赵孟頫《自写小像》的几个问题

2019-06-04赵华

在《中国收藏》2017年第8期,肖燕翼先生发表文章《赵孟頫〈自画像〉辨伪》[1](以下简称《辨伪》),从主要“破绽”宋濂题跋出发,对赵孟頫《自写小像》的款印画法进行分析,指认现藏故宫博物院的赵孟頫《自写小像》(图1)为伪作。针对《辨伪》一文涉及的文献检索与使用、“世系表”应用局限与方法论等诸多问题,笔者特拟小文一篇,以作商榷。

一、外甥还是外孙?

据《自写小像》,宋濂的题跋是应“(赵文敏)公之外孙吴兴林子山”所请。《辨伪》依据沈周《石田集》中题林子山《濯足图》注:“子山,赵文敏之甥,有隐操”,认定宋跋为“破绽”,“对宋濂而言是绝对不可能发生的”。

遗憾的是,《辨伪》在这个全文立论最重要的“绝对破绽”上使用了“孤证”,且这个孤证是比宋濂(1310—1381)小117岁的沈周(1427—1509)提出来的,而对孤证本身《辨伪》亦未作辨伪。

林子山其人不难查证,台湾学者王德毅等人继1972年至1976年编纂了《宋人传记资料索引》后,于1979年至1982年又编纂了作为宋元史学及艺术史研究入门必备的《元人传记资料索引》[2],其中“林子山”词条出现在元人卷第677页,其下计有《宋文宪公全集》等书目7卷、文献8笔(图2)。

书目中宋文宪公即宋濂,宋濂为林子山写了两篇文章《玄武石记》《愚斋集序》,显示二人过从之密。愚斋,为林子山的号。据宋序,“髫龄之时,即解缀篇章,有外氏赵文敏公家法”,这里“外氏”即“外祖父”,毫无疑问。

李铸晋据以在《鹊华秋色——赵孟頫的生平与画艺》[3]一书中为林子山立有小传:“林静,字子山,号愚斋,孟頫外孙。曾祖弁,祖友信,父德骥,皆为武职,管军总管,俱读书知文。静髻龄时,即解缀篇什,有外祖赵文敏家法。研究经史百氏,虽老释玄诠秘典,悉掇其芳润。从金华宋濂游,为诸生。郡县累辟不就,著《愚斋集》,宋濂为之序,亦能图画。”(见《宋学士文集》《张光弼集》《苏平仲集》及成化《湖州府志》。)

从中不难看出,《元人传记资料索引》仅仅收录了与小传有关的部分文献,而涉及林子山其人的古代文献实际上还有很多。我们仅以简单主题词“林子山”粗略检索《四库全书》,便得书25卷,文献34笔,剔除无关和重复亦超过20笔可供研究,其中涉及林子山与赵氏甥、孙关系的计有三笔:

1.陶宗仪《南村诗集》卷四《题林子山画次韵》有注:“子山乃松雪外孙,余家有其画,名休承。”

2.凌云翰《柘轩集》卷二《草心轩为林子山賦》有注:“子山舅赵仲穆为画荤草,因以名轩。”

3.张丑《清河书画舫》著录沈周题林子山《濯足图》与《石田集》略同:“林子山,赵文敏公甥,有隐操。”

结合前文分析,陶宗仪、凌云翰、宋濂等,与林子山有着直接交往,且对其事反复著录,由此可知,这些著录的权威性显然远高于明朝中后期道听途说的沈周和张丑。

二、甥孙之误是如何产生的?

将外孙误作外甥,最著名的公案莫过于王蒙。这种混乱从元末就已经开始,《草堂雅集》卷十二:“王蒙,字叔明,赵文敏公之甥”;《图绘宝鉴》卷五:“王蒙,字叔明,吴兴人,赵孟頫甥”。而这个问题明人蒋一葵的《尧山堂外纪》已经解决:“赵孟頫,字子昂……长子雍,字仲穆。婿王筠庵国器,字德琏,则王蒙叔明父也。”但这并不能阻止董其昌和后世继续把王蒙当成赵孟頫外甥。

1930年1月,翁同文在《大陆杂志》26卷1期发表专文《王蒙为赵孟頫外孙考》,成为今天赵孟頫世系研究的重要共识。而故宫博物院藏《定武兰亭序》卷,有王蒙题跋赵孟頫的《兰亭十六跋》,称赵孟頫为“先外祖”,则是该共识的实物证据。

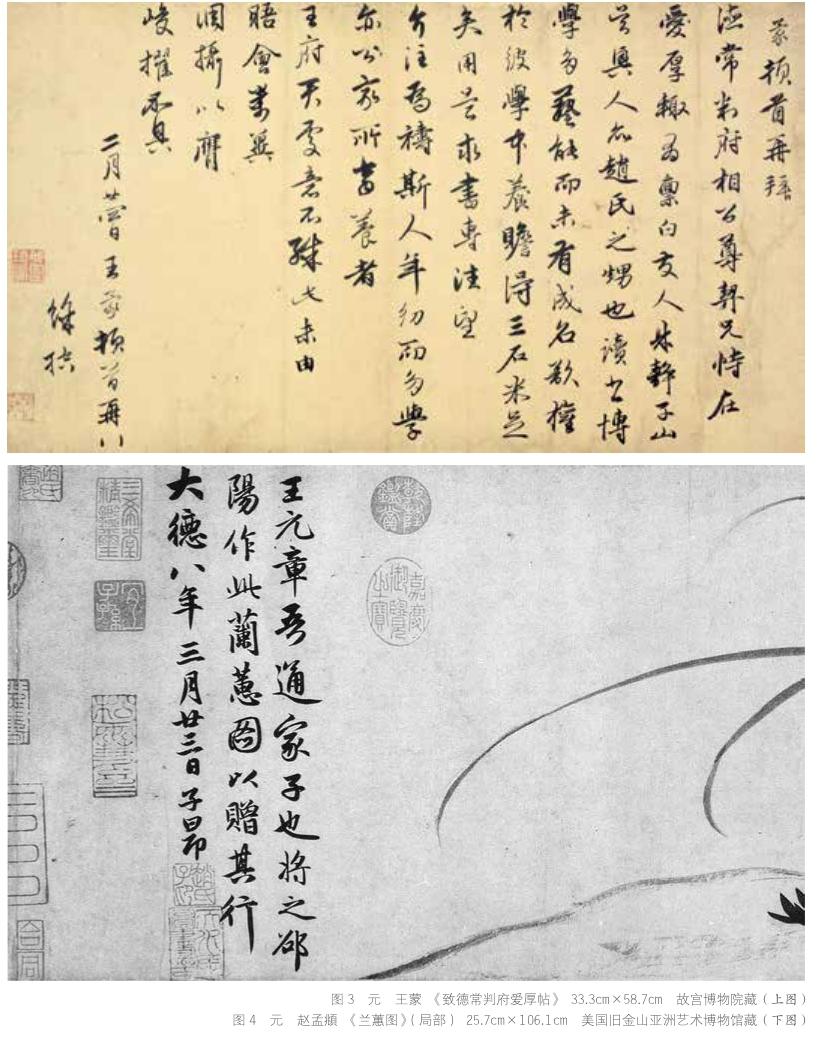

王蒙还有一帖《致德常判府爱厚帖》藏故宫博物院(图3),帖中正好有“友人林静子山,吴兴人,亦赵氏之甥也”,可见王蒙与林子山也是直接交往,那么这里的赵氏是谁呢?

可以用反证法,假设赵氏为赵孟頫,则林子山比王蒙长一辈,但王蒙不可能称一位长辈为“友人”并向他人举荐,同时也不会唐突地将“先外祖”简称为“赵氏”,所以前面的假设是不成立的,林子山只能与王蒙同辈。同时,句中“亦”字也可间接补证,需要王蒙是赵氏之甥,林子山“亦赵氏之甥”的“亦”字才有着落,这里的赵氏只能是赵雍或赵奕,这个结论与凌云翰“子山舅赵仲穆”的著录完全一致。

由此,又可猜测沈周等人对于林子山的错误注释很可能来自对类似语焉不详的“赵氏之甥”的误解。

大量的文献证据表明,林子山不是“赵文敏之甥”而是“赵文敏公之外孙”。宋濂题跋是正确的,反而《辨伪》一文所提出的“绝对破绽”,只是对偶然性阅读产生的偏信。

三、是亲外孙还是攀附外孙?

欧阳玄《圭斋文集》卷九《魏国赵文敏公神道碑》记载赵孟頫共六个女儿,其中五个女婿分别为强文实、费雄、李元孟、王国器、刘师远[4]。笔者考证,第六女因江浙大疫死于至大二年(1309)正月二十日,属于早夭,尚未婚配,有三件相关赵孟頫亲笔书信为证。[5]由此推断,赵孟頫不可能有一个姓林的亲外孙,这也是《辨伪》否定宋濂跋的一个重要逻辑证据。那么王蒙、陶宗仪、宋濂等人言之凿凿的“外孙”又是怎么一回事呢?

这里,仅仅依靠世系表显然是不够的,亲戚中还有一个重要而普遍存在的现象:攀附。

大德元年(1297),革职贬官闲居三年后的赵孟頫与朝廷关系开始缓和,乃有汾州知州之召,不就。大德二年(1298),赵孟頫奉隆福宫太后弘吉剌之命赴京写经,所举二十余人俱入官。大德三年(1299)八月,赵孟頫任集贤直学士、行江浙等处儒学提举。大德四年(1300),鼓励仕进的戴表元在《剡源文集》[6]卷一为赵孟頫所写的《紫芝亭记》中称颂“天下士被其欬唾者,嘘为祥风;饮其膏沐者,润为荣河”。

在取消科举的大环境下,缺少仕进通道的江南士人,对于能够举士入官的赵孟頫无不争相攀附,当然不可能有后世所诬的什么“子侄疏远”。恰恰相反,作为地位低下的庶出第七子,这一时期的赵孟頫逐渐成为家族领袖,不仅为其父亲撰写墓表,并且在皇庆元年被“推恩三代”,成为为父立碑的主事。这对于一个庶出身份的人来说是不可思议的。

赵孟頫的血亲和姻亲以及非血亲姻亲关系中,有很大一部分牵连攀附关系,由远攀近,由无攀有:沈梦麟《花溪集》,“会稽儒者韩征君(介玉),渠是魏国赵公之外孙”,韩氏与林氏一样并未与赵孟頫之女通婚,查《松雪斋文集》[7]卷八《先侍郎阡表》,赵孟頫之姊赵孟家适会稽韩巽父,韩介玉当为韩巽父的孙辈,并非赵孟頫的亲外孙,而是外侄孙。

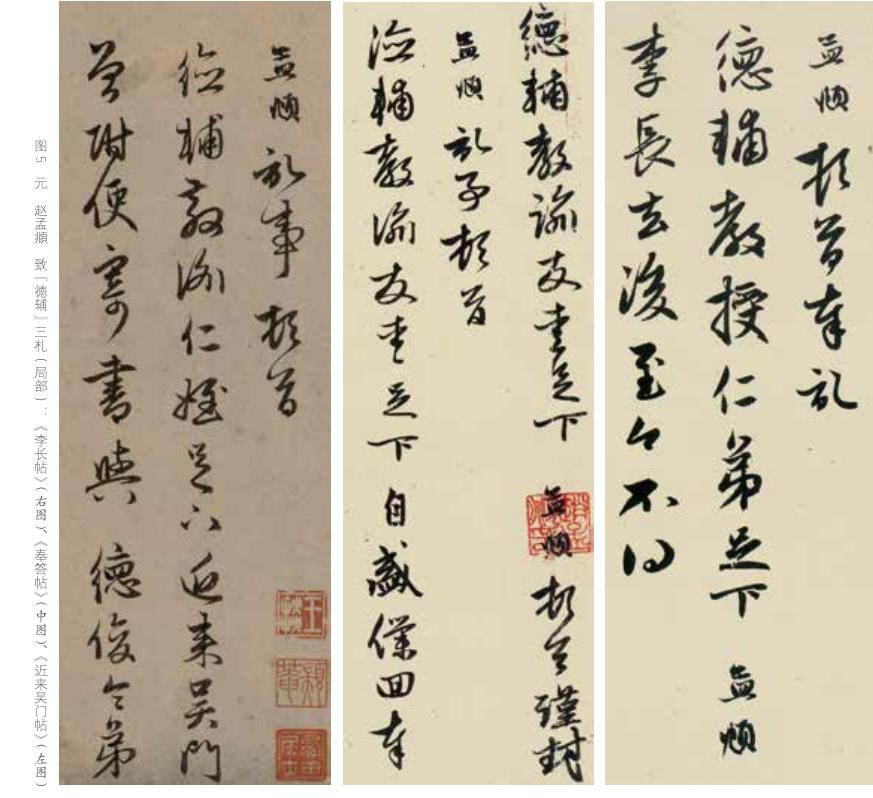

韩巽父之兄韩翼父,其子韩性,王冕从其学,攀赵孟頫作“通家子”,事见美国旧金山亚洲艺术博物馆寄藏赵孟頫《兰蕙图》(图4)。

唐门岳仲远,传为岳飞后裔,即《万岁通天帖》的元代藏家,郑元祐《遂昌杂录》中称“南北士大夫,无不至其家者……其显者若赵文敏公,至与之婚姻”。赵孟頫五个女婿并无姓岳者。赵孟頫致崔晋《乍凉帖》中“塘门侄女”即岳家女儿,这个称呼说明岳家也没有与赵家三个儿子通婚。赵孟頫的姐妹姻亲亦可据《先侍郎阡表》排除,可能只是赵孟頫的某个兄弟或兄弟姐妹的某个儿女与岳氏通婚,间接姻亲攀附成了直接姻亲。

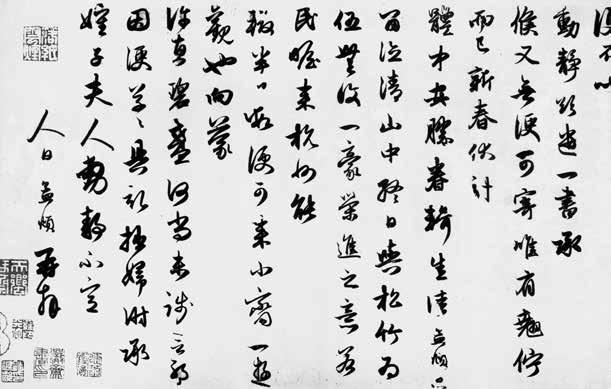

赵孟頫存世致“德辅”三札(图5)《李长帖》《奉答帖》《近来吴门帖》,分藏故宫博物院和台北故宫博物院。《石渠宝笈三编》、徐邦达《古书画过眼要录》等均认为德辅是段辅,王连起在《赵孟頫伪书丛考》中有过总结。然而三帖称谓却不统一:“教授仁弟”“教谕友爱足下”“教谕仁侄”。从仁弟降格到仁侄,这就不可能是从小知根知底的近亲。很可能是中间出现德辅的长辈与赵孟頫攀附亲缘关系所致。

其余还有很多攀附关系,难以一一考证列举。总之,既不能根据世系表来否定攀附性近亲称谓,也不能将不明真相的攀附性近亲关系列入世系表,需仔细分辨。

与上述情况类似,林子山既不可能像王蒙一样是赵孟頫的亲外孙,也不可能像韩介玉一样是赵孟頫的外侄孙。上海博物馆藏赵孟頫《家書二札》卷,其一付三哥吾儿(赵奕)为伪作(图6),但并非凭空臆造,内中事迹与赵氏姻亲交游信息吻合程度很高,称林氏为三哥的姨夫,姨夫之孙跟赵孟頫自然完全没有了血缘关系。所以林子山这个“外孙”对于赵孟頫,也只是个攀附。

四、宋濂题跋中的时间误差

宋濂在题跋中将赵孟頫“大德己亥(1299)”46岁误作47岁,又将赵孟頫卒年“至治壬戌(1322)”误作“至治辛酉(1321)”,《辨伪》认为“宋濂当然不会将赵孟頫的生卒年搞错”。

实际上,赵孟頫自己记载自己的年龄都不能保证绝对准确,如58岁时所书《长儿长往帖》自述年龄为“六十之年”(图7)。而且由宋濂出任总裁官之一的《元史》[8],在仓促编修的过程中竟也将赵孟頫五兄赵孟頖以父荫补官之事张冠李戴到了赵孟頫身上。那么,《辨伪》又为何如此肯定宋濂不会在题跋中出现上述时间误差呢?

研究一个古人的时候,人们通常不可能将其年龄、生活时代的所有年号及对应的干支、公元纪年等逐年背诵,而是通过选择性记忆关键节点结合数学计算的方法,来推算所需的时间纪年。例如:只要记住赵孟頫世寿69岁,大德元年为公元1297年,对应阴历丁酉、赵孟頫44岁,即可推算赵孟頫在大德年间任何一年对应的年龄、干支以及赵孟頫的生卒年。正常情形下,宋濂整个题跋过程使用的正是这样的方法。

但是选择性记忆加数学推演的办法的缺陷也很明显:如果初始数据错误,后续推算就会出现系统性错误,一错全错。此处宋濂第一步把“大德己亥”错配到赵孟頫47岁,就必然导致正确掐算下69岁为辛酉:69-47=22=辛酉-己亥。

另外,《辨伪》还忽略了赵孟頫至治二年(1322)壬戌到洪武八年(1375)乙卯,本应为1375-1322+1=54年[9],而非55年的“破绽”,这个破绽同样是由于初始数据错误引起的全面错误,因为乙卯-辛酉+1正好等于55年。又或宋濂由错误的55年往前倒算,得到同样错误的至治辛酉69岁和大德己亥47岁。

而实体的文献、年表或数据库的手工查阅比起记忆计算法就相对安全得多,即使出错往往也只是孤立错误。

五、《自写小像》的本幅问题

《自写小像》现状为对开册页装裱,但细查本幅,存在明显的手卷式破损痕迹,有补绢和全色,四边破损均已裁去,天头形成的两枚残印又当是项元汴以后裁切。这些痕迹均提示作品早期应为较长的手卷装裱,经过不止一次的修裁重装,可能形成了两件或以上作品,此为其一。

正如《辨伪》判断,本幅上的赵孟頫款、印均伪,但这并非原件问题,而是裁切后“无款”作品的画蛇添足,这样的蛇足在鉴定中当然没有参考价值。

类似的,《辨伪》用以比较的真迹标准品《谢幼舆丘壑图》也是重装裁切形成的无款作品,如果有补上伪印、伪款,该如何辨识呢?还有一件《竹石幽兰图》(图8),现藏美国克利夫兰艺术博物馆,真印伪款,又该如何看待?唯有直面画面内容本身。

笔者在2005年研究赵孟頫印鉴,一开始便认定此作伪款、伪印,曾对作品本身产生怀疑。直到2007年在湖州博物馆观看到原件展出才纠正了之前的看法。

原件竹叶用色鲜亮厚实,前后叠压层次分明,有若油画的立体感,远非电子图像的平板、晦暗、发黑,宋濂题跋的“小像仅寸许而须眉活动”“珠玉之容,锦绣之胸。乌巾鹤氅,云履霜筇”等语,图文紧扣,皆可见之。

关于水纹问题,近日谢田著文《山水画里的佛光寺——〈着色山水图〉是唐画的决定性证据》发表在“在艺App”上,对唐、五代、宋水纹画法有过梳理排序,可资参考。赵孟頫力追唐法,仅以水纹风格排序,《自写小像》唯与台北故宫博物院藏宋摹唐画《明皇幸蜀图》近似(图9),而与五代以来画法不同。宋濂题跋“赵文敏公以唐人青绿法自写小像”看到的正是这样的排他性特征。

六、《自写小像》的绘制背景

《自写小像》原款已不得见,据宋濂跋应作于大德三年(1299),笔者曾对赵孟頫这一时期的活动有过梳理,[10]从中不难看出赵孟頫在创作《自写小像》前的几年,已经流露出对归隐生活的情切,并努力为之创造条件:

大德元年(1297)十二月,赵孟頫在《先侍郎阡表》中表露了“思守先人丘垅,以为终焉之计”的心迹,决意不再从政,不想又有汾州知州之命。

大德二年(1298)二月八日,书方回《居竹记》(文见《宛委别藏》本方回《桐江集》卷二,另有中国国家博物馆藏拓片),署款“前集贤直学士奉议大夫太原路汾州知州兼管本州诸军奥鲁劝农事”,可知此前赵孟頫已辞去汾州之命。

在短短两个月的时间里便辞去召命,其准确时间和得以实现的方法,可由几件作品推知:

《松雪斋文集》卷五《岁晚偶成》有“致君泽物已无由……准拟新年辞官去”的诗句便是指这次辞命。赵孟頫一生罢、贬、辞官职多次:至元二十八年(1291)和元贞元年(1296)均为罢、贬而非主动辞官[11];大德十年(1306)因病辞官儒学提举发生在“夏秋之间”[12]而非新岁;延祐七年(1320)提前致仕是因老、病所缠而不是诗中“致君泽物”理想的破灭;因此诗中“新年辭官”的唯一可能性就是大德二年新年。正月人日,此诗用于题画,今有摹本配于《高峰和尚行状》《昆山州淮云院记》前,可见仿佛。诗题中“岁晚”特指腊月立春,大德元年有闰十二月,所以立春正好在腊月,也可验证。

实现的方法则是借大德二年的书经之召作为契机辞命汾州,这个过程赵孟頫在致南谷尊师杜道坚的信札[13]中有详细记叙:“新岁二日,忽路家遣吏见请,三日急回城中,乃蒙隆福有书经之召。”其时“政拟卜筑溪上,以为终老之计,而情愿未遂,极令人彷徨”。信札中透露出对隐居情愿未遂的无奈。因此,在书经事毕之后,《赵文敏公行状》载:“所举廿余人,皆受赐得官。执政将留公入翰院,公力请归。”赵孟頫借书经之召决意归隐,为“卜筑溪上”的计划争取付诸实施的条件。

可以说,这一时期的赵孟頫,在屡奉京召后,对“卜筑溪上”计划的实现是既渴望又隐忧的。《松雪斋文集·卷三》的《述怀》有:“以此甘弃置,筑屋龟溪滨。西与长松友,东将修竹邻……自谓独往意,白首无缁磷。安知承嘉惠,再踏京华尘。”而《松雪斋文集·卷四》中的《奉隆福召命赴都过德清别业》一诗则直叹:“苦被虚名累,未得遂高栖。”观者可以从中想见赵孟頫在力请归隐时是何等心境。

上海博物馆藏《民瞻十札》卷之四《不闻动静札》、之八《便过德清札》从书法风格对比可知分别作于大德三年(1299)一月和二月。从二帖中我们欣见赵孟頫的愿望终得所偿。

《不闻动静札》:“孟頫再拜民瞻宰公仁弟足下:孟頫去年一月间到城中,知旆从荣满后便还镇江,自后便不闻动静。欲遣一书承候,又无便可寄,唯有翘伫而已。新春伏计体中安胜,眷辑悉佳。孟頫只留德清山中,终日与松竹为伍,无复一豪荣进之意。若民瞻来杭州,能辍半日暇,便可来小斋一游观也。向蒙许惠碧盏。何尚未践言邪?因便草草具记。拙妇附承婶子夫人动静。不宣。人日。孟頫再拜。”(图10)

《便过德清札》:“孟頫顿首再拜民瞻宰公仁弟足下。孟頫自去岁便过德清,盖三间小屋,滞留者三月。十一日归吴兴,闻骑气已还京口。十三日钱令史来,得所惠书,审动履之详,极慰下情。相别动是数月,满谓可以一见,不意差池。倾渴之怀,临风难写。或旆从过杭,千万一到龟溪为望。附此拜意仁卿令亲。闻携研见过,此意甚厚。何时重来,以慰翘想邪?因钱令史还桐川,作此附便奉问。草草,不宣。孟頫再拜。”(图11)

“山中”“松竹”“三间小屋”“龟溪”,与赵孟頫此前的计划蓝图无不相合,向往中的隐居生活终于实现。此后即便赵孟頫于大德三年(1299)八月以高行低,出任江浙等处儒学提举,也是远离了政务财务,不用再为文簿钱粮杯弓蛇影。大德四年(1300),戴表元在《剡源文集·卷一·紫芝亭记》中的一段文字也提及了赵孟頫隐居一事:“集贤直学士赵君之隐居在德清龙洞山之阳……山逆溪回遡而上者二十里。”很显然,紫芝亭与三间“得遂高栖”的“隐居”应该是在一起的。

台北故宫博物院藏《舟从枉顾帖》(图12)所表现的正是这段生活,赵孟頫对“三间小屋”继续营葺,“花、竹、戴胜已得许诺”,谋划种竹养鸟,又广泛邀访亲朋好友,故宫博物院藏《幽篁戴胜图》《违远帖》(图13)与本文所论《自写小像》以及广东省博物馆藏《陋室铭》等作品都是在这一背景下创作的。

由此观之,《自写小像》正是“只留德清山中,终日与松竹为伍,无复一豪荣进之意”时所画,而画中的修竹清流正与赵孟頫向往并实施的隐居生活相印证:溪流应当是龙洞山之龟溪,而画中人物也确与修竹为邻。难怪宋濂不问可知那“须眉活动,风神消散……望之使人尘虑销铄”之人便是赵文敏公。

(赵华/独立学者)

注 释

[1] 文章全名为《赵孟頫〈自画像〉〈饮马图〉辨伪》,收录于肖燕翼《古书画名家名作辨伪三十例》,杭州:浙江大学出版社,2018年版。

[2] 王德毅、李荣村、潘柏澄编,《元人传记资料索引》,北京:中华书局,1987年版。

[3] 李铸晋,《鹊华秋色——赵孟頫的生平与画艺》,北京:生活·读书·新知三联书店,2008年版。

[4] 据普林斯顿大学美术馆藏赵由皙《与贤夫官人尺牍》知此人字师远。

[5] 赵华,《赵孟頫告病闲居时期所作书法考》,载于《书法研究》2016年第2期。

[6] (元)戴表元,《剡源文集》,长春:吉林文史出版社,2008年版。

[7] (元)赵孟頫,《松雪斋文集》,元花溪沈氏刊本。

[8] 邓淑兰,《关于赵孟頫生平几个问题的考论》,载于《船山学刊》2007年第3期。

[9] 古代纪年除年龄用虚岁外,度过年也虚加一年,如赵孟頫《玄妙观重修三清殿记》《红衣西域僧图》《先侍郎阡表》《濮君墓志铭》《灵隐大川济禅师塔铭》等均是如此计算。

[10] 赵华,《由〈与子俨等疏〉谈赵孟頫托病江南时期书风嬗变》,载于《中华书画家》2015年第10期。文中涉及赵孟頫书法自我风格从萌芽到成熟的早期阶段大量作品,呈现出由头重脚轻到比例匀称的过渡,以及对米芾、颜真卿风格学习痕迹的遗留和逐渐摆脱。

[11] 赵华,《赵孟頫同知济南考》,载于《东方艺术·书法》2013年第3期。

[12] 赵华,《赵孟頫告病辞官考》,载于《故宫文物月刊》2017年第1期。

[13] 此帖著录于《珊瑚网》《六艺之一录》《式古堂书画汇考》等,题为《赵集贤南谷二帖》,其一如上,惜不存,其二书于至大二年(1309),现藏上海博物馆,笔者《赵孟頫告病闲居考》有专考,载于《书法研究》2016年第2期。