转型时代的摸索

2019-06-04季晓蕙

张灏先生在《中国近代思想史的转型时代》一文中指出:所谓转型时代,是指1895年至1925年初前后大约三十年的时间,这是中国思想文化由传统过渡到现代、承先启后的关键时代。在这个时代,无论是思想知识的传播媒介还是思想的内容,均有突破性的巨变。就前者而言,主要变化有二:一为报纸杂志、新式学校及学会等制度性传播媒介的大量涌现;二为新的社群媒体——知识阶层(intelligentsia)的出现。[1]

刘海粟(1896—1994)作为个体对一个新世界的认识、发自于一种文化自我认识需要而产生的思想挣扎与摸索,以及向着具有自我意识的现代知识分子的身份转换便在这转型时代逐步完成。那也是中国知识分子与西方现代文化思潮、中国现代艺术与西方现代艺术走得最近的时期。在时代转型期必然出现的价值混乱中,艺术家们坦诚各自的艺术主张,表明立场与态度,实践胸中的艺术理想,让人强烈感受到当时的年轻人自觉介入社会的使命感和创造时代艺术的非凡热情。在新兴的城市社会之中,新式学校的建立带来了新式的教育制度,上海美专初创期的成长就特别值得注意,尤其在西画教学方面的实践与摸索,也使这“第一所现代意义上的正规美术学校”在近现代美术教育史上占据了尤为重要的地位。包括本文将提及的几位曾在上海美专油画系教学的陈抱一、刘海粟、倪贻德、关良、庞薰琹等在内一大批在新美术运动巨大潮流中涌现的风云人物,他们以前所未有的开拓精神,使中国西画运动进入了新的发展时期。

一、始创与借鉴

在创立上海图画美术院之前一年,刘海粟从江苏武进(今常州)来到上海,师从周湘[2]学习布景画,他的油画启蒙训练仅限于此。而同他一起创立美专的乌始光、张聿光、汪亚尘、丁悚以及后来任教该校的陈抱一也都在周湘处学习过。那时17岁的汪亚尘对西画的接触和基础大约和刘海粟差不多情形,而年纪稍长的陈抱一则“并不感到周氏的洋画法与教授法能引起他的兴趣与热情,因为他对于洋画的初步研习,已从较早期开始,并且也极想寻出一条更有效的新途径的了”[3]。

因此图画美术院成立初期,学校的教学方法全在摸索之中,沿袭周湘采用的临摹范画和画布景画的教学方法,带有偏重实际技能培养的传习所性质。刘海粟、汪亚尘等其时还未接受过系统正规的新式美术教育,可想见,当时教员自己大多作西画的手头功夫不济。据说教师们从上海的洋行和书店购买欧洲名画印刷品作为临摹之用。主教水彩画与函授的汪亚尘深感愧疚,“误人误己,两不相宜”。他在《四十自述》中说:“那时自己瞎画,还要用现在望平街一带还留着的擦笔画做范本,去教学生,连讲义都写不清楚,真是害人!”

1912年,刘海粟即与同仁发起筹办上海图画美术院。作为并无经验的办学者,他的自知之明和创业精神直接表明在《创立上海图画美术院宣言》之中:“第一,我们要发展东方固有的艺术,研究西方艺术的蕴奥;第二,我们要在极残酷无情、干燥枯寂的社会里尽宣传艺术的责任。因为我们相信艺术能够救济现在中国民众的烦苦,能够警觉一般人的睡梦;第三,我们原没有什么学问,我们却自信有这样研究和宣传的诚心。”直至20世纪60年代末刘海粟忆起自己创办美专的时候,仍坦陈:“只有十七岁,当初也没有什么地位,更没有什么学问,是被人看不起的孩子,可是后来我却学会了许多本事。”此时的刘海粟和他的同伴们显然都不属于所谓的“现代知识分子”,也还未建立起以学校、社团、校刊为中心开展活动的公共领域,然而他们身上已具备这一群体某些特殊的共性,多半脱离了本乡的乡土社会,寄居于沿江沿海的大都市,变成社会上脱了根的游离分子。他们渐次出国留学或考察,同时由于职业的发展和当时文化背景的影响,各自的身份在这一过程里悄然发生着转变。

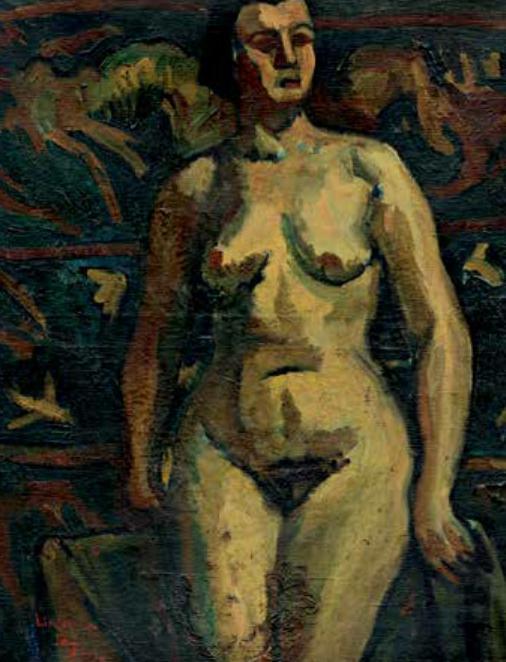

1914年,在日本学习美术的陈抱一一度回国,兼任上海图画美术院西画教员。他试图根本改革临画教法,代之以写生法为主的基本课程。似乎当时连刘海粟也未能够理解“写生之必要”。然而,从静物写生开始到向日本定购一尊伏尔泰石膏像,在中国美术教学最早探索石膏像素描教学的初步方法,证明了写生法教学的实际效果。陈抱一主张从西画的写实传统着手,去开拓新的艺术观念,去创造新的艺术表现方法。正如他的作品,具有“野兽派的作风,运笔流畅而极有把握,用色简洁,却充满着富丽的色彩、技巧的纯熟,是永远使人折服和满意的”[4]。

据国外经验,为了加强基本训练,1915年学校另筹一研究所,由当时上海图画美术院部分教师共同发起组成东方画会。[5]“他们试图以画会的形式,来共同研究和促进西画运动。”提倡以写生为宗旨,同年暑假还到普陀山旅行写生,乌始光、汪亚尘、陈抱一等一行七人那时都兴致浓烈地到处寻觅画材绘了许多风景写生,开创了中国西画户外写生和洋画研究会形式的最早先例。1918年,刘海粟首创带领学生旅行写生。写生法逐步占据了早期美专教学的重心,落实到创作上引领了中国油画20世纪20年代以“写生”为中心的风格实践。

1914年至1915年间,刘海粟多画的是水彩风景。与此同时,他的油画显露了最初的风格痕迹:“一九一六年蔡孑民(蔡元培)先生自歐归国,他看了我的油画,称赞我用笔强炽,与后期印象派塞尚、高更、凡·高契合之后,我所重点研究的一个范围——印象派、后印象派。”[6]从一开始刘海粟油画风格的走向仿佛已注定。1919年,无论在民国历史还是上海美专校史上都是值得纪念的年份。五四运动发生了;以当时上海图画美术院的教师组织的20世纪初期中国具有影响力的新式美术团体——天马会成立;刘海粟启程赴日考察,就在1919年前后,上海美专的西画教学经历了从混沌到渐入正规的第一次转变;李超士学成归国,始任学校的西画教授;倪贻德考入上海图画美术院。

《披狐皮的女孩》《西泠斜阳》《秋》这三幅1919年刘海粟考察日本前的作品,是目前我们可以见到的刘海粟最早的油画原作。从画面看,这时期作品比之后来,由于写生法的运用,相对忠于再现,注意得较多的是空间透视感和明暗关系。在色彩和造型方面,主观表现还不那么强烈。

1916年,不愿“莫名其妙地干下去”的汪亚尘已留学日本,接受的是日本画家藤岛武二印象主义画风教育。他还写信劝刘海粟也出国看看。

上海图画美术院“在20年代和30年代成为汇聚了大部分西方传统油画风格研究的中心。直到1919年,在上海教授西方绘画的老师还大多数是日本人,一些像刘海粟那样有进取心的美术学生往往也是赴日本深造”[7]。

陈抱一在美术院教画期间介绍刘海粟订阅了一套日本美术学院的《正规洋画讲义》,后来刘海粟还“参加了日本东京美术函授学校的学习,比较系统地接触了透视学、色彩学、木炭画技法等科目,并且将这些课程转化成为上海图画美术院的教学内容”[8]。1919年,刘海粟在对日本作短期访问后,通过向日本的新式美术教育学习,美术院由中西混杂、私塾式师徒传授的非正规的教学方式逐渐向欧洲模式的正规美术学校教学方式转变。学校接受了蔡元培“思想自由,兼容并包”的教育思想,提倡不同藝术流派风格并存,学生自由学习。

20世纪初,当油画刚从西方传入中国时,主要形态是写实的、具象的。早期留学海外的学生接受的也是以写实技巧为主的基础训练,回国后将之应用于西画教学,以培养学生扎实的造型基础为先。这种教学的成果直接反映在早期美专毕业生的习作中。美术院创立初期,陈抱一是第一个实践者,1919年起,在这方面有突出贡献的是李超士[9]。

李超士是西洋画尤其是色粉画在中国的最早拓荒者之一。他在美专任教的六年是其艺术的一个重要阶段。他的西洋画教学及色粉画、油画创作都获得美术界高度评价。他的粉画作品造型扎实,色彩斑斓,层次丰富,风格受法国印象派的影响,笔触很有力度。当时上海美专学西洋画的学生,大部分向李超士学习过粉画,倪贻德也是其中成绩显著的一位。

1919年至1922年,是倪贻德在上海美术专科学校学习时期,他受到了校长刘海粟和从法国回来的李超士教授的赏识,在李超士亲自指导下打下了绘画的坚实基础,又在教务长吕澂的启迪下致力于艺术理论的研究。从另一个侧面,也反映出美术院教育实践与思想并重的特色。

倪贻德是一个善于独立思考的人,他对当时社会上流行的那种风景画和肖像画很不满意。“那时候的洋画界,实在还幼稚得可怜,布景式的风景画,月份牌式的人物画,代表了当时的所谓洋画,虽然也有几个老牌的画家以及刚从外国回来的留学生,但他们的作品总不能引起我的兴趣,我总觉得那样的洋画不足以餍我的欲望的。”[10]

海外归来的艺术家在国外普遍接受了“为艺术而艺术”“艺术至上”的观点。它既具有主观表现、个性解放的特点,又具有反封建的进步意义,符合当时的社会气息。受此影响,加之美术院自由的学习氛围,美专的师生在创作和理论实践中都具有比较独立的意识。

二、新机运之开拓

上海美专校史有云:“吾国学艺至今而衰弊极矣,岂止衰弊,且将绝灭,少数艺人摹写古人之糟粕,高天厚地,莫名所以,致风趋益下,习俗愈卑,无繇自拔。近数十年来,西学东渐,新思想之输入如火如荼,艺术上始亦容纳外来情调,惟无鉴别,无抉发。本末不具,派别不明,一味妄从其形式,故少新机运之开拓。”[11]可以说,美专成立之初就抱着解决这些问题的目的。

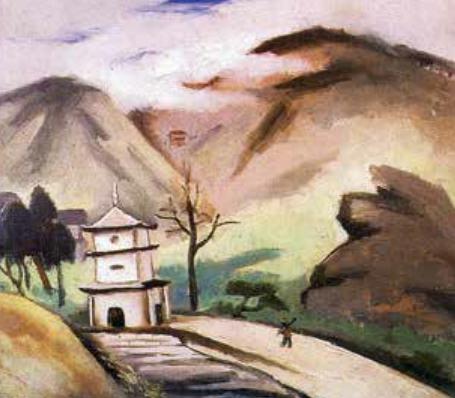

作为校长,刘海粟对于西画的吸收早有了自己的鉴别:“我在一九一四年先后认识了近代的两个大艺人:法国的塞尚与中国的石涛;那时我已经十九岁了。我看见他们的作品,不觉就狂叫惊绝,认为他们的伟大不是无因的。”[12]《北京前门》《南京夫子庙》是刘海粟20年代上半叶油画中典型的代表。受印象派影响,喜描写外光成了刘海粟这一时期油画的主要特征。而诸如《雕像与水果静物》一类的作品,已从1919年第一次赴日时看到的西方大师原作和带回的相关书籍中探求到西欧新兴艺术的一些真谛,无论是笔触的走势、轮廓线的大量运用,还是形体处理和空间布局都颇似塞尚之风格。另一方面,尽管刘海粟自幼爱画,八岁起就学习传统中国画,但他办学校力主西画教学,1922年,美专才始办中国画专业。这时期,刘海粟的创作精力部分转向了中国画,画幅中人物刻画简约,有写意之风,成熟期作品中西融合风格的前兆已出现。刘海粟的作品如今被一些研究者划归“意象油画”或“写意油画”之列,显然与他这些早期实践不无关系。

刘海粟此时对于绘画教学的目的有了更为清晰的见解:“图画教学的目的里,包括两个要素:1.美的创作力(creation of beauty);2.美的鉴赏力(appreciation of beauty)。因此,教学的方法就处处要使理论、观察、实习相互联络并进;所以必用种种活动的方法去支配教材,绝不是每级每周规定授课一小时或两小时,叫学生作一张画,或者自己讲一课的。在原有时间之外,更须约定课余时间,估计他们的能力,予以相当的对象——即写生时所观察的实物——使学生由自己的观察而表现。至于教师一面指导,一面应该和他们时时共同工作,则便于学生观摩而易于发表,定能得事半功倍之效。”[13]

西画系开始仿效西方美术学院开展画室制教学,学生不限年级,可随艺术旨趣自行选择导师。1925年,上海美专西洋画系开设汪亚尘教室、刘海粟教室、李毅士教室、王济远教室。学生不限年级,可自由选择进入学习。

1922年,被刘海粟誉为民初“当今艺坛之柱石”的吴法鼎[14]应刘海粟邀请担任上海美专教务长,与刘海粟、王济远、汪亚尘等人时相往还。吴法鼎除向学生传授西洋绘画,还译著大量西方美术文稿,使西画系的教学向更深层次发展。刘海粟提及吴法鼎,“论中兴中华艺术之事,方知其所蓄之宏且渊,所见之远且大也。凡学生、教员相与讨论学问,则无不竭诚倾其所主张、所经历,谦而不虚,知而直言……故到校未一月,全校五百余人翕然景从”[15]。

同时,1922年起,陈抱一又在上海美专从事过西画教学。他矢志教授西洋画,开办陈抱一绘画研究所,指导学生研习西画。他也力倡人体写生,并在《时事新报》《申报》上发表文章,提倡人体艺术,抨击封建势力,支持当时正为“模特儿”斗争的刘海粟。

刘海粟油画的表现倾向有了隐约的开端。1921年回国担任上海美专西画教授兼教务主任的汪亚尘,其油画主要学习欧洲浪漫主义和印象主义画风,兼作写实主义作品。吴法鼎、陈抱一油画的风格又趋于写实。西画系教学中偏重表现和再现风格的倾向比较均衡。

1922年,因与刘海粟有相同的教育和创作理念,关良也来到美专西画系教课。[16]他的到来,使美专西画系表现主义的风格倾向渐渐更占据了主导。“关良的作品,他的画面上的粗大的笔触,浑厚的色彩,看上去像是幼稚而实际上又含蓄着无穷趣味的表现,在当时的洋画界中确是呈现一种新的姿态。”[17]

我經过一段时间对现代各种流派的学习、研究之后,正力图摆脱自己过去在日本时使用的一种比较老实、古板的写实画法,而寻找一些新的表现手法。因此我在画展上展出的一些画,可能已超越了当时一般人们的审美能力,冲出了传统的审美观念。粗犷、纵横的笔触,明亮、利落的色彩,一反往常。“画人之不欲画,画人之不敢画。”在我的笔下,倾注着自己强烈而又朴素的感情。为什么我们中国的油画似乎在国际画坛上毫无地位?为什么国外对我们的油画没有印象?这是非常不相称的,是我们的油画还没有创新?是我们的油画没有画出民族风格?作为一个有志于艺术事业的青年人,决不作“随人后”,不做“他人梦”。要闯出自己的路子,显出自己的特点。[18]

这就是当年关良在他“处女”展览[19]上的心曲。而1927年,参加北伐,病退回到美专后,关良开始转向以中国画“戏曲人物画”为主的创作。

新文学运动影响了中国的美术界,绘画中的油画也和文学中的现代诗一样,虽然从西方移植过来,却都是中国人情感的率真表现。新的绘画成为中国新文艺运动的基础之一。在新文艺运动的感召之下,大批中国画家留学巴黎。

三、融会中西的时代之声

“在中国,‘西化是一个缓慢的、开始几乎带有偶然性的过程。在1911年辛亥革命、1912年中华民国建立以前,中国美术并没有产生显著的变化。20世纪初,西方美术在一些对外开放的沿海城市开始流行,尤其是在上海的租界区内,西方美术的影响十分明显。”[20]民国初期的美术教育提出了培养学生“养其美感”“涵养美感”的审美能力。可见,美术教育中的审美功能在民国初期的学校教育中已经得到了重视。在蔡元培先生等人的倡导下,美术教育思想已由过分看重“技”的培养,又向“艺”的方向略略倾斜了一下。

21世纪初中国油画家从整体上脱离了技法层面的演练,而进入个人感受的表现。事实上,早在20世纪初出洋学画的青年陆续回国时,中国油画界已呈现这种局面。并且,随着中国油画家越广泛地了解西方现代艺术,他们愈来愈清楚地意识到走中国自己的油画之路的必要以及作品远离现实的窘境。

1928年的美专学潮之后,汪亚尘已不在美专任教,之后两年他去巴黎考察西方绘画。从欧洲回国后,开始集中研究改革中国画。他认为,要中国画有进境,非研究西画不可,用西画上技巧的教养参与到中国画,至少可见到技术的纯熟。但他反对中西杂掺,因此又说:“我素来不赞同所谓‘折衷派绘画。”这与陈抱一所持观点相同。

关良也在给倪贻德的信中写道:“我们已经感觉到洋画不仅仅是模仿西洋的技巧而已,用了洋画的材料来表现中国的,是我们应走的道路。但是所谓表现中国的,不仅在探取中国的题材,也不仅在采用些中国画的技法而已。要在一张油画上表现出整个中国的气氛,而同时不失洋画本来的意味——造型,才是我们所理想的。”[21]倪贻德观20世纪30年代关良油画作品有过这样的评述:“本来潇洒脱俗的他的作风,现在是更接近于文人画的趣味了,那微妙的调子,淡雅的色彩,那洒脱不羁的用笔,把东方风的题材,疏疏落落地毫不费力地表现出来。他似乎融合石涛、八大的作风在洋画的技法中了。”在不是保守着学院派的画法就是模仿着某一家的作风的中国洋画界中,这样的油画实在可说是新鲜的。

1935年,美专西洋画系增设王远勃画室、潘玉良画室、张弦画室、倪贻德画室、刘抗画室等。不同的画室具有不同的艺术风格追求。他们那时已摆脱了对于西方艺术的简单模仿,开始自觉地以发展民族的油画艺术为目标,是观念结合实践带动的变革。

张弦20世纪20年代毕业于上海美专,后留学法国,毕业后任上海美专教授和艺苑研究所指导。其时他的油画学点彩派,用些混浊的色彩,在画布上点彩,其结果往往失败。1929年二度赴法的张弦的素描基本功坚实,但画风却异常现代。他的画风清雅优美,多用线条造型,色彩单纯,构成平面化,似巧似拙变形恰到好处。张弦早期作品趋向写实,后来在画中吸收了民族民间传统,致力于线描仕女画的研究,其作品的内容离现实生活较远。

1931年秋,倪贻德又回到上海美专任西画系教授并主编以“摩社”[22]名义出版的校刊《艺术旬刊》。倪贻德自称“新写实主义者”,他的油画风格是在中西融合的思想指导下形成和发展的,他30年代的油画从绘画性而言最值得重视,但在当时的社会背景下,他的作品同样脱离现实生活或者说是缺乏时代感。倪贻德、陈抱一的作品都不是极端写实的那种风格,由于他们理论上对西方古典、现代艺术都有着较深入和清醒的认识,于是创作中写实和写意的度把握恰当,又树立了自己油画独立的风格。

“上海是我们所渴慕的地方,我们虽然不能到艺术之都的巴黎去生活,但在中国至少也得在上海,因为这里是新兴艺术的集中点,有着活泼的朝气,也容易得到新的刺激。”[23]这是30年代倪贻德和关良再次回到上海时的心境,可见虽然那个时候在中国当艺术家颇为艰难,上海对于搞艺术的人仍有莫大的吸引力。1930年,画家庞薰琹从巴黎回国曾短期任教于上海美专,却发现他的藝术几乎没有人接受,连比较有艺术鉴赏力的上海民众都是这样。庞薰琹企图在自己的作品中表现出对世界、对人生的理解,《人生的哑谜》《地之子》都是具有现实意义的题材,但他所采用的艺术形式却是人们不易理解的。

刘海粟油画明显地追求强烈的主观色彩和独特的开放态度。他一生主张艺术“表现说”。在他看来,“画的表白,就是要将情感发挥,因为科学是理智的,艺术是情感的”。20世纪20年代末至30年代初刘海粟两次赴欧洲游学,第一次以学习吸收西方的东西为主,第二次完全自信地向西方宣扬中国的传统艺术。经过这几年,刘海粟油画的风格路线日益明晰起来。他在20世纪30年代之后特别推崇后印象派的塞尚、凡·高、高更,野兽派的马蒂斯、德朗、弗拉芒克等,主张“绘画非借勾勒填彩以肖实物,乃以具象的意识象自吾人之本能者也。写辞言之,绘画不在模仿自然,而在表向吾人心中由自然生起之观念”。但作为早期中国油画表现风格的代表,刘海粟的油画形成了自己的强烈风格,其艺术本身较多的还是来自中国传统的素养。

“我国绘画虽有时代之变,然多为内心所感应之具象表现。欧洲现代艺术之新作品,亦皆表现人格与个性,画中物形物色,亦纯属画家表白其对物象所生之情绪,绝一束缚于自然之外观,盖皆合吾说者也,故吾本吾说,合中西而创艺术之新纪元。”在“油画民族化”的实践方向、“洋为中用”的创作口号提出几十年前,刘海粟就早已开始追求贯通中西的创作方法。而他说的贯通中西,融合古今,绝不是生吞活剥,不是一半西洋画、一半中国画拿来拼凑,而是将两者的精神不同程度地结合起来。在表现技法和构成画意上有明显的民族风格。它的形式当然还是油画,但已是注入了中华民族精神、民族气质的油画。

中国画家借鉴了西方油画某家某派的风格,来画自己的画,这很正常。融会中西,某种意义上,只是吸收了色彩、线条等一些技巧的东西,从本质上看主宰中国油画内在的始终是本土的民族文化。他们的作品热情地模仿西方,但一开始便自觉寻求本土题材的美。他们创作油画时那种与生俱来的本土意识比油画民族化问题的提出更有价值。回到民族传统,这种民族传统是对外来文化的精华兼收并蓄的民族传统。就如同中国散文在世界上是独特的,“气韵生动”是文章内在规律性的东西。

国画家、曾任教于美专的潘天寿也曾列举在当时西方绘画值得推荐的理由,欧洲绘画已“转向了追求表现精神的东方风格”;社会政治改革已表明,应该尝试新的或异国的东西;中国绘画已经越过了它的顶峰,要想打开一条新路,不能不接受外来的影响;西方绘画所采用的材料和表现的技法都为中国画家提供了进行新的试验的可能性。中国的现代油画接受西方的融合也不外乎这样的原因。

上海美专西画教授们的探索代表了中国表现派油画的萌芽,一如蔡元培所言:“一民族文化,能常有贡献于世界者有两条件:第一,以固有文化为基础;第二,能吸收他民族文化以滋养料。”[24]

上海美专的西画教育之所以能在激荡的时代里取得如此成绩,培育出大批的西画人才,非刘海粟一人之功,这是许多艺术家筚路蓝缕、共同努力的结果。如上海美专校史末尾写道:“本吾国固有之艺术传统发挥广大,默察时代潮流,体验未来人生,创为代表时代心魄艺术,斯本校同人矢志努力之重大使命也。回顾已往,每以国家多故,学制屡更,虽有若何成绩,故未敢以此自满。且当益自奋发。磨砺以赴,为吾中华艺术奠定一新机运耳。”[25]

(季晓蕙/刘海粟美术馆)

注 释

[1] 张灏,《时代的探索》,台北:联经出版公司,2004年版,37页。

[2] 周湘(1871—1934),私人办学从事美术教育,开风气之先的人物。1911年夏,开办了一次为期三个月的布景画传习所,刘海粟、汪亚尘、陈抱一当时都进过那里学习。周氏的教法,目的在讲布景画的形式。他们和许多没有机会接受训练,又缺少油画材料的学画者一样,往往从摹绘油画印刷品入手,并使用各种代用颜料、油料,绘制基本上是由中国画方式所导来的西画。

[3] 陈抱一,《洋画运动过程略记》,原载《上海艺术月刊》1942年第5、6、7、8、10、11、12期。

[4] 载于《良友》画报1934年第85期。

[5] 东方画会的会员有乌始光、汪亚尘、俞寄凡、刘海粟、陈抱一、沈伯尘、丁悚七人,这是中国第一个西洋画研究团体,最初征集会员二十余人,后因会员纷纷出国留学或他去,团体自行解散,但这个团体的存在对于民初西画的发展和西画教学的摸索无疑具有促进作用。1915年8月31日至9月3日,《申报》广告栏连续刊登了“东方画会招收会员”的消息:“本会自露布后,入会者甚众,远途来会,寄宿者亦不乏其人,旧有宿舍,势不能容。今特将会所推广,至课堂、宿舍、浴室等皆高畅清洁,颇合卫生。尚有退闲室、阅报所、藏书楼,均布置适当。课目有静物写生、石膏模型写生、人体写生、户外写生等。本会正式开会日期系阳历9月5日,嗣后逐日可以入会,寄宿者尚有余额,幸希从速。欲知详章,来会取阅,函索附邮票一分。”其中,明确提出了系统的写生训练,甚至还将其划分为静物、石膏、人体与户外四类。汪亚尘、陈抱一当年是这个团体的发起者之一。

[6] 朱金楼,《启蒙先驱 艺术大师 美术史论家刘海粟》,参见《刘海粟艺术文选》,上海人民美术出版社,1987年版,8页。

[7] 〔英〕苏立文著,陈瑞林译,《东西方美术的交流》,南京:江苏美术出版社,1998年版,202页。

[8] 陈瑞林,《20世纪中国美术教育历史研究》,北京:清华大学出版社,2006年版,79页。[9] 李超士(1893—1971),1912年,辛亥革命勝利后,是孙中山先生首批派往英国的留学生中年龄最小的,后又转赴法国接受了油画系统的学习和严格训练。1919年,学成归国,在此时将色粉画传入中国。

[10] 倪贻德,《艺苑交游记》,上海良友图书印刷公司,1936年版。

[11] 参见《上海美术专科学校二十五周年一览》之《校史》,3页。

[12] 刘海粟,《石涛的艺术及其艺术论》,参见《刘海粟艺术文选》,上海人民美术出版社,1987年版,143页。

[13] 刘海粟编,《新学制初级中学图画教科书》(第一册),上海:商务印书馆,1926年版,“述意”,5页。

[14] 吴法鼎(1883—1924),1906年被选送到法国学习法律,但半途改学绘画,成为中国最早到法国研究美术的先行者。留法八年,精通法文,不仅练就了西洋画功底,还兼善雕塑。他还游历了意大利、德国、奥地利、瑞士、荷兰、西班牙、英格兰、葡萄牙等国,这在民初中国美术家中是前所未有的。1919年,负笈回国。

[15] 刘海粟《哀新吾先生》,王骁编,《二十世纪中国西画文献·刘海粟》,北京:文化艺术出版社,2010年版,210页。

[16] “在这时候,刘海粟主办的上海美术专科学校,也来邀我去担任油画、素描教学。那时倪贻德刚毕业,留校担任函授部编写工作,同在上海美专共事。经过一段时间以后,因我与刘海粟的教学主张颇为一致,就正式任职于上海美专,担任高年级的油画及素描课教学。”见关良自述,陆关发整理,《关良回忆录》,上海书画出版社,1984版,35页。

[17] 倪贻德《关良》,前揭注[10]。

[18] 关良自述,陆关发整理,《关良回忆录》,上海书画出版社,1984年版,31页。

[19] 1922年春,“上海东方艺术研究会”第一届画展在西藏路的宁波同乡会举行,展出的是刚从日本回来的陈抱一、许敦谷、关良的作品。

[20] 同注[7],199页。

[21] 倪贻德《关良》,前揭注[10]。

[22] 1932年8月1日,“摩社”(Muse)正式成立,刘海粟为召集人。“摩社”取自希腊神话中文艺女神Muse的法文音译,另外也有“观摩”的含义。该社以“发扬固有文化,表现时代精神”为宗旨,会员以上海美专为主体,最早的会员还有倪贻德、王济远、傅雷、庞薰琹、张若谷、段平右、关良、李宝泉、吴茀之、周多、潘玉良、张辰伯等人。该社团原计划编辑刊物,举办美术展览会,公开演讲,建立研究所,后来大约只创办了《艺术旬刊》杂志。

[23] 倪贻德,《关良》,前揭注[10]。

[24] 蔡元培,《蔡元培美学文选》,北京大学出版社,1983年版。

[25] 同注[11],6页。