延安市宝塔区治沟造地工程的分布规律

2019-06-03王晓晨赵宽耀

王晓晨, 许 强, 赵宽耀, 叶 震, 郭 鹏, 郭 晨

〔地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室(成都理工大学), 四川 成都 610059〕

位于陕西省北部的延安市为整个黄土高原治沟造地重要示范区。整个黄土地区生态环境脆弱,梁峁沟纵横,地表支离破碎,土地资源极其匮乏,可供人们建房耕种的面积较少,在该研究区实施治沟造地工程,成为了增加耕地面积和扩展土地资源的重要举措,同时可有利减少沟道的水土流失,缓解黄土地区用地紧张的问题,带动当地居民的经济发展,但同时如何更合理更科学的实施治沟造地工程也引发了一系列新的问题和思考。在延安市治沟造地工程中,学者在工程分布规律方面的研究匮乏,在治沟造地的适宜性方面,基于治沟造地基本概况,卫丹妮[1]提出了治沟造地开启新的土地利用模式,刘彦随等[2]提出了应发展交错的地貌优势提高土地利用率,王光冬等[3]通过考察证明治沟造地工程在当地得到大范围的认可,陈超[4]研究结果显示研究区社会效益、经济效益、生态效益和综合效益均有提升,贺春雄[5]研究表明需实现农村经济、社会、生态协调发展。同时国内外学者从治沟造地工程的不同影响因素角度进行了研究,在坡度方面陈怡平等[6]提出大于15°以上的坡耕地适合退耕;贺春雄[7]通过实践提出一般造地时选择沟坡坡度小于25°;董起广等[8]提出25°以上的坡耕地应在还林还草同时改变农业结构,唐克丽[9]提出发生浅沟的临界坡度为15°~20°,大于25°的陡坡耕地浅沟发生的频率最高,同时中华人民共和国水土保持法规定:禁止在25°以上陡坡地开垦种植农作物[10],国外学者Nyssen等人[11]提出坡度是影响坝体稳定性的主要原因,多个学者提出治沟造地在陡坡方面成果十分不理想,导致水土流失,坡面植被大面积破坏。由于黄土高原特殊性质以及黄土特殊结构,治沟造地工程也会诱发一定的地质灾害,水文方面董起广等人[8]提出强降雨后会引发壤中流,多次堆积后十分严重,同时强降雨时河道改道两侧坡体由于黄土的湿陷性导致工程水毁,有时引发水土流失,陈怡平等[6]提出由于沟壑地势的特殊,雨水不易就地如渗,容易形成径流,水土流失,部分地方还会产生崩塌,雷娜等学者[12]提出壤中流多次会导致土壤盐碱化。基于已治理工程,袁延西等提出治沟造地时沟道切割较深,支沟发育,沟头水力与重力侵蚀发育,沟坡及塬面冲沟,水土流失,滑坡、崩塌现象较多[13],梁卫东等发现部分工程中存在边坡植被修复不理想化,退耕还林成果低,居民生活收入下降,缺少水土保持规划等一系列问题[14],Assefa等人[15]表明草和树木常被用来加固沟壑,Yongqiu Wu[16]等人实践表明GPS适用于小而慢的地表形貌变化的连续监测,Valentin等人[17]提出要注重沟壑侵蚀问题,沟壑的侵蚀会导致农作物减产。通过以上的研究发现,大多数学者仅研究了治沟造地工程中微观的灾害问题,鲜有对治沟造地工程宏观上的分布规律以及影响因素方面的研究,在大多数学者的研究中缺乏数据的支持,故本文基于详实的数据研究了延安市宝塔区治沟造地工程的分布规律以及影响因素,为之后的治沟造地工程提供了科学方法和治理思路。

1 研究方法

1.1 研究区概况

位于陕西省北部延安市的治沟造地研究区总面积为306.35 km2,地处西安市以北371 km,北连榆林,南接关中咸阳、铜川、渭南三市,东隔黄河与山西临汾、吕梁相望,西邻甘肃庆阳。位于黄河中游,属黄土高原丘陵沟壑区,地貌类型主要以黄土高原和丘陵为主,地势西北高东南低,平均海拔1 200 m左右,北部以黄土梁峁、沟壑为主,南部以黄土塬沟壑为主。该研究区是典型的治沟造地示范区,四季分明,通过治沟造地工程农作物得到了大面积的耕种。

1.2 工程分布规律研究方法

1.2.1 研究区宏观区域工程分布规律研究方法 对研究区内治沟造地工程进行现场调查,认清治沟造地工程的基本特征,基于现场的认知,研究采用Gooth Earth中2016年研究区的高分影像进行目视解译,空间分辨率为1.0 m,在ArcGIS中将研究区依照分水岭及水系分为31个单流域,从北向南,从西向东对单个流域依次进行编号,在整个流域中运用不同颜色线条将未治理沟与已治理沟区分出来。定义治沟率e来表示各流域中治理工程的程度,利用式(1)计算:

(1)

式中:e——治沟率;Ly——各流域中已治理沟长度总和;Ls——各流域中所有沟的长度总和。

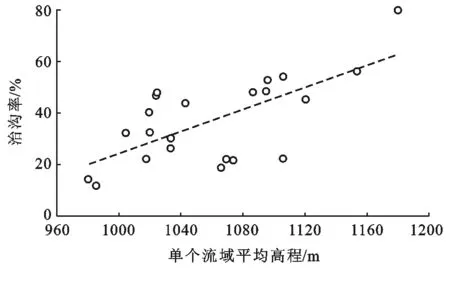

在ArcGIS中运用数理统计工具提取每个流域中每个治理工程的长度并求和(Ly)以及所有沟的长度并求和(Ls)。对高程的提取,采用研究区STRM空间分辨率为30 m的DEM,在ArcGIS中对每个流域提取所有点的高程,通过计算得到每个流域的平均高程,结合治沟率在Origin中拟合趋势线进行统计分析,得到宏观流域上治沟率和各流域平均高程的关系。

1.2.2 单流域工程分布规律研究方法 为了表明治理工程在整个流域中的相对位置,参考了Pike与Wilson(1971年)通过数学推导,提出的面积高程积分(HI)的简易计算公式[18]:

(2)

通过STRM的DEM对各流域主沟进行剖面分析可知各流域主沟高程均为线性降低,基于HI的定义在此针对本文中单流域工程的研究定义无量纲参数高程率(I)来表示各个治理工程在单流域所处的相对于上下游的位置,通过定义高程率将整个研究区内的治理工程纳入一起进行统计分析。高程率计算公式为:

(3)

式中:I——高程率;hx——高程标记点的高程;hmin——每个流域中沟尾的高程;hmax——每个流域中沟头的高程。

高程率可以反映出hmax,hmin和hx的相对位置关系,得到不同流域中已治理沟存在于主沟中相对应的位置,用于分析已治理工程的分布规律即表明了治沟造地的规律。

在定义高程率后,分别在每个沟沟头、沟尾及每个已治理沟沟口依次绘制高程标记点,运用式3得到每个流域中已治理沟沟口高程标记点的高程率,通过运用Origin对所有高程标记点数据进行统计得到单个流治沟造地工程的分布规律。基于之得到的244个高程率运用散点图表示,将高程率作为纵坐标,每一个治沟沟口标记点作为横坐标(图6),即每个高程点所对应的高程率的散点图,结合得到的散点图进一步分析治沟造地工程分布规律。

1.3 工程分布影响因素研究方法

对于坡度分析,在顾屯流域中分别运用STRM的DEM作为顾屯流域治沟造地之前的DEM与无人机所获得的治沟造地之后的DEM做对比分析,在ArcGIS中将不同的DEM切不同方向的剖面进行工程前后沟壑坡度的对比分析。进一步通过目视解译,将居民点在影像之中作以标注,分析居民点与已治理工程分布的规律。

2 结果与分析

2.1 宏观区域工程分布规律研究

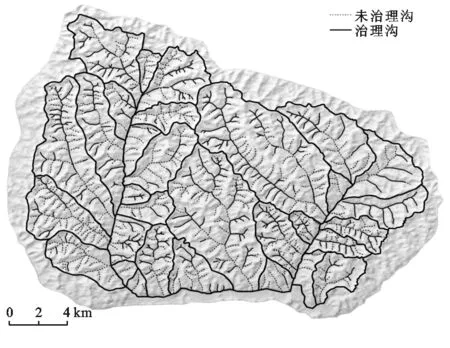

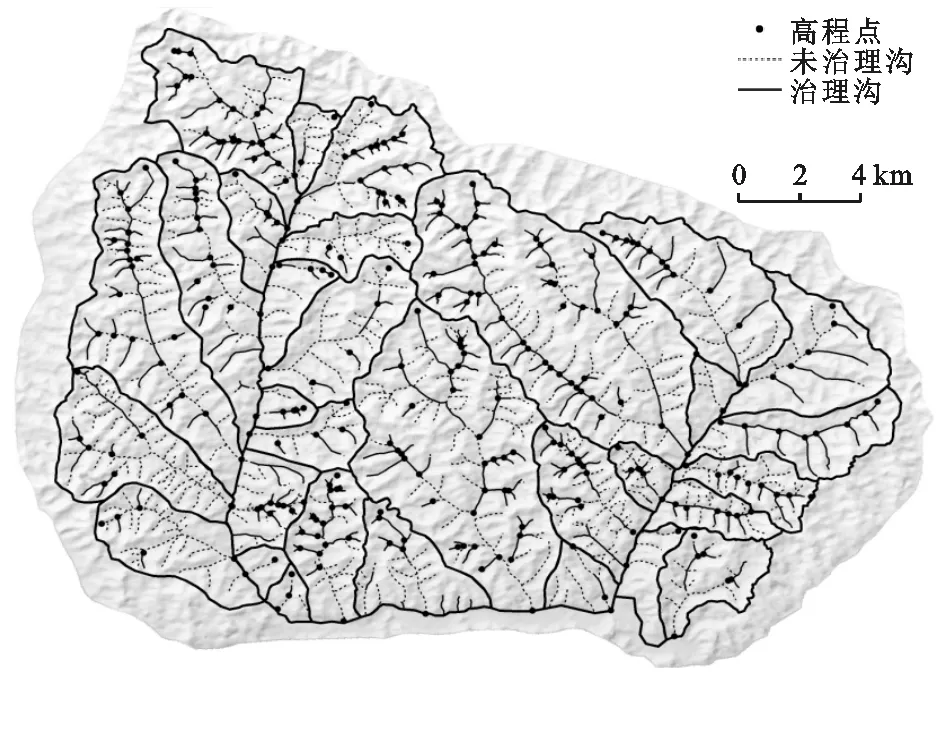

将整个研究区视为宏观上一个整体的流域,对单个流域依次进行编号(图1)。为强调分水岭的概念,个别十分窄小流域在一定意义上不能算作一个单独的流域,为将其余较大的流域保证完整和美观,将它在ArcGIS之中划分流域时算作一个独立的区域。

图1 研究区流域分区

在宏观流域即延安研究区整个流域中,确定好每个单个流域中未治理沟与已治理沟的分布(图2),图中已治理沟为实线,未治理沟为虚线,可以看出治理沟大部分分布在每个主沟中支沟的沟头位置,在北部治理沟的数量明显多于南部。有些过小的区域中没有已治理沟分布,部分因为该流域面积较小,不存在单个较大的主沟壑,基于之上初步分析,进一步通过计算数据进行研究。

图2 研究区治理沟与未治理沟对比

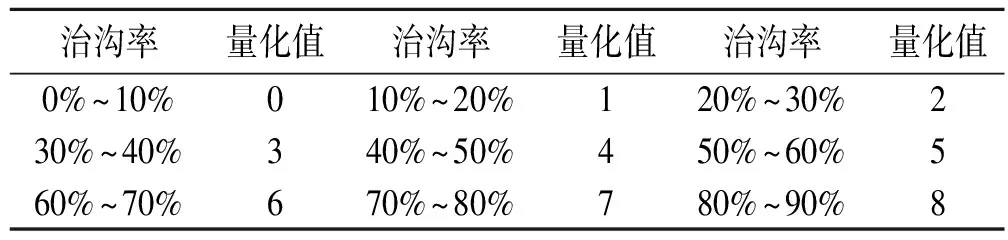

2.1.1 治沟率 结合数理统计的方法基于图2分析,计算出每个单个流域治沟率。由于31个流域的数据太过于零散,为使数据具有整体性,将每个分流域的治沟率作为一个指标进行量化,均匀的按照治沟率的数值变化分为九个等级分别赋值,每隔10%赋予一个量化值,分为9个值(表1)。

表1 研究区治沟率量化指标

按照表1将每个流域的治沟率进行量化赋值,量化后将治沟率该字段在整个研究区内进行量化出图,得到整个研究区的治沟率分布图(图3)。在整个研究区大流域的前提下,看出治沟率有一定的规律可言。对照流域编号图(图3)剔除流域较小,沟较为短小零散发育不完全的7,9,12,15,21,30号单个流域,剔除后发现研究区宏观流域上图片上深下浅,整个流域的上游治沟率最大,治沟率甚至达到了80%及以上,但整个流域的下游位置治沟率十分低,还有治沟率为0%的流域出现,基于整个流域而言,出现了上游治理较多,下游治理较少的规律。

图3 研究区治沟率与居民点分布

2.1.2 流域平均高程与治沟率关系 为分析治沟率与高程之间宏观关系,以单个流域平均高程为横坐标,以治沟率为纵坐标将24个流域数据建立散点图(图4)。随着单个流域平均高程增加,相应单个流域中治沟率也逐渐增加,通过拟合趋势线发现单个流域平均高程和治沟率基本上呈线性关系,随着单个流域平均高程的增加,治沟率也在逐渐线性增加。通过治沟率以及单个流域平均高程作为指标对宏观流域治沟造地规律的研究的发现,基于治沟率发现上游治理较多,下游治理较少;基于单个流域平均高程发现高程较高的地方治理较多,越靠近下游高程越低治沟率越低,单个流域平均高程与治沟率呈线性增长关系,随着单个流域平均高程增加,治沟率呈线性增长。

图4 单个流域平均高程与治沟率散点分布

2.2 单流域工程分布规律研究

通过定义高程率,提取流域高程绘制总计254个标记高程点(图5)。由于部分流域已治沟数量过小,沟的发育不完整,将部分过小流域中点剔除后总计244个标记高程点。依据高程率在一定程度上表示已治沟在总沟中所处相对位置这一定义,发现整个研究区高程率数值整体较大,数值越大表明已治理工程越靠近沟头。结合高程点对应高程率散点图(图6)可以看出,基于标记高程点以及高程率反应出在每一个单个流域,主沟的上游位置治理较多,主沟偏向于下游位置治理较少。部分较小点从图5中可以分析得出,虽然治理位置存在于流域上游,但已治理沟十分靠近流域主沟下游位置,导致数据较小,在大趋势上仍是各个流域中上游治理较多下游治理较少这一规律。

图5 研究区高程标记点分布

2.3 工程分布影响因素研究

2.3.1 坡度 整个研究区内,延安北部顾屯流域为治沟造地工程的重要示范区,针对该流域中一条沟壑进行研究。基于顾屯流域治理工程分布图(图7)进行对比分析,发现主沟在实施治沟造地工程时,治理沟基本存在于沟的一侧,另外一侧基本为未治理沟,考虑到因地形或坡度引起治沟造地工程在顾屯流域单个沟壑中多存在于一侧,做进一步数据分析。

图6 高程点对应高程率散点分布

图7 顾屯流域已治理工程分布

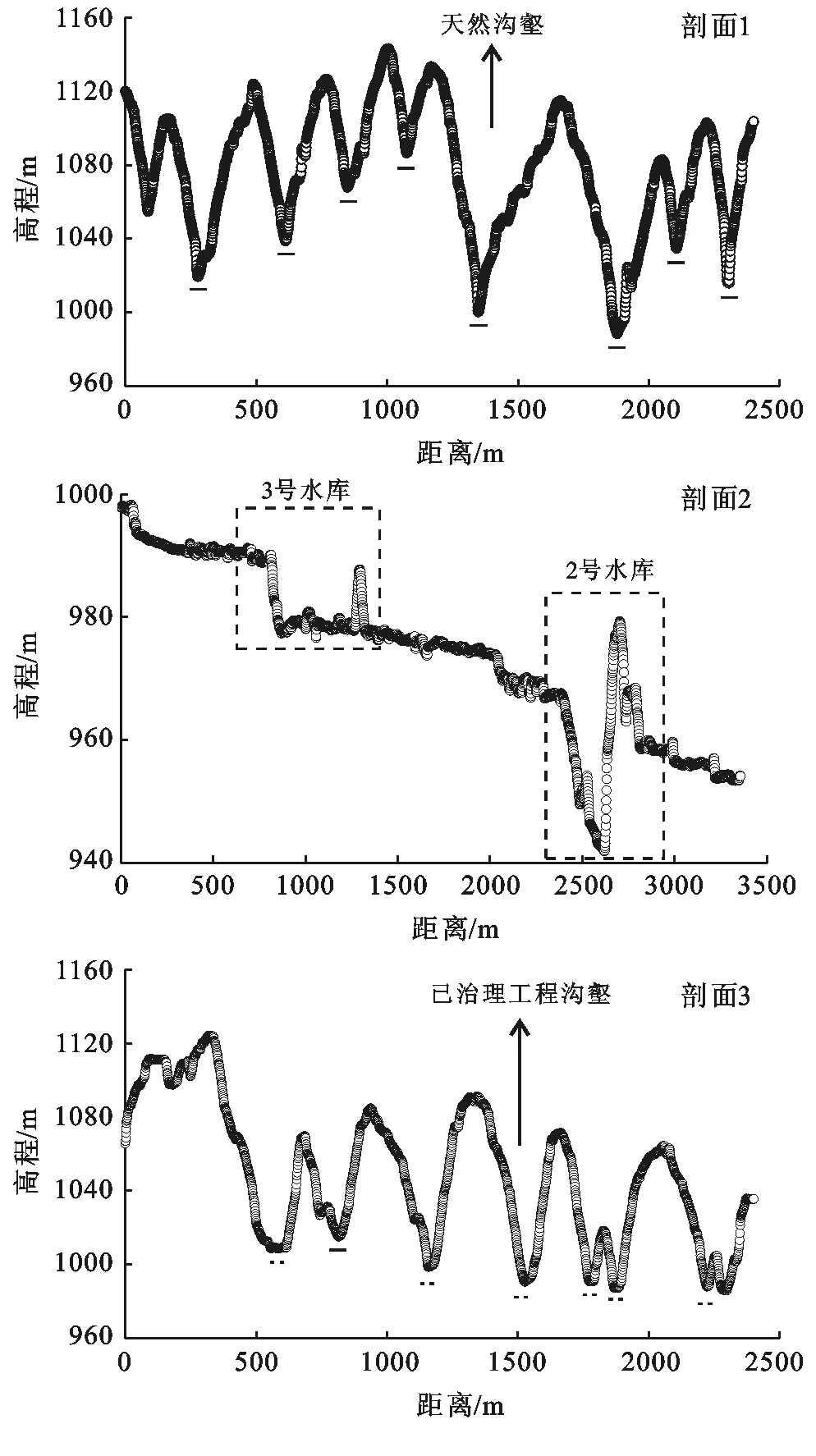

通过已治理工程分布图,将图中虚线框中的区域进行详细分析,分别在已治理工程、主沟中心以及未治理工程一侧切3条剖面线(图8)。

图8 研究区剖面分布

将3条剖面分析得到剖面1,2,3相应的地形线(图9),通过剖面地形图看出已治工程和未治理工程从高程地形上变化基本一样,均存在大量的Ⅴ形谷,两侧山对治沟造地工程并没影响,剖面2中黑框为两个存在于已治理工程中水库的位置,可以发现3号水库的高程较高于2号水库。在之上3个剖面没有变化的基础上,进一步对研究区已治理工程与未治理工程对照区做剖面分析,依据已治理工程做8个剖面(图8)。为使数据具有对照性,每个剖面都分别通过已治理工程一侧,主沟中心以及未治理工程一侧,其中剖面7和10通过主沟已治理工程中的水库。

图9 研究区剖面地形线

注:谷底下实线为未治理工程存在的沟壑即天然沟壑,虚线为已治理工程存在的沟壑。

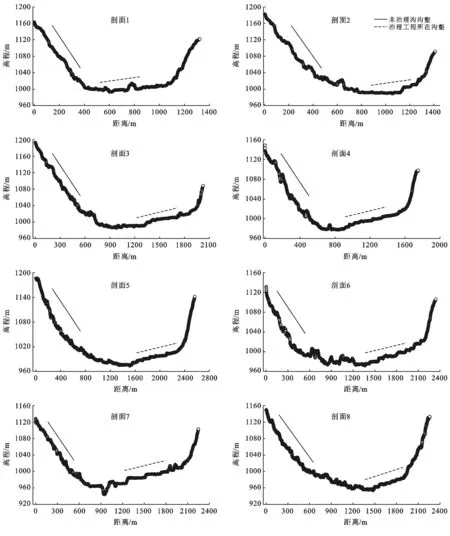

在这8个剖面的地形线中(图10),实线为未治理沟所存在沟壑即天然沟壑,虚线为已治理工程所在沟壑,可以看出已治理工程所在沟本身坡度较为平缓,未治理工程所在沟本身坡度均较高于已治理工程所存在沟的坡度。

图10 研究区剖面地形线

为进一步论证剖面存在于已治理工程中坡度本身较缓的一侧,在实施治沟造地工程之前的DEM之中取图中所示6,8,9,10这4个剖面所在的位置的剖面,发现已治理工程存在的沟坡度本身较缓(图11),并非因为治沟造地工程才变得缓和。

通过将研究区已治理工程与未治理沟工程的对比分析,可以看出单个沟壑中已治理工程多在坡度本身较缓的地形中,已治理工程基本上分布在整个研究区中西部,坡度较缓的主沟一侧。因为沟壑原本地形坡度较缓,才选择实施治沟造地工程。在该研究区内可以看出坡度对该研究区治沟造地工程的分布有较大的影响。

图11 研究区原地形剖面

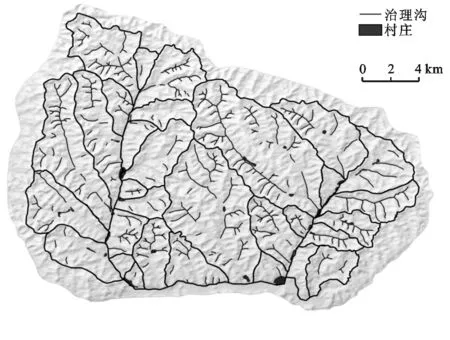

2.3.2 居民点 通过之上研究发现,居民分布点与治沟造地工程存在一定的联系,在一定程度上影响着治沟造地工程规律的分布,基于之上的研究我们进一步从居民点分布进行研究。从已治理工程与居民点的分布(图12)可以看出,整个研究区内,居民点较集中的分布在各个小流域的中下游以及各个流域汇集的主沟是人类居住发展的主要场地,各个沟的上游主要集中发展农业,梯田与庄稼地较为集中,而治沟造地工程多分布于整个流域的上游或者中上游,并没有集中发展在居民点周围,通过居民点和已治理工程的高程率的分布(图6)可以看出已治理沟的高程率大部分值比较偏高,而居民点的高程率值偏低甚至还有0出现,可以看出治理工程基本存在于流域的上游和中上游,居民点基本分布在中下游或者流域汇集地,这样不仅避免了治沟造地工程对居民生活的大规模影响,也便利了居民的交通,这也为农村居住和产业规划提供了一定的指导意义。

3 结论与讨论

(1) 整个研究区内上游治理工程较多,下游较少,治沟率最高的地方存在于整个研究区整体流域的上游位置,整个研究区内治沟率随单个流域平均高程的增加呈正线性关系。

(2) 单流域内已治理沟基本上位于各个流域上游位置,下游分布较少。

图12 研究区已治理工程与居民点分布

(3) 已治理工程多分布于沟壑坡度本身较缓和的沟道。

(4) 居民点的高程率较高,大多分布在流域的下游,已治理工程大多分布于流域的上游以及中上游,沟道的上游集中发展农业,避免了工程对居民的影响。

本文基于大量数据对延安宝塔区治沟造地工程的分布规律进行了研究,初步查明了治沟造地工程在研究区的宏观分布规律及其影响因素。但对于分布规律影响因素的研究还需深入,需从地质、人文的角度进一步研究上游治理工程分布较多的原因,笔者也在调查中发现在流域上游的虽然有大量的工程造地,但闲置率较高,没有得到较好的利用,也有部分治理工程没有完善道路设施,无法进行机械化操作,导致搁荒。故笔者将基于文章的规律继续研治沟造地工程的利用率、效益与分布规律的关系,充分考虑治沟造地工程的生态效益和社会效益,为陕北大面积的治沟造地工程提供更具说服力的科学指导依据。