宁夏某地区多层系立体复合成藏富集规律研究

2019-06-03苏幽雅刘玉峰张战雨

肖 飞,苏幽雅,徐 宁,刘玉峰,张战雨

(1.中国石油长庆油田分公司第六采油厂,陕西西安 710021;2.中国石油长庆油田分公司第三采油厂,宁夏银川 750006)

1 多层系复合立体含油油藏成藏条件分析

1.1 油藏概况

该地区位于天环坳陷与西缘断褶带之间,涉及23个含油层系直罗~长10层,区内断层和裂缝发育,油藏纵向多层系含油,油藏隐蔽且规模小的特点。沉积环境以辫状河三角洲平原及前缘沉积为主,油藏类型有岩性油藏、构造岩性油藏、岩性构造油藏、断块油藏等多类型发育。

1.2 优质空间匹配关系有利于形成复合油藏

成藏要素“生、储、盖、圈、运、保”,好空间立体配置关系是解决多层复合成藏关键[1,2]。

1.2.1 优质烃源岩是根本,纵向上能提供良好的生油潜力 该地区位于70 m~100 m的灰黑色碳质泥岩及页岩区,区域上广泛分布生油岩。多层复合井出油点主要集中分布在烃源岩发育区,表明油层纵向含油来源于底部长7烃源岩的提供。

1.2.2 有利的储盖组合 延长组沉积时期三角洲前缘沉积相带为大面积复合成藏提供了储集体,湖盆发生了多次升降,发育多套砂、泥岩互层的有利储盖组合。侏罗系时期平原分流河道及辫状河心滩微相砂体是最有利的储集体。

1.2.3 排烃增压、多点充注是形成复合油藏主要运聚模式 姬塬地区长7烃源岩厚度大,有机质类型好,生烃强度高(70 m~100 m),成藏期过剩压力最高可大于20 MPa,生烃增压产生过剩压力为油气运移提供油气垂向上下运移的动力。

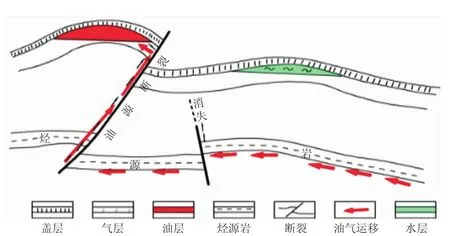

1.2.4 断面、裂缝是沟通,古河不整合面使油气发生二次运移 断层纵向上沟通油源和储集层,平面上串通不同的砂体,扩大油气运移通道,长7以上形成下生上储型油藏,长7以下形成上生下储型油藏。

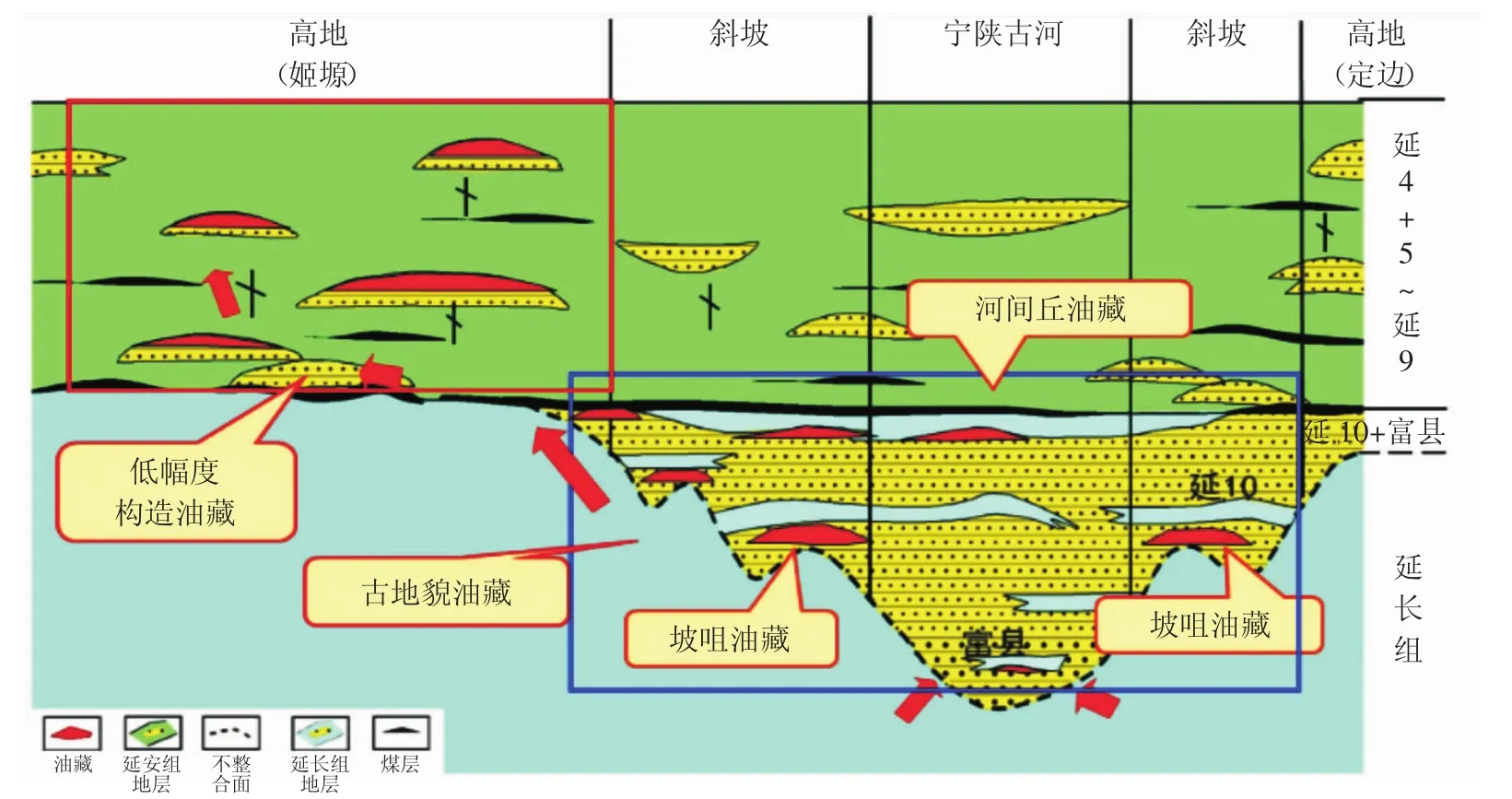

油气沿着不整合面及渗透性岩层向高部位侧向运移和充注,不整合在时空相对稳定,不像断层多次活动,不整合面对油气没有破坏性。沉积填停或遭到剥蚀,原有的储、盖、圈闭难形成,油气继续运移,不整合面和断层沟通形成油藏。河道砂体泄流面积相对较大,流体分散,运移距离一般较长,成藏效率较低,一般难形成大中型油田(见图1、图2)。

2 复合油藏成藏控制因素及富集规律研究

2.1 理清构造归属期次

该区油藏复杂主要受构造运动影响,理清构造运动归属期次,研究不同区域断裂形成特点,对油气成藏圈闭、富集分布有重要的意义[3-7]。

印支期为三叠纪末期发生,地层构造以拉伸改造为主,近东西向。地层断至长7~长10;燕山期为发生侏罗纪至早白垩世时期,全部轻缓的褶皱形成一系列的隆起、同时出现坳陷、背斜和向斜等构造地层影响至(三叠系~侏罗系)。喜山期为发生在始新世末期到渐新世初期,形成大断裂和褶皱,既有逆冲和走滑扭动改造,又有伸展改造,形成大规模的逆冲断裂和推覆构造。属贯通性断层。

2.2 燕山期断层特点

该地区峰a、峰b测线:查明燕山期以逆断层为主,断距下大上小,反映多期活动、继承发育的特征;构造破碎,呈北西-南东向展布,且与西缘逆冲带的断层走向呈一定的角度。

图1 该地区油气沿古河运移模式图

图2 断层沟通油气运移模式图

2.3 断裂对成藏控制

区域研究成果表明,该地区多层复合出油点发现更依附在断层左右,平面上多发现延9~直罗以上多层系复合含油分布的特点,故分析油藏为何依附断层附近原因有重要的意义。

2.3.1 原因一是断层沟通,油气重新调整分布 纵向上断裂沟通了油源和储集层,形成了下生上储型和上生下储型油藏。平面上裂缝串通不同的砂体,扩大油气运移范围,这也导致区域纵向多层含油,平面散而小的分布特点。

2.3.2 原因二是纵向构造继承,挤压形成有利的隆起带 断裂使地层发生抬挤,纵向上形成有利继承断块高点,多层系含油多运聚在“两断一隆”和“断块继承高点”部位。

2.4 断层的建设及破坏作用

该区断层发育,断层的发育让该区油藏成藏条件更复杂,断层对油藏二次运移起到建设性作用,断层纵向上沟通油源和储集层,使得该区平面上串通不同的砂体,油气纵向多层含油,形成了延8以上的浅层油藏。由于该区后期构造的频繁运动,使得早期大的鼻隆构造形成现如今的挤压背斜、断鼻构造、断层破坏了油气水平衡,使得油藏重新调整,破坏油藏圈闭规模及原始油藏圈闭。

2.5 构造对油藏控制

研究区位于鄂尔多斯盆地一级构造单元陕北斜坡的西缘中部,西邻天环坳陷和西缘冲断构造带。三叠系上统的延长组地层和侏罗系下统的富县组、延安组地层受后期构造运动的控制,特别是发生在白垩世燕山晚期构造运动,鄂尔多斯盆地东、东北、东南部挤压加强,渭北隆起带、东缘逆冲带发育,使整个盆地东部整体抬升,形成目前地层东高西低的格局,形成不同时期的构造形态,坳陷西构造东南高。

针对长9与延6顶煤构造刻画,对比分析构造明显具有很好的继承性。该地区出油点分布在各层的构造鼻隆带上,而单井多层系出油点几乎分布在纵向继承好的鼻隆和穹隆部位。空间上构造高部位继承易于立体成藏分布。

3 成藏类型分析

该地区受早期构造及后期多频繁构造运动影响,油藏成藏类型复杂,有多种不同油藏成藏类型的圈闭、油藏规模变化各异、油水界面复杂,油藏平面分布不清等是导致该区油藏复杂的主要原因。

3.1 断背斜圈闭型

早期受应力挤压作用下形成的背斜圈闭和断背斜圈闭油藏,这两类油藏多见于褶皱区边缘,油气进入储层并在高点聚集成藏。油藏特点是油藏充注程度高,闭合角度大,高点很容易获得高产,油藏油水界面统一,规模 1.5 km2~2.5 km2。

3.2 断鼻圈闭型

早期鼻隆受后期挤压错断,断层与鼻隆构造形成交叉,储层受断层遮挡和构造圈闭成藏。油藏特点是断层破了原始鼻隆圈闭,重新调整成侧向受断层遮挡圈闭成藏,油藏油水界面统一,油藏规模多为0.5 km2~1.0 km2。

3.3 断块及断鼻组合圈闭型

断层在鼻隆构造形成多次挤压交叉,形成小的断块和断鼻组合遮挡圈闭型油藏。油藏特点是平面上储层被断层切割成若干独立小油藏,各油藏油水界面并不统一,破坏油水平衡,存在多套油水系统,下降盘出水,油藏多为 0.3 km2~1.0 km2。

3.4 岩性+断层组合型

断层破坏了岩性油藏连续性,油藏受侧向泥岩和致密砂岩遮挡成藏。油藏特点是断层下降盘难形成遮挡就会使得降低盘低产或出水,高孔高渗带易获得高产,油水界面不明显,油藏规模受储层连通性和砂体规模控制。

4 增储有利区部署建议

4.1 有利断层刻画

断层的识别方法很多,包括地层资料的解释是识别宏观断层的有效方法。一是地层构造突变法,正常倾斜为每千米坡降7 m~10 m,断层的存在将导致地层构造突变,利用该方法可以识别断层存在。二是通过大量前人研究地震资料,来刻画断层分布。通过对前人断层刻画吸收总结,利用地层剖面分析,构造每千米坡降幅度,对该区断层重新刻画,主要为次级断层及微断层刻画,重新判识该地区断层19条。断裂是疏导烃源岩和圈闭的纽带,油藏与疏导关系被比喻“瓜和藤”的关系,顺藤摸瓜,利用断裂疏导体系找油藏。

4.2 综合部署建议

纵向上精细刻画多标志层构造背景,找空间构造继承鼻隆带及断层隆起发育区;平面上精细古地貌单元和断层分布,找高地、斜坡及支沟、断裂发育区,同时井震结合找圈闭。该地区建议部署评价地区建议部署评价井,预测新增储量2 300×104t。

5 结论与认识

(1)该地区位于烃源发育部位,且充注条件好、储盖组合有利、古河不整合面及断层为油气提供二次运移通道,优质空间匹配关系为形成复合油藏提供条件。

(2)印支期为三叠纪末期发生,地层断至长7~长10;燕山期为发生侏罗纪至早白垩世时期,全部轻缓的褶皱形成一系列的隆起构造地层影响至(三叠系~侏罗系)。喜山期为发生在始新末期到渐新世初期,形成大断裂和褶皱,属贯通性断层,该地区主要为燕山期断裂。

(3)构造(断层)控制含油分布。其中断层对油藏二次运移起到建设性作用,断层纵向上沟通油源和储集层,使得该区平面上串通不同的砂体,油气纵向多层含油。该区构造明显具有很好的继承性,出油点分布在各层的构造鼻隆带上,而单井多层系出油点几乎分布在纵向继承好的鼻隆和穹隆部位。空间上构造高部位继承易于立体成藏分布。

(4)该区主要断背斜圈闭型、断鼻圈闭型、断块及断鼻组合圈闭型、岩性+断层组合型四种圈闭类型。

(5)纵向上精细刻画多标志层构造背景,找空间构造继承鼻隆带及断层隆起发育区;平面上精细古地貌单元和断层分布,找高地、斜坡及支沟及断裂,断裂是疏导烃源岩和圈闭的纽带,油藏与疏导关系被比喻“瓜和藤”的关系,顺藤摸瓜,利用断裂疏导体系找油藏区。