我所经历的粮食领域五大变化

2019-06-03江敏

文/江敏

1983年,我从部队回到地方,第一个单位就是粮食部门的麦粉厂,后又调到扬州市粮食局从事管理工作。多年来,粮食领域的发展变化让我感慨万千。

一、粮食生产数量的变化——从产不足需、紧平衡到丰年有余的转变

1978年,我是邗江县方巷乡正大大队的一名知识青年。当年,春季小麦平均亩产440斤,秋季稻谷平均亩产650斤,当年扬州市粮食总产40.5亿斤,人均粮食只有391斤(折合成品粮只有274斤)。而改革开放以前,粮食较为紧缺,国家实行严格的统购统销政策。1959年至1961年,扬州市粮食减产,宝应县人均原粮只有20.3斤,到1960年春,宝应县由于死亡、生病、外流而丧失劳动力占农村总劳动力的30%。那时候,地里只要是绿色的东西都被吃了。

改革开放以后,国家高度重视粮食工作和民生的改善,从1982年到1986年中央连续出台了五个一号文件,主要精神是承认承包到户的合法性;放活农村工商业;疏通流通渠道,以竞争促发展;调整产业结构,取消统购统销;增加农业收入,调整工农城乡关系。1984年全国粮食产量历史性地突破了8000亿斤,正是在这一年,中国向世界宣布,中国已基本解决了温饱问题。1988年-1989年,扬州市粮食总产量连续两年超过50亿斤,占农林牧渔总产值的57%。2017年,我国人均粮食占有量突破900斤大关,扬州市小麦亩产达到735斤,比1978年增加了312斤,增长71.0%;稻谷亩产1280斤,比1978年增加了548斤,增长83.2%,粮食总产达到57.08亿斤,比1978年增长41%,人均占有粮食达到888斤,比1978年增加了2.27倍。随着粮食的极大丰富,人民生活逐渐改善,人们再也不用担心吃不饱饭的问题了。如今人们可以挑选自己喜欢的粮食品种,而且更多考虑的是如何吃得既营养又健康。

二、粮食品种质量的变化——从追求产量的提升到标准化、多样化、优质化的转变

上世纪五六十年代的人见面就会问:“吃了吗?”因为那个年代吃是人们生存的第一要务。人们的主食一般就是籼米饭、粥,加上玉米、红薯等杂粮。至于大米、白面等,只能在年节的时候打打牙祭。

计划经济时期,由于粮食供应偏紧,对供应粮食品种实行计划配给。1958年,扬州市在城市定量人口中按每月粮食计划搭配30%大麦粉供应;次年调整为搭配杂粮粉比例为25%;1961年城市定量人口按55%比例搭配杂粮粉,农村集镇定量供应和大中型水利民工全部供应杂粮粉。即使到了1981年,因当年稻谷供应数量不足,扬州市还实行大米、面粉按比例供应。以大米为主食的市镇,供应面粉的比例不少于20%,以杂粮为主食的市镇,大米供应比例不超过40%,缺粮地区的县城集镇和农村,面粉供应比例不少于60%。

我记得小时候老人们都说籼稻煮饭涨锅、经吃,而粳稻口感虽好,但不经吃,且籼稻价格比粳稻便宜。1975年我在农村插队时,小麦的主要品种以耐肥、抗倒、高产的扬麦2、3号为主,只有5、6种,稻谷以籼稻南优2、3号、泗优3号等为主,7、8种。而今,2017年仅扬州小麦品种就有36个,稻谷品种16个,粮食品种极大丰富,品质结构逐年优化。

1997年全市实施水稻粳稻化工程,改变了新中国成立以来以籼稻为主打品种的种植结构,满足了人民对优质适口粮食品种的需求,粳稻种植面积逐年提高。到2018年,全市粳稻种植面积占稻谷种植面积的95%以上,优质品种覆盖率达到90%以上。人民群众粮食消费从过去的吃得饱,转变为吃得好、吃得有营养,呈现出优质化、个性化、多样化的趋势。

三、粮食供应保障的变化——从计划供应到市场调节的转变

1953年11月23日,国家政务院发布《关于实行粮食计划收购和计划供应的命令》,在全国范围内实行粮食统购统销,此后20多年中,粮食部门多次进行集体伙食单位、居民区“人口、工种、标准三核实”,并对供应标准进行微调,明确规定城镇职工口粮标准一律为14公斤,其工种差额粮和补助粮到单位领取,居民和10周岁以下儿童口粮标准一直未变。计划供应办法主要起到基本保证居民生活,控制吃商品粮人口的增加,为国家节约粮食的作用。

记得我小时候,也就是上世纪六七十年代,家中三个孩子都在上学,只有母亲一个人工作,一家四口的粮食供应计划共计不到100斤一个月,人均每天8两多一点。在每日三餐以主食米面为主的时代,这点远远不够。母亲要精打细算,除去中餐煮点米饭,早晚以粥为主,加以红薯、玉米等杂粮。因为经济困难,饭菜很少见到荤腥。我在1975年下放农村期间,一天可以吃掉3斤粮食,这在今天来看,是不可想象的。改革开放以后,同样家中四口人,除去米饭,还有鸡蛋、牛奶、蛋糕等等,大家再也不会为吃不饱而犯愁了。

改革开放以后,随着粮食流通体制改革的深入推进,粮食供应改变了过去由行政区划布点变为由市场来选择优质服务的经营网点,由供应的单一品种变为多品种、多层次。人们不仅可以选择去专业粮店,也可以去超市购买自己所需要的粮油产品。1969年时,扬州共有25家粮店,以地名命名,后改为按“一二三四”数字顺序命名。其中的“十六粮店”,多年以来以优质的服务获得市民的赞誉,目前在扬州城乡市区开设分店17家。1993年粮食价格放开以后,国有粮店市场化步伐加快,经营品种由单一经营转向多种经营。2001年粮食购销市场化后,形成国有、民营多元化的市场主体,原市区国有粮店实行民营化改制。截至2018年底,市区粮食部门所属网点尚存16家,主营粮油,兼营百货。

2010年以来,为适应粮食市场化的形势,给消费者带来新鲜、优质、健康的食粮,扬州市粮食部门致力于推进“放心粮油”工程。提出“从农田到餐桌”的经营理念,实施“品牌+基地+农户+公司”的全新产业链模式。在生产环节对粮源、品种进行严格臻选,采购、仓储、加工、销售、物流层层把关,确保每一粒粮食新鲜、健康。在销售环节,制定出台了《“放心粮油店”质量和服务承诺书》等等,以保证商品质量安全,形成了一套较为完善的管理和运营的制度规范。目前,全市已构建起覆盖城区和乡镇的“放心粮油”网络,实现了“放心粮油”进社区、进农村、进万家的目标。

四、粮食收购方式的变化——从统购统销到市场化收购的转变

1953年10月16日,中共中央发出了《关于实行粮食的计划收购与计划供应的决议》。所谓计划收购被简称为统购,计划供应被简称为统销。后来,统购统销的范围又继续扩大到棉花、纱布和食油。这一政策取消了原有的农业产品自由市场,初期有稳定粮价和保障供应的作用。

1978年,党的十一届三中全会后,农村实行联产承包责任制,粮食生产连年丰收,粮食流通日益活跃。1985年,取消粮食统购,改为合同定购,定购以外的粮食可以自由上市。1993年,取消统销制度,放开粮食价格和经营。1998年,针对当时粮食丰收、保护价上涨的情况,实行“敞开收购、顺价销售、收购资金封闭运行”三项政策,并加快国有粮食购销企业改革。2004年-2013年,全面放开粮食购销市场,实行“四补贴一支持”的粮食支持保护政策,2006年至2018年连续12年出台粮食收购最低收购价政策。2014年至今,相继取消大豆、玉米临储政策,逐步下调稻谷、小麦最低收购价。

40年来的改革进程,体现了既要充分发挥市场配置资源的决定性作用,又要更好地发挥政府的调控作用,稳步增强粮食宏观调控能力,从指令性计划管理向国家宏观调控下的粮食安全省长责任制转变。

2000年以来,为适应粮食购销市场化,稳定粮源,扬州市粮食企业积极探索新的收购形式,加深粮食企业与农户之间的联系,先后创出订单收购、委托收购、预约收购、代加工收购、边购边销等多种形式。2000年秋粮收购前期,粮食购销企业以协议卡形式与农民签订粮食订单,明确收购数量、品种、承诺价格按市场价收购,创建了订单收购这一新的形式,这在全国都属于创新举措。2015年后,为引导农民种植优质品种,又创出粮食收购服务队,为农民送粮提供“六统一”等各项保姆型服务,让农民卖粮卖得放心、卖得舒心。2000年-2018年粮食购销市场化的18年中,扬州市国有粮食收购企业年均收购量达30亿斤左右,比1998年粮改之初的17.5亿斤增加12.5亿斤,占当年粮食生产量的50%以上,占商品量的80%以上,其中订单粮食收购量占全市粮食收购量的85%以上,国有粮食购销企业收购农民余粮达到90%以上。

自2000年到2018年,整整18个年头,我见证了这18年粮食购销改革的风风雨雨。粮食购销工作真的如老粮食人所说,“那是多也多不得,少也少不得”。多了“谷贱伤农”,少了社会不稳。改革以前,粮食收购单位在农村是“粮老大”,“交公粮”那是农民一年中的头等大事。改革以后,粮食收购企业变成了“店小二”,从粮食种植、收购、加工、储存、运输、销售等各个环节,都要提供跟踪服务。18年里,在每年两季收购期间,我脑子里有几个固定的词语,就是农本、质量、亩产、价格、库容、服务。因为粮食的多少、质量的好坏、价格的高低、库容的储存质量、服务的优劣都影响着农民的收成,影响着粮食企业的形象,影响着社会的稳定。

市场化的粮改,真是改变了人的思想,也改变了人的行为方式,改变了整个社会的面貌。

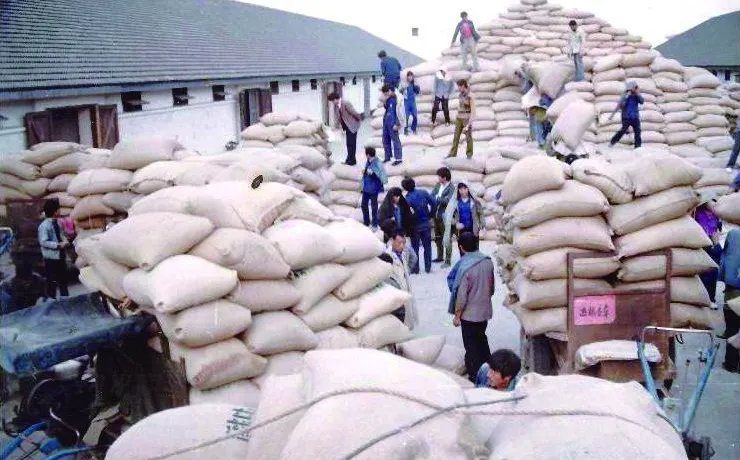

统购统销时期江苏某粮库正在收粮

五、粮食储存设施的变化——从保得住向保得好、保得精转变

在新中国成立初期,扬州市租用民房或利用祠堂庙宇作为集中储粮的场所。此后,随着粮食流通的发展,开始兴建仓房,添置粮食机械设备,研究保粮技术,开展“四无粮仓”活动,建立健全仓储管理办法。1988年,扬州市(含原泰州市)年平均保管量15.5亿公斤,其中长年露天存粮7亿公斤,占总存粮的45%。1998年扬州与泰扬州市仓容总量为9.86亿公斤,其中完好仓容仅有7.29亿公斤。

我记得小时候,家中吃米饭总觉得很糙,口感很差。到了粮食部门以后才知道,城区当年供应的大米都是上两年的陈粮,新粮用作当年储备轮换,所以吃到的口感与今天的新粮是大不一样了。粮食部门有规定,小麦储备最多三年一轮换,稻谷两年一轮换,过了轮换期,就只能用作饲料或工业用粮了。

江苏新海粮食储备库鸟瞰图

1998年12月11日,扬州市政府决定市直粮食购销企业粮食合理库存从1999年度起增加500万公斤。2001年全省粮食购销市场化后,市级储备规模逐年扩大。历次粮油价格大幅波动时,中央和地方都及时动用储备粮油,为应对自然灾害和突发事件、保障军需民食、平抑市场粮价、促进粮食生产、确保粮食安全发挥了重要作用。

进入21世纪以后,各地加大粮食物流设施建设,新建粮食物流园、中心库,推广运用储粮新技术,加大“数字粮库”的投入建设,既方便了农民售粮,又改善了储粮条件,储粮的品质大大提升,粮食安全也得到了保证。上世纪60年代的落后仓型已全部退出历史舞台,现代化的粮库遍布各地,高大平房仓、浅圆仓、立筒仓成为主流仓型。2005年以后,随着宝应粮食物流园以及扬州粮食储运加工中心等新型仓储设施的建设,粮食物流基础设施水平有了明显提高。扬州粮库全部能够满足“四散”作业需要,90%以上装备了机械通风系统,80%以上装备了计算机粮情测控系统,40%以上装备了环流熏蒸系统。到2018年底,全市对具有省级储备粮承储资格的粮库仓廒全部实行低温、低氧 “双低”保粮技术,全市“双低”科学保粮率占混合储存的60%。

国以民为本,民以食为天。今天,农业经济的发展已进入一个新的时期。适应新形势的需要,支持种植业结构的调整,增加农民的收入,确保城乡市场的供应,是新时期赋予我们的新任务。我们应继续努力,把粮食流通体制改革不断推向深入,争取更大的成效。