读齐白石画作辑录

2019-05-31韩羽

韩羽

齐白石的画笔,无论点向什么,那个“什么”立即妙趣横生,可亲可爱起来。比如鸡雏、青蛙、鱼鹰、小老鼠以及草间偷活的昆虫……真真与那句成语对上号了:点铁成金。

“玩之不觉为倦,览之莫识其端”,是我读白石老人画作时必兴之叹。

叹之,复好奇之,横看竖看,边想边写,有冀览其端倪,断断续续,记之如下,以莛撞钟,能耶否耶?

空壳螃蟹腿

画上的小老鼠,乐不可支,手舞足蹈(确切地说应是爪舞爪蹈)。何以如此?毫无疑义是因了嘴里叼着的那物儿。是什么物儿?看不分明。且别着急,耐心往下看,一盏灯烛,一盘螃蟹,酒壶酒杯,还有喝酒人啃过的螃蟹腿。哇哈,明白了,老鼠叼的就是螃蟹腿。螃蟹腿既已被人啃过,已是无肉的空壳儿了。这老鼠不去问津于盘中的肥硕螃蟹,叼住空壳儿却如获至宝,一看就是个没见过世面的偷嘴吃的小老鼠。这小老鼠傻得好玩不好玩?反正是我看了又笑,笑了又看。

人言作画贵在画龙点睛。既是“点睛”,就不能任意撒网到处着力,而是寸铁杀人,直中要害。白石老人一眼看准了空壳螃蟹腿,轻轻一“点”,一击而中,立即谐趣盎然。这么说未免隔靴搔痒。试再脱下“靴”看,人言作画贵有童心童趣。有童心,物物无不可亲。有童趣,则无往而不趣。“趣画”始于“趣眼”,即使空壳螃蟹腿,亦能点铁成金。这似乎言之中的了。然而趣有雅俗之分、正邪之辨,又当何以解之?

且看画幅一隅,题有“八十七岁白石老人”,亦可启人以思,年事已高,已是历尽寒暑,勘破尘嚣,“自有心胸甲天下”(白石诗)。这八字道出的消息,使我们认识到唯老人之睿智与孩童之天真合二而一的眼睛方可一眼看中那空壳螃蟹腿,也唯独如此,笔墨才庶几技进于道。

至易,而实至难

画跋四字:“小鱼都来!”小儿声腔,破纸欲出。试问天下钓鱼人谁能道出这“民胞物与”纯真之语。沈周颐说得好:“若赤子之笑啼然,看似至易,而实至难者也。”

若问我这画里有什么,我说有钓竿和几条小鱼儿,似乎还有一位有趣的,和善的,孩子气十足的老人,不过是站在了画外头。

如果再仔细看,就会发现钓竿上没有钓钩。当年姜太公钓鱼。其钓竿用的是直钩,说是“愿者上钩”,不是阴谋,是阳谋,已是可笑了。钓竿上没有钓钩,岂不更可笑。“可笑”的背后往往含有着“意思”。就说姜太公的直钩儿,就颇使骆宾王猜疑。“将以钓川耶?将以钓国耶?”而这没有钓钩的钓竿,当也颇堪玩味。

且说钓鱼。一提起钓鱼,人们往往想到的是闲情逸致,消烦解闷。庄子更说“就菽泽,处闲旷,钓鱼闲处,无为而已矣”,上升到了形而上的精神层面。这是人的看法,鱼可不这么看,鱼的看法是充满杀机,大祸临头。人和鱼斗心眼儿的绝招靠的就是钓钩。鱼最怕的也是那个钓钩。好了,尽可放心,画上的钓竿没有钓钩,而且代替了钓钩的是鱼儿喜爱的吃物。看画看到这儿,想起了庄子的濠梁之辯,“子非鱼,安知鱼之乐?”“没有了钓钩,安知我不知鱼之乐。”于是再找补上一句,我在这画里还看到了人鱼相谐,其乐融融。

无趣之趣

瞧这《送学图》,一个是哄着逼着,一个是哭鼻抹泪。

上学好不好,看法大不同,刘备的把兄弟——红的红,黑的黑。

白石老人冷眼相觑,可这事儿一到了画上,就令人忍俊不禁了。比如我看这画儿,画上明明是两个人,看着看着成了一个人了。试想,谁没有打从孩子过过,谁又不是孩子的爹。画上的孩子的爹当年不也和这孩子一样哭鼻抹泪,画上的孩子再过多年不也和画上的爹一样哄着逼着孩子上学。这哪是画儿,是镜子,让人们从中照见了自己,自己笑自己。

尤其好笑的是那孩子的两只手,一只手搂着稀罕物儿——书本,一只手擦眼抹泪,八成是他还没弄明白正是那书本是他的灾星哩。白石老人的画笔总是既直白又含蓄,其实直白必须杂以含蓄,含蓄也必须杂以直白,因为没有直白的含蓄,令人费解。没有含蓄的直白,枯燥无味,换句话说,既一目了然,又玩味不尽。

白石老人作画取材,多是生活琐事,最是普通平常,可他总能于平常中见出不平常,有如白居易的诗,“用常得奇”。

《夜读图》碎语

每观赏《夜读图》,就会引起我的童年回忆:

虽然庚五(我小舅)爱牵牛,可外祖父一个劲地逼他念书。每天早晨,他总坐在堂屋的八仙桌旁,一边含着眼泪,一边“苟日新,日日新,又日新。康诰曰:作新民”。外祖父从来不让我念书,我可以自由自在地玩,看着小舅对我羡慕极了的眼光,我充满了优越感,真切地觉得:住姥姥家真好。可是小舅在“作新民”,我却没了玩伴。有时等急了,就冲着堂屋里喊:“姥爷,小舅念完了没有?”(《信马由缰》)

若说小孩喜欢读书,我不相信。我想齐白石也不信,否则,他就不画《夜读图》了。

小孩不喜欢读书,最喜欢玩。每观赏《夜读图》,又总会想起古人诗词。比如“闲看儿童捉柳花”(杨万里),比如“也傍桑阴学种瓜”(范成大),比如“稚子敲针作钓钩”(杜甫),比如“最喜小儿无赖,溪头卧剥莲蓬”(辛弃疾)……你看孩子们在诗词里多么精气神。可一到《夜读图》里就打起瞌睡来了。

提到瞌睡,想起“绘画语言”。怎样才能把抽象的“瞌睡”二字变为可视的绘画形象。“睡”字好画,画一个人闭着眼睛躺着就可以了。可“瞌睡”是不由自主地进入睡眠,这“不由自主”怎么画?《夜读图》里的孩子就碰上了这一问题。且看齐白石,他画的孩子趴伏在桌案上,一看就知是睡着了。然而这只是“睡”,而非瞌睡。还得想招儿,“砥砺琢磨非金也,而可以其金”,要想磨快金属的刀,必须用非金属的磨刀石。换言之,借他山之石以攻玉。“他山之石”,就是画在这个孩子身旁的书本、笔砚,尤其重要的是亮着的灯。有了这些物件,才能表明这既不是睡觉的地方,也不是睡觉的时候。偏偏在这儿睡着了,非“瞌睡”而何?!

其实,抽象的语言变为可视的绘画形象,其间就像隔着一层窗户纸,一捅就破,如不得法,可就费了劲了,信乎信乎?

读《搔背图》

捉鬼者与小鬼,本势如水火,忽而亲密无间了。究其缘由,说大不大,说小不小。说不大,小事一桩,背上瘙痒了。说不小,是苏东坡的话,忍痛易,忍痒难。

于是“哥俩好”了,看那钟馗陶陶然之状,想是搔到了痒处。却又未必尽然,絮絮叨叨,哼哼唧唧:“不在下偏搔下,不在上偏搔上。”

《搔背图》痒在钟馗的背上,搔在世人的心上,弄得世人始而笑,继而思,复而慨。真真个“张三吃了李四饱,撑得王五沿街跑”,钟馗小鬼,何其神哉!儿童之趣,老人之智,岂止《搔背图》,诸如《不倒翁》《发财图》《他日相呼》以及叼着空壳螃蟹腿的小老鼠的《灯趣图》……如谓齐白石的绘画为中国写意画之顶峰,上述画作当为顶峰之峰尖儿。

有理之事,未必有趣,有趣之事,定当有理。且再将《搔背图》对照《庄子》:

“东郭子问于庄子曰:‘所谓道,恶乎在?庄子曰:‘无所不在。东郭子曰:‘期而后可。庄子曰:‘在蝼蚁。曰:‘何其下邪?曰:‘在稊稗。曰:‘何其愈下邪?曰:‘在瓦甓。曰:‘何其愈甚邪?曰:‘在屎溺。”东郭子没再问下去,如若再问,当可代庄子答:“在脊背。”何以“道”脊背?且看陈老莲的老友周亮工的一段话:“有为爬痒廋语者:上些上些,下些下些,不是不是,正是正是。予闻之捧腹,因谓人曰,此言虽戏,实可喻道。”(《书影》)不闻《搔背图》中钟馗话语:“不在下偏搔下,不在上偏搔上,汝在皮毛外,焉能知我痛痒。”不自证怎得自悟,喻道之言也。

有趣有趣

酒、色、财、气,哪个字都不好对付。尤其“气”字,只要沾惹上它,不要说凡夫俗子,就是圣人也再难以温、良、恭、俭、让了。请看《论语》:

“孺悲欲见孔子,孔子辞以疾。将命者出户,取瑟而歌,使之闻之。”

孺悲登門欲见孔子,孔子不想见他(肯定有原因),命人传话,说有病不能接待。却又把瑟取出,鼓瑟而歌,故意让孺悲听见。你看孔圣人多逗,这一招,用老百姓的话说,学会不生气,再学气死人。

齐白石也有过不舒心的事,也受过气,也斗过气。他的招数,不是“取瑟而歌”,更干脆,拿起画笔直戳:“人骂我,我也骂人!”

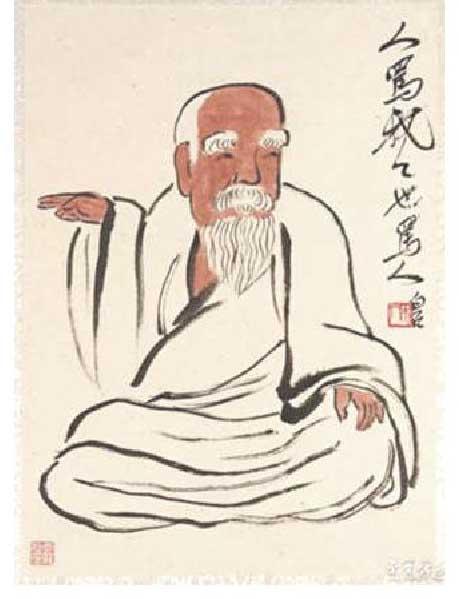

谁没挨过骂,谁又没骂过人。挨骂归挨骂,骂人归骂人。骂了,挨了,可从没见谁公开标榜:我也骂人。“骂”字,脏兮兮,谁愿意拿屎盆子往自己头上扣?现在不能不认真想想了,“人骂我,我也骂人”这句话对不对?不敢说对,也不敢说不对。如若说对,人会说这是在教唆骂人。如说不对,人家把唾沫都吐到脸上来了,难道逆来顺受?到底应该“人骂我,我不骂人”?抑或“人不骂我,我也骂人”?画上的那个老头儿执两用中,令人想起庄子那句话:“处乎材与不材之间。”

再看这老头儿,嘴里说着气话,脸上却毫无愠色,诙谐样儿令人绝倒。也许正是这诙谐样儿才显出了他的坦荡、率真,显出了他活得真真得大自在也。也许正是这“率真”,才使得他这个艺术形象生面别开,成为中国绘画史上的“矛盾的特殊性”的“这一个”,“前不见古人,后不见来者”。

前不久,郎绍君先生赠我一册其专著《齐白石研究》,从书中又见到了与之久违了的“人骂我,我也骂人”的那位老头儿。凡事有果就有因,沿河寻源,往事可稽,原来“人骂我,我也骂人”的缘起,始于门户之见的口水之争。且看原汁原味的“人骂我”:“乡巴佬”“粗野”“俗气熏人”“一钱不值”……咬牙之状如见,切齿之声可闻。再看原汁原味的“我也骂人”:“飞谗说尽全非我”“还家休听鹧鸪啼”。哇哈,是作诗哩。如谓之“骂”,是炒菜放错了作料——不对味儿。寄萍堂老人生起气来比孔圣人还逗。

“鲁一变,至于道”

郎绍君著《齐白石研究》之第121页有一画,为《菖蒲蟾蜍》。蟾蜍俗名癞蛤蟆。眼角一扫,正欲翻开去,忽地发现有一条小绳儿缚住癞蛤蟆的后腿拴在菖蒲上。就是这条绳儿逗我看了又看,笑了又笑。“哈哈,癞蛤蟆被拘留了”。将一幅平庸无奇的画儿变成有趣的画儿就这么容易,只要一条绳儿就够了。

画上有跋:“小园花色尽堪夸,今岁端阳节在家,却笑老夫无处躲,人皆寻我画蛤蟆。李复堂小册画本。壬子五月自喜在家,并书复堂题句。”李复堂即扬州八怪之李鱓。端午节民间有迎吉祥祛五毒习俗,因癞蛤蟆为五毒之一,所以“人皆寻我画蛤蟆”,要他画癞蛤蟆以示祛除五毒。齐白石在50岁时壬子年端午节仿李复堂画并录其诗。

画个癞蛤蟆,用小绳儿缚住它的后腿,这想法就令人莞尔。说句不敬的话,李鱓小时候定当顽皮,此时虽已“老夫”,“有虎负嵎”,岂能不再“冯妇”,拿这癞蛤蟆捉弄捉弄(反正它是五毒),虽“纸上画饼”,不亦聊以开心,自己挠痒自己笑,快何如之。又岂料,这么一画,满纸尽皆童稚之趣了。

人同此心,心同此理,心有灵犀一点通,齐白石把玩之,品味之,摹而仿之,重做一回孩子之。

“童趣”之魅力,画犹如此。

翻到《齐白石研究》第271页,又一幅画,是已91岁的齐白石画的了。从这画上仍依稀可以看到《菖蒲蟾蜍》的影儿,只是蟾蜍变作了青蛙,小绳儿变作了水草茎儿。这一变,正像《论语》上那句话:“齐一变,至于鲁,鲁一变,至于道。”

青蛙远比癞蛤蟆招人喜爱,活泼多姿,憨态可掬,小动物而兼有孩子气,在审美上稳操胜券,不待蓍龟而卜也。

倒霉的小青蛙,惊慌失措,奋力挣扎,三只同类爱莫能助徒然跃跃,一片骚动,搅乱满塘星斗。看来逆顺穷通拼搏扰攘不只人世间也。

而将小绳儿改画成水草,则是神来之笔。试以二画相较,癞蛤蟆被小绳儿缚住,固可见出儿童顽皮之趣,却无可隐恶作剧之迹。而水草随波漂浮,缚缠住青蛙纯系巧合,阴错阳差,无为之为,“童趣”一变而为“天趣”。

人谓齐白石衰年变法,“法”何所指?变在何处?如何去变?就此二画,可窥其一丝端倪否。

“似乎”妙哉

郎绍君著《齐白石研究》,书中有一幅齐白石画的童趣盎然的《棕榈小鸡》,其文字概述是:“一棵棕榈下,五只小鸡围住一只蝈蝈,小鸡似乎并不吃它,只是惊奇于它是谁,来自何方。蝈蝈伸直触须,挺着后腿,似要跳逃的样子。”读后,欣然拍案:“哇哈,‘所见略同,我亦‘英雄乎。”

文中用了“似乎”二字,“似乎”者,似是而非,似非而是,不定語也。看那“五只小鸡围住一只蝈蝈”,瞪大着眼睛,以人的生活经验来判断,不是“惊奇于它是谁”的好奇心又是什么;可是小鸡有人一样的脑子、人一样的好奇心么?只有天知道。似是而非,似非而是,于是只能“似乎”了。岂料正是这“似乎”,生发出了小鸡与蝈蝈之间的戏剧性。看到蝈蝈都要“惊奇”,定当是啥都不懂的孩子,恍兮惚兮,小鸡不也有了孩子气。而这带有孩子气的小鸡,比起不是小鸡的真的孩子更逗引人、更耐人玩味。何哉,“是雨亦无奇,如雨乃可乐”也。

齐白石曾说过“作画妙在似与不似之间”。画坛中人,人人皆知,未必人人能解。我就不敢言说“能解”。看了《棕榈小鸡》,有点开窍了,画中的五只小鸡让我们感到的“似乎”,不正是“似与不似”之妙?!

反常合道

读齐白石的画,最快意者莫过于一惊一乍:“嘿!竟然还可以这么画哩。”

比如《菊花草虫》,个头大小一模一样的两个蛐蛐紧紧并排在一起。谁敢这么画?我连想都没想过。因为画画儿的人都知道,画中的形象最忌讳重复,如是一个样儿,就成了《祝福》里的祥林嫂叨念阿毛了。

再看鸡雏,《玉米鸡雏》中的两只小鸡不也个头大小一模一样的紧紧平排在一起。齐老先生一而再之,情有独钟乎?

实际上蛐蛐或是小鸡曾否紧紧并排在一起过?谁也没有留过心。忽然从画上看到了,能不多瞅几眼,能不思忖思忖,作画最忌讳重复,在这儿反而逗人玩味,真真吊诡也。

画画儿干什么,依我说画画儿就是“玩”。是尽情尽性地“玩”,是充满了愿望与想象的“玩”。可以推想,齐老先生也是以“玩”的心态作画,比如他拿画笔引逗那蛐蛐那小鸡,靠近些,再靠近些,像一对亲密的小伙伴多么好,以此愿意之小生物,赤子之心也,而“紧紧并排在一起”不亦“亲密无间”乎。

发乎笔端者,虽不是真实的事(蛐蛐、小鸡不可能有孩子一样的心思),但一定是真情的事(“紧紧并排在一起”定当意味着“亲密”)。有悖于事理,变无情为有情,点铁而成金,其蛐蛐、小鸡乎。

作画有三要,直观感觉,悟对通神,表述。前两点略而不谈,只说“表述”。就《菊花草虫》《玉米鸡雏》来看,确切地表述出了画意恰恰是不忌生冷的无法执法。说句土话是歪打正着,说句文词是苏东坡赞柳宗元诗的一句话:反常合道。

“道”,恍兮恍兮,至玄至微,言人人殊。就形而下言之,不妨谓为人情世事之理。“反常”则是方循绳墨,忽越规矩。在某种特定情况下,“反常”往往更切中肯,更接近事物的本质。

趣眼童心

秋水长天,谁主沉浮,是这群鸬鹚(鱼鹰)占了半壁江山。兴浪翻波,追逐嬉戏,无忧无虑像孩子,好快活也。逗得看画人也好快活也。

画中有跋:“旧游所见,前甲辰,余游南昌、侍湘绮师,过樟树于舟中所见也。”是甲辰年旧写生稿。湘绮,即王闿运。写生,古人谓之“师造化”,是以我眼观彼物而描摹之。与“师古人”不同,重在直观感觉。

以我眼观物,必然带有“我”的色彩。心中有趣,则无往而不趣;心中有忧,则无往而不忧。而“彼物”则往往像镜子,你哭它也哭,你笑它也笑。比如鸬鹚的“好快活也”,实是画者眼中的“鸬鹚好快活也”,这也就是石涛说的“余与山川(鸬鹚也不例外)神遇而迹化也”。

这画儿的好玩,实得之于画中有我。

画儿的另一好玩处,是一个个鸬鹚都是黑影儿,似是率尔挥毫,实是别具匠心。试想,江水浩渺,能不多雾,舟行匆匆,雾中观物,能不模糊,鸬鹚能不只是影儿,能不只是画其影儿?

画成影儿,在中国画的画法中,的确是少见。齐白石作画,不囿于成法,不落方隅,总是能出新招儿,给人以意外,以陌生新奇之感,质以传真,吞吐有神。郑板桥论画说“画到生时是熟时”,此之谓乎。

信哉!熟能生巧,“生”也能生巧。

“背”上着笔

《随园诗话》有诗云:“倚床爱就肱边枕,揽镜贪看背后山。”背后山有何新奇处,卞之琳有诗:“你站在桥上看风景,看风景人在楼上看你。”这位《随园诗话》里的诗人则是:我正在看山景,同时也看正在看山景的我。

《随园诗话》又有《题背面美人图》:“美人背倚玉阑干,惆怅花容一见难。几度唤她她不转,痴心欲掉画图看。”画家趣人也,不画美人面孔,只画后背,果然吊人胃口,逗得诗人“痴心欲掉画图看。”

戏曲《活捉三郎》,阎婆惜也来了同样的一手。一出场,脸冲后,背向前,倒退了出来。可这个美人的后背,却黑白转色,大异其趣,鬼气森森,瘆煞人也。

为文也有赖于兹,朱自清写父亲,就是着笔于后背:“我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩,他肥胖的身子向左微倾,显出很努力的样子。这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。我赶紧拭干了泪,怕他看见,也怕别人看见。我再向外看时,他已抱了朱红的橘子往回走了。”已是经典名著,连标题都直书之为“背影”。

洋人也看出了“背”的丰富内涵的包孕性,德国女画家凯绥·珂勒惠支的版画中的被两个嗷嗷待哺的孩子绕膝牵扯的母亲,就只是一个后背。这颤抖著的背影,令人感同身受,同声一哭。

区区一后背,使人笑,使人哀,使人痴,使人惧,使人血脉偾张,不能自已。

齐白石也曾偶尔于背上着笔。不是人的背,是牛背。更确切地说,不是牛背,是牛屁股(反正是牛的后面)。之所以画牛屁股,实则是为的画牛尾巴。且细看这牛尾巴,呈S状,似乎是轻轻地愉快地在拂动着。正是这拂动,可想见出牛的悠闲。如牛会作诗,当曰:“伫立柳荫下,悠然对春风。”“夫风,起于青苹之末”,画中的田园诗意,其起于牛尾巴之梢乎。

会意何妨片语

——读《发财图》画跋

齐白石画《发财图》,图中一算盘,有跋,百数十字,皮里阳秋,耐人咀嚼。算盘何关“发财”,还要从算盘说起。

算盘,是计算工具,盘中有珠,以珠运算,又谓珠算,加减乘法,毫厘不爽。可这算盘又有点像庄子说的“圣人之道”,善人得之可助以成其善;恶人得之可助以济其恶。蹚浑水,落骂名,也就难免了。于是“小算盘”往往就成了耍心眼儿占便宜者的诨名。即使无关钱财,男女情爱之间出了故障也要它来背黑锅。《冯梦龙民歌集》中的女孩子有一段话:“结识私情像个算盘来,明白来往弗拨来个外人猜。姐道郎呀,我搭你上落指望直到九九八十一,罗知你除三归五就丢开。”算盘在人们心目中就是这么个德性。

且看画跋:

“丁卯五月之初,有客至,自言求余画发财图。余曰:‘发财门路太多,如何是好?曰:‘烦君姑妄言著。余曰:‘欲画赵元帅否?曰:‘非也。余又曰:‘欲画印玺衣冠之类耶?曰:‘非也。余又曰:‘刀枪绳索之类耶?曰:‘非也,算盘何如?余曰:‘善哉,欲人钱财而不施危险,乃仁具耳。余即一挥而就,并记之。时客去后,余再画此幅,藏之箧底。三百石印富翁又题原记。”

本来不敢令人恭维的算盘,忽焉成了“乃仁具耳”(这个“仁”字乃是儒家的最高道德准则),一百八十度的大转弯,很有点类似说相声“抖包袱”,能不令人茫然,又能不令人急于知其所以然。

打个比喻,该跋语的行文遣字,很有点近似西洋印象派绘画的涂色法。油画有两种涂色法,一是调和法,比如紫色,是将红色和蓝色糅合在一起。这样涂出的紫色,其色相是单一的、静态的。再是印象派的点彩法,将红色和蓝色相互间杂点在一起,近看仍是红色和蓝色,远观则成紫色了,这样的紫色是跳跃的、动态的。不同的涂色法,必然地会引起人们的不同感受。

刘熙载《文概》:“章法不难于续而难于断”,“‘注坡蓦涧,全仗缰辔在手。明断,正取暗续也”。为文的断、续之辨,不亦暗含了印象派绘画的涂色法。前面提到的那个“相声包袱”,八成也包孕于印象派绘画的涂色法和刘熙载所说的章法的断、续之辨中。

题跋中的“赵元帅”“印玺衣冠”“刀枪绳索”“算盘”,你是你,我是我,八竿子都打不着,正如颜色的红、蓝之别,章法之“断”。然而这或红或蓝又暗含紫色因素,而章法之断、续,实乃藕断丝连,在一定条件下,又可以转化。

“有客至,自言求余画发财图”,这句似乎无关紧要的话,恰如“缰辔在手”,任由驰骋。像印象派绘画涂色法,红、蓝两色相互撞击出了既不同于红色也不同于蓝色的新的色彩——紫色一样,那算盘忽焉别开生面——“乃仁具耳”了。

把算盘谓之为“乃仁具耳”,既荒唐而又确切。正唯如此,才令人忍俊不禁,才逗人思摸,而且还要依照着其所暗示的方向去思摸。我思摸的结果是想起了一个笑话:“一贫士,冬天穿夹衣。有人问:‘如此寒冷为何穿夹衣?贫士答:‘单衣更冷。”

据《齐白石年表》,此画作于65岁,即公历1927年,彼时战乱频仍,官府以绳索催捐税,兵匪以刀枪搜钱财,与之相比,算盘能不“仁具”乎。

“蛙声十里”入画图

我且提出一幅大家都熟悉的画,就是齐白石的《蛙声十里出山泉》。

这是清代诗人查初白(慎行)的一句诗,我特喜欢这句诗。十里蛙声,用“十里”修饰“蛙声”,多么有气势。一个“出”字用得太好了,使这蛙声更具有了旺盛的生命力。既状客观之景,又抒主观之情,情景交融。“稻花香里说丰年,听取蛙声一片”,好个丰饶的生机勃勃的田野景象!

诗是好诗,但是把这诗句画出来太难了。“十里”没法画,“蛙声”没法画。而这蛙声又是从远处的山泉里传送过来的,这流动着的声音尤其难画了。可是白石老人都画出来了。我曾思摸齐老先生当初对着这诗句,也未必不犯难。这“声音”看不见摸不着,可怎么画呀?一般人,百分之九十九的就会辍笔而叹:没法画,拜拜了。齐老先生的思路是,此路不通,那就拐个弯儿,不直冲着“声音”去,转而冲着发出那声音的物件去。于是就瞄上了青蛙。可是在这诗句的特定情况中,青蛙又不能直接出现,那就冲着青蛙的儿子蝌蚪去。这就是后来理论家给总结出的“视形类声”,借助人们的不同感官的相互暗示,由蝌蚪而蛙,由蛙而声了。那蛙声又是由远及近而来,这难题也给解决了。他画了一条正在流淌着的溪流,溪流中有几个顺流而下的小蝌蚪,蛙的声音也就随着小蝌蚪一起流淌了过来。这么难的问题,齐白石举重若轻,逸笔草草几下子给解决了。对这一切如若拿出个说道,说出个所以然,那就要理论的大块文章了。我不会写理论,说不出那么多话,我只说一句:在艺术上最美妙的审美经验,常常是由不同感官的相互暗示来完成的。

虽然查初白的诗在先,齐白石的画在后,画由诗出,却青出于蓝,这是说齐白石化抽象为具象时,从被动中变为主动,真正打通了由诗到画,异体同化的交通脉络。不但无损于诗情,更增添了笔墨之趣。能做到这一点要凭靠大智慧,智慧本身也能给人带来审美愉悦。

如果也来个贴标签,我认为《蛙声十里出山泉》倒应该算作“文人画”的样板。诗是“文人”写的,查初白是康熙朝进士。在有清一代诗坛中占一席之地。可按“出身论”看,齐白石是木匠,王闿运曾嘲笑他的诗是“薛蟠体”,似乎又不能算是“文人画”了。虽然如此,假如这幅画出现在苏轼那个时代,恐“诗中有画画中有诗”八个字不一定轮到王维了。为什么提到了“假如”,因为我想起了我心目中的中国美术史。

不怕人笑话。我今年83岁了,还从没认真读过一本中国美术史,仅有的一点知识是道听途说、东鳞西爪。

仅就接触过的有限的绘画资料,粗略地看出了中国绘画的三个阶段。远古时期,就出土的陶器看,其花纹式样类似现在的装饰图案,这时期的绘画仅是美化器皿、美化生活环境。后来如汉砖画像、敦煌壁画、吴道子、顾恺之等,无论民间的或是宫廷的,其绘画基本特征是描人和神(其实也是人)的状貌,是对现实生活的如实记录,虽然也杂有画者的主观成分,这时的绘画借用陆士衡的一句话来概括:存形莫善于画。绘画的最主要的功能是“存形”,即写实。

到了明、清直至现在,绘画有了根本性的改变,画家的自我意识愈来愈明显地渗透到画幅中来,画中有了“我”。如倪瓒所说,画画是“抒(我)胸中逸气”了。由于绘画观念的改变,作画的方法也不能不随之改变,似与不似,假中求真,无中生有,以及视形类声等等表达手段都应运而生了。意、理、情、趣这些纯主观的抽象物的大量融入,只能描具象事务的画笔则力有未逮,不能不借助于文笔,于是属于文学范畴的题跋,也参与到绘画中来,这种现象并不是某些“文人”随兴所至,即兴而为。而是人们对绘画功能的多方发掘与绘画本身的发展规律的结果。“文人”不过多有识见,能得风气之先罢了。于是后来的理论家将其归之为“文人画”。

依我说,何必非要加上个“文人画”的标签,说成是中国写意画,岂不更为省事?

读《齐白石日记》

浏览《齐白石日记》,如顾恺之吃甘蔗,从梢头起,吃着吃着——渐入佳境了。

“但见洋人来取,各持以鞭坐车上。清国人(中國人)车马及买卖小商让他车路稍慢,洋人以鞭乱施之。官员车马见洋人来,早则快让,庶不受打。大清门侧立清国人几数人,手持马棒,余问之,雨涛知为保护洋人者,马棒亦打清国人也。”

在画家眼里,什么都是“画面”。这段日记,就是三个画面。这三个画面就出现在当年的北京街头。第一个画面:洋人持鞭乱打让路稍慢的清国人。第二个画面:清国官员机灵麻利躲让得快,庶不受打。第三个画面:保护洋人的清国人,手持马棒亦打清国人也。

不必《清史稿》,只这三个画面,苟延残喘的大清帝国是个什么样儿就一目了然了。

“余尝谓人曰:‘余可识三百字,以二百字作诗,有一百字可识而不可解。”又诗云:“近来惟有诗堪笑,倒绷孩儿作老娘。”

这似是对自己诗作的调侃。《湘绮楼日记》载:“齐璜拜门,以文诗为贽,文尚成章,诗则似薛蟠体。”说这话的是王湘绮,亦即王 运,湖南宿儒,大学问家。大学问家说的话能有错么。又据传王老先生曾戏撰袁世凯总统府对联云:“民犹是也,国犹是也,何分南北;总而言之,统而言之,什么东西。”敢捋虎须,为大清遗老出了一口恶气。其实现在细想,也可作另种解读,比如说,他老先生是否觉察出了袁世凯已厌了总统想当皇帝的花花肠子,给他来个隔靴搔痒?他既能把“总统”将白说黑,难道就不能拿“薛蟠”寻人开心么。

看来白石老人似不全是调侃,倒是卓识。且看他的另一诗:“百家诸子人尝读,那见人人有别才,最喜你侬同此趣,能诗不在读书来。”他的“以二百字作诗”不正是“能诗不在读书来”么。

“青门经岁不常开,小院无人长绿苔。蝼蚁不知欺寂寞,也拖花瓣过墙来。”如无一双趣眼,怎得觑见无人小院的绿苔中竟有如此忙碌景象。

“青天任意发春风,吹白人头顷刻工。瓜土桑阴俱似旧,无人唤我作儿童。”借范成大诗之旧典,化为我用,翻作人生百年一瞬之慨,不亦推陈出新乎。

“小院无尘人迹静,一丛花傍碧泉井。鸡儿追逐却因何,只有斜阳蝴蝶影。”个中情趣,尤胜杨万里“闲看儿童捉柳花”也。

“逢人耻听说荆关,宗派夸能却汗颜。自有心胸甲天下,老夫看惯桂林山。”心中如无大丘壑,敢出如是盘空硬语乎。

观诗可知其画;观画可知其诗。

“画一鸟立于石上,题云:‘闲到十分人不识,山中惟有石头知。”此感慨是出之于鸟,还是发之于人,很明显,是借鸟嘴说人话。

“借鸟嘴说人话”,虽是大白话,却质以传真,比任何一句画论,都更能表达出齐白石之最。“画一鸟立于石上”的画,已无可稽考。且举一为人熟知的画例,白石老人曾画两只鸡雏,互争一条虫子,因利相争,固然丑恶,然而单只相争,不足以尽其丑。于是复加一跋语:“他日相呼。”只此四字,立使画面延伸开来,由目前的“相争”,延伸到以往的“相亲”“相呼”。这不是见利忘义?岂止鸡,“人之所以异于禽兽者几希”,这是画鸡,还是画人,谁能说得清。是理、是趣,谁能分得清。意中有意,味外有味,将花香鸟语达到如此境界,真可谓“前不见古人,后不见来者”了。

我们过去有个约定俗成的说法,齐白石的“衰年变法”似乎得力于学习吴昌硕的大写意笔法。不否认笔墨之于绘画的重要作用,但这终究是绘画创作中的“流”,而不是“源”。再好的笔墨也解决不了“借鸟嘴说人话”的根本问题。

“庚申正月十二日,题画(画一老翁送孩儿就学):‘处处有孩儿,朝朝正耍时。此翁真不是,独送汝从师。识字未为非,娘边去复归,须防两行泪,滴破汝红衣。”我见过这幅画,可能是自身亲历,舐犊情深,发乎毫端。由于来自生活,平淡中亦能生出趣来。画中的那个上学的孩子,一手擦眼抹泪,一手紧抱书本(又是件新玩物),傻小子,知乎知乎,这书本正是你的灾星哩。王朝闻先生有句话道得好,他说齐白石“看起来并不新奇的东西,一经他的描写,就把欣赏者诱入特殊的迷人的境界之中。”恰像白居易的诗,用常得奇。

“余亦以浓墨画不倒翁,并题记之。记云:‘余喜此翁虽有眼耳鼻身,却胸内皆空,既无争夺权利之心,又无意造作技能以愚人世,故清空之气上养其身,泥渣下重其体。上轻下重,虽摇动,是不可倒也。”

更有为人熟知的题不倒翁诗,如“秋扇摇摇两面白,官袍楚楚通身黑。笑君不肯打倒来,自信胸中无点墨。并附跋语:大儿人为巧物,语余:远游时携至长安,作模样,供诸小儿之需。不知此物天下无处不有也。”

又如“乌纱白扇俨然官,不倒原来泥半团。将汝忽然来打破,通身何处有心肝?”

一個泥团不倒翁,忽焉褒之若彼;忽焉贬之若此,“日近长安近”,皆言之成理。看来天下事,横看一个样儿,竖看又一个样儿。对于智者,无往而不通,欲通则变,善变则通,一举手,一投足,皆可学也。

“题画菊兼虫:‘少年乐事怕追寻,一刻秋光值万金。记得与人同看菊,一双蟋蟀出花阴。”我为这画写过一篇小文。它之所以吸引了我,缘于画中并排在一起的一双蟋蟀。这“并排在一起”使人联想起手牵手的孩子,我也曾猜想,这八成是白石老人的童年回忆,今读此诗,证之果然。齐老先生是以童眼画蟋蟀也。

“画有欲仿者,目之未见之物,不仿前人不得形似;目之见过之物,而欲学前人者,无乃大蠢耳。”无异于棒喝,似这蠢事我们谁没干过?

“画虫并记云:‘粗大笔墨之画,难得形似;纤细笔墨之画,难得神似。”切莫以单纯画技视之。