闽东畲族剪纸花种的应用式微与传承再生

2019-05-30贺瀚

贺瀚

(福建师范大学 美术学院,福州 350117)

闽东畲族服饰有图可证的历史始于清代,清乾隆十六年的《皇清职贡图》里有闽东罗源县的畲族男女画像,并配有满、汉说明文字,描述了他们的装束:“男椎髻,短衣,荷笠,携锄。妇挽髻,蒙以花布,间有戴小冠者,贯绿石,如数珠,垂两鬓间,围裙,著履,其服色多以青蓝布”①。从文字描述判断,当时闽东畲族女性的装束最具民族特色的部分是头饰,而衣着上未见如今用刺绣和织带形成的装饰特征。但是两百多年来,畲汉两族文化进一步交汇融合,反映在闽东畲族女性服装服饰上的适应性演变结果,就是闽东畲族女性的凤凰形态装扮,被人类学家称为“凤凰装”,描述为“头髻象征凤冠,衣领、衣边和袖口的花边,分别象征凤凰的颈项、腰和翅膀,围兜象征凤凰的腹部,还有身后两条绣花的飘带象征美丽的凤尾,各种颜色的绑腿和绣花鞋,则象征凤凰的脚爪”②。其中的表述,特别提到了服装、围裙和鞋的绣花,以及绣花作为畲族文化符号的重要象征意义。

再观察近年来闽东凤凰装的刺绣研究,多停留在装饰部位、纹饰形态和内容的描述,少见工艺制作的探讨,且对于刺绣的制作人群,似乎约定俗称地认定以男性为主流制作人群,大都由畲族专业裁缝师兼工,理由是裁缝的男性身份便于到畲民家里做工。但本文的写作目的,就是要打破这种约定俗成的遗漏,以剪纸花种为证据,从刺绣前的准备工序,看到历史上闽东凤凰装曾经广泛的制作人群,且以女性为主;并且以剪纸花种为参照,看到其中遗存的独特的民族文化内涵。

一、剪纸花种的应用调查

(一)剪纸花种的保存现状

闽东畲族剪纸花种是指在福建省东部地区,特别是罗源县及周边的畲族聚居地,畲族凤凰装制作环节使用的刺绣底样,提供基本的绣花样式与轮廓,有模件属性,便于大量复制,为当地畲族女性广泛制作、保存和使用,但如今多被静态收藏或展示,鲜见对其进行立体探讨与研究,对此工艺环节的忽视,造成在闽东畲族服饰历史叙事上的偏差错漏,以及对畲族服饰文化多样性参考的缺失。

闽东畲族剪纸花种得以保存与20世纪80年代以来中国剪纸研究热潮有关,与当时深入各畲族村落积极收集剪纸的爱好者有关。如罗源县的朱学舜老师,因为剪纸收藏还协助当地政府部门出版过《畲山剪纸》③一书,在他的各类型剪纸藏品中,畲族剪纸花种是最有特色的部分之一,主要从各村落畲族妇女的剪纸夹本里讨要而来,剪纸这种当时随手可以复制的、低廉的、普遍的东西,随手送人或随手丢弃都是常态。然而随着现代生活方式的悄然改变,如今畲族女性很少再有人碰触费时耗力的传统女红,主要在裁缝铺或市场上买来凤凰装穿戴,原本普遍可见的、并不为人所珍视的花种,在慢慢失去使用人群以后慢慢退出历史舞台。笔者曾经走访罗源县城区,及其辖属的霍口镇、松山镇等当地7个畲族村镇,特别寻访花种,只有个别畲族老妇人还有留存。

> 图1 罗源式凤凰装正面彩图,以及正面与背面简图,简图的色彩部分为主要刺绣部位,决定了剪纸花种的形态

田野调查期间,霍口镇湖福村的畲族妇女兰伙香演示了剪纸花种的复制过程,方法与汉族女性的绣花底样复制类似,用纸钉固定花种与纸张、用尖头小剪刀镂空剪剔、采用对称的样式以及折剪的方法以减少时间和精力成本、一次可剪几张花种以便保存、剪好的花种用浆糊平整地贴在黑底布面就可以动手刺绣了。这个流程也间接反映了畲汉民俗文化长期交融中,畲族女性习得了汉族的女红技艺。

(二)作为刺绣底样的剪纸花种

这里首先需要对闽东畲族服装服饰的分类有个交代,福建闽东地区是全国畲族人口最为集中的区域,但在布局上有“大分散、小聚居”的特点,加之地理阻隔等原因,最能体现闽东畲族民族特色的畲族女性的凤凰装,逐渐形成了区域差异,主要表现在头冠的银饰形态,服装的裁剪、刺绣装饰部位,以及服装色彩上的细节差异,有罗源式、福安式、霞浦式、福鼎式等不同类型,以服装款式所在最集中的县市命名。本文收集的剪纸花种主要分布在罗源县及其周边区域,对应罗源式凤凰装的刺绣,至于闽东其他类型的凤凰装,限于调查局限和文章篇幅,暂时不予讨论。

剪纸花种与刺绣是共生关系,受刺绣在罗源式凤凰装(图1)的特定部位作为点缀装饰的运用状况限定,剪纸花种的形态特征并不繁杂,主要有4类:长条状、直角扇形、头大尾小条状,以及一些特别小巧的花种。长条状的花种又被称为“衣领花”,尺寸一般为27cm×2.5cm,罗源式凤凰装的上衣领为交领搭合式,绕颈直立,与衣领花相应的长条状绣片装饰,就缝纫在衣领绕后颈外围,再搭配向下围铺展的织带花边,象征凤凰的颈肩。衣领花的花纹是中轴左右对称的,与所装饰的服装部位的对称性有关。

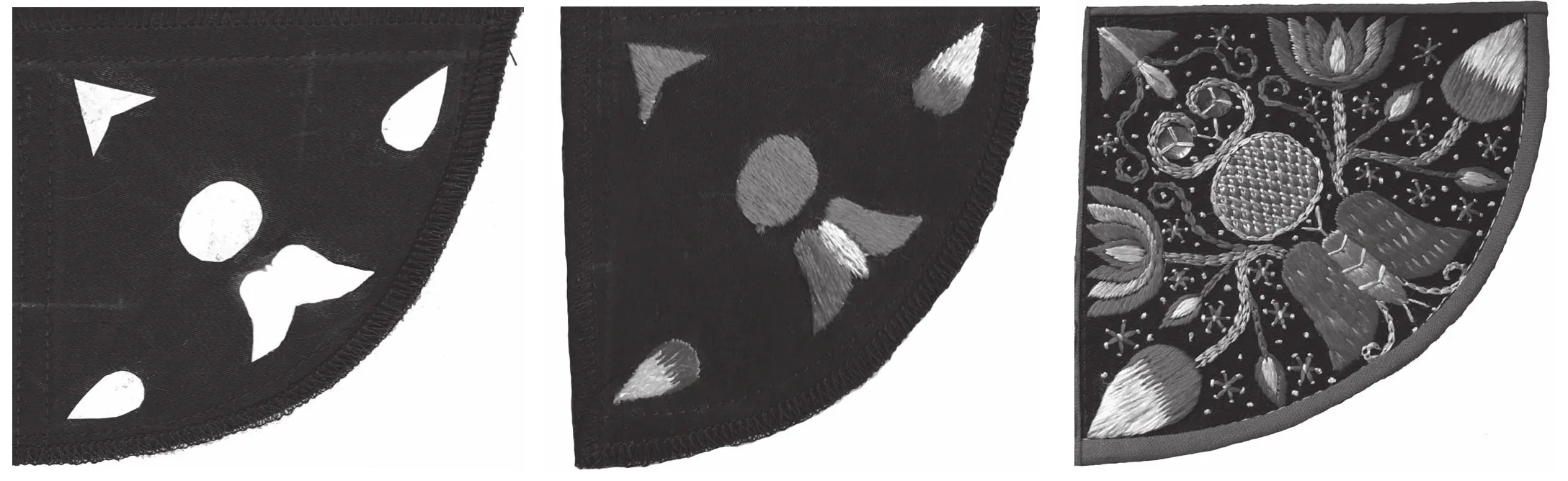

呈直角扇形状的花种是“围裙花”,直角扇形的半径一般约为7cm,其花纹在形态上依据直角和扇形曲面布局,相应的直角扇形绣片搭配环绕四周的织带花边,形成对称性的围裙装饰。呈头大尾小长条状的花种是“鞋花”,形态主要是适应当地畲族女性特有的单鼻虎牙鞋的两侧鞋面(图2),尺寸依据鞋的长短有差异,畲族女性常年下地干活,历来不缠足,从鞋花的尺寸可以得到实证。一些尺寸小巧的花种则主要作为“彩带花”使用,相应的绣片与织带花边平行缝纫在彩带(又称凤凰带)的尾端,达到醒目的效果以强化凤尾的象征意义。(图3)

罗源县霍口乡福湖村的畲族妇女兰淑香收藏有一件凤凰装嫁衣,其中面襟和袖口部位都增加了刺绣,说明“剪纸花种”的使用部位有所扩展,但这种情况不常见,如兰淑香的介绍描述,“这件衣服是霞浦县嫁到罗源来的一个大户人家的小姐的嫁衣,这种小姐的嫁衣是一般畲民老百姓家不能(攀)比的。”

(三)剪纸花种的当代应用与工艺式微

罗源县及周边地区制作时间最长、手艺最好的畲族服装服饰制作技艺传承人兰曲钗,部分保留了花种的应用,如兰曲钗的手工刺绣衣领花,绣花打版即先用纸张剪出纹样贴在布面上,再手工刺绣。由于对常年刺绣的衣领花样式太熟悉,他现在可以不用剪纸底样而直接用织机织出装饰轮廓再刺绣,在他看来这样更简便快捷。兰曲钗也保留有围裙花的手绣技艺,他最常使用两种剪纸底样,绣出来的纹样也是他的工艺专利,在本行业内别的裁缝不会去使用,常年加工这两种围裙花绣片,他对细节样式也是烂熟于胸,打版时所使用的剪纸底样退化成几个不同形状的点,在绣片上起到确定大致轮廓和定位的作用。比如其中一种围裙花的刺绣制作(图4),兰曲钗在黑底直角扇形布面上的五个位置贴了五张有对应关系的或圆或尖的小纸片,刺绣完毕后可分辨出这五张纸片分别为花瓣、蝴蝶和果实的轮廓及位置,虽然简化了相对复杂的剪纸工序,但减损了剪纸花种的文化象征性。

兰曲钗还保留了单鼻鞋的制作与刺绣,常使用有畲族祖先崇拜意味的“鱼龙图腾”鞋花,是他的裁缝父亲传下来的,由于当代畲女极少再穿布料制作的单鼻鞋,他的制鞋时间不多。至于彩带尾端的刺绣装饰,兰曲钗认为捆在身后的部分,没必要太费工,也为了降低制作成本,基本放弃刺绣装饰,也即不再使用彩带花。以上使用剪纸底样的工序算是当地凤凰装刺绣的精加工了,除此之外,兰曲钗也效仿周边其他缝纫师傅的办法,使用低廉机织的成品绣片,但市面上罗源式凤凰装的成品绣片样式有限,制作出来的成衣如流水线上加工成品,相对雷同,少个性和多样性区别。

历史车轮滚滚向前,闽东畲族服装服饰制作的专业化以及机械化,迫使剪纸花种不再被大量使用,逐渐退出历史舞台已是历史必然。虽然不知是谁最先剪出了花种,但花种经由当地畲族女性代代相传、相互分享,以及审美再创造,逐渐积累出丰富的样式和内容,可以补充历史上已经消失或损毁的畲族凤凰装的刺绣细节,作为文化资源,在如今提倡少数民族文艺复兴的年代也是值得留存并得到珍视的。

二、剪纸花种作为畲族的文化遗存

(一)畲族女性群体的表达方式

> 图2 鞋花花种及其应用,适应单鼻鞋两侧鞋面

> 图3 彩带花花种及其应用,强化象征凤尾视觉效果

历史上剪纸花种的使用赋予罗源式畲族服饰的特性之一就是广泛的群众基础,体现了创作主体——畲族女性的群体文化诉求,承载着她们曾经的生活细节。在农耕文化时代,与汉族“男耕女织”的分工方式不同,畲族历来是“男女皆力穑,夫妻同耕作”,畲女在生产劳动中扮演着重要角色,她们是否就无暇实践女红呢?花种的存在及其制作方式证明畲汉民俗交往引起畲族女性生活方式的变化,她们也学会了如汉族女性一般通过女红技艺表达自己,而且在其中投入了畲族文化特质。

比如畲族是没有文字但有符号的民族,畲族女性在剪纸花种里将畲族特有的表意符号与汉族吉祥图文结合搭配,形成丰富的思想表达。畲族妇女兰银翠保留有一条衣领花(图5),以表示天长地久的畲族表意符号“”④为主要装饰元素,搭配蝴蝶图案,并零星点缀上花卉,形成独特的装饰纹样。蝴蝶与花卉同时出现,在汉族吉祥纹饰里有蝶恋花之意,隐喻甜蜜的爱情和美满的婚姻,花种不但吸纳了这一美好的形式与寓意,而且加入本民族的表意符号进行巧妙搭配,形成了畲族特有的审美观念表达,有“甜蜜的爱情和美满的婚姻天长地久”之意。

(二)随时代演进的畲族文化样本

自从花种被逐渐废弃以来,罗源式凤凰装的刺绣细节越来越缺少变化,虽然如今的刺绣图案还是来自传统,但单一的制作模式,以及长期供应快餐式的市场需求,正迫使畲族服装刺绣越来越僵化雷同,不但文化信息量锐减,还缺少文化信息量的更新换代,缺乏畲族女性群体赋予的鲜活的生活体验。

这里还是以花种里大量出现的畲族表意符号为例,一般的,在畲族表意符号研究中,学界认为畲族彩带是主要载体,但在罗源县及其周边区域,这种来至远古的表达习惯和方式,还鲜明地呈现在衣领花里,畲族女性们以更便捷的剪纸的方式剪出各种畲族表意符号,在农耕时代,吸收并运用了大量汉族吉祥字符,如寿、双喜、盘长纹等形成刺绣底样,主要表达对生命的祝福;1949年以后,则把新中国社会生活中流行的汉字标语或口号剪到了花种里,如当地霍口镇福湖村畲族妇女雷金花保存的一条衣领花(图6),使用了畲族表意符号鱼纹“”,以及代表交流之意的双菱形纹“”,同时剪出“抓革命、促生产”,以及“忠”字,再满缀花瓣。这条衣领花作为生活的见证,具有深深的时代烙印,也是畲族女性在新时代、新生活里的观念重塑。按照花种的这种书写惯性特质,假设当下依然流行畲族女性亲自为自己的凤凰装刺绣,她们的花种又会剪出哪些新内容呢?

三、剪纸花种的保护性传承思考

(一)活态传承剪纸花种的价值判断

活态传承剪纸花种是指在剪纸花种生长发展的环境中保护和传承,而不仅仅是记录和“博物馆”式的保存展示。对于应用现状堪忧的花种来说,首先是考虑值不值得花大力气保护性传承的价值判断问题。从本文上述分析可见,剪纸花种是罗源式凤凰装制作过程中的重要环节,承载着畲族文化特有的精神价值和思维方式。如今,当地畲女们在节庆日和特殊场合仍然注重凤凰装的穿戴,但未将自己的情感和愿景剪在衣领花里、绣在凤凰装上,对一些有损服饰文化展示的细节并不觉知,比如常常将一条白色的假领子翻出来套在立领外面,不自觉地挡住了衣领绣花,即挡住了凤凰装的重要装饰细节和文化叙事功能。

(二)活态传承剪纸花种的途径思考

活态传承剪纸花种的急迫性是毋庸置疑的,那么如何将花种放回到它生长发展的环境中去保护和传承呢?当代畲族女性绝少人再固守于传统的生活方式和习惯,完全恢复花种的传统制作人群还有可能吗?对于还在坚持使用花种的罗源式畲族服饰制作传承人,就应当积极给予文化上的充分的重视和扶持,提供充裕的条件让他们有时间和精力提升本民族文化素养,深刻认识到花种的文化内涵和价值,提高传统花种的利用率,提升制作精品民族服装的意识,以及以花种为设计起点改良现代畲族服装的意识。

同时也需要扩大传承人群,有必要在各相关畲家村寨里通过教育系统、文博系统或数字媒体增强花种的展示和宣传,增加剪纸刺绣的体验活动,特别是提升青少年人群认知、学习、实践的意愿,培养他们对本民族传统工艺的兴趣,并且鼓励他们在深刻认知本民族文化的基础之上,扩展和丰富花种的表达内容与装饰手段,剪出真情实感,剪出现代生活,并提供条件让更多畲族女性参与民族服饰的制作,使用能表达自己心意和个性的花种纹饰。

再者,活态传承剪纸花种需要强化散居背景下的族群文化认同与坚守。加强对罗源县及周边区域历史、地理、经济、人文等综合环境相近的畲族文化生态圈的保护与建设。不盲目效仿其他畲族文化子系统,突出强调本区域文化特色,保护建设以剪纸花种为基础的罗源式凤凰装的多样性和丰富性,强化本区间文化生态特色,充分发掘剪纸花种的区域文化价值。

而且,剪纸花种在当下商品市场的生产性保护也需要提上日程,扩展剪纸花种的使用价值,吸引更多人才和智囊团将剪纸花种保留的文化记忆以符合当代审美要求的方式释放出来,有序进行与花种有关的商品开发和旅游衍生品开发等,在争取经济效益的同时,让花种携带的畲族文化基因更广为人知,真正成为现代社会生活中的民族文化资源。

> 图4 退化成小纸片的围裙花及其运用,起到确定大致轮廓和定位的作用

> 图5 由畲族表意符号“”、蝴蝶、花卉结合为独特纹饰的畲族衣领花花种及绣片

> 图6 由畲族表意符号“ ”、“”、汉字标语、花卉结合的畲族衣领花花种及绣片

结束语

本文对罗源式畲族剪纸花种的研究表明,闽东畲族凤凰装的刺绣制作曾经具有广泛的群众基础,罗源县及其周边区域的广大畲族女性在繁重的生产劳动之余,深受汉族妇女的女红技艺影响,剪出了富有畲族民族风貌和区域文化特色的花种,促使闽东凤凰装增添了细节上的个性和趣味,促进了服饰的丰富和多样,再现了更为鲜活生动的闽东畲族女性形象。需要引起警惕的是,花种的集体记忆正慢慢消失,人们对剪纸花种的认知与辨识能力正在减弱,一些畲族传统纹饰的释义正逐渐被遗忘,根植民众的民俗生态环境和民俗氛围不可避免地受到破坏。所以对剪纸花种的保护性活态传承需要提上日程,借活态传承剪纸花种将畲族文化基因的真谛剖析于当下,在当代畲族人的精神追求和行为习惯中产生有益价值。■

注释:

①福建省地方志编撰委员会.福建省志·民族志[M].厦门:鹭江出版社,2013.9:168.

②蒋炳钊.凤凰装 凤凰山 凤凰山祖坟[M].//畲族历史与文化.北京:中央民族大学出版社,1995:270-271.

③罗源县委宣传部.畲山剪纸[M].福州:福建美术出版社,2012.

④陈敬玉.浙闽地区畲族服饰比较研究[M].北京:中国社会科学出版社,2016.5:113-114.