一家道班郎

2019-05-30文/图

文/图

父辈们和哥哥们在路上抛洒的汗水和泪水,感动着、激励着我们这一代人,并让我们成为了公路人。我们一家一起见证着新疆公路变迁留下的印痕,像我们这样一代又一代的公路人用心书就了一部新疆公路发展史。

父亲已年近古稀,作为新疆昌吉公路管理局第一代养路工,在昌吉公路的变迁中,或浓或淡地留下了自己的印记,那透过层层茧道布满皱褶的手掌印证了昌吉公路沧桑岁月的路痕。

20世纪60年代,父亲作为江苏支边青年赴疆支援交通建设,他曾在308筑路队工作过,上过昆仑山,修过新藏公路。听母亲说,父亲一上山就是大半年,母亲作为家属留守在后方,一个人拉家带口过日子,大哥出生直至满月,都没见到父亲的面。

父亲在山上筑路养路日子的艰苦程度自不必说,当时根本谈不上什么筑路机具,只能用十字镐和铁铣,几十个人用绳拉着石磙子碾压路基,几乎全凭筑路工人的双手,遇山炸石遇沟填土,劳动强度可想而知。昆仑山高原缺氧环境,呼吸困难,吃的都是夹生饭,就这样父亲一住就是10年。

1970年,父亲所在的308筑路队工作的许多职工都患有多种高原疾病。当年他们从南疆昆仑山回来,成建制地调入北疆地区,分配到了新成立的石梯子养路段,从此便举家在硫磺沟中安顿下来,开始了漫长而艰苦的养路工生涯,过着沟里无村庄,百里无商店,常年无蔬菜,缺水又没电,四处没学校的艰难岁月。

新疆昌吉二十世纪七八十年代养路工秉持着吃苦耐劳、甘于奉献的“铺路石”精神。

笔者对父亲所在道班门口两侧院墙上的“养好公路、保障畅通”的宣传标语印象深刻。多年来,父亲身着蓝色、袖口处有两道黄杠的工作服出入道班,经常一身沥青、一身汗水,背着行军壶,肩扛十字镐、铁锹,坐着配备给道班拉运砂石料的第一代手扶拖拉机下班。父亲总说,能坐着拖拉机上下班这可是当时公路人最高的享受。那时的工作劳动强度特别大,而且还规定了劳动定额,挑土筛砂挣工分,当时工人们都说:“工分工分,工人命根”。难怪母亲不得不把不到1岁的二哥留在家里,绑在摇床里任眼泪哭干后睡着,把大哥背在身上上路干活挣工分,冬天还会带着孩子们一起帮父亲完成备砂任务。

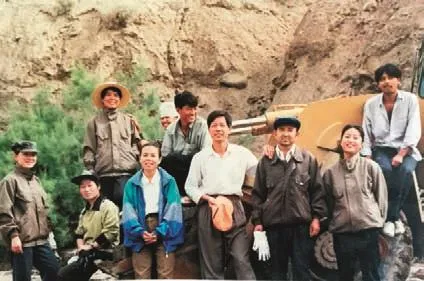

二十世纪七八十年代,大家都在说:“嫁人不嫁道班郎,一天到黑像鬼王”。可哥哥偏偏不信这个邪,子承父业毅然决然当了一个“道班郎”,那时哥哥才20岁,他接过父亲的铁锹,延续着父亲未完的“公路梦”。当时养路工的作业仍然是体力活,初参加工作的哥哥几乎每天都扛着铁锹、十字镐整修边坡、洒油补路,手上磨出了茧子,风吹日晒黑了脸庞,更磨砺了他吃苦耐劳,甘于奉献的精神。直至后来,哥哥转行学了土木工程,依然没有离开过公路,现从事公路养护技术工作,仍然为新疆交通发展做着自己的贡献。

70后的笔者,循着父亲、哥哥的足迹,也有幸成为了一名公路人,更有幸成为父亲、哥哥工作过的硫磺沟分局的一名职工,一家人都成了“道班郎”。在这里,硫磺沟公路人用“一砂一世界,汇聚大美天山路;一路一梦想,情铸路石家园梦”诠释着内涵丰富的“山丹默砂”文化品牌,这就是硫磺沟公路人的“铺路石”精神,体现着新一代公路人的思索和追求,体现着公路人对现代交通事业和现代交通文化的理解。

弹指一挥间,笔者在公路行业工作已近二十年,将以“锹、耙”为“笔”,以敬业为“墨”,书写公路、赞美公路、情结公路、关爱公路,用心书就属于新时代的路痕。