从计算到赋权:对抗性设计如何从知识构建行动①

2019-05-28北京信息科技大学工业设计系北京100192

张 黎(北京信息科技大学 工业设计系,北京100192)

引 言

21世纪以来,随着移动互联网不断夯实而逐渐成熟的技术现实,人们对设计实践及其产品如何借助计算现实促进公共话语越来越有兴趣。当代设计在普适计算的现实之下越来越具有新媒介的属性:互动性与数字性。然而需要意识到,每个时代的新媒介,其“新”并不新在技术,重点在于“新”媒介的出现导致了社会行动与互动方式的更新,建立起新的社群关系,以及人与人之间新的连接方式。[1]设计与艺术、工程与计算机科学、政治行动与消费者产品等,在当代社会实践中越来越多地被整合到了一起。

学科领域、技术手段、政治生活的整合,让赋权(Empowerment)的理想,清晰地呈现到当代设计的伦理价值当中。“赋权”最初作为心理学概念出现,后出现在社会学、政治学和传播学等领域。当下,普适计算及其具有的再现性、多变性与连通性等,使以技术赋权的思路具备了初步可能。“赋权”的要义,按照阿兰·图海纳(Alain Touraine)的行动社会学理论[2],在于还原并激活人的社会性潜能,从个体上升到主体,将市场扩展为社会,由主体接合为集体(主体联盟),以行动链接到一起,发挥出整体效能的同时从而建构出权力。作为生活方案的设计,如果能嫁接计算属性,便有可能将日常生活转变为生活政治的场所。按照吉登斯的观点,人类在后传统世界应该如何生活,以及如何应对集体性的挑战,本身便是当代政治生活的主题之一。[3]

20世纪60年代时,反抗官僚主义的主要方式是发起各种社会运动,如“新左派”以及冷战时期的各种反主流文化;今日,青年一代要让世界听到自己的声音、看到自己的态度,最有效的方式,莫过于利用各种新媒介,人与物一起建构出具有传播力的行动者网络。Facebook创始人扎克伯格提出,2018年,Facebook旨在探索区块链技术的应用,通过去中心化的方式实现赋权;如果说去中心化在线下世界无法立竿见影,那么线上世界的多中心化应该是可行性较高的替代方案。计算(computation/computing/computational)作为当代支配性的技术现实,去中心化的本质属性,使其意指出的赋权未来,尤其值得期待。

与艺术相比,当代设计最突出的优势在于,赋形于计算,结合日常生活,从而生成邀请性、互动性的媒介状态。将设计作为一种规范性努力,构思过程及其体验化的形式,包括人工物、系统、事件,都属于设计的范畴,同时只要它能塑造某种行动及其信念与路线,便都属于本文引介的“对抗性设计”(Adversarial Design)这一新的概念。因此值得指出的是,对抗性设计并不是某种新的设计类型,而是一种为我们理解、描述、分析一系列的人工物、系统、事件等提供的新的理论与知识框架。[4]它以计算作为媒介属性,通过揭示霸权及其构成方式、重新配置剩余物、通过连通性接合成集体等三种主要策略,在个体、关系以及集体等三个层面逐步赋权,以人、物与行动构成持续的争胜多元主义,从而促成从设计知识到大众行动的发生。对抗性设计作为一种体现争胜性的政治性设计,以设计作为触媒,去震荡既有的社会现实与政治生态,以期扰乱固化的内部结构并更新要素之间的陈旧关系,改变公众被动接受公共信息及其影响力的单向方式,从而引发人们对设计价值的重新思考。在计算作为技术的现实之下,对抗性设计更有助于形成新的社群关系,促进社会进步。

一、计算作为技术现实

计算是我们这个时代的元特征之一,正如那些耳熟能详的时代命名,“第四工业时代”“互联网时代”“智能时代”“后人类时代”“(后)数字时代”“(后)信息时代”“第二次机器革命”等,实际上或多或少都跟计算作为技术现实有关。1996年,《数字化生存》强调的比特思维以及数字化作为生存的提法,成为启发第一代互联网创业精英的宝典。卡尔·迪赛欧(Carl DiSalvo)在2012年出版《对抗性设计》(英文版)一书中指出,计算已成为当代所有人工物、系统、事件的媒介属性。[4]计算媒介突出的是设计技术层面的内涵,更加明确地指出了当代设计在呈现、使用以及传播等方面的特点。可以说,设计与未来的关系从本质上看,便是设计与计算的关系。

设计本身便是一种技术,不论是从广义的设计学还是从技术本身的定义来看,两者的关系千丝万缕。正如工业革命及其机器生产力的变革,直接导致了现代主义设计及其方法论的确立。今天,计算正在成为一种包罗万象的媒介,它的优势在于能够结合一切载体形式,例如声音、文字、语言、视频等。于是,当代设计的功能逻辑、实践形式、造型方式、视觉语式、加工方式、商业模式、传播机制等,都被计算所影响甚至决定。计算的定义很复杂,具体看来,大致包括算法、语言、协硬件、软件、平台及其产品等。[4]25计算决定了信息生产、信息消费以及信息传播的机制与结果。计算之物,也就是带有计算属性的当代设计,因为具有程序性、可视性、数字化、模块化、多变性、自动化以及连通性等新媒介特点,从而携带了感知与回应用户行为与周边环境的能力,也更接近拉图尔构建行动者网络当中的非人行动者(Actants)的潜能,其伦理与政治议题,成为技术哲学、设计批评以及政治理论等多个科学的热点。正如兰登·温纳(Langdon Winner,1980)讨论的人工物的政治性[5]、布鲁诺 ·拉图尔(Bruno Latour)的“暗物质”(1992)[6]、“以物为中心的民主”(2005)[7]、简尼·班尼特(Jane Bennett,2009)的“人类聚合物”(Assemblages)[8]、汉斯·阿特胡斯(Hans Achterhuis,1995)的“人工物的道德”与“物化的伦理学”[9]、皮特·保罗·维贝克 (Peter-Paul Verbeek,2005)的“道德物化”[10]等理论,很早就论及了设计物的伦理与政治潜能。在新时代,当计算属性与设计物性叠加之后,其赋权潜能尤其突出。

二、赋权作为未来

赋权(Empowerment)概念兴起于20世纪80年代的西方心理学研究领域。从个人层面来看,赋权指的是个人基于自身需求与目标,对外界环境及其资源等形成主动控制的过程,并实现自身增强的结果;从集体层面来看,赋权代表三个层次力量的互动与整合,包括个人、环境与集体。福西特(Fawcett,etc)等人以“情境-行动”模型从集体视角来解释赋权机制,并进一步指出,赋权是一个不断迭代和优化的过程,其结构主要包括以下几个部分,协作规划、集体行动、社区变革、能力建设、赋权结果及其适应、更新与制度化。[11]以此看来,赋权是否能够落实,是否能够对社会、政治、文化等分配不均的价值资源进行干预、调整与二次分配,关键在于是否能够形成由“点”(个体)及“面”(集体),以及由“面”构“体”(行动)的过程,以行动作为生产力。到了20世纪90年代,“赋权”概念成为各个学科的热词,其外延与内涵不断被扩展,英国学者罗兰斯总结出三种差异化的赋权概念,分别是个人赋权、关系赋权以及集体赋权,厘清了关于“赋权”一词的误解。[12]

综上所述,赋权不论是过程的展开还是结果的发生,在个体、关系和集体三个层面依次发生如下变化:基于个人主体意识的觉醒,加入集体,形成对话关系后获得身份认同,以行动参与到社会实践,实现权力关系的变革或权力资源的重新分配,显然,赋权是任何一种健康的政治生态都应该维持的可能性。本文认为,对抗性设计是实现从计算到赋权、从知识到行动的有效途径之一。但在介入这一问题之前,有必要先回应对于对抗性设计的三种主要疑惑,分别是“何谓对抗”“为什么要对抗”以及“如何对抗”等。

三、对抗性设计作为途径

(一)何谓对抗:有关政治的本质

本文论及的对抗性设计及其政治学概念,主要来自后马克思主义理论的创始人拉克劳(Ernesto Laclau)与墨菲(Chantal Mouffe)的激进民主(Radical Democracy)理论。按照墨菲的理解,只要出现“我们”这一集体认同的时候,则必然在逻辑与结果上形成了“他/她们(非我们)”另一群体。政治,与内在于社会关系中的对抗维度有关,与“我们VS他/她们”这一敌友关系的持续在场有关。敌友关系的对抗张力永远不会消失,政治也永远不会消失。要实现民主,便必须接纳并承认对抗及其不可根除性,民主的任务之一便是尽力去解除所有集体认同的身份建构中排斥倾向的危害性。[13]因为,只有保持对抗性的活态,敌对的排斥便无法真正的发生。对抗,因此也就成了成就民主的有效方式。

墨菲为了阐释清楚其激进民主的观点,比较了几种容易被混淆的概念,比如竞争(rivalry)与争胜(agonism)。后者最初是在动物学领域用来描述动物冲突性行为的术语,警示入侵者的初步行动,与誓死一搏不同,争胜行为带有象征性和策略性的特点,可进可退、有商有量,但随时可以进入真正战斗的临界状态。接着,又从自由主义政治理论家那里挪用了“竞争性多元主义”,并在《民主的悖论》中清晰阐明并重新界定为“争胜性多元主义”(Agonistic pluralism)。[14]墨菲认为,要实现民主便要允许处于争胜状态的冲突制度,要保持意见相左的双方处于“对手”(adversary)而不是“敌人”(enemy)的关系,敌人是非此即彼,对手之间则以冲突性共识作为基础。[15]无法缓解的紧张感,在拉克劳与墨菲看来,并非民主政治的障碍,而是构成对话、促成民主话语的重要源泉。

如果我们接受政治本性当中存在着不可消弭的对抗维度,而这种对抗性虽然无法被消灭,但存在被驯服的可能,那么就必须“正视第三种关系类型”,即争胜(Agonism)。[16]在这第三种关系当中,我们VS他/她们之间的关系,不是“你死我活”的敌对关系(敌人),而是“此消彼长”的争胜关系(对手)。因为“对抗永不消失”,民主政治的任务便是在于“把敌对(antagonism)转化为争胜”。

对抗性设计,即为断裂世界中日益狭窄的对话空间“挤”出并保留了表达异见与争胜性的合法渠道,只有保持这一渠道的通畅,在很大程度上才可以规避敌对冲突的出现。当然,对抗性设计并不是、实际上也无法消除对抗的在场,只是暂时“升华”(sublimate)了对抗,如同弗洛伊德从精神分析得出的结论一样,强大的攻击性是人类本能的天赋[17],也如致癌基因存在于每个人的身体一样,最好的结果是使其终生处于休眠状态。

(二)为什么要对抗:达成民主政治

“对抗是政治最纯粹的本质”“政治也是冲突和对抗的空间”。[16]20,Note.9有政治发生的地方,就有对抗,反之亦然。这种“有对抗即政治”的属性,即被墨菲定义为“政治性”(The Political)。[14]与汉娜·阿伦特等人将“政治性”作为“自由空间与公共协商”不同,墨菲把不可抹灭的对抗维度视为人类社会的构成性要素。自由与平等的不兼容导致的“冲突与纷争正是民主生活的基本现实”[18],也是民主政治可以实现的可能之一。换言之,要争胜才能民主,这便是拉克劳与墨菲所谓的“激进民主”的要义所在。换言之,在计算技术的现实之下,要更好地实现赋权,对抗性设计,比以取得共识为目标的参与式设计(Participatory Design)或协同设计(Co-Design)等会更有利于促进民主的获得。

在对抗性设计中,政治性表现在对所有既定的“理所当然”的境况、结构、状态发起挑战与质询。在设计对抗性地参与下,这些固化的境况、结构、状态,是否还有其他表征的可能?对抗性设计旨在促进、邀请、推动公众对于政治话语、公共空间、公民生活的参与程度与多样化表达。所以,共识或胜利都不是对抗性设计的目标;相反,维持争胜性才是对抗性设计的核心价值,因为争胜意味着民主正在发生。

“为了在政治上行动起来,人们必须能够融入一种能够给他们提供值得尊重的观念的集体认同。……正是因为这些认同帮助人们理解他们正在经历的东西以及给予他们的未来以希望的东西。”[16]25由此可见,行动的前提是集体认同,集体认同的前提则是情感的唤醒,这也是为何设计的政治性潜能,在新时代被寄予厚望的原因。不论何种类型的设计,在说服用户改变行为或进入行动之前,都必须以直观且动情的美学品质唤醒人们关于此事的兴趣或好奇,因此凡以行动为核心生产力的设计邀请,如思辨设计(Speculative Design)[19]一样,对抗性设计等这类新型实践的美学质感都相当地反主流,故意呈现出虚构的、一次性的、试验性的等先锋气质。唯有如此,才有可能在商业审美疲劳之外激活人们的感受力,敏锐地觉察到这类设计可能在讲述不一样的故事,注意力在此刻被聚集起来。

(三)如何对抗:从知识到行动

在很多社会学家看来,人类已经进入了第二现代性的发展阶段,学者的关注也从大政治领域转移到了小政治范畴。个体化(Individualization)社会与个人主义价值观的形成,贝克将它描述为“亚政治”(Sub-politics)[20]气候。自下而上的决策机制逐渐成为主流,第一现代性阶段的确定性工具理性模式被“新的含糊性”(New ambivalence)[21]所取代,“人为的不确定性”(Manufactured uncertainty)[22]成为社会常态;吉登斯也认为,“生活政治”(Life politics)取代了“解放政治”[23],在后传统世界应该如何生活的议题,成为政治活动的主题。然而,与贝克、吉登斯等阐释的“反身现代性(Reflective modernity)”理论不同,墨菲则坚持认为,无论在哪一种“后”社会形态,政治的边界也不会消失,这种边界性在于“我们VS他/她们”的身份认知差异及其附带的对抗维度;即使在极度个人主义的社会形态当中,集体认同的需求与价值依然坚挺。于是,个人化社会并不会导致对抗维度的消失,相反,它为实践争胜性提供了更多的潜在行动者。这也是在个体化社会的今日,对抗性设计能够得以实施的前提所在。

当前,政治生态出现了由下而上、由外而内的新型“生成政治”(Generative politics),促成了“去传统化(Detradtionalizing)”的社会新秩序,再加上无处不在的计算已成为当代社会的技术基质,设计作为数字化生活方案的实现媒介,在上述政治气氛中,成为行动者联盟形成不可忽视的关键枢纽。随着人类学意识的普及,设计话语权逐渐由专业设计师开放给用户;随着机器深度学习能力与人工智能技术的逐渐成熟,生成式设计(Generative design)方法进一步释放出创意与造型的可能性,参与式设计(Participatory design)、协同设计(Co-design)、开放设计(Open Design)成为设计方法论的主流。然而,如前所述,这些设计实践由于缺乏了争胜维度,并不属于本文讨论的对抗性设计。唯有具备了争胜性的生成式设计,才能促成一种“去中心”的设计行动者网络。对抗性设计的目的不是形成某种和谐的共识,而是以更加微妙、俏皮的方式制造出对话与博弈的可能。因为有对抗、有对话,一切事情也就保留了优化与进步的可能。

(四)对抗性设计的三种策略

1.揭示霸权:个体赋权

所有社会实践都具有霸权性质,所有的社会秩序也都是霸权关系的偶然性结果。[24]在《论政治的本性》里,墨菲进一步指出,“每一种秩序都是政治性的,并且它建立在排斥形式之上。总存在着另外一些被抑制、但又可能被重新激活的可能性。某种秩序赖以建立的、某种社会建构的意义赖以固定的接合实践,即霸权实践。”[16]18但霸权的偶然性与政治性常被其社会性所掩盖,逐渐被接受为理所当然,仿佛其是“自足的”(self-grounded)。[16]17对此,对抗性设计的首要任务便是将隐藏在“理所当然”的必然性之下的偶然性与构成性揭示出来,以供人们清晰地知晓社会秩序的霸权属性,并知晓个人在其中的能动性潜能,实现个体层面的赋权。

完成这一策略的设计类型多是信息设计(Information design),借助具有交互性、可视化表达的程序与软件,生产出各种视觉化图形,将隐藏在现象之下的那些深奥、晦涩的霸权以简单、直观的形式呈现出来,有助于人们更加清楚地了解这些现实,从而为实践政治行动提供认识论。换言之,以揭示霸权为己任的信息设计,通过程序化、转码以及网络储存平台等计算媒介属性,将复杂与实时变化的数据,以视觉化方式呈现出其结构与内在关系,暴露并记录社会影响力生成的策略与发生机制,从而促成行动发生。

拉克劳与墨菲两人从葛兰西的静态霸权出发,得出了变化的、灵活的、多向度的霸权关系,可视化界面的实时数据变化也更能凸显出霸权本身的动态性与偶然性,它将相关因素、行动、意图与对象整合到一起,在多重压力之下形成并不断朝各个方面释放着反向的压力。皮特·霍尔(Peter Hall)在2008年“批判的可视化”(Critical Visualization)一文中对于“可视化”的观点,在某种程度上,与拉克劳与墨菲两人关于霸权属性的界定有异曲同工之妙,可视化并不是一种既定的、已经完成的结果,而是“一种由数据组帧、收集、连接和排列有关的创造性过程……一种批判性的实践,审时度势、重新制定知识的领域,并以新的、可替代的形式进行实验”。[25]

“无影响”(Unfluence)便是一项以社交网络分析和可视化技术揭示机构、组织和个人之间相互影响力的对抗性设计。通过登录“无影响”项目的网站,用户可以设定州、年份、政府部门、捐款人群以及金额等参数,点击之后便可以生成一张图像,该图像直观地说明了政治候选人背后的社会关系网络:捐款人及其金额、与候选人的关系以及捐款与投票的历史记录,也会直接链接到候选人或机构。该项目涉及的所有数据、图像合成方式、最终视觉效果等,都由第三方网站提供。简单地说,图像由数据产生,呈现的具体方式则由数据本身以及用户的参数设定方式决定。设计师在其中只是确定了运算规则,而这一运算规则本身乃是现存的霸权模式,所以最终的视觉成品,并不是设计师的预设,而是用户参与之后,对于霸权结构的个性化揭示。

计算媒介对于大数据的记录和运算等信息加工能力,能够以实时且直观地方式呈现出政治霸权的独特表达,并通过交互性的设计,如网站、手机APP或动画等方式,邀请用户在观看霸权的构成方式之余,还能自行设定各种参数、行使选择权,或探索某种霸权的生成条件,或创建霸权差异化的表达方式,以定制化的方式揭示出霸权结构等。通过改变输入值,遵循现有霸权的运作机制(在计算层面即某种运算规则),就能即时观测到霸权结果、也即某种社会秩序的变化,从而更加清晰地理解,霸权实践的偶然性、构成性以及排他性。

2.剩余物再配置:关系赋权

“剩余物再配置”(Reconfiguring the remainder)的策略提法结合了露西·萨奇曼(Lucy Suchman)的“重新配置”(Reconfiguring)与政治理论家邦妮·霍尼格(Bonnie Honig)的“剩余物”(Remainder)等两种概念。在《人机重新配置:计划与情境行动》一书中,萨奇曼(2006)提出把“重新配置”作为反思计算系统设计以及人机交互的有效策略之一:批判式思考人与机器如何能在技术发展的实践过程中合理配置,以及在上述配置关系中,人与机器将会各自实现怎样的差异化特点。[26]霍尼格则使用“剩余物”这一术语的本意是指涉那些被主流政治排除的对象,比如那些被主流制度、政策、法规以及理论忽略或遗漏的人、实践以及话语。具体而言,“剩余物”指的是弱势的、边缘的、不被主流价值观所接纳的他者。重新配置是为了促使人们重新反思配置的所谓标准,不论是技术的还是社会的,是否存在偏见与刻板印象。通过突出强调那些被普通配置标准而遗漏的部分——“剩余物”,得到出人意料的结论或结果。因此,“重新配置剩余物”便成为一种典型的争胜策略,将被人为排除在外的对象重新纳入到系统,并故意使之成为最明显的构成部分,并凸显其特征,从而引导人们反思旧有体系的偏颇,并致力于构建出新的社会关系与秩序。比如在人与机器人的关系当中,人总是理所当然地被当作优势主体,机器人则是提供服务的被动客体,在应用“重新配置剩余物”的政治策略当中,以陪伴为核心目的的社交机器人成为对抗性设计的主要载体。

针对社交机器人而言,它的“剩余物”是什么?回答这个问题宜采用反向思考法,我们对于机器人的刻板印象包括:机器人必须非常安全!机器人一定要非常智能!机器人要像人一样!机器人应该非常理性!机器人应该是标准化设计!然而,在设计师“重新配置剩余物”之后,出现了偶尔会故意出错的机器人,人要先安抚它,它才会陪人玩或继续提供服务;它也会误解人的指令、让人不得不参与其中,让人与其一起完成任务的机器人;也出现了长得“似人非人”因此显得诡异;还有脾气暴躁、经常出现焦虑的机器人;会用带着口音的方言与人吵架的机器人等。由于重新配置了人机关系的剩余物,因此这些机器人会给人带来不确定性与 “烦恼”,但也正是这些“烦恼”,让用户有机会体验到更为真实的陪伴与社交关系。

社交机器人的对抗性与政治性,主要体现在人如何与自己造出的智能未来相处。事情总可能会出现意外,这既是墨菲对霸权偶然性实质的解读,也是人们对未来机器人合理的期许之一。在计算现实与赋权理想合二为一的未来世界中,接纳非理性、拥抱不确定性,是对人机关系的重新认识,也有利于建构出更有弹性的人机相处模式。

图2 Kelly Dobson 设计的奥姆(OMO)机器人,2007年(草图与产品),http://www.artistsincontextprospectus.org/2013/07/22/kelly-dobson-2/

3.接合为集体:集体赋权

如前所述,“整个世界都遍布了计算化的生产力”。通过计算部件,将对象物与更大的互联网或其他系统联系起来,使其获得接收、处理、分享以及操作数据的能力,普适计算使得分散的个体接合为集体,从而具备了行动的可能与政治的潜能。

正如普适计算的先驱人物马可·维瑟(Mark Weiser)1991年在其经典论文“21世纪的计算机”中所说,“最深刻的技术是那些隐匿自身的技术。它们将自身融入到日常生活之中,直到难以从中被区分出来。”[27]普适计算并不意味着计算的消失,相反,它指的是计算属性变得越来越智能,计算本身已经成为当代设计必备的媒介属性之一。人们体验计算的方式,不再局限于键盘、鼠标以及屏幕等传统的计算机媒介,而是向日常生活弥散开,与日常实现无缝连接,比如桌子、椅子、相框、咖啡杯、茶壶、背包、衣服以及首饰等。也因此,诸如“环绕智能”和“万物互联”等概念也使人们对于智能、计算、交互的想象,超越了具体的物,成为一种四处分布、无所不在的存在。

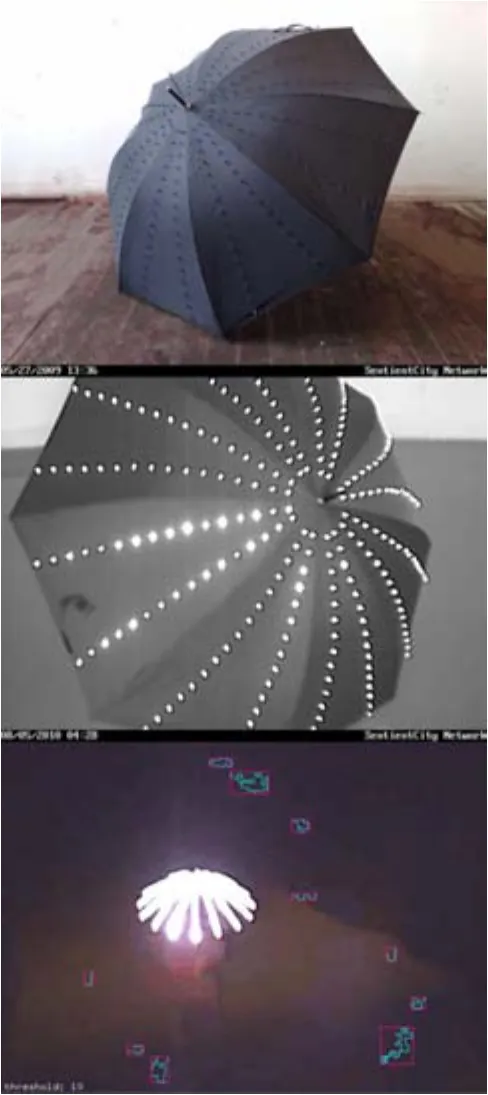

当然,智能硬件还并不是体现了“接合为新的集体”这一政治策略的对抗性设计。物具备计算性或智能属性只是第一步,更关键的是形成连通性(Connectedness),普适计算将单一对象与系统连接在一起,集聚起更大的行动潜能。连通性的前提是共享数据,其结果是生成集体性(Collectiveness)。比如一把雨伞,如果首先可以通过与气象监测站、雷达和卫星等网络系统的连通获得数据收集,并将天气预测结果以某种形式(如伞柄上发光或振动或LED字幕显示)反馈给用户,此时这把雨伞便成为一款智能产品;当用户打伞出门,发现某处道路积水已经严重到影响行人安全,他/她可以将实时的真实数据通过雨伞及其连接的智能手机,共享给其他雨伞的用户,甚至反馈到气象部门。至此,才算是实现了迪赛欧所谓的“接合装置”(Devices of articulation)。使用“接合装置”(也就是普适计算的产品)的用户,也就因此被“接合为集体”。更重要的是,如果这把雨伞除了搜集和共享天气信息之外,还能作为屏蔽公共空间违法监控的工具,并将无良的监控信息共享给“接合集体”和政府有关部门,那么这把伞才开始成为具有争胜性的对抗性设计产品。

图3 “隐身雨伞”(CCDMe Not Umbrella,2009),http://survival.sentientcity.net/umbrella.html

广义上来看,互联网与社交网络平台也发挥了“接合”的作用。亚文化研究的当家人物迪克·赫布迪奇(Dick Hebdige,1979)也曾使用“接合”的概念描述亚文化的形成方式,以不分彼此以及跨越阶级的方式混合各种风格、态度与价值观等。[28]基于“接合”概念,只需看一眼目前全球的社交网络生态便能理解,各种亚文化是如何接合而成,并发挥出参政议政、建构民主生活的政治势能。

“接合”一词也是葛兰西权力理论当中霸权理论的延续,把分离的东西通过接合装置形成整体,以某种意识形态要素去占据主导权就是一种“接合”,并通过有效的语言让外在因素变身为无法被区分的内在因素。从这里来看,“接合”一词,既具有物理与工程层面的实际所指,将不同硬件通过计算部件接合起来;同时也具有政治与文化层面的隐喻,将分散于四周的不同个体接合为集体。对拉图尔来说,“集体”是理解其行动者网络理论(ANT)的关键概念,因为它能更好地描述事物到底如何被制造出的机制——并不只是人类的参与,而是通过行动者(Actors)和非人行动者(Actants)之间的网络(相互作用)而形成的。换言之,集体的形成依赖于某种接合,因为接合,集体也完成了后续行动的动力储备。从赋权的角度来看,构成行动力、促成实践行动的发生,是集体赋权最重要的标志性结果。对抗性设计,通过装置的连通性接合成的集体,以共同的问题意识构筑行动方案,便能有效地导向集体赋权的结果。

结 语

对抗性设计实现赋权的认识论前提在于,赋权无法通过协商、对话等求“同”的方式实现,而需要通过争胜才能实现,其政治性体现在提供持续在场的争胜机会,为对手各方进行交锋提供合法的渠道,在交锋的过程中保持多元主义争胜的活态,允许敌对性斗争(Anatagonistic struggle)以争胜冲突(Agonistic confrontation)的形式展开。通过争胜性的设计及其参与方式,让异议和异见总有合法有效的通道被抒发并被听见,才是实现民主政治的有效途径之一。以异求和,建立某种冲突性的共识,经过实践的检验之后,再次进行争胜性参与,建立出新的社会秩序,再检验再迭代,以此类推。民主政治的实现,无法做到一劳永逸,因为对抗的维度是政治的本质,正所谓“无对抗不政治”。

对抗性设计并不旨在制造断崖式的社会变革,而是以生活政治的方式,邀请用户从消费者转型为到具有公民意识的用户,依照设计师“计算-赋权”的策略和从知识到行动的路线,参与到微观政治当中,以信息设计的方式揭示出霸权的偶然性、构成性与排他性,以改变输入变量、运算规则,从而重新配置剩余物,借助接合装置的连通性,接合为主体联盟的集体行动者网络。在对抗性设计的方法论当中,计算的部分由设计师负责,确定与政治相关的输入变量、对其结构进行可视化,最后的输出结果,则由用户的参与方式与程度来决定。由此以来,以争胜性为本的对抗性设计,在计算作为技术现实的基础上,有望促成赋权行动的实现。