从“体育哲学中的身体”到“体育中的身体”

——对体育哲学身体研究范式的现象学批判与重建

2019-05-27程一帆

高 强,程一帆

(华东师范大学 体育与健康学院,上海200241)

1 “体育哲学中的身体”与“体育中的身体”:从间离关系到现象学的批判与重建

体育哲学虽是较为新近的部门哲学,其理论却并非不精妙,诸多哲学理论已被积极地纳入到体育哲学学者的工具库,然而体育哲学却一直与哲学的其他部门哲学格格不入。如历史哲学以历史研究为研究对象,发现蕴于历史研究中的人类思维规律。历史哲学的论断能促进历史研究的发展,进而推进历史学的分支学科、交叉学科的生成,反之历史研究的推进能促发更为深刻的历史哲学沉思。历史哲学思辨与历史研究相辅而成,互为促动的关系却在体育哲学与体育实践中归于无效。寻找不同于传统部门哲学的研究范式正是体育哲学实现学科突破的重要阶段。身体研究成为体育哲学当前发展的重要阵地,对于体育哲学身体研究的突破正是体育哲学研究范式改进的关键。

1.1 “体育哲学中的身体”与“体育中的身体”的间离关系

无论当代电子竞技、棋牌等头脑类竞技活动如何冲击传统体育的定义边界,身体一直驻于体育之中,形成了我们寻常可见的“体育中的身体”。与之相对应,无论如何定义体育概念,身体亦一直居于体育哲学思考、概念的定义之中,形成了存在于体育哲学学者笔下的“体育哲学中的身体”。前者是一具鲜活的、充满活力的身体,可以被运动生理学等体育学相关学科进行分析,但却不会采纳体育哲学身体研究的种种论断;后者是一套抽象的概念体系,具有演绎与批判意义,虽极少着眼于前者的研究成果而更关注身体哲学中的抽象论述,却不乏对现代体育、兴奋剂等身体行为进行反思批判。可见,两种身体间既不似历史哲学与历史学之间的关系一般一体同流,又不断然相异,两者之间存在着若即若离的空间,形成了类似于观众与演员表演间的间离关系。没有演员的表演固然无法引发观众的思考,演员在表演时却是尽力排除观众的影响,然而观众的反应却能促进演员表演的变化,基始于间离关系的思考是打开两种身体隔阂困局的钥匙所在。

间离关系,源于现代戏剧学理论,由德国戏剧家布莱希特(1990)191提出,区别于“亚里士多德式”的共鸣关系。在“亚里士多德式”的共鸣关系下,演员“尽可能地引导他的观众接近被表现的事件和被表现的人物,为了达到这个目的,演员让观众与自己的感情融合为一,并用尽一切力量将他本人尽量无保留地变成另外一个人,即他所演的剧中人物”(布莱希特,1990)195。而间离关系则反其道而行之,“它防止观众在感情上完全忘我的和舞台表演的事件融合为一,并十分出色的创造出两者之间的距离”(布莱希特,1990)194,其本质上是一种“对事物处理描绘为陌生的”(布莱希特,1990)217,形成一种“陌生化”处理。布莱希特列举了中国京剧的脸谱与靠旗、达达主义的绘画来说明陌生化并不是直接演绎戏剧中的情节形成观众共鸣,而是通过符号化、象征化拉开观众与舞台表演(布莱希特,1990)191-192。“它把观众的兴趣集中到所表演的人物和事件上,使他们变得有趣”,“为了发现规律”,“这种陌生化的效果的目的,在于赋予观众以探讨、批判的态度来对待所表演的艺术”(布莱希特,1990)208。类比下,传统部门哲学与相关学科间存在的是一种“亚里士多德式”的共鸣关系。无论是历史哲学、科学哲学,它们的研究对象均是针对“人对历史”“人对科学”的思考成果。历史哲学的概念体系与历史学的概念体系,科学哲学与科学发展、发现规律多是互通的,前者往往是对后者的归纳与总结。而体育哲学与体育之间则是更适合一种间离关系,直接体现在体育哲学身体研究中的“体育哲学中的身体”与“体育中的身体”这对概念。间离关系下,这对概念首先是分离的,“体育哲学中的身体”是一套抽象的概念体系,“体育中的身体”是一具肉身,然而,间离关系又承认两者是关联的。“体育哲学中的身体”使用了哲学语言对“体育中的身体”进行陌生化、符号化、象征化。黑格尔明言:“有一种最习以为常的自欺欺人的事情,就是在认识的时候先假定某种东西是已经熟知了的,因而就这样不去管它了。这样的知识,不知道它是怎么来的,因而无论怎样说来说去,都不能离开原地而前进一步”(黑格尔,2013)70。若无陌生化的过程,虽然参与体育的人运用身体进行体育行为,当然对“体育中的身体”是极熟知的,但反思是不会自然形成的,运动中的人们处于一种无知的状态。“体育哲学中的身体”就是打破人们对身体的“熟知”,进而探讨“体育中的身体”的内在规律,形成反思与批判。如果间离关系对两种身体的诠释止步于既分离又联系,模棱两可的话语无益于体育哲学身体研究的推进,只有当它进一步在学科层面上展开诠释,才形成了深层次的方法导向意义。

1.2 两种身体间的间离关系与现象学范式

通过解释两种身体间的间离关系,不难看出体育哲学身体研究从表面上看是分析两种身体间的间离关系,而深层次看却是连接了体育哲学的思考与体育学其他学科之间的桥梁。间离关系并不是僵化的,观众与演员之间存在着间离式的互动,这也意味着体育哲学与体育学其他相关学科不能各自为战,支持“体育哲学中的身体”哲学理论须得与支持“体育中身体”的体育学其他学科形成特殊的间离式流动性关系。这种流动性的间离关系在很大程度上是一种体育哲学身体研究的范式,现象学的理论与方式即是一种形成范式讨论的思想工具。

作为一种哲学理论,无论从其诞生之初还是在当代的应用性发展中,现象学都与经验科学有着极其密切的关系。现象学理论指向于个人的主体性经验,它更关注个人在特定环境下的特殊经验(Mcnamee et al.,2015)187-188,而体育正是一种人类身体活动的一种特定环境,无疑会形成特殊的身体经验。将现象学理论与方法作为研究范式则能架起“体育哲学中的身体”与“体育中的身体”之间的桥梁,呈现两种身体间的间离关系。

首先现象学范式是批判的,梅洛·庞蒂对现象学界定时已现此端倪。他描述了现象学的任务特征——“它也是这样一种哲学:在他看来,在进行反省之前,世界作为一种不可剥夺的呈现始终‘已经存在’,所有的反省努力都在于重新找回这种与世界自然的联系,以便最后给予世界一个哲学地位”,“它试图直接描述我们的体验之所是,不考虑体验的心理起源,不考虑学者、历史学家和社会学家可能给出的关于体验的因果解释”(莫里斯·梅洛·庞蒂,2005)1。海德格尔更是直言现象学方法便是“面向事情本身”,现象学“不因此把自己归入某种‘立场’或某种‘流派’”,“它不是从关乎实事的方面来描述哲学研究的对象是‘什么’,而描述哲学研究‘如何’”,“反对一切漂浮无据的虚构与偶发之见,反对采纳不过貌似经过证明的概念,反对任何伪问题”(海德格尔,2016)40。两位现象学专家为现象学理论赋予了深刻的批判色彩,从而突破了由“体育哲学中的身体”的抽象性而带来的概念壁垒,为体育哲学身体研究范式带来了开放特性。

同时,现象学范式又是实践的,海德格尔在解释“此在”(即人的存在)的层面上阐明了现象学“面向事情本身”的原则性方法:“毋宁说,我们所选择那样一种通达此在和解释此在的方式必须使这种存在着能够在其本身从其本身显示出来。也就是说,这类方式应当像此在首先和通常所是的那样显示着这个存在着,应当在此在的平均日常状态中显示这个存在者”。暂抛开海德格尔对“存在者”与“存在”之间的晦涩界定,从海德格尔的阐释看,作为范式的现象学方法不可缺失实践维度,“在其本身从其本身”“首先与通常所是”“平均日常状态”的提法都要求现象学方法需要在真实的场景下进行实践还原,从而形成了现象学方法的还原特征,这就为居于体育实践场的“体育中的身体”找到了哲学话语权。

现象学批判与实践还原特征并不断裂,而是思想精进的一个过程,现象学批判是形成现象学还原的基础。从批判到实践还原的过程同时也是体育哲学身体研究范式逐渐成形的过程。在现象学批判阶段,揭示在体育哲学身体研究中种种先入的哲学抽象概念之见;在现象学重建阶段,“体育哲学的身体”与“体育中的身体”真正形成了流动性的间离关系,从而使身体哲学理论与体育学其他学科的研究之间的双向互动关系便得以实现(Mechikoff et al.,2002)45-46。

2 基于“体育哲学中的身体”的体育哲学身体研究范式:对两种形而上学范式的现象学批判

基于“体育哲学的身体”的体育哲学身体研究大多秉承从抽象概念系统出发形成理论体系的形而上学研究范式。这是体育与哲学从初始的无所适从到积极反思的一个必经过程,可以认为是一种思想扬弃的过程。形而上学范式具有两个阶段,从简单、直接借用抽象哲学身体概念的概念化范式阶段到将身体概念落实于社会学领域的社会学化范式阶段,它们的前后相继过程正是扬弃过程的发展经历。现象学批判正是随着扬弃过程的逐层展开而形成的范式革命。

2.1 概念化的体育哲学身体研究范式:“西西弗斯困境”与存在主义的现象学批判

概念化是人类认识与描述世界的必经阶段,它具有无穷倒推的特征。正如梅洛·庞蒂(2005)47所言“只要人们力图构造这个世界、生命、知觉、精神的形象,而不是把我们关于它们的体验理解为近在咫尺的源头,理解为我们的认识对其对象的最后要求,那么物理学家的原子就比这个世界的历史和性质的形象更实在,物理-化学过程就比有机体的形态更实在,经验主义的心理原子就比被感知的现象更实在……”。由此发现,概念化范式会一步步追求更为精细的概念体系。概念化研究范式对体育哲学的影响较早也较为直接,从20世纪80年代到21世纪初的体育哲学讨论中渗透了概念化踪迹,如 Hyland,Mrgan与 Meier等人对体育的概念问题、体育中的身心关系、体育的游戏本质等方面的讨论中都充分体现了概念化范式。体育是什么?该问题贯彻了概念化范式的主要讨论内容。源于康德的“物自体”理论与早期维特根斯坦的逻辑哲学论思想成为当时体育哲学讨论的主要理论来源(Mcnamee et al.,2015)274。概念化体育哲学研究虽然起源于“体育是什么”的概念问题,而所形成的研究范式却是导致学者探求现象背后的抽象原因。由于形而上学理论中浸润着较深重的身心二分观念,所以,与其说在争论体育是什么,不如说是在争论什么身体行为可以被认作为体育。而在此时,教育学理论,尤其是当时的体育教育学论战的焦点在于体育究竟是“对身体的教育”还是“通过身体的教育”,前者偏重了身体维度,后者则偏重心灵维度(Mechikoff et al.,2002)45-46。这就明显体现了身心二分的形而上学观念,也形成了体育哲学身体研究的讨论特色。概念化范式往往直接引入身体哲学对身体的概念分析与逻辑延展,并以定义的方式将体育与抽象的身体概念进行勾连。在该范式下,诸如“体育有身体性”“体育是一种身体活动”等定义性的表述方法见诸与多数体育哲学论证之中,并以此构建体育哲学身体研究的理论框架与分析导向。在分析主义哲学当道的今天,类似的表述方式已陷入了“西西弗斯困境”——从界定什么是体育,什么是活动,拓展到反思身体概念的构成——学者致力于推进概念的精确定义,而追求精确的概念定义会不停地催生新的概念定义,所以当论证至顶点时却一切回到原点。“西西弗斯困境”致使体育哲学中的定义问题成为横亘在体育哲学界诸位同仁面前难以逾越的逻辑壁垒。而现象学的初设便规避了这道逻辑困境,梅洛·庞蒂(2005)2-4认为“在我能对世界做出任何分析之前,世界已经存在”,即世界存在于人类的哲学思考之前,所以现象学的方法被认为是一种“描述”的方法,而非“解释和分析”的方法。通过梅洛·庞蒂的理论创见可以推得,体育作为一种身体活动早于人类对体育进行哲学反思。概念化体育哲学身体研究范式中本末倒置的逻辑错误便得到了彰显,正如母子长相相似,固然可以从儿子的容貌揣测母亲的容貌,但将儿子的容貌认为是母亲容貌的来源却是本末倒置。虽然结论看似寻常,但作为体育哲学的理论思考起点却是形成了一个深刻的转化,即不再去纠缠抽象的概念与定义,而直接将体育本身置于哲学思考之前。然而梅洛·庞蒂的观点只是点明了何者在前的问题,点明概念化范式的谬误之处。“体育有身体性”,“体育是一种身体运动”作为一种哲学讨论逻辑起点的地位虽然已经失去,但仍然具有思维引导的功能。亦正如我们不能将儿子的容貌视为母亲容貌的来源,但我们依旧可以使用母子间容貌的相似性引导分析母亲的容貌。

我们既无法将“体育是一种身体运动”作为体育哲学身体研究的逻辑起点,又无法全然抛弃这一表达方式,因为它确实存在。与现象学一脉相承的海德格尔对“存在者”与“存在”的分析正是解决矛盾困境的通路。海德格尔首先区分了“存在”与“存在者”,“无论我们怎样讨论存在者,存在者总已经是在存在已先被领会的基础上才得到领会的”,而“‘存在’这个概念是不可定义的”,但是“存在”并非不可知,“问之所问是存在——使存在者之被规定为存在者的就是这个存在”,同时“审视、领会与形成概念、选择、通达,这些活动都是发问的构成部分,所以它们本身就是某种特定的存在者的存在样式”(海德格尔,2016)7-12。海德格尔的话语固然晦涩,但是可以显然发现的是,体育先于体育哲学思考,体育中的身体活动先于体育哲学身体研究。我们讨论体育哲学中的身体无疑已经对体育中的身体活动心神领会,两者间正是“存在”与“存在者”的关系,形成了一条存在主义通路。而人们对体育中身体活动的“心神领会”是先于体育哲学中身体概念的形成,可被视为一种存在,而充满概念体系的体育哲学思考就是一种存在者的形式。

海德格尔对“存在”与“存在者”关系的进一步阐释使“体育是一种身体运动”的引导性意义得到了呈现。海德格尔指出,“对于这种存在者来说,关键在于怎样存在”,“如果谈得上这种存在者是什么,那么它‘是什么’也必须从它怎么去是、从它的存在来理解”,由此“是”这个系动词,不再局限于定义式的形式逻辑判断,而是形成了一个“怎么去是”“去存在的种种可能方式”(海德格尔,2016)63-64。基于海德格尔理论的转向,“体育是一种身体活动”形成了新的范式意义,即一种引导性意义,引发学者去思考体育是如何呈现为一种身体活动的,而非如何让众多的体育活动去符合特定的身体概念。

由此可见,虽然概念化的体育哲学身体研究范式需被扬弃,但它是一个人类思考体育不可越过的思想阶段。对它的现象学批判恰恰是形成进一步思想进阶的契机。在研究范式层面上改变“体育是一种身体运动”表述的意义,使“如何呈现”成为体育哲学身体研究下一个范式的潜台词。

2.2 社会学化的体育哲学身体研究范式:基于“现象”与“现相”区隔的现象学批判

2.2.1 社会学化范式:追问“如何呈现”的研究范式

在追求隐于事物背后抽象因由的概念化形而上学范式内部有着自我批判与自我更新的机制,概念化形而上学受到了现实主义形而上学的激烈批判。集中在回答“体育是什么”的形而上学问题上,现实主义形而上学不再追求抽象的概念与形式,因而转向了文化人类学因由,那么渗入体育中的游戏规则、身体技艺不再是概念式形而上学中一个抽象构建的概念体系,而被认作是一个“社会-历史背景化的机制”,需要落实在具体的现象中的行为和规则(Mcnamee et al.,2015)275-276。甚或说,体育是被置于一个社会与历史的发展进程中被理解的。将社会与历史现象融合,进而形成社会学理论的构型社会学便与形而上学范式相契合,共同形成了社会学化范式。以构型社会学为代表特征的体育社会学对身心关系形成了全新的理解,从考量体育中的身体行为的方式转变为呈现体育中社会观念和人类理智发展历程(Atkinson,2012)35-49。由此发现,在社会学化范式下,“体育中的身体”与“体育哲学中的身体”之间形成了呈现与被呈现的关系,后者是作为一种观念体系,而前者是后者的现实呈现方式,两者间出现了不同于概念化形而上学范式中二分的身心关系,形成了范式转变。

虽然研究范式的转变带来了研究运思过程的转变,但它同样需要在现象学批判下追问其所以然。社会学化聚焦于“如何呈现”,潜台词下包含着“真实地呈现”与“错误的呈现”两个方面。在哲学理论层面上直接定义何为真实困难重重。而现象学理论则为这一桩不可能完成的任务带来了转机。现象学中的“现象”一词已然带有了浓重的批判与建构意味,“现象”得以树立正是在抛弃“假象”的基础上。这为新型体育哲学身体研究带来了进一步深入扬弃的机会。“现象”与“假象”之分在现象学中呈现为“现象”与“现相”的区隔。海德格尔(2016)41-43论道,“现象”是“就其自身显示自身者”,而“现相”则是“通过某种显现的东西呈报出某种不显现的东西”,即可以被认为是一种“假象”。海德格尔的用语晦涩,对其的中文翻译往往与人们的日常理解的概念有所差异。海德格尔举了一个形象的例子“在某种特定的光照下,某个人可能看上去双颊赤红,而这种显现着的赤红可能呈报着发烧的现成存在,而发烧又标识着机体失调”(海德格尔,2016)44。在这个例子中,“光照-双颊赤红”的呈现无疑是“现象”,而“发烧-双颊赤红”的呈现则是“现相”。在发烧与赤红之间有着种种连接,如果要揭露“现相”回归“现象”,打破其中人为思考甚至主观臆断是关键。同样,当体育哲学学者明白直接借用哲学身体概念构建体育哲学身体研究徒劳无功后,转向于体育作为一种身体活动的呈现。如今讨论从体育行为与人类意识的研究不在少数,而哪种呈现是“就其自身显示自身”的“现象”,哪种却是存在着人为主观臆断的“现相”,则需要严格区分。批判假相的过程也是重建真实现象的先导。

2.2.2 “运动态身体”的构建:作为“现相”的社会学化范式

海德格尔(2016)44深入检讨了现相的生成,进一步展开了现象学对体育哲学身体研究范式的批判。与现象相异,“现相恰恰不是说显现自身,而是说通过显现某种显现的东西呈报出某种不显现的东西”,“现相意味着显现,但这个显现本质上却属于某种东西在其中呈报的那个‘何所在’”。同时,海德格尔也指出“呈报者在其显现过程中指点着那不公开的东西”。海德格尔对现相中对“不显现的东西”、“何所在”之物、“不公开的东西”的揭示是极具启发意义的,也是海德格尔现象学批判的剑锋所指,这正是切入体育哲学身体研究范式的现象学批判进一步展开的进口。

除却概念化范式,当前体育哲学身体研究中同时盛行着“现相式”研究范式,以社会学化的范式为著。社会学是学者对体育形成体系化思考的早期思维背景(高强,2016)。社会学学者对体育的思考引发了后续哲学的层层推进,而对于体育中身体问题的讨论却以克里斯·希林的“运动态身体”为代表。克里斯·希林(2011)107以赫伊津哈“游戏的人”为理论出发点,认为“因为运动这项活动一向被看成源于人的基本需要,但其发展已经开始框定身体表达的创造性,有人会说是限制了这种创造性”,“运动已经将身体转化为理性化过程的一种生理工具,使身体更趋近而非远离工作”。克里斯·希林对于体育中身体的论述较为丰富,他在很大程度上总结了较多体育社会学研究对体育中身体问题研究的内容和方向,引领了日后体育哲学身体研究的进一步思考。最后,克里斯·希林(2011)107对“运动态身体”进行了总结:“身体并非只是体育活动的源泉,回顾历史,它们与前辈创造的运动结构之间的相互作用,有助于以各自分化的方式将具身性主体定位在这一社会领域中”。

克里斯·希林的运思过程是典型的从社会学理论与方法出发引发哲学思考的社会学化范式,也被当代诸多学者奉为典范之作。在克里斯·希林的“运动态身体”中,身体与体育的紧密相连,赋予了体育更为厚重的社会与历史价值。直观之,克里斯·希林的运思路线是从体育中身体的具体社会历史表现出发,发现体育的特定身体价值,而他却对为何体育与身体价值之间存在关联避而不谈。他在“运动态身体”一章最后引述的卡什莫尔的话语中透露出真义——“运动既能丰富人性,也能泯灭人性,就看处在什么样的历史环境,又受到谁的控制”(克里斯·希林,2011)132-135。人性才是“运动态身体”形成体育中身体价值的原因。“运动态身体”的最后呈现方式取决于运动中身体与人性的关联方式。将“运动态身体”置于现象学的“现象”与“现相”的区分下审视就能发现它存在着一个无法回避的问题,即无论加之任何描述,人性都不会直接显现在“运动态身体”之中。人性正是海德格尔所致力批判和排除的“不显现之物”。然而若仅以海德格尔的论述便将克里斯·希林等人的身体理论与“运动态身体”嗤之以鼻,不过是以一种“不公开之物”来驱逐另一种“不公开之物”,同样落于形而上学范式窠臼之中,而只有以显现之物为出发点与归结点,才是现象学批判的真正应用。美国神经心理学家李贝特对意志自由的脑神经活动实验正是打破这种形而上学范式的重要契机。

2.2.3 “运动态身体”的崩塌:李贝特实验

“人性”概念是克里斯·希林的“运动态身体”及社会学化范式得以存在的核心概念。无论在宽泛的哲学讨论还是在细致的伦理学分析中,人性,毋庸置疑是自由意志的存在。中国哲学中亦有“人之初,性本善。性相近,习相远”的基本论断。无论是性善还是性恶论,人性概念都是基本出发点。而在当代哲学尤其是认知哲学对身心问题的探讨中,人性的存在则是值得质疑的,主要体现为“解释鸿沟”的存在。“解释鸿沟”来源于人们在日常生活中的一个基本困惑,即我们不能否认人的心理现象、意识等“主观性”是从人的物质的身体中“涌现”出来的,但源于客观身体的人类的“主观性”却既不受客观物理世界种种规律的支配,也不能被物理世界的规律所解释,人类意志世界与物理世界之间横亘着“解释鸿沟”(刘晓力,2014)。李贝特试图以自然科学实验的方式跨越“解释鸿沟”。在李贝特实验中,他要求“受试者在最多3秒内,任意用手指按压按钮,并注意其意识到做出手指按压这项‘决定’的时间点。结果表明,当事人的作为大脑无意识活动的所谓‘准备电位’的出现,比其有意识的决定要早约半秒钟。也就是说,与我们通常认定的‘人的有意识的决断导致人的行为,我们是自己生活历史的作者’的看法完全不同。李贝特断言道,“我们的有意识的决断不是自主的,而是取决于一种无意识的神经活动过程。我们的具体行为产生的最直接原因不是我们的有意识决定,而是无意识的大脑活动”(甘绍平,2013)。后续学者的一系列研究都陆续验证了李贝特的研究结论。李贝特的实验有极大的颠覆性,它使身心关系的天平全然瓦解。我们看似有意识的决定都是来自无意识的大脑活动,这就直击了伦理学、社会学乃至哲学的理论核心,间接地否定了人的自由意志,使哲学反思,心灵等抽象词汇无所依存。致使当代部分哲学家不得不从康德的星空与道德律令下撤回,在认知科学、神经科学指导下分析大脑的神经运作机制,以此重新思考哲学研究的范式,形成了当代哲学的一项重要转向。众多哲学家已做出了卓有成效的工作,它对体育哲学的影响是深远的。人性概念在李贝特实验下也失去了依存之所,运动对身体的作用有且仅限于身体而无法再作用于人性,从而以人性为纽带的运动与社会之间的关联被打断。这就引发了克里斯·希林的“运动态身体”为代表的社会学化体育哲学身体研究范式的整体崩塌。

3 基于“体育中的身体”的体育哲学身体研究范式:体育哲学身体研究的现象学重建

现象学批判对形而上学化体育哲学身体研究范式产生了扬弃作用,一方面,揭示范式背后凝聚的思维方式,凸显它为何导致了体育哲学无法形成真正身体研究的因由;而另一方面,现象学批判也将形而上学范式的两个阶段:概念化阶段与社会学化阶段作为思想阶梯,对它们的批判是形成下一个范式——现象学化体育哲学身体研究范式的必经阶段。现象学对概念化范式的批判解构了原有抽象身体概念在体育哲学中的核心地位,对社会学化范式的批判解构了体育中身体的社会历史呈现方式的核心地位。前者需要形成新的概念体系,后者需要有新的实践介入方式,两者结合形成了体育哲学身体研究范式在理论与实践维度上的重建,实现了科学与哲学之维的互通,推进了体育哲学身体研究在体育学诸学科中的展拓作用。

3.1 现象学体育哲学身体研究范式的理论维度:科学与哲学之维的理论重建

单纯的现象学理论无疑仅是一套哲学说词,简单地将现象学中的身体理论嫁接到体育哲学身体研究之中,依然是困于“体育哲学中的身体”的研究范式。现象学范式正是在当代认知科学变革与现象学理论的合作中,科学与哲学之维的契合中实现的理论重建。

3.1.1 认知科学革命与脑科学发展:现象学范式的科学之维

现象学范式的形成与当代认知科学的批判性发展有着密切关联。在二战后,经典认知科学随着“数学和计算机科学、神经科学、控制论与信息理论”的发展,使“心理学益发成为一门严格的科学,这就意味着它需要有明确的方法论和明显的行为评估方法”。而这种发展却是一把双刃剑,即使心理学脱离了形而上学的掌控,但也使它充斥了行为主义的特征,注重“输入”与“输出”,将两者间的过程视为“黑箱”而忽略(Moe,2005)155-183。甚或说,心理过程被当作一种类似计算机的指令输入与结果输出的过程。随着脑科学的推进,大脑的机制被重新认识。将大脑的运行机制认为是一种类似行为主义下信号传导系统的观念受到了批判。在 20世纪末,Searls提出了“生物自然主义”,并指出“人类心智的功能与过程同样是生物自然史的一部分,与消化、细胞分裂与成熟、酶的分泌是一样的”,“心智现象是大脑中的神经生理学过程,也正是这些神经生理学赋予了大脑的特征”(Moe,2005)155-183。脑科学成为心理学发展的新起点。

从认知科学的发展、脑科学的形成到心理学的变革,其中形成的诸多理论创见都被当代体育科学积极的纳入,为现象学范式的形成提供了科学一维的基础。

3.1.2 梅洛·庞蒂的“身体图式”与“意向弧”理论:现象学范式的哲学之维

现象学范式是对“体育中的身体”与“体育哲学中的身体”间离关系的呈现,当代认知科学与脑科学的发展实现了现象学范式的科学维度。梅洛·庞蒂的“身体图示”与“意向弧”理论实现了现象学范式的哲学之维。

“身体图式”概念是对单纯身体概念的拓展,从而在哲学义理层面上跨过了“解释鸿沟”带来的哲学困境。由于哲学中大量的概念均是在意识层面上的抽象结果。梅洛·庞蒂的身体理论及其身体图式概念却能另辟蹊径,他认为,“‘身体图式’是一种表示我的身体在世界上的存在的方式”(梅洛·庞蒂,2005)138,在身体图式中,身体与时间和空间形成了全新的体系——“因为我有一个身体,因为我通过身体在世界中活动,所以空间和时间在我看来不是并列的点的总和,更不是我的意识对其进行总和和我的意识能在其中包含我的身体的无数关系;我不是在空间和时间里,我不思考空间和时间;我属于空间和时间,我的身体适合和包含空间与时间”(梅洛·庞蒂,2005)186。梅洛·庞蒂的身体图式所讲述的并非是一个抽象静止的概念,而是一具运动中鲜活的身体。时间与空间也并非是隔绝于人的身体之外,与人的身体共生。同时,梅洛·庞蒂(2005)186对运动体验也进行了阐释,“它(运动体验:笔者)向我们提供进入世界和进入物体的方式,一种应该被当作原始的,或最初的‘实际认识’”,“我的身体有它的世界,或者不要经过‘表象’、不需要服从‘象征功能’或‘具体化功能’就能包含它的世界”。单从表面上看,梅洛·庞蒂对于身体与运动体验的描述无非是两段精彩的哲学论述而已,而梅洛·庞蒂的精彩之处在于将身体图式落实于人类日常生活中的细枝末节中。上、下、左、右是人的身体运动的基本方位。人们既习以为常,也会约定俗成。梅洛·庞蒂(2005)139却发现了其中的吊诡所在,他论道“当我说一个物体在一张桌子上时,我始终在思想上置身于这张桌子或置身于这样的物体,我把原则上适用于我的身体和外部物体的关系的一种范畴用于这张桌子和这样的物体。如果缺少这种人类学含义,那么词语‘在……上’就不再与词语‘在……下’和‘……旁边’有什么区分”。如此解释下,梅洛·庞蒂对身体与运动体验有了一个全新的解释和关联方式,也解构了抽象概念的先验性。上、下、左、右的概念是人类运动体验的基本概念,无论何种运动都是无法摆脱这些标识着位移的概念,而在一般人的理解中上、下、左、右的概念是先于人的身体运动的,如“我向上运动”的动作中,显然我们是要知道“上”这个概念才能形成“向上”的动作。在梅洛·庞蒂身体图式理论下,“上”这个概念正是基于人身体与物体之间的身体知觉,缺失了人的身体与身体的知觉,两个物体之间的位置关系是无所谓上、下关系的。而这种知觉是无疑是先于人对抽象概念“上”或“下”而形成的,也不会在人进行向上运动时被人意识到。

梅洛·庞蒂的身体图式理论对身体知觉与抽象概念间进行了排序,但人的身体、知觉、以及抽象概念依旧是割裂的,他的“意向弧”理论则弥补了这一缺失。梅洛·庞蒂(2005)181发现,人们在有意识层次上的思想与行为之下存在着更为深层次的无意识层次关联,“认识的生活、欲望的生活或知觉的生活是由‘意向弧’支撑的,意向弧在我们周围投射我们的过去,我们的将来,我们的人文环境,我们的物质情境,我们的意识形态情境,我们的精神情境,更确切地说,它使我们置身于所有这些关系中。正是这个意向弧造成了感官的统一性,感官和智力的统一性,感受性和运动技能的统一性”。“意向弧”是现象学意向理论的一个拓展,它的意义在于说明人做出任何身体行为或者思考行为,都在无意识的情况下包含了之前的相关的身体、意识与行为的积淀。

梅洛·庞蒂知觉现象学理论中的身体图式与意向弧理论一方面将身体及身体知觉置于抽象概念之前,为此形成了一个重要的转变,在讨论身体的哲学意义时需要抽离抽象概念的种种预定性影响,而另一方面又在身体行为的统摄下,将人的精神行为与身体行为融合,在理论上跨越了“李贝特实验”带来的困境,又避免了庸俗生物主义将一切精神行为简化为生理反应的做法,也形成了现象学范式理论重建的科学之维相契合的哲学之维。

3.2 现象学体育哲学身体研究范式的实践维度:科学与哲学之维的实践重建

现象学范式关联了两种身体背后蕴含的人类思维方式。但如若仅在思维方式的理论阐释层面上进行关联同样是一种形而上学范式的体现。现象学范式的变革之处就体现于它首先在理论阐释外将体育哲学身体研究在实验与观察的层面上进行客观性描述,形成科学与哲学之维的实践融合,进而促发了体育学其他学科的进一步发展,真正实现了哲学促人反思,推进人类实践的功能。

3.2.1 从“身体”到“行为的身体”:脑科学在体育哲学身体研究中的运用

正如现象学范式的理论维度中,梅洛·庞蒂论及了身体、运动体验等概念,并在神经病学层面上探讨了大脑与身体图式之间的关联。法国体育哲学家安德略·伯纳德将梅洛·庞蒂知觉现象学理论与当代脑科学研究深入结合,并推延至体育领域是现象学体育哲学身体研究范式实践维度的展开。

安德略·伯纳德发展了梅洛·庞蒂的身体图式理论,将人的身体意识、脑功能与人的行为发生进行相关性研究。首先伯纳德承认,“意志是一种内在的人的呈现”,换言之,他认为意志内在于人的身体之中。他提出了疑问“身体是如何保证传达了大脑的信息?”,“主导身体行为的意识不会仅是一个幻觉么?”(Berthoz et al.,2010)189。从伯纳德的疑问看,他显然不再关注“身体”“身体感觉”“身体知觉”或“身体行为”等概念,而聚焦于身体行为在意识形成过程中的角色,将哲学讨论从单纯概念讨论转变为意识如何形成的过程性分析。此时的身体已经既不是一具单纯的血肉之躯,亦不是一组架空的哲学概念,而以伯纳德之语是一具“行为的身体”,即在具体行为中的活生生的身体。如果缺失行为的过程,不在具体的过程中分析身体,都不能被理解成“行为的身体”,仅能被流俗地理解成“行为中的身体”(Andrieu,2017)20。

伯纳德既摒弃了纯粹以身体概念演绎为基础的身体哲学,亦不坠入单纯以身体器官生理反应为核心的庸俗生物主义。大脑及其神经系统是伯纳德的聚焦点。在伯纳德看来,“大脑与身体并不分离,大脑是人类长年的神经发展的结果,这是后天无法实现的”,所以脑功能具有先天性。进而伯纳德认为与其在故纸堆中讨论身体的概念,不如将身体理解为一种“大脑化”(伯纳德用法语表达为:cérébré)——即在母体中,胎儿身体的成长是随着大脑与脊髓成长的过程而逐渐完成的,而大脑与脊髓的成长是人的神经认知能力逐渐完善的过程,换言之,身体的成长、意识的成长、大脑的成长是一体同流的(Berthoz et al.,2010)192。故大脑既是人的生理器官,又是人意识形成的原点,人的身体、行为与意识在大脑及其神经系统中融合。“行为的身体”是在大脑与神经系统的统摄下,生理的肌肉、骨骼组织与意识等心理内容融合,正是梅洛·庞蒂“身体图式”与“意向弧”理论的脑科学化。

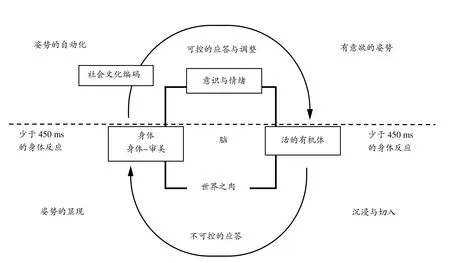

伯纳德的工作并不止步于此。他在“行为的身体”概念的基础上搭建了“生态化身体图式”的解释模式。如图1所示,虚线之上是有意识阈的世界,虚线之下是无意识阈的世界,大脑的存在打通了阈上与阈下之域。在阈下之域,大脑的存在让人的身体成为活的有机体,以沉浸的方式与外在世界融合,从而导致了身体姿势的形成,与此同时,审美意识亦在无意识中形成,形成了偶然性的动作。此时,人“行为的身体”进入了阈上之域,但由于个体的社会文化编码呈现出不同的姿势自动化过程,在不同的调整过程中,人的自动化的姿势变成了有意欲的姿势(张震,2017)16-21。

图1 伯纳德实验中的“生态化身体图式”(张震,2017)Figure 1.Ecologized Body Schema in Bernard’s Experiment

伯纳德将现象学理论中抽象的身体概念讨论转化为在“生态化身体图式”中对具体的“行为的身体”进行观察与分析,使体育哲学身体研究走向了实践分析维度而不再困顿于概念游戏之中。伯纳德的精彩之笔并不是做出了多少精妙绝伦、前无古人的理论阐释,而在于他将脑科学研究、体育中的行为分析、现象学解释相结合,形成了全新的体育哲学身体研究范式的实践维度。

3.2.2 显现主义与伯纳德实验

伯纳德并不是书斋式的学者,它的研究方法融和了自上而下的“现象学”方式与其独创的自下而上的“显现学”方式,用实验科学与哲学思辨研究结合的方法实现对“行为的身体”的研究。伯纳德的显现主义主要可以呈现为两条进路的整合:第1条是现象学回溯,“通过访谈的方式搜集运动员的体验材料,阐释他们在运动时间与空间的隐喻式描述背后的本体论形态,以及在演练技术时身体意向与情绪感知”。第 2条是生态学显现,“研究者将运动员在运动时的动作拍摄成照片或影片,观察他们的身体姿势、身体自然反应、自我调整、无意识的注视等显现出的象”,“然后再在同一个时间轴上汇总两类研究得到的材料,得出更加完整的身体表达形式”(张震,2017)16-21。

伯纳德显现主义的第 2条进路以实验方式呈现,主要分为两个步骤。其中,第 1步是将高速摄像机设在运动员身上,通过获取运动员在运动时瞬间的微动作来考察与分析在身体运动对意识的作用过程。

通过实验观察(图2),第1帧图像中,图像下方是托举者,上方为被托举者。通过高速摄像机可以发现,托举者绷直双臂,注视着被托举者的身体并作出相应的调整;在第 2帧图像中,翻转后,托举者会发现被托举者的身体位置左右并不平衡,他会在极短的时间内对手型、身位、速度、眼睛注视方向进行调整以抓住被托举者;第 3帧图像中,当被托举者习惯了托举者的动作后,手就能自然的“寻找”托举者而完全不用眼睛来注视。所有的这些动作,按照伯纳德的解释都快于人意识的决定时间。伯纳德做出了如下的分析,“从唤醒和激活一个动作开始,活着的有机身体就从浸没中瞬间(45 ms间)显现为有某种姿势的身体感,继而极快地(450 ms间)表达为无意识的和自动化的身体姿势,又在有意识的自我调整中(包含社会文化的内在影响)完成这个动作”(张震,2017)16-21。

图2 伯纳德实验中的高速摄像机记录的运动员微动作Figure 2.Athletes' Micro-Movements Recorded by High-speed Camera in Bernard’s Experiment

结合伯纳德“生态化身体”图式与伯纳德实验中的高水平运动员的微动作,能形成全然不同的哲学解读和不同的哲学引申。伯纳德形成了区别于传统认识论的“自我知识”理论:运动员进行运动的过程,不是我们传统哲学认识论所认为的“认知-行为”的过程,而是一个以“运动的身体”为主体将外界客体、身体行为、先前经历逐渐吸纳、整理重新形成自我知识的过程。这一过程即是一个生理心理过程,又是一个充满节律的身体行为的过程。“自我知识”也是一种既具有区别性(区别于其他知识),又具有包容发展性,趋向于新的身体行为,发展出新的“自我知识”的概念(Andrieu,2017)82。目前,伯纳德的方法已经受到了世界范围内的回应。英国体育哲学学者 Purser(2018)的研究已将这种现象学化的体育哲学身体研究样式用于分析舞蹈者的身体。借助行为观察与访谈,舞蹈者的身体形象、动作技艺甚或是观众的凝视目光都能纳入哲学分析的视野。

伯纳德将梅洛·庞蒂的知觉现象与当代脑科学研究方法相结合,以实验的方式而非逻辑推理、概念分析的方式来分析意识有着极其重要的革命与重构体育哲学身体研究的意义。首先身体不再以一个抽象的哲学概念形式进入体育哲学研究视野之中,而是一具活生生的可感可知身体;在第一层转变的基础上,体育哲学身体研究中的意识不再是也不能是脱离身体运动而独立存在的抽象精神。若要分析运动中的身体意识,再现身体运动是必须和必要的;同时,伯纳德的理论与实验跨越了李贝特实验带来的困境,身体不再与行为相区别,道德判断乃至逻辑推理都不再是一个形而上学的存在,而是一个真切活着的身体做出的选择。何者在先的问题不再困扰学者;最后,伯纳德实验并不是研究的终结,从伯纳德的身体图式来看,他将调查、访谈、社会文化追溯都纳入分析系统,从某种意义上来说,他真正承袭了梅洛·庞蒂知觉现象学的精神旨归,不再试图在概念层面上去界定“运动”、“身体”。业已存在的运动与身体创造了体育的世界,体育哲学的研究在本质上是去认重新发现人的认识与这个体育世界的关系,并对这一关系做出哲学的界定。

3.3 现象学范式下体育哲学身体研究的学科展拓:体育社会学与体育心理学的“生物-心理-社会”模型

相较于形而上学范式,现象学范式下的体育哲学身体研究在理论观念上秉承了身心一元的论调,将人视为一个包含了身体、心智、社会历史背景的整体性的人。在研究方法上积极纳入脑科学、神经科学的分析方法与实验手段,打破了体育哲学一贯以来坐而论道的形象,直接影响了体育学其他学科的研究方式与方法,其中,最具代表性的便是体育科学研究中形成了“生物-心理-社会环境”(Biopsycho-social-environmental)模型(Martínková,2017)101-112,进而促进了体育学相关学科的变革。

伯纳德的身体研究中将运动员的身体行为置于生物学、心理学与社会学交融的分析模式下,形成了“生物-心理-社会环境”模型。捷克体育哲学学者Irena Martínková则在学术史层面上发现该模型在体育学其他学科的传递还有赖于它对健康观念的全新理解。在当代社会,人们对体育的理解与对健康的理解很难分割。如欧洲对体育的一个通行理解是“通过偶发或有组织的身体活动,提高身体与心智的健康,形成良好的社会关系”,世界卫生组织对健康的定义亦覆盖了身体、心智与社会关系的良好状态。Martínková指出,这种貌似整合了生理、心理与社会健康的理解本质上是一种将 3个状态简单累加的全体性的人,而不是相互交融与影响的整体性的人。作为伯纳德的合作者,Martínková(2017)101-112同样承袭了现象学范式积极推进了身体生态学在体育哲学中的应用与在体育学中的推广。体育社会学与体育心理学受到的影响最为深刻,逐渐在身体研究的中介作用下相互影响,共同解析体育行为。其中,最为重要的改变是“主体意向性”成了体育社会学与体育心理学研究的新出发点。体育心理学走向了与当代认知科学、脑科学结合的道路,在此不多赘述。体育社会学的后现代发展亦延续了“主体意向性”在身体行为中的表现。法国后现代社会学家鲍德里亚对体育现象的创见是其代表。鲍德里亚将体育现象至于“文化心态”的视角下审视体育中的身体行为,他主导的体育社会学思想是拒斥将体育中身体行为理解成某种特定社会功能,而将体育中的身体视为人们逃离现代社会重压的途径,在某些特定的体育运动如马拉松、极限运动中,身体成为一个新的平台,人能够在其中反观自我意识。鲍德里亚对体育社会学的改进在于将人的观念、身体行为联为一体,同时在社会的不同层面上进行弥散,形成了在符号意义上的作用,由此不同层次的体育消费,如服装、明星效应等被积极纳入体育社会学的研究范畴之中(Giulianotti,2004)225-230。

4 结论

对体育哲学身体研究范式的现象学批判与重建同时具备了两方面意义,一方面是体育哲学身体研究范式化思考意义,而另一方面则是因为身体一直居于体育哲学乃至体育学的中心,对体育哲学身体研究的反思能更为深层次地思考体育哲学在整个体育学中的任务所在。

4.1 体育哲学身体研究的范式化思考:从形而上学化到现象学化

现象学批判与重建过程凸显了体育哲学身体研究扬弃式发展的过程,从中就能看出体育哲学身体研究不仅接纳哲学思想,同时还受到自然与技术科学发展的影响。但是,体育哲学身体研究的发展却既不与哲学思想史发展形影相随,亦不同自然与技术科学发展亦步亦趋。它更多的是以一种思想范式的方式间断性、跳跃性地接纳哲学与科学的理论与方法。对研究范式的分析与梳理已现于较多的科学哲学研究之中,以托马斯·库恩的《科学革命的范式》为先导。库恩的范式理论是基于科学史考察的基础上形成的,它所形成的一个重要转变是将知识从形而上学的虚空拉入了人类思想史的过程之中,知识的演进不再是一个超越人的存在,而是一个范式转换的社会历史过程,突出了科学共同体在科学发展中的核心地位,以及反常现象与缓冲式解释在科学发展过程中的作用(Kuhn,1996)1-9。反观现象学对体育哲学身体研究的批判与重建,正是一种在研究理念上的更弦易辙,体育哲学身体研究不再聚焦于“只见树木不见森林”的概念游戏与社会身体符号建构,而导向于更高层次的范式分析,从而形成了全然不同的理解模式。形而上学化阶段既可被视为一种概念范畴体系,也可以被视为有一群学者共同体所持的研究理念与方法,在瞬息万变的体育现象下,概念体系时刻困于无穷倒退的逻辑困境,而社会学化阶段则是一种形而上学范式的缓冲解释,继而在“李贝特实验”与“解释困境”下再次遇到挑战,“伯纳德实验”与他的显现学理论与方法正是新的现象学化范式形成的基始,也将会在各种“硬科学”研究下被消解而形成新的研究范式。

从形而上学化阶段至现象学阶段,从表面上看是一个后阶段取代前阶段的更替过程,而实质则是每一个阶段都不可或缺,是人类思考体育的必需进程,前一个阶段为后一个阶段提供了思维继续展开的线索与路径。范式进阶的确层层反思了体育哲学身体研究,但基于范式的反思却不仅限于此,它更能深入学科的内部形成更为深刻的批判与重建的力量。

4.2 体育哲学的任务:从“指导者”到“引导者”

从形而上学化体育哲学身体研究的抽象概念到现象学化体育哲学身体研究的实践落实的样式变革过程,以及伯纳德的实验式体育哲学研究,已经不难看出现象学化体育哲学研究样式再迈出一步便是社会科学与自然科学研究,直接导向了心理学实验研究与社会学的调查分析,也直接导致了现象学化体育哲学自身被扬弃。这种从批判到重建直至自我扬弃的哲学研究样式促发了对体育哲学在体育学中的任务思考。

在哲学层面上,“面向事情本身”现象学的方法带来了哲学任务的转变,梅洛·庞蒂(2005)10宣称,“哲学家永远是初学者”,“这意味着哲学家不把任何东西当作普通人或学者以为知道的知识,意味着哲学在能够说出真理时,不应该把哲学本身当作知识,意味着哲学是不断更新的对自己开端的体验,意味着哲学整个地致力于描述这种开端”。秉承“面向事情本身”方法的现象学化体育哲学身体研究,首先批判被其他学科,乃至母学科(哲学)与旁枝学科(体育社会学)等既成知识的代入的研究样式,以人对体育的初体验为建构基础,从而进行自我扬弃。在这一层面上,体育哲学所承担的任务是“引导语”的角色,将人类对于体育的思维一次次从既成概念的桎梏中解放出来,却并不画地为牢,而继续将人类思维引导向科学的实验与分析。

始于批判,盛于重建,终于扬弃正是现象学范式在体育学整体中的任务所在。它使体育哲学既能存在于体育学研究的方方面面,又不以指导者的形态居高临下,却以引导者的方式上接人类的体育行为原生形态,下承体育学诸学科的科学研究。

布莱希特,1990.布莱希特论戏剧[M].丁扬忠,李健鸣,译.北京:中国戏剧出版社.

甘绍平,2013.意志自由与神经科学的挑战[J].哲学科学,(8):84-94.

高强,2016.体育学与哲学:基于学科关键的历史考察[J].体育科学,36(11):82-90.

海德格尔,2016.存在与时间[M].陈嘉映,王庆节,译.北京:商务印书馆.

黑格尔,2013.精神现象学(上卷)[M].贺麟,王玖兴,译.上海:上海人民出版社.

克里斯·希林,2011.文化、技术与社会中的身体[M].李康,译.北京:北京大学出版社.

刘晓力,2014.当代哲学如何面对认知科学的意识难题[J].中国社会科学,(6):48-68.

莫里斯·梅洛·庞蒂,2005.知觉现象学[M].姜志辉,译.北京:商务印书馆.

张震,2017.身体的诠释:《体育与科学》工作坊学术沙龙“体认的运动心灵塑造与显现论的运动身体图式”主题述评[J].体育与科学,38(6):16-21.

ANDRIEU B,2017.Apprendre de Son Corps: Une Méthode Émersive au CNAC[M].Rouen: Presses Universitaires de Rouen et du Havre.

ATKINSON M,2012.“Norbert Elias and the Body” in Routledge Handbook of Body Studies[M].New York: Routledge.

BERTHOZ A,BERNARD A,2010.Le Corps en Acte[M].Nancy:Presses Universitaires de Nancy.

GIULIANOTTI R,2004.Sport and Modern Social Theorist[M].New York: Palgrave Macmillan.

KUHN T S,1996.The Revolution of Scientific Revolution [M].Chicago and London: The University of Chicago Press.

MARTÍNKOVÁ I, 2017.Body ecology: Avoiding body–mind dualism[J].Loisir et Société,40(1) : 101-112.

MCNAMEE M, MORGAN W J, 2015.Routledge Handbook of the Philosophy of Sport [M].London: Routledge.

MECHIKOFF R A, ESTES S G, 2002.A History and Philosophy of Sport and Physical Education: From Ancient Civilization to the Modern World[M].New York: McGraw-Hill.

MOE V F, 2005.A Philosophical Critique of Classical Cognitivism in Sport: From Information Processing to Bodily Background[J].J Philos Sport, 32: 155-183.

PURSER A C E, 2018.‘Being in Your Body’ and ‘Being in the Moment’: The Dancing Body-Subject and Inhabited Transcendence[J].J Philos Sport ,45(1):37-52.