吴景祥的学术与建筑教育思想

2019-05-25王凯

王凯

20世纪30年代的吴景祥

吴景祥(190 5—1999),字白桦,广东中山人,中国近现代著名建筑师、教育家,同济大学建筑系的创立者之一。

一、学术人生

19 0 5年,吴景祥生于广东。他的父亲吴天赐年轻时曾追随孙中山参加同盟会。辛亥革命以后,吴老先生一直在邮政界任职,最终任北平邮电总局次长。吴老先生育有四儿五女,吴景祥是家里的长子,他们从小跟着父亲到北方任职,并在北方长大。年少时的吴景祥“长得浓眉大眼,聪明伶俐,人也规矩听话,颇受父亲宠爱。”[1]

1. 负笈法国

1925年,吴景祥考入刚建立的清华大学土木工程系[2],正式揭开奉献给工程和建筑学术事业的人生序幕。1929年,他以优异的成绩毕业后,获得官费留学资助,踏上了出国深造的旅程。据其回忆,“毕业后本来想去美国再求深造,后来想想美国的历史较浅,一切的文化都是由欧洲传去,不如直接去欧洲,遂去法国再学建筑”。[3]在法国,吴景祥进入了巴黎建筑专科学院(Ecole Speciale d' Architecture,简称ESA)学习。

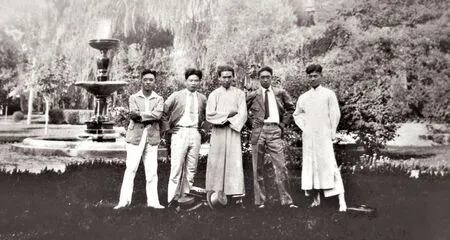

吴景祥在清华大学时期的班级合影

吴景祥在留法时期的合影

20世纪20至30年代的巴黎,正是建筑界乃至文化艺术界新思潮涌动的时代,一方面传统的学院派思想仍然占据世界建筑界的主流,另一方面新建筑运动正日趋激烈,特别是在巴黎,柯布西耶创办了《新精神》杂志,并发表一系列文章;1 923年出版《走向新建筑》,激进的现代思想风起云涌。可以说,在这时的巴黎,各种不同的主张都有生存的空间和市场。如果说身在美国学院派大本营宾夕法尼亚大学的中国学生们还是受到纯粹学院派的训练,只能通过一些媒体间接了解欧洲情况的话,那这时在法国学习的吴景祥和他的同学们,必然直接受到这些多元思潮共存的影响和冲击。[4]

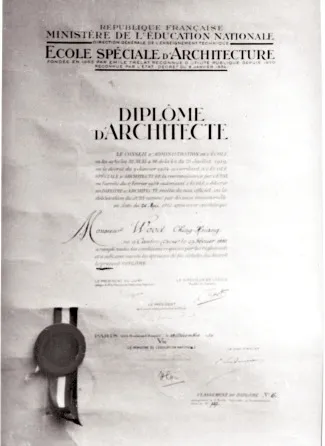

吴景祥获得巴黎建筑专科学院的学位证书

1933年,吴景祥顺利毕业,获得DESA建筑师学位。随后他进入时任法国政府总建筑师的阿尔贝·拉普拉德(Alber t Lapr ade,1883—1978)的事务所实习。在法国的留学和工作经历,不但给吴景祥打下了坚实的建筑学术基础,也对其学术思想的形成和发展造成了深远的影响。

2. 海关总署任职

1933年后,吴景祥回到国内,经罗邦杰、吴景奇介绍加入中国建筑师学会,同时创办了吴景祥建筑事务所(甲等开业证)。不久之后,他转而进入中国海关总署任建筑师,负责全国各地海关建筑的设计,直到194 9年。海关总署建筑师的职位为吴景祥提供了相对安静的创作环境和稳定的项目来源,因此,这时可谓是其建筑作品的高产时期。一系列功能多样、风格各异的项目体现出吴景祥深厚的美学修养和多样的设计能力。除了在海关总署完成的大量作品之外,特别值得一提的是他为自己或家人设计的两座规模不大的建筑——1935年在北京干面胡同设计建造的吴家住宅,以及1947年在上海复兴西路246号设计的吴景祥自宅。这两座建筑在复杂的条件限制下,构思精巧,俭朴合理,最能体现出其巧妙利用有限空间进行设计的能力。

上海复兴西路246号吴景祥自宅

1949年以后,吴景祥结束海关的工作,准备应梁思成之邀参与北京首都规划委员会工作,但因不适应北方气候,突发大病,只好回南方休养。放弃北上念头后,在上海和谭垣、李正、黄毓麟、张智等七人组成了“中国联营顾问建筑师工程师事务所”,同时开始在之江大学执教。这七人中的谭垣和黄毓麟负责上海事务,吴景祥和李正主要负责杭州事务。事务所一直运营到1952年,随着建筑工业纳入国家计划、私营事务所取消,吴景祥等转入华东建筑设计院的前身华东建筑工业部设计公司任建筑师,同时在同济大学教课,直到1954年出任同济大学建筑系系主任才离开。

3. 专任教授

1950年,吴景祥进入之江大学建筑系任专任教授,同时兼任中央美术学院华东分院建筑组(中国美术学院的前身)的教授,正式开始了延续后半生的建筑教育生涯。很快,在全国高校体系调整的过程中,之江大学建筑系同圣约翰大学建筑系、中央美术学院华东分院建筑组等先后被划归到同济大学,成立了同济大学建筑系。经过院系调整后的同济大学建筑系汇集了具有不同学科背景、不同来源的多位教师。创系之初,教学组织由副系主任黄作燊先生负责。从1954年起,资历更加丰富的吴景祥被邀请出任建筑系系主任,主持建筑系的教学和建设工作。期间,他主持并指导戴复东等人设计了同济大学中心大楼工程。195 6年,学校决定让冯纪忠接替吴景祥担任同济大学建筑系系主任,由此,吴景祥的工作重点很快转到正在组建中的建筑设计院上来。

“联营顾问建筑师工程师事务所”上海市人民政府工务局登记卡

4. 设计院时期

在国家面临大量紧迫建设任务却紧缺设计人才之时,在学校中组建设计院是一种创造性试验。1958年,学校正式成立土木建筑设计院筹备委员会,吴景祥任主任,办公地点在文远楼一楼的大教室。这一时期,吴景祥除了设计院日常项目的管理和审图之外,还兼任上海市建筑学会副理事长,经常有出国访问的任务。在繁忙的工作之余,他利用自己丰富的工程和实践经验,推动设计院走上了正轨。

吴景祥这一时期的主要工作分为两个方面:首先,积极探索设计教学和实践。他在1958年第7期的《建筑学报》上发表题为《边教学边生产是理论联系实际的好办法》的文章,总结了这方面的经验。此后,结合一次做船舶室内设计的机会进行系统研究,先后发表了《一艘大型客轮的室内设计》《船舶设计中的建筑学问题》两篇文章。

同时,住宅问题研究是他这个时期关注的主要问题。在20世纪50年代的国家经济形势下,建设更多的低造价住宅、满足人民群众的居住问题是国家建筑工业的重中之重,设计院当然要首当其冲。作为国计民生的重要问题,如何在资金有限、面积标准很低的情况下探索新住宅设计方案,是一个艰巨的课题。1957年,他利用出国访问的机会,系统地研究了法国装配式住宅的发展状况,并在1958年的《同济大学学报(城乡建设与规划版)》(1958年第4期)中发表长文《法国近年装配式住宅概况》。他鼓励、指导助手朱亚新从事低造价、小面积独门独户住宅的技术攻关,最终取得突破,研究成果《住宅标准与小面积住宅》发表在1962年的《建筑学报》(1962年第2期)上。

虽然他在设计院期间没有时间亲自完成很多设计,但作为院长,这一时期设计院的项目大都经由他审核和参与讨论,其中凝聚了他的经验和心血。“文革”期间,吴景祥曾亲自带队去安徽进行三线厂设计,回来后历任“五七”公社设计组的副主任、主任。1979年后,设计院重新组建,吴景祥再次出任院长,直到1981年。

5. 高层建筑研究

20世纪70年代中后期,国内的高层建筑还寥寥无几,吴景祥看到高层建筑是中国建筑未来发展的必然趋势,是未来的城市建设中一个亟待解决的课题,便开始关注并着手研究。1978年,“文革”结束后的第一批研究生唐玉恩、汪统成、杨另圭在入师门伊始,就确定了高层建筑的研究方向。[5]1984年,吴景祥在《建筑科学评论》(Ar ch itectur al Science Rev iew)中发表的《高层住宅建筑间距与土地有效利用》是这一时期的代表性成果。1987年,吴景祥主编、戴复东主审、多人参与的《高层建筑设计》终于由中国建筑工业出版社出版,这部著作恰逢其时,对后来我国城市建设中的大量高层建筑设计产生了深远影响。

6. 晚年生活

20世纪80年代中后期,年事已高的吴景祥逐渐从设计院淡出,但他退而不休,继续在复兴西路的家中接待来访,指导研究生。[6]除此之外,晚年的他热心不减,经常在状况好的时候出席一些建筑学会的活动,偶尔接受记者采访。1998年,为了追溯“文革”时期陈植先生保护外滩汇丰银行大楼穹顶马赛克的一段往事,吴先生在家中接受采访,送记者下楼时不慎摔倒,引发中风。1999年1月9日,这位中国第一代的留学建筑师、建筑教育家在上海逝世,享年94岁。先生去世后,《时代建筑》《建筑师》等杂志在当年分别刊发回忆文章,以表达对他的追思。

二、学术、实践与教学思想

1. 学术:超越“学院派”与“现代派”

谈到吴景祥的学术背景,后人几乎众口一词——“学院派”。可是当我们翻阅他的作品清单,即使在1949年以前,仍然有大量的住宅、宿舍等颇为“现代”的作品,5 0年代以后的厂房设计、住宅研究、高层建筑研究等,更是距离“学院派”很远。与同他共事多年的好友谭垣先生相比,不难发现其中有很大的差别。究其原因,就不得不从吴景祥留法时期的教育经历说起了。

作为20世纪30年代初期的留法学生,吴景祥受到的直接影响主要来自其学习经历。1929年,吴景祥进入巴黎建筑专科学院学习,这时正值这所历史悠久的学校遭遇转折期。巴黎建筑专科学院由工程师埃米尔·特雷拉特(Emile Trélat)于1865年创办,与巴黎美院相比,创办之初的巴黎建筑专科学院就设立了很多创新性的技术类课程,例如住宅卫生学、城市公共健康等。1907年,继任校长加斯顿·特雷拉特(Gaston T rélat,埃米尔·特雷拉特之子)又引进了钢结构、钢筋混凝土以及热带卫生学等课程。因此,这里一直都是建筑教育革新的桥头堡。1929年,也就是吴景祥入学的这一年,亨利·普罗斯特(Henr i Pr ost)成为新任院长,任期为1929年至1959年。[7]他在两个方面为学校带来了改变——增加了场地组织与经营、城市与景观等课程,以及在1934年为学校获得了国家承认的学位。作为在法国很有影响力的城市设计师,亨利·普罗斯特有很多城市规划设计作品,如摩洛哥、伊斯坦布尔等。吴景祥应该从普罗斯特那里获得了更加广阔的学术视野和对社会问题的关注。或许,这可以解释为他后来设计很多住宅建筑的原因,同时在20世纪50年代以后又积极投身于住宅研究。

毕业以后,吴景祥进入法国国家建筑师阿尔贝·拉普拉德的事务所实习。阿尔贝·拉普拉德是当时法国非常著名的建筑师,他的作品体现出对传统建筑的偏好和对当时的先锋建筑的喜爱之间的张力。从其20世纪30年代最重要的作品金门宫(法国国家移民历史博物馆)中,可以看到同时代建筑师普遍犹豫和挣扎于现代风格和学院派风格,这种调和学院派和民用建筑矛盾而采用的区别对待的二分法对吴景祥后来的设计思想产生了一定的影响。

吴景祥在法国所受的教育并非是“纯正”的巴黎美院学院派教育,或许,我们可以说他从根本上与正统“学院派”就是一种若即若离的关系。虽然从他具体的设计方法上来看,与强调构思、比例的学院派类似,但是更多了一层对于经济、人居等方面的现代建筑精神的关怀。这可以清楚地体现在他对柯布西耶激进的现代建筑理论的积极接受和引入上。

金门宫(法国移民历史博物馆)

1 9 5 8 年,吴景祥在《同济大学学报》上发表的长文《勒·柯布西耶》是国内较早的一篇全面讨论柯布西耶建筑思想的文章。其中,可以看到吴景祥对柯布西耶的生平、背景、对建筑的理解、功能的理论、几何的规律、建筑的真实性、与学院派的斗争等方面进行了全面的阐述。而且,他没有停留在那个时代泛泛而谈的革命、进步、意识形态斗争或者经济技术决定论的高度上,也没有陷于对柯布西耶个人创造能力的赞美,而是从建筑理论史的高度梳理了柯布西耶思想的来源和谱系。例如,在讨论美的时候,引用苏格拉底、维特鲁维、汤马斯·雷德的观点,可见他在西方建筑历史文化方面的深厚修养。更让人印象深刻的是,他还密切关注西方建筑学界同时代的研究。在这篇文章中,引用了发表于四年前(1954)的柯林·罗(Colin Rowe)的《理想别墅的数学比例》,对柯布西耶作品中比例的运用也提出了他个人的解读,反驳了现代建筑“功能主义”的标签式理解,还提到十次小组(Team X)在1955年对功能主义的批判。

1981年,吴景祥出版了《走向新建筑》的第一个中文译本,译文从法语翻译而来,并参考了英译本。对照该书写于1979年的“译者序”,可以看到其翻译和之前的文章一脉相承,观点高度一致,可见他对这一问题的长期关注。

从这些研究成果中[8],我们可以总结出吴景祥的建筑理论主张:新的建筑应该有广泛的定义,应该以功能为基础,应该满足新时代的客观的技术要求,应该符合几何规律,应该有真实的结构和情感,应该满足适用、经济、美观、合理等原则。如许多同时代的先行者一样,吴景祥的思考超越了学院与现代的标签,而落脚在理性务实的坚实基础上。

2. 实践:职业素养与服务国家

吴景祥一生的设计实践可以分成三个阶段:海关总署时期、联营时期和20世纪50年代以后的任教时期。总的来说,海关总署时期和联营时期是创作的高峰期。这一时期的作品数量众多、风格多样,且使用方便、做工精细、造价合理,体现出良好的美学修养和扎实的建筑学基础的职业建筑师精神。海关总署时期主要建成作品包括海口海关大楼设计(琼海关)(1936)、上海海关图书馆(1937)、天津海关扩建、九龙海关无线电台(1938)、蚌埠海关办公楼(1940)、上海海关总税务司公署(1943—1947)、上海汾阳路海关住宅区(1946)、上海新闸路海关职工宿舍(1946)、上海清华电影制片厂职工住宅(1946)、上海岳阳路中央研究院学术机关(194 6)、上海浦东陆家嘴海关总署改造修理海关职员宿舍(1946),以及上海水产研究所鱼油厂专家招待所、食堂、宿舍(1947—1948)等。1949年后,由于国家建设计划侧重点的改变,吴景祥联营时期的作品以工业建筑和政府委托设计为主,在初期经济紧张的情况下,显示出更加务实的作风,建筑作品朴素、实用,又不乏形式美感。包括上海耀华玻璃厂职工住宅及部分厂房(1950),上海中南橡胶厂车胎厂房(1952),杭州市政府大楼(方案,时间不详),湖南省委一号办公楼,湖南省省委礼堂、食堂、幼儿园、托儿所、干部住宅(1952,与李正合作)等。

20世纪5 0年代以后,作为教授和系主任的吴景祥要考虑的问题就更多了。和当时很多受到中华人民共和国成立初期的全民建设社会主义国家热情鼓舞的人们一样,已近知天命之年的吴景祥爆发出极大的热情,积极投身于为新中国建设谋划未来的事业中去。在此后的40年间,他这种对于国家建设的热情一直没有衰退,其研究和实践始终以国家建设的需要为指向。20世纪50年代末期开始,吴景祥独立发表《建筑的历史发展和中国社会主义建筑新风格的成长》(《建筑学报》1961年08期)、《我国建筑事业三十五年来的光辉成就》(《建筑学报》1984年0 9期),合撰《关于建筑现代化和建筑风格问题的一些意见》(《建筑学报》1979年01期)、《联合宣言》(《建筑学报》1986年06期)等文章,我们从中不难看出他对于中国建筑发展的一系列具有鲜明时代性的思考和展望。

在这些文章中,吴景祥的研究涉及诸多领域,例如:中国的民族形式不是一成不变的,新的建筑风格必然建立在新结构、新材料、新技术、新工艺、新设备和新生产方式之上。创造现代的物质环境是建筑现代化的主要使命,而高速度、高质量必然要求设计标准化和建筑生产方式的工业化。生活的、大量的、实用的建筑则要求以实用、经济、简洁为主,以满足大批量、快速建造的需要。1954年最终建成,由吴景祥负责,戴复东、吴庐生参与的同济大学教学中心大楼是这一时期的代表作品。

1961年,吴景祥在《建筑的历史发展和中国社会主义建筑新风格的成长》中写道:“今天的建筑已经不是拘泥于一块畸形的地皮上建造一所私人住宅的时期了,我们经常在考虑大规模的工业区、大型生产建筑群、整个新城市和成批的居住区、居民点及整个人民公社的建筑。”[9]这可以看作他20世纪50年代以来思想转向的一个宣言式的标志。1949年后,吴景祥进行的研究工作都是这种转向的具体体现,包括50年代末期开始进行的住宅建筑研究、配合国家船舶设计工作的船舶室内设计研究,80年代的高层建筑研究、工业化建筑体系研究等。

湖南省省委礼堂

从留法时起,受欧洲现代建筑思想的影响,吴景祥就对住宅有所关注。回国以后完成的设计项目中,相当一部分是宿舍和住宅。新中国成立后大量的建设任务迫在眉睫,社会的变化更要求建筑工业要以“为人民服务”为目标,于是住宅研究成为首要的问题。1958年,吴景祥根据1957年秋随中国建筑代表团赴法国各地参观访问的“预制房屋”的资料撰写《法国近年装配式住宅概况》,1959年又发表《住宅建筑问题》。1962年,他的助手朱亚新曾经回忆起,正是在吴先生的鼓励之下,他借鉴石库门的“通过式厨房”设计出了小面积住宅的方案,并发表在1962年的《建筑学报》上。

海口海关大楼设计(琼海关)1936

20世纪80年代初期,考虑到国家经济社会持续发展的需要,年逾七旬的吴景祥开始了高层建筑的研究,在八十多岁的时候,出版了影响深远的《高层建筑设计》。在随后的研究中,他不断扩展自己的研究领域。80年代初,吴景祥在我国改革开放起步阶段就以超前的眼光,开始思考怎样使中国建筑多元化,怎样提高建筑生产力,以最高效的办法加速实现我国的小康居住水平。1981年,吴景祥开始主持设计同济大学留学生大楼,这是他最后一个重要的设计工程,从中积累了宝贵的高层建筑实践经验。留学生宿舍大楼高14层,总高度43米,是当时同济校园内最高的建筑。

可以说,1949年后长达半个世纪的吴景祥学术生涯的每一次转向,无不是与中国国家建设的需要紧密联系在一起的。

3. 教育思想:解决问题与面向实践

20世纪80年代,吴景祥在一篇回忆中说到,建筑师“……认真思考、解决问题,同时在解决实际问题之外要经常考虑到美学问题的重要性,以培养学生的艺术鉴赏能力。这就是一个建筑师最基本的性格与要求,也是建筑教育培养的主要目标”。这可以看作吴景祥的建筑观和建筑教育思想较为完整的表述。

吴景祥的教育生涯开始于之江大学建筑系。创立于1938年的之江大学建筑系的建筑教育以培养职业建筑师为目标,因此任课教师都又同时是参与实践的建筑师。吴景祥在之江大学的教学“从建筑初步开始的。初步的教材多结合实际,进行教学,取得一定的效果”。其后,吴景祥一直主要教授“建筑图案”,也就是建筑设计课程,也曾经教过建筑理论。之江大学的建筑理论讲授的是布扎建筑设计理论。早期是王华彬教课,吴景祥、黄家骅都教过这门课,他们采用霍华德·罗伯逊(Howard Robertson)的《建筑构成原理》(The pr inciples or Architectural Composition)作为教材,这是美国的布扎教学体系的经典教材。

1 9 5 2 年,吴景祥开始在同济教授建筑设计,直到后来转向设计院工作。从之江时期开始,吴景祥与谭垣就是同事,也是此后多年的好友。在所有采访中,这两个人几乎都是同时被提到,无论在之江大学还是同济大学,两人都经常带同一个班级,因此也产生了许多趣事和对比。据20世纪50年代的助教李正回忆,“那时,吴先生和谭先生都是我帮着改图,把细节标注出来。那时候改图也是平面、立面、剖面,都是先在草图上提出不对的地方,讲完图就改过来,改过一遍同学就高兴得不得了。(吴先生和谭先生)他们在方法上差不多,美国、法国都是布扎的”。后来的助教朱亚新回忆说:“吴先生和谭先生有一点不同。50年代我是谭先生的助教,那时候我们还是一个班级,三年级,做公共建筑。主要是吴先生和谭先生带学生。在评图的时候吴先生是不会争的,但是谭先生喜欢讲,戴复东先生会和他争论。吴先生的性格比较温和,但其实很有想法。他不喜欢和别人争论,但是你去问他什么问题他都会很好地解答。”从这里可以看出吴先生谦虚、儒雅的性格特点。

湖南省委一号办公楼

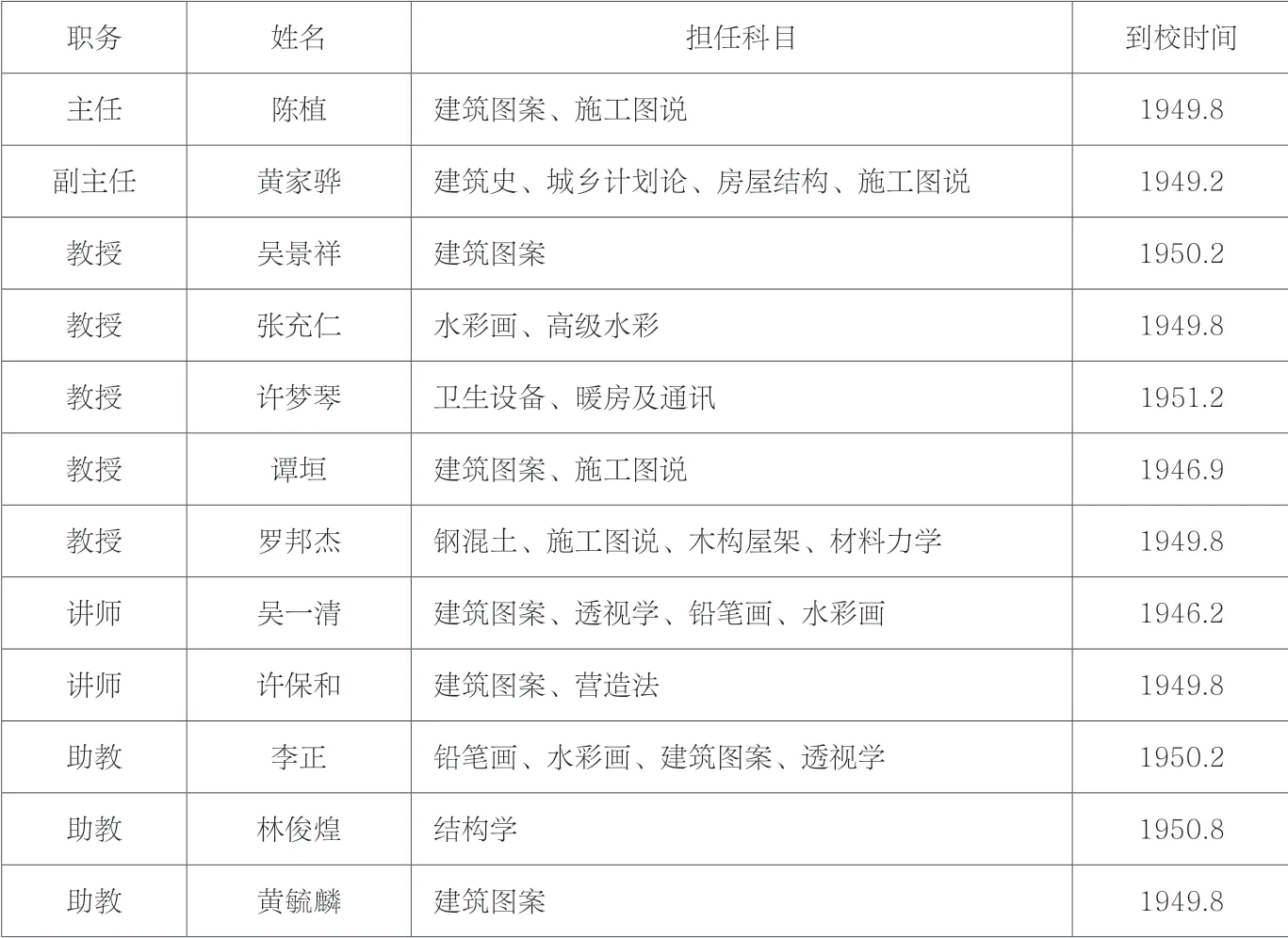

私立之江大学建筑工程系1951年教员名单

同济留学生楼效果图水彩稿

如果要总结吴景祥从教经历中最重要的贡献,那就应该是作为主要参与者和负责人之一,利用创建高校设计院的机会,积极探索设计教学和实践。他在1958年第7期的《建筑学报》上发表的《边教学边生产是理论联系实际的好办法》一文,特别总结了这方面的经验:“我们成立这样一个学院可以说是有双重目的的。一方面当国家迫切需要建设设计力量的时候,我们尽了一部分的责任。但更重要的是使教学工作能与国家当前的建设实际密切地结合……学生从事工作是从实践中学习。教师从事工作又能从经验中吸取营养来丰富理论知识,充实教学内容。所以在高等学校中,成立这样一个机构,不仅从教学的角度上,或从国家建设的角度上来看都是有益的。”[10]这一结合了教学和实践模式的创新对中国建筑教育和实践来说,都有着无比深远的影响。

三、吴景祥的精神遗产

吴景祥作为第一代留学归国的建筑师,纵观其整个职业生涯,可以看出,他是20世纪的同龄人。他的经历,就是一部20世纪中国建筑师的历史。20世纪20年代留法获得的国际视野、30年代回国实践的理性务实的职业精神、50年代起对国计民生的持续关注,这些时代特征都集中体现在吴景祥的身上和他的作品中。他的一生就像他的性格一样,充满着温和的智慧:早年接受的是学院派的教育,但是从未拒绝现代建筑的主张,而是积极地引入新的时代精神;他针对新时代的要求和国家建设的需要,积极投身关系广大人民群众需求的住宅研究和高层建筑研究;他早年专心职业实践,技艺精湛作品众多,但在50年代转入教学以后,转而积极探索实践和教学相结合的道路。

吴景祥倾其一生展示了超越学院派和现代派二分之外的建筑师的根本,那就是理性、务实的作风,严谨、勤奋的品格,忠诚、利他的精神。在其教学和实践的50年中,始终保持对国计民生、建筑设计和艺术修养的热爱,而这些无论是这个时代还是那个时代,无论是学院派还是现代派,都应一以贯之。从这个意义上说,吴景祥是中国建筑发展的亲历者,是学术发展和时代变迁的见证者,同时也是一位超越者。

吴景祥和同济其他诸位老先生共同开创的“理性务实、注重实践和职业技能的培养、服务社会”的精神,已成为同济建筑教育的重要精神遗产,融入了今天同济建筑人的血液之中。

注释:

[1]刘一达.即将消失的老宅[N].北京晚报,2002年1月28日.

[2]土木工程系是清华大学历史最悠久的系科之一,早在1916年清华学校(清华大学前身)即开始招收土木工程学科的留美专科生。1925年,清华学校建立大学部,1926年成立工程系,含土木、机械、电子三科,由此正式揭开土木工程系的历史。

[3]吴景祥自述,1951年,之江大学档案,现藏于杭州市档案馆。

[4]同时期留法的中国留学生,从思想主张、学术道路、职业发展等方面,都表现出鲜明而多元的特点:较早赴法的刘既漂(1901—1992)留学里昂大学美术系,兼修建筑,深受当时法国装饰艺术的影响,20世纪20年代回国后参与创办国立杭州艺术专科学校,担任建筑设计系主任,他在公共媒体中积极宣传“美术建筑”的主张,对建筑艺术知识的大众普及和传播发挥了很大作用;虞炳烈(1895—1945)留学法国巴黎美术学院建筑科里昂分校,并曾经在巴黎大学都市计划学院深造,获得“法国国授建筑师学位”,回国后曾任中央大学建筑系教授以及第二任建筑系主任(任期为1934年至1937年),虽然抗战期间辗转多地且英年早逝,仍留下大量作品;卢毓骏(1904—1975)留学法国国立公共工程学院和巴黎大学都市计划学院,回国后进入考试院工作,同时积极宣传现代建筑理论,1949年后到中国台湾,1961年创办台湾“中国文化大学”建筑与都市设计系,是台湾光复初期的重要建筑师,是中国最早引介现代建筑观念和都市计划的开拓者之一;出生晚些的华揽洪(1912— )则在法国接受中学和大学的系统教育,于20世纪50年代回国,参与北京城市规划委员会,并设计出堪称现代建筑经典的北京儿童医院等建筑,对后代建筑师影响甚大。和吴景祥先生一样,这些建筑师在为中国现代建筑的发展做出了巨大贡献的同时,可谓每一位都个性鲜明,由此也可见法国当时的宽松氛围。

[5]1984年,三位研究生都以高层建筑研究相关选题的论文毕业,唐玉恩的《高层旅馆建筑设计中若干特征性问题的探讨》、汪统成的《高层住宅建筑设计中若干特征性问题的探讨》、杨另圭的《高层办公建筑设计中若干特征性问题的探讨》。此后1986级的严龙华也参与了高层建筑的研究,论文结合了城市设计与高层建筑研究,题目为《高层建筑与城市景观》。(同济大学图书馆)

[6]吴景祥的学生严龙华回忆:“在我读研第一年,先生还依然每周一个半天来同济大学设计院上班,听取汇报及指导工作,并过问我基础课学习的情况。第二学年开始,吴先生就几乎不来设计院了,遂要求我每周至少到他家里一次。”

[7]亨利·普罗斯特1892年毕业于巴黎建筑专科学校,后又就读于巴黎美院并获得1902年罗马大奖。

[8]这在其他的一些著作中也有明确体现。包括1959年的《资本主义国家的建筑》、1961年伦敦UIA大会的报告《新材料与新技术时代的建筑》等。[9]吴景祥.建筑的历史发展和中国社会主义建筑新风格的成长[J].建筑学报,1961:8.

[10]吴景祥.边教学边生产是理论联系实际的好办法[J].建筑学报,1958:7.