坠礼之始?

——荀顗“从孙为后”之事发微

2019-05-24吴凌杰

吴凌杰 刘 佳

(1.上海师范大学古籍所,上海200234;2.上海大学历史系,上海200444)

自古以来,立嗣就是家族关系的核心议题,从承嗣人的选择、到承嗣人与被承嗣人的关系都使得整个继嗣过程变得相对复杂。传统宗族思想要求继嗣双方遵循“昭穆相当”“同姓为嗣”的原则,但在实际运行中却常常出现“昭穆不当”“异姓为嗣”的情况。这种“礼法不兴”的现象为目前学界所关注[1]据笔者所见,邹远志《魏晋养子现象的合理化进程——晋人宗法观念当代性转换的一个向度》一文对魏晋时期养子现象中“异姓为嗣”的事例做了较为简略的探讨,南都学坛,2009,(1);杜正贞《“异姓为嗣”问题中的礼、法、俗——以明清浙南族规修订为例》一文对“异姓为嗣”风俗的由来及其在礼、法、俗等方面的演变做了颇为精当之研究,其研究主体为明清两代,历史研究,2017,(3).而专注于魏晋的学者则多关注于家族史,如张少雄《汉末魏晋颍川荀氏家族研究》.陕西师范大学2013年硕士论文;王莉娜.《汉晋时期颍川荀氏研究》.上海师范大学2013年博士论文,两文均对荀氏一族进行了复杂细致的考证,但缺乏对荀氏家族内部“从孙为后”事例的分析。总而言之,学界对于传统继嗣事例中的“礼法不兴”现象与荀氏一族都有文章考释,但似未见专文将魏晋时期“礼法不兴”现象与荀顗“从孙为后”之事结合进行探讨。,但总体而言关注较为不足,基于此,本文拟以荀顗“从孙为后”之事为开端,通过个案分析,去研究当时社会“礼法不兴”现象及人们对此的态度,以求方家指正。

一、荀顗生平及其“从孙为后”之事

据《晋书·荀顗传》载:

荀顗,字景倩,颍川人,魏太尉彧之第六子也。幼为姊婿陈群所赏。性至孝,总角知名,博学洽闻,理思周密。魏时以父勋除中郎。宣帝辅政,见顗奇之,曰:“荀令君之子也。”擢拜散骑侍郎,累迁侍中。为魏少帝执经,拜骑都尉,赐爵关内侯。难钟会《易》无互体,又与扶风王骏论仁孝孰先,见称于世[2](唐)房玄龄.晋书(卷三九).荀顗传[M].中华书局,1974.(P1150)。

荀顗年幼就以聪慧见爱于姐夫陈群,因性孝而博学得到了司马懿的赏识被授予了散骑侍郎的职位,并在此后不断被提拔,魏少帝时被赐爵关内侯,官拜骑都尉。由此可知荀顗出生于名门望族,并年少成名,性格孝顺加之众人推举,仕途坦荡。而他也颇为进取,尽忠于司马氏,当高贵乡公曹髦继位后,他提醒司马师要留心于对皇帝废立不服之人,这让司马师提高警惕并铲除了毌丘俭、文钦等反叛分子,因而顺利被封为万岁亭侯。

当司马昭篡位后,荀顗带头对司马昭进行叩拜。《晋书·王祥传》载:

及……顗谓祥曰:“相王尊重,何侯既已尽敬,今便当拜也。”祥曰:“相国诚为尊贵,然是魏之宰相。吾等魏之三公,公王相去,一阶而已,班例大同,安有天子三司而辄拜人者!损魏朝之望,亏晋王之德,君子爱人以礼,吾不为也。”……帝曰:“今日方知君见顾之重矣!”[1](唐)房玄龄.晋书(卷三三).王祥传[M].中华书局,1974.(P988)

这种屈膝媚态为他迎来了更大的利益,他坐拥从龙之功于咸熙初年被封为临淮侯。为了利益的最大化,他与贾充联盟,力推贾充之女贾南风为皇后,并盛称其“姿德淑茂,可以参选”,他的曲意逢迎使得他的官爵不断晋升,官职从侍郎加至太尉,爵从亭侯进为公,成为一时显赫之权贵。

除了醉心于钻营外,荀顗还是一名礼学家,曾领命修《晋礼》与乐律,史载:

及蜀平,兴复五等,命顗定礼仪。顗上请羊祜、任恺、庚峻、应贞、孔颢共删改旧文,撰定晋礼……时以《正德》《大豫》雅颂未合,命顗定乐。事未终,以泰始十年薨[2](唐)房玄龄.晋书(卷三九).荀顗传[M].中华书局,1974.(P1151)。

而最终乐律还未修成荀顗便过世,在其死后,司马炎为其致哀,特意下诏书云:

“侍中、太尉、行太子太傅、临淮公顗,清纯体道,忠允立朝,历司外内,茂绩既崇,训傅东宫,徽猷弘著,可谓行归于周,有始有卒者矣。不幸薨殂,朕甚痛之。其赐温明秘器、朝服一具,衣一袭。谥曰康。”又诏曰:“太尉不恤私门,居无馆宇,素丝之志,没而弥显。其赐家钱二百万,使立宅舍。”[2](P1151)

通过诏书,武帝司马炎肯定了他功臣的地位及其对晋朝的贡献。

综上所述,荀顗不仅出身于名门望族,更是一个深通礼学之人,史云:“顗明《三礼》,知朝廷大仪”。但在继嗣人员的选择上,他却违背传统礼法的原则,坚持立其从孙为嗣,史云:“无子以从孙徽嗣”。这种立嗣行为遭到刘宋朝人抨击,言云:“荀顗无子立孙,坠礼之始”。讽刺荀顗立孙为嗣之事是破坏礼制的开端,为何深通礼法之人却做出了违背礼法之事,并为后人称之为礼法破败的开始呢?想要找到答案就必须追寻传统礼法对于继嗣的规定及其演变。

二、传统礼法对继嗣的规定

追寻古史所载,传统的礼法思想对继嗣行为有明确记载,在《仪礼·丧服传》有云:

为人后者。

[传曰]:何以三年也?受重者必以尊服服之。何如而可为之后?同宗则可为之后”何如而可以为人后?支子可也[3]杨天宇(译注).仪礼译注·丧服第十一.程俊英,黄寿祺等(译注).十三经译注.上海古籍出版社,2004.(P300)。

由此可知承嗣人为被承嗣人必须是同宗同族之人,为何必须为同宗之人呢?《仪礼》对此解释:

大宗者,宗之统也……尊者尊统上,卑者尊统下。大宗者,尊之统也;大宗者,收族者也,不可以绝,故族人以支子后大宗也。嫡子不得后大宗[3](P308)。

承嗣人必须与被承嗣人是同宗同族之人,只有继立双方是同族之人,继嗣才为宗族承认,而其目的在维护同宗同姓的亲缘关系以及避免宗教的财产落入外人之手。大宗作为宗族社会的核心,拥有着收聚族人的责任,如若大宗立异姓为嗣,对自身的权威带来损害,导致宗崩族解。

随着此后的发展,对于继嗣双方当为“同宗同族”的原则也被承袭下来,在《通典》所引汉代《石渠礼论》中云:

大宗无后,族无庶子,己有一嫡子,当绝父祀以后大宗不?戴圣云:“大宗不可绝。言嫡子不为后者,不得先庶耳。族无庶子,则当绝父以后大宗。”闻人通汉云:“大宗有绝,子不绝其父。”宣帝制曰:“圣议是也。”[1](唐)杜佑撰.王文锦等(点校).通典(卷九六)[M].中华书局,2016.(P2568)

由上可知,传统礼制中继嗣原则在汉代有了一些转变,即大宗作为一个宗族核心主体,在汉人心中大宗断绝是不可接受的,因而当大宗面对绝嗣的情况时,宗族内部小宗的就必须将其庶子过继给大宗,当没有庶子时,嫡长子也必须被过继给大宗,即所谓的“小宗可绝,大宗不可绝”之理。与传统的《仪礼》相比,继嗣大宗的原则由《仪礼》中“支子可继大宗,嫡子不可”进一步强化为“无支子时,嫡子可继大宗”。汉代对宗族观念的强化,更坚定了继嗣“同宗同族”原则,宁愿将小宗嫡子过继大宗,也不愿异姓之人承嗣宗庙。

总而言之,汉及汉前的礼法皆坚持着继嗣双方必须为“同宗同族”的原则,那为何作为礼学家的荀顗却不顾礼法的原则,坚持立从孙为嗣呢?

其实将目光拉回魏晋时期便可知这一时期,继嗣事例颇为普遍,立嗣所坚持的“昭穆相当”“同宗同族”的原则屡遭破坏,且举如下事例以证之:

在《晋书·贾充传》中记载贾充同样养外孙为后之事,文曰:

充妇广城君郭槐,性妒忌。……即鞭杀之。黎民恋念,发病而死。后又生男……又杀之,儿亦思慕而死。充遂无胤嗣。及薨,槐辄以外孙韩谧为黎民子,奉充后[2](唐)房玄龄.晋书(卷四○).贾充传[M].中华书局,1974.(P1170-1171)。

由前文可知,荀顗与贾充同为西晋元老,二者交好,在立嗣问题上,贾充同样也不遵循礼法原则,选择以“外孙为后”。

而在《晋书·义阳王传》中也记载一件“以孙为后”之事,文云:

(义阳王司马望)四子:弈、洪、整、楙。……更以章武王威为望嗣。后威诛,复立奇为棘阳王以嗣望[3](唐)房玄龄.晋书(卷三七).义阳王传[M].中华书局,1974.(P1087)。

由此可见,在司马望立嗣问题上,有着两次较大的变动,但这两次变动立嗣人员的选择者皆是其孙辈,让孙辈充其后。

此后还有《晋书·阮孚传》记载其以从孙为嗣之事,文云:“孚字遥集……无子,从孙广嗣。”[4](唐)房玄龄.晋书(卷四九).阮孚传[M].中华书局,1974.(P1364-1365)《《晋书·刘颂传》:“颂无子,养弟和子雍早卒,更以雍弟诩子鄢为嫡孙,袭封。”[5](唐)房玄龄.晋书(卷四六).刘颂传[M].中华书局,1974.(P1308)等等

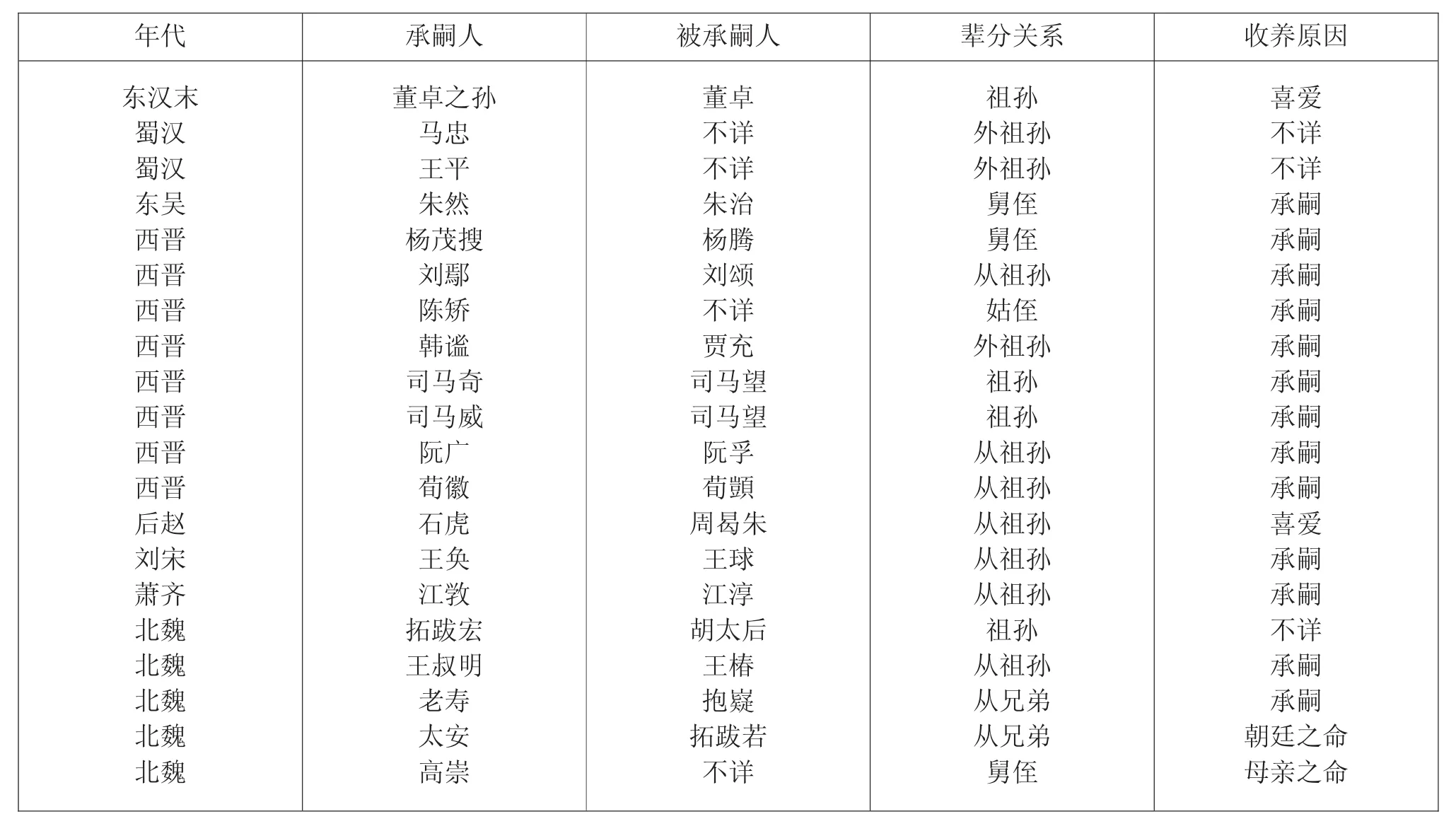

如果将目光放入三国两晋南北朝这一时代,便可知荀顗之事只是林林总总“礼法不兴”现象中的寻常之事,为避免重复啰嗦之嫌,笔者曾对三国两晋南北时期继嗣中“礼法不兴”事例进行统计:

表1 三国两晋资料中收养中“礼法不兴”事例统计[1]吴凌杰.不伦之伦——浅析三国两晋时期“紊乱昭穆”现象.湖北文理学院学报,2018,(10).为适应文章结构略有修改.

由上表可知,荀顗以“从孙为后”在这一时期并不独特,更有收养从弟与侄为后的事例,那么为何在这一时期,立嗣问题上的“礼法不兴”现象如此突出呢?

三、“礼法不兴”的立嗣事例流行之原因

关于魏晋时期继嗣事例中“礼法不兴”现象为何得以普遍流行,笔者曾进行过探讨[2]吴凌杰,俞钢.宋代“紊乱昭穆”事例新探.保定学院学报,2018,(4).,在此试做出更进一步的分析。

首先是当时皇权与礼法的斗争,撕开了继嗣原则的口子,使得继嗣事例中“礼法不兴”现象得以流行。在前面所述贾充以“外孙为嗣”之事中,就引发了西晋朝廷对于“异姓为嗣”的辩论,兹移于下:

……曹轸谏槐曰:“礼,大宗无后,以小宗支子后之,无异姓为后之文。无令先公怀腆后土,良史书过,岂不痛心。”槐不从。……时人讥之,而莫敢言者[3](唐)房玄龄.晋书(卷四○).贾充传[M].中华书局,1974.(P1171)。

秦秀对此也发表过看法:

及充薨,秀议曰:“充舍宗族弗授,而以异姓为后,悖礼溺情,以乱大伦……‘莒人灭鄫’圣人岂不知外孙亲邪!但以义推之,则无父子耳。……然则以外孙为后,自非元功显德,不之得也。天子之礼,盖可然乎?绝父祖之血食,开朝廷之祸门。……不从[1](唐)房玄龄.晋书(卷五○).秦秀传[M].中华书局,1974.(P1405-1406)。

由上述两条史料可知,韩咸、曹轸等人从传统礼法出发,认为贾充立外孙为嗣违背了继嗣中“同宗同族”的原则,要求其改立他人为嗣,而秦秀则更为猛烈抨击了贾充立嗣的违礼性,用“莒人灭鄫”之事指出,虽然外孙在血缘与关系上都比同宗支子更为亲近,但外孙毕竟不属于同宗之人,如若立其为嗣,会使得自身宗族昭穆紊乱,进而父子之伦败坏,有“绝父祖之血食,开朝廷之祸门”危险。晋武帝出于私心用皇权压制了反对者的呼声,这是一件皇权压制礼法的重大事件,虽然在世人心中终究认为此种继立不合礼法,但“时人讥之,而莫敢言者”,皇权压制了礼法,使得传统继嗣要求“同宗同族”的原则被撕开了一道口子,成为当时“礼法不兴”现象得以突出的重要原因。

但这种皇权支持下出现的“异姓为嗣”现象,依旧没有得到礼法的认可,一旦改朝换代,必然会遭到后世的猛烈炮轰。在南朝刘宋时,宋明帝想让江敩出继给他的从祖父江淳,这引起了官员的议论:

于是仆射王俭启:“礼无后小宗之文,近世缘情,皆由父祖之命,未有既孤之后,出继宗族也。虽复臣子一揆,而义非天属。江忠简胤嗣所寄,唯敩一人,傍无眷属。敩宜还本。若不欲江愻绝后,可以敩小儿继愻为孙。”尚书参议,谓:“间世立后,礼无其文。荀顗无子立孙,坠礼之始;何琦又立此论,义无所据。”于是敩还本家,诏使自量立后者[2](南朝梁)萧子显撰.南齐书(卷四三).江敩传[M].中华书局,1974.(P1101)。

在这场争论中,荀顗“从孙为嗣”的事例重新被提及,并被按上了“坠礼之始”的头衔,由此可知虽然“从孙为嗣”在皇权的支持下得以延续,但一旦改朝换代或者皇帝自身较软弱,礼法便会重新占上风。

再者,随着汉朝的瓦解,儒家思想对于人们的影响衰微,人们对汉代儒学进行反思,在继嗣问题上,一些人要求继嗣讲究情理相合,而不是冷冰冰的死板条文。因此有学者如邹志远指出:“晋人对汉末以来继嗣原则做出了若干宽泛化的改变,如将‘为人后’与‘为人子’不再严格区分,而是混同使用,对于‘支子后大宗’的支子从族子放宽为兄弟之子等,使得养子现象在两晋时期走向了合礼化的过程。”[3]邹远志.魏晋养子现象的合礼化进程——晋人宗法观念当代性转换的一个向度.南都学坛,2009,(1).此说颇为精当,笔者不敢窃而用之,试从两晋儒学衰微之原因出发,可使此论更为丰满。

从两汉延续下来的儒学进入魏晋时期不被世人所严守,加之战乱频发,文人对儒家入世之说不再认可,转向老庄玄学,提倡及时享乐,放纵自身,并兴起清谈之风。如竹林七贤之一的阮籍提出:“越名教而任自然。”讲究不困于物,不疲于己,对于所谓文人贵客嗤之以鼻。道法老庄,其文有言:“六经以抑引为主,人性以从欲为欢。抑引则违其愿,从欲则得自然。然则自然之得,不由抑引之六经;全性之本,不须犯情之礼律。”文人鄙弃自汉代以来的儒学经典,认为它们是压抑人性之物,并提出了“礼岂为我辈设耶”的质问,这种对汉代儒家学说的反动使得当时的礼法约束遭到了削弱。

同时应该注意到奉行清谈之风的多为魏晋豪门贵族,他们无心于繁事琐务,醉心于清谈,对于传统礼法并不重视,如荀顗之事,东晋的何琦就认为此事合情合理:

“卿士之家别宗无后,宗绪不可绝,若昆弟以孙若曾孙后之,理宜然也。礼缘事而兴,不应拘常以为碍也。魏之宗圣,远继宣尼;琦从父以孙绍族祖;荀顗无子,以兄孙为嗣。此成比也。”[1](唐)杜佑.通典(卷九六).礼典·总论为人后议[M].中华书局,2016.(P2568)

何琦从贵族等级出发,认为卿士之家(即门阀大族)宗脉不可断绝,传统礼法中继嗣的原则不应该成为贵族门阀家族延续的阻碍。从这个角度,他认为荀顗无子立孙可为后鉴,又《通典》所载:

(晋)范汪祭典云:“废小宗昭穆不乱,废大宗昭穆乱矣,先王所以重大宗也。岂得不废小宗以继大宗乎!汉家求三代之后弗得,此不立大宗之过也。岂不以宗子废绝,图籍莫纪。若常有宗主,虽丧乱,要有存理。或可分布掌录,或可藏之于名山,设不尽在,决不尽失。且同姓百代不婚,周道也。而姓自变易,何由得知。一己不知,或容有得婚者,此大违先王之典,而伤自然之理。由此言之,宗子之重于天下久矣。”[1](P2568)

因而可知,高门贵族内部讲究大小宗之别,在大宗无嗣时,小宗必须后大宗以求得大宗血脉的延续,哪怕以小宗绝嗣为代价。高门贵族以血脉高贵而自矜,用血脉联系起来的门阀更讲究内部的延续性,即所谓的“若常有宗主,虽丧乱,要有存理”,哪怕这种“从孙为嗣”在违背礼法的原则。由此可以看出,当触碰到这些贵族利益(如在自身家族面对绝嗣情况之时),传统的礼制便会被抛弃。

同时胡风之影响也不容忽视,这一时期汉人内部收养事例中“礼法不兴”的现象也有胡风传袭之影响。伴随着胡人的南下,传统汉人的继嗣原则受到胡族因子的影响,在胡族建立的北方政权中“异姓为嗣”“昭穆不当”的继嗣风俗影响到了江左的汉族政权,江左汉族政权统治下的地域,其立嗣也受到胡人的影响,这种影响持续到了唐五代,直到宋代,英宗时期下令取消驸马升行,在贵族内部“异姓为嗣”的现象才得以终结,而民间“异姓为嗣”的现象还继续存在。

且举以下例子证之:首先在胡族之地,“异姓为嗣”一直是胡人继嗣的传统习俗,在《宋书·氐胡传》就有记载,其文云:

略阳清水氐杨氏,秦、汉以来,世居陇右,为豪族。汉献帝建安中,有杨腾者,为部落大帅……无子,养外甥令狐氏子为子,名戊搜[2](南朝齐)沈约.宋书(卷九八).氐胡传[M].中华书局,1972.(P2403)。

可知杨腾本为氐人,在他面对自身无后的情况时养外甥之子为子,可见在东汉末年的氐族中便存在着养异姓为子的现象。

又《魏书·高崇传》载:

高崇,字积善,勃海蓨人……父潛……詔以沮渠牧犍女赐潛为妻,封武威公主。拜驸马都尉,加宁远将军,卒。崇少聪敏……初崇舅氏坐事诛,公主痛本生绝胤,遂以崇继牧犍后,改姓沮渠[3](北魏)魏收.魏书(卷七七).高崇传[M].中华书局,1974.(P1707)。

高崇之母为沮渠牧犍之女,而沮渠氏便是匈奴支系卢水胡人,其母因为担心沮渠一脉绝嗣,便让其改姓沮渠,认舅为父。

再如石勒“以子为弟”之事,据《晋书·石季龙传》载:

石虎本应该为石勒的从子,因为石虎遭受石勒父亲的喜爱,而被其收养为子,致使其辈分与石勒由从父子变为兄弟,而石虎与石勒都同属于羯族。

由上述三例可知,在胡族政权内部,收养异姓为子,乃至是将同辈之人升行的收养方式都极为普遍,同时有学者指出在西北少数民族地区,留存在称父为兄,唤母为姐的传统[1]陈宗振.试释李唐皇室以“哥”称父的原因及“哥”、“姐”等词与阿尔泰诸语言的关系.语言研究,2001,(2).。还有学者认为:“冯太后与孝文帝之间互称母子,是少数民族中“还子”风俗的遗留”[2]周鼎.西安所出两方唐代亲王墓志补释:兼论唐代皇室中的以孙为子现象.碑林集刊,2012,(00).。种种可见,胡人对于伦理之义并不重视,并在胡族高层之间颇为流行,这种逆论悖礼之风极有可能对汉人江左政权产生影响。

由此可知,北方胡族建立的政权中,少数民族的遗风保留较多,立嗣不讲昭穆,随意的升降行辈,而这无疑影响到了汉人的继嗣原则。又陈寅恪先生在《隋唐制度渊源略论稿》中云:

凡江左承袭汉、魏、西晋之礼乐政刑典章文物,自东晋至南齐其间所发展变迁,……凡北齐承袭元魏所采用东晋南朝前半期之文物制度皆属于此范围也[3]陈寅恪.隋唐制度渊源略论稿.商务印书馆,2011.(P3-4)。

陈先生认为隋唐之制度来源于三,其中胡族因子对江左政权影响颇为显著,此说几成中古史研究之重要论断,笔者且举一例以为应和。《太平御览》所引董卓之事较为明显的体现这种趋势,文云:

卓孙年七岁,爱以为己子。为作小铠胄,使骑駃(音决)騠(音啼)马,与玉甲一具。俱出入,以为麟驹凤雏,至杀人之子,如蚤虱耳[4](宋)李昉等.太平御览.国家图书馆出版社,2014.(P1973)。

董卓虽为汉人,但他成长于凉州,喜好结交羌人,此后又多次镇压羌人起义,其发家与胡族联系密切,因此他“以孙为子”之事极有可能受胡人影响。

总而言之,在魏晋时期在继嗣事例中出现的如此普遍的“礼法不兴”现象并非突然之兴盛,而包含了复杂的原因。有皇权的支持、门阀贵族利益的抉择、礼制自身的衰微、胡风因素之影响等多种因素。

四、余论

由上可知,在两晋南北朝时期,立嗣中“礼法不兴”的现象较为普遍,那么为何在宋明帝时期,朝廷争论时要将荀顗以“从孙为子”之事重新提及,并称其为“坠礼之始”?想要对此有所了解,就必须将西晋与刘宋礼法中有关立嗣方面规定进行比较,从而找出不同之处。

魏晋之礼法来源于汉,但与汉却有一定的不同,如前所述汉人的宗族思想认为小宗可绝后,而大宗不可绝,到了魏晋却发生了变化。据《通典·丧服传》云:

(魏)刘德问以:“为人后者,支子可也,长子不以为后。同宗无支子,唯有长子,长子不后人则大宗绝,后则违礼,如之何?”田琼答曰:“以长子后大宗,则成宗子。礼,诸父无后,祭于宗家,后以其庶子还承其父。”[5](唐)杜佑.通典(卷九六).礼典·总论为人后议.中华书局,2016.(P2568)

而在晋朝时同样有载:

(晋)或问许猛云:“为人后时有昆弟,后昆弟亡无后,当得还否?若得还为主否?”猛答云:《丧服传》曰:‘何如而可以为人后?支子可也。嫡子不得后大宗。’然大宗虽重,犹不夺己之正以后之也,推此而论,小宗无支子则大宗自绝矣。子不绝父之后,本家无嗣,于义得还;出后者还本追服。”[5](P2570)

又接续前面范汪“小宗绝嗣以继大宗”之言,其子汪甯不甚认可,文云:

(汪)子(甯)以为:“父母生之,续莫大焉。三千之罪,无后为重。夫立大宗,所以铨序昭穆,弥纶百代,继之以姓而弗别,缀之以食而弗殊。礼尽于此,义诚重矣。方之祖考,于斯为薄。若令舍重适轻,违亲就疏,则是生不敬养,没不敬享,生人之本不尽,孝子之事靡终,非所以通人子之情,为经代之典。夫嫡子存则奉养有主,嫡子亡则烝尝靡寄,是以支子有出后之义,而无废嫡之文。故嫡子不得后大宗,但云以支子继大宗,则义已畅矣。不应复云嫡子不得继大宗,此乃小宗不可絶之明文也。若无大宗,唯不得收族耳。小宗之家,各统昭穆,何必乱乎[1](唐)杜佑.通典(卷九六).礼典·总论为人后议[M].中华书局,2016.(P2569)!

由此可知魏晋立嗣之法虽延续于汉,但在汉代的基础上出现了一个新的趋势,即反对汉朝提出的绝小宗以后大宗的做法,尊重小宗是否以子继大宗的决定,从而打破了传统礼法规定的“大宗不可绝”。但在实际操作中,君主的干涉使得新出现的趋势无法实施。《晋书·羊祜传》载:

又有善相墓者,言祜祖墓所有帝王气,若凿之则无后,祜遂凿之。相者见曰“犹出折臂三公”,而祜竟堕马折臂,位至公而无子。

帝以祜兄子暨为嗣,暨以父没不得为人后。帝又令暨弟伊为祜后,又不奉诏。帝怒,并收免之。太康二年,以伊弟篇为钜平侯,奉祜嗣。篇历官清慎,有私牛于官舍产犊,及迁而留之,位至散骑常侍,早卒[2](唐)房玄龄.晋书(卷三四).羊祜传[M].中华书局,1974.(P961)。

当羊祜死后无嗣时,晋武帝让兄子羊曁为之后,遭到了羊曁的拒绝,而他拒绝的理由为父死不得为人后,让羊伊为之后时再次被拒绝,最后以君主的强立羊篇为嗣而告终。但羊篇对羊祜而言,前者为小宗而后者为大宗,此番立嗣无疑是绝小宗而后大宗,因君主的强立使其通过。再如前所述贾充以“外孙为后”之事,同样也是在皇权的压制下得以通过,由此可知,虽然在西晋的立嗣制度中出现了新的趋势,但皇权的压力却使其无疾而终,从而使得西晋立嗣制度上出现了“礼无定法”[3]邹远志.论两晋礼学对郑王之学的择从及其学术史意义.古代文明,2018,(1).的局面。

而在刘宋时期,继嗣制度一反西晋“宽泛化”的立嗣,对于立嗣的要求逐步严格。在《通典》“出后子为本庶祖母服议”中便可明确看出刘宋之礼法严于西晋,其文云:

(晋)刘氏问曰:“弟子遭所生母艰,弟子有儿出后伯父承嫡,当心丧三月否?”徐邈答曰:“庶祖母服,礼无正条。往年临川王服太妃,已为成制。今出后承嫡者,当依为人后降本亲一等,宜制大功九月。”

(宋)庾蔚之谓:“庶子为父后,不得服其所生,以服废祭故也。已出伯父,卽为祖嫡,何由得服父之所生乎?”[4](唐)杜佑.通典(卷九六).礼典五六[M].“出后子为本庶祖母服议”条.中华书局,2016.(P2578)

在出后子是否为庶祖母服心丧的讨论时,晋人以“礼无条文”为由认为循例谓之可也!但刘宋人却否定这种观点,认为在礼法上庶子出继祖父便不可为庶祖母服之。由此可以看此处刘宋之礼法较西晋更为严格。

再如所述荀顗之事上,晋与刘宋礼法再次发生碰撞,文云:

(晋)何琦议以为:“卿士之家别宗无后,宗绪不可绝,若昆弟以孙若曾孙后之,理宜然也。礼缘事而兴,不应拘常以为碍也。魏之宗圣,远继宣尼;琦从父以孙绍族祖;荀顗无子以兄孙为嗣:此成比也。”

(宋)庾蔚之谓:“闲代取后,礼未之闻。宗圣,时王所命,以尊先圣,本不计数,恐不得引以为比也。”[5](唐)杜佑.通典(卷九六).礼典五六[M].“为族曾祖后服议”条.中华书局,2016.(P2581)

晋人从宗族继承上出发,认为特事具有特办之权,不应以礼法规定为阻碍,而刘宋人则从坚持礼法出发,认为此事不可成为后人效仿之例。总而言之,西晋继嗣之礼法较前代为宽,在继嗣上出现了“小宗不可绝”的趋势,但这种趋势为各种因素所压制,从而在整体上呈现出“晋人无礼”的局面。相较之下,刘宋更为注重礼法的作用,因而在晋人眼中荀顗以“从孙为后”是平常之事,但在刘宋人看来确是违背伦理的典型事例,因而称其为“坠礼之始”。

综上所述,荀顗以“从孙为后”之事并不是刘宋人所谓的“坠礼之始”,而是魏晋时代潮流之下一件较为普遍之事。当时的社会因为战乱、儒学衰微、继嗣之礼的弱化、胡风传入等种种原因,使得这一时期内收养现象中“礼法不兴”现象较为普遍,但这种现象不是为礼法所认可的。到了南朝时期,随着政权的巩固,传统的礼学思想便对此现象多加抨击,而荀顗之事,恰恰因为其典型性,被刘宋人特意拿出批判为“坠礼之始”。