中国传统园林小中见大空间手法解析

2019-05-23刘路祥田朝阳

刘路祥 田朝阳

中国园林作为世界三大园林体系之一,其文化内涵源远流长。中国传统园林作为中国园林不可分割的重要组成,是中国园林发展和走向世界的根基。历经三千余年的传统园林造就了博大精深、风格独特的园林体系,并藉此自立于世界园林之林。小中见大作为中国传统园林尤其是明清江南私家园林的重要特征,既是区别于西方园林之特色,更是中国传统园林的核心概念和研究课题之一[1]。同济大学童明教授在《园林与建筑》与会集中提出相关造园的“园林十问”,在“第一问”中更是明确提出:小中见大是造园的一个基本问题。

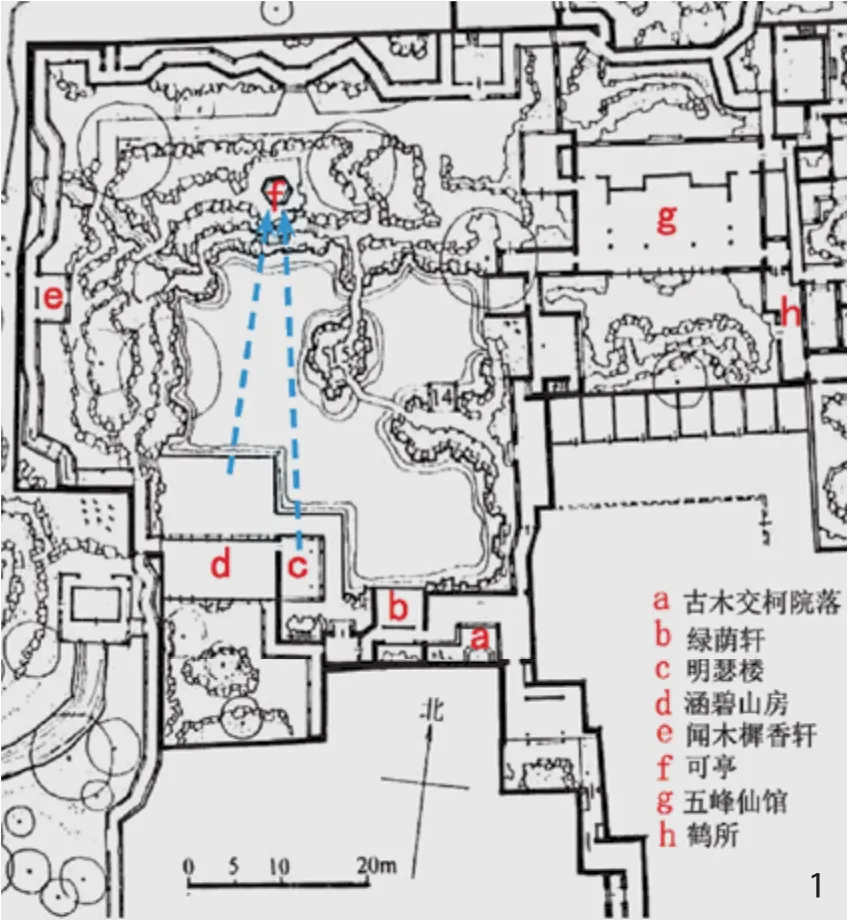

1. 留园中部平面图及视线分析(作者改绘自刘敦桢《苏州古典园林》)

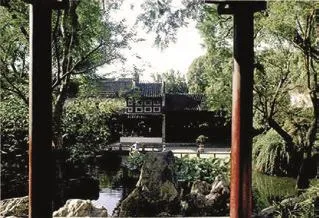

3. 由涵碧山房外平台望向可亭

4. 由可亭望向恰航和涵碧山房

5. 留园中部西北角望向池塘的东南

如何在有限之面积营造无限之空间体验,创造出小中见大的艺术效果?如何将一个尺度巨大的东西进行缩小,并把它搁置在围墙里面?如何将一个气韵生动、自由自在、无边无垠的自然,在一个狭小的空间里进行生动而鲜活地再现?这即使对于今天的所有人而言,都必定是一个艰巨无比的挑战[2]。本文以中国传统园林为研究对象,即以留园、何园等江南私家园林为主要研究材料,从新的视角解读中国传统园林小中见大的空间手法,提出中国传统园林小中见大的概念,并基于冯仕达先生关于留园非透视效果研究的基础之上[3],总结出五种“新”的小中见大空间手法,以期为中国传统园林的传承、发展和转型提供基础。

1 遮挡形成距离不稳定效果

在留园中部位于涵碧山房东侧的明瑟楼(图1c),因其南、北、东三面开敞,坐在其中有驳船之体验,故又名恰航。恰航地面高于其北面室外通往涵碧山房外平台的步道的标高。因此,当人坐于恰航之中,恰航北端栏杆刚好遮挡了室外地面,内与外的关系有种驳船在水面的错觉(图2)。与此同时,望向北面可亭,由于可亭与恰航之间的大部分水面被恰航栏杆遮挡,在视觉感知上,似乎将立于假山之上的可亭(图1f,约40 m以外)拉近许多。然而,从数米以外的涵碧山房(图1d)北侧的平台望向可亭,却是另外一种体验,视线透过驳岸和假山,感觉可亭离得更远(图3)。从可亭反过来看向涵碧山房外平台(图4),感觉涵碧山房似乎被拉近些许。由此可见,实际距离并未锁定体验的距离感。

留园中部的遮挡水面是另一个由于遮挡导致距离感被拉近的极好例证。立于留园中部西北角即古木交柯小院北侧,在这里视线可以瞥见水池的东南角(图5)。通过留园平面图不难看出这条狭长的视域当是留园水面斜向最长的一条视线距离。但是,由于各种因素遮挡了这条视线上绝大部分的水面,由此视觉观察到的空间进深,远小于平面呈现的实际距离(大于60 m)。

位于留园东部的五峰仙馆(图1g)的南侧有一小院,依照留园平面图推测,五峰仙馆院落的南北之距最多不过13 m左右。因此,行走在院中假山中人与建筑边缘仅有不到6 m距离。通过连续拍摄假山中行人的照片,可以惊奇地发现由于假山被遮挡,照片中的行人出现一系列尺度的反常变化(图6),由此不免让人联想到在中国山水画中频频出现的人物引起的尺度的反常感。观察者与景物之间的地面或水面被不同情况的遮挡,使视觉效果上产生了观察者与景物之间距离被拉近的错感。当在这段距离间置入一个常规尺度的行人,会使观察者以人物尺度为参考,凭借经验瞬间判断出这段距离的反常。

6. 五峰仙馆南侧假山中行人的变化

7. 留园古木交柯形成遮挡

8. 留园中美人靠形成遮挡

9. 古木交柯向北望去

10. 古木交柯望向绿荫轩

留园中类似由于遮挡形成的空间距离的不稳定效果还有很多,如透过古木交柯院落向西望去(图7)以及从留园小蓬莱看向涵碧山房与明瑟楼(图8)等都会形成如此效果。

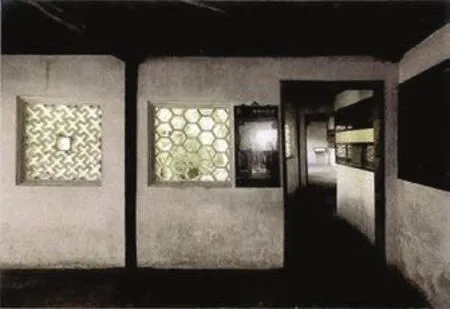

2 框景呈现视觉悬念

郭黛姮和张锦秋两位先生对留园入口序列的分析广为人知,这个入口序列将行人从街道上的入口向北引入,直到古木交柯(图1a)[4]。从古木交柯小院行人可以沿曲廊继续向北行进,右侧配合徐徐升起的铺砖地面是两侧折墙(图9),左侧是数个连续的方形漏窗。在从入口进入古木交柯小院后左转(西转),视线可以透过绿荫轩(图1b)东西两侧的窗框瞥见明瑟楼一角(图1c)。在这里视域被绿荫轩两侧表现出明显错位的三个八边形窗框分割(图10),如此,绿荫轩两侧窗框之间的距离,以及窗框和框后之景的距离都变得模糊,失去判断。图9中的漏窗和图10中的八边形窗框共同创造出了一种视觉悬念,这种悬念最终在绿荫轩面向池塘的开放景观中得到释放(图11)。

框景呈现出框与景之间空间距离的模糊,这种尺度的模糊感会在人离开景框或走过景框后恢复正常。

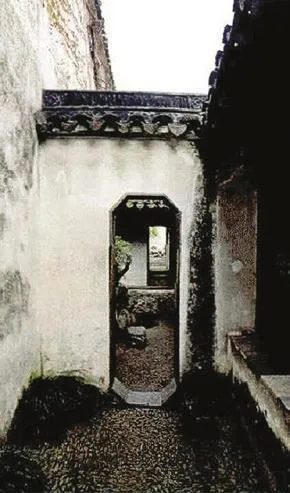

古人云“三分画、七分框”,至晚明时期中国传统园林之营造就已形成以画入园[5],框景更成为应用最多的造园手法之一,其形式之丰富、种类之多样、设计之精巧、应用之普遍不胜枚举。无论是园林中的洞门、走廊上的梁框、墙上的漏窗随处可见框景,从室内到室外其应用更是无处不在,中国传统园林如留园中这种由于框景形成类似的视觉悬念的例子亦不鲜见。

3 框景错位增强空间尺度模糊

遮挡地面和框景呈现出了距离的模糊,且这种距离的模糊可以通过框景错位来增强。

11. 绿荫轩向北望去

留园中古木交柯是一处框景错位增强景物尺度模糊较为明显的例证。由古木交柯向西望向绿荫轩南侧的室外空间,是两个竖长形的门洞,以及位于第一道门洞之后的一道低矮的栏杆和第二道门洞之后的两步台阶。双重景框和隐藏部分地面共同形成一种非匀质的空间深度(图12),表现出一种空间距离的模糊状态。这种模糊感在特定的光照等因素作用下,致使明处与暗处形成更加强烈的对比而表现得更加突出。

进入古木交柯小院后,由古木交柯小院视线透过绿荫轩东西两侧的两个八边形窗框可以看到明瑟楼,而从明瑟楼回望同样可以通过这两个八边形的窗框看到古木交柯院落,这两个八边形的窗框也呈现水平方向的错位(图13),形成空间上明显的尺度模糊。

这种现象在留园鹤所同样可以观察到,三个长方形窗框呈现“Z”字型相互成近乎直角(图14),这种形式的错位使得增强空间尺度模糊更加明显。这种框景错位的出现绝非留园独有,环秀山庄内亦有由大假山的山洞形成的三层框景错位(图15)。细思可知,中国传统园林中框景手法的大量应用,无疑使得框景错位的大量出现成为必然。

4 俯视及仰视形成视觉反差

位于何园水心亭东南侧的建筑分为上下两层,图16和图17分别是该建筑一楼和二楼望向何园西北角处以桂花厅和蝴蝶厅两座建筑夹角为背景的假山和水面。比对两张图片,不难发现同样的位置由于视角的不同可以形成偌大的空间距离视觉反差。通过这两张图可以明显地感知后者空间距离明显比前者要远许多。《园冶》认为:“楼阁之基,依次定在厅堂之后,何不立半山半水之间,有二层三层之说?下望上是楼,山半拟为平屋,更上一层,可穷千里目也”[6],所描绘的就是这种因俯仰之观而形成的视觉效果。

计成在《园冶》所讲的“高方欲就亭台”亦是极其深刻地把仰视与俯视这两种观赏效果统一起来考虑。从许多园林实物来看,不管其尺度或大或小都会依靠楼阁、假山、地形等营造出仰视和俯视的空间体验[7]。

12. 古木交柯向西望去

13. 绿荫轩两侧的框景——由明瑟楼经绿荫轩看向古木交柯

16. 平视何园西北角假山

14. 鹤所框景错位

15. 环秀山庄假山框景错位

17. 俯视何园西北角假山

18. 仰观闻木樨香轩

19. 从闻木樨香轩俯观爬山廊

20. 仰观可亭

留园中由涵碧山房外平台出发,沿水边小径前往可亭,大致行至一半路程便可以仰观到闻木樨香轩,连接闻木樨香轩南侧的是高低起伏的爬山廊(图18~20),沿阶而下,继续前行看到的便是可亭立于假山之上。留园的游览过程经常出现类似的系列性的俯视和仰视的动态变化,这一点通过留园表现的建筑、水面、假山、地形之间的高低错落便不难想象。而这种由仰视和俯视形成的视觉反差的例子绝非何园和留园中仅有,在中国传统园林中亦是屡见不鲜。

5 小中见大空间手法的“再”思考

关于小中见大手法的研究不在少数,金柏苓先生曾提出缩小景物尺度、园外借景等五种小中见大手法[8];杨玲等提出意境联想、借景等五种小中见大手法[9];浙江大学赵毅恒总结了意境、借景等六种小中见大手法[10];同济大学周宏俊亦把借景当做小中见大的一种手法[11]等。

以上四位学者均一致地把园林借景当作小中见大手法。周宏俊在关于借景的研究中详细论证借景实质是指从园内借助园外之景为借景[12-13]。由此可知,以上四位学者总结的小中见大手法均有借助园外来实现。

中国传统园林用地面积有限,小中见大并非改变园基面积实际之大小,实现的小中见大是空间感知上的主观体验。张家骥先生曾言通过视界的模糊以达到对空间的视觉误判,突破有限空间的视界局限,进而使园林空间在人的主观感受中比实际大,达到“无往不复”的空间意识[14],这里的“视界”是针对人的视觉体验和心理感受而言。张家骥先生所说的正是通过模糊空间距离以使园林空间在人的主观感受即视觉效果和心理体验比实际大,其实质是“小中见大”。而实现这种模糊空间距离的手法:遮挡地面、框景、框景错位、仰视和俯视正是“小中见大”的手法,且这些手法是在园林限定范围内,不借助园外条件的情况下实现的小中见大。

6 结语

用地面积极其受限的中国传统园林,遮挡地面、框景、框景错位、仰视与俯视等小中见大手法是惯用的园林空间营造手法,是中国古代造园的默会应用,其对构建中国园林独特空间属性具有重要价值和意义,这更是现代园林应该传承的传统园林之精髓。

清华大学杨锐教授曾提出要将中国风景园林的过去、现在和未来之间的关系纳入风景园林学的“现代性”范畴,研究风景园林学“现代性”的根本意义在于完成从传统园林到现代风景园林学的转型[15]。本文研究挖掘的中国传统园林小中见大空间手法,是隐匿于传统园林深层次的空间营造手法,而这正是为中国园林从传统到现代的转型提供基础。

现代园林的发展应该以正确的姿态对待传统园林。中国传统园林是现代园林的发展命脉,中国现代园林的发展需要汲取传统园林的艺术价值,就像马克思曾经说的:“人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲的创造,也不是在他们选定的条件下进行创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造”[16]。正是基于这样的考虑,期望通过本文的探讨,挖掘并继承传统园林的价值和精髓,立足现代,与古为新。使未来的传统园林真正融入现代,绽放出更加瞩目的光芒,具有并保持其独特的文化魅力和艺术价值。正像鲁迅先生提出的:“外之既不后于世界之思潮,内之仍弗失固有之血脉”。