索马里伊斯兰极端组织的发展及影响*

2019-05-22赵跃晨

赵跃晨

冷战结束后,伊斯兰极端主义在非洲之角迅速发展,使非洲之角成为伊斯兰极端组织新的“庇护所”和“策源地”,其中深陷内战的索马里自然成为伊斯兰极端势力聚集的渊薮。“伊斯兰联盟”(Al-Itihaadal-Islamiya)、“青年党”(Al-Shabaab)和“伊斯兰党”(HizbulIslam)等伊斯兰极端组织相继在索马里兴起,并以宗教的名义进行暴力恐怖活动,极大地冲击了非洲之角的国际关系格局。

2012年前后,在国际社会和地区力量的综合治理下,索马里伊斯兰极端组织的力量有所衰落。但随着“伊斯兰国”(Islamic State)在中东地区的崛起及其对非洲的渗透,索马里伊斯兰极端组织频繁发动恐怖袭击,其威胁不可小觑。2017年10月14日,“青年党”武装分子在索马里首都摩加迪沙(Mogadishu)市中心的一个十字路口引爆了两枚卡车炸弹,共造成至少358人死亡,另有200多人受伤,该事件成为索马里乃至全球近年来最为惨烈的恐怖袭击之一。[注]Jason Burke, “Mogadishu Truck Bomb: 500 Casualties in Somalia’s Worst Terrorist Attack,” The Guardian, October 16, 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/oct/15/truck-bomb-mogadishu-kills-people-somalia,登录时间:2019年3月21日。索马里伊斯兰极端组织的强势反弹给索马里乃至东非地区安全局势带来了深刻影响,因此有必要对索马里伊斯兰极端组织产生的根源及历史嬗变进行考察。

目前,国内外学术界对伊斯兰因素在索马里国家重建过程中发挥的作用已有初步的研究,主要从政治伊斯兰[注]相关的代表性成果主要包括:李福泉:《索马里政治伊斯兰的演进与特点》,载《国际论坛》2012年第6期,第71-75页;Michael Shank, “Understanding Political Islam in Somalia,” Contemporary Islam, Vol. 1, No. 1, 2007, pp. 89-103; Ken Menkhaus, “Political Islam in Somalia,” Middle East Policy, Vol. 9, No. 1, 2002, pp. 11-13; Roland Marchal and Zakaria M. Sheikh, “Salafism in Somalia: Coping with Coercion, Civil War and its Own Contradictions,” Islamic Africa, Vol. 6, No. 1, 2015, pp. 135-163; International Crisis Group, “Somalia’s Islamists,” Africa Report, No.100, December 12, 2005, https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/somalia/somalias-islamists,登录时间:2019年3月21日。和伊斯兰激进主义[注]相关的代表性成果主要包括:樊小红:《索马里伊斯兰激进组织初探》,载《西亚非洲》2010年第10期,第38~43页;Shaul Shay, Somalia between Jihad and Restoration, Piscataway: Transaction Publishers, 2008; International Crisis Group, “Somalia’s Divided Islamists,” Africa Report, No. 74, May 2010, https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/somalia/somalia-s-divided-islamists,登录时间:2019年3月21日。两个维度进行了论述。此外,也有学者从伊斯兰极端主义的角度进行了个案分析[注]相关的代表性成果主要包括:王涛、秦名连:《索马里青年党的发展及影响》,载《西亚非洲》2013年第4期,第71-88页;Lorenzo Vidino, Raffaello Pantucci and Evan Kohlmann, “Bringing Global Jihad to the Horn of Africa: al Shabaab, Western Fighters, and the Sacralization of the Somali Conflict,” African Security, Vol. 3, No. 4, 2010, pp. 216-238; David Shinn, “Al Shabaab’s Foreign Threat to Somalia,” Orbis, Vol. 55, No. 2, 2011, pp. 203-215; Stig Jarle Hansen, Al-Shabaab in Somalia: The History and Ideology of a Militant Islamist Group, New York: Oxford University Press, 2013.,但对内战爆发后索马里伊斯兰极端组织的发展脉络,尤其是各组织之间的理念联系、人员往来和战术共享等问题缺乏深入研究。本文试图对索马里伊斯兰极端组织的历史转型及其组织网络进行梳理,探讨索马里伊斯兰极端组织兴起的根源及其对地区国际关系的影响,并分析索马里伊斯兰极端组织久治未除的根本原因。

一、 索马里伊斯兰极端组织兴起的根源

根据国际关系研究的层次分析理论,索马里伊斯兰极端组织产生的根源可归因于体系层面、地区层面与国家层面结构性因素的互动。具体而言,索马里伊斯兰极端组织的出现既是国际政治权力变迁的结果,也是地区国际关系互动的产物,更与索马里国内政局的动荡和无政府状态的持续密切相关。

(一) 国际格局演变是索马里伊斯兰极端组织兴起的主要原因

第一,冷战格局的终结导致索马里陷入意识形态真空,这为久受压制的伊斯兰主义的发展打开了闸门。在冷战体制的影响下,索马里在西方国家发展理念和苏联东欧国家发展模式之间左右摇摆,此举掩盖了索马里国内的部族冲突和宗教矛盾,尤其作为索马里人识别“自我”与“他者”重要标准的伊斯兰教被严格限制。[注][肯尼亚]B. A. 奥戈特主编:《非洲通史(第五卷):十六世纪至十八世纪的非洲》,李安山等译,北京:中国对外翻译出版公司2003年版,第566页。冷战的结束导致西方对索马里的援助骤降,这直接动摇了巴雷政权的统治根基,最终导致以部族分歧为基础的斗争蔓延全国。[注]Louise Andersen, Bjørn Møller and Finn Stepputat, Fragile States and Insecure People?, New York: Palgrave Macmillan, 2007, p. 73.此时,伊斯兰复兴浪潮开始席卷整个东非地区。沙特等阿拉伯国家借助慈善基金推行新泛伊斯兰主义,伊朗以苏丹为支点积极输出伊斯兰革命思想,穆斯林兄弟会也乘隙而入助推伊斯兰复兴运动。[注]Angel Rabasa, Radical Islam in East Africa, Santa Monica: RAND Corporation, 2009, p. 39.伊斯兰复兴思潮的涌入激发了深陷认同危机的索马里穆斯林“回归伊斯兰正统”的热情,但这些思潮里也同时裹挟着激进主义与极端主义思想。受国际格局变动和极端主义思想渗入的影响,索马里的萨拉菲主义逐渐出现异化的趋势,这一过程加速培育了索马里伊斯兰极端组织萌生的土壤。

第二,美国依仗其在国际体系中的主导地位推行经济、文化和军事霸权,这成为索马里伊斯兰极端组织滋长的“酵母”。就经济霸权而言,美国及西方主导的经济全球化进程在经济利益分配上很少顾及发展中国家,像索马里这样的国家更难在全球化中获益。发展鸿沟与分配不公激起了索马里穆斯林的不满,处于弱势地位的穆斯林群体极易在极端分子的利诱下走上暴力反西方的道路。就文化霸权而言,以美国为主的西方文化、科学和技术在索马里境内的广泛传播,不断消解索马里的社会体制并弱化其传统身份认同。[注]Abdifatah Abdi Hared, “The Effects of Globalization on Somalian Culture,” Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 67, 2017, p. 118.由此引发的民众的“不安全感”,促使索马里穆斯林选择从极端主义思想中寻求突破,以捍卫传统身份和文化的“纯正性”。就军事霸权而言,1993年美国通过“恢复希望行动”(Operation Restore Hope)介入索马里内战,但美国的军事行动不但没有帮助索马里走上和平重建的正轨,反而使索马里的安全局势进一步恶化。[注]Adam B. Lowther, Americans and Asymmetric Conflict: Lebanon, Somalia, and Afghanistan, Westport: Praeger Security International, 2007, pp. 103-124.于是索马里的极端主义者便把美国的军事行动视为索马里落后与动荡的根源,并以此作为组织动员的重要手段。“青年党”就曾以美国在1993年对索马里的军事行动中杀害数千名索马里人为由,动员民众加入反西方的“圣战”。[注]Dirk Baehr, “The Somali Shabaab Militias and Their Jihadist Networks in the West,” Kas International Report, Issue 8, 2011, p. 27.

(二) 地区动荡不断是索马里伊斯兰极端组织兴起的重要因素

第一,地区权力结构失衡致使索马里民族主义反弹,成为索马里伊斯兰极端组织泛滥的重要诱因。由于复杂的历史、宗教和民族因素,致使非洲之角国家争端和部族冲突时有发生。随着冷战的结束,非洲之角的民族矛盾、种族仇视、领土争端和宗教冲突等暗流集中涌现,导致地区权力体系逐渐失衡。在索马里陷入内战后,埃塞俄比亚的地区霸权思想迅速膨胀,其不仅派军队干预索马里内政,而且无视1992年1月联合国安理会制定的有关对索马里实施全面武器禁运的决议,为多个索马里武装派别提供军事支持。[注]Afyare Abdi Elmi and Abdullahi Barise, “The Somali Conflict: Root Causes, Obstacles, and Peace-building Strategies,” African Security Review, Vol. 15, No. 1, 2006, pp. 38-39.埃塞俄比亚的干预举动激起了索马里民族主义情绪的再度反弹。在此过程中,反埃塞俄比亚的民族情绪与极端主义在维护民族利益方面找到了契合点,两者的融合为索马里伊斯兰极端组织的发展壮大提供了理论武器和民众基础。

第二,地区国家边界管控的普遍薄弱和缺失为索马里伊斯兰极端组织的产生创造了条件。作为西方殖民主义任意分割的产物,非洲之角的跨界民族问题和边界冲突的普遍存在使得边界对于各国而言形同虚设。20世纪90年代初,“基地”组织在苏丹建立训练营地后,多次派遣其领导成员越境前往索马里进行宣传和动员。[注]Lorenzo Vidino, Raffaello Pantucci and Evan Kohlmann, “Bringing Global Jihad to the Horn of Africa: al Shabaab, Western Fighters, and the Sacralization of the Somali Conflict,” p. 218.1993年初,第一批“基地”组织成员从巴基斯坦离开,途经肯尼亚抵达索马里,这些成员在索马里建立了三个训练营,为反美的索马里武装力量提供培训。[注]David Shinn, “Al Shabaab’s Foreign Threat to Somalia,” p. 205.由此可见,地区国家边境管理失控为国际极端势力向索马里渗透提供了便利。在此过程中,“基地”组织与索马里伊斯兰极端武装组织建立了联系,“基地”组织不仅为后者提供了人员培训和资金支持,而且从发展模式和思想理念等方面对其进行了改造。

(三) 国家治理缺失是索马里伊斯兰极端组织滋生的现实土壤

第一,国家权力真空的出现为索马里伊斯兰极端组织的繁衍提供了空间。内战的爆发使索马里陷入分裂,由此引发的身份认同危机致使民众开始寻求宗教认同,甚至借助伊斯兰主义力量寻求生存保障。此时,长期受巴雷政权压迫的伊斯兰主义力量不断鼓动民众建立“伊斯兰国家”以取代世俗政权,一时间各式各样的伊斯兰复兴思潮在索马里兴起,主要包括政治伊斯兰主义、宣教伊斯兰主义(Missionary Islamism)和激进伊斯兰主义。[注]Shaul Shay, Somalia Between Jihad and Restoration, Piscataway: Transaction Publishers, 2008, p. 38.但是,索马里内战中的权力斗争主要是以部族力量和军阀势力为基础,伊斯兰主义势力在与它们斗争的过程中日渐式微,其局限性也随之凸显。[注]李福泉:《索马里政治伊斯兰的演进与特点》,第72页。为了确保组织的存续,一些领导人选择依靠境外极端势力支持,运用恐怖活动作为斗争武器,并在此过程中逐渐蜕变成为旨在通过暴力活动重建“伊斯兰国家”的极端组织。[注]Alexius Amtaika and Mustafa Ahmed, “Is the Eritrean Government a Victim or a Sponsor of Islamic Extremism and Terrorism?,” International Journal of Peace and Development Studies, Vol. 4, No. 4, 2013, p. 56.可以说,内战后索马里权力斗争的暴力化促使伊斯兰激进组织向极端组织蜕变,而索马里政治结构的碎片化使得伊斯兰极端组织能够轻易利用真空地带进行组织扩张。

第二,社会经济环境的恶化是伊斯兰极端组织在索马里兴起的重要原因之一。从1978年至1986年,索马里的通货膨胀率增长了17倍,而民众工资仅提高了3.7倍。[注]Tobias Hagmann and Finn Stepputat, Corridors of Trade and Power: Economy and State Formation in Somali East Africa, Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 2016, p. 15.此时,索马里国家经济已经陷入困境。内战爆发后,索马里的社会经济状况进一步恶化,尤其在索马里南部地区,以部族为基础的民兵组织为争夺具有经济价值和战略价值的社区、城镇和海港展开激烈的斗争。[注]World Bank, Conflict in Somalia: Drivers and Dynamics, Washington, D.C.: World Bank, 2005, p. 11.军阀混战使索马里的基础设施遭到破坏,社会分裂不断加剧,民众生活日益惨淡。据国际红十字会估计,高达95%的索马里人营养不良,其中多达70%的人严重营养不良。[注]Jeffrey Clark, “Debacle in Somalia,” Foreign Affairs, Vol. 72, No. 1, 1992/1993, p. 113.在此背景下,超过90万索马里难民在1991年至1992年间逃至邻近的埃塞俄比亚、肯尼亚、吉布提和也门,并有15万人选择在沙特阿拉伯申请避难。[注]卢凌宇:《“怨恨”、“机会”与国内冲突的发生——基于索马里内战的个案研究》,载《国际论坛》2015年第5期,第63页。而众多留在索马里的青年,在生活的重压下,从谋生的角度出发选择加入伊斯兰极端组织。[注]刘中民、赵跃晨:《“伊斯兰国”在撒哈拉以南非洲地区的渗透及其影响因素分析》,载《国际展望》2018年第2期,第126页。可见,索马里社会经济状况的持续恶化削弱了民众对伊斯兰极端主义思想的抵御能力,而且使底层贫困民众成为伊斯兰极端主义的主要拥趸,它们的存在为伊斯兰极端组织提供了人员招募的来源。

二、 索马里伊斯兰极端组织的发展及演变

在体系层面、地区层面与国家层面结构性因素的综合作用下,索马里伊斯兰极端组织逐渐发展壮大。特别需要指出的是,在“基地”组织将索马里纳入“全球圣战”的谱系后,以“伊斯兰联盟”、“青年党”和“伊斯兰党”为代表的伊斯兰极端组织先后在索马里兴起,并形成了彼此相互渗透、理念相互共享和袭击手段相互学习的特点(见图1)。

图1 索马里伊斯兰极端组织发展演变示意图(作者自制)

(一) 索马里伊斯兰极端组织的产生

1984年,“伊斯兰联盟”由伊斯兰协会(Al-Jama’a al-Islamiya)和伊斯兰青年联盟(Wahdat al-Shabaab al-Islam)两个信奉萨拉菲主义(Salafism)的组织秘密合并而成。[注]David Shinn, “Al Shabaab’s Foreign Threat to Somalia,” p. 204.20世纪80年代中后期,“伊斯兰联盟”在传播萨拉菲主义的同时,积极利用萨拉菲主义进行政治动员。1990年底,巴雷政权的倒台为“伊斯兰联盟”实现其政治理念提供了机遇。但在1992年与军阀的混战中,“伊斯兰联盟”不仅丧失了在索马里西北地区的根据地,而且在南部地区的军事行动也遭遇溃败。[注]Roland Marchal, “A Tentative Assessment of the Somali Harakat Al-Shabaab,” Journal of Eastern African Studies, Vol. 3, No. 3, p. 383.军事行动的失败凸显了萨拉菲主义在领导能力方面的局限性,这促使“伊斯兰联盟”开始接纳“圣战”思想。至此,“伊斯兰联盟”蜕变成为一支伊斯兰极端组织,并走上了“圣战”的道路。[注]International Crisis Group, “Somalia’s Islamists,” p. 4.

就意识形态而言,萨拉菲主义与“圣战”思想的融合,增强了“伊斯兰联盟”的意识形态动员能力。“伊斯兰联盟”作为索马里萨拉菲派中唯一公开采取极端行动的组织,明确提出将萨拉菲主义和“圣战”思想作为其意识形态,旨在建立一个“大索马里伊斯兰国家”。为此,“伊斯兰联盟”力图恢复以伊斯兰教法为基础的司法系统以取代现代法律体系;在文化方面主张严格遵循伊斯兰教法,反对西方化、世俗化的意识形态,不接受资本主义,也拒绝共产主义;在武装建设方面则试图建立一支强大的伊斯兰军队,并对异教徒发动“圣战”以实现伊斯兰教复兴。[注]Matt Bryden, “No Quick Fixes: Coming to Terms with Terrorism, Islam, and Statelessness in Somalia,” The Journal of Conflict Studies, Vol. 23, No. 2, 2003, pp. 29-30.“伊斯兰联盟”通过引入“圣战”思想赋予萨拉菲主义以更强的革命性和暴力性,并使“圣战”成为其实现战略目标的重要工具。在支持居住在欧加登地区的索马里人反抗埃塞俄比亚的过程中,“伊斯兰联盟”通过对《古兰经》和“圣训”进行歪曲解释,将两国之间的跨界民族问题“圣战化”,并将其针对埃塞俄比亚的暴力恐怖活动解释为从基督徒的压迫中解放受到威胁的穆斯林。[注]International Crisis Group, “Somalia’s Islamists,” p. 8.

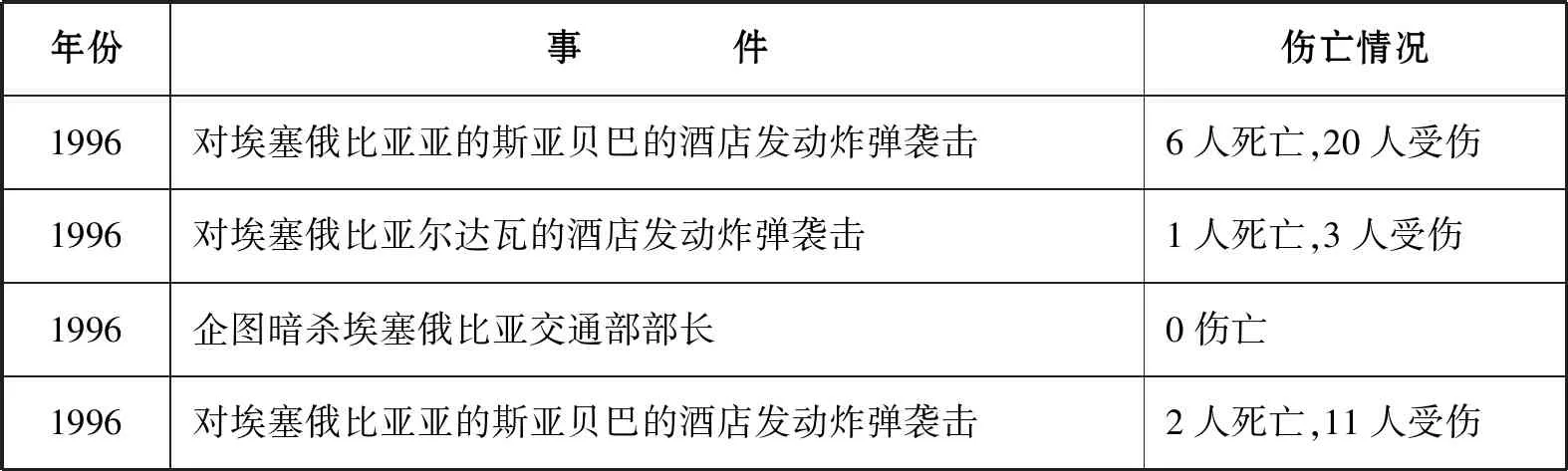

就组织活动而言,国际极端势力对“伊斯兰联盟”的资金和培训等支持,丰富了“伊斯兰联盟”进行暴力袭击的手段和方式。在参加过阿富汗战争的索马里退伍军人的利诱下,“伊斯兰联盟”开始诉诸暴力“圣战”。[注]Ibid., p. 4.在1992年控制索马里东北部后,“伊斯兰联盟”以“基地”组织在阿富汗训练营为蓝本,在距博萨索(Bossaso)以西20公里的地方建立了基地。1993年,“基地”组织曾派遣4名训练官员前往索马里训练“伊斯兰联盟”的成员。[注]Dirk Baehr, “The Somali Shabaab Militias and Their Jihadist Networks in the West,” p. 26.在“基地”组织的支持下,“伊斯兰联盟”的武装力量曾一度达到1,000人以上,具有相当的战斗力。随后,“伊斯兰联盟”将活动范围扩张至埃塞俄比亚、肯尼亚和吉布提等国,并通过制造爆炸、枪击和绑架等事件制造恐怖氛围(见表1)。

表1 “伊斯兰联盟”的主要袭击事件一览(1992年至1996年)

(续表)

资料来源: Matt Bryden, “No Quick Fixes: Coming to Terms with Terrorism, Islam, and Statelessness in Somalia,”TheJournalofConflictStudies, Vol. 23, No. 2, 2003, pp. 31-32.

1996年8月和1997年1月,埃塞俄比亚军队先后两次对“伊斯兰联盟”总部进行越境军事打击,遭受重创的“伊斯兰联盟”沦落为一个松散的组织。随后,“伊斯兰联盟”最高军事指挥官哈桑·达希尔·阿威斯(Hassan Dahir Aweys)宣布该组织将向政党组织过渡,标志着该组织进入衰弱阶段。[注]Medhane Tadesse, Al-Ittihad: Political Islam and Black Economy in Somalia, Addis Ababa: Meag Printing Enterprise, 2002, pp. 90-93.此后,虽然作为实体组织的“伊斯兰联盟”不复存在,但其极端主义思想对后续索马里伊斯兰极端组织的发展产生了重要影响,尤其是散落在全国各地的极端分子成为极端主义思想传播的重要介质,他们通过依附其他组织或另立组织继续发动暴力袭击,成为孕育索马里伊斯兰极端组织的重要载体。[注]International Crisis Group, “Somalia’s Islamists,” p. 3.

(二) 索马里伊斯兰极端组织的转型

20世纪90年代末,索马里伊斯兰极端分子在国际和地区力量的联合打击下四处逃散。一些极端分子选择暂时融入相对温和的“伊斯兰法院联盟”(Islamic Courts Union)中,但他们在思想理念、战略目标和行动方式等方面仍然保持着一致性,这为伊斯兰极端组织的卷土重来提供了条件。2006年6月,“伊斯兰法院联盟”夺回对索马里首都摩加迪沙的控制权,但立即遭遇到埃塞俄比亚的军事干预。在此背景下,极端分子选择脱离“伊斯兰法院联盟”,重新组建独立的伊斯兰极端组织——“青年党”,标志着索马里伊斯兰极端组织从“伊斯兰联盟”到“青年党”的转型升级。

在意识形态方面,“伊斯兰联盟”的极端主义思想被“青年党”吸收和改造,成为“青年党”意识形态的重要组成部分。作为一支信奉萨拉菲主义的伊斯兰极端反政府武装,“青年党”主张通过暴力革命的方式推翻索马里过渡全国政府(Transitional National Government),推行伊斯兰教法,建立一个“大索马里伊斯兰酋长国”,并最终在全球范围内建立哈里发政权。具体而言,“青年党”的短期目标是将索马里境内的外国军队全部驱逐出境,并“净化”国内受非伊斯兰思想影响的“世俗化地区”;中期目标是暴力推翻索马里过渡政府,建立大索马里伊斯兰政权;长期目标是团结世界穆斯林,构建一个统一的伊斯兰哈里发政权。[注]王涛、秦名连:《索马里青年党的发展及影响》,第79页。不难看出,“青年党”的短期和中期目标与“伊斯兰联盟”一脉相承,而在长期目标上则深受“基地”组织开展全球“圣战”理念的影响,“青年党”也因此更具国际性。

在人员构成方面,本土伊斯兰极端分子与境外极端分子的联合,构成了“青年党”的骨干成员。从领导层人员构成上看,“青年党”委员会共有85名成员,分别由42名索马里人和43名境外极端分子构成。[注]David Shinn, “Al Shabaab’s Foreign Threat to Somalia,” p. 209.作为“青年党”领导层的重要组成部分,境外极端分子不断向“青年党”成员灌输“圣战”思想,试图引导“青年党”从一个伊斯兰极端组织向区域性恐怖组织转变。[注]Hussein Solomon, “Somalia’s Al Shabaab: Clans vs Islamist Nationalism,” South African Journal of International Affairs, Vol. 21, No. 3, 2014, p. 360.“青年党”的武装人员也由本土极端分子和境外极端分子共同构成,其中境外极端分子来自巴基斯坦、孟加拉国、阿富汗、也门、苏丹、沙特阿拉伯甚至西方国家,他们的到来为“青年党”带来了丰富的作战经验,推动了“青年党”袭击战术的升级。

在袭击战术方面,“基地”组织的袭击战术和战场经验提升了“青年党”发动暴力活动的能力。“青年党”成立后已具备与反恐力量进行周旋的武装能力,但发动大规模恐怖袭击的战术和技术仍然依赖于少数外国武装分子。随着“青年党”向“基地”组织的靠拢,“基地”组织为“青年党”成员提供了制造炸弹、远程控制爆炸、自杀式爆炸装置等方面的专业培训,提升了“青年党”的袭击能力,尤其是对自杀式爆炸袭击的熟练运用,提升了“青年党”灵活袭击的能力。在过去,索马里伊斯兰极端组织很少使用自杀式炸弹进行袭击,因为这与索马里的文化格格不入,但对“青年党”而言,这类袭击则成为其向临时政府和国际社会施压的常规手段,[注]David Shinn, “Al Shabaab’s Foreign Threat to Somalia,” p. 208.从中也足见“基地”组织等域外极端组织对“青年党”的影响。此外,“青年党”还把袭击目标由政府官员和外国武装人员扩展至游客、记者、援助人员等平民。[注]严帅:《索马里青年党发展动向》,载《国际研究参考》2014年第1期,第29页。“青年党”针对无辜平民发动袭击的行径增强了索马里伊斯兰极端组织的暴力性和破坏性,这也与“基地”组织的影响密切相关。

(三) 索马里伊斯兰极端组织之间的矛盾对立

2009年1月,埃塞俄比亚军队从索马里撤离后,将该国的控制权重新交还给过渡政府以推动国家重建,但在国家重建的方案中并未体现哈桑·达希尔·阿威斯所在部族的利益。阿威斯在得知重新掌控“青年党”无望后,重新组建了另外一个伊斯兰极端组织——“伊斯兰党”。[注]International Crisis Group, “Somalia’s Divided Islamists,” p. 9.起初,“伊斯兰党”与“青年党”就联合对索马里过渡政府展开攻势达成了合作共识,并且双方同意对基斯马尤港(Kismayo)进行共同控制,二者每六个月轮换一次。[注]IRIN, “Somalia: Islamists on a ‘War Footing’ in Kismayo,” The New Humanitarian (formerly IRIN News), September 29, 2009, http://www.thenewhumanitarian.org/report/86338/somalia-islamist-groups-war-footing-kismayo,登录时间:2019年3月21日。但由于双方在斗争对象方面存在严重分歧,二者关系龃龉不断。

在斗争对象方面,“伊斯兰党”主张以过渡政权为斗争目标,并不热衷于进行全球性“圣战”。由于深受“伊斯兰联盟”的影响,“伊斯兰党”同样致力于以“圣战”的方式实现建立由以伊斯兰教法为基础的“伊斯兰国家”,但其攻击的目标主要是过渡政府。[注]International Crisis Group, “Somalia’s Divided Islamists,” p. 10.正如“伊斯兰党”领导人谢赫奥马尔·伊玛尼·阿布巴卡尔(Sheikh Omar Iman Abubakar)所言:“谢里夫·谢赫·艾哈迈德(Sheikh Sharif Sheikh Ahmed)领导的所谓政府与前任过渡政府总统阿卜杜拉希·优素福·艾哈迈德(Abdullahi Yusuf Ahmed)领导的政府没有区别。这个国家没有从敌人手中解放出来,没有强制执行伊斯兰教法律,怎能放弃‘圣战’呢?”[注]Nathaniel Horadam, “Somalia’s Second Islamist Threat: A Backgrounder on Hizb al Islam,” Critical Threats, October 8, 2010, https://www.criticalthreats.org/analysis/somalias-second-islamist-threat-a-backgrounder-on-hizb-al-islam,登录时间:2019年3月21日。但是,由于“伊斯兰党”的大多数成员都来自领导人阿威斯所属的豪巴尔-吉迪尔(Habar Gidir)部族,出于保护部族利益的目的,“伊斯兰党”拒绝对周边国家发动恐怖袭击,更无意建立“塔利班式”的政权。[注]“Somalia: Hizbul Islam Group Withdraws Allegiance, Says ‘Al Shabaab Is Weakened’,” Garowe Online, September 25, 2012, http://allafrica.com/stories/201209261141.html,登录时间:2019年3月21日。因此,也就不难解释“伊斯兰党”在使用自杀式袭击、建立全球“哈里发国家”等问题上与“青年党”持不同看法的原因。[注]樊小红:《索马里伊斯兰激进组织初探》,第39页。

最终,“伊斯兰党”与“青年党”走上了相互对抗的道路。“青年党”通过对“伊斯兰党”进行军事打击和拉拢其属下的民兵组织,不断压缩“伊斯兰党”的生存空间。在此背景下,“伊斯兰党”不得不向索马里中部转移以建立新的战略据点。[注]Bili Roggio, “Hizbul Islam Joins Shabaab in Somalia,” The Long War Journal, December 19, 2010, https://www.longwarjournal.org/archives/2010/12/hizbul_islam_joins_s.php,登录时间:2019年3月21日。2013年,“伊斯兰党”宣布放弃通过暴力夺权,并希望与索马里过渡政府进行谈判。此后,在索马里再也没有出现能够与“青年党”相抗衡的伊斯兰极端组织。

三、 索马里伊斯兰极端组织的影响

作为索马里乃至非洲之角面临的最严重的非传统安全威胁之一,索马里伊斯兰极端组织在转型和对抗的同时,不仅成为索马里和平重建过程中难以逾越的沟壑,而且深刻影响着非洲之角的国际关系。

(一) 对索马里政治、经济和社会重建的严重负面影响

第一,阻碍索马里国家和平进程的实现。索马里伊斯兰极端组织与世俗政权在国家建构和整合方面存在本质性的矛盾。它们虽致力于实现索马里的统一,但却以全面推行伊斯兰教法和实现“大索马里”的统一为基本前提,而索马里过渡政府则试图在国际社会的支持下将西方代议制政府的模式移植到索马里。因此,索马里伊斯兰极端组织将历届索马里世俗政权视为西方的傀儡,并试图通过暴力的方式推翻现行秩序。

从1991年至2010年间,索马里先后建立了14个过渡政府,这与索马里伊斯兰极端组织的长期反政府斗争不无关系。[注]Julie Cohn, “Terrorism Havens: Somalia,” Council on Foreign Relations, June 1, 2010, https://www.cfr.org/backgrounder/terrorism-havens-somalia,登录时间:2019年3月21日。1993年,“伊斯兰联盟”对联合国旨在恢复索马里中央政府治理能力的“联合国索马里行动”(United Nations Operation in Somalia)进行抵制,并在一次袭击中造成18名美国士兵丧生。[注]Andre Le Sage, “Al Itihad and Islamist Radicalism in Somalia,” Review of African Political Economy, Vol. 27, No. 89, 2001, p. 472.“伊斯兰联盟”长期奉行强硬的极端排外政策致使“联合国索马里行动”一波三折,最终以失败告终。2008年,索马里过渡政府与“再解放索马里联盟”(Alliance for the Re-liberation of Somalia)等反政府武装组织签署《吉布提协议》(DjiboutiAgreement),但“青年党”拒绝承认该协议的合法性,并号召穆斯林团结起来推翻索马里过渡政府。[注]王涛、秦名连:《索马里青年党的发展及影响》,第85页。此外,“伊斯兰党”也提出了两个停止与过渡政府对抗的条件:一是要求将伊斯兰教法作为索马里国家重建的基础,二是要求所有外国军队立即撤离索马里。尽管2009年4月索马里过渡政府决定在索马里实施伊斯兰教法,但在伊斯兰极端分子看来,其所颁布的伊斯兰教法流于形式,并不具有约束力。[注]“Somalia: Parliament Ratifies Islamic Law as National Legislation,” All Africa, April 18, 2009, http://allafrica.com/stories/200904180008.html,登录时间:2019年3月21日。由此不难看出,索马里伊斯兰极端组织主张以伊斯兰教法为基础重建国家的强硬态度使得索马里的和平进程步履蹒跚。

第二,冲击本就脆弱的社会经济秩序。据统计,2015年索马里人均国民收入仅为294美元,远远低于撒哈拉以南非洲地区3383美元的平均值。[注]UNDP, Human Development Report 2016: Human Development for Everyone, New York: The United Nations Development Program, 2016, pp. 198-201.究其原因,索马里经济发展的落后与伊斯兰极端组织制造的暴力冲突密切相关。一方面,伊斯兰极端组织发动的恐怖袭击活动不仅破坏了索马里的基础设施,而且造成大量人员和财产损失,使得原本就十分脆弱的索马里经济雪上加霜。另一方面,索马里过渡政府将更多资金用于打击极端组织,使政府财政更加捉襟见肘,无力发展经济。据统计,索马里过渡政府用于打击极端主义和恐怖主义的经费约占其国民生产总值的30%。[注]Juliet Elu and Gregory Price, “The Causes and Consequences of Terrorism in Africa,” in Célestin Monga and Justin Yifu Lin, eds., The Oxford Handbook of Africa and Economics, Vol. 1: Context and Concepts, Oxford: Oxford University Press, 2015, p. 11.与此同时,极端组织的恐怖活动导致索马里社会积贫积弱。根据和平基金会(The Fund for Peace)发布的《2018年脆弱国家指数》(2018FragileStatesIndex),索马里在全球最不稳定国家排名中位列第2位。[注]FFP, 2018 Fragile States Index, Washington, D.C: The Fund for Peace, 2018, pp. 6-7.由此可见,索马里未来的经济社会建设仍难以走上正轨。

第三,激化索马里内部的教派矛盾。历史上索马里国内各教派之间的矛盾并不突出,其中迅速实现本土化的苏非派长期占据索马里宗教话语权的主导地位。[注]Angel Rabasa, Radical Islam in East Africa, p. 29.20世纪90年代,受外部伊斯兰主义思潮渗透的影响,索马里国内的萨拉菲主义不断上升并逐渐出现异化的趋势,进而滑向了宗教极端主义。[注]王涛、宁彧:《萨拉菲主义在撒哈拉以南非洲的传播、极端化及其影响》,载《阿拉伯世界研究》2018年第4期,第50页。“伊斯兰联盟”成立后,致力于推动宗教“同质化”,谴责苏非派精神修行的做法严重偏离伊斯兰教的正统信仰,主张通过暴力对其进行“净化”。此后信奉萨拉菲主义的极端组织均继承了“伊斯兰联盟”的这一理念,频繁对苏非派进行打压,主要表现为与苏非派武装集团“先知的信徒”(AhluSunnaWalJama’s)的斗争。据统计,“青年党”与“先知的信徒”武装集团共爆发116次武装冲突,“伊斯兰党”也与其产生6次正面冲突。[注]本分析的数据来源是武装冲突定位与事件数据项目(The Armed Conflict Location & Event Data Project)。Clionadh Raleigh et al., “Introducing ACLED-Armed Conflict Location and Event Data,” Journal of Peace Research, Vol. 47, No. 5, pp. 651-660.在此过程中,苏非派同样采取与萨拉菲派类似的极端化斗争策略,进一步加剧了索马里境内伊斯兰教派的分化与对立。[注]李维建:《撒哈拉以南非洲伊斯兰极端主义》,载《世界宗教文化》2013年第3期,第54页。

(二) 严重威胁非洲之角的地区安全

第一,成为周边国家安全的主要威胁。随着“泛索马里主义”与伊斯兰极端主义的深度融合,索马里伊斯兰极端组织通过异化和操控“泛索马里主义”以实现其政治诉求,主要表现形式便是对邻近国家发动恐怖袭击。[注]王涛、赵跃晨:《泛索马里主义的历史渊源与流变——兼论泛索马里主义与恐怖主义的关系》,载《世界民族》2018年第4期,第50页。“伊斯兰联盟”为了在欧加登地区拓展生存空间和获得当地索马里武装组织的支持,频繁对埃塞俄比亚发动恐怖袭击,造成大量人员伤亡。“青年党”则把参与索马里和平进程的周边国家列入报复名单。自2006年成立至2018年,“青年党”共对周边国家发动了268次报复性袭击,共1,044人在袭击中丧生,其中“青年党”对肯尼亚的恐怖袭击最为频繁,约占袭击总数的95%。[注]本分析的数据来源是武装冲突定位与事件数据项目(The Armed Conflict Location & Event Data Project)。Clionadh Raleigh et al., “Introducing ACLED-Armed Conflict Location and Event Data,” pp. 651-660.2014年和2015年,“青年党”分别对肯尼亚旅游胜地拉穆(Lamu)地区和加里萨大学(Garissa University)发动恐怖袭击,造成89名平民和148名学生死亡。由此可见,“青年党”频繁发动恐怖袭击不仅威胁肯尼亚的安全,而且对该国的经济发展造成了严重冲击。此外,“青年党”的暴力袭击对象还包括埃塞俄比亚、乌干达、肯尼亚和吉布提等国。

第二,破坏地区国家之间的关系。在东非地区,个别国家通过支持索马里伊斯兰极端组织以抗衡其他国家,导致该地区国家间关系日趋复杂和恶化。[注]Alexius Amtaika and Mustafa Ahmed, “Is the Eritrean Government a Victim or a Sponsor of Islamic Extremism and Terrorism?,” p. 57.例如,2011年联合国的多份报告谴责厄立特里亚政府在国内打击伊斯兰极端组织的同时,却对非洲之角地区其他国家境内的伊斯兰极端组织(如“青年党”和“伊斯兰党”)提供资金援助和军事培训。[注]Ibid., p. 53.但是,厄立特里亚一直否认向“青年党”提供武器装备,并指责埃塞俄比亚的地区扩张主义政策才是“青年党”崛起的直接诱因,以此回击埃塞俄比亚强占厄立特里亚领土的非法行为。[注]肖玉华、刘鸿武:《非洲之角安全困局述评》,载《现代国际关系》2013年第2期,第35页。由此可见,地区力量围绕索马里伊斯兰极端组织相互攻讦,只会激化各方的不满情绪,并最终导致地区国际关系日趋紧张。[注]详细论述参见刘中民、舒梦:《中东地区恐怖主义的新发展》,载刘中民、朱威烈主编:《中东地区发展报告:转型与动荡的二元变奏(2013年卷)》,北京:时事出版社2014年版,第101页。在此背景下,“敌人的敌人就是朋友”的现实逻辑在非洲之角不断固化。

第三,地区反恐形势日趋严峻。在“基地”组织和“伊斯兰国”组织的影响下,索马里伊斯兰极端组织正在演变为全球恐怖主义动荡弧的重要组成部分。在与全球恐怖组织的互动过程中,索马里伊斯兰极端组织不断把重建“伊斯兰国家”的目标置于全球“圣战”的叙事结构中,以此获取外部极端组织的支持。目前,索马里伊斯兰极端组织不仅与全球性恐怖组织在意识形态、人员训练和资金流动方面联系密切,而且与周边区域性的恐怖组织和极端组织形成了初步合作。[注]王涛、鲍家政:《恐怖主义动荡弧:基于体系视角的解读》,载《西亚非洲》2019年第1期,第121页。在此背景下,非洲之角的反恐行动可能会造成整个恐怖主义体系的共振,进一步恶化地区安全局势。

四、 结 语

前文梳理了索马里伊斯兰极端组织的产生原因、发展历程和主要影响,重点考察了索马里伊斯兰极端组织之间的关系结构。本文认为,伊斯兰极端组织在索马里的出现是国际、地区和国家三个层面的结构性因素综合作用的产物。在索马里伊斯兰极端组织发展的过程中,不同的极端组织之间会因意识形态的趋同迅速联合,但也会出于现实利益矛盾走向对立。面对索马里伊斯兰极端组织的威胁,国际社会和地区力量均试图通过军事打击的方式遏制其发展和蔓延。从效果来看,尽管这些措施能够在短期内遏制索马里极端组织迅猛的发展势头,甚至摧毁其组织实体,但新的组织很快又迅速蹿起。其中有如下几个值得注意的特点。

第一,索马里伊斯兰极端组织通过对意识形态进行多重“包装”获得活力。索马里伊斯兰极端组织不仅引入了“圣战”理念,而且杂糅了民族主义诉求,这使其能够在两种意识形态之间进行灵活切换,以此获得国际极端组织和地区民众的支持,尤其在某一伊斯兰极端组织“灭亡”后,新的组织能够迅速通过这种方式实现“重生”。

第二,索马里伊斯兰极端组织通过提升管理能力捕获人心。索马里伊斯兰极端组织在通过暴力袭击推翻现有秩序的同时,它们也在不断提升在其控制区域内的统治能力,甚至代替当地政府提供部分社会公共产品,这使得一些对索马里过渡政府产生“怨恨”的民众更加倾向于支持伊斯兰极端组织。

第三,各方力量在打击索马里伊斯兰极端组织的过程中相互掣肘。以美国为首的西方国家通过空袭和向过渡政府提供资金等方式打击极端组织;非洲联盟通过向索马里派驻联军收复极端组织占领的区域,挤压其生存空间;索马里过渡政府则通过重组索马里国民军向极端组织施压。虽然各方的努力取得了一些成效,但非洲联盟与西方国家在军费分担问题上意见不一,而索马里过渡政府与非洲联盟之间又存在信任危机。因此,各方在打击索马里伊斯兰极端组织方面难以形成合力。

鉴于此,除了继续加强各方打击索马里伊斯兰极端主义的协同作战能力外,有关方面更应该关注伊斯兰极端组织之间的内外联系,加强对组织之间成员往来的监控和拦截,以切断极端主义思想和人员的输入与输出,更为重要的是索马里应提升自身政治、经济和社会的整体进步和治理能力。只有国家不断通过经济发展改善民生,并为民众提供安全保障,才能减少民众对政府的怨恨,从而避免伊斯兰极端组织获得动员的机会。