嘉陵江流域下游地表径流对土地利用变化的响应

2019-05-22张治意

邓 睿, 张治意,陈 亚

(重庆交通大学 建筑与城市规划学院, 重庆 400074)

土地资源作为人类生存发展的物质基础,随着人口增长和经济发展,土地的利用方式也发生了明显的变化。近年来,我国城镇化进程加快,城市建成区的范围逐渐扩大,土地利用方式不断改变,生态环境受到了严重影响,土地利用变化对区域资源、环境和可持续发展的影响成为了关注的焦点[1]。土地利用变化可以直观地展现人与自然间的相互联系,结合遥感和地理信息系统可以掌握土地利用变化的数量、面积和各地类间变化的趋势,以寻求各地类间相互转化的驱动力,达到及时、准确、合理控制土地利用变化的结果[2-3]。

水文过程是一个复杂过程,它和土地表层系统中的所有自然地理要素在时间和空间的分布都密切相关,土地利用方式及其变化对水文过程也有显著的影响,因此国际研究机构在全球变化研究中把土地利用变化的水文响应作为研究的重要内容[4]。流域下垫面的水文特性随着土地利用的变化而变化,影响了水循环和水量平衡,下游洪涝灾害、地下水位下降、水资源短缺等问题也会随之出现,进而影响流域的可持续发展和生态环境[5]。在流域尺度上,土地利用变化影响水文过程,改变了水资源的供需关系,对流域生态环境和经济发展等有着明显的影响,因此认识和掌握土地利用变化对流域水文过程的影响成为了规划、管理流域水资源和可持续发展等领域的主要研究方向[6]。

目前,国内外在土地利用变化对地表径流影响的研究领域取得了大量的研究成果。其中美国、英国、澳大利亚等发达国家进行了大量的研究,结果都强调流域植被类型和土地利用结构与水文过程间的关系[7-9]。Stanley等研究了美国伊利诺斯州多个流域1940—1990年气候和土地利用变化对河川径流以及洪水的影响[10];Reshmidevi等基于SCS-CN模型对雨水田土壤水分地理空间估算方面取得了很大成就[11];史培军等以深圳市为研究对象,研究土地利用变化对地表径流的影响,结果表明随着人类活动的加剧,土地利用的变化使径流量趋于增大[12];郭宗锋等研究了西双版纳地区流域土地利用变化对径流的影响,认为人类活动干扰程度大的土地利用类型面积不断增加,这种土地利用方式影响流域径流的结果越明显[13];陶艳成等研究了钦江流域土地利用变化对径流的影响,得出土地利用结构的变化使得地表径流深度发生变化的结论[14];Fu等也对中国黄土高原SCS-CN方法的初始抽取率展开研究,目的是确定λ的值,对中国黄土高原径流进行合理的估计[15]。同时国内外许多学者也展开了土地利用变化对水质影响的大量研究,刘丰等通过研究近二十年白洋淀土地利用变化及其对水质的影响,为制定该流域水环境管理措施提供科学依据[16];赵鹏等选择广东省淡水河流域为研究对象进行流域景观格局与河流水质的多变量相关分析[17];Langroodi等研究了土地利用/覆盖与地下水水质变化的关系[18];项颂等分析了不同时空尺度下土地利用对洱海入湖河流水质的影响[19]。

嘉陵江是长江水系中流域面积最大的支流,是长江上游洪水的主要来源,也是长江各大支流中水土流失较严重的地区。随着经济社会的发展,嘉陵江流域下游的土地利用发生了较大变化,本研究基于3期遥感影像,研究嘉陵江流域下游地表径流对土地利用变化的响应,以期为嘉陵江流域下游土地资源的合理利用,资源、环境以及生态问题的政策制定提供参考依据。

1 研究区域和研究数据

1.1 研究区概况

嘉陵江流域在东北面以秦岭、大巴山和汉水为界,在东南面以长江和华蓥山相隔,在西北面接壤龙门山与岷江,西及西南为低矮的分水岭与沱江毗连,位于东经102°30′—109°00′,北纬29°40′—34°30′。嘉陵江下游绝大部分流经四川盆地中部,在合川纳渠江、涪江,于重庆市渝中区汇入长江。本次研究的区域为嘉陵江流域下游,即合川至重庆河口,河道全长97 km。

1.2 研究数据

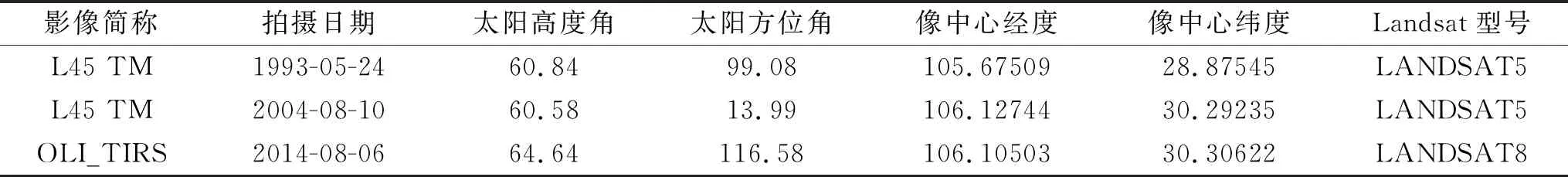

1.2.1 遥感影像数据 本文的研究数据以1993年、2004年和2014年遥感影像作为提取土地利用的原始数据,其中1993年和2004年为Landsat 5 TM影像,2014年为Landsat8 OLI_TIRS影像,影像基本无云,能见度较高,质量较好。3期影像选取的时间为研究区汛期5—9月份的影像,消除了由于降水量差距较大产生的影响。详细信息见表1。

表1 遥感影像数据

1.2.2 土壤数据 本研究将联合国粮农组织(FAO)的世界数字土壤图作为土壤原数据。该数据具有两大优点,一是增加第三级土壤单元来适应大比例尺制图的精度要求,二是考虑了人口增长和土壤资源减少之间的矛盾日益突出,添加了许多与土地资源评价和农业生产技术有关的内容。

1.2.3 降水数据 本研究的降水数据来源于中国气象局气象数据中心,主要包括嘉陵江流域下游4个气象站点1981—2010年的累年月平均降水量和月最大降水量。

2 研究方法

2.1 土地利用变化

结合研究区的实际情况,对遥感影像进行监督分类,将嘉陵江流域下游土地利用类型分为5类,分别是水域、居民点及工矿用地、草地、林地和耕地。从土地利用类型面积变化、土地利用类型空间转移和土地利用变化幅度来分析研究区土地利用的变化情况。

2.1.1 土地利用转移矩阵 土地利用转移矩阵主要用来分析土地利用变化的数量特征和各用地类型变化的方向,并能清楚反映各地类之间的相互转化关系。

2.1.2 土地利用变化幅度 土地利用变化幅度反映了研究区内某一种土地利用类型从研究阶段的初期到末期面积的变化情况,其数学表达式如式(1)所示。

(1)

式中:H为土地利用类变化幅度;Ta和Tb为研究区内某种土地利用类型在研究初、末期的面积。

2.2 土地利用变化的地表径流响应

本研究采用SCS水文模型来分析地表径流对土地利用变化的响应情况。SCS模型是20世纪50年代美国农业部水土保持局研制的一种水文模型,该模型结构相对简单,参数较少,可用于不同尺度的流域[20]。SCS模型最初是依据美国地带性气候和农业分区研制成的小型流域场次的洪水产流模型,目前SCS模型已经被国内外学者广泛应用,成为了一种可以用于资料缺乏地区的分布式水文模型,能较好地应用于城市化地区流域[21]。

SCS水文模型的产流计算公式如下[22]:

(2)

式中:Q为径流的深度(mm);P为降水量(mm);S为滞留系数(mm)。

滞留系数S与集水区的土壤质地、土地利用方式和降雨前的土壤湿润状况等流域特征有关,会由于它们的变化而变化[23]。S的计算如公式(3)所示。

(3)

式中:CN是一个无量纲参数,综合表示了研究区水文特征、土壤质地、降雨前的土壤湿润程度和土地利用类型之间的关系,从而反映了降水量与产生径流量的关系,其取值范围为0~100。

3 结果与分析

3.1 土地利用变化

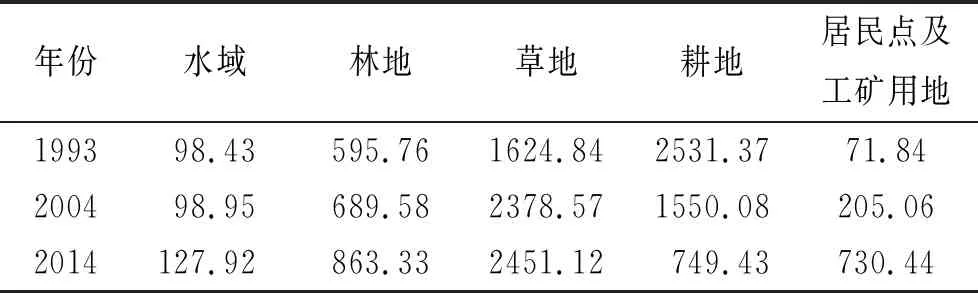

采用Majority/minority方法进行分类后处理,得到1993年、2004年和2014年研究区的土地利用专题图。利用ENVI软件统计研究区1993年、2004年、2014年的各土地利用类型面积,结果见表2。

表2 1993年、2004年2014年嘉陵江流域下游

嘉陵江流域下游1993—2014年水域、林地、草地和居民点及工矿用地都逐渐增加,只有耕地逐渐减少。面积增加最多的是草地,增加了826.28 km2,增加最少的是水域,增加了29.49 km2,耕地面积减少1 781.94 km2。研究区面积增加的地类均由耕地转化而来。1993年耕地面积最大,占总面积的51.43%;2004年和2014年草地面积最大,分别占总面积的48.32%和49.80%。居民点及工矿用地所占面积由1993年的1.46%增长到2014年的14.84%,主要增长在嘉陵江流域下游的南部,包括重庆市的沙坪坝区、渝中区、江北区和渝北区。

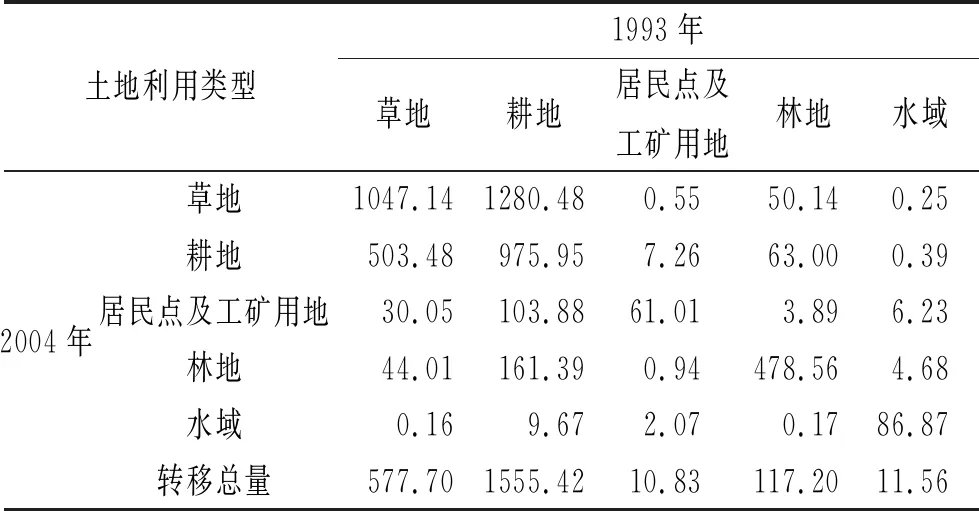

3.1.1 土地利用的空间转移 根据1993年、2004年和2014年嘉陵江流域下游土地利用分类结果,计算1993—2004年、2004—2014年的土地利用空间转移矩阵,见表3和表4。

表3 1993-2004年土地利用类型面积转移矩阵 km2

表4 2004-2014年土地利用类型面积转移矩阵 km2

1993—2004年研究区土地利用类型转移总量由大到小依次为耕地、草地、林地、水域和居民点及工矿用地,其中转移总量最大的是耕地1 555.42 km2,主要转换成了草地。草地主要转化为耕地,转移了503.48 km2;林地主要转化为耕地和草地,分别转移了63.00 km2,50.14 km2;水域主要转化为居民点及工矿用地,转移了6.23 km2。2004—2014年土地利用类型转移由大到小分别为耕地、草地、林地、居民点及工矿用地和水域。耕地主要转化为草地和居民点及工矿用地,分别转移了674.01 km2,250.58 km2;草地主要转化为耕地和居民点及工矿用地,分别转移了277.32 km2,266.02 km2;林地主要转化为草地,转移了81.35 km2;居民点及工矿用地和水域相对比较稳定,转出的面积较小。

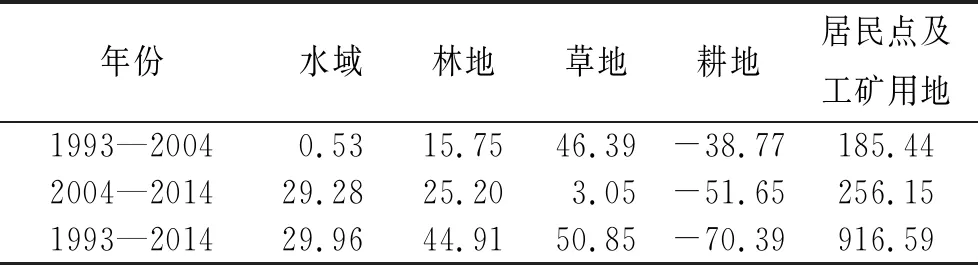

3.1.2 土地利用变化幅度 计算研究区1993—2004年、2004—2014年、1993—2014年3个时间阶段不同土地利用类型的变化幅度,结果见表5。

表5 1993-2014年研究区不同土地利用类型变化幅度 %

由表5可以看出1993—2014年水域、林地、草地和居民点及工矿用地的变化幅度都增加,而耕地的变化幅度为减少。1993—2004年、2004—2014年居民点及工矿用地的增幅都为最大。1993—2014年居民点及工矿用地的增幅达到916.59%,耕地的减少幅度达到70.39%。1993—2014年草地的增幅仅次于居民点及工矿用地,共增长了50.85%。

由上述分析可以看出1993—2014年,嘉陵江流域下游土地利用以耕地转出为主,耕地是研究区唯一减少的土地利用类型,而且减少量较大,居民点及工矿用地和草地以转入为主,其他用地的空间转移较为复杂。

3.2 土地利用变化的地表径流响应

3.2.1 降水量 根据研究区内4个气象站点(渝北、沙坪坝、合川和北碚)1981—2010年的气象数据显示,降雨主要集中于5—9月,6月份的降水最多,所以本研究选用4个站点6月份平均降水量的平均值作为研究区的统一降水量,最后得出研究区6月份平均降水量的平均值为193.58 mm,为了方便计算,使用190 mm作为研究区的统一降水量。

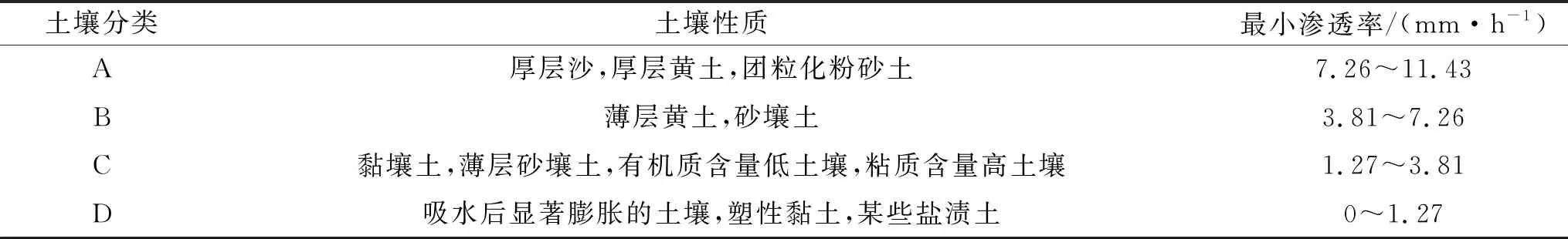

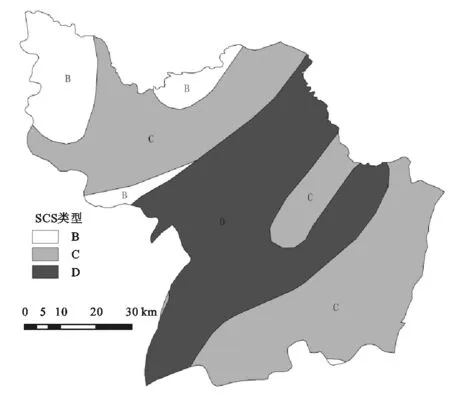

3.2.2 土壤类别 不同土壤的结构以及理化性质决定了其入渗率和产流能力的差异。在SCS模型中,根据土壤渗透性和导水性差异,将土壤分为4类(表6)。

表6 SCS模型水文土壤组的划分标准[24]

研究区的土壤类别主要有始成土、潜育土和淋溶土。结合嘉陵江流域下游的实际情况,根据SCS模型的土壤分类标准将研究区土壤重分类为B,C,D3类,分布情况如图1所示。

图1 嘉陵江流域下游水文土壤分类

3.2.3 CN值 CN值的大小间接表示了不同土地利用类别和土壤组合的产流情况。由于土壤属性比较稳定,所以一般情况下,当降雨量一定时,土地利用类别的变化将引起CN值的变化。同时CN值还受土壤湿润程度的影响,根据研究区前5 d降雨总量分成了干燥(AMC I)、中等(AMC Ⅱ)、湿润(AMC Ⅲ)3种状态。本文以前期土壤湿润程度为正常状态(AMC Ⅱ)对嘉陵江流域下游展开研究。

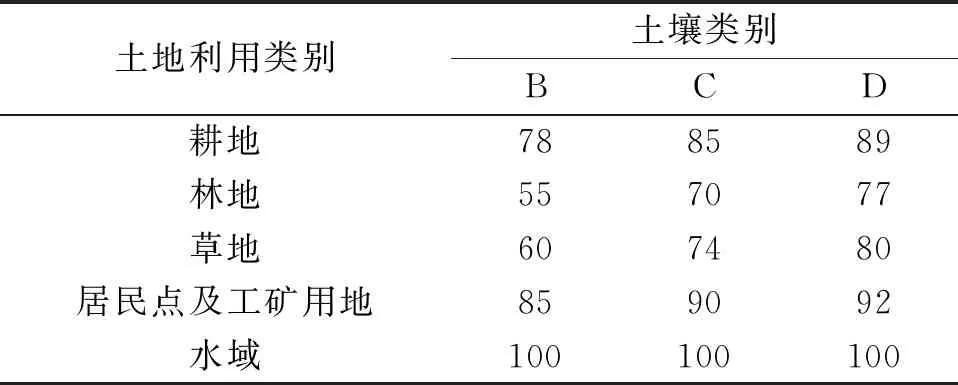

根据SCS模型的CN值查算表[22],结合嘉陵江流域下游的土地利用和土壤数据,参考前人运用SCS模型时确定CN值的矩阵,确定了嘉陵江流域下游在土壤湿润程度为中等状态(AMC Ⅱ)下的CN值矩阵(表7)。

3.2.4 地表径流的响应分析 运行SCS模型,需要统计土地利用类型—土壤组的面积。在ArcGIS软件中将嘉陵江流域下游1993年、2004年和2014年的土地利用类型数据和土壤类型数据通过融合和叠加分析,统计出不同土地利用类型下对应的不同土壤类型面积。

表7 嘉陵江流域下游在AMC Ⅱ条件下SCS模型的CN值

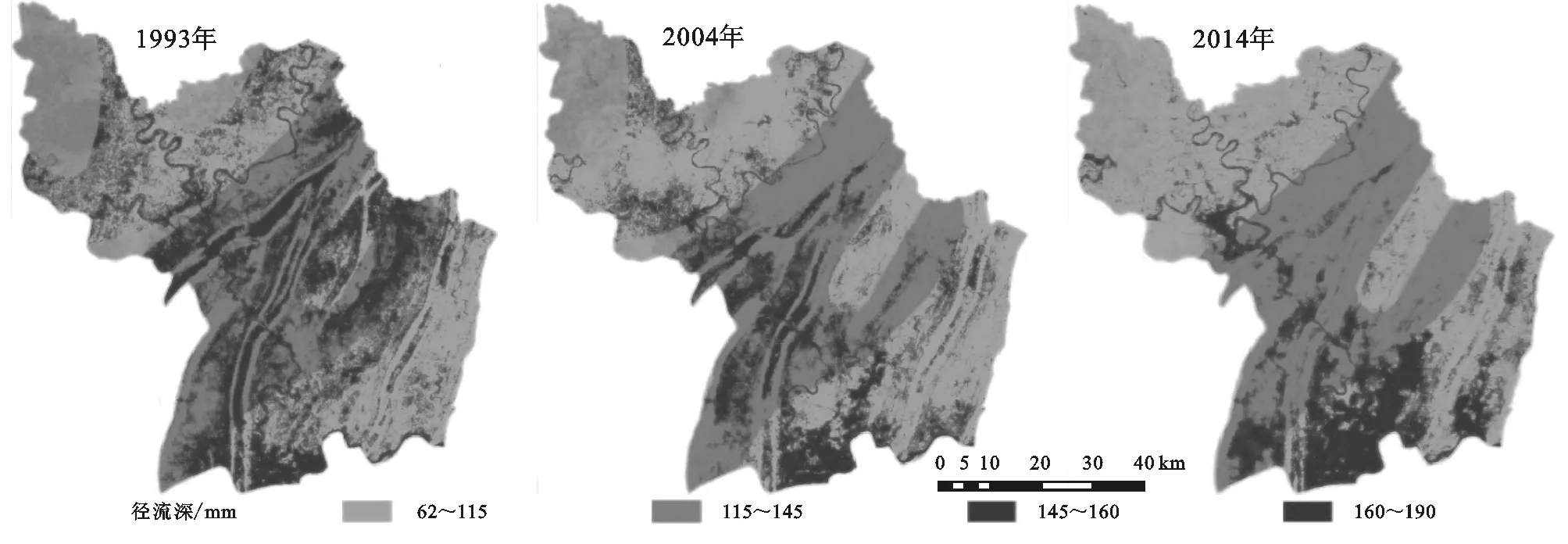

利用SCS模型对嘉陵江流域下游研究区1993年、2004年和2014年的不同土地利用—土壤组的径流量情况进行模拟。在本研究中,整个研究区域都以190 mm作为统一的降水量,1993年的平均径流深度为132.877 mm,总量为65 385.63万m3;2004年的平均径流深度为127.450 mm,总量为62 715.10万m3;2014年的平均径流深度为126.918 mm,总量为62 453.62万m3。由于研究区内没有可用的径流观测数据,因此无法对SCS模型的模拟结果进行直接有效的验证,但从SCS模型可以看出SCS模型的模拟结果主要受降水量和CN值的影响,降水量数据是实测数据,而CN值可以对比已有的研究成果来间接验证模拟结果的合理性[25-28]。

为了更加直观地分析研究区地表径流对土地利用类型变化的响应,将流域内的径流深度模拟结果划分为4个等级,分别制作出1993年、2004年和2014年嘉陵江流域下游基于SCS模型的地表径流深度模拟结果图(图2)。由于林地的土层深度和根系深度均较大,提高了土壤有效含水量,产水量较小;耕地和草地的根系深度较小,土壤有效含水量偏低,产水量相对于林地有所增加;居民点及工矿用地多为不透水面,降水难以下渗,容易产流,产流量较大。对比土地利用变化和地表径流深度变化可以看出从1993—2014年,随着城市的发展,居民点及工矿用地大幅增加,沙坪坝区、渝中区、江北区和渝北区的径流深度也明显增大。

图2 1993年、2004年、2014年嘉陵江流域下游地表径流深度模拟结果

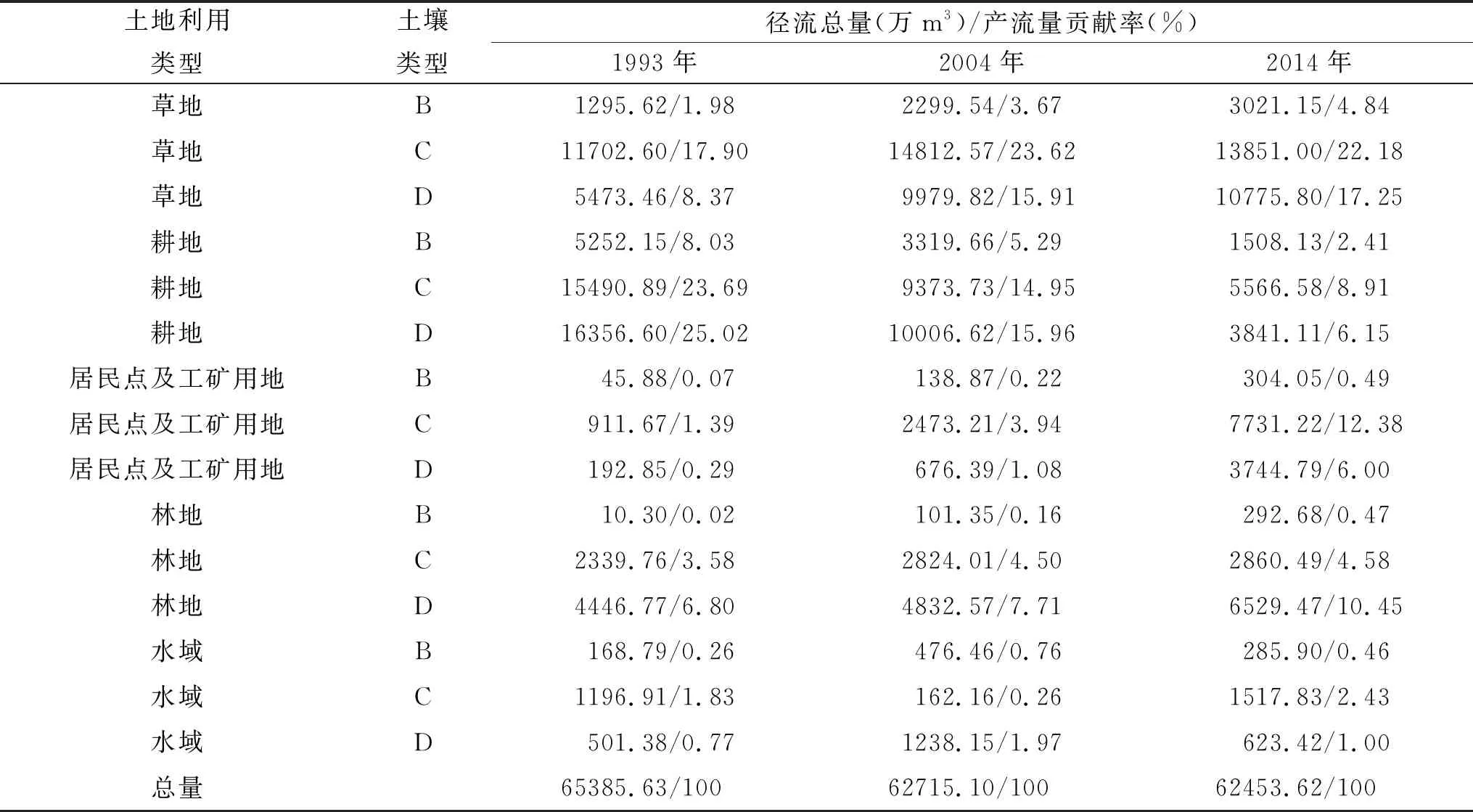

产流系数为产流量与降水量的比值,1993年、2004年、2014年研究区的产流系数分别为0.699,0.671,0.668,2014年低于1993年和2004年。径流量模拟结果和各年不同土地利用—土壤组的产流量贡献率见表8。

土地利用—土壤组面积发生变化,对其产流能力带来不同程度的影响,进一步对地表径流产生影响。1993—2014年,嘉陵江流域下游草地—B,C,D类的面积百分比分别增加4.68%,3.85%,8.25%,年产流贡献率分别增加了2.86%,4.28%,8.88%;耕地—B,C,D类的面积百分比分别减少6.09%,13.89%,16.21%,年产流贡献率分别减少了5.62%,14.78%,18.87%;居民点及工矿用地—B,C,D类的面积百分比分别增加0.37%,8.67%,4.35%,年产流贡献率分别增加了0.42%,10.98%,5.70%;林地—B,C,D类的面积百分比分别增加0.93%,1.03%,3.47%,年产流贡献率分别增加了0.45%,1.00%,3.65%;水域-B,C,D类的面积百分比分别增加0.13%,0.34%,0.13%,年产流贡献率分别增加了0.20%,0.60%,0.23%。

从表8可以看出,1993年耕地产流能力较强,产流量较大,这是由于该阶段研究区耕地面积比重较大,由于农业活动频繁,使得土壤间孔隙增大,质地变疏松,加大了降水过程产生径流的概率。草地具有保持水土的作用,但由于2014年和2004年的草地面积相对于1993年大幅增加,所以草地的整体产流量也大幅增加。居民点及工矿用地虽然产流量较大,但由于其面积所占比重较小,所以整体产流量较小。随着城镇化进程的加快,2014年比1993年的居民点及工矿用地面积增加658.6 km2,B,C,D这3种土壤类型的居民点及工矿用地,其产流量分别增加了258.17万m3,6 819.55万m3,3 551.94万m3。

表8 1993年、2004年、2014年土地利用—土壤组的径流量及产流量贡献率

4 结 论

人类活动通过改变土地利用情况间接地影响着地表径流。在人口快速增长和经济高速发展的大背景下,在可持续发展和资源环境领域,研究土地利用变化对地表径流的影响显得尤为重要。本文通过研究嘉陵江流域下游地表径流对土地利用变化的响应,得出主要结论如下:

(1) 随着嘉陵江流域下游的高速发展,土地利用方式也发生了巨大变化。1993—2014年,流域内土地利用变化趋势以耕地转出为主,居民点及工矿用地和草地则以转入为主,其他用地的空间转移较为复杂。耕地是整个研究阶段唯一减少的土地利用类别,其他类型的土地按增加量由大到小依次为草地、居民点及工矿用地、林地和水域。

(2) 本研究以190 mm作为嘉陵江流域下游的统一降水量,通过SCS水文模型模拟了研究区1993年、2004年和2014年的地表径流,发现地表径流的深度、地表径流量以及产流系数都逐渐减小。从空间分布上看,嘉陵江流域下游研究区内产流能力南部地区>中部地区>北部地区。不同土地利用的产流量受土地利用类型面积的影响,当土地利用—土壤组面积发生变化时,其对应的产流能力也会发生变化,进而影响流域地表径流。

本文主要考虑自然因素的情况下应用SCS模型模拟研究区地表径流,量化分析了地表径流对土地利用变化的响应状况,但未考虑人为因素。在以后的研究中可以综合考虑人为因素,使结果更加符合研究区的实际情况。