小麦/玉米间作畦沟分灌土壤盐分迁移特征

2019-05-22苗庆丰倪东宁李瑞平范雷雷史海滨

苗庆丰, 倪东宁, 李瑞平, 范雷雷, 史海滨

(内蒙古农业大学 水利与土木建筑工程学院, 呼和浩特 010018)

随着我国农业发展进程的加快,传统资源消耗型农业已逐步向技术效益型转化和迈进,农业资源的高效利用必然成为农业生产中面临的首要问题。地面灌溉是目前世界上被广泛采用的灌水方式[1],沟灌作为一种常用的地面灌水方式,是一种投入少产出高的节约型灌溉技术,大量的国内外学者研究表明,垄作沟灌较传统畦灌能大幅提高作物的水分利用效率,节水效果显著[2-6]。小麦/玉米间作是内蒙古河套灌区主要的间作种植模式,该模式能有效提高作物对光、热及土壤水分等资源的利用率,提高单位面积产量[7]。但灌区传统的间作种植模式为同畦灌溉,而不同作物在需水规律上存在时间和空间上的差异,使得灌溉水浪费问题突出,水分利用效率较低。因此,在灌区农业用水日趋紧缺的现状下,实现间作种植与先进节水地面灌溉技术相结合,是提高水资源利用效率的重要手段。河套灌区属于典型的盐渍化地区,土壤盐碱化是制约作物生长和农业发展的主要因素之一,而作物根系区土壤盐分在蒸发、降雨、灌水和矿质化的地下水补给等多因素的影响下必然存在着频繁的脱盐、积盐过程,使得土壤剖面盐分在各生育期内进行重新分配,影响作物生长发育。本研究在常规间作种植模式的基础上,结合沟灌的优点在河套灌区提出小麦/玉米畦沟分灌的种植灌溉模式,并对畦灌、畦沟分灌两种灌水模式下全生育期作物根系区土壤垂向剖面盐分的动态平衡进行初步分析,以期有效发挥间作种植与畦沟分灌的优势,从而为畦沟分灌的灌溉模式在灌区应用推广提供理论依据和技术支撑,为灌区农业的长足发展做出贡献。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验区位于内蒙古河套灌区磴口县补隆淖尔镇坝楞村节水试验基地,该地区多年平均降雨量142.1 mm,蒸发量2 346.4 mm;年均气温7.6℃,日照时数3 180 h,作物光合有效辐射1.68×105J/cm2;无霜期130 d左右,土壤冻融期160 d左右,属于典型的温带大陆性季风气候。试验区土壤质地构成以粉砂壤土和粉砂质黏壤土为主,0—100 cm土壤平均容重1.48 g /cm3,土壤盐分构成主要为氯化物—硫酸盐,年均地下水位在1.5~2 m左右。灌溉水源为黄河水,平均矿化度0.320 g/L,平均pH值8.1。

1.2 试验设计

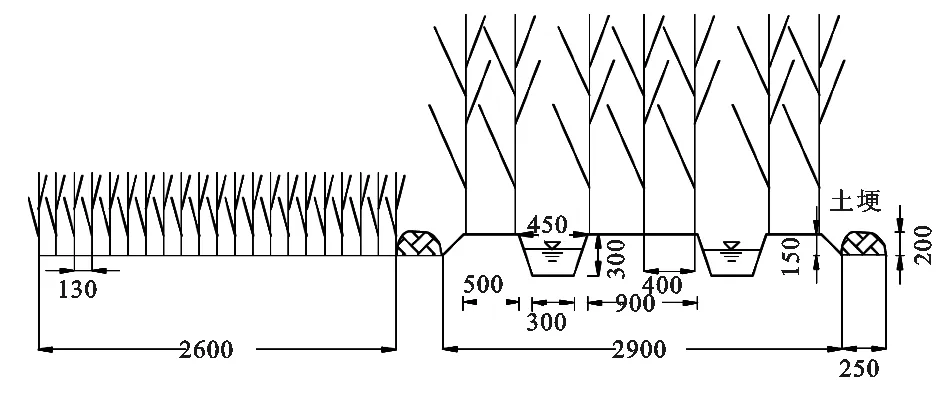

1.2.1 田间试验布置 如图1—2所示,田间试验设置小麦/玉米间作常规畦灌和畦沟分灌两种形式,小麦条带宽2 600 mm,种植21行小麦,玉米条带宽2 900 mm,种植7行玉米,垄长为50 m。

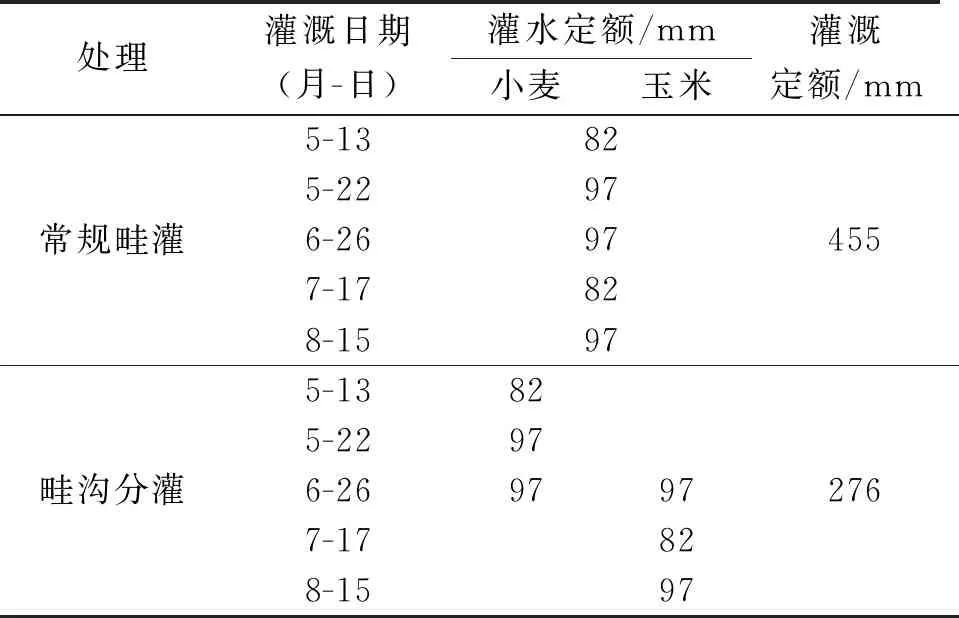

1.2.2 灌溉制度 小麦/玉米间作常规畦灌按多年试验得出的优化灌溉制度进行设计[8],畦沟分灌小麦和玉米的灌溉水量按两种作物在间作群体中占比进行优化分配,具体灌水时间依照当地农业用水管理部门实际配水时间进行灌溉,两种灌水方式的灌溉制度见表1。

注:图中各尺寸单位均为mm。

图1 小麦/玉米间作畦沟分灌田间布置形式

注:图中各尺寸单位均为mm。

图2 小麦/玉米间作常规畦灌田间布置形式

1.2.3 田间管理 玉米品种选用当地常规品种豫奥6号,小麦品种选用永良4号。玉米垄上覆膜,两侧两行膜宽为70 cm,中间三行膜宽为110 cm。平耙地后小麦顶凌播种,播种时施足底肥450 kg/hm2(磷酸二铵),灌第一水时追施尿素450 kg/hm2,灌第二水时施尿素225 kg/hm2,其他各次灌水不施肥。垄作沟灌玉米采用一体式开沟机进行开沟起垄,玉米垄上人工覆膜。由于试验区春季多风沙,覆膜后每隔250 cm进行膜上压土防风。玉米种植行距40 cm,株距28 cm,种植深度2.5 cm。玉米播种时混施磷酸二铵300 kg/hm2,尿素150 kg/hm2。玉米灌第一水时施尿素450 kg/hm2,灌第二水时施尿素300 kg/hm2,其他各次灌水均不施肥。试验设计3次重复,试验小区随机排列。

1.3 测定内容及方法

速测土壤电导率EC值取样深度为100 cm,每20 cm一层。小麦田每隔10 d分别于畦首、畦中和畦尾中间处及距两侧玉米边行30 cm处取样,灌水前后加测;畦灌玉米在畦首、畦中和畦尾于玉米垄上取土,沟灌玉米于玉米垄上及沟底取土,灌水前后加测。土壤电导率EC值测定方法为:将风干土样过1 mm筛后,按1∶5的土水比混合震荡、离心,用DDS-308A电导率仪速测EC值。于试验小区附近打一眼地下水位观测井,采用皮尺每5 d观测一次,灌水及降雨前后加侧。

1.4 计算方法

1.4.1 土壤储盐量及变化率计算 土壤质量含盐量采用实测土壤电导率EC值,根据适宜当地的经验公式进行换算[9],公式为:

C=3.471EC+0.015

(1)

式中:C为土壤全盐质量分数(g/kg);EC为土壤1∶5浸提液在25℃时的电导率值(mS/cm)。

通过换算得出第m次取样时第n层土壤单位面积(1 m2)中储盐量为:

单位面积上各土层前后两次取样土壤储盐量变化率公式为:

(3)

1.4.2 不同土层边界盐分通量计算 本研究中除沟灌表层土体灌溉过程中的土壤盐分运移属于二维过程外,其他均属于一维问题。为便于对比,本研究只针对一维条件下的各土层盐分平衡进行探讨。对于各土层储盐量在一维条件下的变化,其变化量应为各土层边界输入和输出盐分通量之差,即:

(4)

2 结果与分析

2.1 作物各生育期土壤储盐量变化对比

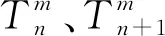

由图3可知,灌水前两种灌水方式下玉米各土层储盐量呈现明显增加趋势,且以表层土壤储盐量最大。这主要是在蒸发作用下,土壤盐分随水分向表层土壤积聚的结果[10]。此阶段畦灌和沟灌玉米0—20 cm平均土壤储盐量达到589.41 g/m2,648.21 g/m2。畦灌玉米灌第一水后,在灌溉水的淋洗作用下,上层0—60 cm土壤储盐量减小显著,平均降幅为13.31%,灌溉达到了淋洗作物根系层土壤盐分的目的。但由于灌溉水中含一定的盐分,同时土壤盐分并没有被完全排除农田,在上层土壤盐分向下迁移及矿质化地下水补给的双重作用下[11],使得下层土体内土壤储盐量不减反增,灌第二水前60 cm以下土壤储盐量平均增加8.38%。之后每次灌水前后,各土层土壤储盐量都呈现出动态变化趋势。沟灌玉米由于开沟起垄,加剧了土壤水分向上层土壤迁移过程,盐随水走,不断向上层土壤积聚,灌第一水前,各土层储盐量在呈现不同程度的增加[10]。灌水后在湿润峰作用下0—20 cm土层储盐量平均增加8.98%,而20—60 cm土层储盐量在排水作用下减小显著,平均降幅为13.92%,其他土层储盐量基本保持稳定。之后每次灌水前后,各土层储盐量都存在增加或减小趋势,且以20—60 cm处储盐量变化更为活跃,其他土层相对平缓,这也说明沟灌条件下20—60 cm土层为土壤盐分易变层。

小麦播种后至灌水前在土壤蒸发及根系吸水等作用下各土层储盐量增加显著,常规畦灌和畦沟分灌小麦0—100 cm土层平均增加109.34%和102.28%。而在小麦拔节至抽穗期的关键生育期内,经历两轮灌溉后,两种灌水方式表层0—40 cm土壤储盐量平均减少46.69%和45.93%,该土层为根系主要分布层,为小麦的正常生长提供了良好的土壤环境,而在灌溉水的淋洗作用下40—60 cm均有不同程度的增加;下层60—100 cm盐分储量较稳定,这主要是由于地下水位较浅,使得地下水中可溶性盐与其存在一定的交换。之后在灌溉水淋洗及腾发作用下各土层储盐量呈现动态变化。

根据质量守恒定律,计算播种和收获期各处理不同土层土壤储盐量发现,畦灌和沟灌玉米田单位面积1 m深土体内储盐量平均较播种期增加211.08 g和300.34 g,沟灌玉米田积盐相对比较严重。常规畦灌小麦田和畦沟分灌小麦田储盐量分别增加202.91 g/m2,200.43 g/m2,积盐量差异不显著。

2.2 作物各生育期土壤储盐量变化率对比

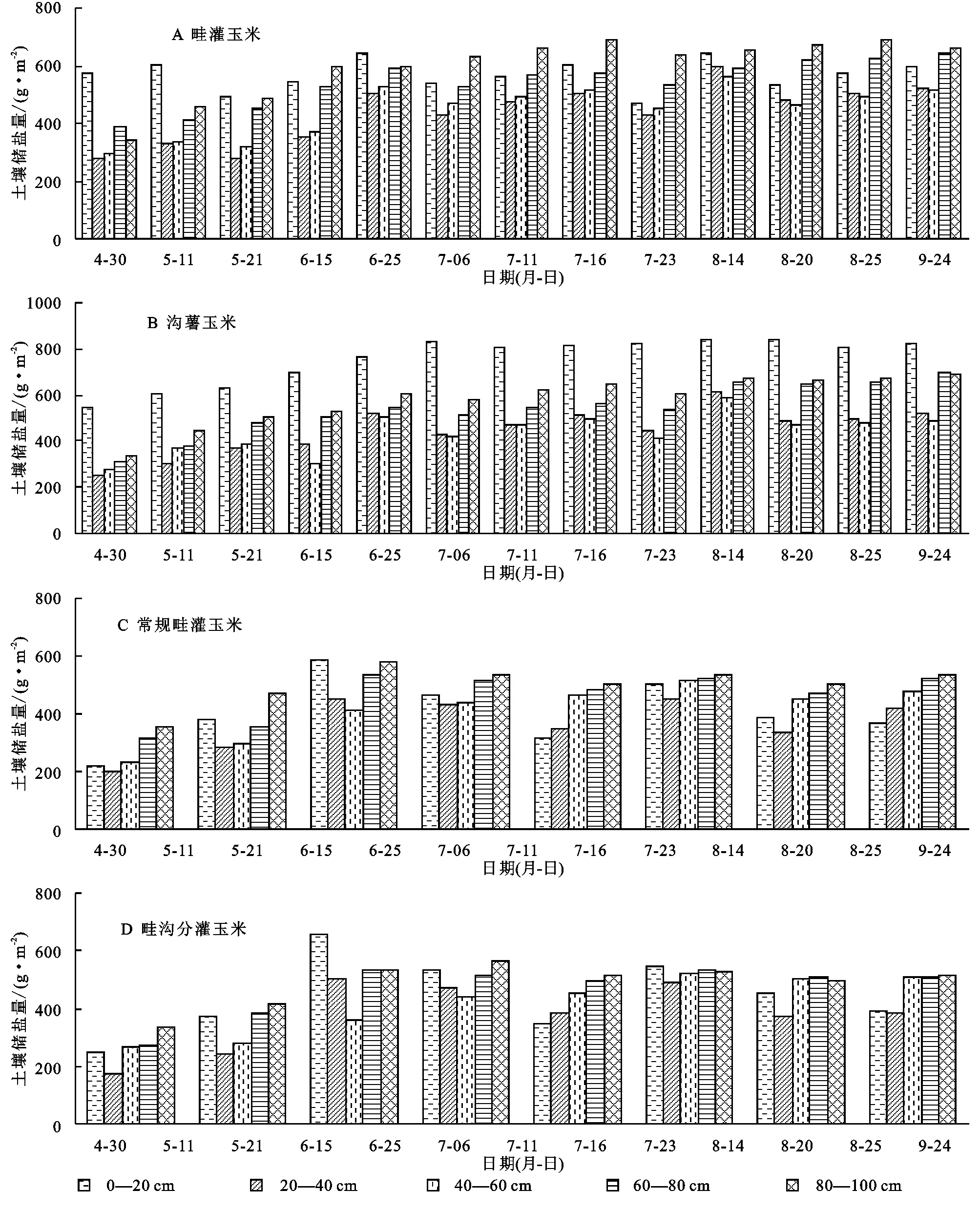

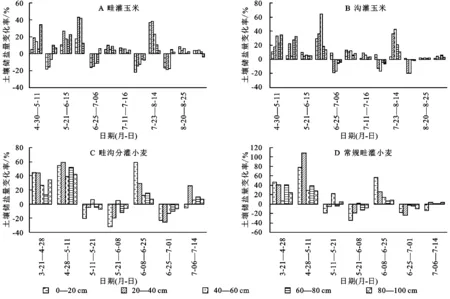

通过对两种灌水方式下不同作物各土层储盐量的变化率分析发现(图4),受灌溉及蒸发作用影响,土壤储盐量变化率呈现增长和负增长值,具有明显的波峰波谷,且通过分析发现,灌水前后,土壤储盐量越大则其变化率更大,也即土壤含盐量越高,灌溉水淋洗效果更为显著[12]。且通过分析发现,灌溉季节畦灌和沟灌玉米土壤储盐量变化率分别以0—60 cm和20—60 cm最大,小麦各土层储盐量变化率则以0—40 cm最大。

2.3 不同种植灌溉模式下作物各生育期不同土层深度盐分通量分析

由上文可知,经历作物整个生育期的几轮灌溉后,不同生育期各土层盐分含量呈现动态变化,且生育期结束各土层储盐量和农田的总储盐量均有不同程度的增加趋势。但这是由于灌溉水所带来的盐分造成,还是矿质化的地下水补给导致,还需通过计算定量分析。

图3 作物全生育期各土层土壤储盐量变化

采用式(4)对各土层盐分通量进行计算,其中T0为灌溉水源带入土壤中盐分;T5为100 cm下边界处土壤或地下水间的盐分交换通量。结果如图5所示,由图可知不同时段各处理不同土层深度含盐量表现为灌水后土壤盐分以向下运动为主,而其他时段以向上运动为主,这一方面与灌溉水的淋洗有关,另一方面也受矿质化的地下水补给的影响。对畦灌和沟灌玉米各时段不同土层盐分通量分析发现,除个别深层土壤盐分受灌区来水后地下水位升高补给的影响以外,畦灌玉米整体表现为0—60 cm土层下边界盐分通量值最大,沟灌玉米20—60 cm土层下边界盐分通量值最大,且沟灌玉米土壤表层20 cm下边界盐分一直处于向上运移状态,这也加剧了农田盐分的累积。对于小麦而言,20—40 cm下边界土层为土壤盐分通量值最大,说明该土层边界盐分交换频繁,这可能是由于该土层为小麦根系主要分布层[13],在根系吸水作用下,盐随水走在该土层界面交换频繁,这也进一步验证了上文的研究结论。

图4 不同土层土壤储盐量变化率

注:图中T0,T1,T2,T3,T4,T5分别代表土壤剖面0,20,40,60,80,100 cm处盐分通量。

图5 作物各生育期不同土层深度盐分通量

3 讨论与结论

土壤盐碱化是制约和影响河套灌区农业发展的重要因素,针对灌区土壤盐分的迁移机理及对作物生长的影响,大量学者进行了不同程度的研究,并且取得了具有指导农业实践应用的成果[9,14-17],但对于作物沟灌土壤盐分变化研究鲜有报道,同时对畦沟间作群体的盐分变化情况研究更是未见报道。有研究表明[18-19],土壤盐分动态不仅受到灌溉和降水的短期影响,同时受季节更替变化的长期影响,且作物的产量与土壤盐分的累积度紧密相关,本研究通过对两种灌水方式下作物灌溉前后及不同生育期土壤盐分变化分析发现,间作群体全生育期经历多次灌溉后,并未将农田中土壤盐分有效排除田间,在灌溉水及矿质化地下水补给共同作用下,将灌溉水及地下水携带的盐分聚集在根区土壤中,土体表现为积盐趋势,畦灌和沟灌玉米田1 m3土体储盐量平均增加211.08 g和300.34 g,这一结论与余根坚等[20]通过HYDRUS模型模拟得出的在相同灌溉定额条件下,玉米常规沟灌较畦灌可有效抑制土壤盐分积累的成果不同,这可能与作物种植灌溉模式及模型本身边界条件的设定有关,而常规畦灌小麦田和畦沟分灌小麦田储盐量分别增加202.91 g/m3,200.43 g/m3。通过对灌溉季节土壤盐分变化率及各土层边界盐分通量的计算分析发现,畦灌和沟灌玉米土壤储盐量变化分别以0—60 cm和20—60 cm最大,小麦各土层储盐量变化则以0—40 cm最大,这也说明该土层为各作物土壤盐分的变化活跃层。同时沟灌土壤顶层0—20 cm积盐效应最为强烈,这也是导致沟灌玉米田积盐严重的直接原因,此结论与王增丽[21]和袁成福[22]等的研究结果一致。