青少年近视配戴角膜塑形镜前后眼轴长度的变化

2019-05-20杨琳娟张小玲李文静赵亚玲

杨琳娟,张小玲,李文静,赵亚玲,史 强,吴 捷

0引言

近视是指外界平行光线通过眼球屈光系统后聚焦于视网膜前,是最常见的眼科疾病之一。近年来,青少年近视患病率呈现逐年增高的趋势,且发病年龄逐渐提前[1]。中低度近视本身并不可怕,但因需配戴框架眼镜而导致生活和运动不便。高度近视尤其是超高度近视(屈光度≥-8.00D)时眼轴过度延长会带来如视网膜脱离、视网膜脉络膜萎缩、黄斑出血、黄斑裂孔、青光眼等诸多并发症,这些病变会严重影响视力和视觉质量,甚至造成不可逆的视力损伤。高度近视已经成为我国盲和低视力的主要原因[2-3]。研究证明近视发病年龄越早,成年后高度近视的可能性越大[1,4]。青少年随着近视度数增长,前房深度加深,玻璃体腔和眼轴长度会逐渐延长,而眼轴延长是衡量近视度数发展的一个最重要临床指标[5]。

近年来角膜塑形术在控制青少年近视增长方面显示出了巨大的优势,使近视增长延缓45%~55%左右,得到眼科界及家长的广泛认可[6-7]。但我们在临床工作中发现配戴角膜塑形镜对青少年眼轴增长的控制效果不尽相同,有的孩子效果理想,有的孩子效果不尽如人意。患者自身生物因素(配戴前屈光度、起始治疗年龄、性别等)是否会影响眼轴变化速度是个值得探讨的问题,本文就上述问题进行了探索。本研究以2014-07/2017-10在西安交通大学第一附属医院眼视光中心配戴角膜塑形镜的8~16岁青少年近视102例为研究对象,观察其配戴角膜塑形镜前后眼轴长度的变化。

1对象和方法

1.1对象以2014-07/2017-10在西安交通大学第一附属医院眼视光门诊诊断为近视并配戴角膜塑形镜的8~16岁青少年为研究对象。纳入标准:(1)所有患眼矫正视力均达到最佳矫正视力(1.0及以上);(2)家长及青少年愿意接受角膜塑形镜治疗,且坚持规律随访≥3a;(3)顺规散光≤-1.50D,逆规散光≤-1.00D;(4)未配戴过硬性角膜接触镜。排除标准:(1)远视、弱视及眼部器质性病变者;(2)圆锥角膜、角膜屈光手术后、青光眼、干眼症及眼部炎症急性期;(3)有接触镜或者接触镜护理液过敏史。本研究经医院伦理委员会审批通过,患者及其监护人知情同意并签定知情同意书。

1.2方法

1.2.1资料收集青少年102例均配戴四区五弧设计角膜塑形镜,产品基质材料为Boston EM,镜片总直径10.0~10.6mm,光学区直径6.2mm,镜片中心厚度0.22±0.02mm,其肖氏硬度为75~80,透氧系数(DK):127,折射率:1.435。在配戴镜片后第1d,1、2wk,1、3mo按时复诊,分别进行裸眼远视力、综合验光、角膜地形图、角膜荧光素染色检查等。后期每3mo复查1次,每年测量眼轴1次。如无特殊情况,均建议患者坚持每晚配戴,镜片每1~1.5a更换,对于镜片划痕污损严重者应及时更换。102例患者均夜间配戴四区五弧设计的角膜塑形镜,目标降度-5.00D。球镜度数>-5.00D者,配戴角膜塑形镜至少1mo,残余屈光度稳定后白天联合框架眼镜进行全矫。初始治疗前询问并记录患者基本信息(性别、年龄、近视发生年龄、初始近视屈光度、开始戴镜年龄、是否配戴过角膜塑形镜或进行过屈光手术、父母近视史等)。

1.2.2一般检查使用标准对数视力表(GB11533-2011)查裸眼远视力,戴镜视力。近视力、眼压、电脑验光、综合验光(根据患者年龄及近视屈光度,选择小瞳或睫状肌麻痹验光,睫状肌麻痹药物有复方托吡卡胺和环喷托酯)、泪液分泌时间及泪膜破裂时间、眼位、融合能力和调节能力、立体视觉、角膜曲率及角膜地形图、前节OCT、角膜内皮细胞计数等。由同一验配医生对患者进行详细的裂隙灯显微镜检查和眼底检查,排除配戴角膜塑形镜禁忌证。

1.2.3眼轴测量每年测量眼轴(IOL Master)一次并记录,所有患者眼轴由同一医生进行测量,每次连续测量5次,取其平均值。

1.2.4验光(1)电脑验光:电脑验光仪(ACCUREF-K 9001),每位患者重复测量3次,取其平均值。(2)客观验光:视网膜检影法,使用带状光检影镜(YZ24D带状光检影镜)。(3)综合验光:采用综合验光仪NIDEK,COS5100进行主观验光,MPMVA法,达到单眼最佳矫正视力之最低负镜度。所有患者验光均由同一位验光师完成。

2结果

2.1患者一般情况研究对象共102例,年龄8~16(12.25±2.27)岁,男49例(48.0%),女53例(52.0%);低龄组(小学生组,≤12岁)52例(51.0%),大龄组(中学生组,>12岁)50例(49.0%);低度近视组:≤-3.00D者33例(32.4%),中度近视组:-3.25~-4.75D者44例(43.1%),高度近视组(夜戴角膜塑形镜联合白天全矫框架眼镜组):≥-5.00D者25例(24.5%)。

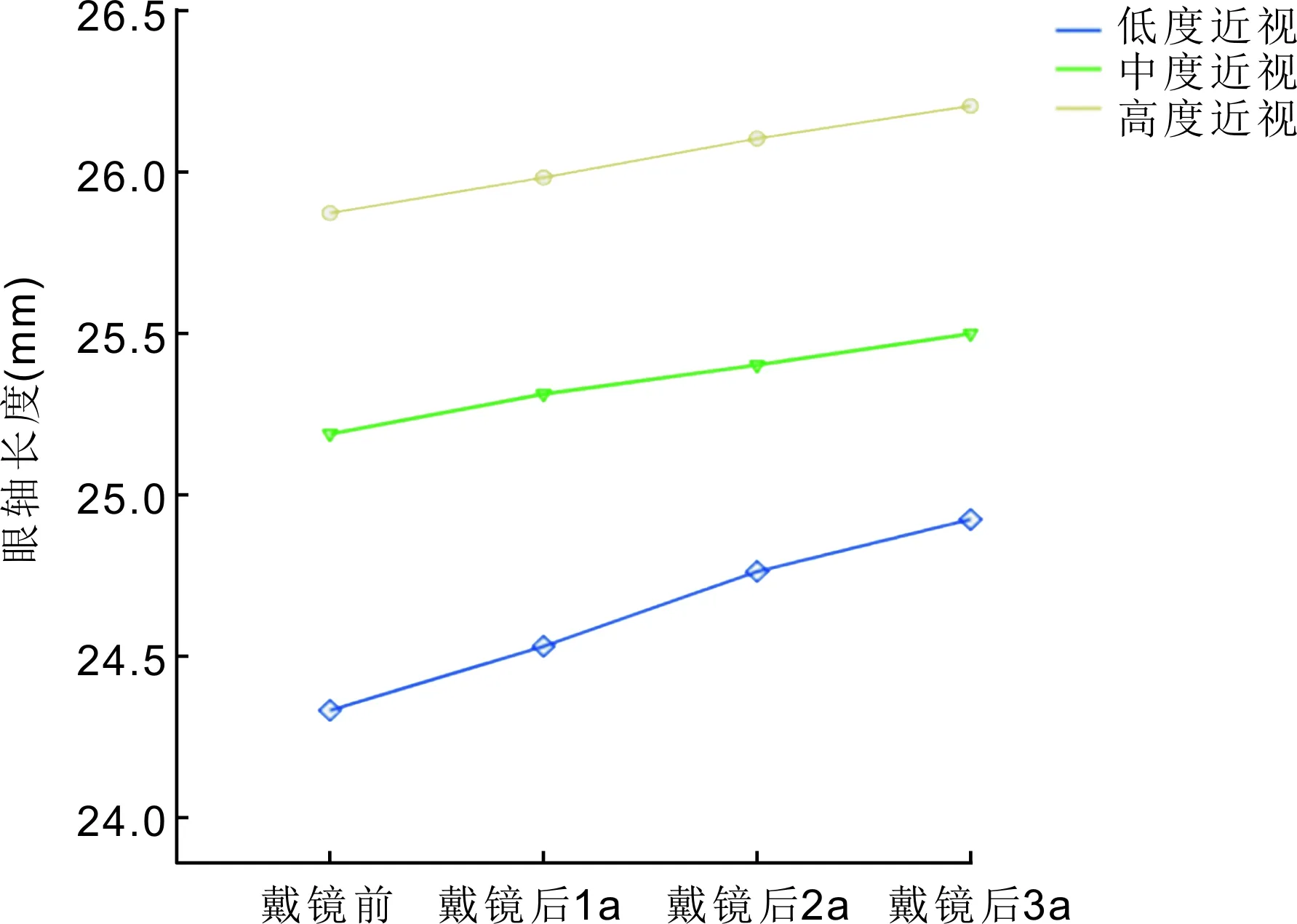

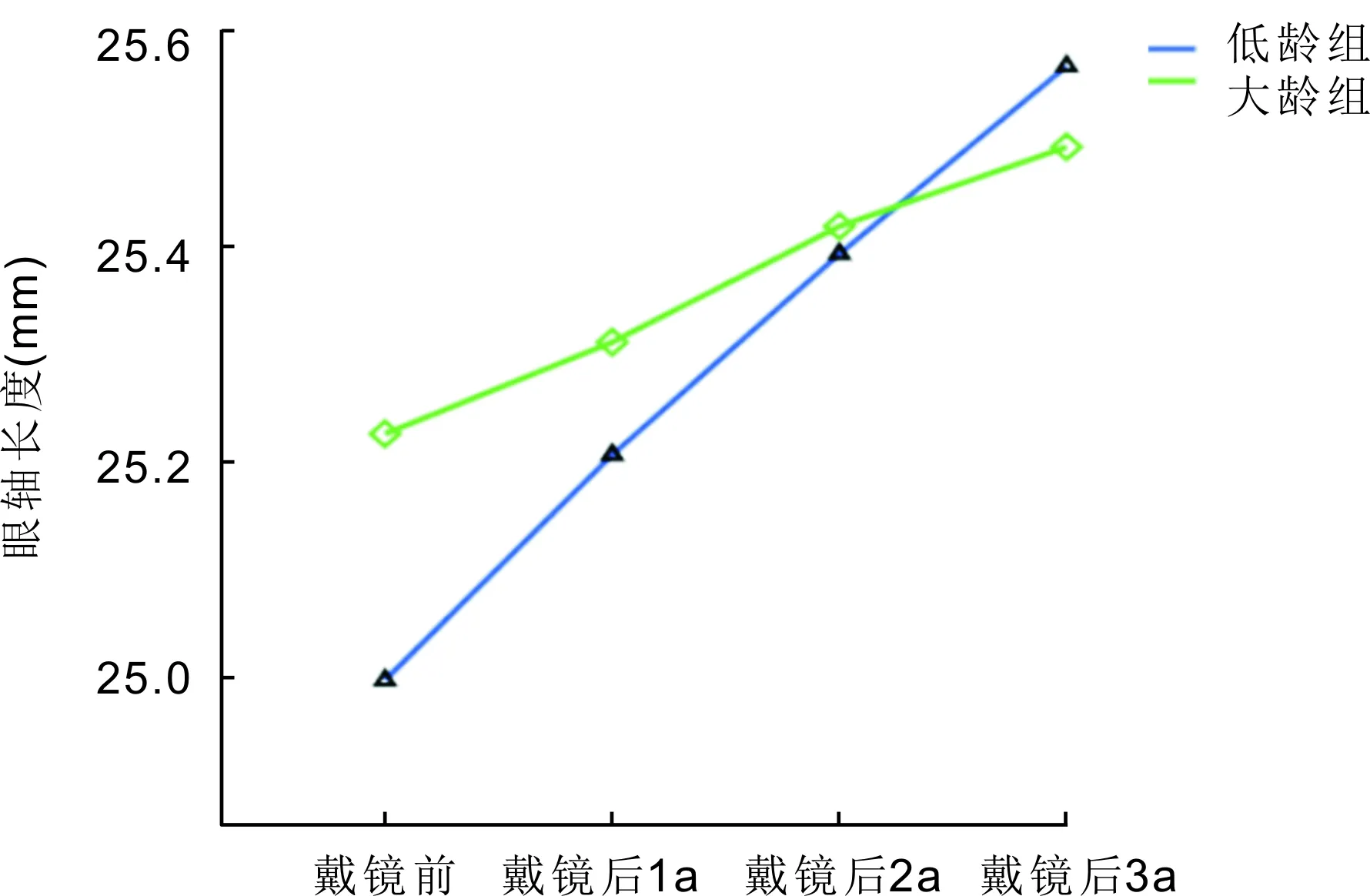

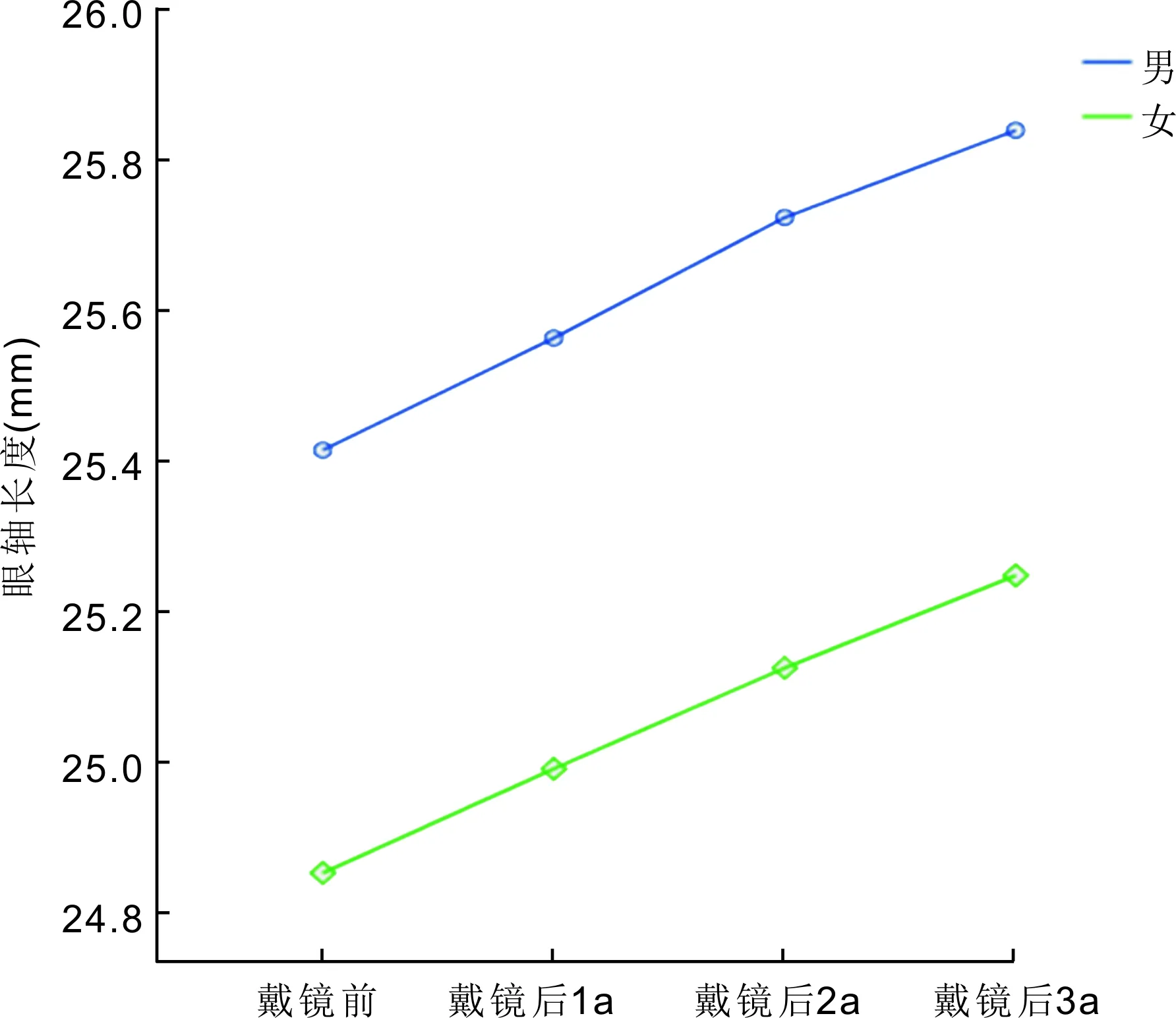

2.2患者戴镜前后的眼轴变化青少年102例配戴角膜塑形镜前眼轴长度25.10±0.76mm,3a后增长0.42±0.37mm。男生戴镜前眼轴长度25.36±0.85mm,女生24.85±1.00mm,戴镜3a后男生眼轴增长0.48±0.35mm,女生增长0.37±0.38mm;低度近视组戴镜前眼轴长度24.36±0.78mm,中度近视组25.18±0.67mm,高度近视组25.93±0.90mm,戴镜3a后低、中、高度近视组眼轴分别增长0.65±0.35、0.32±0.37、0.30±0.29mm;低龄组戴镜前眼轴长度24.89±0.91mm,高龄组25.32±0.97mm,戴镜3a后低龄组眼轴增长0.60±0.35mm,大龄组增长0.23±0.28mm,见表1。

重复测量数据的方差分析结果显示:不同性别、不同戴镜前屈光度、不同起始治疗年龄的青少年配戴角膜塑形镜后不同时间点眼轴增长差异有统计学意义(性别:F时间=87.212,P时间<0.001;F组间=14.410,P组间<0.001;屈光度:F时间=91.004,P时间<0.001;F组间=24.987,P组间<0.001;年龄:F时间=101.624,P时间<0.001;F组间=15.710,P组间<0.001)。另外,研究结果提示,配戴时间和戴镜前屈光度、起始治疗年龄之间均存在交互作用(F=6.839、13.664,均P<0.001),提示戴镜前屈光度较高者(中高度近视)戴镜后眼轴增长速度慢于屈光度较低者(低度近视),起始治疗年龄较大者(大龄组)眼轴增长速度慢于起始治疗年龄较小者(低龄组),见图1、2。但配戴时间和性别之间无交互作用(F=0.292,P=0.695),男女性戴镜后的眼轴变化速率未见差异,见图3。

3讨论

我国近视患病率逐年升高且呈低龄化的趋势,若青少年近视后不控制或者控制不理想,一旦形成高度近视就会带来诸多不良后果。儿童及青少年期是控制近视增长的最佳时期,采取有效手段和方法控制延缓青少年近视进展是亟待关注和解决的问题。现代角膜塑形镜利用其特殊的逆几何设计方法,被眼科界普遍认为是一种安全有效,非手术且可逆地控制青少年近视增长的屈光矫正手段,通过夜晚睡眠配戴,白天即可达到满意的裸眼视力[7-9]。

表1 患者配戴角膜塑形镜前后眼轴长度变化

图1 不同程度近视戴镜前后眼轴长度的变化。

图2 低、大龄组戴镜前后眼轴长度的变化。

图3 不同性别戴镜前后眼轴长度的变化。

本次研究中102例青少年配戴角膜塑形镜3a后,眼轴增长0.42±0.37mm,低、中、高度近视组眼轴分别增长0.65±0.35、0.32±0.37、0.30±0.29mm。中高度近视眼轴增长速度明显慢于低度近视,高度近视组眼轴增长最慢。对于高度近视的青少年来说,由于角膜塑形镜降度(-5.00D)的限制,加之白天仍需配戴残余度数的框架眼镜使得孩子和家长出于对角膜塑形效果的不确定性及白天仍需配戴框架眼镜的麻烦而放弃使用角膜塑形镜。所以关于高度近视使用角膜塑形镜的效果报道较少。

本研究中共25例高度近视青少年配戴降度为-5.00D的角膜塑形镜,1mo后进行综合验光,白天配戴全矫框架眼镜矫正残余屈光度,结果显示3a眼轴增长仅为0.30±0.29mm。Charm等[10]发现对于≥-5.00D近视的青少年来说,采取夜戴降度-4.00D角膜塑形镜联合白天残余度数全矫框架眼镜者眼轴增长仅为0.19±0.1mm,单纯配戴框架眼镜者增长0.51±0.32mm(P=0.005)。罗铭等[11]对9~15岁青少年高度近视患者36例69眼经过随访观察2a发现,经夜间配戴降度-5.00D的角膜塑形镜联合白天配戴残余屈光度全矫框架眼镜后1a,近视度数无增加,眼轴无改变,近视未进展。联合矫正2a后,眼轴增长0.19±0.28mm,近视仅有轻度进展。与我们本次研究结果一致。

本次研究重复测量数据的方差分析结果显示:配戴时间与戴镜前屈光度、起始治疗年龄之间均存在交互作用(F=6.839、13.664,均P<0.001),提示戴镜前屈光度较高者(中高度近视)戴镜后眼轴增长速度慢于屈光度较低者(低度近视),起始治疗年龄较大者(大龄组)眼轴增长速度慢于起始治疗年龄较小者(低龄组);但配戴时间和性别之间无交互作用(F=0.292,P=0.695),男女性戴镜后的眼轴变化速率未见差异。Chen等[9]对35例配戴角膜塑形镜和23例配戴框架眼镜的青少年观察2a发现,角膜塑形镜组眼轴增长比框架眼镜组慢52%,眼轴增长和初始配戴年龄有关(P=0.02)。此次研究结果显示,与我们研究结果一致的是,Cho等[12]发现配戴角膜塑形镜者初始近视度数较低时眼轴增长较快,Hiraoka等[8]也有相同的研究结果。符爱存等[13]对166例6~15岁近视患者分别配戴全矫单焦框架眼镜(82例)和角膜塑形镜(84例),收集其性别、年龄、基础眼轴长度和戴镜2a后眼轴增加量等参数。分析各参数对眼轴增加量的影响,结果发现基础近视度数越高,基础眼轴越长的近视患者配戴角膜塑形镜的效果较框架镜好。现代角膜塑形镜是四区五弧设计,基弧区和反转弧区的设计与所需降低度数相关,度数越高则基弧越平坦,反转弧越陡峭,这样才能形成良好的视觉质量[14]。但这样的设计势必造成高度近视反转弧区陡峭,使角膜中央区相对平坦,周边角膜相对陡峭,也就形成了让周边屈光成像越往近视方向漂移,视网膜周边形成近视离焦,这有可能是高度近视配戴效果优于中低度近视的原因[15]。周珺等[16]对56例7~16岁配戴角膜塑形镜1a的青少年资料进行分析,显示治疗年龄是影响眼轴变化的主要因素(F=86.910,P<0.001),与眼轴变化量呈负相关,即随着患者治疗年龄的增大,眼轴的增长逐渐减缓。与本次研究结论一致。但有研究表明,年幼的近视患者眼轴增长速度较快,其较年长的患者更能从角膜塑形镜的治疗中获益[17]。本次研究提示高度近视者配戴角膜塑形镜后眼轴增长慢于低度近视,除了屈光度以外可能也有配戴时间的影响,因为屈光度偏高的患者,塑形镜治疗时反弹速度快,程度明显,如果不规律配戴,则第2d戴镜视力或裸眼视力会明显下降,影响正常的工作和学习。因此,高度近视患者配戴角膜塑形镜会比较规律,且戴镜时间也能得到保证。另外青少年近视度数较高者,父母或其自身均会比较关注用眼健康,因此,无论是在学习或生活中都会刻意纠正不良用眼习惯,注意用眼卫生,尽量减少环境因素带来的不良影响。年龄较大的孩子,随着年龄增长,近视发展的速度有逐渐减缓的趋势,这对研究结果会造成一定影响。同时年龄较大的孩子不仅遵医行为会胜过年龄较小者,同时自控能力也会增加,善于纠正可能导致近视增长的不良生活习惯及用眼习惯。这或许也是年龄较大者近视增长慢于较小者的可能原因。

综上所述,低、中、高度近视青少年配戴角膜塑形镜后眼轴长度均有增长,高度近视青少年夜间配戴角膜塑形镜联合白天全矫框架眼镜眼轴增长速度慢于低中度近视者。