六盘水古村落景观保护与开发研究

——以贵州省水城县花戛乡天门村为例①

2019-05-19周俊贤程雪花阮超超梅富静朱亚兰陈欢欢

周俊贤 程雪花 阮超超 梅富静 朱亚兰 陈欢欢

(六盘水师范学院 贵州六盘水 553004)

随着社会的发展,外来文化的冲击,中国城镇化建设正处于快速发展的阶段,导致古村落也遭受不同程度的破坏。根据国家收集的数据统计显示,2018年中国城镇化率已达到59.58%,推测2030年城镇化率将达到70%,这些数据意味绝大多数的村落将在未来10多年内走向衰落。六盘水市遗存大量的古村落,但大部分古村落的发展处于滞留状态,如“古银杏之乡”的妥乐村面临发展停滞的问题;浓厚的长角苗民族文化的高兴村也出现“空心村”的现象;景观丰富的天门村也同样存在产业单一、缺乏各行业人才等问题。调查后,发现每个古村落都有独特的景观价值,也有各自的弊端。因此,本文以天门村为例,通过对现存的问题提出解决对策,使传统村落中的景观得到有效的保护与开发[1]。

1 天门村基本概况

天门村位于贵州省六盘水水城县花戛乡,距离花戛乡21 km。天门村是一个布依族聚居的村落,其地理位置较偏僻,因此很好地保存了村寨的自然风光、景观资源、民族文化等。天门村吊脚楼聚集地主要在大寨、小寨与新寨 ,3地均呈现出独特性与交融性,进而形成了天门村多元的地方文化体系,见图1。

图1 天门村村寨概况

2 天门村景观

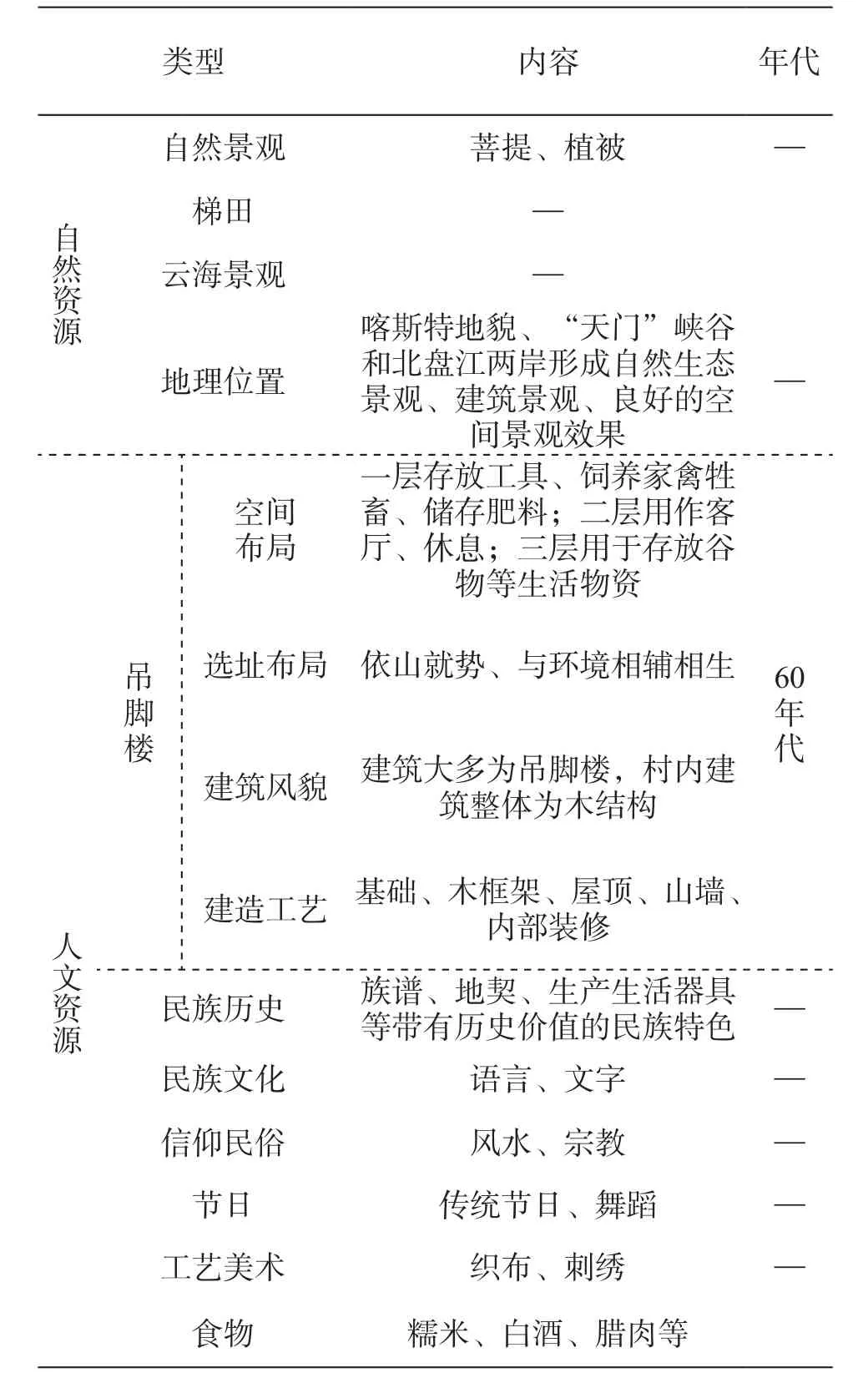

天门村中布依族风情相对完整,民族文化氛围较浓厚。天门村地势具有“天门谷地”的特点,四面环山,与北盘江形成自然生态景观,并保存大面积错综复杂的梯田景观,极具观赏价值。丰富的建筑文化与奇特的地域资源形成了天门村得天独厚的资源优势,是其他村落不可复制的产物资源。天门村现有景观资源见表1。

表1 天门村现有景观资源

2.1 天门村建筑

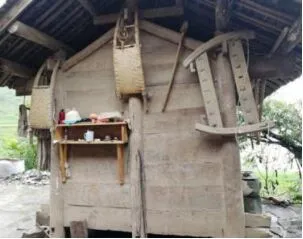

吊脚楼是布依族人居住的一种比较古老的建筑,利用地形挖出上下2层地基,建房时将落地房柱搁置在下层地基上形成悬空吊脚,上下地基之间的空间就形成吊脚楼的底层。吊脚楼规模主要是一栋四排扇三间屋,中间是堂屋左右两边是饶屋。吊脚楼主要是2层结构,第1层用于喂养家畜,第2层用于村民居住,在第2层的上方有1个小阁楼用于放置粮食,部分村民的粮食与吊脚楼是分离的,另修建一个平底木房赋予存储的功能[2],见图2~4。

图2 吊脚楼

图3 山墙

图4 粮仓

2.2 民族文化

天门村奇特的地势造就了完好的原始村落与民族风情,错落有致的传统“吊脚楼”掩映在菩提树中,突显了布依民族特有的文化底蕴。保存完好的民间习俗、民族风情、文化遗产等对生生不息的布依族文化有重要意义[3]。

2.2.1 民族服饰特色

布依妇女,银环贯耳,项挂银圈,以多为荣;衣短裙长,色惟青蓝、红、绿花饰为缘饰。天门村布依族服装主要分为2大类:素装与盛装,素装是平日生活中常穿的服装,主要以青蓝色为主,黑色为辅,下身搭配黑色百褶裙,长为齐脚踝位置,头饰搭配绣花头巾;盛装是必须在重要节日时才能穿,并且在平日里不可以拿出给外人看。从服装的整体搭配、服饰上的刺绣花纹、服装的织布工作到织布使用的材料选择都有很多讲究,大大小小的细节都是布依人民一针一线纯手工制作,服装代表他们的智慧结晶与文化遗产,更是其民族的象征,见图5。

图5 布依族女子素装服饰

2.2.2 手工纺织技术

古老的纺织机是每家每户的必需品,家中妇女会在闲暇之余进行纺织,制作布依族衣服。纺织过程分为织、缝、绣3个主要步骤,其中花费时间最长的是绣,当纺织的所有布料缝在一起后,妇女们就会将文化通过绣花的形式展现出来,见图6。纺织的衣物通常都不会作为买卖的对象,也不会作为收入的来源,只作为当地妇女的日常穿戴服饰。

图6 布依族纺织布

2.2.3 语言及习俗

天门村中的布依族语言,是村民们日常交流的语言,突显当地的民族特色,可惜的是缺少语言文字记载,这是中国大部分少数民族共同存在的弊端。布依族人民豁达好客,就如每年的枫叶节,布依人民会用枫香叶等各类植物色素把糯米染成五颜六色,做花糯米饭招待客人以及赠送给亲朋挚友。

2.3 梯田景观

天门梯田堪称“人文生态的奇迹”,水田寄予着村民对丰收的祈盼。梯田是从坡脚层层向上,把村寨团团围在其间,每当太阳升起层层阳光铺洒稻田,也照耀在布依族人民的心田,见图7。天门梯田是布依族人民的依靠,他们在梯田里种植水稻,不仅为其带来经济收入,还为天门村增加了一道靓丽的风景线。

图7 天门村梯田景观

2.4 山中云海景观

天门村平均海拔810 m,年平均温度18.8 ℃,独特的气候造成了天然的自然云海景观,身处天门村腹地,仿佛身处于天际云海中,见图8。在吴王山上俯瞰整个天门村,会看到有接近百个山头组成的喀斯特自然景观,在云海的衬托之下,显得若隐若现。

图8 山中云海景观

3 村落存在的问题

3.1 天门村吊脚楼保护力度不够

天门村是一个传统的古村落,与外界联系较少,所以村里的各种民风民俗保存完整。由于传统民居吊脚楼修建年代久远,经过多年的风吹日晒,大部分都有被破坏的趋势,已经没有以前的光彩绚烂。

3.2 专业人才缺乏

在交流中发现,即使当地村民对自己的语言很熟悉,却没有文字,无法向外来游客介绍自己的民族语言特色,进而导致“只可意会,不可言传”的结果,年轻人的流失及外来游客的语言不通使天门村的发展停滞不前。

4 对策与措施

4.1 吊脚楼保护建议与措施

首先,加强对吊脚楼的保护,通过政府的支持,对现有建筑进行有效保护,避免吊脚楼遭到二次破坏;其次,加强村民的保护意识,村民是使用村落吊脚楼的主要人群,很大程度上具有维护与保护吊脚楼的责任。

4.2 引进与培养人才

在发展迅速的新时代,国家对各方面的人才需求量越来越大,在该传统村落中,由于专业人才的缺失,导致该村落的发展一直滞留不前。为响应国家人才需求的号召,应该培养与引进更多的专业人才,设置专业人才培养机构,提供相应平台,吸引更多的学者探寻和完善传统文化系统。再结合当地村民的传统手工艺为村民增加旅游收入,结合当地吊脚楼的传统特色为村民吸引游客到当地旅游,吸引更多的年轻人回家,达到在家乡创业的目的,进而使村民经济收入得到提高。

5 结语

六盘水独特的喀斯特地貌为古村落的形成奠定了稳定的基础,也为六盘水古村落旅游提供了丰富的自然资源。以天门村为例,分析了六盘水古村落景观的保护与开发应该结合当地的特色资源,以政府作为主要导向,引进人才并鼓励村民参与其中,使古村落得到更好的发展和保护。