“数字图像处理”课程教学改革探索

2019-05-18

(北京林业大学信息学院,北京100083)

“数字图像处理”课程是北京林业大学信息学院数字媒体技术专业的必修课程。该课程着重讲授数字图像处理的理论知识及实现方法,训练学生运用所学基础理论知识解决实际问题的能力。通过该课程的学习,学生能较全面地了解、掌握计算机图像处理技术的基本原理、技术、应用和发展,为今后开展数字图像处理领域的研究和开发工作打下良好的基础。

数字图像处理是信息科学中发展最快的热点研究方向之一,是模式识别、计算机视觉、多媒体技术等诸多学科的基础,是一门涉及多领域的交叉学科,具有理论性和实践性强、应用范围广的特点。“数字图像处理”课程既有理论分析、算法推导,又有大量的编程实践。因此,笔者结合“数字图像处理”课程的特点、专业要求以及课程教学中存在的问题,对该课程的教学内容、教学方法、实验设置、考核方式等进行了教学改革探索。

一、“数字图像处理”课程教学存在的问题

一直以来,“数字图像处理”课程传统的教学方法是教师课堂讲授、学生实验课编程实验。教师按部就班地讲解各个章节的算法,学生进行各个算法的编程实现。好像学生也学会了,考试也可以考个不错的分数,但真正到了应用图像处理知识解决实际问题时,学生就会感到所学知识不能融会贯通,缺乏分析问题、解决问题的能力,不能独立提出解决问题的方案。具体表现如下:第一,该课程教学存在内容多、学时少的矛盾,存在重理论知识、轻实际应用的问题;第二,该课程理论知识教学存在算法原理难度大、讲解比较枯燥、学生缺乏学习兴趣的问题;第三,该课程大多数实验是验证性实验,实验内容缺少综合性和创新性,导致学生综合编程能力不足、解决实际应用问题能力不强、创新能力缺乏;第四,该课程考核评价体系不能综合评价学生的学习效果。

二、“数字图像处理”课程教学改革的措施

(一)优化课程教学内容,适应图像处理技术的发展趋势

经典的《数字图像处理》教材把数字图像处理技术分为一般性的数字图像处理、图像分析、图像理解[1]3个层次。第一层次内容主要是从图像到图像的处理(输入是图像输出还是图像),包括图像对比度调节、编码压缩、去噪声以及各种滤波的研究等;第二层次内容主要是从图像到属性的处理(输入是图像输出是属性数据),对图像中感兴趣的目标进行检测和测量;第三层次内容是图像理解部分,从图像到理解判断,这部分内容不适合数字媒体技术专业的本科生学习。

数字图像处理技术发展速度快,教学内容需不断更新以适应技术发展的趋势。因此,在“数字图像处理”课程教材的选择上应以经典理论知识为主,兼顾数字图像处理技术发展的趋势。笔者选择了章毓晋[2]编著的《图像处理和分析教程》教材,该教材是21世纪高等学校计算机规划教材,涵盖了数字图像处理技术第一层次的数字图像处理和第二层次的图像分析内容,其内容全面、讲解清晰、实例多样。但“数字图像处理”课程只有48个学时,其中理论知识讲授34学时、实验14学时加1周的课程设计。因此,必须对该课程教学内容进行优化整合,删减部分章节内容,以适应图像处理技术的发展。

在教材之外,笔者还指定2本辅助教材供学生参考、借鉴,它们分别是龚声蓉等[2]编著的《数字图像处理与分析》和美国Rafael C.Gonzalez等[1]著的《数字图像处理》。除了教材和辅助教材外,笔者还向学生提供了多种教辅材料,如中外高校的PPT课件、网络视频教学片、中英文电子书等,不仅扩大了学生的学习渠道,开拓了学生的学习视野,而且还有利于学生了解图像处理技术的最新发展趋势。

另外,笔者还结合自己的科研工作,把科研成果作为图像处理的应用实例引入到教学中,提高学生对图像处理技术实际应用的认识,培养学生解决实际问题的能力,扩大学生的知识视野。

优化后的“数字图像处理”课程教学内容包括图像处理基础知识、图像获取、图像变换与图像运算、图像增强、图像复原、图像压缩、数学形态学、图像分割、目标表达和描述、PhotoShop软件主要滤镜的实现算法、图像处理在林业上的应用等。

(二)采用多种教学方法,增强理论教学效果

1.采用动态教学演示方法

“数字图像处理”是一门理论性和实践性都很强的课程。图像处理算法要用复杂的数学公式表示,并通过计算机程序编写出来,在计算机上实现。如果在“数字图像处理”课程教学中没有算法处理过程的演示,教师的讲解过程就会枯燥、难懂,学生就无法理解算法的执行过程,就没有编写程序的思路,也就不会编写出程序。面对这个问题,笔者在“数字图像处理”课程教学中,采用动态教学演示方法开展该课程的教学活动,使抽象难懂的公式具体化,不仅激发了学生学习的兴趣,加深学生对理论知识的理解,降低学习难度,而且还为学生提供编写程序的思路。

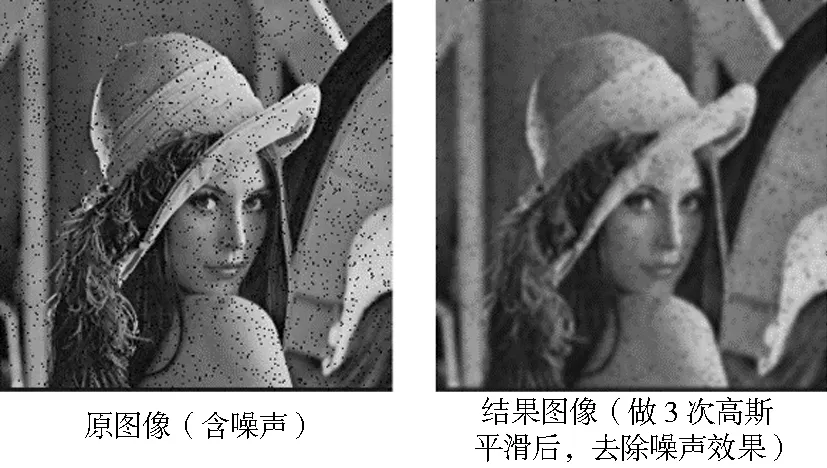

改革前,“数字图像处理”课程普遍采用静态演示方法。通过静态演示,学生只能看到算法的执行结果(图像执行算法后的变化),不能看到动态的数学计算过程,见图1。改革后,学生不仅可以观看到图像算法的执行结果,还可以观看到算法的数学计算过程,形成了静态演示和动态演示相结合的教学演示方法,见图2。动态演示效果要好于静态演示效果,但是动态的演示程序制作复杂,制作工作量、难度都很大[3]。

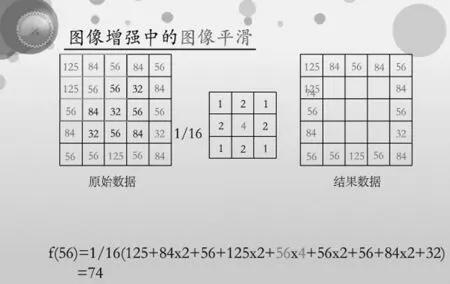

下面以动态演示程序的图像平滑为例讲解图像增强中的平滑算法。理论公式相当复杂、学生很难理解,如公式(1)[1]所示。

(1)

公式(1)中f(x,y)是原始图像、g(x,y)是结果图像、w(s,t)是模板。算法的原理是模板w(s,t)在原始图像f(x,y)上漫游并与图像f(x,y)进行卷积运算,得到结果图像g(x,y),结果图像g(x,y)比原始图像f(x,y)平滑。教师在讲解这个知识点时,学生不理解模板w(s,t)是怎么在图像上漫游的,不理解卷积的具体计算过程,不知道参加运算的应该是图像的哪些数据。当教师用演示程序进行动态演示时,学生既能观看到模板的漫游过程,又能观看到卷积的具体计算过程。图1左侧的图像是原始图像f(x,y),图1右侧的图像就是f(x,y)执行公式(1)后的结果图像g(x,y)。

图1 静态演示高斯平滑执行结果

图2 动态演示高斯平滑执行过程

数字图像的处理就是数学上的矩阵计算。图2左边的方格表示5×5的原始图像,图2右侧的方格表示5×5的结果图像,图2中间的方格是3×3的高斯模板,左右方格中的数字代表图像的像素值,中间方格中的数字代表模板系数(1/16表示每个系数乘以1/16)。图2中最下面一行的公式表示卷积运算。演示程序能够动态演示模板在图像上不同位置的漫游过程,并演示卷积的计算过程以及把计算结果赋值到结果图像的过程。通过静态和动态演示,学生既看到了图像处理的结果,又看到了图像处理的数学计算过程。这样学生就很容易理解高斯平滑算法,并为今后学生编写程序实现这个算法打下基础。

2.采用启发式教学方法

启发式教学方法指教师依据教材的内在联系和学生的认识规律,由浅入深、由近及远、由表及里、由易到难地逐步提出问题、解决问题,引导学生主动、积极、自觉地掌握知识的教学方法。

任课教师在讲述新知识点时,面对复杂的、难于理解的知识,引导学生利用所学知识,对新的知识做到由浅入深、由易到难逐步地理解。比如,傅里叶变换[4]是“数字图像处理”课程中重要的、较难理解的图像变换算法,其涉及的概念多,如复平面、频域、正变换、反变换等,公式复杂难懂,学生学习时有畏惧情绪。针对这一问题,笔者在教学中采用循序渐进的启发式教学方法进行讲解。具体讲解分为如下5个流程。

①讲解预备知识。为学生理解傅里叶变换打下基础,如周期函数、非周期函数、复平面、欧拉公式等。②讲解傅里叶级数。傅里叶分析包括傅里叶级数和傅里叶变换。傅里叶级数用于周期函数(加法),傅里叶变换用于非周期函数(积分)。傅里叶级数是理解傅里叶变换的基础。③讲解一维傅里叶变换的来源、原理、公式、正变换、反变换、性质等。把一维傅里叶变换讲透彻,不仅从理论上讲解,还要用MATLAB软件演示傅里叶变换的算法执行过程,帮助学生更加深入地理解傅里叶变换的算法。④讲解二维傅里叶变换的原理、公式、正变换、反变换、性质等。学生有了一维傅里叶变换的基础,再去理解二维傅里叶变换就较容易了。⑤应用举例。通过举例讲解傅里叶变换在图像去除噪声方面的应用,进一步让学生从应用角度理解傅里叶变换。例如,一幅含有正弦噪声的图像,图像看起来好像用一个方格网罩在图像上一样,这是典型的用傅里叶变换去除周期噪声的应用图例。

笔者前面讲过了空间域去除噪声的方法,但应用在这种图像上去除噪声的效果不好。如何应用傅里叶变换的方法去除这种噪声?首先,对图像进行傅里叶正变换,把带有噪声的图像变换到频率域;其次,在傅里叶频谱上有一个由若干亮点组成的圆,这些亮点代表正弦噪声的频率,通过使用带阻滤波的频域滤波方法,就可以把正弦噪声的频率去除;最后,再进行傅里叶反变换,将含有正弦噪声的图像中的噪声去除,罩在图像上的方格网就会消失。学生通过这个例子不仅加深了对傅里叶变换算法的理解,而且增强了学生学习该课程的学习热情。

(三)设置多层次实验内容,加强实践教学

针对“数字图像处理”课程实验内容主要是验证性实验,缺乏综合性、创新性实验的问题,课程组增设了综合性和创新性实验。验证性实验占60%,综合性实验占30%,创新性实验占10%,形成了实验内容不断加深的3个实验层次。

1.验证性实验

验证性实验主要是模仿教材或者辅助教材中给出的实例,对图像处理的经典算法进行编程,比较容易实现,但无法提高学生的综合应用和创新能力。

2.综合性实验

教师给出一个综合应用图像处理技术的应用题目,让学生自主编写程序、分析实验结果。比如,一幅含有大米的图像,计算大米的个数,就是一个综合应用图像处理技术的应用问题。学生要解决这个问题需要综合应用灰度变换、空域滤波、图像分割、形态学运算、图像的标注等多个图像处理技术。该类实验不仅提高了学生对图像处理知识的全面掌握和综合应用的能力,而且锻炼了学生分析和解决实际问题的能力。

3.创新性实验

创新性实验属于探索性实验[5],教师不布置实验题目,要求学生自己组成实验小组、查找相关的技术资料、自主确定实验题目、独立完成实验方案的设计、编程实现,教师在实验过程中只给予指导。这类实验训练了学生的探索性思维能力,提高了学生发现问题和解决问题的能力,培养了学生的创新能力。

(四)完善课程考核模式,注重教学效果的综合评价

对学生进行成绩考核是考察和评定学生学习效果的依据,同时也是考察和评价教师教学质量的必要途径[6]。改革前,“数字图像处理”课程只注重卷面考试,考核内容不全面,考核方法单一,致使学生平时学习不努力、考前突击复习死记硬背。针对这一问题,课程组将平时成绩、实验成绩和卷面考试成绩一起加权计算,给出学生的最后总评成绩。“数字图像处理”课程总评成绩各项权重为:卷面考试成绩占65%,实验成绩占30%,平时成绩占5%。其中,平时成绩包括课堂测验和作业。这种考核评价方法可以综合、全面地评价学生的学习效果,做到在各个教学环节上严格要求学生,避免一次期末考试就决定整个课程学习效果的现象发生,同时也考查了教师在各个教学环节上的综合教学能力。

三、“数字图像处理”课程教学改革的成效

(一)提高了学生的课程考试成绩

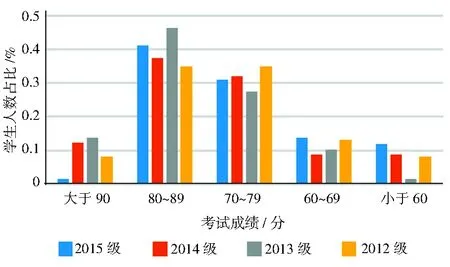

2012—2015年数字媒体技术专业“数字图像处理”课程考试情况,见表1。图3是根据表1绘制的柱状图。

表1 2012—2015年“数字图像处理”课程期末考试各成绩段学生分布情况 %

注:2012年数据为未进行课程教学改革的情况,2013-2015年数据为已进行课程教学改革的情况

图3 “数字图像处理”课程期末考试各成绩段2012~2015级学生分布情况对比

从图3可以看出,各分数段人数比例分布基本是正态分布,符合统计规律。从2013年到2014年的情况看,优秀(大于90分)人数比例从2012年的1位数提高到2位数,良好(80~89分)人数比例也比2012年有明显提高。这反映出2013年教改后学生考试成绩优良率有了较大的提高,教改取得了一定的成效。2015年情况特殊,是因为北京林业大学信息学院第一次实行大类分流,学生质量有所下降导致的。

(二)提高了学生的编程能力

教改前,学生只会编写验证性程序;教改后,学生既会编写验证性程序,又会编写图像处理的综合应用程序,并能进行探索性的研究。教学改革实践结果表明,学生编写程序的能力不仅得到了训练,而且水平也得到了更大的提高,学生具备了解决实际问题的能力。

(三)提升了教师的教学科研水平

通过不断地进行“数字图像处理”课程教学内容和方法的改革,任课教师的教学水平得到了很大提高。同时,任课教师不断地把科研成果应用于教学中,丰富了教学内容,提高了教学效果。教学改革拓宽了教师的研究思路,促进了教师科研能力的提升。同时,教学和科研相互促进,使教师的研究水平和教学质量都得到了很大提高。

总之,笔者对“数字图像处理”课程进行教学内容、教学方法、教学手段、实验教学、考核方法等方面的教学改革探索,提高了学生学习的兴趣,激发了学生学习的热情,取得了较好的教学效果。但要提高“数字图像处理”课程教学质量,需进行长期、不断地探索和改革,才能满足社会对图像处理人才的需求。

资助项目:北京林业大学2017年教育教学改革项目——“数字图像处理”算法程序设计教学改革与探索,项目编号BJFU2017JY051。