例谈初中生物教学中迷思概念的转变策略

2019-05-17吴俏燕

吴俏燕

中学生物学课程的内容框架是由生物学核心概念构建起来的,重要概念的传递凸显了初中生物学新课标的特点,因此概念教学是生物学科教学的基础。在教学实际中,学生往往带着源自日常生活经验形成的观点进入正式的科学课程,但这些观点并非都与科学事实相符合,这些与科学概念不一致的观点被称为迷思概念。教师在教学过程中需要对这些不准确的知识观点加以纠正,以免降低学生的学习质量,妨礙后续的学习。

1迷思概念的特点

1.1差异性

根据建构主义理论,学习是学习者运用原有知识体系、逻辑思维等,对新知识进行同化顺应,最终构建符合自身认知特点的新认知体系的过程。由于每一位学生的思维方式与原有认知结构都不尽相同,并且在同一科学事实的刺激下,不同学生的信息接收方式、加工方式和处理结果也不尽相同。因此,不同的学习者就有可能形成不同的迷思概念,从而使迷思概念呈现出个体差异性。如,关于“基因”的概念,有些学生认为基因就是DNA,也有学生认为基因、染色体和DNA都是同一事物等。由此可见,学生对同一个科学概念的理解千差万别,这也是教师难以全面把握学生学习质量的原因之一。

1.2顽固性

学习者在学习的过程中倾向于根据第一反应或既有的知识经验来解释科学概念,即使与科学观点不同,但是这些看法符合学习者的认知,会被他们默许为合理的“科学概念”。部分迷思概念在学习者的日常生活中是有用的,会存在“偶发性合理现象”,从而使迷思概念更加根深蒂固。例如,关于“植物从外在环境中获得营养”这个概念,许多学生对此深信不疑,可能是受日常生活经验的影响,如种植花草树木时要经常给植物浇水、施肥,并要放在阳光充足的地方。直到学习植物的光合作用时,该迷思概念才会逐渐发生转变。若学生没有感受到认知冲突的刺激,当面临相似的情境时,在首因效应的作用下,迷思概念仍然会出现。由此说明迷思概念具有顽固性。

2生物教学中转变迷思概念的策略

2.1合作式概念构图策略

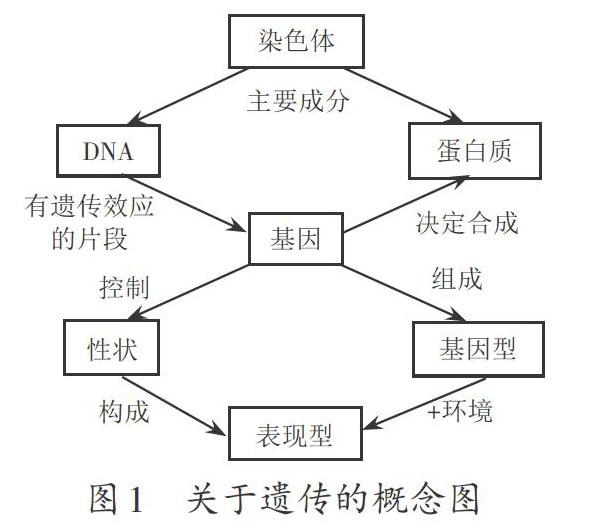

概念构图作为组织和表征知识的工具,能够帮助学生将基本概念有机地联系起来,使新旧知识之间、概念之间的逻辑关系清晰可见;同时,还可以暴露学生的迷思概念,反映学生头脑中已经形成的认知结构。教师可以引导学生在合作学习中绘制或完善概念图,通过小组成员的沟通交流,发现自己观点不清晰之处,从而测查出迷思概念,进而有效地纠正科学概念间的错误连接。如在“生物的遗传与变异”这一专题中,学生对基因、染色体、DNA、性状、表现型和基因型等概念之间的关系模糊不清,教师可以让学生独立完成个人的概念图。在此过程中,学生会慢慢意识到自己在哪些科学概念上存在问题,产生认知冲突。接着,组内成员间分享概念图并交换意见后,小组长综合组内成员的意见画出小组的概念图。然后,通过不同小组间分享各自的概念图,促使学生批判性地看待和完善小组构建的概念图,从而使学生努力寻找证据解释概念,达到概念转变的效果。最后,教师呈现遗传的概念图与学生共同评鉴。该概念图(图1)从染色体的主要成分出发,分析染色体、DNA、基因和蛋白质之间的关系;再以基因这一概念作为拓展点延伸出基因型、性状和表现型的概念联系。在评鉴的过程中,教师要促使学生完善自身的概念体系,审视个人和小组构建的概念图中存在的迷思概念,逐步形成正确的科学概念。

2.2 POE(预测一观察一解释)策略

POE即“预测(Prediction)-观察(Observation)-解释(Explanation)”教学策略是Gunstone和White在1992年提出的。利用这种策略时,教师先创设情境让学生运用原有的知识对相关问题做出预测,暴露其前科学概念,而后让学生观察模型等直观演示并做好记录。在学生充分观察的结果与观察前的预测发生矛盾后,教师再对这一矛盾进一步做出解释,转变学生的迷思概念,使学生理解和接纳科学概念。如在“传染病及其预防”一课中,大部分学生持有“只要是人与人之间传播的疾病就是传染病”的迷思概念。这一概念是学生结合生活经验和字面上的意思理解得来的。为了帮助学生转变这个迷思概念,教师可以直观演示龋齿等传染病的传播过程。在观察记录前,先让学生根据原有的知识对龋齿、流感等常见疾病是否属于传染病做出预测,然后再观看介绍龋齿、流感等传染病的视频。通过观察,学生可以发现,传染病都是由细菌、病毒、寄生虫等病原体引起的。当学生发现龋齿被归属于传染病时,教师要求学生解释其原因,从而让存在着迷思概念的学生发现自己以前的观点和事实发生的认知冲突。基于对认知冲突的不满,学生就会根据观察的结果进行自我解释,进而转变迷思概念,重新构建新的科学概念。

2.3科学史认知分析策略

研究表明科学史上的概念与学生的概念存在着平行对应的关系,即学生开始学习某一重要科学概念的时候会出现的迷思概念与早期科学家提出的概念相似。当学生发现自身也存在着相似的迷思概念时,教师可以通过介绍科学家的时代背景,引导学生思考在当时科学家产生那种观点的理由,进而比较科学史上出现的迷思概念与当今的科学概念。这样可以让学生意识到科学理论是发展变化、与时俱进的,还能让学生通过科学史进行科学概念的探索,有利于学生迷思概念的转变。如在“光合作用吸收二氧化碳释放氧气”一课中,教师通过展示校园中的细叶榕树自建校以来的生长图片,引导学生思考“植物生长所需的营养物质来自哪里”,从而让学生暴露可能存在的迷思概念——植物生长所需的营养物质来自土壤、水等。接着,教师呈现当时的社会背景和科学家对植物成长之谜的实验研究,组织学生讨论在当时的时代背景下为什么科学家会有这样的观点,让学生理解这些实验的目的和在设计上的巧妙之处,同时让学生意识到自身存在着与早期科学家相似的概念,产生转变迷思概念的意愿。最后,教师引导学生归纳光合作用的发现过程,呈现科学概念,使学生了解科学概念的演进,达到迷思概念的转变效果。

3结语

生物学是由丰富的科学概念与概念事实所支撑起来的学科,学生正确地掌握科学概念是学好生物学的基础。迷思概念的存在不仅会妨碍学生生物科学概念的形成,还会影响教学的有效性,故迷思概念的转变对生物学教学具有重要意义。在教学过程中,除了上述几种迷思概念转变策略,教师可以根据学生迷思概念的差异性,在理论指导下尝试不同的策略,促进学生认知的同化与顺应,从而实现迷思概念的针对性转变,提高生物课堂教学的实效性。