“多”在数量结构中的分布与语义解释*——兼谈测量的机制

2019-05-15罗琼鹏

罗琼鹏

南京大学文学院 江苏 南京 210023

提要 “多”在数量结构中的分布和语义解释受到量词、数词、名词的性质以及“多”字结构所在的句法环境的影响。文章引入测量的视角,对这一系列看似错综复杂的现象做出统一的解释。文章提出,“多”的使用条件具有双重性:1)只有具有内部结构性,即能够被“部分-整体”关系所定义的属性,才能成为“多”的语义作用对象;2)“多”不但要求其语义作用对象满足“部分-整体”关系的定义,并且测量所得到的结果也必须维持相应的“部分-整体”关系。这一单调性限制不但为深刻说明“多”的分布和语义解释规律提供了新的视角,还为汉语中可数与不可数名词、类别量词与其他量词等的分立提供了语义理据。

1引言

“多”在数量结构中的分布规律和语义解释是汉语语言学中的一个经典问题。龙果夫(1958:185)和吕叔湘(1984)曾对这一现象做了专门研究,此后有许多文献从不同角度对这一问题做过探讨(朱德熙1982:48;刘月华1983:75;杨德峰1993;吕叔湘1999:184;张谊生2001;宗世海和张鲁昌2008;应学凤和王晓辉2014)。[注]在文献中,“多”一般与“来”一起讨论。“多”和“来”的分布有重合的地方,也有不一样的地方(杨德峰 1993)。限于篇幅,本文暂不讨论“来”。典型的“多”字数量结构如例(1)所示:

(1)a.三百多个人∣*三百个多人b.十多里地∣十里多地 c.*三张多桌子∣三斤多米

Ⅰ. 数词是圆整数:数词+多+{类别量词/度量量词}+名词;

Ⅱ. 数词是非圆整数:数词+度量量词+多+名词。

“多”的具体的分布情况见表1。

表1 “多”在数量结构中的分布

Num+多+CL+N 类别量词度量量词Num+CL+多+N 类别量词度量量词I:圆整数十多个人十多亩地∗十个多人十亩多地三十多本书二十多吨水∗三十本多书十吨多水五十多匹马三十多箱书∗五十匹多马十箱多书II:非圆整数∗三多个人∗三多里路∗三个多人三里多路∗三十一多本书∗十一多箱书∗三十一本多书三箱多书∗五十二多匹马∗二十一多吨水∗五十二匹多马二十一吨多水

以吕叔湘(1984)的观察结论为起始点,学者们发现,“多”在数量结构中的使用条件和语义解释非常复杂。首先,除了数词和量词的类型之外,张谊生(2001)、应学凤和王晓辉(2014)等观察到,名词的语义性质对“多”的使用条件也有影响。在某些特定的环境中,“多”可以出现在类别量词的后面。如例(2)-(4)所示。

(2)浪费了一个多月∣等了一个多钟头∣吃了三块多蛋糕

(3)随着生活质量的提高,中国人口死亡率由1990年的6.67 ‰下降为1994年的6.49‰,比西方某些发达国家低2个多千分点。例如:

(4)小明平均每周看三本多书。

Zhang(2013:107)观察到,动词的语义性质以及句法环境对“多”的使用条件也有影响。例如:

(5)做这个蛋糕我用了一个多苹果。

其次,度量量词内部需要进行更精微的分类,即并非所有的度量量词后面都能出现“多”。量词“克拉”可以表示黄金的纯度,也可以表示钻石或者红宝石的重量,“多”能出现在后者的后面,但是一般不出现在前者的后面,如例(6)。另外,一些特殊的度量量词(如“安培、分贝、欧姆、赫兹”等)后面一般不能加“多”,如例(7)。

(6)*三克拉多(黄金)∣三克拉多(钻石、红宝石)

(7)*三安培多电∣*五十分贝多声音∣*十欧姆多电阻

再次,学界对“多”的语义解释的机制也没有定论。吕叔湘(1999:184)观察到,“多”出现在量词前或后,意义差别很大。例如:

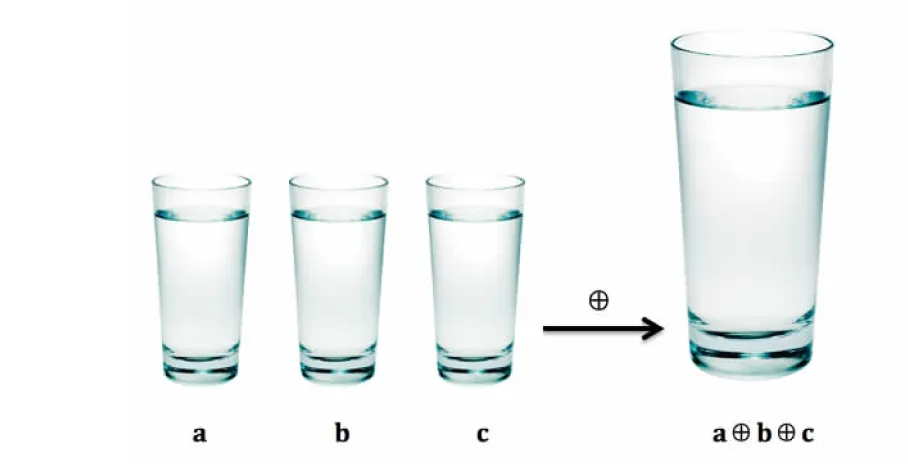

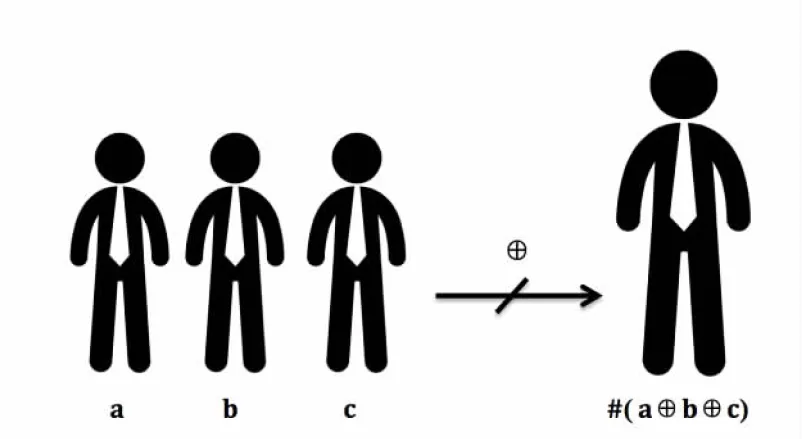

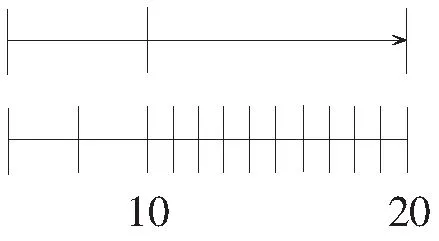

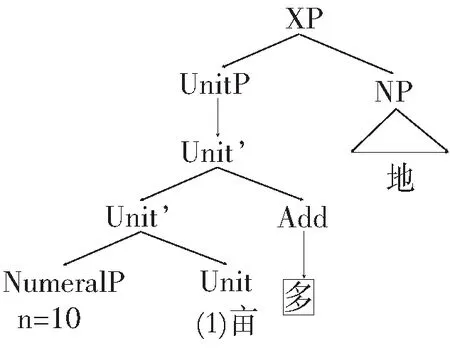

(8)a. 十多亩地(=十几亩地,10 b. 十亩多地(超过十亩,但不到十一亩) 这些错综复杂的现象引起了学界极大的兴趣,但是学界对其背后的机制,尚未达成共识。本文引入测量(measurement)的视角,探索这一系列复杂现象背后的成因。依据个体或事物的某一属性(高度、智商、颜值等)对其进行测量,赋予一定的数值,是人类具有的基本认知能力之一(Sapir 1944)。自然语言中常见的测量结构分为两种类型:对个体数目的测量(如“三个学生”测量的是学生的数目,或者学生组成的集合的基数:#{x|x是学生}=3)和对事物属性的测量(如“三升牛奶”测量的不是牛奶的数目,而是牛奶的容量)。测量有其自身的机制:人们对个体或者事物的属性进行测量,所测量的对象必须具有内在的结构性,即能被“部分-整体”关系(part-whole relations)所定义。“多”在数量结构中的分布现象,正是这一机制在汉语语法中的一个个例。引入这一新的视角,不但能对“多”在数量结构中的分布和语义解释做出深刻的说明,也能对其他一系列与测量意义有关的结构贯以统一的解释。 吕叔湘(1984,1999:184)的观察结论在汉语语言学界引发了许多后续的研究,这些研究主要关注两个问题:1)补充和完善“多”的分布条件;2)对“多”的分布条件作出一定的解释(见杨德峰1993、张谊生2001、宗世海和张鲁昌2008、应学凤和王晓辉 2014等及其所引文献)。 杨德峰(1993)观察到,除了度量量词外,容器名词转化而来的量词(“瓶、桶、杯、碗”等)、时间量词(“秒、分、点、天、周、年”等)以及表示货币单位的量词(“分、毛、角、块”等)后面,都能出现“多”。例如: (9)一瓶多酒没问题∣这项工程只用了一年多就完成了∣苹果才八毛多钱一斤 应学凤和王晓辉(2014)进一步补充,除了数词和量词之外,名词的类型也会影响“多”的分布,如果中心名词是“百分点、千分比”等,则“多”可以出现在“数词+个”和名词的中间,如例(3)。[注]应学凤和王晓辉(2014)提出音节的长短会影响“多”在数量结构中的分布:“数+量”组合的音节越长,“多”越不能出现。例如: (i)十多海里路∣十海里多路∣*十一海里多路(ii)*十立方分米多土∣*十一立方分米多土但在“七百五十四块多钱”(吕叔湘1984)这一例中,“数+量”组合有6个音节,但是并不影响“多”的出现。很明显,数量短语音节的长短并不是制约“多”的分布条件的决定性因素。同时,他们还发现不少“多”出现在集体量词后面的例子,如“廊子里有四排多石柱,共二百八十四根。”Zhang(2013:108)观察到“多”的分布还和动词的类型,以及整体的句法环境有关。如果相应的动词是增长动词(incremental verb,典型的增长动词包括制作类动词和消耗类动词),论元是增长论元的话,即使相关的数词是非圆整数数词,量词是个体量词,“多”仍然可以出现在“数+量”组合和名词的中间,如例(5)、(10)。 (10)那只羊咬碎了三支多铅笔。 这些观察表明,虽然“多”在数量结构中的分布条件和量词的类型相关,但是并不存在严格意义上的一一对应关系,还有一些深层的机制有待进一步的探索。 许多学者也尝试对“多”的分布做出解释。张谊生(2001)认为,在“数+量+多+名”结构中,“名+量”在一定的语境中必须是可以切分、分解的,如:浪费了一个多月∣*失去了一个多钟头|等了一个多钟头∣*来了一个多学生。顺着张谊生的思路,宗世海和张鲁昌(2008)考察了以汉语作为第二语言学习者在使用“多”字结构时常犯的错误,认为数量结构中的“多”的分布和语用因素有关:使用“多”的语用动机是说话人简化一个较为复杂的量时为了避免失真误导而做的补偿,因而,“多”的分布与相关“多”字式在语义上是否可以再切分、是否存在可再细化的空间有关。这一能否再细分的观点对于解释一部分的“多”的现象很有启发。比如例(10),铅笔可以部分被咬碎,剩下的一部分仍然是铅笔,但是买铅笔一般只能买整支的铅笔,不会买半支或者三分之二支,因而一般不说“买了四分之三支铅笔”。 前人的分析还存在一些有待完善和改进的地方。首先,张谊生(2001)只考虑了“数+量+多+名”结构,没有考虑“数+多+量+名”结构。是否“多”在数词后面的出现情况也可以通过“可切分”的思路得到解释呢?如何对“多”的分布条件做出统一的解释?其次,在宗世海和张鲁昌(2008)一文中,量词被统一处理为单位词,这实质上割裂了类别量词和度量量词等的区别,从而不能解释像“*十个多人”与“十亩多地”、“*三个多人”与“三亩多地”这类例子之间的对立。同时,该文把“多”的使用条件归结为语用,这种做法难免会把语用和语义机制混在一起,也影响了对深层语法机制的挖掘。 我们认为前人的观察和分析思路是非常有价值的,所欠缺的主要是两个方面:1)“可细分性/可切分性”这一概念缺乏明确的、形式化的定义,从而影响了这一思路的解释力和预测力;2)对这类结构背后更为普遍的机制的探索不足。下文将提出,所谓的可细分性或可切分性,实质上就是一种可以籍由代数中的偏序关系(partially-ordered relations)所定义的“部分-整体”关系。“多”的语义解释要受到单调性条件的限制:“多”所测量对象不但必须具有内在的结构性,可以被“部分-整体”关系所定义,并且测量所得到结果也必须维持相应的“部分-整体”关系。这一单调性限制可以对前人观察到的关于“多”字数量结构的一系列错综复杂的现象提供更具原则性的说明。 根据吕叔湘(1984,1999:184)的观察,“多”的分布要受到量词类型的影响。实际上,不仅仅“多”的分布要受到量词的类型的影响,其语义解读也和量词的类型相关。当量词是类别量词,“多”左边最邻近的成分是数词的时候,“多”字结构的语义解读只能和数目(集合的基数)有关,如“十多匹马”表示的是马的数目。当 “多”左边的邻近成分是度量量词的时候,“多”字结构不再表示个体的数目,而和量词所表示的某一维度有关,如“十升多水”表示水的容量,“三里多路”表示路途的长度,“四斤多苹果”表示苹果的重量等。“多”的这一语义解读规律和英语中的more非常相似。Bale & Barner(2009)观察到,依据名词是(可数)复数形式还是不可数形式,more的语义解读呈现整齐的对立。例如: (11)a. Esme has more chairs than Seymour has tables. [数目] b. Esme has more water than Seymour has juice. [容积] c. Esme has more rope than Seymour has string. [长度] d. Esme has more gold in her ring than Seymour has silver in his necklace. [容量] e. Esme has more anger than Seymour has sympathy. [强度] 在例(11)a中,当名词是可数复数形式的时候,more只能表示数目;在例(11)b-(11)e中,当名词是不可数形式的时候,more的语义解释分别和容积、长度、容量、情感强度有关。从语义性质上来说,数目和容积、长度、容量、(情感)强度等的共同之处在于它们都能被“部分-整体”关系所定义。 “部分-整体”关系本质上是一种偏序关系,是一种线性顺序关系(linear ordering),满足自反性(reflexive)、传递性(transitivity)和反对称性(anti-symmetric)。[注]自反性、传递性和反对称性等概念请参看《离散数学》(左孝凌等编著,上海:上海科学技术文献出版社,1982年版)。请注意,本文讨论的“部分-整体”关系是代数中的偏序关系,和日常语言中个体名词所指的非同质的“部分-整体”关系有所不同。脚趾头是脚掌的一部分,脚掌是小腿的一部分,但是人们一般不会说“小腿上的脚趾头”。有关“部分-整体”关系更多形式化的定义,请参见Champollion & Krifka(2016)。“部分-整体”关系/偏序关系(用符号“≤”来表示)具体如下: 自反性:∀x[x≤x](任意x:x≤x); 传递性:∀x,y,z [x≤y∧y≤z→x≤z](任意x,y,z:如果x≤y且y≤z,则x≤z); 反对称性:∀x,y[x≤y∧y≤x→y=x]( 任意x,y:如果x≤y且y≤x,则y=x) 自然数系统是最常见的满足“部分-整体”关系的系统:1≤2≤3≤……≤100。容积、重量、长度、面积、体积、尺码、距离等维度具有的共性在于:如果相应的个体满足“部分-整体”关系,对这些测量所得到的结果也一定满足“部分-整体”关系,即如果x是y的子部分,则x的容积(重量、长度、面积、距离等)也一定小于y的容积(重量、长度、面积、距离等)。用符号μ(测量函数)表示对个体的测量,μ(x)表示测量的结果,则: x≤y,则μ容积(x)≤μ容积(y) x≤y,则μ长度(x)≤μ长度(y) x≤y,则μ重量(x)≤μ重量(y) 汉语中的度量量词除了表示计量之外,还提供了计量的方式。有些计量所对应的体系通常都满足“部分-整体”关系的定义,比如“小时、天”等表示时间,时间所对应的系统也可以再细分,具有内部结构:秒≤分≤小时≤天≤周≤月≤年;“斤、两”等表示重量,重量体系具有内部结构性:两≤斤≤公斤≤吨;“米、千米”等表示长度,长度体系也具有内部结构性:厘米≤米≤千米;面积体系也具有内部结构性,满足“部分-整体”关系的定义:厘≤分≤亩;等等。在这些量词的后面,一般可以出现“多”。例如: (12)六斤多菜∣四尺多布∣一共花了五十六块多∣这包裹有三公斤多 并非所有的度量量词所提供的计量方式都满足“部分-整体”关系的定义。与重量、容积、面积、距离等相对,对纯度、速度、温度等属性的计量一般不满足“部分-整体”关系。例如: (13)a.*一百公里多(的速度)∣一百多公里(的速度) b.*三克拉多(黄金)∣三克拉多(钻石、红宝石) 如果列车某区间的行驶速度是150公里/小时,我们一般会认为列车在某个子时段内,行驶速度也是150公里/小时。当“多”的语义作用对象是速度的时候,“多”只能出现在数词的后面。 在例(13)b中,量词“克拉”可以分别表示纯度或者重量。当中心名词是黄金的时候,克拉表示纯度,对纯度的计量不能被“部分-整体”关系所定义(如果一枚戒指的纯度是18克拉,则这枚戒指的每个子部分的纯度也是18克拉),“多”不能出现在表示纯度的克拉的后面;当中心名词是钻石或者红宝石的时候,“克拉”表示重量,对重量的计量能维持相应的“部分-整体”关系(一颗钻石是4克拉,则该钻石的一部分的重量必定小于4克拉) , “多”可以出现在表示重量的“克拉”的后面。 这一“部分-整体”关系的定义兼容了前人文献中提到的“可细分性”,同时能对现象做出更准确的预测。前文提到,并非所有的度量量词后面都可以出现“多”。许多修饰专用名词或者需要单独使用的度量量词后面,“多”一般不能出现。这些量词包括:安培(电流强度单位)、贝尔(电学、声学中的功率单位)、分贝(声音强度单位)、伏安、瓦(电功率单位)、卡路里(热量单位)、伏特(电压单位)、赫兹(频率单位)、弧度(平面角的计量单位)、库仑(电量单位)、马力(功率单位)、欧姆(电阻单位)等。一般不说“三安培多电、五分贝多声音、十欧姆多电阻”等。这一现象背后的原因并不是因为相应的测量单位不能再细分。以分贝为例,就物理学来说,当然可以定义出比分贝低一级的物理单位,但即使定义出了这样一个单位,分贝所刻画的对象还是不满足“部分-整体”的关系,比如一长段音高保持一致的声音,如果切出一部分来,那一部分的分贝数与整体一样。同理,如果某电阻是8欧姆,则该器件的一部分的电阻也必然是8欧姆。类似的推理可以用于赫兹、伏特、安培等度量量词。 上述不同度量量词之间的差异体现在维序性方面。对满足“部分-整体”关系的对象而言,有些量词所表示的测量方式维持相应的“部分-整体”关系,如重量、体积、高度等,有些则不维持相应的“部分-整体”关系,如纯度、功率、声音强度等。“多”的使用条件和相应的测量方式与是否具有维序性相关。“多”的使用条件具有双重性限制:1)“多”所作用的对象必须在语义上满足“部分-整体”关系的定义;2)对“多”语义作用对象测量的结果也要维持相应的“部分-整体”关系。借鉴Schwarzschild(2006)的相关表述,我们把这种双重性限制叫做单调性限制(monotonicity restriction)。单调性限制的定义的形式化表述为: ∀x,y[x≤y→μDIM(x)≤μDIM(y)]。[注]相对应的,非单调性的定义为:∀x,y[x≤y→μDIM(x)=μDIM(y)] (Schwarzschild 2006)。 μ测量函数表示从个体的(某一维度)到数值的函数,DIM(dimension)表示维度,μ具有维序性。[注]在代数中,μ可以视为一个同态映射(homomorphism)。关于同态映射和自然语言中测量语法的相关性,见Luo et al.(2017)。“多”要求其语义作用对象满足“部分-整体”关系的定义,实质上是这一测量机制的外在语义要求,不能被“部分-整体”关系所定义的对象无法被测量。这一基于单调性限制的分析,可以更准确地概括前人研究中所提出的诸多观察结论,同时能对语言事实,尤其是一些所谓的“例外”情况做出更深刻的说明。 如前文所述,影响“多”在数量结构中分布的因素,除了数词和量词的类型之外,还有名词的语义,“多”字结构出现的句法环境,以及上下文和语用/语境等因素。仔细考察这些现象,发现它们都和相应的对象是否能被“部分-整体”关系所定义有关。例如: (14)a. 今年全市的工业生产总值比去年增加了6个多百分点。 b. 该公司三年以上的应收帐款还有5个多亿,而且这196万利润还包括了职工“自愿”放弃的部分工资所得。 对上述例子需要考虑到相应的名词的语义。例(14)a中的名词“百分点”所对应的结构遵守“部分-整体”关系:1%≤2%≤3%≤……≤100%。例(14)b中“亿”作为表示数目巨大的整数,对应的计数系统满足“部分-整体”关系:百≤千≤万≤……≤亿。这些例子都在本文分析的预测之中。 有的时候,“多”字结构所在句子的整体语义也会对“多”的分布造成影响。例如: (15)a. 保安队员抖擞精神沿着一人多深的交通壕,分头跑向自己的位置。 b. 一间大房子里还有一些吃的东西,还有一瓶多白酒。 例(15)中,“多”出现在临时借用量词的后面,数词是非圆整数数词。由上下文可知,例(15)a中的“多”字结构所涉及的维度是深度,例(15)b中的维度是容量。对深度和容量的测量都满足“部分-整体”关系的定义,属于单调性维度。 “多”还可以出现在“平均”句中,例如: (16)a. 刘大夫每小时接诊八个多病人。 b. 李木匠平均每天做两张多桌子。 “平均”在数学上是均分操作,把某一个数依据另外一个数均分,均分的结果可能是整数,也可能是分数。例(16)中的“多”表示的是实数。实数一般允许在程度上做更精细的切分。这样的例子并不是孤立的现象。虽然一般情况下不说“1.5个教授”或者“3.8个小孩”,但是如果句子中有“平均”,这些表达式也可以接受。例如: (17)a. 系里30个教授一共发表了20篇论文,平均1.5个教授才发表一篇论文。 b. 1960年代,平均每个家庭要养育3.8个孩子,生活很艰难。 还有一些时候,句法环境与上下文因素对“多”的分布有影响。例如: (18)a. 吃了两条多鱼——*钓了两条多鱼 b. 吃了一块多月饼——*买了一块多月饼 c. 喝了一瓶多酒——*买了一瓶多酒 例(18)中,左边可以接受的情形中的动词都属于增长类动词,增长类动词所接的论元为增长论元,增长类结构天然具有结构性,可以被“部分-整体”关系定义,组成某种量级结构(Kennedy & Levin 2008)。以吃鱼这个事件为例,可以分成若干个子事件,每个子事件都和鱼的量的增减相对应。反之,例(18)右边的句子中的名词所指对象在特定上下文的语境中不具有可分性,如与钓鱼这个事件相关的是鱼的条数(一条鱼、两条鱼、三条鱼等),不是鱼的重量,买月饼也是以块为单位进行(当然在极少见的情形中也不排除买1.5块月饼的情况),买酒一般也是以瓶为单位进行(散装白酒除外)。鱼的“条”、月饼的“块”,酒的“瓶”,都是离散性的个体,一般情况下都不满足“部分-整体”关系,因而不能被“多”所测量。可见,一旦我们把“多”的使用条件视为测量机制的外在语义要求,真正的例外情况是很少的。 本文的分析除了对现象做出更准确的预测和合理的解释之外,还能对吕叔湘(1984)所提到的两条观察结论提供更深刻的语义理据。 前文提到,当量词是类别量词,名词指称不可分对象的时候,“多”字结构的语义只与数目(集合的基数)有关; “十多个人”表示人的数目在10和20之间,与人的重量、身高等没有关系。当“多”位于量词后面的时候,“多”字结构和容积、重量、体积等单调性的维度相关。在用形态来区分单/复数的语言中,前者一般被标记为可数名词,后者为不可数名词。对于汉语这样缺少形态变化来标记单/复数名词的语言来说,其对立某种程度上反映在对量词的选择上:“人”一般选择类别(个体)量词(“一个人/*一桶人”);而“水”选择度量量词(“升、立方”或者临时借用量词,如“桶、碗”等),一般不选择类别量词(“*一个水”)。汉语语法学界对这一现象有深刻的认识(丁声树等1961:174-176;赵元任 1979:263-277;朱德熙 1982:48-51;吕叔湘 1999:14-15)。吕叔湘(1984)关于类别量词和度量量词的分立有一段精辟的看法:“度量单位量词用于连续量,比方从一尺到二尺,是通过一寸、一分这样较小的单位逐渐过渡过去的。类别量词用于非连续量,从一个跳到两个,从两个跳到三个,没有中间的量。”[注]Cheng & Sybesma (1999,2012)提出了一个更为激进的想法:汉语中可数/不可数的对立不反映在名词系统上,而是反映在量词系统上,汉语量词可以分为可数量词(主要是个体量词)和不可数量词(度量量词和临时借用量词)。 从测量的角度来说,名词性成分的指称对象可以是连续量,也可以是非连续量。前者具有内部结构性,满足“部分-整体”关系的定义;后者不满足“部分-整体”关系的定义,不具有内部结构性。这两类指称对象还在三个属性上存在系统性的差异:均质性(homogeneous)、可分性(divisible)和累积性(cumulative)(Krifka 1998):[注]关于均质性、可分性、累积性等概念和汉语可数/不可数区分之间的相关性,请参见王媛(2012)。限于篇幅,此处不再重复。 均质性:P具有均质性当且仅当:P(x)∧y≤x →P(y)(x具有P的属性,y是x的子部分,则y也具有P的属性) 可分性:P具有可分性当且仅当:P(x) →∃y[y≤x∧P(y)](如果x具有P的属性,则存在y,y是x子部分,并且y也具有P的属性) 累积性:P具有累积性当且仅当:P(x)∧P(y) → P(x⨁y)(x和y都具有P的属性,x和y的组合体也具有P的属性) “水”的指称对象满足均质性、可分性和累积性。如果x是水,则x的任意子部分也是水;也必定可以找出一个x的子部分y,y也是水;如果x和y是水,x和y的组合仍是水。因为这一性质,“水”通常与度量量词或者容器量词,而不是个体量词,进行搭配。“三杯水”可以倒入一个更大的杯子,大杯的水的容量是三个小杯的水的容量的加合。“水”的加合性语义所体现的结构性如图1所示。 名词“人”的指称和“水”有本质的不同。“人”的指称对象是不满足均质性、可分性和累积性的。如果x是人,x的子部分不是人。“人”在概念结构中是以原子存在的个体,不具有可分性。此语义特征通常通过与个体量词的搭配来凸显,“n个人”只能看成是离散的原子个体组成的集合,内部没有结构性。“n个人”和“m个人”组合只能是“人”作为个体的数目的累加,而不能是“人”作为物体的加合。该语义如图2所示。 图1 不可数名词的累积性:以“水”为例 图2 可数名词的离散性:以“人”为例 一般来说,类别量词与数词的组合一般指称离散的原子个体组成的集合,不具有内部的结构性,所以,“多”一般不能出现在这一组合之后。例如: (19)a.*十个多学生∣*二十匹多马∣*五十挺多机关枪∣*三十个多官员∣*十条多板凳 b. 十多个学生∣二十多匹马∣五十多挺机关枪∣三十多个官员∣十多条板凳 应该注意,上述规则仅是一般的情况。实际上,“多”能否出现在类别量词的后面还受到名词的性质、整体的句法环境,以及语用和语境因素的影响。“三本多草稿纸”比“三本多书”更容易被接受,原因在于草稿纸是可分的,一本草稿纸的一部分仍然是草稿纸,而书不可分,一本完整的书的一部分不再是(完整的)书。在筵席上,“这顿筵席用了三头多猪”比较自然,因为这里的“猪”可以做“猪肉”解读,“猪肉”作为不可数名词满足“部分-整体”关系的定义。与之相对,“张三家里养了三头多猪”就很不自然。 “多”在数量结构中的分布还受到不同类型的数词的影响,圆整数数词和非圆整数数词之间存在对立,如“十多个人|*三个多人”、“三十多吨水|*三多吨水”等。这一现象同样可以用前述的单调性限制来解释。圆整数数词和非圆整数数词在语义上最大的不同在于精细度(granularity)的不同。圆整数数词一般存在对相关的量的细化空间,比如整数“10”,可能存在的细化的空间包括[1, 2, 3,……,10],数的位数越大,允许的细化空间也越大。反之 ,非圆整数都是表示一个相对精确的量,一般不允许更多细化的空间,如数词“100”的精细度(“gran”表示精细函数)如下:[注]不同的精细度也可以通过“部分-整体”关系来进行表述,见Sauerland & Stateva (2007)。 粗放型(coarse-grained):gran粗(100) = [1, 25, 50,……,100] 中等型(middle-grained):gran中(100) = [1,10,20, ……,100] 精细型(fine-grained):gran细(100) = [1, 2, ……,100] 数词表示数目越小,所允许的细化空间也越少。“三多个人”之所以不能被接受,是因为“人”只能以个位数为单位计数,而“三多个人”违反这一语义限制。“十多个人”和“三多个人”的对立如例(20)所示。 十多个人 (20) *三多个人 用同样的思路我们也可以处理其他相关的现象。考虑文献中经常提到的一组经典例子“十亩多地”与“十多亩地”。前者的精细度是{10.1亩,10.2亩,……,10.9亩},而后者的精细度则是{10亩,11亩,……,19亩}。 在关于土地面积的计量系统中,“亩”以下的测量单位依次有“分”和“厘”。“分”和“厘”提供了可供进一步精细的层次。在“十亩多地”中,“亩”提供了一个关于精细度的选择可能({厘≤分≤亩})。能够允许的精细层次越多,“多”就越容易填充进去。数词表示的数目越小,使用越趋于精确,能允许的精细层次越少,“多”就越不容易填充进去。这不仅仅是语用的制约,更是语法系统对这一认知特性的反映。例如: (21)a. 十亩多地∣二十多吨水泥∣七百八十多块钱 b.*三多亩地∣*二十一多吨水泥∣*七百八十五多元钱 “三多亩地”提供的精细度只能是3和4之间的实数。这是一个相对较小的、较为精确的数目。“二十一多吨水泥”、“七百八十五多元钱”都属于这种情况。如果让相应的数词表示的数目不那么精确,则“多”的使用会自然很多,如“一百多吨水泥”、“七万八千五百多块钱”的可接受度就高很多。[注]这里还有一些问题有待进一步的探讨,比如“二十一多吨水泥”里的“二十一多”为什么只能以“二十一”和“二十二”之间作为划分精细度的空间,而不能以“二十一”以上的所有整数作为划分精细度的空间?另一个可能的思路是“数+多”组合是一个复合数词,其中“多”占据了个位数的位置,因而,“数+多”结构天然排斥非零尾的数。这一分析和本文所提到的“单调性限制”并不矛盾,可以互为补充。我们把这一问题留待另文处理。值得注意的是,虽然“七万八千五百”具有多个音节,但是仍然可以接受。这个例子再次证明了限制“多”能否使用的决定性条件是单调性限制,而非数量短语音节的长短。 把测量函数μ引入“多”的语义,可以对相关结构的语义做出更为明确地刻画。“多”字数量结构有两种形式:1)Num+多+CL+N(如“七十多个人”);2)Num+CL+多+N(如“十亩多地”)。我们认为“七十”这样的复杂数词投射数词短语NumeralP。在前者中,NumeralP位于ClP的指示语位置,在后者中,NumeralP位于UnitP的指示语位置。在语义上,“七十”可以视为两个数的乘积(n×m):70=7×10;如果是圆整数,则m的取值由10的指数而定,如10=1×10,700=7×102,7000=7×103;“多”是附加成分(adjunct),位于Numeral’的附加语位置。“七十多个人”的句法结构如例(22)所示。为简化讨论,本文对于“七十多个人”这类短语应该视为DP或QP不设特定立场,一律以XP替代;有关复杂数词的句法结构,见He(2015)。 (22)a. [XP [ClP [NumeralP [Numeral’ [Numeral 7×10] [Numeral’ 多]]][Cl个]][NP人]…… b. “多”关联前面的复杂数词(n×m),并把它和中心名词的指称联系起来。“多”作为表示量的增加的语素(additive particle),其倍数区间在[0, ……,1]之间(不包括0和1)。[注]倍数区间也可以是[0, …, 0.5],比如“十多个人”表示人的数量在10和15之间(见吕叔湘 1999:184)。把倍数用r表示,“多”的语义可以表述如例(23),“七十多”的语义表述如例(24): (23)a. [[多]]=λmλnλr∈[0, ……,1]λx. μDIM(x)≥n×m+m×r =λmλnλr∈[0, ……,1]λx. μDIM(x)≥m×(n+r) b. μ是从个体(的属性)到数值的测量函数,满足单调性。 (24)[[七十多]]=[[多]]([[7×10]] ) =λmλnλr∈[0, ……,1]λx. μCARD(x)≥m×(n+r)(7)(10) =λr∈[0, ……,1]λx. μCARD(x)≥10×(7+r) 因为r的取值区间是0和1之间的实数(不包括0和1),表达式“λr∈[0, ……,1]λx. μ(x)≥10×(7+r)”得出的结果一定是70-80之间的实数。类似地,“七百多个人”可以表述为“λr∈[0, ……,1]λx. μ(x)≥100×(7+r)”,结果为700-800之间的实数。把NumeralP“七十多”和ClP、NP结合,可以正确生成“七十多个人”的语义,即人的数量在70-80之间。[注]ClP(七十多个)和NP(人)的语义组合可以籍由Predicate Modification(PM)(Heim & Kratzer 1998:65)来完成,最后得到的表达式为:[[七十多个人]]=λX. person(x)∧μCARD(X)≥10×(7+r)(r∈[0,……,1])。这一表达式意为对人组成的集合的基数的测量得到的值位于70-80之间。PM规则还可以用于“十亩多地”这类结构的语义组合。限于篇幅,下文不再赘述。 同样的思路可以用于分析“Num+CL+多+N”结构。吕叔湘(1999:184)以“十亩多地”和“十多个人”为例,说明“多”在量词前后,意义差别很大:“十多个人”表示人的数量在10和20之间,“十亩多地”表示地的面积在10亩和11亩之间,而非10亩和20亩之间。 我们认为,“十亩、二十亩”这样的数词和度量量词的组合,在语义上仍然可以视为乘积,即以亩为1个基本单位的10倍或者20倍:10亩=10×1亩,20亩=20×1亩。“多”总是在语义上关联离它最近的成分,所以“10亩多地”指的是10亩与1亩的部分之和。在句法上,“多”是Unit’的附加成分;UnitP修饰NP。[注]“十亩多”可以单用,表明它是一个成分(constituent),如“张三有多少地?——有十亩多。”借鉴Zhang(2013:103)的分析,我们认为“十亩多”修饰NP。 这一结构的句法如例(25)所示,语义表述如例(26)所示。例(26)意为以1亩为一个基本单位的倍数,倍率是10和11之间的实数(因为r的取值空间是0和1之间的实数)。这一表达式正确刻画了“十亩多地”的语义,即土地的面积在10亩和11亩之间。 (25)a. [XP [UnitP [Unit’ [10×1亩] [多]]] [NP 地] b. (26)[[十亩多]]=[[多]] ([[10×1亩]]) =λmλnλr∈[0, ……,1]λx. μAREA(x)≥m×(n+r) (10)(1Unit(亩)) =λr∈[0, ……,1]λx. μAREA(x)≥1Unit(亩)×(10+r) 可见,“十多个人”和“十亩多地”之间的根本区别在于倍数关系的不同,前者中的“10”表示的是1×10,而后者是10×1Unit(亩),当它们与“多”结合时,前者得到10×(1+r),后者得到1Unit(亩)×(10+r)。不同的句法结构映射不同的语义解释。但在这两个结构中,“多”的语义维持不变,均表示对某一维度(前者是基数,后者是面积)的测量所取得的结果超过了某一标准。 “多”在数量结构中的使用受到一系列因素的影响:量词和数词的性质,名词的性质,“多”字结构出现的句法环境,以及语用/语境因素等。 本文提出“多”字结构在语义上表示名词所指对象具有的某种属性的量或者度超过了一定的标准,这一语义天然和测量有关。能够被测量的对象,在语义上必须具有结构性,即能被“部分-整体”关系所定义。此外,“多”还要求测量得到的结果也要维持相应的“部分-整体”关系。这一单调性限制可以对表面上看似错综复杂的“多”的使用条件贯以统一的解释。 本文的分析还为深入探索汉语度量量词的语义本质提供了新的思路。度量量词不仅仅使“不可数的事物变成可计数”(吕叔湘 1999:15),还提供了测量的维度。对测量的语义机制的探索是近年来语言学中的一个重要议题(王媛和罗琼鹏 2017)。不同的维度具有不同的性质:有些维度,比如重量、高度、面积、容量等,可以被“部分-整体”关系所定义,并且对它们的测量的结构也能维持“部分-整体”关系,具有单调性;还有一些维度,比如水的温度,黄金的纯度,高铁的速度等,对它们的测量不能维持相应的“部分-整体”关系,具有非单调性。“多”一般出现在前一种量词后面,不出现在后一种量词后。这一现象表明了度量量词具有丰富的语义信息,值得进一步的考察。 “多”字结构的研究可以和当前语言学中的测量语法的研究结合起来。对测量的语义机制的探索是近年来语言学中的一个重要议题。Hackl (2001)、Schwarzschild (2006)、Bale & Barner (2009)、Rett(2014)、Wellwood(2015)等大批学者纷纷指出测量意义的实现要受到单调性条件的限制。Luo et al.(2017)考察了汉语形量修饰结构(如“一大条鱼|*一大位老师|一大桶水|*一大种熊”),指出这类结构和量词的类型不构成严格意义上的一对一的对应关系,而和单调性限制有关:能进入这类结构,被“大、小、厚、薄、整”等形容词修饰的“量+名”组合必须具有能被“部分-整体”关系所定义的维度。 从这一角度来看,“多”的使用条件和语义表现仅仅是测量语法的一个个例而已。自然语言中计数和测量系统反应了语言和认知之间的密切联系(Sapir 1944)。与计数与测量有关的系统,是语法体系的重要组成部分。 王力(1954:82)指出,“称数法(numeration)……一定是语法中的重要组成部分。语法书中如果没有叙述到称数法,这一定不是完全的语法书。”对“多”字数量结构的探讨,无疑将有助于推动这一领域的研究,增进对语言和认知之间密切联系的认识。2前人研究

3“部分-整体”关系与“多”的使用条件

4类别量词与度量量词分立的语义理据

5精细度与(非)圆整数的对立

6“多”字数量结构的语义分析[注]为了保证本文的可读性,我们对部分技术细节做了简化处理。对形式语义学技术细节不感兴趣的读者可以略过这一小节(不影响对文章思想的理解)。

7结语