在道路上设置临时执法卡点的技术原理及应用

2019-05-14张伟

张伟

一、临时执法卡点的设置原理分析

临时执法卡点设置应考虑哪些因素

机动车在道路上根据交通控制科学原理设定的规则行驶,从而实现驾驶人用路行为的安全、有序。但人的生理特征决定了其感知能力是有限的,也就是说驾驶人易丢失信息、判断失误。因此,要最大程度降低发生事故的可能,就需要通过合理的交通控制措施来降低驾驶任务难度,并设置有效的参照物积极引导驾驶人对道路环境形成正确判断,做出合理驾驶行为。

但是,在道路上设置临时执法卡点会对原有交通秩序造成干扰,如果在设置临时执法卡点时不考虑人的生理局限和用路行为习惯,或未在新路况下对用路行为进行正确约束和引导,就可能导致驾驶人在行车中频繁地减速、变更车道,从而引发交通拥堵和交通事故,甚至可能与执法卡点发生冲突,造成人员伤亡和财产损失。多起交通警察、辅警在临时执法卡点执法时的伤亡,都与交通工程控制措施使用不当有一定关系。简言之,在设置临时执法卡点时,需要考虑如何将交通流量干扰、拥堵概率、危险机率降到最低。

交通工程控制措施使用的关键是掌控驾驶人的注意力,强化信息传递效率,即引导信息要简明易懂且满足视距要求,提前给驾驶人传递速度和路径选择的提示信息,使其提前主动采取变更车道、减速、排队、停车等驾驶行为,避免不必要的驾驶行为,实现行车安全有序。这也是相关规定中要求不得在视线不良、道路线形复杂的情况下及雨、雪、雾、霾等低能见度或恶劣天气时设置临时执法卡点的原因。

建议通过诱导、警告、管制措施重新定义临时执法卡点所在路段用路规则。这些措施构成了相关规定或教材中提出的要在来车方向设置预警区(提示、告知、警告区域)、过渡区(合流区),并通过防护措施保障执法警察安全及社会公共安全。

二、如何为临时执法卡点选址

(一)选址需考虑的因素

为临时执法卡点选址时,建议综合考虑下面几个因素:

1.数据。一般来说,临时执法卡点的选址要依据该区域的违法或交通事故异常数据,比如是否发生过多起涉及酒精、药物、毒品的违法或交通事故,是否发生过异常的单车事故及其次数等都建议纳入考虑范围。

2.空间。出于执法安全及畅通的考虑,临时执法卡点选择的位置要有足够的空间用来设置预警、警戒等执法区域。同时,临时执法卡点有足够的毗邻空间为最佳,可作为警察的避险空间,也可用于将嫌疑车辆引导出道路至该区域进行处置,提高安全性与效率。

3.能见度。选址应保证在各个来车方向都能获得最大的能见度且没有遮挡物,并具备能覆盖整个临时执法卡点的照明能力。如果没有公共照明装置,则需携带便携式照明装置。

4.社会。选址尽可能远离居民生活区,以避免不可预料因素的干扰。

5.其他。选址还应考虑速度限制、交通流量、执法效果、执法成本等因素。车速、流量等因素会影响驾驶人的行为和期望,同时还与临时执法卡点的设置息息相关,因为设置执法区域的长度与道路限速、流量成正比。

(二)选址安全性分析

常见临时执法卡点的选址有三处,根据安全性由高到低分为:收费站或服务区、信号灯控制路口、路段。

1.收费站、服务区设置临时执法卡点安全性高、执法成本低

收费站往往有收费船岛、减速带、标志标线等设施,车辆途经该处一般都会主动降速,这样预警区设置距离可以适当缩短,且大多数收费站的广场较大,利于设置警戒区、拦截区,还可增设调查取证区等区域。服务区类似收费站,车辆会主动减速进入服务区并停车。在该类地点设置临时执法卡点的安全性较高,不易造成道路拥堵,执法效率高、效果好、执法成本低。

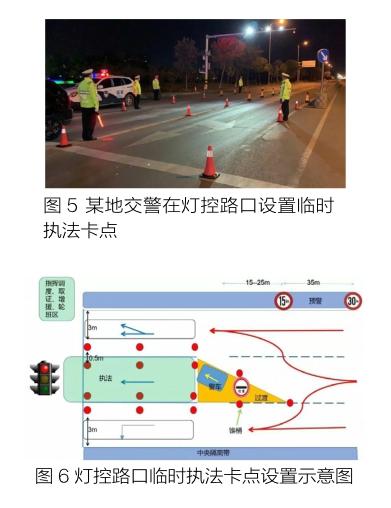

2.信号灯控制路口设置临时执法卡点应注意压缩车道宽度

车辆途经有完善交通信号控制的路段时,会根据信号指示主动降速、停车,这样预警区设置距离可以适当缩短。同时,信号灯可以作为执法的重要装备之一,通过灯控方法,警察可以采取黄灯亮做准备、红灯亮进入车道快筛违法行为、绿灯亮撤出并在旁等候的循环进入式执法,发现违法嫌疑则延长红灯时间,集中警力控制处于车流中的违法嫌疑人,其它车辆相当于路障,这种执法方式的安全性和执法效率都比较高、效果好且成本低。如果是多车道路口,可以采取占用一条中间直行车道作为警戒区、执法过程中警察常驻在该区域内快筛违法行为的执法方式。需要明确的是,在路口设置临时执法卡点,无论是否占用车道设置警戒区,都应对所有车道的宽度进行压缩,这样既能强化交通控制,還可以作为进出车辆的通道。

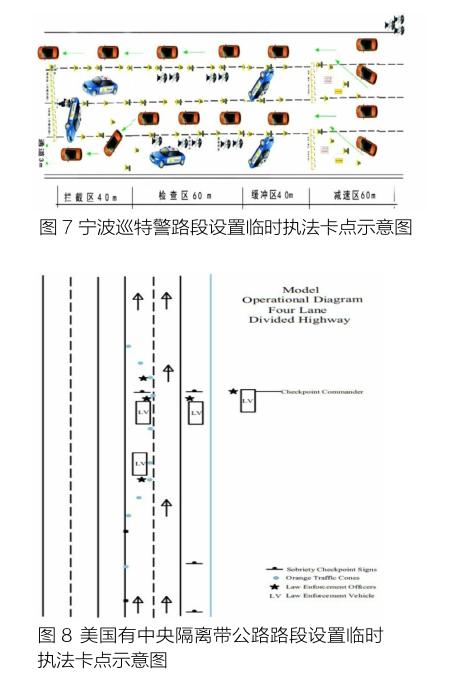

3.路段设置的临时执法卡点安全性低、执法成本高

在路段设置临时执法卡点,需在上游设置远距离预警区,然后逐一设置其他区域,通过交通控制工程措施,如阶段性设置逐级降速的禁令标志、警告标志、告知标志等,达到逐级降速的目的。由于在路段设置临时卡点对交通流干扰较大,占用道路路面空间较大,易造成道路拥堵,不建议在高峰时段设置。

在路段设置临时执法卡点,因需要增加临时交通控制措施,建议投入足够警力(≥5人)及交通标志、安全防护设施、警车、便携式光源等装备。安全性方面,在城市道路或等级公路(除高速公路)的路段设置临时执法卡点,有中央隔离设施的安全性优于无中央隔离设施的;在有中央隔离设施的路段中,绿化隔离安全性优于护栏隔离。相对而言,该类临时执法卡点的执法成本高、安全性较低,在公路或城市干道等具备长距离直行条件的道路上执法效果好。

需明确的是,非紧急情况,不建议在高速公路及快速路路段设置临时执法卡点。如果在快速路出入口和匝道导流区内设置临时执法卡点,应参考在路段设置临时执法卡点的原理,逐级降速、分区设置。

三、临时执法卡点各区域如何设置与防护

确定临时执法卡点的选址以后,需要考虑临时执法卡点各区域如何设置与防护。临时执法卡点一般分为四个区域,分别是预警区、过渡区、警戒区和拦截区。在临时执法卡点各区域采取防护措施的主要目的是保证途经车辆、人员和执法警察的安全,预防和制止违法车辆对社会公共安全的危害,防护措施主要包括:在警戒区上游来车方向设置斜向停放的掩体车辆(尽可能使用质量较大的车辆)以减少纵向冲击;在掩体车辆遮蔽区用反光锥桶等警示设施进行完全标记形成执法工作区,即警戒区;还要考虑到应对分心、酒后驾驶人或冲卡等特殊情况,设置路障等设施建立拦截区。

預警区距离应大于停车视距

预警区,就是在驾驶人发现异常路况前完全停车所需要的最短距离,应从掩体车辆来车方向的最小安全距离处开始,逐一设置向左或向右变更车道的指示标志、降低道路最高限速值的禁令标志、车道变窄警告标志等交通标志进行提前预警。

预警区的长度应大于停车视距。停车视距参考数值(L)如下:限速60km/h道路上的停车视距应≥70m,限速80km/h道路上的停车视距应≥110m,限速100km/h道路上的停车视距应≥160m,限速120km/h道路上的停车视距应≥210m。

此外,还有其它计算预警距离的方法。根据美国《统一交通设施控制手册》(MUTCD)的规定,道路临时执法卡点预警区距离最小值应按照城市道路和公路分别计算,公式如下:城市道路的临时执法卡点预警区“距离(feet)=最高限速值(mph)×4(到8)”,公路的临时执法卡点预警区“距离(feet)=最高限速值(mph)×8(到12)”。城市道路的临时执法卡点预警区最小距离计算公式中,如果把英里和英尺换算成公里及米、系数取8,计算出中间系数约为1.7,公式可变为“距离(m)=最高限速值(km/h)×1.7”。

过渡区长度与道路限速呈正比 角度≤30°

据美国《统一交通设施控制手册》(MUTCD)的推荐计算公式,过渡区长度与道路限速呈正比,车速越快,斜线越长、锥度越小,方便驾驶人提前发现斜向指引,来车也有最大空间用于变更车道。为了便于操作,建议过渡区角度≤30°。

过渡区属于警戒区的组成部分,包括上游及下游过渡区,表现为由警示设施构成的斜线。相对来说,上游过渡区的设置较为重要,即通过连续摆放反光锥桶等警示设施,呈一条标记已封闭车道的斜线,保证上游来车平稳地从封闭车道横向过渡到非封闭车道(待检通道)路段。上游过渡区应有专人作为引导指挥人员兼安全员,指挥车辆对准车道、进入待检通道。下游过渡区用于向驾驶人提供视觉提示,表明可以返回原车道或路径,设置方式可参考上游过渡区设置方式,并根据现场情况适当调整。

警戒区面积应根据警力和设备面积设置

过渡区结束后应在纵向预留5~10m的缓冲空间,然后放置掩体车辆,连续摆放与道路走向平行的反光锥桶等设施与过渡区连接,这个将掩体车辆及其下游遮蔽车道完全封闭、形似梯形的区域称为警戒区,其长度应根据警力、设备等情况延伸设置,每名警察占用路面工作区域应为9~16㎡(3m×3m或4m×4m),警用车辆占用路面应斜向≤30°停在警戒区内,其他设备占用空间根据实际体积确定。

拦截区需根据执法卡点位置确定设置方式

如果在收费站口或服务区设置临时执法卡点,应设置护栏、水马、锥形桶等防护设施提前渠化车流,在下游车流必经路线上结合路障、拒马、警车设置拦截区。如果在信号灯控制路口设置临时执法卡点,应通过控制信号灯来控制嫌疑车的前车,在导流区或停止线前结合路障、拒马、警车设置拦截区。如果在路段设置临时执法卡点,应按照1辆警车占用路面面积、1或2名警察的工作区域、路障或拒马的体积在相邻车道下游设置警戒区,形成S或Y形通行路线;如果在盘查过程中车流量变大,可加大拦截区长度并将拦截区移至道路中间,拦截区功能变为检查和拦截,引导车流从拦截区两侧通过,拦截区域=内两侧设警员分别检查,形成Y或X形通行路线。

设置上述各区域时,要结合途经车辆的宽度、转弯半径等数据,灵活压缩待检车道宽度,使驾驶人主动降速通过。例如某城市道路的车道宽为3.5m,考虑到待检通道可能有公交车通过,公交车宽2.48m,那么待检通道宽度可以压缩至3m。

四、在临时执法卡点执法应采取什么战术

战术是以优化资源配置的技术手段完成既定战略的技术方法,包括基本原则和行动方法两部分。具体到警察执法战术,就是在保证安全的原则下,通过协同指挥、运用控制手段,优化资源配置,以最小执法成本完成执法任务的方法。笔者从执法原则、方法、组织管理三个方面对临时执法卡点的战术及应用展开分析。

执法中将安全原则贯彻始终

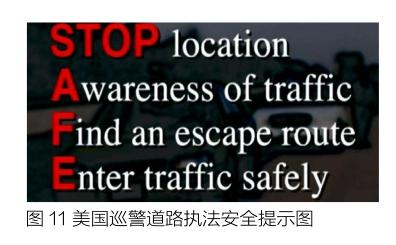

临时执法卡点的执法原则在国内很多教材、文章中都有详细论述,这里引用美国巡警教材中的内容作为补充:

拦截车辆时,不要低估机动车的运动能力及驾驶人发生错误操作的概率,以平稳有序地使其停车(STOP)为首要原则;

安全性(SAFE)要贯穿始终;

注意停放位置(stop location):停放警车或指挥途经车辆停放要选择合理、安全的位置,然后再进行检查;

警惕交通流、关注交通流(Awareness of traffic),它的危险性高于枪;

预设逃生路线(Find an escape route);

检查过程中进入交通流时要再观察,确认安全后再进入(Enter traffic safety)。

建议采取协同作战方法

由于临时执法卡点在客观上属于定点执法,灵活性不足且易暴露,违法嫌疑人很可能提前选择未设置临时执法卡点的路段进行避让,因此建议采取协同作战方法,优化资源配置,使用巡逻与定点相结合的打击方式,動静结合堵塞管理漏洞,还可围三阙一,针对绕行、逃逸车辆以逸待劳。

执法前应明确执法任务 合理分工

设置临时执法卡点进行执法是一项包含警组战术应用、交通控制技术、警务指挥多个技术类别的综合性执法任务,因此,如果要高效、安全地完成该任务,应确保执行任务的警组中至少有一人接受过“如何规范设置道路临时执法卡点”类的培训,并取得合格证。如果警组中只有一人取得合格证,则他应担任此次任务的指挥员。

除了执行任务的警组设置以外,还应明确:执法行动的打击目标是什么,是针对某一类违法行为、某一车型,还是综合性执法,临时执法卡点面临车流堵与疏的界限标准是什么。明确这些问题的目的是为了减少自由裁量权,保证公开透明,同时减少拥堵及发生交通事故的概率。例如,在路口设置临时执法卡点查处酒驾行为,执法警组应根据导向车道线长度(30~70m)、车流量等因素设定排队待检车队长度及红灯时长,得出每辆车筛查的最长时间,超出预定长度应及时撤出并变换信号灯放行车辆,监测排队车辆长度这一工作应明确专人负责。密切关注科学技术的发展,紧密结合科技手段,如使用图像识别技术及设备、智能雷达等闯入预警设备,使人车匹配度、合法性的检查效率和执法安全性大大提高。

综上所述,在道路上执法,必须按照交通控制及交通运行规律,结合科学技术手段、将安全理念贯穿始终,才能让执法更好地服务社会、维护公共安全。

《交通警察道路执勤执法工作规范》中对交通警察执勤执法的相关规定

交通警察在道路上执勤执法时应当做到:

(一)警容严整,举止端庄,语言文明,动作规范,忠于职守,严格执法。

(二)查纠交通违法行为时应当先敬礼,使用规范用语。

(三)查处交通违法行为时,应当严格执行《道路交通违法行为处理程序规定》和《公安机关办理行政案件程序规定》,做到文明执法,主动提醒交通违法行为人遵守交通法规。

(四)依法扣留车辆时,应当采取措施,保证被扣留车辆的安全,提醒驾驶人妥善保管贵重物品,妥善处理随车易变质货物。

交通警察在道路上执勤执法时应当遵守以下规定:

(一)穿着反光背心,执勤警车应当开启警灯。

(二)驾驶警车巡逻执勤,应当按规定保持车速和车距,保证安全。

(三)在公路上执勤时,不得少于二人。需要设点执勤的,应当根据道路条件和交通状况,临时选择安全和不妨碍通行的地点进行,避免引发交通堵塞。

(四)保持联系畅通,服从统一指挥和调度。

交通警察在雾天、雨天、雪天等能见度低和道路通行条件恶劣的条件下设点执勤,应当遵守以下规定:

(一)在普通公路和高速公路(包括全封闭的高等级公路、城市快速路)上执勤,不得少于三人。

(二)需要在普通公路上设点执勤,应当在距执勤点200M、100M、50M处连续摆放发光或者反光的警告标志、警示灯、减速提示标牌、反光锥筒。

(三)需要在高速公路上设点执勤的,应当将执勤点设在出入口、收费站和服务区;因特殊情况需要在路段设置执勤点的,应当在距执勤点2KM、1KM、500M、200M、150M、100M、50M处连续摆放发光或者反光的警告标志、警示灯、减速提示标牌、反光锥筒,并确定专人负责安全警戒。