实业救国 实用利民——《申报》视野中的陈嘉庚公司广告(1920—1934)

2019-05-14罗志超

罗志超

(闽南师范大学 新闻传播学院,福建 漳州 363000)

一、引 言

陈嘉庚是我国著名的爱国华侨领袖,他对教育事业的无私投入及其反侵略反独裁的积极斗争,使他成为中国近现代史上的“华侨旗帜,民族光辉”。陈嘉庚还是东南亚著名的“橡胶大王”和“马来亚的亨利·福特”,他从1904年开始独立创业到1934年收盘结束营业为止,建立起以橡胶产品为核心的多元化家族企业集团,为侨居地及东南亚经济的发展做出了巨大贡献。

在陈嘉庚富有传奇色彩的一生中,实业的成功是他从事其他活动的一个重要基础。正如他自己所言,“先有营业而后能服务社会,继而后得领导南侨襄助抗战工作也。”[1]从企业角度入手的陈嘉庚研究大致分为两种路径:(1)在研究陈嘉庚生平的同时将其企业活动纳入考察视野,杨进发[2]、陈碧笙等[3]、傅子玖[4]撰写的陈嘉庚传记都在不同程度上对此有所涉及。(2)专门对陈嘉庚企业活动所做的研究,主要内容涉及陈嘉庚的实业思想[5]、经营管理[6]和企业家精神[7]等。这些研究主要立足于对陈嘉庚公司的宏观考察,虽能做得面面俱到,却有待深入挖掘。

在经营实业的过程中,陈嘉庚尤为重视推销,“一方讲求制造,抵抗外货之侵入。一方锐意推销,吸收国外之利益。制造推销,兼行并进,胜利自可握诸掌中”。[8]广告是近代中外商战的推销利器,将中国作为商业战略重点的陈嘉庚充分利用广告占领中国市场,促进了陈嘉庚公司在华商品销售和网点布局。然而,目前鲜有关于陈嘉庚公司广告宣传的研究。戴渊在考察陈嘉庚企业兴亡的历史经验时,曾提及其广告宣传国货对打入中国市场起到很大作用[9]。陈少斌在考察陈嘉庚的文明经商时,则将其广告宣传特色概括为实事求是、图文并茂和具有强烈爱国心[注]参见陈少斌《略述陈嘉庚的文明经商》,厦门市集美陈嘉庚研究会2003年编印《陈嘉庚研究文集》,第55-56页。。但是二者主要是做整体概况的阐述,亦有待进行系统全面的梳理。

《申报》是民国发行量最大的一份商业报纸,有“中国近代第一大报”之称,其所在地上海不仅是中国近代广告的发源地,也是陈嘉庚公司率先成立分行的大都市。而根据《陈嘉庚公司分行章程》的规定,“新闻类第一项之报纸广告,由总行发稿交分行刊登当地之日报三日刊周刊旬刊等,其广告之地位及费用,由分行与报馆接洽”[10],可见陈嘉庚公司在华所刊广告是其公司意志的直接体现,从中可以了解陈嘉庚公司的经营理念和广告观念。有鉴于此,笔者将以《申报》的陈嘉庚公司广告为研究对象,通过内容分析法和文本研究法,梳理这些广告在民国不同年份的发展变化,结合时代背景和历史环境,试图从中把握其广告发布的整体概况,并解读其广告内容的核心主张。

二、概 况

根据爱如生《申报》数据库的检索结果,陈嘉庚公司于1920年11月25日首次在《申报》刊登广告[11],并于1934年6月13日刊登了最后一则广告[12],此即陈嘉庚公司进入中国市场到自动收盘结束营业的时期。因此,笔者通过检索1920—1934年间的《申报》广告库,选出全文含有“陈嘉庚公司”或“陈嘉庚”字样的广告作为分析样本,同时结合广告内容的阅读进行筛选,综合确定研究样本。

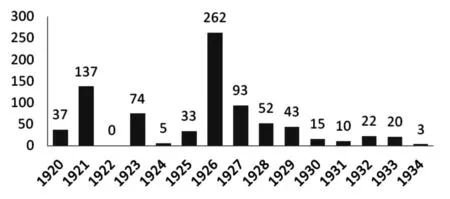

1.广告数量分析。从1920年到1934年,共有806则[注]相同内容的广告在不同日期刊登,则重复计算。陈嘉庚公司的广告刊登在《申报》上。从图1可以看出,这一时期的广告发布量分布并不平衡。1921年和1926年最多,形成两个峰值;而1924年和1934年较少,每年的广告发布量不超过5则;1922年则没有发布广告。

图1 陈嘉庚公司广告发布量的时间分布

结合陈嘉庚公司的发展历程,可以更好把握不同年份广告发布量的此消彼长。1919年,陈嘉庚改组其业务并成立陈嘉庚公司,管理旗下所有公司。1920年11月底,陈嘉庚公司开始在《申报》刊登广告,销售其橡胶鞋底,并由先施公司总代理。为了迅速打开市场,从1920年11月25日到1921年5月25日,陈嘉庚公司以几乎每天一则的频率在《申报》上密集刊登广告。1923年,陈嘉庚公司在上海设立分行,开始其中国市场销售网络布局。是年的广告发布量也显著回升。1926年,“树胶制造厂复在南洋及祖国设分店十余处”[1]415,为了配合树胶产品销售,是年的广告发布量也达到本期的最高峰值。同时,陈嘉庚公司从这一年起开始投放分类广告,其分类广告数量高达241则,占到该年广告总数的92%。然而也正是这一年,橡胶价格连续暴跌,使得陈嘉庚公司逐渐陷入困境,因此广告发布量在1927年有了较大回落。1928年,因陈嘉庚主办的《南洋商报》宣传抵制日货并揭露奸商走私,使其橡胶制造厂遭到纵火报复,陈嘉庚公司再遭严重打击。1929年爆发的资本主义世界经济危机则让陈嘉庚公司营业一蹶不振。与此相对应,这几年的广告发布量也在持续走低。1931年,陈嘉庚公司改组为有限公司,陈嘉庚尽管仍担任总经理,但是失去了对公司的绝对掌控权,加之这一时期世界经济继续恶化,直到1934年2月公司自动结束营业,这几年的广告发布量都远远低于20年代的多数年份。

2.广告内容分析。陈嘉庚公司的橡胶产品包括鞋子、轮胎、玩具、日常用品、工商用品、体育用品等多种类别,其业务范围也涵盖了橡胶生产加工、菠萝罐头、中西成药制造、糖果饼干等多个领域。这一时期陈嘉庚公司广告的种类多样,触角几乎涉及了其业务的方方面面。由表1可见,胶鞋广告数量位居首位,为总量的73.4%之多。陈嘉庚公司出品的胶制鞋种类多样,包括网球鞋、帆布鞋、皮鞋、跑鞋、雨鞋、篮球鞋等。从规模和产量看,“陈嘉庚工厂无疑是当时东南亚最大的胶鞋工厂”[9]18,因此各类胶鞋作为公司的拳头产品,其广告数量自然在所有产品中占据绝对优势。其他广告占10.2%,位居第二。这一类别的广告内容主要为非营利性质的社会广告,以陈嘉庚公司在华各家分行的开幕通告为主,借此宣传了该公司在华发展规模和速度。轮胎广告量位居第三位,占5.7%。轮胎是陈嘉庚公司的另一项重要产品,主要包括黄包车胎、脚踏车轮胎和汽车轮胎。陈嘉庚公司上海分行刚成立时,其宣传的两款产品就是胶鞋和黄包车胎,而且各类轮胎广告贯穿了这一时期的绝大多数年份。值得注意的是,如果把胶鞋、轮胎和其他胶制品加在一起,那么橡胶制品广告数量占比更是高达83.6%,足以看出橡胶制品在陈嘉庚公司的中流砥柱地位。另外,虽然菠萝罐头、中西药品、糖果饼干等广告内容所占比例较低,但同样可以看出陈嘉庚公司业务的多元化。

表1 陈嘉庚公司广告内容分类[注]因一则广告往往不止宣传一种商品,故本项统计中各类广告商品的总数大于广告总数。“其他橡胶制品”包括除胶鞋、轮胎之外的日常用品和工商用品等广告内容;“其他”包括除上述分类外的贺年、公益、分行开业、招租招聘等广告内容。

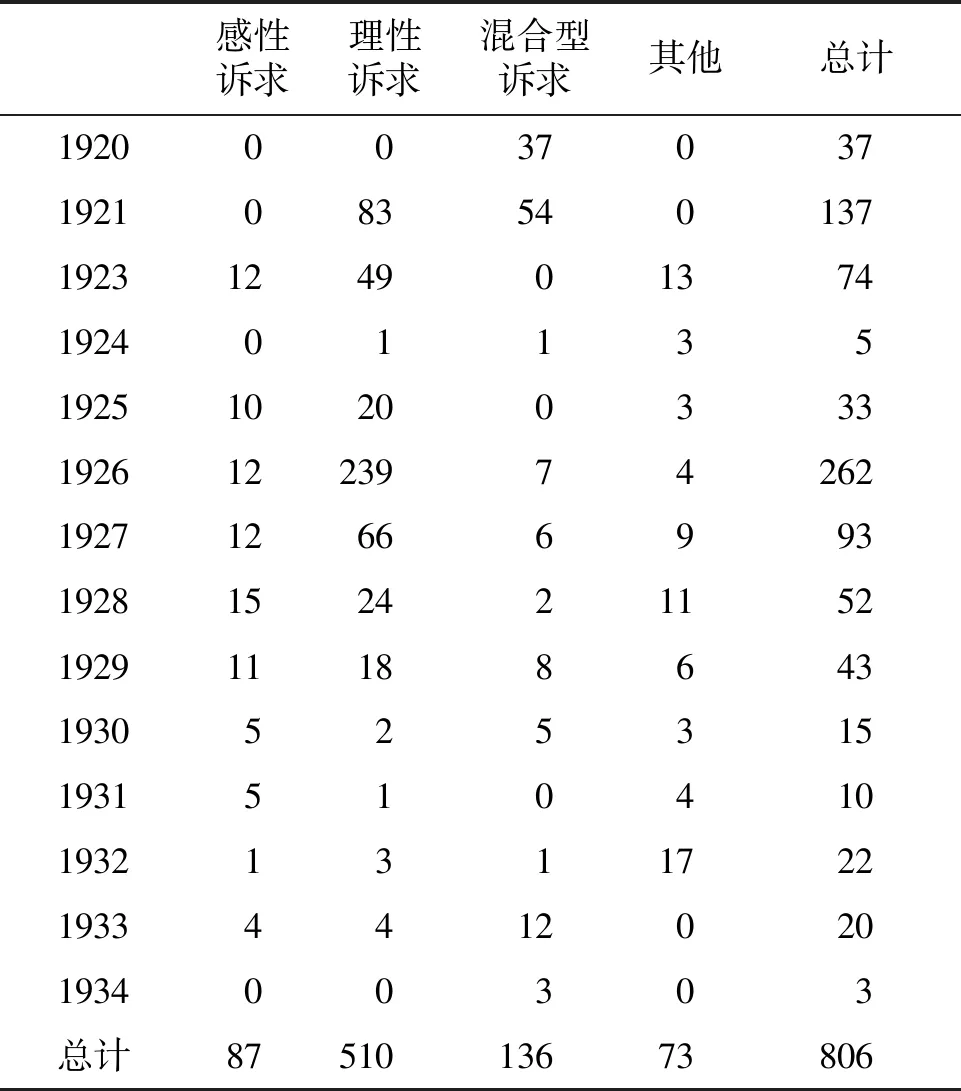

3.广告诉求分析。广告诉求是广告宣传中所要强调的内容,主要分为感性诉求、理性诉求和混合诉求。感性诉求是诉诸人们情感诱发购买行为,理性诉求是运用说理方式陈述商品信息,混合诉求则是二者兼而有之。通过广告诉求可以把握整个广告的宣传策略。由表2可知,这一时期陈嘉庚公司的广告以理性诉求为主,占到63.3%。陈嘉庚公司主要生产的各类橡胶产品在当时的中国属于新生事物,采用理性诉求方式可以全面传授产品知识、介绍产品功能、论证产品优势,有助于提高顾客的判断能力、刺激顾客的购买欲望、促进顾客的购买决策。采用混合诉求和感性诉求广告的比例分列二三位。陈嘉庚公司为海外华侨创办,加之陈嘉庚本人爱国爱乡,因此其不少广告也以“振兴国货挽回利权”作为感性诉求,以此博得顾客好感、获取顾客认同并接受广告信息。

表2 陈嘉庚公司广告诉求分类

从以上的叙述中,我们可以了解这一时期《申报》陈嘉庚公司广告的基本面貌。为了更好地了解陈嘉庚公司在这一时期的经营理念及广告观念,还需要对《申报》陈嘉庚公司广告的内容进行深入解读。

三、民族情怀

鸦片战争以来,古老中国面临的空前民族危机刺激了国人近代民族意识的觉醒。与此相伴随的“国货”一词兴起于清末。到了20世纪初,“建立独立、民主和统一的多民族国家成为革命派和立宪派的共识并得到确立, 则标志着中国近代民族主义的最终形成”。[13]近代民族主义的形成除了与民族国家的建立密切相关,也与商品经济的发展、国内统一市场的形成以及对世界市场的激烈竞争联系在一起。因此,在近代民族主义思潮影响下,新兴的民族资产阶级不仅大力制造国货以抗衡西方列强竞争,而且积极宣传国货以团结社会民众。

陈嘉庚作为一位富有民族思想的侨商,同样心系近代中国的命运,并将振兴中华、提高民族自豪感作为其兴办实业志向。可以说,“陈嘉庚的企业家身份的独特性,是他的商业活动和商业救国的豁达和崇高目标联系在一起”。[7]310陈嘉庚公司在《申报》所登的第一则广告就开宗明义地表示:“本制造厂设在新嘉坡,用本橡树园所产之橡胶制造各种用品,职工皆聘用华人,其药料凡我国所有者,多采自国内,故出品虽造自海外,而工料仍属自华产,用以振兴国货挽回利权。”[11]翻阅陈嘉庚公司这一时期的《申报》广告,可以明显发现表达民族主义精神内核的内容不在少数。具体体现为如下几方面:

1.通过公司商标体现爱国情怀和救国之志。在陈嘉庚公司发布的不少广告中,都印有其注册商标(见图2)。从商标图样看,中间位置为一醒目的粗体毛笔汉字“中”。“中”字作为中华民族对外的简称,可以看出陈嘉庚虽在异国它乡投资设厂,但仍不忘其炎黄子孙的身份。“中”字外围是一口钟的形状,“钟”与“中”谐音,具有报时、报警、号令等多重含义。结合当时的时代背景,不难看出“钟”寓意了陈嘉庚公司以实业救亡图存之时不我待的警钟长鸣意识。在钟标的最外围还有一个盾牌形状,可以象征该公司具有防止利权外流的盾牌般坚固的钢铁意志。因此,无论从名称还是从图案看,陈嘉庚公司的商标都体现出鲜明的时代特征和浓厚的爱国情怀。

图2 陈嘉庚公司商标

2.通过开发新品以期抗衡洋货和挽回利权。陈嘉庚的爱国情怀还突出地表现在产品开发上。该公司上海分行开设之前,曾在《申报》发布广告介绍办厂初衷:“橡皮用品产自欧洲销行中国,国人每年消耗为数甚巨。嘉庚惧大利之外溢致国弱而民贫,爰于新加坡种植橡树建造大厂,购备机器,聘请著名技师专心督造”[14]从中不难看出陈嘉庚进军橡胶业有着利国利民的崇高使命,而在各类橡胶制品的开发上,同样可以发现该公司抗衡洋货挽回利权的主动和自觉。橡胶鞋底是该公司刚刚进入中国市场时销售的产品,其开发动机便是“缘洋式鞋往往有底弊面存之缺点”[15],而使用其橡胶鞋底,不但可以免此缺点并保护脚踵,而且可以作为被磨破鞋底的补垫,具有各种便利。1927年,该公司研制出当时中国未有生产的汽车内外胎,其设计的一个显著特征是轮胎花纹使用“中”字串联起来,围绕轮胎一圈(见图3)。因此,其产品并非对外国轮胎的简单模仿,而有自己的独特创新和鲜明的爱国情怀。1929年,该公司又推出了费时三年苦心研制而成的套鞋,使得这一雨天必需品不再因外洋专有而“利权丧失,不可胜计”[16]。总之,陈嘉庚公司在产品开发上长期不懈的努力,既是其积极自觉挽回利权的体现,也是其高度重视技术创新的明证。

图3 陈嘉庚公司汽车轮胎

3.通过让利促销支持国货运动和国家发展。企业开展让利活动的直接动机是促进产品销售。陈嘉庚公司开展的一些让利促销活动在此基础上,还多了支持国货运动和国家进步的儒家商业道德和企业社会责任。在1928年国货运动周期间,陈嘉庚公司上海两家分行以商品九折促销为响应:“愿我同胞深明此义,争一口懦弱之气”[17]。值得注意的是,即便在1930年底金价暴涨、关税剧增之时,该公司依然举办了大降价21天活动:“原因皆为报答诸君提倡国货之热心,与夫乐用钟标商品之厚意故也”[18]。由此可见该公司在提倡国货上的不余遗力。与此同时,陈嘉庚公司也关注国家的发展动态和重大事件,并适时推出相关让利活动以示支持。1929年外交部通告各国赞成关税自主,该公司认为此举“无殊为世界真文明真博爱加一层强有力之保障”[19],特将其出品的“文明鞋”和“博爱鞋”降价销售。在1932年“一·二八”淞沪抗战后,该公司对抗日战士的“忠勇为国钦佩无己”[20],同样降价出售其各种平等鞋,以配合上海市发起的征集慰劳物品活动。总之,诚如陈嘉庚所言,“念社会事业,当随时随力,积渐做去”[注]参见杨进发编著,新加坡南洋学会1980年版《战前的陈嘉庚言论史料与分析》,第39页。,陈嘉庚公司有力出力的让利活动正符合其“以天下为己任”的儒家思想。

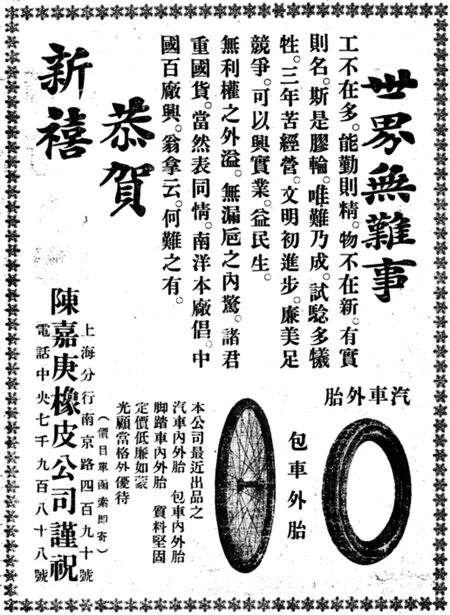

4.通过广告文案进行理性说服和情感沟通。陈嘉庚不仅身体力行其“惟有真骨性方能爱国,惟有真事业方能救国”[21]的信念,而且陈嘉庚公司也善于利用广告对社会民众进行理性说服和情感沟通,以此来激发其爱国之心和使用国货的热情。在理性说服上,该公司注意通过广告标题和正文来宣扬和论证国货之于国家和人民的重要性。如1928年元旦,该公司在其贺年广告中论证了“抵制洋货杜塞漏巵,其于国家经济前途不无小补”[22]。1929年,该公司发布题为《为国货建筑万里长城》的广告,阐述了振兴国货的重要性:“国货日兴,民生日裕,国力日振,四万万人皆利赖之矣”[23]。在情感沟通上,该公司发布的广告往往以“爱国同胞”“爱用国货的诸君”等称呼其顾客,以此来唤起顾客对祖国的热爱,同时也在广告中的醒目位置印上“完全国货”“请用国货橡皮品”等字样,以此来引导顾客对其 “国货”身份认知。其典型代表是1927年的元旦贺年广告(见图4),正文仿照骈体文《陋室铭》句式,开篇以“工”“物”起兴,用“勤”“实”点睛“工”“物”,再由“斯是胶轮,唯难乃成”切入主题。中间的对偶既有“多牺牲、苦经营”的叙述,又有“兴实业、益民生”的论证,言简意丰。结句引用嘉庚之言收束全篇,更体现出实业家坚韧不拔的壮志豪情。

图4 《申报》刊登陈嘉庚公司贺年广告 (1927年1月1日第37版)

四、民生关怀

我国自古以来就将“民生”与“国计”相提并论,梁启超感言:“文化演进较深之国,政治问题必从国民生计为中心,此通义也。”[24]陈嘉庚虽为鸿商富贾,但是为富而仁,既心系国家发展,又热心教育慈善,全力服务和回报社会。而不同时期的陈嘉庚公司广告除了贯穿着鲜明的爱国主题外,同样还有一条清晰的实用利民脉络。陈嘉庚公司曾对个中原因做过解释:“本公司旨在提倡国货,与洋货竞争,不在牟利,故出品方面不厌精益求精,定价务求格外低廉,以减轻购者之经济,实践先总理民生主义之遗教。”[25]这些反映民生关怀的广告内容具体表现为如下几个方面:

1.产品名称体现亲民立场。产品名称是产品的浓缩内涵的表现,对顾客的购买选择有着重要影响。陈嘉庚公司以较为亲民的词汇来为一些主要产品命名,有助于拉近产品和顾客的距离。如在陈嘉庚公司广告中出现最多的平等鞋(即网球鞋),其名称由来便是“站立平等原则上,去打倒富贵,智愚,男女,老幼,享受物质不平的阶级,而贡献定价低廉平民化的平等鞋,以跻于经济平衡之镜耳!”[26]而陈嘉庚公司以“普生油”命名其所出药品,同样有“普及众生,普惠于民”之意。此外,陈嘉庚公司推出的“利行鞋”不但体现了“便利步行”的产品特征,其目标顾客也有明显的平民指向:“凡属长途步行或劳动工作者,最宜穿着此鞋。”[27]

2.产品功能保护民众安全。借由产品保护人身安全是顾客做出购买决策的一个重要考量。陈嘉庚公司推出的一些产品会针对顾客日常生活中的安全隐患,在产品功能上提供了相应的安全保护。如在题为《性命要么?》的广告中指出:上海马路上的电线纵横密布,路人行走其间会有触电危险,而其网球鞋具有“避电去湿”功能,可以保障出行安全[28]。此外,陈嘉庚公司也会通过权威机构出具证明的方式,对其产品原料的安全性进行佐证。如陈嘉庚公司新出黄胶绉底鞋后,就请工商部上海商品检验局进行化验,证明“黄胶底无毒质,不致妨碍穿者”[29],有助于打消顾客尝试新品的顾虑。

3.产品改良做到普惠于民。产品改良是对已有产品的进一步改进和提高,有助于延长产品的生命周期。陈嘉庚公司同样积极地从各个方面对产品进行优化和完善。更难能可贵的是,陈嘉庚公司在产品畅销后,并未固步自封,如其运动靴底胶有一小部分“难免脱卸之弊”,就悉心加以研究改良,以示“本厂制造之不敢苟且 ”[30]。陈嘉庚公司对产品精益求精的自觉,既符合“世界万物随时进化”的潮流,也更有可能做到普惠于民。又如针对平日汗湿多的顾客,陈嘉庚公司对其橡皮底鞋做了相应改进:“将该鞋内尽用布板作托底,遇有足汗多者,即便吸去”[31],以此满足了顾客的特定需求。而在引进机器生产降低成本后,陈嘉庚公司也不忘通过皮鞋减价活动回馈顾客,“以利社会也计”[32],同时产品制作工艺的不断精熟,使得一双熟胶底鞋的使用寿命可抵得白底鞋两双之久,顾客由此获得“出一分钱,买两分货”[33]的实惠。

4.广告文案宣传卫生知识。近代西方科学知识涌入中国后,给传统“卫生”赋予了新的涵义,并表现出以健康为出发点和以预防为主的特征。陈嘉庚公司在一些产品的广告中,同样注意相关卫生知识的宣传,使得民众对食品卫生、个人卫生等有了新的认识。如在题为《清党与修约》的广告中,陈嘉庚公司以南京国民政府在内政外交上的这两项要政作比,指出其药品普生油也有内外兼治的双重功效,因此“有病可以驱逐,无病则以防御,其于人类卫生之匡助,可云匪尠”[34]。而在题为《饼干不全熟与卫生之关系》的广告中,除了指出不熟饼干有害身体健康,表明该公司出产饼干“非有一律成熟,决不滥装出售,亦所以为公众之卫生计耳”[35],还介绍了辨别饼干生熟与否的实用知识。此外,在题为《“洁”化的提倡》的广告中,也指出了肥皂“化黑为白,化污秽为雅洁,化陈旧为新鲜”[36]的功效,倡导顾客加以使用,养成良好的个人卫生习惯。

五、结 语

从1920年进入中国市场到1934年自动结束营业,陈嘉庚公司在短短十几年间,从最初上海的两家分行发展为遍及中国主要城市的27间分行,所售物品也从最初的橡胶鞋底扩展为遍及衣食住行的各类产品。陈嘉庚公司销售网点的不断扩充和商品销量的不断增多,既与其重视广告传播关系密切,更与其贯穿此期广告活动始终的救国和利民两大核心诉求紧密相连。而纵观陈嘉庚传奇般的一生,即便是在其公司收盘后,陈嘉庚仍不忘以国家为重,“除愿国人勿引我之困境为口实,致阻公益事业之进展”[37],可见其磊落人格和崇高商德。海外华侨华人是中国推进“一带一路”战略的重要资源,而海外华商在“一带一路”战略中具有建设性作用。作为海外华侨华人和华商的杰出代表,陈嘉庚的拳拳爱国之心和种种利民义举起到了很好的榜样示范和引领表率作用,有助于激发海外华侨华人和华商爱国爱乡的热情,从而汇聚侨心侨智侨力,支持和参与我国新时期的发展新方略。