传统、革命与性别:华北解放区土改运动中妇女的动机与顾虑考察

2019-05-14

(南方医科大学 马克思主义学院, 广东 广州 510515)

解放战争时期,中共在解放区进行的土地改革不仅是改变土地所有权、实现耕者有其田的经济关系再调整运动,更是一场广泛而深刻的社会革命。就参与程度而言,男性农民是土改的主角,然而妇女①的广泛参与也是该运动的一大特色。目前学界对于土改研究众多②, 但考虑到这场运动的范围之广、影响之巨、情形之复杂,而既有研究成果尚未揭示其全貌,所以仍留下许多待发之覆,如对运动期间的妇女关注不够,正如贺萧所言:“如果我们不关注社会性别,就无法理解中国革命”〔1〕。且既有研究多侧重妇女积极参与土改以及在该运动中的所得等单层面的描述,忽视了乡村社会妇女的心态、行为及其与这场运动的互动关系,将复杂的历史面相简单化了③。关于华北乡村农妇是否如中共所愿积极参与土改运动等诸多问题,研究更是付之阙如。

本文以华北解放区为中心,初步考察了乡村妇女在土改中的差异性选择及其动因,并探析中共的政策调整,“以期在个人和村庄的微观层次上揭示历史的复杂面向,将土地改革史研究进一步推向深入”〔2〕。

一、积极参加:动机多样

1946年“五四指示”颁布后,土改运动在华北地区如火如荼地展开。与抗战时期该地区女性曾做出卓越贡献相应,土改伊始,解放区妇女便成为一支不可或缺的重要力量,且她们参加运动的积极性丝毫不逊色于男子。毫无疑问,如此庞大的女性群体在革命参与动机层面绝非铁板一块,她们的积极表述与行动固然与传统历史书写的“阶级觉悟”有关系,但“如果仅是将农民视为具有统一利益、意识形态,进而又统一行动的整体,无疑过于简单化了,难以真正解释复杂的历史现象”〔3〕。

(一)物质利益的诉求

土地改革本质上是一场乡村资源的再分配,在此次分配中可获物质利益成了一些乡村女性参与其中的重要驱动力,并在运动中迸发出了高昂的热情和冲天的干劲。黎城二区北流村有22个妇女为翻身参加运动④;临晋县靳家卓实验村金平妈为要回房产愿加入斗地主的行列〔4〕;冀南永智县某村老寡妇张氏对亲戚村中穷人分地翻身非常羡慕,盼望斗争来到她们村,后张氏联络了30余名妇女参加斗争,在斗争会上喊口号,成为分地运动的领袖之一〔5〕;涞源县曲村妇女在1948年5月复查中搜地主女人夹带的物品,后在分区土地会议上被当作典型例子宣传、表扬,极大地激发了该地区各村妇女参与运动的积极性与斗争热忱⑤。

妇女对浮财⑥的斗争与分配极其认真。获鹿县暖水屯村妇女主任董桂花在向工作队汇报时谈到:妇女对村子上的事情都不热心,唯独对分果实十分注意,“不说张家分多了,就说李家分少了,要是自己多分得一把扫炕的扫帚都是欢喜的”〔6〕。她们想方设法得到并保护这些物品。获鹿一区栈道南沟村妇女追浮财时,工作极为细致,她们从一地主妇女身上搜出几十万元钱及一些首饰。五区杜北村妇女在追浮财中与地主撕破脸皮,从一个地主妇女身上脱下18件衣服、搜出两升小米⑦。为最大限度将地主家的东西挖出,在一些地方,妇女们白天轮流动员地富女人无偿献出自家物品。为了保护辛苦所得,妇女们对浮财看守极其严密。盂县东白水村的赵艾妮不断巡查,唯恐地富将浮财转移⑧。随着运动的进行,一些妇女对利益的追求渐现不理性之势。有的始终认为自己尚未彻底翻身,封建地富仍未斗透,在斗争中表现得尤为积极⑨。

(二)政治考量

中共政权进入乡村后,阶级成了乡村民众政治生活中不可或缺的因素。阶级的重要性不仅在于资源的分配,更能改变一个家庭在社会秩序中所处的位置,已成为较为重要的政治标签,故妇女较为关心。土改初期,有些妇女虽不愿开会,但又担心被划错阶级,迫于无奈参会。左权县马厩村划阶级时,全村260多个妇女,到会者达80%以上。她们认为划阶级是大事情,须谨慎⑩。长治二区信义村的妇女也是如此,她们对他人阶级成分漠不关心,但若自己的阶级划得不合理,则多争论不休。特别是老年妇女,虽然她们一般记不住划成分的标准,但心中多自有“小算盘”,且坚持己见。

随着中共革命深入华北乡村,诸如“解放”“平等”“自由”等词汇也开始进入村民的视野。囿于知识背景、社会见识,乡村女性几乎无法真正理解这些新词的确切内涵,但却成了唤醒她们内心之门的“电铃按钮”。有的妇女希望积极参与革命以获得男女平等或提高社会地位的机会,如黎城县二区北流村有包括“新中”“旧中”“富中”在内的84个妇女参加运动④;有的怕不参加会被贴上“封建”的标签,带着“不得不”的心态参与其中,如长治五坊村妇女主席对斗地主很积极:“半夜睡不着觉,听着打钟就起来去了,没收地主的财产,但同样的不是思想发动,觉悟提高了,而是认为脸上有黑(按:“黑”即“黑点”,指成分不好或曾有过反动行为等),不起来干不行”;有的认为不参加中共的革命组织与活动就好似低人一等,如《太阳照在桑干河上》中顾长生的母亲为了知道更多的信息、为了不落后于人,“不管开个啥会,她都想听听”〔6〕。

(三)摆脱家庭困境

对华北乡村妇女而言,婚姻以及由此而组建的家庭一直是让她们既爱又恨的一条情感纽带。虽然中共自革命伊始,便高举“妇女解放”、“男女平等”与“婚姻自由”的大旗,但婚姻、革命与阶级三者相互缠绕,使得妇女走出“围城”的方式十分有限,土改时开会、诉苦、斗地主就成为其获得解放难得的机遇。为了改变不幸的婚姻状况,农妇们积极参与其间,部分妇女在婚姻与家庭中所遭受的痛楚在斗争与诉苦中得以宣泄。献县南赵庄靳某之妻陈贵荣被虐待18年,身上常伤痕累累。后在该村斗争靳某时,陈贵荣提出离婚请求,终于彻底摆脱不幸婚姻〔7〕。杜店青年妇女新爱在会场气氛的鼓动下,当场要求与大自己20多岁的丈夫离婚,并得以批准〔8〕。在诉苦大会上,堤口妇女模范张秀珍诉说自己婚姻之苦并要求离婚,后获政府批准〔9〕。对这些妇女在上述特殊环境中诉说的婚姻家庭苦楚的真实性,我们已无从考证,但不可否认,很多妇女抓住这个机遇,改变了自己的生命轨迹。

除了婚姻生活不幸,二十世纪二三十年代华北乡村妇女的生活空间也十分有限,“一旦结婚,她们的社会生活几乎完全被限制在家庭的小圈子里”〔10〕,住娘家、赶集、料理庄稼、串门是她们为数不多的外出活动内容〔11〕。华北乡村妇女世世代代过着这种一成不变、毫无波澜的生活,当革命浪潮使平静的生活跌宕起些许涟漪时,一些妇女内心开始躁动,于是以革命的名义走出了家门。中共组织的一些活动为长期生活在苦闷中的妇女提供了别样的生活场景、拓宽了她们的社交眼界,令一些人从中获得了前所未有的欢愉。武乡县一妇女坦白她参会的原因是孤独。长治五坊村女党员秦某因丈夫不在家,深感生活无趣,入党便成了她排解寂寞之良方。

家人给予的压力,在某种程度上也令妇女不得不做出符合政治形势要求的举动。长治二区信义村发动妇女“放包袱”时,虽有部分思想觉悟较高的妇女主动将地主存放的东西上交,但大部分人则是迫于家人压力不得已而为之。涞水县白涧镇追浮财时,经过一天的酝酿,妇女们交出了些东西,干部即找每个当“防空洞”的人谈话。开始这些人只是搪塞,后被追问,才道出实情。抗属张元的母亲说:“我不说出来将来老呀叫儿子知道了,他不孝顺,老了怎么办呢?”抗属刘某某说:“我要不报出来,怕丈夫知道了后(和)我离婚。”可见,与其说妇女们参加运动是迫于他人压力不得已做出的抉择,不如说是她们均衡考量各方利益后的最终选择。在她们看来,保持夫妻、母子关系的融洽以及政治上的纯洁比得到钱财更为重要。

(四)感情宣泄

对于土改,积极参与组织、开会、诉苦、斗地主等活动的妇女群体内部也有着不同的动机与思考,其中不乏为了报仇或报复而积极行动的,手无缚鸡之力的妇女们也在诉苦斗争中找到了难得的宣泄机会。深县张刘郭庄村的张树珍说:“一复查的时候,我早就憋着劲,要诉诉地主逼死俺娘的人命案。”〔12〕武城印庄18岁的李子莲过去被卖给60岁的地主刘富年为妻,生活痛苦不堪,她在诉苦时痛打其夫,以泄心中之恨〔13〕。冯村陈孟氏挽着婆婆陈氏与太婆婆李氏上台,共同控诉地主活埋陈孟氏的公公的恶行。陈婆婆说到伤心之处,脱了鞋痛打地主。陈孟氏从包中取出半截砖,与婆婆一齐动手〔5〕。

还有一些妇女是带着报复的想法走上革命之路的。武乡一些青年妇女的普遍想法是:“参加运动是看□□,喊口号,打一打承机〔趁机〕暴服〔报复〕别人一下。”一般而言,“一旦受到某种持续的刺激,大众的情感强度就会像不受控制的惯性运动一样,不断攀升”〔14〕,且传染的力量相当强大。在它的作用下,“甚至个人利益的意识也会消失得无影无踪”〔15〕。在此种感情控制下,人的举动犹如离弦之箭,难以被限定在一定范围之内。

二、参加之难:顾虑重重

革命战争时期,中共发起的每一项运动都把妇女作为独特的可动员目标。在显性与隐性利益的双重驱动下,一些乡村妇女积极主动参与革命。但正如本文一直强调的,妇女是多样的、复杂的,对革命的态度也是复杂的。

土改动员时,乡村女性参与的情况参差不齐,有的欣然接受,有的表现出焦虑不安和不情愿。华北解放区进行土改时,一些乡村妇女根本未曾参与,且此种情形较为普遍。黎城二区北流村有79个妇女没有加入土改中的任何组织④。陵川县附城区后山村有160个妇女没有参加农会。长治二区信义村从未开过会的妇女有19个。盂县前元吉村自贫农团成立后,该村妇女从未开过会⑧。

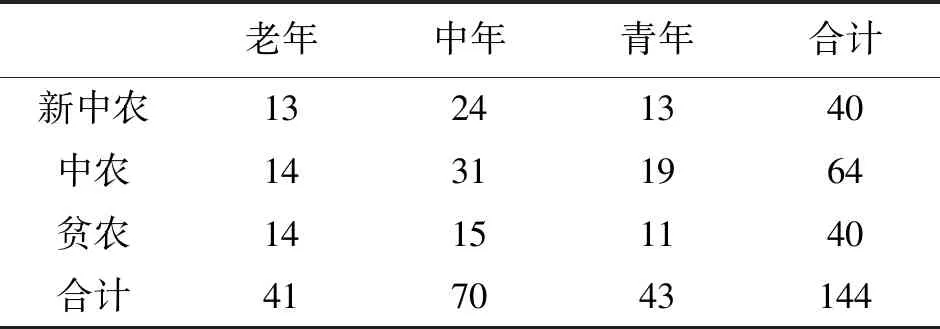

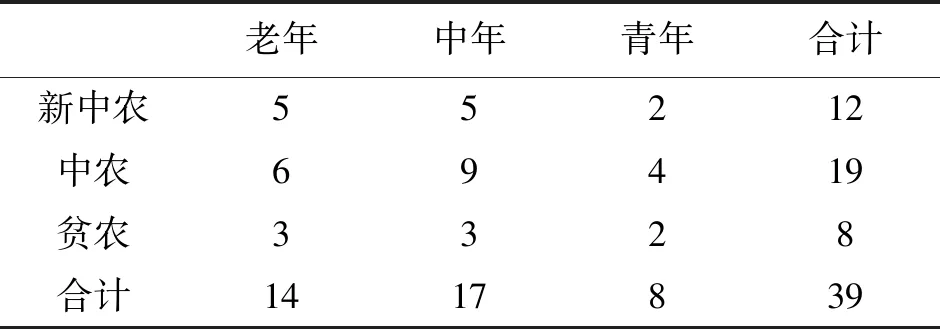

即便参与到土改运动中,有些妇女的表现也并非如报告中总结的那般毫无瑕疵,只能用“平庸”二字概括,甚至还有些落后分子,以左权马厩村为例,表现主要有两种:开会不主动和斗争地主不积极(见表1、表2)。

华北乡村女性土改中的抗拒行为主要与目的理性、价值理性、感情以及传统有着密不可分的关系。

表1 左权马厩村土改运动中表现平常的妇女人数

表1 左权马厩村土改运动中表现平常的妇女人数

老年中年青年合计新中农13241340中农14311964贫农14151140合计417043144

表2 左权马厩村土改运动中女落后分子人数

表2 左权马厩村土改运动中女落后分子人数

老年中年青年合计新中农55212中农69419贫农3328合计1417839

(一)家庭阻挠

土改开始后,部分解放区域、主要是新解放区的一些男性农民和婆婆仍限制媳妇参加社会活动,担心“媳妇开会懂了道理,反抗家庭的统治,今后就不好管束了”;“怕妇女翻了身要和自己讲平等”;也有个别的顾虑“妇女出去开会能力大了闹离婚”;还有的担忧“不干活,不孝敬老人了”。为此,“有的媳妇来开会婆婆屁股后跟随,讨论问题不等媳妇开口婆婆就跟工作人员说:‘他(她)年轻哩,知道啥。你们(工作人员)看哩办吧’”。最典型的是左权县马厩村村支书郝香山的母亲,不但不让儿媳参加妇女会议,连儿媳和女干部坐一坐,她都立刻借故将媳妇叫走。婆婆和丈夫即便同意媳妇外出活动开会,回去后也是或刨根问底质问媳妇,或处处为难媳妇。长治信义二区的改弟只要开会回家迟些,婆婆就又摔又骂,改弟总是被气得茶饭不思,革命热情也就逐渐消退了。同村的冬梅开会回去,婆婆也总是埋怨:“成天开会,指望开会吃饭哩,误工了生活顶什事?”家庭对女性的阻碍多出于对她们出去后所带来风险的担忧,这些限制最终使妇女们裹足不前。

华北乡村男性农民受传统社会性别观念的影响,多轻视妇女。当动员妇女参加贫农会时,部分男性农民说:“妇女们开会也是聋子的耳朵”⑧;“她还来吗?我代表了就行了”;“俺家那口子顶不了事,来不来没用”〔16〕。平山县孟家台村贫农团成立时,妇女团员只有17名,张献明的妻子想参加,被丈夫痛斥:“你们孩娘儿们能办啥事,参加什么会!”〔17〕

还有些男人出于对女人抛头露面、有伤风化的担心,阻止自家女人外出参加社会活动。沧县高庄子组织贫农团时,妇女们都不肯参加,虽再三发动也未成功,后调查发现主要原因是“妇女怕男人和男人不让女人出头的心理”〔18〕。即便一些已参加革命工作、接受党的领导教育的男性干部也仍以保护之名,拒绝自家女人参与运动。有的男性农民为了不让自家女人加入贫农团,甚至不惜虚报即高报其阶级成分⑦。革命与战争时期,因担心影响妇女的名誉和花在家务上的时间,农村男子往往会阻挠女性参与政治活动。中华人民共和国成立后,此种情形在广大中国乡村依旧较为普遍〔1〕。

(二)自我轻视

在男权社会中,女性地位与命运始终取决于家中的男子,长期封建因袭也造成了女性骨髓深处对男性的依赖以及对自我能力的否定。她们一般认为穿衣吃饭这些“私人领域”之事应为自己考虑,其他则应由“当家的”即男人作主,自己无能力也无权力去“指手画脚”。尤其是面对从未参与过的政治集会,更是如此。有的说:“咱这皮嘴葫芦,不会绕,不能□”;“咱婆娘们,还能掌了个权?”“我还来吗?他(她丈夫)一人不行吗?”〔17〕“娘们什么就靠男人的意见办吧”⑧。还有的老年妇女说:“我们老婆子又不会说不会道的,开会做什么,又走不动路,叫我们老顽固干么去?”

即便参加了活动,由于自我轻视,很多妇女仍游离于活动之外。有些妇女们在会上害羞不敢发言,“觉得自己穿的衣服太烂怕人笑话”;斗地主时又怕表现不如男子,沉默不语〔19〕。有些妇女在比苦时,只痛哭不发言。一个妇女抱怨道:“咱不会说啥,人家叫了咱,也不能不去了,去了咱一后晌也没敢吭。”〔20〕从这些诉说中,我们看到的是她们不得已而为之的无奈与不安。在丁玲的长篇小说《太阳照在桑干河上》中也有类似情节的描述:“男人们都在骂妇女落后,可是妇女呢,总说‘咱不知道嘛!咱听不精密。’开会的时候,谁也不张口,不出拳头。”〔6〕妇女自身觉悟较低,对积极的人不但说三道四,还多不服从领导。以至很多妇女干部工作情绪愈加消沉,根本不敢承认自己是积极分子,认为当干部误工、挨骂,费力不讨好,且下场不佳。

(三)干部影响

在华北乡村土改之初,部分干部生活作风方面的恶劣行迹让一些妇女退避三舍。唐县三区大马村是妇女工作最糟的一个村庄,工作队才到村时,妇女们都不参加会议,原因是过去妇女干部作风不正派,男女关系混乱。妇女们怕新去的干部与之前干部是“一丘之貉”,认为不去参加会议是躲避潜在危险的最佳选择。潞城二区靳村妇女不积极的原因是“妇救秘书和区政委搞上了关系。群众反映妇女成天开会就开成那样,以后谁干〔敢〕去开会哩。开会还要变坏哩”。

与抗战初期一样,革命队伍中部分妇女干部作风的不检点,一方面让乡土社会对中共革命的正当性有所怀疑,另一方面使农妇对革命拒而远之。虽然乡村社会男女之别的界限并不严格,但与不洁者为伍,对于精打细算的理性小农来说是不划算的。特别是若被选为干部,更是如噩梦一般。因为之前有不少妇女当选干部后,不但工作不出色,还影响了自己的人际交往。左权县马厩村一些当选代表的妇女说:“俺们以前看见旧干部可不好哩。可能骂人哩,人们都不待见她。俺怕人们不待见”,还称“自从选上代表半个月吃不下饭。往东走就走到西啦。心里非常乱”⑩。

部分干部发动、组织妇女的方式也有不当之处。不少村庄贫农团对妇女的吸收都是男干部逐户登记编组的结果,有些连妇女本人都不知情。通过此种方式发动起来的妇女,有的只是在会上喊口号;有的沉默不语;有的参会几次后就再也不愿参与任何组织活动;有的即便经常去开会,也多敷衍了事。献县三区某村干部将不参加贫农团的妇女强行扣押,后有二三十个妇女慑于此种威力,被迫参与,但多不愿去开会,去了也不愿发言。定县十二区辛村发动群众时,起初没有妇女,选代表时强迫5个妇女参选,从中挑选了2个妇女做代表,但此后开会仅有这两个代表出席〔21〕。

因家庭生活所累,频繁且长时间的开会让妇女日渐生厌。有的妇女认为开会耽误生产,特别是那些专以纺织维持生活的妇女,将经常性的会议看作影响劳作的重要因素。还有的妇女因开会时间过长心生不满,《太阳照在桑干河上》中,顾长生的娘“老早就不愿意听了,她要出去,羊倌老婆不准许,后来有个娃娃哭了起来,他妈抱着他硬要回去,顾长生的娘也帮着她说:‘开会,总要大家情愿嘛,还能强迫人!这可把人憋死了,我五十岁了的老太太,露水都打湿了衣服,着了凉生病谁管呀!’”〔6〕可见,利益受损也是妇女们失去参加运动积极性的主要原因。

(四)传统处世之道

乡村社会多为熟人社会,是建立在感情和传统基础上的共同体。“不得罪人”是乡土民众为人处事的基本原则,而农妇熟谙此处事之道。同时,由于华北20世纪初期政权交替频繁,大部分妇女都有担心变天的思想,所以“分上的果实都不敢穿,存起来,怕将来复了天,好再给人家”。斗争地主时因情面与变天思想的存在,有许多顾虑。完县北城妇女代表对强势动员她们斗地主的区干部抱怨道:“你在这里作你自己,敢子(敢情)不怕,中央来了你们背起被子跑走了,我们没有办法啊。”北城附近有六七个村庄的妇女代表都存在此类思想。长治二区、四区,潞城五区都曾发生过被斗地主或家属用“变天”“小恩小惠”等方法威吓、蛊惑、收买妇女退出妇救会的事,被收买或遭恐吓的妇女还背着丈夫偷偷给地主交地租、送礼、隐藏财物〔22〕。还有的妇女本身与地主仇恨不大,不愿参加斗地主,更不愿当众殴打地主,深感平分是最佳选择。有的妇女不但不敢动手打地主,还因地富被斗难过。完县一个代表的母亲见到地主被斗,比地主哭得还厉害。该地区有的妇女在加入贫农团后,暗中给地主通风报信、当“防空洞”。

尽管现实的贫困令民众心理失衡,但他们并未将剥削与贫困相联系,也没有革命者眼中的被剥削意识,“相反视地主富农为衣食父母,交租还债为天经地义,甚至心存感激之情”〔23〕。良心、命运思想在乡村普遍存在,认为“生死有命,富贵在天”,女性中尤为突出。一些人在运动中表现不积极,不愿开会,更不愿参加对地主的斗争。有的说:“请讲良心吧,咱可不要坏了良心,咱不去。”在诉苦与斗争地主时,此种顾虑在妇女身上表现得更为明显。昔阳县皋落村有些积极分子在会上指出地主是剥削者,一老年妇女坚决否认:“人家富是命好,咱受穷是抬〔胎〕带来的啦。财主们命好,是老天爷给了哩。总要说是人家剥削咱来。”她话音刚落,其他中老年妇女也连忙深表赞同:“她大娘说这话很对,这才是实话哩”;“谁不想好些哩,因为那是命哩”;“命里河中死,井里淹不死”。她们认为自家穷富和地主毫无关系,只是命穷而已。相反,在她们看来,提此种意见的人没良心,“想斗争吃饭哩,想斗争发财哩”。

(五)利益未满足

土改进行时,乡村女性因政治眼光所限,大多数仍热衷于追求和维护个人及家庭的利益,并带着种种利益幻想汇入了土改大潮之中。然而,并不是所有的妇女都能持续拥有革命的热情与激情,将革命进行到底。究其原因,主要是所期待利益未得到满足而心存不满,最后退出革命。晋城黄委村一个46岁的贫农妇女生活难以维持、夫妻感情不睦,向妇女主席诉求离婚,但妇女主席未按其要求进行处理,在动员诉苦时该农妇就不予理会。完县北城妇女代表曾向干部索要衣物和钱财,因未分给她,工作上便懈怠不前。还有的为此申请退出贫农团。一个妇女代表说:“开(会)斗地主,还不如纺一冬线子。若纺一冬线,还能买一身衣服。”一些妇女组织也因此解体。还有的妇女因争抢果实不团结,定县东汶村一个中农妇女说:“你们贫农分了果实呀!你们去干吧,有俺们什么事。”这导致一些曾表现积极的妇女日渐消沉。

内困于命,外囿于天。“天命不可违”是千百年来底层民众不敢逾越的鸿沟,叫嚣“王侯将相宁有种乎”者只能被归为乱臣贼子一类。在乡村民众看来,自己命该如此,斗地主没有意义。但他们亦有自己的精神胜利法——相信有来世,相信今朝的受苦受穷是为明日的富贵荣华修行积德。相较于天命的渺远威严,“下辈子”则显得温柔实际的多。而要破除小农的天命思想,不可能一蹴而就,需要较长的时间才能奏效。

三、工作转变:方式多元

若按一般逻辑推断,既然抗战时中共已做了大量的女性动员工作,土改应较顺利,但事实并非如此。究其原因在于:其一,战时中共的动员具有明显的临时性,且干部在具体执行中多采用突击方式,工作流于表面和形式,缺少深入与细致的环节,以致工作长久性不足、稳定性欠佳。很多曾受革命影响的妇女和家庭并未改变固有的观念,当革命再度到来需要他们努力与付出时,犹豫、迟疑在所难免;其二,抗战结束后,华北一些乡村由游击区、敌据点变为中共的控制区。生活在这些区域的民众尚未接受革命的洗礼,中共开展妇女工作势必步履维艰。时效性的缩短与区域性的扩大,都使得中共妇女工作面临严峻考验。面对妇女工作的困境与乡村男性满是敌意的现状,解放区各地政权一直试图从利益、身份以及情绪等几方面着手展开对妇女的动员工作。

(一)维系家庭稳定

抗战初期,在“四三决定”发表前,中共希望通过将女性从家庭中解放出来、做农村的“娜拉”来发动女性。其方式多为打破家庭对女性的束缚,最为典型的就是离婚、反对家暴,但因方式较为激进,最终导致男性农民对中共政权产生抵触情绪,不愿参军、支前。为避免此种情况,土改期间,各根据地在动员妇女时,将注意力放在如何在维护革命利益最大化的前提下保证传统家庭的稳定,所以仍延续稳健的家庭政策,以教育说服为主。

首先是向男代表、男农民进行宣传教育,讲明男女两性之间的矛盾不是阶级矛盾,性别之间的斗争更不是阶级斗争,指出只有当女人提高认识、积极支前、治理好家务、夫唱妇随时,男性才能进步。同时明确告诉男性不应惧怕男女之间的平等,试图转变贫农团、新农会男团员、男会员的思想,让他们多和自己的妻子沟通交流。在形成一定基础后,或由妇女工作者去动员,或由他们自己动员自家女人参加贫农团,或通过农会会员组织家庭诉苦,发动家中妇女。这种方法较适用于新解放区。

在教育男性农民时,除了让他们动员自家女人参与土改运动外,还进行反家暴的宣传。同时召开婆婆会或家长会,教育婆婆,做她们的思想工作,向她们说明:动员媳妇开会是为教育其懂道理、鼓励媳妇生产是为发展家庭经济,并提出“老爱小,小敬老”的口号促进家庭和睦,还向他们保证媳妇、姑娘的品德亦不会受损。

(二)利益满足

乡村妇女是典型的利益小农,中共逐渐意识到对她们大谈特谈未来国家建设与民族建构是不切实际的,她们需要的是切实可见的利益,只有满足了这些需求,才有可能将她们动员起来。因此,中共开始以此为切入点进行动员工作,特别是老年妇女,“对鸡呀!笤帚苗呀是最爱惜的东西”,追浮财时先将地主的这些东西弄出来,分给她们,她们的情绪也随之提高。根据建国县和河间县的经验,这种方式确实是成功的。以往,当妇女对家庭的经济贡献处于劣势之时,“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”等旧观念大行其道,认为“吃人家,喝人家,不听人家的怎么办?”但当听到《土地法大纲》规定土地每人一份时,有些妇女欣喜万分,遂积极行动起来。

除了满足妇女在物质层面的需求外,在组织形式、开会时间和纪律上,中共也充分将她们的特殊性考虑进去。在组织上,将妇女单独编组,这样一来,她们发言时就少顾虑、不拘束,依靠思想逐渐消失。在时间上,为了照顾有孩子的妇女,调整会议时间,且要求少开大会,多开“炕头”小组会。同时考虑到妇女家务繁重,不强调到会的准时性与参会的完整性,在会议纪律与妇女参会表现上,比较宽容。

(三)身份建构

鉴于乡村妇女自我轻视的状况,各地政权还从提高妇女自身觉悟出发增强其信心。首先通过反复启发,教育她们懂得自求解放的道理,逐渐克服自我轻视、依赖男人的毛病。从妇女日常生活出发,寻找、宣传并形塑妇女典型,让她们发现自我优势,找到社会轻视妇女的原因。其次,通过提高妇女公共事务的参与度来解决这一问题。在斗争地主时,让妇女单独讨论诉苦与斗争的方式、程序、人员等;在讨论“搬石头”时,也让妇女单独讨论,提出她们的意见;在追浮财时,将妇女划成多个小组轮流去做。如此一来,不但提高了妇女的工作能力,也使她们树立了妇女也能像男人一样办事的信心。

乡村民众对自己的定位是按照群落和亲族关系进行的,而不是按官方的阶级划分〔24〕,因而华北乡村传统妇女是没有阶级概念的。土改之初,很多妇女对中共的斗地主与诉苦动员表现出了拒绝之态。因此,培养提高妇女的阶级觉悟势在必行。中共培养、提高妇女阶级觉悟,增加对地主仇恨的方式主要是诉苦,且认为她们“经历过了苦难还不够,她们对苦难的理解必须被引导和塑造出来”〔1〕,即用妇女所遭受的苦难来激发她们的愤恨之情与斗争勇气,强调妇女因受地主压迫而生活惨痛的情形,如卖儿卖女、家庭不和、夫妻不睦等。在引导妇女诉苦的过程中,追问诸如“地主的女人不劳动为什么过好光景,咱们没明没黑的受为甚常少吃没穿”之类的问题,力图帮助其转变命运思想,同时抓住地主侮辱妇女的典型事例,深入动员。“诉苦的目的在于动员听众,让他们对什么是许可的以及什么是可行的有新的认识”,同时“把讲述者从一个接受悲苦命运的人,改造成一个超越这种命运并走向美好将来的人”〔1〕。

启发诉苦、找穷根和诉苦比苦是寻找地富罪证的过程,也是提高妇女阶级觉悟较为可行的方式。但在一些地方,此种方式效果不佳,以至于一些干部不得不采取较为激进的手段,如采用强硬的方式“教育”妇女去憎恨地主,并命令她们吊打地主阶层的妇女,若不打便会被扣上“包庇地主”的罪名。长治县五坊村妇女斗争一个地主女人时,打得不起劲,男人们就喊口号:“妇女们包庇地主哩,打的不起劲。”妇女主席还在后面追赶,并命令:“快打!实实在在地打,不能糊弄。”“在这种内心焦虑的压力下,人们会情不自禁放弃个人立场的倾向”,“生出足以致人死命的愤怒”〔15〕。

(四)积极分子带头

土改时期,中共延续抗战生产动员中使用的“塑典立英”方式,通过积极分子教育、带动其他妇女。首先,发动老年妇女,利用她们在乡村社会与家庭中的威信,让她们起骨干带头作用。如干部到了青县泊渡口村后,先从青年妇女入手动员,但她们大多选择避而远之。后变换动员对象,先与敢在外抛头露面的老年妇女闲谈,做调查和动员工作,该村一夜即有7个老年妇女参加了农会〔25〕。冀中大城县流源村李风牛的母亲被地主压迫一辈子,在诉苦会前两天,就联络了38个妇女和80多个贫苦农民,后被群众选为诉苦带头人〔26〕。其次,寻找正派的青壮年贫雇农阶层的妇女,借助她们的经济地位和传统“美德”来影响其他女性。在平分土地时,冀中三区区长程建如在某村领导工作时,先找当地的党员干部介绍了几个贫苦派的妇女,而后利用她们串连开展工作。建国县十区在翻身运动中发现了7个出身贫雇农阶层的妇女,她们联合起全村200个妇女,一同参加了斗争〔4〕。最后,动员苦难经历多的妇女现身说法,感化其他妇女。清沧新解放区的妇女旧思想浓厚,最初对工作队的同志避而不见,后来干部通过受苦难最多的妇女打通了和她们的关系。在青县某村,工作队发现某佃户老婆所受之苦最多。干部找到该妇女,用其苦难的过去启发教育她。在听了干部的讲述后,该妇女痛哭流涕,发誓追随革命的步伐。在其带动下,村中8户人家的妇女都被发动起来〔25〕。

华北解放区各地政权通过上述几种方式,解决了妇女的顾虑和生活实际问题,提高了她们的社会地位,使得女性完成了“翻身”与“翻心”两个层面的解放,进而实现了对广大乡村女性的动员,令“一向围着炕头锅灶转的农村妇女,也加入了土地改革的大军之中许多连自己名字也没有的妇女,不但敢同地主斗争了,而且还成为骨干力量”〔26〕,积极参与劳动生产、拥军支前、动员丈夫儿子参军、改善乡村生活环境等。正如贝尔登所言,“在中国妇女身上,共产党人获得了几乎是现成的、世界上从未有过的最广大的被剥夺了权力的群众。由于他们找到了打开中国妇女之心的钥匙,所以也就找到了一把战胜蒋介石的钥匙”〔27〕。这也是中国共产党取得革命成功的因素之一。

四、结语

本文以华北解放区为中心,以基层土改档案为主体资料,对华北土地改革运动中女性革命的动机与顾虑进行了较细致的描述和分析,发现:首先,土改运动中妇女的行动具有多样性,简单的“政策—效果”模式不能反映她们的心态及行为,因此,我们不但要展现妇女在革命活动中的群生众相,还要深究诸多选择背后的根本诱因。唯有如此,才能改变对乡村女性“他者”地位与受害者形象等的固有认知;其次,实际生活与可得利益是妇女是否积极参与中共革命的关键所在,是她们的首要考量因素,在物质利益面前,一些妇女甚至走向了另一极端,以阶级之名,行为己之事;最后,面对土改运动中乡村女性被动、不积极以及阶级觉悟低等现状,华北解放区各地政权对症下药,着眼于她们的现实生活,以利益之满足、身份之建构、情感之唤起等作为基本动员方式,激发了乡村女性革命的积极性,也提高了她们的阶级觉悟。而中共基层政权和党组织强大的组织动员能力是这场土改革命得以顺利进行的最有力保障。

注释:

①本文的妇女指地富以外的乡村女性。

②李金铮《土地改革中的农民心态:以1937-1949年的华北乡村为中心》,刊于《近代史研究》2006年第4期;李里峰《华北“土改”运动中的贫农团》,刊于《福建论坛》2006年第9期;李里峰《土改中的诉苦:一种民众动员技术的微观分析》,刊于《南京大学学报》(哲学·人文科学·社会科学版)2007年第5期;李里峰《“运动”中的理性人——华北土改期间各阶层的形势判断和行为选择》,刊于《近代史研究》2008年第1期;李里峰《经济的“土改”与政治的“土改”——关于土地改革历史意义的再思考》,刊于《安徽史学》2008年第2期;李里峰《运动式治理:一项关于土改的政治学分析》,刊于《福建论坛》2010年第4期;李里峰《“翻身”:华北土改中的资源再分配》,刊于《南京社会科学》2015年第6期。

③王锦辉《1947-1949年土改中农民政治参与的透视》,刊于《中国延安干部学院学报》2009年第9期;王克霞《翻身与翻心:土改中女性的双重体验——以沂蒙地区为例》,刊于《兰州学刊》2012年第4期。

④《黎城二区北流村妇女工作调查材料汇集》,山西省档案馆,档案号:A1-7-8-4。

⑤涞源县妇联会《涞源县妇女工作总结》(1948年4月11日),河北省档案馆,档案号:520-1-251-12。

⑥“浮财”指的是土地改革时期地主和富农所拥有的金钱、粮食、衣服、什物等动产。

⑦获鹿县委《获鹿土改初步总结》(1948年4月12日),河北省档案馆,档案号:520-1-597-3。

⑧《妇联妇女工作总结报告》(1948年),山西省档案馆,档案号:A47-1-119-1。

⑨运城地委办公室《有关临晋县陶唐村妇工妇运的材料》(1949年),山西省档案馆,档案号:A36-1-8-1。

⑩《关于马厩村妇女划阶级的材料》(1948年5月9日),山西省档案馆,档案号:A166-1-137-9。