例谈动手操作在一年级数学教学中的运用

2019-05-10李林美

□李林美

小学一年级学生的阅读能力、理解能力相对薄弱。复杂的语言描述或符号对他们来说都不容易理解和掌握,但动手操作能帮助一年级学生正确地理解题意,从而获取完整的信息,有利于学生正确地解决问题。

一、运用动手操作来帮助学生认识和理解数学概念

(一)理解数和数序

人教版教材一年级上册数的分段认识过程中,都是通过出示实物、计数器上的珠子、小棒来帮助学生建立数的概念的。在10以内的数的认识中,教师可通过摆一摆来使学生进一步理解1-10 的数。学生在数数的基础上,通过动手操作,知道5 多摆上1是6,再添上1是7,也明白了7比6大1,6比5大1。从而进一步了解数与数之间的关系,即数序。

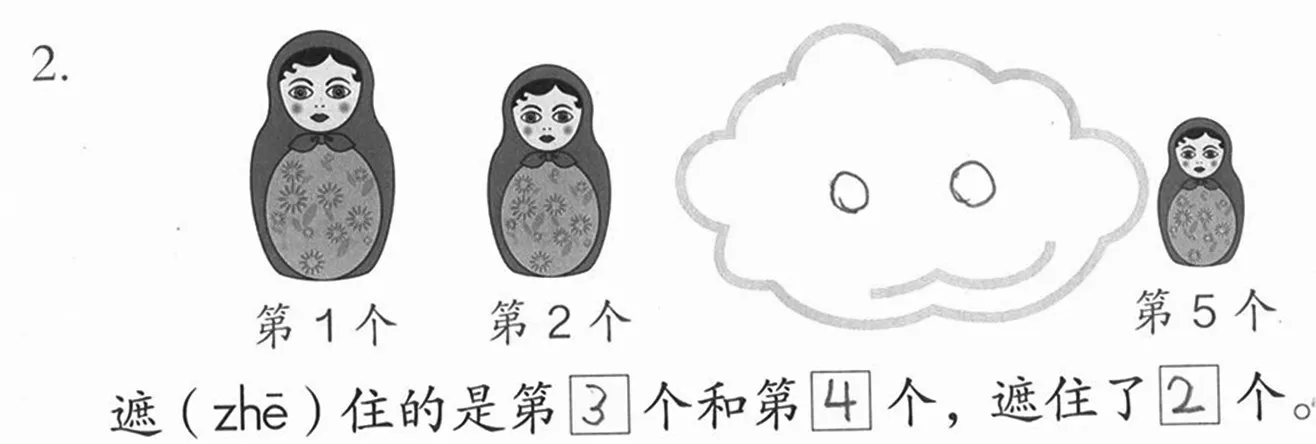

(二)对序数的认识

学生对总数这一概念,通过数一数的方法比较容易接受和掌握,但对第几个的理解就相对较困难。由于数数的学习在前,学习第几时就容易受前面知识的干扰,将这两个概念混淆。如何使学生更轻松地加以辨别?不妨用动手操作的方法来帮助学生区分概念。如人教版教材第23页第2题中,用语言来描述应该是这样的:第2个后面是第3个,第3 个后面是第4 个。第4 个后面的第5 个已经画出来了,那么遮住的就是第3 个和第4 个。学生要在对这一长串的语言的理解中提炼出结论,不但耗时长,而且学生表述也会不全面。笔者请学生用圆片代表不倒翁,摆一摆遮住的部分,直观摆之后的补全,学生一目了然。既理解了序数,又知道了序数和基数的不同。

(三)通过摆几个和第几个,明确它们表示的意义不同

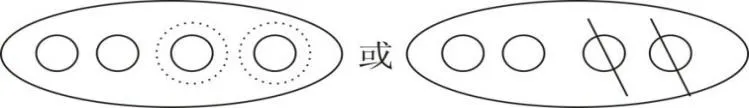

请学生进行摆小棒练习:(1)摆出5 根红色小棒。(2)把从右边数起的第4 根小棒换成黄色。(3)把右边的4根小棒都换成正方体。

通过动手摆的过程,学生容易理解右边4根和右边第4 根的不同之处,右边的第4 根是其中的1根,右边的4 根换成正方体就需要把4 根都换掉。摆的过程比语言的叙述更直观,有助于学生的理解和掌握。

二、运用动手操作帮助学生理解运算的含义

(一)对加法含义的理解

如何建立起学生对加法的理解,教师教学中都是借助于实物来操作的。书中例题是:小丑一只手上有3只气球,另一只手上有1只气球(或理解成红气球有3 只,绿气球有1 只),一共有几只?在读图理解的基础上,用动手操作的方法更有助于学生理解和内化:先摆3个○○○,再摆1个○,,合起来是几个○?(摆的时候重视合在一起的动作和过程,学生容易理解合在一起用加法来运算)

(二)在减法计算中的运用

减法教学时,在情境图中,4个气球飞走了1个,

(三)对综合运算能力的提高

1.运用动手操作理解加、减法综合运算。

算式4+1,先放入4 个圆片,再放入1 个,合起来共有几个。

算式4-2,共有4个圆片,拿走2个,剩下几个。

2.利用动手操作理解求总数;已知总数,求部分数。从而学会根据图多角度来理解题意。

(1)理解求总数。

一边有5 个○,另一边有1 个○,求总数,即5个○和1个○合起来,可以看作5+1或1+5(两堆圆片合起来)。

(2)理解已知总数,求部分数。

A.一共有6 根/,左边有5 根,右边有几根?(从小棒总数中取出5根放左边,看右边有几根)

B.一共有6 根/,右边有1 根,左边有几根?(从小棒总数中取出1根放右边,看左边有几根)

3.利用动手操作,直观、正确地找到另一个加数(或者是部分数)。

学生在解决这类问题时存在几种层次,一种层次的学生根据总数10,求部分数。即总数是10,一部分是3,另一部分是几?从10 个里分出3 个,那么另一部分是7个。另一层次的学生是用数数的方法,即从3 个后面继续摆,边摆边数4 个、5 个……10个,然后数出摆了7个,即3+7=10。还有部分学生是用数的分成形式来摆成3和7,摆7个○,数一数共10个,即10可以分成7和3,那么10-7=3。不管哪一层次的学生,都通过动手操作解决了问题,或是利用动手操作检查解决问题方法的正确性。

三、运用动手操作帮助学生感受数学思想方法

(一)一一对应思想

1.从数数的基础出发,用摆圆圈的方法使一一对应思想得到体现。

2.在比多少的过程中,运用动手操作方法来呈现比较过程,使一一对应更清楚。

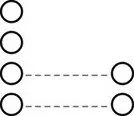

(1)4个○比2个○多几个?

(2)摆一摆,○比□多2,●比□少2。

(二)统计思想方法的初步体现

在探究学生喜欢的小动物的情境图中,用一个圆圈表示一个同学喜欢这种小动物,体现了初步的统计思想。用动手操作表示,与学生的年龄特征及学习能力相吻合,易被一年级学生接受。引导学生从下往上摆,为统计图的从下往上标数量做好基础准备,感受初步的统计思想方法。

(三)发展学生对知识的整理、归纳能力,体现学习规律形成过程

整理和复习本单元知识时,可让学生通过动手操作,对所学知识进行复习,学生在此过程中体会到学习的规律,形成合理的知识结构。

如学习了5以内的加减法后,请学生把学过的加法和减法算式整理一下,学生拿出自己制作的加减法卡片进行整理。通过摆算式卡片的过程,学生将得数相同的摆在同一行或同一列,或将第1个数或第2个数相同的摆在一行或一列,摆的过程就是学生探索规律、发现规律的过程。学生通过动手摆卡片,感受加数(或减数)一个一个增加(或减少),得数也相应地增加(或减少)等变化过程,不但发展了操作能力,而且为将来学习和与差的变化规律打下基础。通过有规律的排列卡片,降低了学生寻找规律的难度,增加了数学的趣味性。

四、通过动手操作帮助学生发展时间及空间观念

1.在学生认识整时、不到几时和几时过一点的时间中,除了认识静止的钟面,我们还需要认识真实的不停运动的钟面,感知指针运动的方向和速度对后续学习十分重要。在教学中,让学生拨一拨真实的钟面,对学习有帮助。通过拨钟面的过程,体会不到几时和几时过一点的相同和不同之处,为后续的半时学习奠定基础。利用自己制作的钟面或学具钟面,学生之间以你拨我说或我拨你说的活动形式,调动学习的积极性和兴趣,发展时间观念。

2.一年级的学生,通过观察图形、操作图形的活动,如摸一摸、滚一滚、搭一搭的动手过程,丰富了对物体的形状和图形的感性认知,体验图形的特征。同时通过搭立体图形“看谁搭得又高又稳”活动,经历过程,产生体验,逐步发展学生的空间观念。

3.在位置的教学中,借助已有的学习用具,认识生活中的上下、左右、前后。我们通过摆一摆的游戏,创设物体相同但位置不同的活动,深化所学的空间知识。如一本书、一个文具盒、一把尺子等,要求学生摆一摆:把书摆在文具盒的下面,尺子摆在文具盒的上面;把尺子摆在文具盒的上面,书摆在文具盒的左边。开展这样的活动,学生在体会到位置的相对性的同时,加深对空间方位的体验,为系统学习数学做准备。

五、运用动手操作帮助学生理解题意,解决生活中的数学问题

(一)理解不包含和包含在实际生活中的运用

1.利用动手操作帮助学生理解“两人之间的人数”(不包含首、尾)。

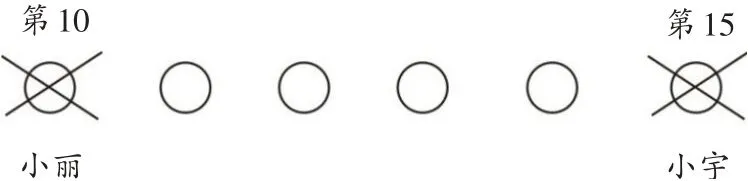

在计算两人之间的人数时,学生往往不能清楚地区分什么情况下首尾被计算在内,什么情况下不需要计数。如:小丽排第10,小宇排第15,小丽和小宇之间有几人?可以引导学生通过数一数的方法,第10后面是第11、12、13、14,他们之间有4人。当学生不能理解第10 和第15 为什么不算在内,做不到数数过程同时计数,可改为动手操作方法,能比较清晰地表示出来(如图所示)。

通过摆一摆、标一标小丽和小宇的位置,学生明白了小丽和小宇之间不包含小丽和小宇。

2.利用动手操作帮助学生理解“今天读了几页书”(包含首、尾)。

如:今天小明阅读课外书从第10 页读到第14页,明天该读第15 页了。小明今天读了几页?在练习过程中,可让学生读一读、说一说今天读几页指的是从第10 页到第14 页,学生在理解文字后试着画图,表示出题意,并动手从第10 页开始往后数,看看到第14 页一共读了几页。理解了今天读几页包括第10页和第14页,共5页。

(二)对列队问题的动手操作

1.动手操作,解决问题。

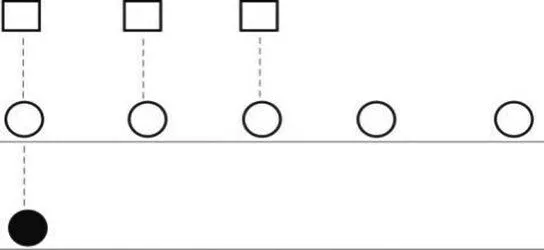

“我”前面有9人,后面有5人,一共有几人?动手画图如下:

学生能正确理解:9+1+5=15(人),其中的“1”就是中间的那个黑圆圈“我”。动手操作有助于学生理解算式中“我”就是“1”的来源。

2.利用动手操作来设计生活中的列队问题,提高思维能力。

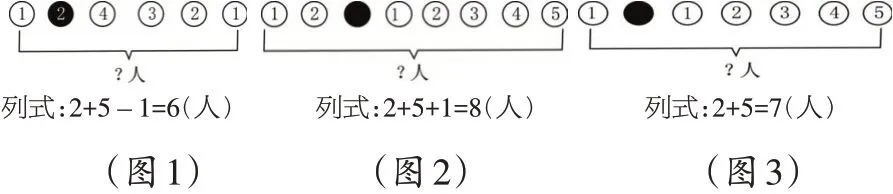

(1)左边起,“我”是第2个,右边起,“我”是第5个,这队共有几人?

(2)“我”左边有2人,右边有5人,这队共有几人?

(3)左边起,“我”是第2 个,“我”右边有5 个,这队共有几人?

引导学生读题,理解了题意后,尝试独立动手画图(“我”用不同的颜色或形状来替代),并进行比较。

(用黑圆圈表示的是“我”的位置)

学生通过摆出的不同结果的比较,知道图1中“我”被数了2次,即重复计数,因此需要在2+5的基础上去掉“我”被多数的1 次。图2 中从左数、从右数“我”都没有被算在内,因此求总人数时要在2+5的基础上加上“我”,即再加“1”。图3 中从左数“我”已被算在内,“我”右边有5人时“我”没有被算进去,刚好“我”被数了1 次。因此不需要再加“1”或减“1”,而摆的过程就是最有力的表达方式。

小学生对语言的理解远不及对动手操作的理解与记忆。如果学生学会了动手摆应用题,那就一定会解应用题。教会学生把题意用动手画图的形式表达出来,促进学生由具体思维向抽象思维发展。