事实陈述、意见表达与我国误导性司法认定标准的构建

2019-05-09程子薇

程子薇

法律应当保护人们赖以做出决策的信息基础不被篡改。为此,不同部门法有着不同的制度设计。在传统私法语境下,它涉及“意思自治”,受到以欺诈[注]作为市场规制法的《消费者权益保护法》同样规定了欺诈制度。但消法中的欺诈在适用过程中已经发生了变化,因此与传统私法中的欺诈已不完全等同。本文所称“欺诈”,是指规定于传统私法(民法通则、合同法)中的欺诈制度。为代表的系列制度的保护;在市场规制法领域中,它被理解为“知情决策”,受到误导性相关制度(主要集中在广告法、反不正当竞争法及消费者权益保护法当中)的保护。由于规范功能上的相近性,传统私法视野下的“欺诈”与市场规制法视野下的“误导”存在千丝万缕的联系。但是相较于始终处于理论和实务镁光灯之下的欺诈[注]刘勇:《缔约过失与欺诈的制度竞合——以欺诈的“故意”要件为中心》,《法学研究》2015年第5期;尚连杰:《缔约过失与欺诈的关系再造——以错误理论的功能接入为辅线》,《法学家》2017年第4期;杨立新:《消费欺诈行为及侵权责任承担》,《清华法学》2016年第4期;马一德:《虚假宣传构成欺诈之认定》,《法律科学》2014年第6期。,误导性认定甚少获得理论的关注[注]孔祥俊:《引人误解的虚假表示研究——兼论〈反不正当竞争法〉有关规定的完善》,《中国法学》1998年第3期;刘蓉:《试论我国〈反不正当竞争法〉对知识产权的保护与完善》,《政治与法律》2006年第6期;程子薇:《广告主民事责任条款适用研究》,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》2018年第6期。,法律实务也多面临困惑。那么,市场规制法中的误导性究竟如何认定?这正是本文所拟解决的问题。

一、我国误导性认定的司法实践考察

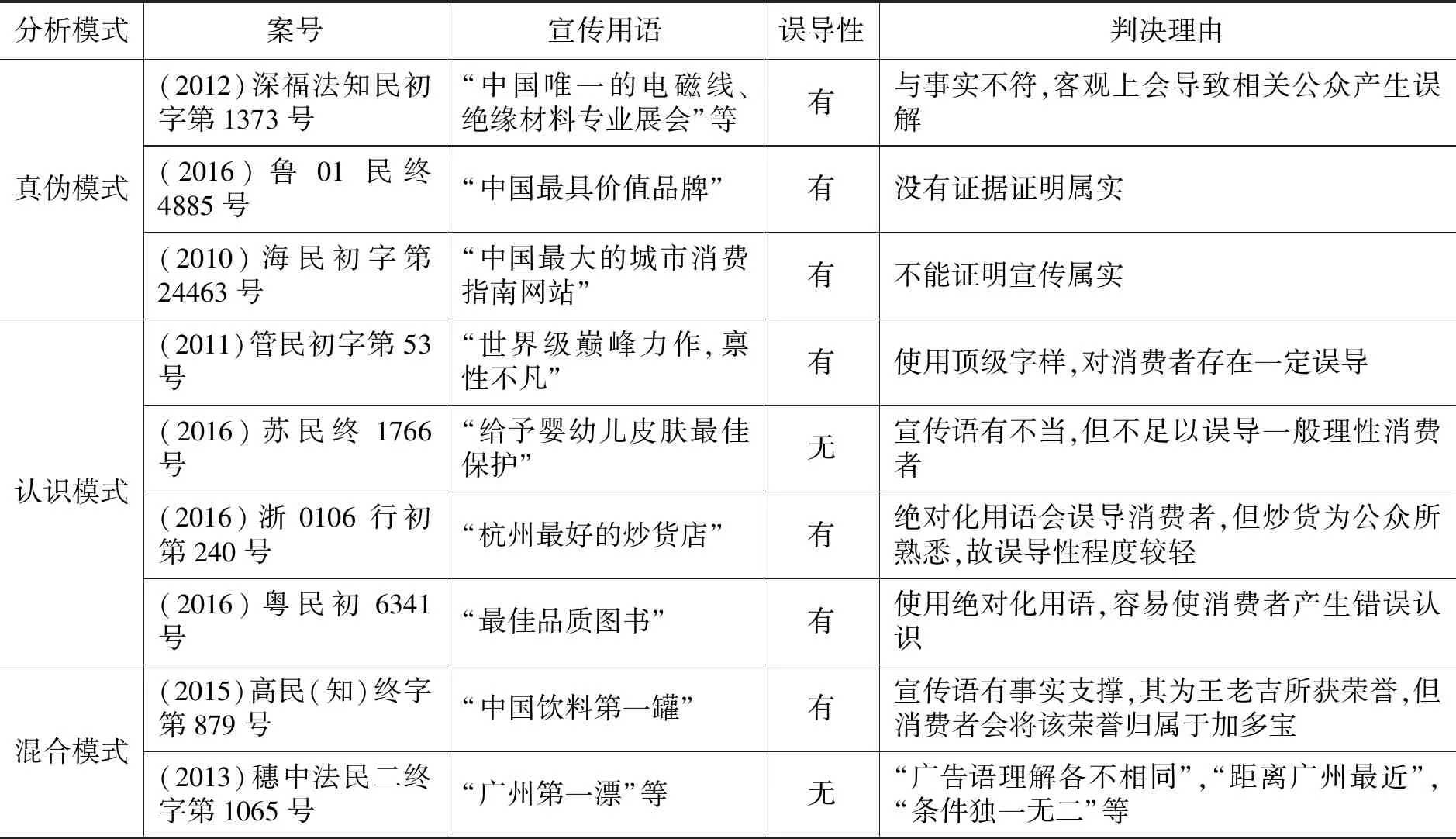

有关误导性认定的案例为数众多,本文提取“绝对化用语商业宣传”作为典型样本,以此管窥问题的症结。笔者对北大法宝、中国裁判文书网中涉绝对化用语的案件进行搜集、整理,得到若干典型案例如下表:

涉及绝对化用语的典型案例

为确定绝对化用语商业宣传是否具有误导性,法院判决出现了三种不同的分析模式:一种为真伪模式,即以商业宣传的客观真实性为依据,真实则不具有误导性,反之具有误导性。例如电子电力行业的展会向来丰富,智展展览公司却称自己举办的是“中国唯一的电磁线、绝缘材料专业展会”显然有违事实,法院据此认定涉争宣传具有误导性[注]深圳市福田区人民法院(2012)深福法知民初字第1373号判决书。。另一种是认识模式,即否认宣传内容真伪与误导性的直接联系,而以消费者是否因该宣传而陷入认识错误作为判断依据。如荣事达夸耀某型号洗衣机是“世界级巅峰力作,禀性不凡”,法院未考察该用语是否符合事实而径行认定其对消费者产生误导[注]河南省郑州市管城回族区人民法院(2011)管民初字第53号判决书。。最后一种是混合模式,即同时考虑宣传内容的真伪与消费者认识,进而做出判断。如加多宝称其凉茶为“中国饮料第一罐”,原因是该凉茶在国内罐装饮料市场中多年销量第一。法院接受这一抗辩,认为宣传内容属实,但又指出,该宣传语使消费者认为获此殊荣者为加多宝凉茶,但蝉联罐装饮料销量榜首的却是王老吉红罐凉茶,因此宣传语具有误导性[注]北京市高级人民法院(2015)高民(知)终字第879号判决书。。

针对同样问题运用不同分析模式,这首先威胁了同案同判的法治基本要求,因此需要获得正当性支撑。其次,真伪模式的运用以商业宣传能够被判断真伪为前提,而绝对化用语恰好常常真伪难辨。大众点评自称“中国最大的城市消费指南网站”[注]北京市海淀区人民法院(2010)海民初字第24463号判决书。,但何谓“最大”并没有统一的标准:既可能指企业注册资本最高,拥有员工数最多,也可能指网站内容覆盖面最广,有效点评数量最多,还可能指网站受关注度最高,用户最多。法院在未确定标准的情形下坚持真伪模式,其合理性存疑。再次,认识模式的运用以能够明确消费者内心所想为前提。而他人主观想法深藏于内心,旁人难以得知,故历来为困扰法学理论及实践的难题。上表中恩贝氏称其婴儿洗浴品“给予婴幼儿皮肤最佳保护”遭到误导性起诉后,法院认为该用语“虽有不妥,但不会误导消费者”[注]泰州市中级人民法院(2016)苏民终第1766号判决书。。既然不妥,为什么不会误导消费者?判决书对此未做论证,受到质疑。最后,即使两种分析模式并存具有实践意义,不同分析模式所分别适用的情形也应当有尽可能清晰且符合逻辑的界定,否则允许法院自由选择,将损害法律的稳定性与可预见性。如王老吉与加多宝纠纷案中,法院为涉争广告语是否具有误导性展开了篇幅可观的论证。论证涉及“中国饮料第一罐”的真实性与该荣誉的归属两个要素,并为此分别运用了真伪模式和认识模式。但是,为何要进行分析模式的交替与切换?判决书未做说明。

绝对化用语常真伪难辨,不少法院却坚持真伪模式的分析进路,表现了误导性认定对客观真伪的依赖。部分判决转向认识模式,表现了法院另行构建分析模式的切实需求,但对消费者认识的确定过程不加论证,意味着认识模式的制度化欠缺。解决问题当以明确该问题产生的根源为前提。那么,司法裁判中究竟为什么会出现分析模式的种种分歧?这需要首先从不同分析模式的理论背景谈起。

二、误导性认定分歧的理论解读

(一)真伪模式的理论解读

“真伪模式”将“真”“伪”与误导性有无对应,意味着有效判断误导性以所涉及商业宣传能够进行真伪界定为前提。这实际上限制了误导性制度的规范范围,即只有当商业宣传内容为“事实陈述”(事实型宣传)[注]“事实陈述”是指可以被事后验证真伪的信息。需要强调的是,这里的“事实陈述”并不意味着一定陈述者说了真话,能够被证伪的假话同样属于“事实陈述”。vgl. Ohly/Sosnitza, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 7 Aufl, 2016, §5 Rn 84.时,误导性制度才能够发挥规范作用,而若商业宣传为“意见表达”(意见型宣传)[注]“意见表达”在客观上无法进行真伪判断,而毋宁只是“是否是令人信服的”。“事实陈述”与“意见表达”的区分在公法、私法以及经济法领域皆有着广泛的运用。vgl. Ohly/Sosnitza, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 7 Aufl, 2016, Einf D Rn 9, §5 Rn 87.,则原则上不受误导性规制。这一限制透露着传统私法的色彩——传统私法对意思自治的保护以所涉及信息能够“事后验证真伪”为前提[注]vgl.Münchener Kommentar zum BGB, Band 1, Aufl.7, §123 Rn 28.。该限制并非随意为之,而是与传统私法的基本构造密切相关。

私法是构造市民社会的基石,这意味着私法必须对形形色色、方方面面的民事关系进行调整。私法被期待能够保护个人对绝对自由的追求,这造就了私法对确定性的偏爱,并由此排斥个案判断[注]维尔纳·弗卢梅:《法律行为论》,迟颖译,北京:法律出版社,2013年,第514页。。为了既完成复杂的调整任务,又实现对确定性的追求,私法一方面发展出了精致细腻的制度体系,一方面又不得不极力简化其复杂的调整对象[注]休·柯林斯:《规制合同》,郭小莉译,北京:中国人民大学出版社,2014年,第43页。。欺诈制度认为只有当商业宣传不真实时,消费者的意思自治才真正受到了威胁,但这只是一个简化判断的结果,并不符合实际情况——人们的认识活动必然受情境因素的影响。然而探求具体情境对公众认知的影响对于私法而言过于复杂和缺乏稳定性,而将这些因个案而变化,依赖于法官个人判断的因素排除出考量范围,则是简化判断程序,维护制度可预见性最为便捷的途径。

欺诈制度在传统私法中的边缘性地位,是其仅规制事实型宣传的另一因素。一方面,欺诈行为通过向消费者传递某种信息,使得后者期待通过购买产品或接受服务能够获得事实上无法获得的利益,而消费者这一终将落空的期待,被传统私法描述为“动机错误”。然而动机错误在传统私法中可谓“备受歧视”[注]原因是具有动机错误的表意人进行意思表示时并未受到强制,因此应当自行承担设想错误的风险。参见维尔纳·弗卢梅:《法律行为论》,第524页。。另一方面,借助欺诈制度,消费者有机会从已经缔结的合同中脱身。该制度设计虽然源于保护意思自治,但往往是由结果的不公平所推动——正是消费者签订了不公平的合同才想要通过欺诈制度予以撤销。然而由于传统私法通常并不关注法律实施所带来的社会效果,且法律基于公平而对弱势一方发起的救济常被认为难得偿所愿,因此传统私法对结果公平的考量极其有限[注]休·柯林斯:《规制合同》,第282、283页。。动机错误被边缘化意味着私法仅对其做有限的矫正,这在具体制度构造上有鲜明的体现——欺诈制度的构成要件极为严格。其中,要求欺诈所包含的内容必须能够被“事后验证真伪”即为例证。

(二)认识模式的理论解读

认识模式否认了商业宣传的真伪与误导性之间的直接对应关系,更加关心消费者是否确实产生错误认识这一实质问题。这既是因为真伪模式规制商业行为愈发捉襟见肘,也与消费者知情决策之于市场规制法的核心意义密切相关。

消费社会中商业宣传的发展呈现出模糊真伪的趋势,广告语词倾向于不提供解释与意义[注]让·鲍德里亚:《消费社会》,刘成富、全志钢译,南京:南京大学出版社,2014年,第120页。。用博尔斯坦的话来说,“广告艺术主要在于创造非真非伪的劝导性陈述”[注]转引自让·鲍德里亚:《消费社会》,第119页。,用法律的语言表述则是:意见型宣传成为趋势。同时,技术的革新为营销大师们模糊真伪增添了可能。在电子媒介诞生之前,商业宣传主要依靠印刷媒介。而印刷媒介传递信息倚赖于文字和图片。尽管文字与图片已经能够创造出可观的表达空间,但既要规避真伪的判断又要有效地劝诱消费者需要高超的艺术表达能力。与电子媒介伴随而来的镜头语言使得既完成劝诱又能够精心抹去关于真伪的证据变得容易。

面对日益成为主流的意见型宣传,传统私法囿于自身基础性的法律地位,庞大、复杂的制度结构或许既不必、也难以做出积极回应。但保护消费者做出决策的信息基础却是市场规制法的价值取向与核心任务。然而我国市场规制法领域的误导性研究却十分薄弱,有限研究集中于对反不正当竞争法(1993年制定)第9条所规定的“引人误解的虚假宣传”的解释之上,并在解释论层面形成以真伪模式为基础、以认识模式为辅助的分析框架[注]孔祥俊:《引人误解的虚假表示研究——兼论〈反不正当竞争法〉有关规定的完善》,《中国法学》1998年第3期;刘蓉:《试论我国〈反不正当竞争法〉对知识产权的保护与完善》,《政治与法律》2006年第6期。。即首先对商业宣传的内容进行客观上非真即伪的判断,当宣传被判断为真实时,原则上认为其不具有误导性,但若这一判断结果显著违背常识,则可以“使消费者陷入认识错误”为由,例外地认为具有误导性;宣传被认为虚假时则相反。但此分析框架仍无法有效应对意见型宣传,原因在于“意见表达”无所谓真伪,而学界并没有提出协调“真伪”与“无法判断真伪”之间矛盾的理论或方法。于是,两者间的紧张关系只能够依靠“不把真伪判断当真”的方法予以缓解。而这反映在实践中,则表现为对意见型宣传的真伪处理毫无章法,进而引发误导性认定混乱。绝对化用语商业宣传的误导性认定司法实践即为例证。另外,既有分析框架虽然关注消费者对商业宣传内容的理解,但这种关注是后置于真伪判断的。

综上,真伪模式以传统私法理论为内核,用更易被外部观察到的指征作为误导性判断标准。当商业宣传为事实陈述时,真伪模式简单便捷,能够为经营者提供稳定的预期。然而现代营销手段使得意见型宣传渐成主流。误导性认定的理论及实践尝试通过确定消费者认识来判断误导性有无,但均未能完成具体的制度构造。

三、德国反不正当竞争法中的误导性分析模式

(一)真伪模式向认识模式的变迁

由于脱胎于侵权法中的故意背俗条款,德国反不正当竞争法诞生时被认为是侵权法的特别法,而反不正当竞争法中的误导性制度也表现出鲜明的传统私法的风格。1896年德国第一部反不正当竞争法第1条(当时公认的误导性条款)的措辞体现了这一点。该条款以“不真实的宣传”而非“误导性”进行立法表述[注]vgl. Ohly/Sosnitza, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 7 Aufl, 2016, §5 Rn 2.。1909年该法修订后,由第3条规制误导性,第1条被作为兜底性的一般条款。“不真实的宣传”这一立法表述在第3条中得以延续。然而随后,学界及实务界却共同推动了误导性认定模式的变迁。德国法院一方面不断突破着误导性规制条款中“不真实宣传”所暗含的真伪要求,并逐渐转为以公众认知作为判断误导是否成立的核心要件[注]vgl. BGH GRUR 1960, 563, 565; BT-Drucks. V/4035, abgedruckt in GRUR, 1969, 338; WRP 1993, 233; Baumbach, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauten Wettbewerbsrecht, 1929, Kap XII 13C.;另一方面,许多虽然并不符合内容虚假的要求,却可能误导公众的商业行为被第1条兜底条款规制,从而扩张了误导性制度的实际调整范围[注]vgl. GRUR 1968, 514.。1969年德国反不正当竞争法再次修订,误导性条款的立法表述从“不真实的宣传”改为“误导性”,而立法者、学界及实务界的主流声音皆表示,这一更改不会影响实践,因为对误导性的判定不再拘泥于内容真伪已得到认可[注]vgl. BT-Drucks. V/4035, abgedruckt in GRUR, 1969, 338; BGH GRUR 1970, 468; GRUR 1968, 511.。德国反不正当竞争法保护消费者知情决策这一分析模式的变化,即是真伪模式向认识模式的变迁。

在认识模式下,消费者形象对于误导性认定至关重要。在20世纪90年代以前,德国反不正当竞争法倾向于保护“愚蠢的”消费者,这使得法官必须立足于极少数群体,努力探究“愚蠢的”消费者对某商业行为的理解[注]vgl. Emmerich, in Festschrift für Gernhuber,1993, S. 857; WRP 1993, 39, 44.。由于通常情况下法官的认知水平与“愚人”消费者相去甚远,因此个案中,法官不得不依赖于调查问卷对消费者认知进行判断,从而导致误导性认定成本高昂[注]vgl. Götting, Wettbewerbsrecht, 2005, S.150.。20世纪末期,欧洲经济一体化迅速发展,规制不正当竞争行为的标准急需统一。德国最高法院做出系列标志性判决,接受欧盟多数国家所秉持的“一般理性消费者”标准。由于法官与一般消费者形象在多数情形下的重合,因此法官可以不依赖于民意调查,而依据自身的认识、知识及经验来确定消费者认知,从而极大地降低了司法裁判的成本,认识模式因此获得了巨大的发展空间。

(二)认识模式下的信息分类

从外观上来看,德国反不正当竞争法中的误导性制度同样构造于“事实陈述”与“意见表达”的区分之上,误导性判断只涉及“事实陈述”部分。这意味着德国反不正当竞争法中的误导性制度所处理的信息同样需要进行真伪判断。但是,此处的“事实陈述”与欺诈制度所要求的“可以被事后验证真伪”有着显著的区别——欺诈制度中的“事实陈述”以商业宣传本身为评判对象,而反不正当竞争法中的“事实陈述”则以商业宣传所引起的消费者期待为评判对象[注]vgl. BGH GRUR 1963, 482, 483.。若作为“意见表达”的商业宣传可能使消费者产生某种具体期待,则被认为含有“事实内核”。该“事实内核”具有误导性判断上的意义[注]vgl. BGH GRUR 1963, 482, 483.。

于是,反不正当竞争法中“事实陈述”的范围扩张了。那么,究竟是否能够从消费者期待中提取出事实内核呢?德国法院已积累了一些相对稳定的规则:第一,由于经营者身份是影响消费者期待的重要因素,因此内容相同的商业宣传可能因为经营者身份的不同而分别被认定为“事实陈述”或“意见表达”[注]例如小商贩的夸夸其谈通常不被认为误导,而具有较高市场地位的经营者做出的相似表述则可能受到误导性条款规制。vgl. BGH LMRR 2001, 1.。第二,市场行为习惯应当被纳入考量范围中。德国老牌啤酒公司König-Pilsner广告称其啤酒为“最私家的酿造”而遭到竞争对手起诉。在这一纠纷中,联邦最高院固然考虑了公众对啤酒偏好的不同,但“啤酒宣传市场充斥着为数众多的绝对化用语广告使得类似的宣传从一开始就只具有相对意义”,却是法院论证涉争广告语并不具有误导性的重要依据[注]vgl. GRUR 1983, 135.。第三,商业宣传的指向对是否具有“事实内核”的判断影响显著。通常情况下,商业宣传涉及健康、安全等易于受到消费者关注的要素时,法院倾向于将宣传认定为“事实陈述”或具有“事实内核”[注]vgl. BGH LMRR 2001, 1.。另外,若商业宣传涉及品质[注]所谓品质是指根据交易习惯,一切对于产品或服务的价值评估具有意义的要素,常见有自然属性、产品质量、是否为真货、纯度、新旧、新鲜程度、年龄、效果(医疗产品)等。vgl. Ohly/Sosnitza, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Aufl.7,§5 Rn 247.,则无论经营者商业地位如何,经营规模大小,皆认为其在传递严肃的信息,因此必须充分考虑案件事实,评价其是否可能造成误导[注]vgl. BGH GRUR 1940, 379.。

(三)认识模式下的真实性判断

确定消费者期待至少具有可提取的“事实内核”之后,还需要确定该“事实”的真实性,只有与真实状况不符的“事实”才能够被认为具有误导性。当从消费者期待中提取出了具有竞争性的不同事实内核时[注]若可能的消费者期待过多,则通常认为没有明确的消费者期待,因此不具有可提取的事实内核。但是个别情况下会出现能够从消费者期待中提取两种甚至三种不同的事实内核,每一种事实内核均有比例相当的消费者支持,这时称为出现具有“竞争性的”不同事实内核。,真实性判断面临困难。

在具有标志性意义的美国电信公司与德意志电信纠纷案中,被告德意志电信以系列广告自称“欧洲最大的在线服务公司”[注]涉争议系列广告语分别是:a)xx是欧洲最大的在线服务公司;b)xx是欧洲最大的在线服务公司拥有超过xx的顾客;c)拥有超过xx顾客的xx是欧洲最大的在线服务公司。vgl. GRUR 2004, 786.。德意志电信能够证明其在欧洲拥有数量最多的客户。但是联邦最高法院拒绝将消费者期待确定为“在欧洲拥有最多的顾客”,而是结合网络服务公司的特性分析后认为,“德意志电信拥有欧洲最强的合同履行能力”是否符合实际情况才是关键。但是联邦最高法院却并未就此认定该系列的所有广告语均具有误导性,而是指出:“拥有最多的顾客”在被告所提供的调查报告中排在第三位,这表明“最大的在线服务公司”意味着“拥有最多的顾客”并非完全出乎消费者意料。因此,当宣传语强调“拥有最多的顾客”是其自称“最大的在线服务公司”的理由时,可以认为该宣传语因符合真实状况而不具有误导性。以此为标准,联邦最高法院径行认定未加任何说明即声称“欧洲最大的在线服务公司”的涉争议宣传语因为不符合真实情况而具有误导性,而对同时包含“拥有顾客数目”和“欧洲最大的在线服务公司”双要素的广告语则进行了区别对待:对“拥有顾客数目”进行强调的广告语被认为不具有误导性,而未进行强调的,则遭到禁止[注]根据德语语言习惯,通常将一句话中需要强调的部分置于句首。因此,法院判决宣传语“xx是欧洲最大的在线服务公司拥有超过xx的顾客”因为没有强调顾客数量而具有误导性。相对应的,宣传语“拥有超过xx顾客的xx是欧洲最大的在线服务公司”则因为强调了顾客数量而不具有误导性。vgl. GRUR 2004, 788,789.。

(四)德国经验的总结与反思

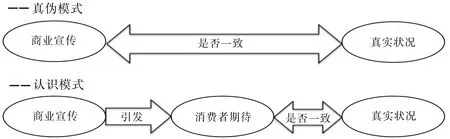

可以看到,相比真伪模式,认识模式更为复杂。虽然两种模式下误导性认定都以“真实状况是否与……一致”为最终标准,但是真伪模式是以商业宣传的内容作为比较的基础,而认识模式则以“消费者期待”为基础。详细见图1:

图1 真伪模式与认知模式比较

由于认识模式将意见型宣传也纳入规制范围,使它所处理信息的客观性程度下降,因此导致误导性认定的环节增多,所需要考量的要素大为增加。可以看到,新引入的“消费者期待”成为误导性认定的关键环节。同传统上由制定法保护意思自治不同,由于确定“消费者期待”不可避免地附着浓厚的法官价值判断,认定误导性的主要职责事实上转由法院承担。

由此带来的好处显而易见:基于个案判断的误导性认定成为可能,更多的情境因素能够被纳入考量范围,这使得法律所考虑的情形更贴近消费者做出决策的真实状态,从而有利于消费者保护。但是个案裁量却也可能降低法律适用的稳定性与可预见性。那么,误导性认定是如何在法律的稳定与发展间保持平衡呢?这首先与德国高质量的法学教育、严格的国家考试确保了法官的法学素养密切相关,同时也要归功于德国最高法院对统一裁判文书所做出的贡献。虽然德国并没有强制法官必须受到上级法院做出的判决的约束,但现实中上级法院,特别是联邦最高法院做出的判决深受下级法院尊重,法院公开背离这一“不成文”规则的举动并不常见[注]茨威格特、克茨:《比较法总论》,潘汉典、米健等译,北京:中国法制出版社,2017年,第470页。。德国联邦最高法院就误导性认定做出过数量可观、论证翔实的判决,这些判决在下级法院审理的类似案件中被反复引用,为经营者预测自己行为的法律后果提供了标准。

四、误导性标准的本土构建

(一)本土要素的考量

相比德国,我国误导性认定处于起步阶段,没有百年司法经验可以依赖,学界的关注亦有限。更重要的是,我国市场的发展状况也与德国差异显著。可能与德国反不正当竞争法早期严厉禁止不真实的商业宣传有关,德国经营者多通过“意见型宣传”争取交易机会,“指鹿为马”式的虚假陈述极为少见。这使得德国模式下不再就商业宣传的内容来区分“事实”与“意见”是合理的——既然虚假的“事实型宣传”寥寥无几,那么区分也没有太大的意义。

我国则不同,虽然意见型宣传声势渐隆,但显著虚假的“事实型宣传”依然随处可见。我国幅员辽阔,发展极不均衡,不同群体的认知能力和信息能力差异巨大,明显虚假的宣传总能使部分消费者产生错误认识,且有的商业宣传正是以这些“轻信”的消费者为目标受众。因此,运用认识模式分析“事实型宣传”对于案件处理结果的合理性增进非常有限,却会迫使法官进行许多基于个案的复杂判断,大幅增加法官的负担。再者,比起德国相对成熟稳定的“静态市场”,我国市场处于高速发展的“动态”变化中——不断有新的市场被开辟,有新的经营者进入市场,市场中的既有经营者亦不断被淘汰。消费升级是近年来的大事件,这意味着我国消费者普遍面临着新的市场与新的选择,而关于这些“新事物”,消费者经验不足。因此,如果说经营者与消费者之间的重复博弈削弱了德国市场中经营者与消费者之间的信息不对称,那么动态变化的中国市场则使得经营者拥有大量一次博弈的机会,这更刺激了短视与投机行为,导致更多消费者因明显虚假的宣传而陷入认识错误。在此背景下,相对严厉的误导性规制具有正当性。因此,本土化的误导性分析框架既应当借鉴德国经验,也应当保留“形式化”的真伪模式,从而为误导性认定增添稳定性与可预见性。

(二)误导性分析框架的形成

我国市场规制法中的误导性判断应当兼顾运用“真伪模式”与“认识模式”。质言之,用“真伪模式”对“事实型宣传”进行误导性认定,而针对“意见型宣传”则运用“认识模式”。其中,真伪模式可以充分考虑既有理论研究成果以避免极端情况下的谬误,而认识模式则可引入德国经验以推进其制度化发展。具体见下图:

图2 误导性分析框架

第一,根据商业宣传的内容区别事实与意见,若为事实型宣传,则法院可以径行适用真伪模式。需要注意的是,由于“事实”与“意见”的边界具有流动性,为了防止法院为避免复杂论证而“向真伪模式逃逸”,实践中对“事实型宣传”的认定应当从严把控。被归入“事实型宣传”后,比对真实情况与宣传的内容,若两者一致则通常情况下认为不具有误导性,反之则具有误导性。极端情况下的例外是存在的,例如西安摊贩以“秦始皇兵马俑”的招牌出售复制品,但这并非意在误导他人——绝大多数游客应当明白自己用数十元购买的不可能是价值连城的真品,但裁判中仍然需要对例外情况严格控制,以防止减轻法院裁判负担、提高裁判效率的目标落空。

第二,确定消费者期待。若商业宣传内容无法被证伪,则归入“意见型宣传”。这时误导性判断转换至消费者视角,考虑消费者基于该商业宣传所产生的期待。这里的“消费者期待”并非个体消费者认知状况,而是由法官依据自身的认识与经验径行做出判断。当然,消费者保护的整体视角,并不意味着对所有宣传的分析都须以全部消费者的平均认知作为度量衡,不同宣传受众群体的差异必须受到关注。例如药物广告面向疾病缠身的公众,正在承受痛苦者的认知能力与健康人迥然不同,法官必须考虑这一差异,并将其反映在自己所构造的一般理性消费者身上。通常情况下调查问卷并非必需,但是能够作为证据使用。

第三,尝试从消费者期待中提取事实内核。明确消费者期待之后,需要考察该期待是否能够被提取出可证伪的要素,即是否具有“事实内核”。然而是否能够提取出事实内核是包含着法官价值判断的选择。前文已述及德国法院及学界共同构筑的裁判规则,这些裁判规则对于解决本土问题同样具有指导意义:

(1)经营者的知名度及经济地位越高,越倾向于认为其商业宣传具有事实内核。王婆自夸不必当真,但大众点评网自称“国内最大的城市消费指南网站”[注]参见北京市海淀区人民法院(2010)海民初字第24464号判决书。便必须接受严格的误导性审查。消费者会如何期待“最大、最全的网上消费指南”呢?大众点评网是独立第三方点评网站,提供了消费者分享消费经验的平台。这一点在消费者眼中与“网上消费指南”相吻合。因此消费者期待的“最大”“最全”的点评类网站也应当是“大众点评网所收录的有效点评数量最多,覆盖面最广,受到关注度最高”。诉讼中大众点评网举证获得的奖项、融资以及所开展的业务合作以证明“最大、最全”偏离方向。至于被告爱帮聚信以“图吧网”“地图网”能够就个别关键词提供比大众点评网更多的搜索结果来否认后者的抗辩并不能成立:“图吧网”和“地图网”是电子地图服务提供商,在普通消费者眼中与第三方点评网站在功能上不具可比性。尽管或许在经营者看来,拥有电子地图资源后,向第三方点评功能拓展没有实质性门槛,但误导性判断以消费者认识为标准。

(2)当商业行为指向产品或服务的关键属性,或涉及消费者重大权益时,通常认为具有事实内核。恩贝氏“给予婴幼儿最佳保护”广告语看似应当属于“意见型宣传”,但恩贝氏为知名洗浴品牌,且宣传语涉及婴幼儿健康安全,易于引起家长关注,因此应当持严格标准,不能径行认定其为泛泛夸张。婴幼儿洗浴产品质量优劣的关键在于安全、无刺激,作为消费者的家长基于此宣传语期待涉争洗浴产品的配方相比同类产品更加天然、温和是为情理之中。

(3)商业宣传被不同解读的可能性越大,消费者越容易了解这种可能性,被认为具有事实内核的可能性越小。荣事达公司宣传其洗衣机为“世界级巅峰力作,禀性不凡”遭到起诉[注]参见河南省郑州市管城回族区人民法院(2011)管民初字第53号判决书。。然而不同消费者对洗衣机的要求并不相同,有的要求造型美观,工业质感优异;有的要求节电环保、声噪控制好;有的要求功能多样,满足多种需求,等等。普通消费者在不同的时段可能有不同的需求,对这些需求差异也完全应当了解,因此难谓该宣传能够引起可判断真伪的具体期待。

(4)尊重市场习惯。当一种商业宣传在行业内具有普遍性时,则通常情况下认为消费者已经习惯了此种宣传方法,并对此具有免疫力。但需要注意的是,对市场习惯的尊重需要充分考虑不同市场间的差异。比如炒货的价值主要在于口感,而口感属于经验品,通过食用即可得知。再加上多数炒货属于低价重复购买产品,因此炒货关于口感的信息不对称能够很快得到克服,这时法律并没有必要去追究市场中的绝对化表达。然而当市场情况变化较大,且商业宣传指向的属性无法通过较为简单的方式得到验证时,则法律不能够因为市场中已经存在大量的类似宣传而放任。

第四,认识模式下,“真实性”判断需要考虑真实状况与所提取出的“事实内核”之间的“重合度”。德国法上的经验是,若商业宣传所指涉的内容可精确度量,则其产品或服务需要确实达到该宣传所承诺的水平[注]vgl. BGH GRUR-RS 2012, 13391.。若指涉内容无法精确度量,优于平均水平即可。若商业宣传使用了绝对化用语,则真实性要求的满足还需要再增添一个附加条件,即行业内没有具有明显优势的其他产品[注]若行业内存在其它经营者就商业宣传所描述的属性具有显著的优势,则涉争产品或服务的该属性仅仅优于行业平均水平不能作为使用绝对化宣传语的正当理由。vgl. Ohly/Sosnitza, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 7 Aufl, 2016, §5 Rn 651.。如此一来,前文所讨论“给予婴儿皮肤最佳保护”这一宣传语的误导性判断则取决于“是否存在对婴儿肌肤刺激程度显著轻微的洗浴产品”。由于洗浴品的刺激性主要取决于其所使用的表面活性剂,一般认为以氨基酸作为主要表面活性剂的产品最为温和。然而涉争洗浴品的配方显示,恩贝氏使用的主要表面活性剂并非氨基酸,此时应当认为涉争宣传语具有误导性。

最后需要指出的是,相比真伪模式,认识模式赋予法官更多的自由裁量权。由于认识模式高度依赖于论证,因此认识模式对法官说理能力提出了较高的要求。上述分析框架虽然可以在一定程度上为法官裁判提供指引,但由于价值判断环节的嵌入,其无法承诺“唯一正确”的裁判结果。因此该分析框架如何在实践中落地,还需要获得相关制度的支持:首先应当充分重视案例指导制度。选取论证清晰、说理透彻的误导性认定判决书为指导性案例,既能够为下级法院说理论证提供参照,也能够规范法官自由裁量权,统一全国范围内类似案件的司法尺度。在运用认识模式判断误导性的案件得到一定积累之后,可尝试从中提炼抽象规则并形成司法解释,以进一步指导法院裁判。待司法解释适用趋于成熟后,可考虑于反不正当竞争法再次修订时将具体行为规则写入法律文本,形成类似于德国反不正当竞争法中的“黑名单条款”,以强化规则的约束力。如此,通过促进案例与抽象规则之间的动态对话,推动法律制度的稳步革新,这不仅是因应社会变革的必要举措,也应当成为实现规制现代化的路径选择。