外源硒与不同物料配施对水稻硒素营养及硒利用率的影响①

2019-05-09黄太庆江泽普梁潘霞

黄太庆,江泽普,廖 青,邢 颖,梁潘霞

外源硒与不同物料配施对水稻硒素营养及硒利用率的影响①

黄太庆,江泽普,廖 青,邢 颖,梁潘霞

(广西农业科学院农业资源与环境研究所,南宁 530007)

施用外源硒是提高水稻硒含量的重要方法之一。通过盆栽试验,设置常规化肥(F)、化肥+有机肥(FO)和化肥+生物质炭(FC)3种肥料管理模式,0(Se0)、0.2(Se1)、0.4(Se2)和0.6 mg/kg(Se3)4个硒(Ⅳ)添加水平,研究在不同物料施用条件下,土施亚硒酸钠对水稻生长及硒吸收、转移和累积的影响。结果表明:施用适量外源硒对水稻产量及生物量影响不显著,但显著提高水稻各部位硒的含量,并促进硒向籽粒转移。施用有机肥和生物质炭降低了水稻根系对硒的吸收系数(RAI)。施用有机肥不利于硒由稻秆向糙米和精米中转移,但适当的外源硒与生物质炭配施有利于提高硒由稻秆向糙米和精米转移系数。总之,有机肥与生物质炭的施用不能有效地提高水稻地上部,特别是籽粒的硒含量,但因施用有机肥能显著提高作物产量,从而增加水稻硒的总累积量,而生物质炭的添加则不能。水稻对外源硒的吸收利用率不超过5%。

亚硒酸钠;转移系数;水稻;硒累积;硒肥利用率

硒是人和动物体必需的微量营养元素。它通过硒蛋白参与人体代谢过程,是人体氧自由基清除酶——谷胱甘肽过氧化物酶活性位点必要组成成分,具有清除过氧化物、防止细胞损伤、延缓细胞衰老等作用[1]。研究认为我国75% 的土类属于低硒土类区[2],在低硒土壤上生产出的农产品硒含量往往不高,此外,还有研究认为土壤硒水平低下或者其有效性低均可导致植物硒含量偏低[3],因此,在很多硒含量较高的土壤上生产出的农产品硒含量也较低[4]。土壤有机质[5]、土壤黏粒含量[6]、铁铝氧化物[7-8]及pH[9]等因素均对土壤中硒的有效性产生影响。不同的物料投入对土壤有效硒有较大影响,在强酸性高硒茶园土壤上,施用土壤改良剂(秸秆炭、生石灰粉和钙镁磷肥等)和生物有机肥均能不同程度地提高强酸性高硒茶园土壤中硒的有效性[10-11],施用硫肥,能降低油菜对外源硒的吸收利用[12]。不同的富硒有机肥对作物硒素营养的影响也不同,添加富硒奶牛粪处理的玉米对硒的吸收富集效果优于添加富硒水稻秸秆生物质炭的处理,且植株根部吸收硒后更易于转运到地上部,硒在玉米体内的迁移率高[13]。通过施用含硒肥料等外源硒调控措施,能有效提高作物中硒含量[14-15]。外源硒主要有硒酸盐、亚硒酸盐、硒矿粉以及硒含量高的有机物料,其施入土壤后,有效性同样受到土壤理化性质的影响。外源硒与不同物料配施后的有效性、对植物硒素营养及其对作物生长的影响等方面少见报道。本研究以不同物料与外源硒配施为切入点,探讨不同外源硒施用方法对水稻硒素营养及外源硒的利用率状况的影响,为富硒水稻生产及稻田合理利用外源硒提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地点和供试材料

试验于2015年4—7月在广西农业科学院科研核心试验区的大棚内进行,盆栽土壤采自广西农业科学院试验农场水稻田,土壤基本理化性质为:有机质28.4 g/kg,全氮1.9 g/kg,全磷0.9 g/kg,全钾13.0 g/kg,速效氮97 mg/kg,有效磷44 mg/kg,速效钾152 mg/kg,pH 6.02,全硒0.40 mg/kg。试验用的有机肥和生物质炭的基本理化性质为,有机肥:有机质450 g/kg,全氮35 g/kg,全磷10 g/kg,全钾13 g/kg,pH 5.8;生物质炭:有机碳 532 g/kg,全氮13 g/kg,全磷9 g/kg,全钾16 g/kg,pH 9.3。盆栽种植常规优质籼稻品种:柳沙油占202。

1.2 试验设计

试验将进行二因素试验设计,即投入物料因素和外源硒因素。设置常规化肥(F)、化肥+有机肥(FO)和化肥+生物质炭(FC)3种肥料管理模式,0(Se0)、0.2(Se1)、0.4(Se2)和0.6 mg/kg(Se3) 4个硒添加水平,共12个处理(表1)。试验将通过盆栽试验完成,每个处理4个重复。

表1 盆栽试验各处理物料投入方式及外源硒用量

先将采集的土壤晾干、粉碎、过2 mm筛;后装入直径为30 cm、高为22 cm的盆中,装土量为8 kg/盆。水稻移栽前,使每盆保持水层1 ~ 2 cm,将土壤浸泡10 d以上,后将亚硒酸钠溶解,按试验方案添加到土壤中;加入基肥,搅拌均匀;沉淀半天后,移栽水稻,秧苗秧龄为20 d,每盆种植两穴,每穴两苗。添加的外源硒为亚硒酸钠(Na2SeO3)(由西亚试剂公司生产,分析纯98%,硒含量≥44.7%)。所有需使用化肥处理的盆栽,化肥用量为:基肥为复合肥(15- 15-15) 0.25 g/kg土;移栽后10 d第一次追肥,尿素0.09 g/kg土;孕穗期进行第二次追肥,尿素0.04 g/kg土,氯化钾0.06 g/kg土。根据常规稻田施肥水平,所有需要使用有机肥处理的盆栽,有机肥用量为1.25 g/kg土,且全部作为基肥施用,有机肥的总养分含量≥5.0%。参考前人研究结果[16-17],所有需要添加生物质炭的处理按土壤的2% 添加,每盆用量为20 g/kg土,且全部作为基肥施用。除了在水稻分蘖够苗后进行晒田7 ~ 10 d,控制无效分蘖外,其余时间保持水层3 ~ 4 cm。

1.3 样品采集与分析

1.3.1 样品采集与制备 土壤样品:在水稻成熟后,采集盆栽土壤200 g左右,风干,过2 mm筛,测定pH(水土比为2.5:1)。稻谷样品:水稻成熟后,剪下每个有效穗,并进行脱粒,用水选法分离实粒和空瘪粒,晒干后分别称重。利用砻谷机将全部稻谷脱去颖壳,得到糙米;再称取20 g糙米,用精米机打成精米;将空瘪粒与谷壳混匀,视为稻谷颖壳。糙米、精米和谷壳分别称重后用粉碎机粉碎,制备得糙米、精米和谷壳样品,待测。稻秆样品:由两部分组成,即地上部的稻秆和脱粒后的穗枝,烘干后称重,粉碎制备得样品,待测。根样品:水稻收获后,待盆栽土风干后粉碎土壤,筛选出全部根系,用自来水冲洗附着的土壤,后用去离子水冲洗一遍,烘干后称重,粉碎制备得样品,待测。

1.3.2 全硒含量的测定 称取植物样品0.300 0 g至微波消解管中,加入8 ml浓硝酸,在120 ℃电炉下预消解30 min,转移到微波消解炉中,消解条件为:10 min功率加到800 W,在800 W保持5 min;再需10 min将功率提高至1 400 W,保持20 min;后冷却至60 ℃,取出样品。从微波消解炉中取出的样品还需在120 ℃的电炉上赶酸至液体体积剩下2 ml,加入5 ml 1:1盐酸溶液,再消煮15 min。之后把消煮液转移至50 ml容量瓶中,用水定容。摇匀后用原子荧光光度计(吉天 AFS-8330)测定全硒含量。

1.4 数据统计分析

硒的转移系数[18-19]:硒从土壤转移到根系的过程用根系吸收系数(RAI)表示,是根系硒含量与土壤硒含量的比值,即RAIrootsoil;硒从根系到水稻稻秆的过程用初级转移系数(PTI)表示,是水稻稻秆硒含量与根系硒含量的比值,即PTIstrawroot;硒从水稻稻秆到籽粒的过程用次级转移系数(STI)表示,是籽粒硒含量与水稻稻秆硒含量的比值,即STIgrainstraw。

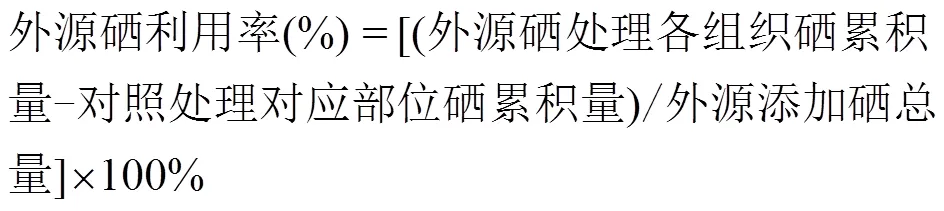

本研究把外源硒的吸收利用率按照各组织中累积量计算,分为植株利用率、地上部利用率和籽粒利用率,分析方法如下:

使用Excel 2007、JMP7.0等软件对数据进行分析和图表制作,用LSMeans Differences Student`s t 对各处理进行显著性检验。

2 结果与分析

2.1 外源硒与不同物料配施对土壤pH及水稻产量和生物量的影响

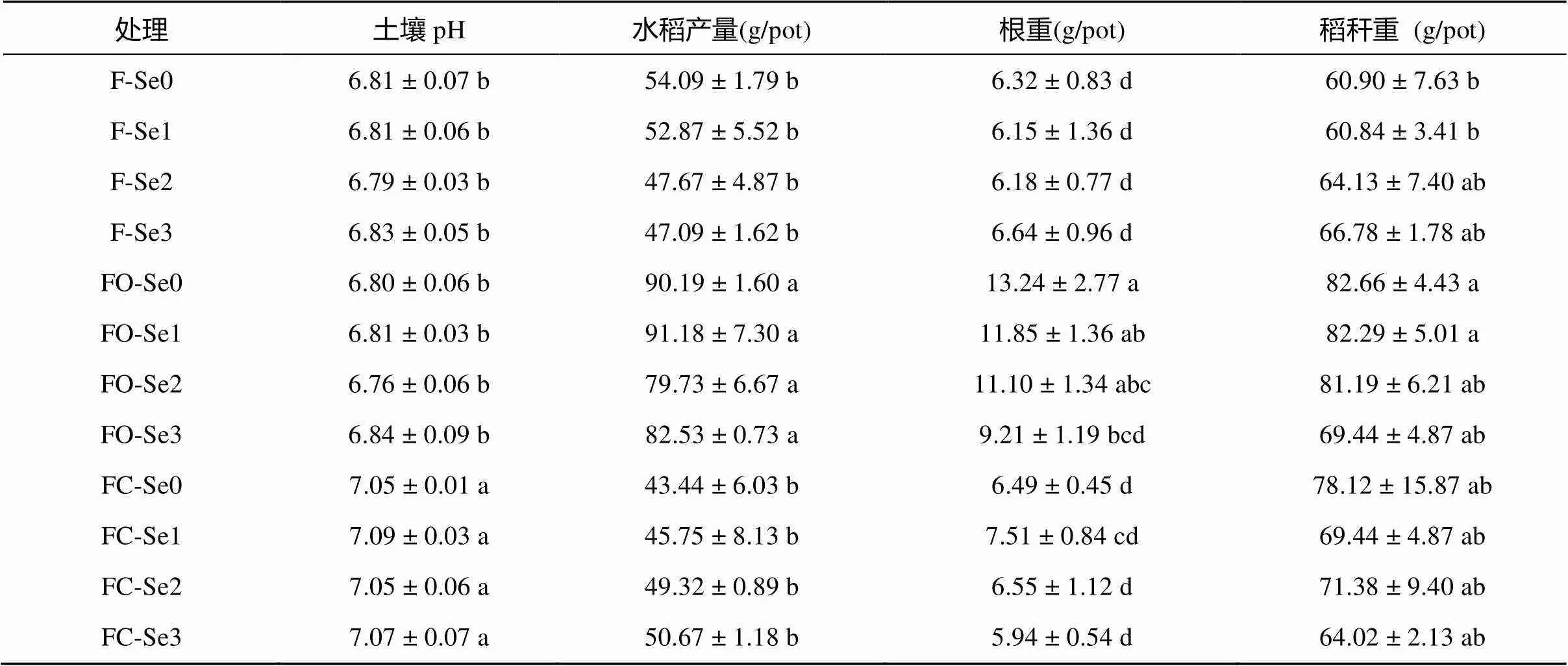

稻田管理方式的差异会影响土壤的pH变化,而pH对土壤有效硒含量有重要影响。通过一季水稻盆栽种植后,土壤pH均有较大的提高(表2),不同物料添加,对土壤pH有显著影响,其中化肥+生物质炭物料处理(FC)土壤的pH显著高于单施化肥处理(F)和化肥+有机肥处理(FO);而单施化肥处理(F)与化肥+有机肥处理(FO)的pH之间差异并不显著。

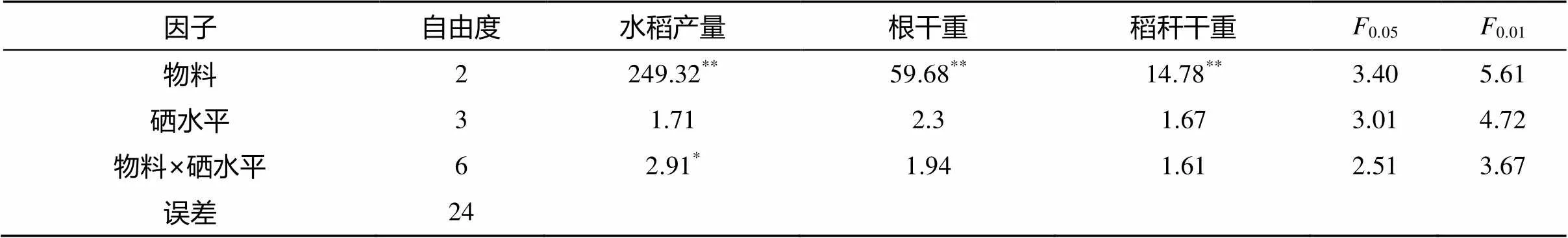

从表2可以看出,相同的物料投入条件下,不同的外源硒对水稻产量、根系生物量和稻秆的生物量均没有显著影响。FO处理的水稻产量显著高于F处理及FC处理;FO物料投入的水稻根系生物量分别比F和FC处理提高79.6% 和71.4%,稻秆的生物量分别提高24.9% 和11.5%。二因素方差分析结果表明(表3),物料添加对盆栽水稻产量、根和稻秆干重均有极显著影响;外源硒水平对三者的影响不显著;物料添加和硒水平的交互作用仅对产量的影响达显著水平,对根系和稻秆干重均没有显著影响。可见,在本研究中影响水稻生长的主要因素是物料投入,一定量的外源硒添加对水稻生长的影响有限。

2.2 外源硒与不同物料配施对水稻成熟期各主要部位硒含量的影响

从图1中可以看出,在相同的外源硒水平条件下,不同物料投入对水稻各主要部位硒含量有重要影响。除少数几个处理外,稻根、糙米和谷壳中硒含量大小的关系呈现单施化肥(F)>化肥+有机肥(FO)>化肥+生物质炭(FC)的趋势;而稻秆中除了外源Se2水平,则表现为FO> F> FC。精米中以施用F处理的最高;在Se0、Se1和Se2外源硒水平下,FO、FC配施处理的精米硒含量接近,但在Se3外源硒水平下,与FO配施的精米硒含量显著高于与FC配施的处理。在水稻稻根、糙米和谷壳部位,除糙米的Se1水平和谷壳Se0水平外,施用FC处理以上3个部位硒含量显著低于施用F或FO,且施用F和FO处理之间差异不显著(除了糙米的Se3水平)。

表2 各处理土壤pH及水稻产量

注:同列数据小写字母不同表示处理间差异显著(<0.05),下同。

表3 添加不同物料和外源硒水平对水稻产量及生物量影响的方差分析(F值)

注:* 表示<0.05显著水平,** 表示<0.01显著水平,下表同。

(图中同一硒水平下小写字母不同表示差异显著(P<0.05))

外源硒无论与何种物料配施,随外源硒添加量的增加,各部位硒含量也随之增加(图1)。分别对水稻成熟期根系、稻秆、糙米、精米和谷壳的硒含量进行二因素方差分析,结果表明施用物料类型、添加外源硒水平及二者的交互作用均对以上5个部位的硒含量有极显著影响(表4)。

表4 物料投入和外源硒水平对水稻主要部位硒含量影响的方差分析(F值)

2.3 外源硒与不同物料配施条件下水稻体内的硒转移特征

从土壤中吸收的硒在水稻植株内转化与运输,其转移效率决定各个组织硒的含量,从各组织中硒的含量也能了解硒在水稻植株内的转移特征。转移系数是描述其转移特征的方法之一。从表5可以知道,亚硒酸钠与3种物料配施均表现为添加外源硒处理(Se1、Se2和Se3)的水稻RAI高于未添加外源硒的处理(Se0),说明外源硒的添加,能促进根系对硒的吸收。在相同的外源硒添加水平下,水稻根系的RAI均表现为F>FO>FC,说明相对单施化肥的管理,有机肥和生物质炭的添加阻碍了水稻根系对硒的吸收速率,而添加生物质炭的阻碍作用更大。分别对F、FO和FC 3种物料不同外源硒投入水平()与RAI()进行回归分析,其回归方程分别为= –3.3732+4.261+ 1.299(2=0.997 3,<0.01),= –6.3592+6.027+1.032 (2=0.998 2,<0.01)和= –1.6392+2.322+0.933 (2=0.998 2,<0.01),说明外源硒添加与根系吸收系数之间呈极显著的抛物线关系,过量的外源硒添加,水稻根系吸收硒的效率反而降低。

表5 不同处理下硒在水稻体内的转移系数

注:RAI、PTI 和STI分别表示根系吸收系数(根系中硒含量/土壤硒含量)、初级转移系数(稻秆中硒含量/根系中硒含量)和次级转移系数(籽粒中硒含量/稻秆硒含量)。STI糙米、STI精米、STI谷壳分别表示糙米、精米、谷壳中硒含量/稻秆硒含量。

从表5可以看出,在F、FO和FC物料投入条件下,水稻植株的初级转移系数(PTI)的变化范围分别为0.52 ~ 0.64,0.45 ~ 0 .76和0.38 ~ 0.54。在F和FC物料投入条件下,其各自外源硒水平之间的PTI没有显著差异;而FO投入下,Se2水平的PTI显著低于其他3个水平,其大小关系为Se0>Se3>Se1>Se2。在相同外源硒水平下,不同物料投入间比较发现,在没有添加外源硒的Se0水平,FO和FC物料投入处理的PTI高于F投入物料处理,说明在自然土壤上有机肥和生物质炭的施用,根系吸收的硒往稻秆转移的比例增大。添加外源硒Se1、Se2和Se3水平条件下,FO物料投入处理的PTI分别比F的高5.7%、低13.7% 和高8.6%;FC物料投入处理的PTI分别比F的低20.7%、26.2% 和29.0%,说明施用有机肥在外源硒Se1和Se3添加水平下有利于根系吸收的硒向稻秆转移,而生物质炭与外源硒配施不利于根系吸收的硒向稻秆转移。

硒由稻秆向籽粒的转移过程中,由于籽粒通常可以制成谷壳(米糠)、糙米和精米3种产品,谷壳作为水稻颗粒的外保护颖壳,一般不为人所食用;糙米是包括水稻果皮、种皮及精米部分,可以为人食用;但日常食用最多的是精米部分。因此分别分析硒向糙米、精米和谷壳的转移,将有不同的意义。从表5可以看出,除了F-Se1处理,其他各处理间均表现为STI糙米>STI精米>STI谷壳,说明水稻中硒更容易向籽粒的果皮和种皮中转移。相同的外源硒添加水平下比较,在Se0水平(即没有外源硒添加)中,STI糙米表现为F>FO>FC,说明在自然土壤上,施入有机肥和生物质炭不利于硒由稻秆向糙米转移。而添加Se1、Se2和Se3外源硒水平中,FC物料投入处理的STI糙米分别比F的高35.4%、20.4% 和18.0%,FO比F的低17.2%、31.6% 和35.8%,说明添加外源硒Se1和Se2水平条件下,生物质炭投入更有利于硒由稻秆向糙米转移,而添加Se3水平外源硒的时候,施用生物质炭又不利于其转移;有机肥投入不利于硒由稻秆向糙米转移。在外源硒与化肥、化肥+有机肥及化肥+生物质炭三种物料配施方式下,物料配施方式及外源硒水平对STI精米的影响规律与对STI糙米的影响相似,这可能与糙米中精米质量占比达80% 以上有关。稻秆向谷壳的转移系数(STI谷壳),在相同的外源硒水平下均表现为F> FC > FO,F、FO和FC物料添加的STI谷壳值变化范围为0.47 ~ 0.55、0.21 ~ 0.38和0.44 ~ 0.55,说明在添加外源硒条件下,相对常规单施化肥处理,施用化肥+生物质炭和化肥+有机肥处理更加不利于硒由稻秆向谷壳转移,有机肥的添加,这种效果更为明显。

在不同的外源硒添加水平下,除了少数几个处理,试验结果均显示外源硒(Se1、Se2和Se3)添加处理的STI糙米、STI精米、STI谷壳高于未添加外源硒(Se0)处理,说明外源硒添加对硒向籽粒的转移有促进作用。而在化肥+生物质炭处理中,Se3水平下STI糙米、STI精米、STI谷壳均有下降,说明在一定的土壤环境条件下,外源硒添加量超过一定水平,硒向籽粒转移的效率又逐渐下降。

2.4 外源硒与不同物料配施条件下硒在水稻植株内的累积

硒在水稻植株内总的累积随着外源硒添加量的增加而增大(表6)。在相同外源硒添加水平下,不同的添加物料组合表现为FO>F>FC;在Se0水平,FO和F物料投入处理水稻总累积硒的量分别比FC物料投入的增加92.4% 和28.9%;Se1水平,FO和F分别比FC增加145.2% 和76.1%;Se2水平,FO和F分别比FC增加90.5% 和75.2%;Se3水平,FO和F分别比FC增加132.0% 和123.3%。说明有机肥的施用能增加当季水稻硒的累积,而生物质炭的添加不利于硒在当季水稻的累积。

从表6还可以看出,水稻各主要部位硒累积占比中,以稻秆最高,其次为籽粒,最低为稻根。各处理间水稻根系硒累积占比差异不显著,但相同的外源硒水平下,不同的物料投入表现为与FO和FC配施根硒累积占比均高于与F配施的累积占比,说明有机肥和生物质炭添加有提高水稻根系硒累积占比的趋势。稻秆中硒累积占比中,除了FC-Se0处理的较高外,其他各处理间差异不显著。而硒在水稻籽粒中累积的占比,除了FC-Se0处理的较低以外,其他各处理间差异也不显著。

表6 外源硒与不同物料配施处理硒在水稻植株内的累积状况

2.5 不同物料添加条件下水稻对外源硒的利用率

不同物料与外源硒配施显著影响水稻植株对外源硒的利用率,在相同的外源硒添加水平条件下,与F和FO物料配施水稻植株对外源硒的吸收利用率显著高于与FC物料配施(图2);与F、FO和FC物料配施水稻植株对外源硒的利用率分别为2.69% ~ 3.64%、2.55% ~ 4.43% 和1.34% ~ 1.65%。不同物料与外源硒配施条件下,水稻稻秆对外源硒的利用率的规律与水稻植株的相似,外源硒与F、FO和FC物料配施,水稻稻秆对外源硒的吸收利用率分别为2.42% ~ 3.34%、2.26% ~ 4.07% 和1.16% ~ 1.46%。在精米与糙米对外源硒的利用率上,相同的外源硒添加水平,与F和FO物料配施中水稻对外源硒的利用率高于与FC物料配施处理,其中Se1和Se3外源硒添加水平的差异均达到显著水平,外源硒与F、FO和FC物料配施水稻精米对外源硒的吸收利用率分别为0.62% ~ 1.02%、0.43% ~ 1.03% 和0.24% ~ 0.37%;糙米对外源硒的吸收利用率分别为0.94% ~ 1.32%、0.79% ~ 1.81% 和0.55% ~ 0.75%。

3 讨论

3.1 外源硒与不同物料配施对水稻生长的影响

在本研究中,影响水稻生物量及产量的因素主要是肥料管理中物料的添加,而外源硒对其影响不显著(表2,表3)。有机肥和化肥配施能增加水稻产量的研究已经有很多报道[20]。生物质炭施用对许多作物生长及产量有促进作用,但其具体影响还与作物种类、生物质炭用量、生物质炭类型及土壤条件等因素有关[21],之前进行的盆栽试验也表明,生物质炭的添加能增加玉米苗期的生物量[22],本研究中化肥+生物质炭处理的水稻根系和稻秆的生物量比单纯使用化肥处理高4.7% 和12.0%,而籽粒产量略低6.6%。目前,还没有证据证明硒是植物所必需的营养元素,但有研究认为,硒肥施用条件、施用方式、施用时期及施用量均对水稻产量和品质有明显影响[23]。硒在水稻体内主要影响抗氧化体系的代谢功能,并保护细胞免受氧化而遭到的损伤,对水稻光合作用和呼吸作用等能量代谢过程也有影响[24]。很多研究认为,适量的外源硒添加对作物生长有正效应,而高剂量的添加对作物的生长有毒害作用[25-26]。董广辉等[27]认为,硒对植物产量和品质的影响可能是通过间接作用实现的。在镉污染的稻田,硒可减轻镉胁迫对水稻株高的抑制,提高叶绿素含量,增加叶片干物质累积,提高叶片还原糖含量,降低丙二醛含量与过氧化物酶活性,提高超氧化物歧化酶和过氧化氢酶活性[28]。Broyer等[29]认为硒对紫云英属植物生长刺激作用归因于营养液中硒抵消磷毒害,当磷浓度低时,施硒处理不能使植物增产。本研究中,土壤全硒含量的背景值较高,硒没有成为植物生长的限制因子,而外源硒添加的最大剂量为0.6 mg/kg土,远未达到报道的硒产生毒害的水平[30],因此本研究中,外源硒添加对水稻生物量及产量没有显著影响。

(图中小写字母不同表示同一水稻部位不同物料添加处理间差异显著(P<0.05))

3.2 外源硒与不同物料配施对水稻硒吸收及转移的影响

本研究表明,外源亚硒酸钠的施用能显著增加水稻各部位硒含量(图1,表4)。因为四价硒是作物可利用的硒形态之一,添加外源亚硒酸钠,提高了土壤四价硒的含量,因此,水稻各部位硒含量显著增加。在本研究中,亚硒酸钠与不同物料配施会导致水稻各部位硒含量不同,其趋势为单施化肥(F)>化肥+有机肥(FO)>化肥+生物质炭(FC)(图1)。氧化还原电位(Eh)和pH等因素对土壤硒的生物有效性及价态转化有重要影响[31]。水分是决定稻田土壤Eh的关键因素,施肥对Eh的影响仅在水稻返青期、分蘖初期和烤田期对Eh变化起显著作用[32],而水稻中硒的累积主要发生在水稻生长后期,因此在本研究中,Eh不是影响硒累积的关键因素。碱性土壤(pH 7.5 ~ 8.5)中Se(VI)是硒存在的主要形态,其有效性高;在中性和酸性条件下Se(IV) 形态占了大部分,Se(IV) 常常被土壤黏粒或氧化物胶体吸附固定,其有效性显著降低[33]。在本研究中,经过一季水稻盆栽种植,土壤pH趋于中性,其中添加生物质炭处理的pH显著高于施有机肥和单施化肥处理,但化肥+生物质炭(FC)处理的水稻硒含量反而最低,说明其提高的pH并不足以提高土壤有效硒含量,而影响其有效性的可能还有其他因素。土壤有机质会增加土壤中硒的滞留,植物对硒生物利用效率与其生长环境中的有机质含量一般呈现负相关关系[34],有机肥的施用,提高了土壤有机质含量。生物质炭通常具有较为发达的孔隙结构和丰富的表面官能团[35],其不仅可产生负电荷,也可产生正电荷,因而生物质炭不仅吸持有机质吸持的养分,还可吸持土壤有机质不吸持的磷素养分[36],对NH4+和NO– 3也有较强吸附作用[37-38]。因此,有机肥和生物质炭的施入增加了对硒的吸附固定,降低了土壤硒的有效性,导致水稻根系的吸收系数降低(表5),进而导致水稻硒含量降低。水稻根系对硒的吸收系数与外源硒添加量呈极显著的抛物线关系(表5),研究认为亚硒酸盐以被动吸收形式进入水稻体内[39],本研究中,随着外源硒添加量的增加,土壤Se4+含量随之增加,在Se4+被动吸收的情况下,浓度越高,吸收系数越大;但过量的硒会对水稻产生毒害作用,从而降低对硒的吸收。

本研究结果显示,在自然土壤上,施用有机肥和生物质炭处理的初级转移系数(PTI)大于单施化肥处理(表5),说明施用有机肥或生物质炭有利于根系吸收的硒向稻秆转移。这是由于硒进入植物根系后,硒酸盐向地上部转移的速率和比例要高于亚硒酸盐[40],而土壤中亚硒酸盐的吸附量大于硒酸盐[41],在有机肥和生物质炭添加的条件下,土壤吸附了更多四价硒,从而导致水稻植株相对更多地吸收六价硒,硒在水稻体内更容易发生转移和传输。当给植物供应亚硒酸盐时,吸收的亚硒酸盐转化为硒酸盐和其他硒化物形态,再向地上部转移,最后再转化为有机硒形态,参与植物的代谢[42]。在对小麦的研究中,也表明亚硒酸盐被植物根部吸收后很容易转化成其他形态,包括硒代蛋氨酸及其氧化物、硒甲基半胱氨酸等,这些物质主要累积在根部,极小部分转运到地上部[43],因此在添加有机肥或生物质炭处理中,外源硒添加处理(Se1、Se2和Se3)的PTI要低于不添加外源硒处理(Se0)(表5),但是在单施化肥处理中,外源硒添加处理的PTI高于不添加外源硒处理,这可能是水稻本身的保护机制,在单施化肥处理中水稻根部位硒含量均较高(图1),为避免局部四价硒过高的胁迫,促使硒向地上部运输,此外,与有机肥配施的外源硒,可能在土壤中与有机肥分解形成的物质形成有机硒形态,在植物吸收后,毒性降低,并在根部累积。但其中具体机制有待进一步研究。

有研究认为,在土壤硒含量较高条件下,硒由稻秆转运到籽粒的能力有所增强,籽粒富集硒的能力增强[19],而本研究也表明,与Se0相比,添加Se1、Se2和Se3硒水平的STI糙米、STI精米、STI谷壳均较高(表5),说明添加外源硒有促进硒向籽粒转移的趋势。硒在水稻体内有再运转过程,在水稻灌浆期之后,剑叶内的硒会向水稻籽粒转移,不同水稻品种对硒的再转运存在差异[44],施肥管理也会影响硒向籽粒的转移,在高外源硒处理时,增施磷肥抑制了硒从地上部向稻穗中转移,减少了水稻穗中硒的含量[45]。本研究结果表明,施用有机肥的STI糙米和STI精米较单施化肥的低(表5),说明有机肥施用不利于硒由稻秆向糙米和精米中转移;在Se1和Se2外源硒条件下,生物质炭投入的STI糙米和STI精米,高于单施化肥处理(表5),说明适当的外源硒量与生物质炭配施有利于硒由稻秆向糙米转移。对于硒在籽粒内的运输和分配的研究较少,除了以上所说的水稻品种之外,可能还与水稻吸收的硒形态及数量有关。

3.3 水稻对硒的累积及外源硒的吸收利用率

在相同的土壤硒条件下,施用有机肥(FO)的水稻硒总累积量最大,其次为常规化肥处理(F),最小的为使用了生物质炭的处理(FC)(表6),因为FO处理的生物量和产量高于F处理(表1),而在生物量和产量相近的F和FC处理,水稻各部位硒含量F>FC(图1)。各处理水稻主要部位硒累积占比相对稳定,以秸秆的占比最高,往后依次为籽粒和稻根,说明在常规稻田耕作中,水稻累积的硒,绝大部分会随着稻秆还田而返还于稻田之中。

本研究中,在稻田外源添加亚硒酸钠时,水稻对外源硒的当季利用率不超过5%(图2)。亚硒酸盐施入石灰性土壤后主要以可交换态及碳酸盐结合态形式存在,并由可溶态转化为其他土壤形态,从而降低了其生物有效性[46]。在旱地作物施用硒酸钠,硒的当季利用率会高些,但也仅有7% ~ 31%,还有60% ~ 90% 的硒会残留在土壤或挥发到空气中[47]。因此,绝大部分外源硒会流失于生态环境中,给生态环境带来一定风险。外源硒与不同物料配施,其利用率不同,当与常规化肥配施时,其利用率为2.7% ~ 3.6%;与化肥+有机肥配施时,为2.5% ~ 4.4%;与化肥+生物质炭配施时,为1.3% ~ 1.7%(图2)。一方面,如前所述,与不同物料配施,影响了外源硒的有效性,从而影响水稻植株硒含量;另一方面,在水稻种植中不同的物料管理方式,对水稻生物量有重要影响。因此,在外源硒使用过程中,要同时考虑硒在土壤中的有效性和作物生物量及产量等问题,以提高外源硒的利用率。

4 结论

适量的外源硒施用对水稻产量及生物量影响不显著,但显著提高水稻各部位硒的含量。不同的物料投入对水稻产量、生物量和各部位硒含量均有显著影响。有机肥和生物质炭投入降低了水稻地上部硒含量和水稻根系对硒的吸收系数(RAI);施用有机肥不利于硒由稻秆向糙米和精米中转移,适量的外源硒与生物质炭配施有利于硒由稻秆向糙米和精米转移。

水稻的产量、生物量及各部位硒的累积量共同影响硒在水稻植株内的累积及水稻对外源硒的吸收利用率。水稻根系、秸秆和籽粒中的硒累积量占比相对稳定,分别为8.5% ~ 12.5%、51.6% ~ 65.6%和23.0% ~ 37.0%。外源亚硒酸钠与不同物料配施时,当季水稻对外源硒的利用率不超过5%,其中单施化肥(F)、化肥+有机肥(FO) 和化肥+生物质炭(FC)处理对外源硒的利用率分别为2.69% ~ 3.64%、2.55% ~ 4.43%和1.34% ~ 1.65%。由此可见,提高作物硒含量及作物产量,是提高外源硒利用率的有效途径。同时,在使用外源硒时,应考虑对生态环境的影响。

[1] Rayman M P. Selenium and human health[J]. Lancet, 2012, 379: 1256–1268

[2] 布和敖斯尔, 张东威, 刘力. 土壤硒区环境分异及安全阈值的研究[J]. 土壤学报, 1995, 32(2): 186–193

[3] Miguel N A, Carmen C V. Selenium in food and the human body: A review[J]. Science of the Total Environment, 2008, 400: 115–141

[4] 张靖源, 陈剑平, 黄邵华, 等. 广西鹿寨水稻及其种植土壤中硒含量分布特征分析[J]. 南方农业学报, 2016, 47(11): 1856–1860

[5] 章海波, 骆永明, 吴龙华, 等. 香港土壤研究Ⅱ.土壤硒的含量、分布及其影响因素[J]. 土壤学报, 2005, 42(1): 404–410

[6] 廖金凤. 土壤粒级和酸度对硒吸附固定的影响[J]. 广东微量元素科学, 1999, 6(1): 47–49

[7] 王松山, 梁东丽, 魏威, 等. 基于路径分析的土壤性质与硒形态的关系[J]. 土壤学报, 2011, 48(4): 823–830

[8] Hayes K F, Roe A L, Brown G E, et al. In-situ X-ray absorption study of surface complexes: Selenium oxyanions on α-FeOOH[J]. Science, 1987, 238(4828): 783–786

[9] 周鑫斌, 于淑慧, 谢德体. pH和三种阴离子对紫色土亚硒酸盐吸附-解析的影响[J]. 土壤学报, 2015, 52(5): 1069–1077

[10] 杨旎, 宗良纲, 严佳, 等. 改良剂与生物有机肥配施方式对强酸性高硒茶园土壤硒有效性的影响[J]. 土壤, 2014, 46(6): 1069–1075

[11] 赵研, 马爱军, 宗良纲, 等. 不同调控措施在强酸性高硒茶园土壤中的应用[J]. 农业环境科学学报, 2011, 30(11): 2306–2312

[12] 刘新伟, 段碧辉, 夏全杰, 等. 硫对土壤中硒形态变化及油菜硒吸收的影响[J]. 环境科学, 2014, 35(9): 3564– 3571

[13] 李圣男, 岳士忠, 李花粉, 等.基施富硒有机肥料对玉米和土壤硒含量的影响[J].农业资源与环境学报, 2015, 32(6): 571–576

[14] Boldrin P F, Faquin V, Ramos S J, et al. Soil and foliar application of selenium in rice biofortification[J]. Journal of food composition and Analysis, 2013, 31: 238–244

[15] Ros G H, Rotterdam A M D, Bussink D W, et al. Selenium fertilization strategies for bio-fortification of food: An agro-ecosystem approach[J]. Plant soil, 2016, 404: 99–112

[16] 王贺东, 吕泽先, 刘成, 等. 生物炭施用对马铃薯产量和品质的影响[J]. 土壤, 2017, 49(5): 888–892

[17] 高利华, 屈忠义. 膜下滴灌条件下生物质炭对土壤水热肥效应的影响[J]. 土壤, 2017, 49(3): 614–620

[18] Carbonell B A, Burlo C F, Mataix B J. Arsenic uptake, distribution, and accumulation in bean plants: Effect of arsenite and salinity on plant growth and yield[J]. Jounal of Plant Nutrition,1997, 20(10): 1419–1430

[19] 姜超强, 沈嘉, 祖朝龙. 水稻对天然富硒土壤硒的吸收及转运[J].应用生态学报, 2015, 26(3): 809–816

[20] 徐明岗, 李冬初, 李菊梅, 等. 化肥有机肥配施对水稻养分吸收和产量的影响[J]. 中国农业科学, 2008, 41(10): 3133–3139

[21] 何绪生, 张树清, 佘雕, 等. 生物炭对土壤肥料的作用及未来研究[J]. 中国农学通报, 2011, 27(15): 16–25

[22] Zhu Q H, Peng X H, Huang T Q, et al. Effect of biochar addition on maize growth and nitrogen use efficiency in acidic red soils[J]. Pedosphere, 2014, 24(6): 699–708

[23] 岳士忠, 李圣男, 乔玉辉, 等. 中国富硒大米的生产与富硒效应[J]. 中国农学通报, 2015, 31(30): 10–15

[24] 张均华, 朱练峰, 禹盛苗, 等. 稻田硒循环转化与水稻硒营养研究进展[J].应用生态学报, 2012, 23(10): 2900– 2906

[25] 徐云, 王子健, 王文华, 等. Se和环境中富里酸对小麦种子发芽的影响及其生理特性[J]. 应用生态学报, 1997, 8(4): 439–444

[26] 段曼莉, 付冬冬, 王松山, 等. 亚硒酸盐对四种蔬菜生长、吸收及转运硒的影响[J]. 环境科学学报, 2011, 31(3 ): 658–665

[27] 董广辉, 陈利军, 武志杰. 植物硒素营养及其机理研究进展[J]. 应用生态学报, 2002, 13(11): 1487–1490

[28] 陈平, 余土元, 陈惠阳, 等. 硒对镉胁迫下水稻幼苗生长及生理特性的影响[J]. 广西植物, 2002, 22(3): 277–282

[29] Broyer T C, Johnson C M, Huston R P. Selenium and nutrition of astragalus:Ⅰ. Effects of selenite or selenate supply on growth and selenium content[J]. Plant&Soil, 1972, 36(3): 635–649

[30] 贾宏昉, 宋家永, 王海红, 等. 硒对作物生理、生长发育及产量、品质的影响研究进展[J]. 河南农业大学学报, 2006, 40(4): 449–454

[31] Ashworth D J, Moore J, Shaw G. Effects of soil type, moisture content, redox potential and methyl bromide fumigation ondvalues of radio-selenium in soil[J]. Journal of Environmental Radioactivity, 2008, 99(7): 1136–1142

[32] 张蕾, 尹力初, 易亚男, 等. 红壤性水稻土Eh动态变化及其影响因素初探[J]. 中国土壤与肥料, 2014(5): 11–15

[33] 李莉萍, 王军. 土壤-植物系统中硒的赋存形态及其分析方法研究进展[J]. 热带农业科学, 2009, 29(2): 58–66

[34] Winkel L H, Vriens B, Jones G D, et al. Selenium cycling across soil-plant-atmosphere interfaces: A critical review[J]. Nutrients, 2015, 7: 4199–4239

[35] Chen Z M, Xiao X, Chen B L, et al. Quantification of chemical states, dissociation constants and contents of oxygen-containing groups on the surface of biochars produced at different temperatures[J]. Environmental Science & Technology, 2015, 49(1): 309–317

[36] Lehmann J. Bio-energy in the black[J]. Frontiers in Ecology and the Environment, 2007, 5: 381–387

[37] Kimetu J M, Lehmann J. Stability and stabilisation of biochar and green manure in soil with different organic carbon contents[J]. Australian Journal of Soil Research, 2010, 48(7): 577–585

[38] Mizuta K, Matsumoto T, Hatate Y, et al. Removal of nitrate nitrogen from drinking water using bamboo powder charcoal[J].Bioresource Technology, 2004, 95: 255–257

[39] Abrams M M, Shennan C, Zazoski J, et al. Selenomethionine uptake by wheat seedling[J]. Agronomy Journal, 1990, 82: 1127–1130

[40] Zayed A, Lytle C M, Terry N. Accumulation and volatilization of different chemical species of selenium by plants[J]. Planta, 1998, 206: 284–292

[41] 朴河春, 袁芷云, 刘广深, 等. 硒酸盐和亚硒酸盐在土壤中吸附作用差异[J]. 土壤通报, 1996, 27(3): 130–132

[42] Asher C J, Butler G W, Peterson P J. Selenium transport in root systems of tomato[J]. Journal of Experimental Botany, 1977, 28: 279–291

[43] Li H F, McGrath S P, Zhao F J, et al. Selenium uptake, translocation and speciation in wheat supplied with selenate or selenite[J]. New Phytologist, 2008, 178: 92–102

[44] 周鑫斌, 施卫明, 杨林章. 水稻子粒硒累积机制研究[J]. 植物营养与肥料学报, 2008, 14(3): 503–507

[45] 于淑慧. 磷对水稻吸收硒的影响研究[D]. 重庆: 西南大学, 2015

[46] 王松山, 吴雄平, 梁东丽, 等. 不同价态外源硒在石灰性土壤中的形态转化及其生物有效性[J].环境科学学报, 2010, 30(12): 2499–2505

[47] Susanne E G, Trine A S, Anne F O, et al. Plant availability of inorganic and organic selenium as influenced by soil organic matter content and pH[J]. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 2007, 79: 221–231

Effects of Exogenous Selenium Added with Different Materials to Soil on Rice Selenium (Se) Nutrition and Utilization

HUANG Taiqing, JIANG Zepu, LIAO Qing, XING Ying, LIANG Panxia

(Agricultural Resource and Environment Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning 530007, China)

Exogenous selenium (Se) input is one of the most important ways to improve Se content in rice. A pot experiment was conducted to study the effects of exogenous Se input with different materials to soil on rice growth, Se adsorption, transportation and accumulation by rice. The treatments were designed as follows : three fertilization patterns of chemical fertilizer (F), F + organic fertilizer (FO) and F + biochar (FC); four exogenous selenium(IV) levels of 0 mg/kg soil (Se0), 0.2 mg/kg soil (Se1), 0.4 mg/kg soil (Se2) and 0.6 mg/kg soil (Se3). The results showed that appropriate exogenous Se didn’t influence significantly rice yield and biomass, but improved Se content in rice significantly and promoted Se in stems and leaves transported to grain. FO and FC treatments decreased root absorption index (RAI) of Se. FO treatment hindered Se in stems and leaves transported to rice grains, but input of appropriate exogenous Se with FC could enhance it. In a word, FO and FC treatments could not improve Se content in the above-ground part of rice, especially reduced Se content in rice grain. Organic fertilizer improved rice yield significantly so it accumulated more Se in rice biomass, but biochar had no such effect. Exogenous Se utilization by rice is below 5%.

Selenite (Se); Transport index; Rice; Se accumulation; Se utilization

广西自然科学基金项目(2017GXNSFBA198112,2016GXNSFBA380009)和广西农业科学院科技发展基金项目(桂农科2017JM10)资助。

黄太庆(1986—),男,广西融安人,硕士,助理研究员,主要从事土壤生态与高值农业研究。E-mail: htaiqing@163.com

10.13758/j.cnki.tr.2019.02.009

S143.7+1

A