女性受教育程度与婚配模式对二孩生育意愿的影响

2019-05-09赵梦晗

赵梦晗

(中国人民大学 人口与发展研究中心,北京 100872)

一、引言

随着中国生育政策的逐步放开,在已有的有关二孩生育意愿的研究中,国内大多数研究关注的是夫妇的独生属性(即不同政策类型的家庭)在生育意愿上的差异。尽管女性的受教育程度往往作为控制变量纳入在分析中,但这些有关二孩生育意愿与受教育水平之间关系的研究结果往往不一致,[1-4]大多数研究者没有对其背后的社会变化及原因进行探究。与此同时,还没有研究系统地将女性受教育水平、夫妻教育婚配模式与生育意愿联系起来,探索在低生育水平下中国女性的生育意愿在受教育程度、婚配模式上存在的差异。

本文借鉴国际人口学界有关教育发展、婚配模式变化以及性别公平理念和生育观念之间的发现和理论,使用“中国综合社会调查”这一具有全国代表性的数据,比较和分析了不同受教育程度、不同教育婚配模式的20至40周岁已婚女性的二孩生育意愿。结果显示受教育程度较高或较低的女性的二孩生育意愿更高,同时在夫妇双方受教育程度都较低或较高的婚配模式的家庭的女性二孩生育意愿也更高。此外,研究进一步将女性的收入水平、夫妻收入的婚配模式纳入模型中进行稳健性检验,结果显示生育意愿在女性受教育程度和教育婚配模式上的差别依然显著。

二、教育发展、婚配模式与性别观念

在单个人口经历生育转变的时候,女性受教育水平的提高在很大程度上促进了生育水平的下降。[5]一方面,女性受教育水平的提升提高了其对现代避孕技术的知晓、使用率,同时也使女性了解了更多的卫生健康、母婴保健的知识,促进婴幼儿死亡率的快速下降,推动生育转变。另一方面,教育水平的提高以及其赋予女性参与市场劳动的能力使得女性越来越多地走出家庭,直接参与社会劳动。因此,对于个体来说,女性生育的机会成本日益提高,其生育意愿下降。第二次人口转变理论提出,在现代化进程不断推进以及个人主义兴起的情况下,人们越来越不愿意组成传统家庭、生育子女且离婚比例会不断上升。[6]

然而,美国学者的实证研究却发现女性经济独立性的提升并非促使近年来离婚率上升的主要原因。[7]在个体和国家层面,欧洲女性的受教育程度和终身期望子女数量均呈现出正向的相关关系。[8]一项使用了欧洲18个国家的数据的研究也显示尽管夫妇受教育程度都较高的家庭存在着明显的生育推迟倾向,但在大部分国家这些夫妇二孩与三孩的递进比明显更高。[9]宏观层面的数据分析结果进一步表明,一个社会发展到一定程度之后,生育水平会与人类发展指数、甚至与女性劳动参与率呈现出正相关的关系。[10-11]女性教育水平的提升除了直接影响女性的社会劳动参与能力和观念外,也使得传统的、在受教育程度上女低男高的婚配模式发生变化,推动了家庭内部性别观念的转变。而在完成了生育转变的低生育水平社会,性别观念在很大程度上与生育水平相关。

1.性别观念与现代女性生育行为

从全球的变化趋势看,女性的受教育程度与男性差距逐渐缩小,甚至不少国家受过高等教育的女性数量要多于男性,这使得夫妻受教育程度相同的家庭(甚至女性受教育程度高于男性的家庭)越来越多。[12-13]这种婚配模式的变化对人口中的性别观念、家庭发展以及家庭内的性别关系产生了深远的影响。[14]一方面,受教育程度高的男性本身性别观念更加现代,为了家庭整体的经济实力更强,更愿意寻找受教育水平较高的女性组成家庭,而这些女性往往性别观念更加平等,这促使男性的性别观念进一步发生变化。另一方面,受教育程度高的群体(特别是女性)越来越注重与另一半的价值观的匹配和认同,因而在结果上使得夫妇双方都受到过高等教育的家庭中的性别观念更加相近且平等。

McDonald认为女性在家庭内部(私领域)和家庭外部(公领域——教育、劳动力市场等)的性别公平水平的差异及内外之间的相对变化促成了两性关系及女性生育行为的变化。[15]我国深化改革以来,公私领域的分离日益加剧,一些中国研究也逐渐从性别发展视角来看待中国的低生育现象。[16-17]在这一理论的基础上,Esping-Anderson和Billari进一步描绘了性别公平发展水平由低到高的“性别革命(Gender revolution)”以及生育水平和性别公平发展水平之间的U型动态变化关系:生育水平在性别公平水平较高和较低的两端较高,而在性别公平水平发展到中间阶段时较低。[18]

这种U型关系的形成主要是因为在性别革命的过程中女性的性别观念往往率先发生变化,越来越高的受教育程度和劳动参与率改变了女性的经济地位,提升其视野,促使其越来越不甘于传统的家庭劳动,而提升家务劳动效率的科技的发展也使得女性更广泛地参与社会生活成为可能。[19-20]相较而言,在现代生活方式下,男性在“男主外、女主内”的传统分工中获益更多,其传统的性别观念更不易发生改变。这种男女两性的性别观念发展的差异使得女性不得不通过推迟结婚生育、甚至不结婚生育来实现自身的抱负以及对理想生活的追求,而低生育率就是女性在感知这种差异以及其所面临的家庭与工作冲突的一种反应。[21]

近年来在发达国家呈现的女性受教育程度与生育意愿的正相关关系可能是因为受教育程度较高的家庭往往在家庭内部拥有更加和谐的两性关系,[22]达到了性别公平的较高水平,女性受到生育所带来的收入的负面影响更小。[23-24]因此,对于这些有更高教育程度、两性关系更加平等的家庭来说,女性对于生育这一生命事件的负面反应更小,因而生育意愿和水平都会较高。

2.我国女性受教育程度提高与婚配模式变化

在我国,义务教育的普及和女性受教育水平的提高使得受教育程度较高群体中的性别差异逐渐缩小。根据2010年第六次人口普查统计的数据,在受教育程度达到大学本科及以上的群体中,男性/女性的性别比从60年代出生群体的2以上,逐渐趋近于80后群体的1(见图1)。

女性受教育水平的提高逐渐缩小了婚姻市场中的性别间受教育程度的差异。在美国,女性受教育程度逐渐超过男性之后较短的一段时间内,妻子的受教育程度就在20世纪90年代早期超过了丈夫。[13]由于公开的人口普查数据中并没有直接统计夫妻的教育婚配模式,因此本文使用数据分析时整理的“中国综合社会调查”已婚人口数据描绘了婚配模式的变化。

图1 不同出生队列中受教育程度为大学本科及以上的性别比

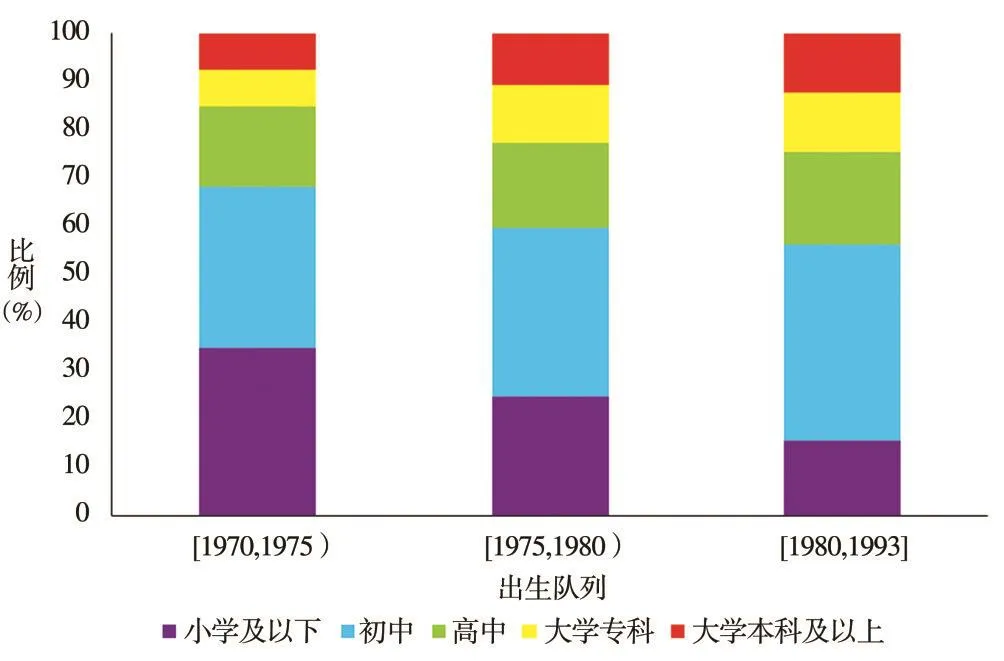

图2 不同出生队列的女性受教育程度的变化

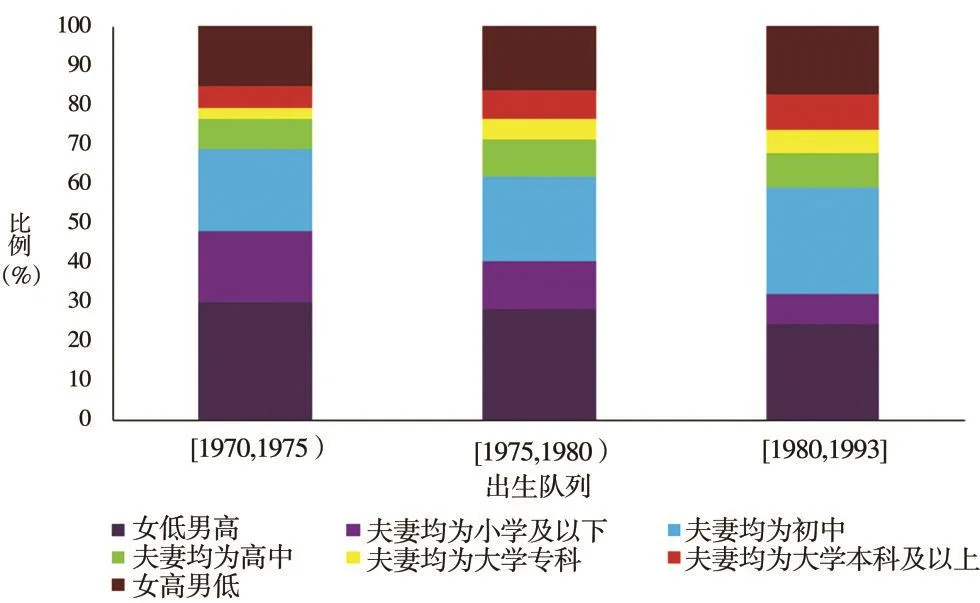

从图2可以看到,接受小学及以下教育的女性从1970年至1975年出生队列的35%下降到1980年以后出生队列的15%左右,而接受过大学及本科以上教育的比例从1970年至1975年出生队列的8%以下增长到1980年以后出生队列的12%以上。与此同时,这些出生队列的婚配模式也发生了变化。在1970至1975年出生队列中,传统的受教育程度为女低男高的比例占30%,而这一比例在1980年后出生的群体中不到25%;而女高男低的婚配比例从15%上升到17%以上。夫妻均为大学本科及以上受教育程度的婚配模式的比例也从1970至1975年出生队列的5%左右上升到了1980年以后出生群体的9%。由于许多1980年以后出生的群体(特别是受教育程度较高的群体)在接受调查时还未完成学业或结婚,因此实际的夫妻均为大学本科及以上受教育程度的婚配模式的比例应该更高。

基于文献中有关生育水平在性别公平程度较高或较低的家庭中更高的讨论以及女性受教育程度、教育婚配模式的变化与性别观念的研究,本文提出了有关女性受教育程度与生育意愿、教育婚姻匹配模式与生育意愿的U型关系的假设:

假设1:受教育程度较低或较高的女性的生育意愿更高。

假设2:夫妇双方受教育程度较低或较高的家庭的生育意愿更高。

图3 不同出生队列的教育婚配模式变化

三、数据与方法

本文所使用的数据来自“中国综合社会调查(CGSS)”2010年、2012年和2013年的调查。该项调查开始于2003年,是我国最早的全国性综合调查,系统全面地收集了社区、家庭及个人等多个层次的数据。[25]而文章所使用的这几个年份的调查询问了本研究所使用的关键变量的相关问题,即“如果没有政策限制的话,您希望有几个孩子?”同时,本文进一步将研究对象限定为已婚且年龄在20至40周岁之间、处于生育高峰期的女性,得到的样本规模为4 796人,在剔除了所使用的变量上存在缺失值的观测对象后,最终用于分析的样本规模为4 730人。由于删除的样本规模所占目标样本规模较小(约为1.5%),因此,并未对缺失数据进行多元插补的处理。

1.变量设置

由于大部分中国家庭都会抚养一个孩子,因此在有关生育意愿高低的比较上,本研究想要考察的是女性对二孩及以上孩次的生育意愿。所以,因变量为二分类变量,标识个体是否想要生育2个及以上子女。因为不想生育的个体所占比例不到1%,因此与想要生育1个孩子的归为一类,占27.84%;而想要生育3个及以上子女的比例不到7%,因此与想生育2个孩子的归为一类,占72.16%①需要说明的是,许多在2015年“全面二孩”政策变化后进行的调查所显示的有二孩生育的比例通常低于本文所使用的数据,这可能是受到样本代表性以及调查时间的影响。由于本文旨在探讨二孩生育意愿在不同受教育程度、不同教育婚配模式的群体上的差异及其背后的可能原因和解释,因此并不对有关二孩生育意愿的具体比例的差异进行深入探讨。。由于因变量为两分类变量,统计分析采用二元Logistic回归分析,“希望生育最多1个孩子”为参照类。

本文的关键自变量为女性的受教育程度及夫妻的教育婚配模式。其中受教育程度共包含5类:小学及以下、初中、高中、大学专科、大学本科及以上;夫妻的婚配模式分为7类:女高男低(妻子受教育程度高于丈夫)、女低男高(妻子受教育程度低于丈夫)以及夫妻受教育程度相同时包含的5类(与女性受教育程度的分类相同)。为更好地描绘生育意愿在受教育程度及婚配模式上的U型特征,数据分析时将“初中”及“夫妻受教育程度均为初中”作为参照类。

表1 变量描述

其他的控制变量包含女性的年龄、户口类型,丈夫的户口类型,生育史(生育了1个子女或未生育、生育2个及以上子女),已有子女的性别(是否只有男孩)。此外,模型分析还控制了一些家庭特征变量,包括家庭收入水平自评、居住模式。家庭收入水平自评是分类变量,包含低于平均水平、平均水平和高于平均水平三类,用于测量家庭的经济实力。由于实际的家庭收入变量存在缺失值,因此仅作为结果的稳健性检验,其结论与本文所得的结论一致。居住模式包含4个两分类变量,分别区分是否与母亲、父亲、婆婆和公公同住。

此外,社区层面的特征变量也被纳入模型中,包括社区内调查的个体的平均受教育年限、平均家庭收入(取对数)、拥有家用小汽车的比例以及没有住房、有两套及以上住房的比例。模型控制了调查时间的年份分类变量、女性的出生队列、调查地类型(城市、农村)的分类变量以及调查地区(东部、中部及西部)的分类变量。

2.分析策略

由于因变量是两分类变量,因此分析使用二分类逻辑斯蒂回归模型,参照类为“希望生育最多1个孩子”。由于有社区层面的变量,因此使用分层随机截距模型,社区为第二层。同时标准误为稳健标准误(以社区为聚类单位)。

一些美国的研究显示收入较高的女性所面临的生育惩罚(Motherhood penalty)比收入较低的群体更小,[26]这有可能使得高收入女性的生育意愿更高。同时,一些经济模型将夫妇的劳动分工看作是两个个体之间的博弈(bargaining),有关生育的决策是家庭中女性和男性的相对工资水平决定的。[27]亦有中国研究发现经济原因是限制女性考虑生育二孩的重要限制性因素,收入水平越高的家庭更有能力抚养多个子女;[28]此外,夫妻双方的相对经济实力会影响其在家庭中的地位,进而影响二孩的生育意愿。[3][29]因此,女性的收入水平以及夫妻在家庭中的相对经济地位可能会成为本研究进行假设检验的忽略变量,即主要自变量有可能掩盖了收入水平差异/夫妻相对收入差异与二孩生育意愿的相关性。因此,本文分别在女性的受教育程度和夫妻教育婚配模式作为主要自变量的模型中进一步纳入女性收入的分位数分类和夫妻收入婚配模式的变量①女性收入的分位数分类变量构建的步骤如下:研究首先将个人的收入按照由低到高的顺序进行排列并找到四分位点的收入水平,而后根据每个个体的收入参照四分位点分别划分为四个等级,即该变量包含4个分类。由于部分个体在收入上存在缺失值,因此,此处模型所使用的样本规模为4 096人。夫妻收入婚配模式的构建需要比较夫妻双方的收入,是按照夫妻双方所在的等级构建夫妻收入婚配模式的变量。最终,该变量包含6个分类:女高男低(6.72%)、女低男高(47.38%)、夫妻收入相等的4个类别。这一变量的构建需要夫妻双方的收入信息,因此,此处模型所使用的样本规模较小,仅为3 913人。作为结果稳健性的检验。

四、数据分析

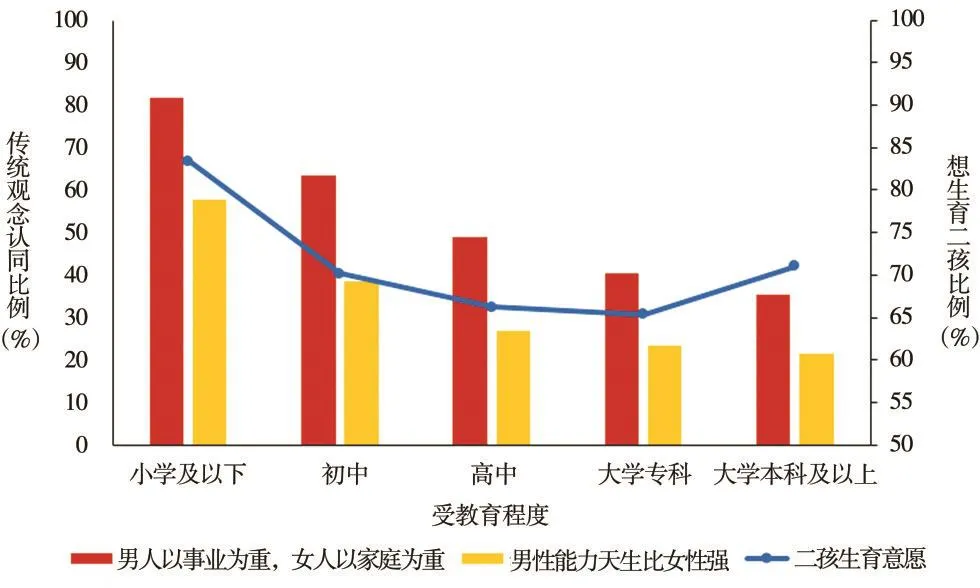

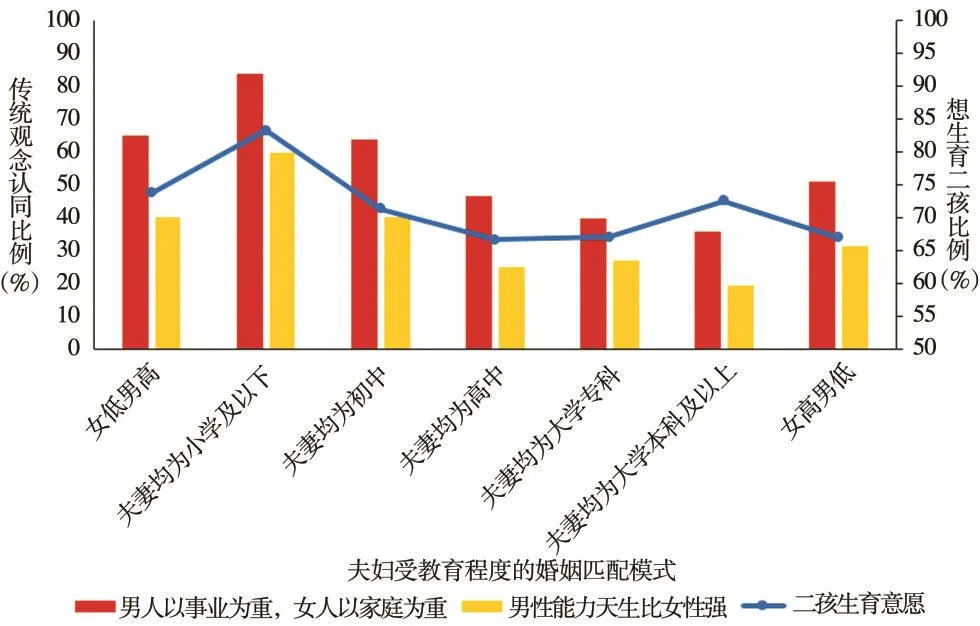

文章首先对关键变量进行描述性分析。图4显示,女性的受教育程度与其二孩的生育意愿之间并不是单调的相关关系,而是呈现U型,即受教育程度较低和较高的女性生育二孩的意愿更高。受教育程度在大学本科及以上和受教育程度为初中或以下的女性中想要生育二孩的比例在70%以上;而受教育程度为高中或大学专科的女性的比例仅在65%左右。文章进一步比较了不同群体对于“男人以事业为重,女人以家庭为重”和“男性能力天生比女性强”这两项传统观念的认同比例。可以看到对于传统性别观念的认同(比较同意或完全同意)比例随着教育程度的提升而呈现单调下降。

同时,夫妇受教育程度的婚配模式也呈现出了类似的关系(见图5)。在夫妇受教育程度相同的家庭中,受教育程度最高和最低的二孩生育意愿更高。在女低男高的传统婚配模式下,其对传统性别观念的认同比例与夫妻均为初中的家庭相近,而其想生育二孩的比例(74%)也与夫妻均为初中的家庭(71%)相近;而女高男低的婚配家庭中,其对传统性别观念的认同比例和二孩生育意愿的比例与夫妻均为高中的婚配家庭相近。

图4 不同受教育程度女性的性别观念与二孩生育意愿

图5 不同婚配模式下的女性性别观念与二孩生育意愿

表2 二分类逻辑斯蒂模型:女性二孩生育意愿的受教育程度差异

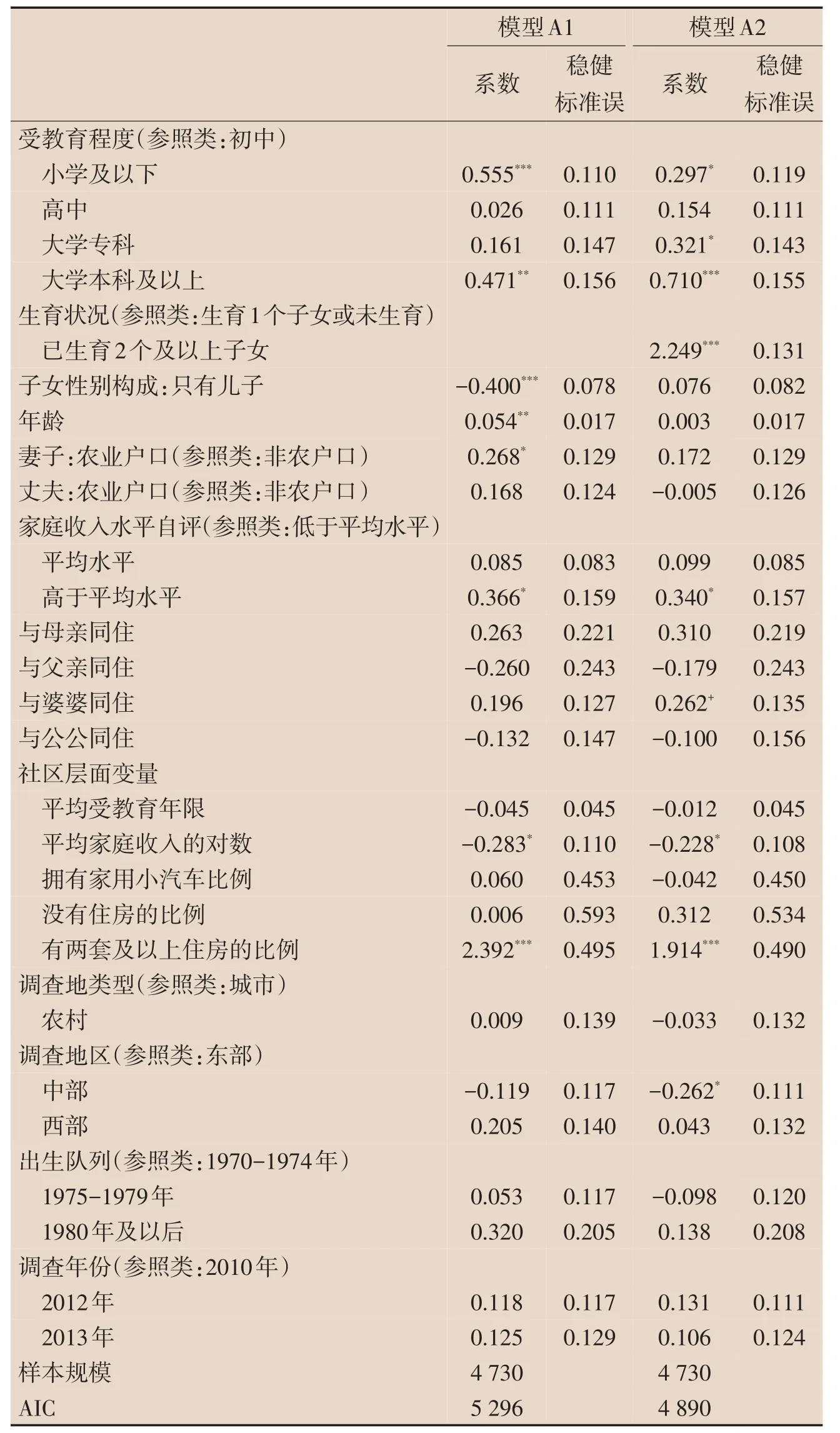

本研究采用二分类逻辑斯蒂模型进行回归分析(见表2)。其中,模型A1未纳入已生育子女数量的变量。这是因为尽管该变量能在一定程度上控制事后理性(Posthocrationalization)的影响,但实际的生育二孩行为也是生育意愿的体现;该变量有可能与女性的受教育程度强相关,如果直接纳入模型中有可能不利于我们探查生育意愿在不同受教育程度的女性间的差异。而模型A2则在模型A1的基础上加入了已育子女数量的变量。

表2中的两个模型结果均显示,在控制了其他变量的情况下,相比于最高接受过初中教育的女性,受教育程度最高和受教育程度最低的女性的二孩生育意愿显著更高。模型A1中,受教育程度在大学本科及以上的已婚女性的二孩生育意愿的发生比(odds)要比仅接受过初中教育的女性要高60%①计算方法:(exp(0.471)-1)*100%;而最高受教育程度不超过小学的女性要高74%。在考虑了已有的生育子女数量后(模型A2)系数大小发生了变化。受过至少大学本科教育的女性的生育二孩意愿的发生比是参照类的2倍,而最多受过小学教育的女性的发生比相比参照类要高35%。这是由于在过去生育政策的影响下,受教育程度低的女性已经生育过二孩的比例更高,因此,在控制了已生育孩子数量的变量后,与参照类相比,受教育程度高的女性的发生比提高了,而低受教育程度的女性与参照类的差异缩小。同时,在模型A1中有负面影响的仅有男孩的子女结构变量在模型A2中也不再显著。

考虑受教育程度与收入水平之间存在较强的相关性,而收入水平有可能与二孩生育意愿相关,为了控制收入分布的差异,研究进一步将女性收入水平的分位数分类变量纳入模型中(见表3)。由于该变量存在缺失值,因此样本规模有所缩小,为了使得模型之间具有可比性,在使用缩小后的样本的情况下,模型A3的变量设置与模型A1一致,主要自变量的系数估计值变化不大。模型A4仅纳入收入的分位数分类变量,而模型A5则同时纳入了女性受教育程度和收入分位数分类变量。结果显示模型A4的收入分位数变量与二孩的生育意愿存在一定的显著关系且呈现U型,即收入最高和最低的群体的发生比要高于参照类。而在纳入了所有变量的模型A5中,受教育程度最低和最高的群体与参照类群体的二孩生育意愿的差异依然显著,即支持假设1。

表3 在模型A1中加入女性收入分位的变量

为了验证本文提出的第二个假设,研究进一步把夫妻教育婚配模式作为关键自变量纳入模型中,考察不同婚配模式下二孩生育意愿的差异(见表4)。在模型B1中,相比夫妻的受教育程度同为初中的家庭,夫妻受教育程度最高均为小学的女性的生育二孩意愿的发生比要高36%,而夫妻同为大学本科及以上的家庭要高87%,女低男高婚配模式的家庭在0.1的显著水平上高20%。在纳入现有子女数量的变量后(模型B2),受教育程度最低的夫妇与参照类的二孩生育意愿差异不再显著,可能是受到与现有子女数量高度相关的影响;而夫妻同为大学本科及以上的家庭相比参照类的发生比提高,其生育二孩意愿的发生比约为参照类的2倍多;女低男高婚配模式的家庭的发生比在0.1的显著水平上比参照类高22%。因而,本文的第二个假设得到了模型分析结果的支持。

表4 二分类逻辑斯蒂模型:女性二孩生育意愿的婚配模式差异

表5 在模型B1中纳入夫妻收入婚配模式的变量

研究进一步在模型中纳入夫妻收入匹配模式的变量作为结果的稳健性检验。模型B3的关键自变量的系数估计值与模型B1差异不大。夫妻受教育程度同为小学及以下的女性相比参照类的差异不再显著(系数变小且标准误变大),这可能是由于收入缺失的群体主要是低受教育群体所致,如果用B1中的标准误(0.156)来代替B3中的标准误(0.174),则差异将在0.1的水平上显著。模型B4纳入了夫妻收入婚配模式,而未纳入教育婚配模式,结果显示,相比参照类,夫妻双方收入均为最高的25%和女低男高收入婚配的女性二孩生育意愿更高。模型B5是纳入了所有模型的完整模型,结果显示教育婚配模式的变量系数并未发生明显变化。

五、结论与讨论

在传统的人口学研究中,女性受教育程度的提升往往被认为是促成生育率下降的原因之一,而大多数过去的实证研究也发现女性的生育水平和意愿与受教育程度呈现负相关关系。但是,随着许多国家的生育率长期稳定在低生育水平,越来越多的发达国家的研究表明女性的受教育程度以及劳动参与率与生育水平呈现正相关的关系;而我国近期的调查研究显示一些地区(特别是大城市,例如上海)的高受教育程度女性的二孩生育意愿更高。[30]

本文对具有全国代表性的数据分析结果显示,二孩生育意愿在受教育程度和教育婚配模式上呈现出U型分布的特点,借鉴生育的性别公平理论,研究认为我国女性受教育程度的提升所推动的夫妻教育婚配模式的变化在很大程度上推动了性别观念的变化,与此同时,受教育程度较低的群体依然保有传统的较高的生育意愿,使得二孩生育意愿在不同受教育程度、夫妻教育婚配类型上呈现出U型的分布特点。

本文的发现对于今后我国有关生育意愿及生育行为的分析有一定的借鉴和启示意义。在生育水平长期稳定在较低水平的情况下,各类人口过程和结构的变化及其所推动的社会变迁在很大程度上将影响今后的生育水平的走向。近年来越来越多的研究发现无论是在微观还是宏观层面,性别观念以及家务分工(不仅仅是夫妻间的经济博弈)在很大程度上与生育行为相关。[31]而受教育程度更高的女性以及夫妻双方受教育程度都较高的婚配家庭性别观念更加平等。研究对于我国今后与家庭发展相关的公共政策的设计也有一定启示意义。已有一些研究指出,市场经济的深化改革使得女性在劳动力市场中的地位下降,[32]而生育政策的放开有可能更不利于女性在劳动力市场中和在家庭中的地位,进而使得这一政策变化无法达到稳定生育水平的效果。[16][29]而我国的公共妇幼照料体系依然发展缓慢,不利于女性实现工作与家庭的平衡,今后应设计和发展普惠性质的托育支持体系以支持女性就业、推动性别平等进一步发展,促使生育率维持在稳定水平。[33]