辽宁省中小河流生态治理模式探讨

2019-05-08杨小宸

杨小宸

(辽宁省水利水电科学研究院有限责任公司,辽宁 沈阳 110003)

辽宁省地处我国东北地区,南临黄海、渤海,是大陆性季风气候,陆域面积约14.8万km2。省内河流众多,可划分为三大流域七大水系,三大流域包括辽河流域、黑龙江流域和海河流域,七大水系分别为属于辽河流域的辽河水系、辽东湾西部沿渤海诸河水系、辽东湾东部沿渤海诸河水系、辽东湾沿黄海诸河水系和鸭绿江水系;属于黑龙江流域的松花江水系;以及属于海河流域的滦河及冀东沿海诸河水系。根据水利普查统计,辽宁省流域面积大于等于50km2的河流共845条,其中大型河流(流域面积为5000km2以上)16条,中小河流(流域面积50~5000km2)共829条[1]。中小河流沿岸城镇、农田、工矿企业等数量众多,人口密度较大,因此肩负着沿河两岸地区防洪排涝安全,保障人民群众正常生活和保障工矿企业正常生产的任务。新中国成立以来,省内大江大河防洪工程建设基本达标,中小河流治理进展缓慢,叠加近年来洪涝灾害频发多发重发,灾害损失日渐严重,根据近20年辽宁省大水灾害统计数据,中小河流堤防决口数量占堤防漫堤决口总数的95%以上,中小河流造成的灾害损失大于大江大河,在没有大江大河堤防决口的情况下,中小河流的经济损失占80%以上[2]。因此,中小河流的治理刻不容缓。

1 辽宁省中小河流存在的问题

1.1 防洪基础设施薄弱,防洪工程标准偏低

辽宁省中小河流治理总体落后,大部分中小河流防洪标准偏低。据统计,辽宁省流域面积在100km2以上的425条中小河流中,除部分城市段达到20年一遇标准外,有50%的中小河流防洪标准不足5年一遇,有30%的中小河流防洪标准不足10年一遇,还有20%的中小河流未设防[3],许多中小河流只要遭遇稍大的雨洪就会形成灾害,这种防洪状态和沿河两岸的经济发展及沿河承担的保护效益不相适应。

1.2 治理模式单一,影响河流健康

辽宁省内中小河流众多,类型不一,既有分布于山区也有分布于平原,同时还有不少城镇和村屯沿河居于河流保护区内,传统的中小河流治理模式,多采用修堤、护岸、清淤等单一的工程治理措施,没有考虑生态对河道治理的影响,也没有采用针对地形特性、气候特性、流域特性和保护对象特性的整治措施。

1.3 人为破坏严重,水生态环境恶化

城乡居民临河而居,圈占围垦河滩地造成河道行洪断面萎缩,对防洪安全构成严重威胁。生活污水、工业废水向河流中不断排放,污染河流水体,同时污染周边浅层地下水,对沿河居民饮水安全造成影响,水生态遭到严重破坏。

1.4 管护队伍薄弱,管理机制不健全

目前,辽宁省对中小河流管理能力普遍较弱,主要表现在重建轻管、执法不严、生态意识淡薄、管理体制复杂、管理人员水平较低等方面,导致堤防常年失修、建筑物损毁老化、过度采砂、挤占河道等现象突出,给防洪安全带来极大隐患。

2 辽宁省中小河流治理模式

2.1 中小河流分区及特点

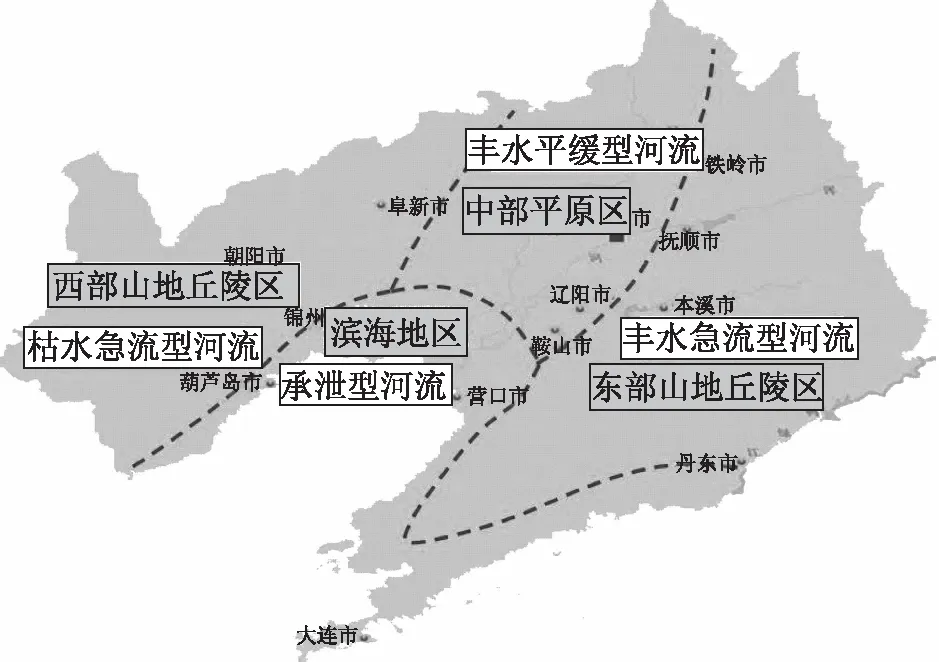

根据辽宁省地势特点,将辽宁省划分为东部山地丘陵区,中部平原区,西部山地丘陵区和滨海地区4个区域,如图1所示,不同区域的地貌特点、气候条件、河流特性有所不同,可具体划分为以下几类:

(1)东部山地丘陵区——丰水急流型河流

辽宁省东部山脉属长白山支脉,由南北两列平行山地组成,是辽宁中部地区内陆河流的发源地,年降水量在1100mm以上,该区域水资源较丰富、植被覆盖率高,河流具有较大的比降和流速。

(2)中部平原区——丰水平缓型河流

辽宁省中部为平均海拔200m的辽河平原,年降水量在600mm左右,是居住的集中地区,也是经济发达积聚的中心。该区域水资源较丰富、地势较平坦、河流比降和流速较小。

(3)西部山地丘陵区——枯水急流型河流

辽宁省西部山脉是由内蒙古高原向辽河平原过渡构成的,海拔在300-1000m之间,年降水量在400mm左右,是辽宁省降水最少的地区。该区域干燥少雨,植被覆盖较差,河流具有较大的比降和流速。

(4)滨海地区——承泄型河流

辽宁省南部和东部濒临渤海、黄海的滨海地区,拥有多条独流入海的中小河流,汛期暴雨集中且强度较大,使土壤很快达到饱和状态,河道淤积严重,同时受潮水顶托影响,河网蓄满水无法及时排出,造成涝灾。滨海地区土壤盐碱化,对植被生长不利,下游入海口处受海潮顶托阻滞,使上游洪水下泄不畅。该地区河流防洪压力小,主要以排涝为主。

2.2 中小河流治理模式

中小河流治理措施主要有堤防整修、河道清淤、岸坡防护和生态植被保护措施等,针对保护对象和现状堤防具体情况,满足城镇水景观和农村标准化村屯达标建设需求,集成各种整治技术,总结提出6种中小河流治理模式。

(1)模式1:堤防整修+修建拦河建筑物+生态护坡+生态护岸+植物措施

(2)模式2:堤防整治+生态护坡+生态护岸+植物措施

(3)模式3:生态护坡+生态护岸+植物措施

(4)模式4:河道清淤疏浚+生态护坡+植物措施

(5)模式5:生态护岸+植物措施

(6)模式6:河道清淤疏浚+植物措施

图1 辽宁省中小河流分区

2.2.1丰水急流型河流治理模式

丰水急流型河流河道比降大,水资源丰沛,洪水陡涨陡落,河流治理的主要任务是防洪,治理措施以生态为主,工程为辅。城市河段人口稠密,并有较高的防洪标准和景观要求,建议采用模式1进行处理;对于有居民居住且现有堤防标准偏低的郊区、乡镇和农村等区域河段,需满足一定的防洪标准,以确保两岸居民的安全,建议采用模式2进行治理;对于易受洪水冲袭且没有居民居住的河段,或现有堤防达标的有居民居住的河段,河道应尽可能保持其自然原生状态,采用基于生态治理为主的岸坡防护措施,需采取生态格网石笼护岸等方式,以防洪水冲刷侵蚀河道两侧的农田和林地,建议采用模式3进行治理;对于无居民居住且河道淤积较为严重的河段,河流应维持自然原生状态,并结合清淤和生态防护措施进行治理,建议采用模式4进行治理。在植物措施的选择方面,根据辽宁省地理气候条件,对于丰水急流型河流,可采用柳树、枫杨等植物,辅以杞柳或红毛柳对岸滩进行防护。枫杨和柳树起到固堤作用,红毛柳和杞柳对河滩地的水土保持效果明显。

2.2.2丰水平缓型河流治理模式

丰水平缓型河流河道比降和流速较小,河流治理任务是防洪兼顾排涝,居民临河而居,也是经济、人口的集聚的中心,治理措施应兼顾防洪排涝、水资源利用和生态环境保护等方面。对于城市河段,采用模式1进行治理,平原地区河道较宽,河流两岸修筑一定防洪标准的堤防,通常采用设置亲水平台的复式断面,营造舒适宜居环境;对于郊区、乡镇和农村等有居民居住且现有堤防标准偏低的河段,采用模式2进行治理;对于没有居民居住的河段,或现有堤防达标的有居民居住的河段,河道应维持其自然原生状态,采取清淤和生态护坡等措施进行简单治理,建议采用模式4进行治理。丰水平缓型河流的植物措施,多采用乔、灌、草相结合的生物治理模式,主要植物为垂柳、杞柳、菖蒲、荷花等。利用耐水湿的垂柳、杞柳对堤防坡面进行防护,利用生命力强的水生植物对坡脚进行防护,同时能起到净化水质的作用。

2.2.3枯水急流型河流治理模式

枯水急流型河流河道比降大,多为季节性河流,非汛期易断流,汛期暴雨容易形成山洪,加之植被覆盖较差,岩石裸露较多,蓄水能力低,泄流快,洪峰陡涨陡落,极易造成严重洪水灾害,治理的主要任务是防洪,治理措施以水土保持措施为主,局部险工段布置工程措施。对于人口密集的城市河段,采用模式1进行治理;对于有居民居住且现有堤防标准偏低的郊区、乡镇和农村等区域河段,采用模式2进行治理;对于易受洪水冲袭且没有居民居住的河段,或现有堤防达标的有居民居住的河段,采用模式5进行治理,对易受冲刷的险工险段,适当采用硬质防护型式;对于无居民居住且河道淤积较为严重的河段,河流应维持自然原生状态,以河道清淤结合适当的植物保护为主的措施进行治理,建议采用模式6。枯水急流型河流的植物措施,受该地区的气候影响,多选用耐寒、耐瘠薄且耐水湿的植被作为主要应用树种,如速生杨配合紫穗槐的模式,速生杨多种植于堤防断面较宽的护堤地内。

2.2.4承泄型河流治理模式

承泄型河流防洪压力较小,治理任务以排涝为主,治理措施着重生态建设和疏浚工程,解决排涝问题。对于城市河段,为满足两岸居民的防洪安全和景观需求,采用模式1进行治理;对于有居民居住且现有堤防标准偏低的郊区、乡镇和农村等区域河段,仍需通过堤防整治技术提高防洪减灾能力,采用模式2进行治理;对于没有居民居住的河段,或现有堤防达标的有居民居住的河段,采用模式4,即河道清淤疏浚措施结合生态岸坡防护技术,防止由于河网排水不畅产生涝灾。承泄型河流的植物措施多为耐水湿且耐盐碱较好的物种,如丁香、水蜡、垂柳、刺槐、芦苇等。

3 辽宁省中小河流治理应用实例

本文提出的治理模式在辽宁省拉马河、社河、蒲河、凉水河、熊岳河、太平河等多条中小河流的治理工程中已得到成功应用,这里以丰水急流型河流拉马河和承泄型河流太平河为例进行简要介绍。

拉马河是辽河中下游右侧的一条支流,位于辽河干流右岸,发源于辽宁省法库县北慈恩寺乡西北山城子村,流经辽宁省法库县、铁岭县,于石佛寺水库闸址上游4km处汇入辽河。全河流域面积733km2,河长61.0km,平均比降7.73‰。拉马河位于辽宁省东部山地丘陵区,属于丰水急流型河流,河段两岸以村屯、耕地为主,均为农村段,目前部分河段前期已完成堤防防护,仍有部分堤段防洪标准偏低,不足10年一遇。采用“模式2:堤防整治+生态护坡+生态护岸+植物措施”进行整治。在清滩、清障的基础上,对未达到设计防洪标准的堤防进行达标治理,以提高河道的防洪能力。岸坡防护分为两种形式,在支流胜利河河口段及河口对岸等冲刷较为严重的河段,采用双绞格网石笼护坡防冲防护至设计水位以上0.5m处,石笼护坡顶部至堤防顶部之间采用灌木生态护坡。其他河段采用生物防护,迎水坡布置灌木生态防护措施,河道内布置乔木生态防护措施,背水坡播撒草籽。所采用的乔木为柳树,灌木选择杞柳。

太平河是位于辽河和绕阳河之间的一条排水河道,起源于盘山县得胜镇得胜屯,流经高升镇、得胜镇、太平镇、陆家乡、盘锦监狱和曙光油田,在盘锦监狱南经太平河闸入辽河,全长37.4km,在盘山县境内长度为31.9km。太平河承担着沿岸的农田排水,以及沿岸乡镇汛期村屯排涝任务,是滨海地区典型的中小河流,以防涝为主,属于承泄型河流,防涝标准为5年一遇,采用“模式4:河道清淤疏浚+生态护坡+植物措施”治理。整治段18km内共清淤54万m3,经土质检测,该河两岸土质盐碱化程度较高,不利于植物生长,因此选择垂柳和刺槐搭配的耐碱性品种,并采用外运沙壤土改良土质。

4 结语

随着国家对主要江河的防洪建设,大江大河及其主要支流的防洪体系框架已基本形成。与大江大河相比,中小河流的治理总体滞后。本文针对辽宁省地形特性、气候特性、流域特性,提出了适用于4种河流类型的6种综合治理模式,在保障防洪安全的前提下,兼顾生态需要,促进人与自然的和谐相处,已在辽宁省多条中小河流治理中得到推广应用。经过治理的河流重点河段行洪能力得到增强,沿河城镇和重要农田保护区的防洪标准得到提高,发生常遇洪水时的灾情可显著减轻。研究成果对于提高中小河流治理效率和质量有重要的意义,同时也可为地区性或国家层面的河流生态治理设计、施工及管理方案的制定提供客观、科学的参考依据。