914例重型急性高原病危险因素分析

2019-05-08何晓冯丽杜玉开

何晓 冯丽 杜玉开

随着经济发展,急进青藏高原的人群愈发普遍,急性高原病的发生随之增多。急性高原病是指人体急进高原地区或者由低海拔高原进入更高海拔地区时,由于暴露于低氧环境而发生的各种病理性反应[1]。急性高原病分为轻型急性高原病(急性高原反应)和重型急性高原病[2](高原肺水肿和高原脑水肿)。急性高原病对人体健康有较大的影响,轻型能够降低人体机能,影响人体的感觉、思维判断、反应力和情绪等,降低工作效率[3-4]。若不休息或给予恰当治疗,病情恶化,极易转化为重型,严重者可能导致死亡。高原肺水肿和高原脑水肿已成为导致死亡或诱发高原多器官功能障碍综合征的主要原因[5]。国内外关于急性高原病的研究较多,发病率及影响因素各不相同。影响因素主要有到达海拔高度、是否感冒、疾病史、性别、BMI和心理状况等[6-7],但目前尚无定论。鉴于入藏人群的多样性和某些生理生化指标的侵入性,本研究将侧重研究重型急性高原病的流行病学影响因素,着重探索重型急性高原病的危险因素,以期降低重型急性高原病的发生。

1 对象与方法

1.1 研究对象

采取整群抽样的方法,收集2012年2月—2014年12月间在西藏自治区7个医院就诊或住院的所有急性高原病患者914名,其中急性高原反应605名、高原肺水肿284名和高原脑水肿25名。纳入标准为:①中国患者;②确诊为急性高原病;③完整配合医生治疗,且完成调查问卷;④意识清醒或经治疗后意识清醒,能够回忆一般人口学特征和抵达高原前后48小时内的心理情况。

1.2 研究方法

采用统一的调查表进行流行病学调查,问卷内容包括一般人口学特征、健康状态、生活方式、进入高原情况、心理状况、抵达高原前后的习服和用药史等。症状、体征、临床表现和疾病史等由医生据患者实际情况填写,一般人口学特征、生活方式和心理状况等由患者清醒后自行填写。

急性高原病根据国际公认的1993年在路易斯湖国际低氧大会通过的国际高原病诊断标准[8-9]。高原肺水肿和高原脑水肿的诊断标准为中华医学会制定的GJB1098-1991标准[9-10]。焦虑采用国际公认的焦虑自评量表[11-12]判定。失眠采用亚森失眠量表[13]判定。倦怠采用爱普沃思困倦评分[14]判定。常住地地点及海拔分布上,采用我国地势的三级阶梯进行分类[15];到达高原的季节上,根据抵达高原时间分类,5~9月为夏半年,10月至次年4月为冬半年[16]。

1.3 质量控制

调查开始前,对所有的调查员统一培训,开展预调查,对主要问题进行解释和调整。调查过程中,调查员负责对应地区医生的问卷填写培训。及时审核问卷的准确性和完整性,如有疑问重新询问并填补完整。最后,对所有问卷进行双人录入,对数据进行核对和逻辑检查,保证准确性。

1.4 统计学分析

采用Epidata 3.2建库并进行数据录入,采用Excel 2003和SPSS 19.0对所有数据进行处理分析和图表制作。在分析过程中,为充分利用收集的资料,SPSS分析时每项数据自动过滤缺项的样本,得出每一变量的有效样本数。主要统计方法有:描述性分析、χ2检验、t检验和多因素Logistic回归分析。描述性分析中,计量资料用均值±标准差表示,计数资料采用频数和构成比表示。首先进行单因素分析,筛选出有意义的自变量,进行Logistic回归。用生成的预测值为检验变量,以是否为重型急性高原病为状态变量生成ROC曲线。

2 结果

2.1 基本情况及重型急性高原病影响因素的单因素分析

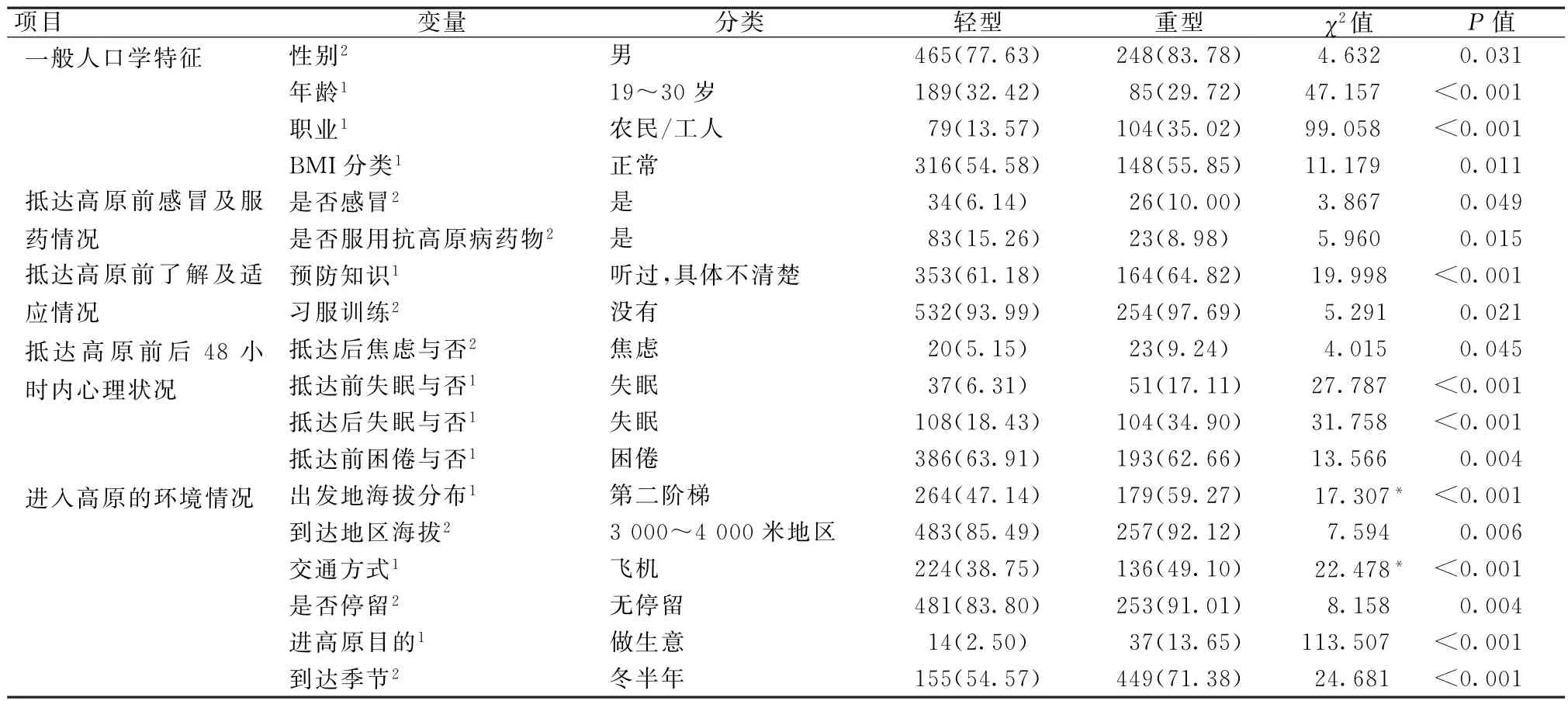

本研究共收集914名急性高原病患者资料。调查对象中,平均年龄为32.09±12.95岁(869人),最大年龄70岁,最小的9岁。914例急性高原病病例中,轻型急性高原病605例(66.2%),重型急性高原病309例(33.8%),其中高原肺水肿284例(31.1%),高原脑水肿25例(2.7%)。χ2检验结果显示,与轻型急性高原病相比,18个因素对重型急性高原病的发生两组间差异有统计学意义,包括:性别、年龄、职业、BMI分类、是否感冒、是否服用抗高原病药物、预防知识、习服训练、抵达高原后48小时内焦虑状况、失眠与否、抵达高原前48小时内失眠、困倦与否、出发地海拔分布、到达地海拔、交通方式、是否停留、进高原目的和到达季节。

2.2 重型急性高原病多因素Logistic回归分析

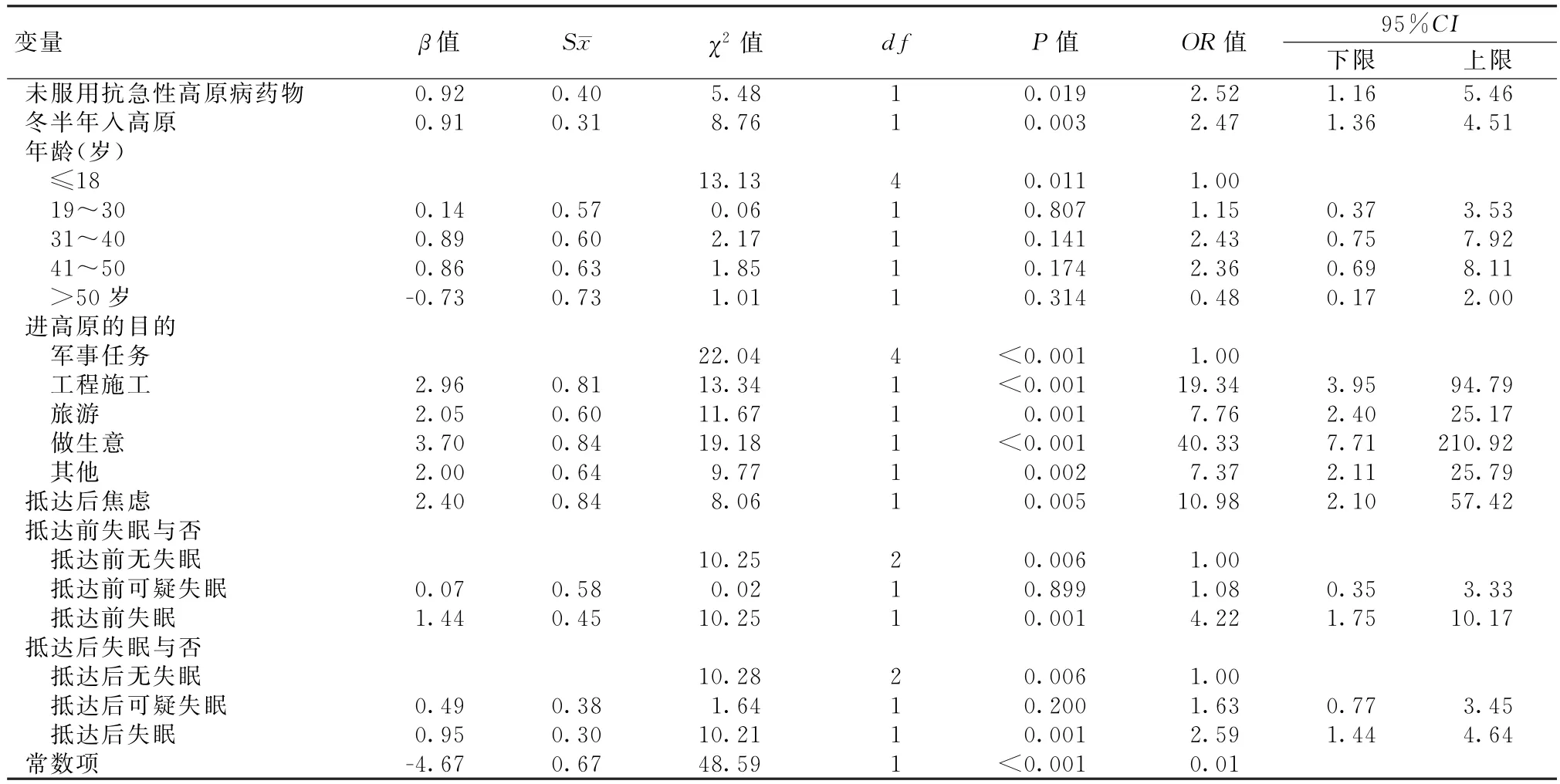

多重共线性诊断发现上述18个变量的方差膨胀因子均小于3,显示变量间不存在多重共线性,故可进行二元多因素Logistic回归分析。将18个因素作为自变量,急性高原病的类型作为因变量,按α入=0.05,α出=0.1的标准进行向前逐步Logistic回归分析,均以赋值为1的组别为参照。

表1 重型急性高原病发生与否单因素分析结果 n(%)

多因素Logistic回归分析中,有7个因素进入回归方程,即对重型急性高原病的发生差异具有统计学意义的危险因素为:未服用抗高原病药物发生重型急性高原病的风险高于服用抗高原病药物(OR=2.52,95%CI:1.16~5.46);冬半年到达高原发生重型急性高原病的风险高于夏半年(OR=2.47,95%CI:1.36~4.51);抵达高原后48小时内的焦虑相对于无焦虑风险很高(OR=10.98,95%CI:2.10~57.42)。年龄对重型急性高原病的发生差异有统计学意义(P=0.011)。相对于有军事任务的军人比,其他进入高原的人群发生重型急性高原病的风险均比较高(工程施工vs.军事任务:OR=19.34,95%CI:3.95~94.79;旅游vs.军事任务:OR=7.76,95%CI:2.40~25.17;做生意vs.军事任务:OR=40.33,95%CI:7.71~210.92;其他vs.军事任务:OR=7.37,95%CI:2.11~25.79)。相对于无失眠,患者抵达高原前后48小时内的失眠,均是重型急性高原病的危险因素(抵达前失眠:OR=4.22,95%CI:1.75~10.17;抵达后48小时内失眠:OR=2.59,95%CI:1.44~4.64)。见表2。

表2 重型急性高原病发生与否的多因素Logistic回归

本研究采用ROC曲线下面积作为评价预测模型的性能。选取Youden指数最大的那一个诊断界点作为最佳工作点。Logistic回归模型ROC曲线下面积为0.856(95%CI:0.823~0.889),截断点为0.37时,Youden指数最大,此时灵敏度为70.4%,特异度为84.8%,预测准确率为79.5%;模型的ROC曲线下面积离标准参照线较远,且接近1,说明模型拟合较好,预测准确率较好。

3 讨论

本研究发现,年龄对于重型急性高原病发生的单因素和多因素分析均有统计学意义。随着年龄增加,脂肪层变厚及BMI增加,体力和心肺功能等各方面有所变弱,基础疾病发生率随之增加,使得心肺负荷加大,进而导致急性高原病的发生风险增加。单因素分析显示,19~30岁年龄段的人群重型急性高原病发病率高于其他组别,这可能与年轻人耗氧量更多,运动量更大,暴露环境更加恶劣且对急性高原病不重视等因素综合作用有关。

本研究发现,未服用抗高原病药物发病风险是服用抗高原病药物的2.52倍,单因素及多因素分析差异均有统计学意义。服用抗高原病药物不仅在生理上能够提升机体低氧活动能力,同时预防药物的心理安慰可能降低机体的焦虑水平。本研究发现,冬半年到达高原发病风险是夏半年的2.47倍,单因素和多因素分析差异均有统计学意义。海拔增高,温度和含氧量随之递减,这些都极易造成人体的调节机制失效;冬半年温度低,空气干燥昼夜温差大,更易诱发上呼吸道感染,加重呼吸系统和心肺负担,进而导致疾病发生或使急性高原反应的病情加重。

本研究发现,相对于从事军事任务的人群,其他人群发病风险均很高,单因素和多因素分析两者差异均有统计学意义。体力活动会加重血液系统和心脏呼吸系统的负担,从而发生重型高原病的风险较大。从事铁路维护的工人和务工人员由于工作环境相对恶劣,劳动时间安排紧,劳动强度大,发生重型高原病的风险较大。旅游者、商人由于行程满、旅途劳累和应酬喝酒等原因,重型急性高原病的风险增加。而从事军事任务的人群由于经过严格的身体条件选拔且多为青壮年男性,与其他人群相比身体素质和适应能力均较好,且有较为完善的医疗保障,因此发生重型急性高原病的风险较低。

本研究还发现,抵达高原后48小时内焦虑的人群发病风险是无焦虑人群的10.98倍。抵达高原前48小时内失眠人群发病风险是无失眠人群的4.22倍,抵达高原后48小时内失眠人群发病风险是无失眠人群的2.59倍。高原缺氧环境可能影响人体的脑功能,导致反应、注意力、感知、记忆、思维、情绪或睡眠方面的障碍。心理因素与疾病的关系比较复杂,缺氧影响神经精神系统,抵达高原前后的心理焦虑、睡眠缺失、神经精神系统的改变也会加重急性高原病的发生和发展。

开展预防知识普及,在各旅游点或交通点提供氧气罐、预防药品和建立急救网络系统,针对易感人群建立一个全方位立体的急性高原病的预防体系,对于降低重型急性高原病的发生有很大作用。