土木工程人才SIM培养模式的创新与实践

2019-05-05陈春红朱平华

陈春红,朱平华,胡 坤

(常州大学环境与安全工程学院,江苏 常州 213164)

现代职业教育体系对现代产业体系的发展起着重要的支撑作用.我国产业结构在不断调整、转型和升级,对技术应用型人才的需求也在变化,迫切要求高等职业教育与本科教育相衔接,提升人才的质量和层次.近年来,教育部门非常重视应用型人才及职业教育技能型人才培养,相继发布很多指导性文件[1-2].同时,随着我国“一带一路”战略的不断推进,越来越多的中资企业赴海外投资基础设施建设,因此大大增加了精技术、懂外语的国际化专业人才的需求.高等院校作为我国土木工程专业人才储备库,必须不断深入加强高等教育改革,持续推进建设世界“双一流”大学,为企业源源不断地输送专业化和国际化人才.我国高等院校土木工程专业与世界一流大学的差距不断缩小,但在人才国际化培养方面仍有不足,如何缩小和消除与世界一流大学在这块的差距,是一个急需破解的难题[3-4].

因此,文章分析了中职—本科“3+4”分段培养的现实问题,以及我国高等院校土木工程专业的国际化人才培养的瓶颈,总结我校和武进中等专业学校分段培养的经验,分析我校和德国莱比锡应用技术大学国际化合作办学方法,根据我国现代产业要求,以校企合作、校际合作为办学途径,提出了土木工程应用型本科人才培养的标准化(Standardization)、国际化(Internationalization)、模块化(Modularization)模式,即SIM模式,开发出中职学校教育、应用型本科教育与结构工程硕士相衔接的“3+4+1”八年一贯制的高素质土木工程人才培养的现代教育体系.

1 土木工程人才培养的SIM模式

中职教育注重的是学生的工程实践能力,而本科教育注重逻辑性和科学性,其知识体系更加系统,两者在课程体系、教学方法和培养目标等存在较大差异.目前阶段性培养主要问题是培养目标不够明确,两阶段教学衔接融洽度低,导致学生实践能力不强,知识体系也不够系统[5].我国大部分高校的人才培养方案中没有体现国际化人才培养意识.有些高校对国际化办学理解不到位,只是设置了部分双语教学课程,但是课程教学内容没有与国际接轨,导致教学效果不好,教学改革流于形式.当前我国高校师资队伍国际化水平整体不高,制约了国际化人才的培养.大部分高校教育经费紧张,用于国际化环节的教育费用不足,导致国际化教育建设得不到有效投入,使得教师缺乏国际交流机会和平台,限制了大部分教师到世界知名大学访学交流,提升业务水平,拓展国际化视野;同时也难将国外知名教授请进校门,对学生进行授课,拓展学生的国际化视野,教学质量得不到全面提升[6].

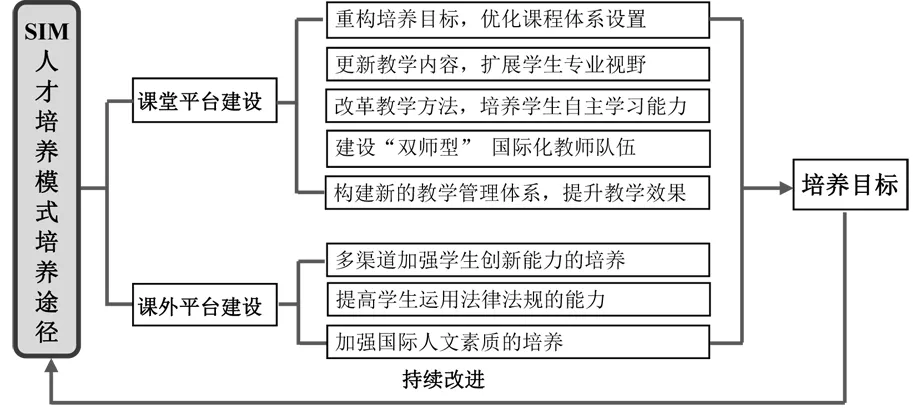

经过多年的理论研究和实践探索,课题组提出了土木工程应用型人才的标准化(Standardization)、国际化(internationalization)、模块化(modularization)的培养模式,简称SIM模式(见图1).该模式根据本专业所对应的岗位群的总体知识、能力和素质要求作为培养目标,提出中职、应用型本科、硕士教育的阶段培养目标,利用模块化教学理念,构建内涵衔接模式,系统化、一体化设计中职与大学应用型本科及硕士无缝对接的土木工程专业的人才培养目标.

2 明确中职—本科衔接培养的运行程序,规范教学过程

图2 中职—本科“3+4”衔接课程体系

为避免中职—本科分段培养阶段中出现教育内容重复和断层,在课程安排上要做好铺垫承接安排.图2为中职—本科衔接课程体系.在中职教育阶段对学生的培养目标是加强基础性、突出综合性、强调工程性,重视学生理论知识及专业基础,以便学生能够顺利衔接到应用型本科教学体系,本科教育突出“专业大平台、方向小模块”的课程特点,对课程体系及教学内容进行调整和充实.因此,两阶段开设相近或相同课程时,要合理分配各阶段的教学内容和教学深度.如中职阶段的《建筑力学与结构》课程,结构力学知识主要讲述静定结构部分内容,本科阶段《结构力学》课程重点讲述超静定结构部分内容,这样教学内容既有难度梯度,又避免了重复或断层.为了让中职-本科课程更好地衔接,两阶段的高校教师组建教学改革团队.对于两阶段均开设的相同或相近的课程,前阶段课程结束后,任课教师要对该课程的教学进行详细地总结,对学生掌握课程内容的情况进行合理地评价,对下阶段课程内容和教学方法有所建议.

为了保证教学质量,注重规范教学过程.制定《“3+4”教师工作制实施细则》,严格规范教师的教学行为和育人行为; 制定《“3+4”教学质量评估细则》,从教学过程控制、课程达成度分析、课后问卷调查等方面形成一套完整的教学质量评估和信息反馈机制;制定《“3+4”教学资料编写及存档基本要求》,保证各类教学文件的分类归档和妥善保管.

3 构建合理的课程体系,加强中外课程内容的整合与衔接

为了培养国际化人才,我校与德国莱比锡应用技术大学联合办学, 开展“4+ 1”联合培养项目.学生用4年时间在国内完成本科课程,再用1年时间在德国完成硕士课程,取得硕士学位.通过开展中外合作办学,把国际前沿的教育理念引进来,对学生的专业学习和视野大有裨益,从而使培养出来的学生更加国际化.

中德高校合作办学,糅合双方的教育理念,共同制定应用型本科和硕士教育分段培养目标,建设本科与硕士教育衔接路径,构建比较科学的内涵衔接模式,一体化设计应用型本科及硕士无缝对接的土木工程专业的课程体系设置.原有的课程根据专业能力要求进行模块化处理,按照能力递进关系构建四个不同模块(见图3).专业主干课程和专业方向课程群培养学生的基本知识,教学内容侧重于理论知识的掌握,能力拓展课程主要拓展培养学生的专业能力,强调理论应用实际,锻炼学生的工程能力;在能力提升课程中主要提升学生的专业能力,锻炼学生的科研能力和创新精神.两阶段相同或相近课程要形成难度梯度,教学内容的深度逐渐加强.比如在专业主干课程群中,《混凝土结构原理》的教学目标是学生掌握混凝土结构的基本原理,对混凝土构件能够进行设计;在能力拓展课程群中,《钢筋混凝土专题》采用的是案例法教学,结合实际工程,学生利用钢筋混凝土结构原理可以对工程出现的问题进行判断分析,给出解决方案,培养学生的实际工程能力;在能力提升课程中,《钢筋混凝土结构》的教学目标是要求学生掌握更复杂的高层钢筋混凝土结构的设计方法.这样,学生通过多个阶段的学习,专业能力螺旋上升循环递进,达到培养高层次人才的目标.

4 拓展人才培养途径,多领域多角度建设培养平台

为了保障人才培养目标的实现,提高人才培养质量,积极拓展人才培养途径,多领域多角度建设培养平台,构建了合理科学、切实可行的人才培养途径(见图4).为了加强学生中职—本科的联系,学生在中职教育阶段,每年组队参加常州大学举办的校内土木工程结构大赛、工程测量技艺大赛及力学学科竞赛,加强两阶段学生的交流和学习,同时邀请国内专家做学术报告,让学生了解国内行业科技发展现状,本科教师参与中职阶段主干课程的部分教学工作,参与课程考核.在本科阶段,为了拓宽学生的学术见识,教师将科技项目和科技成果充分融入到教学改革中,将教师的科研活动与课堂教学、实践教学、教材建设和科技创新活动等结合起来,努力培养学生的科学素养和创新精神.同时,为了扩大学生的国际视野,多次邀请国外专家做学术报告,让学生了解国外行业科技发展现状与趋势.为了让学生顺利过渡到德国的教育阶段,在国内本科的第八学期采用全英文授课,且授课内容不局限于国内规范规程的内容,根据欧洲及美国的规程和规范对教学内容进行了相应的补充.

图4 SIM人才中职—本科—研究生三阶段人才培养途径

5 结语

该模式完善了职校升学制度,体现终身学习理念,满足企业用人需求,增强学生的社会竞争力,紧跟建筑行业发展,提升了从业者层次;积极推进教学内容模块化、教学制度规范化及学生视野全球化的改革,教师们的教学水平得到了很大提升,教学理念和教学方法都得到了较大地改进,推动了土木工程专业的教学改革,培养具有国际视野的应用型人才;解决了阶段性培养教学衔接融洽度和原有体系与应用型人才培养目标符合度不高的问题.

迄今为止,我校土木工程专业利用“SIM人才培养模式”已经培养了4届毕业生.大部分学生毕业后就职于国内建筑企业的海外工程项目部,部分学生在“一带一路”沿线国家的基建项目上工作,如越南、沙特、老挝等国;部分学生在非洲援建项目上工作,如赞比亚、埃塞俄比亚等国.据用人单位反馈,这些学生既懂技术又懂外语,工作能力较强,满足了企业在拓展海外业务方面的人才需求.