公益组织社会价值浪费对捐赠意愿的影响研究*

2019-05-05刘艳彬鞠芳辉

刘艳彬,鞠芳辉

(浙江大学 宁波理工学院,浙江宁波315100)

一、绪论

公益性社会组织是我国社会主义现代化建设的重要力量,在促进经济发展、繁荣社会事业、创新社会治理、扩大对外交往等方面发挥了积极作用。根据民政部统计(2016),全国依法登记的社会组织已达67.5万个,其中基金会5 204个,社会捐赠总量达到1 046亿元。然而,目前社会组织仍然缺乏健康有序的发展,发生于公益性社会组织的价值浪费大量存在[1],主要表现在三个方面:(1)公益项目执行过程中的无效,这包括项目款侵占滥用、捐建援建不达标、公益目标被替代等问题;(2)公益目标确定的低效,公益目标群体和目标区域的选择存在着大量“跟风”现象,如公益活动扎堆举行、大灾面前比赛献爱心、重复助学等;(3)公益项目执行手段的无效,现有公益基本遵循着“社交媒体曝出热点——网络争相转发——民众爱心迅速爆棚——新的议题层出不穷”,没有找准社会需求的平衡点,从根本上满足社会需求。

近年来党中央、国务院高度重视社会组织的健康有序发展,2016年8月出台了《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》,民政部也即将出台《社会组织抽查暂行办法》,这些政策措施将对规范、监督社会组织发展起到积极作用,然而这些政策对于抑制发端于公益性社会组织内部的价值浪费毕竟作用有限,并且目前无论是在理论界还是实务界对价值浪费现象和成因均缺乏相关的探讨。为此本文阐明了公益组织价值浪费概念内涵,并对公益组织价值浪费的结果变量与价值浪费的关系进行了实证分析。此外,本文还说明了研究结果的管理意义,为公益组织价值浪费的矫治提供了策略和思路。

二、社会价值浪费:概念的构成

(一)理论基础

社会价值由非政府组织或社会企业、社会计划创造[2]。社会价值浪费源于社会组织价值创造的效率较低或效果较差。根据Zahra et al[3]建议,我们对于社会价值浪费的概念,可以借鉴组织效率领域的研究洞见来明析,组织效率理论提供的分析框架为批判性地评估组织(包含非营利组织)的运作效率提供了一系列有用的工具。在相关文献中,有三种代表性的模型:目标模型、系统-资源模型和功能模型。按照目标模型,所谓效率是“组织实现其目标的程度”[4]。换言之,组织致力于最小化期望产出和实际产出之间的差距。与之对比,系统-资源模型将组织嵌入它所处的经济社会和制度背景,认为组织的效率是其在环境中获取稀缺的、有价值的资源的谈判地位和能力。第三种模型即功能模型[5],它包含了上述两种模型的元素,因此可以被看作一种混合模型。这一模型将目标导向置于特定经济社会和制度背景,并将效率定义为“组织的产出有益于其所处的社会的程度”。功能模型由此适用于评价社会干预的效率,因为它吻合了公益组织应有益于社区乃至整个社会的目标导向[6],因此,借鉴功能模型发展比较社会价值浪费的分析框架是适宜的,它也为我们理解社会背景下的价值浪费提供了理论基础。

(二)社会价值浪费的定义

为了在功能模型的基础上进一步明晰社会价值浪费的概念,我们对15名公益组织的管理者、管理与服务于公益组织的机构负责人以及高校学者进行了访谈,其中有5名来自基金会,5名来自社会团体,2名来自社会服务中心,3名来自高等院校,有2名被访者来自同一个组织,其他13个组织均有1名被访者。对被访者访谈中主要涉及的两个问题的回答可总结如下:(1)公益组织在帮助弱势群体时是否有耗费较多的精力和资源,却收效甚微(没有真正满足弱势群体的需要)的情况出现,具体表现在哪些方面?(2)公益组织在帮扶弱势群体时资源的利用和使用效率如何,具体表现在哪些方面?大部分被访者都表示,公益项目执行中普遍存在没有很好满足弱势群体社会需求的情况,没有实现公益项目预期的效果,当然也存在另外一种情况,即便达到预期的效果,满足了弱势群体某一方面的社会需求,但对比相同的公益项目,资源消耗过多,我们将这些情况的出现称之为“社会价值浪费”。参考国内外相关文献[7]对社会价值创造的观点以及访谈的反馈,本文把“社会价值浪费”理解为公益组织在采取一种社会干预试图引起的在社会福利(Social Well-being)方面处于弱势的群体发生积极改变,但却没有达到预期目的或产生过多资源消耗的情况。具体而言,我们将其定义为干预对象在干预前后在某一领域已提升社会需求满意度(Demand Satisfaction)与应提升社会需求满意度的差额。因此,“社会价值浪费”是一个从干预对象角度出发,基于干预对象社会需求的满足情况来衡量,即本应产生的社会价值,因为公益组织内外的某种原因而未实现的部分,我们变成视之为“社会价值浪费”,这就区别于一般意义上因管理不善或其他原因而引起的公益资源闲置、损耗或损坏的“浪费”。本文认为“社会价值浪费”是一个复合概念,它包括:

1.社会价值创造低效率,即满足弱势群体某一方面社会需求的成本过高,这既是指公益组织在满足弱势群体社会需求的过程中组织效率低下,也是指在此过程中所使用的技术落后而形成的资源利用效率低下。

2.社会价值创造低效果,即没有或尚未满足(本来可以满足)弱势群体某一方面社会需求,这既是指公益组织没有准确识别弱势群体的社会需求而出现的价值浪费,也是指因公益组织自身能力不足或执行能力不足,难以达到项目预期效果,或是指没有有效预估公益活动或项目的风险而出现的价值浪费。

因此,“社会价值浪费”可视为“社会价值创造”的对立面,这种现象的产生有悖于公益组织的使命,公益组织一方面要更多地创造社会价值,同时也要减少社会价值的浪费。

三、社会价值浪费对捐赠意愿的影响

社会捐赠是公益组织的主要筹资来源,捐赠来源主要包括个人、企业、政府和其他社会组织。从捐赠结构来看,美国75%以上慈善捐赠来自个人,而在中国来自个人的捐赠不到20%,大部分捐赠来自企事业单位[8]。哪些因素对个人捐赠产生了影响?一些学者认为较高的非公益项目支出反映出组织在完成其使命时具有较高的难度,对捐赠也会产生负面影响[9]。而 Tuckman&Chang(1991)[10]的分析表明管理支出相对总支出比例较高(即管理效率越低)的公益组织,可用于公益支出的资金相对较少,捐赠主体可能会质疑该组织对捐赠资金的合理使用,这会影响其后续的捐赠意愿。由此可知,当公益组织社会价值浪费水平较高时,其捐赠者的捐赠意愿将受到不利影响,据此,我们做如下假设:

H1:公益组织的价值浪费水平与捐助者的捐赠意愿呈显著的负向相关关系。

另外,捐助者对于公益组织的信任也会对其捐助意愿或捐助承诺产生重要影响,Morgan&Hunt[11]的研究己实证捐助者信任与捐助承诺之间具有显著的正向关系,Bhattacharya et al.[12]也为这种关系提供了实证支持。对于一些捐赠者来说,其捐赠过程通常被视为利己行为的结果,他们的捐赠意愿已被证实是希望获得某些形式的个人回报,因此,捐赠者会根据自己对公益组织及公益事项的感知来判断是否相信未来能从中获得满足。倘若通过这些因素的判断能够使捐赠者产生信任感,这使他们会进一步根据这种感知状态,来承诺是否向该接受组织或公益事项捐赠或持续捐赠。而Sargeant&Hilton[13]认为捐赠者对公益组织服务效率与质量的感知会影响其信任感,进而影响其捐赠意愿。结合上述分析,我们做如下假设:

H2:公益组织社会价值浪费水平与其捐助者对公益组织的信任呈负相关关系;

H3:捐助者对公益组织的信任与其捐助意愿呈正向相关关系。

综合上述分析,我们拟构建公益组织价值浪费对捐助者捐助信任与捐助意愿影响的模型,具体模型如图1所示:

图1 社会价值浪费、捐助者信任与捐助意愿的关系模型(模型Ⅱ)

四、研究方法

(一)数据的收集与样本的特征

本文在分析公益组织社会价值浪费与个人捐赠意愿的关系时选择对公益组织有一定了解、具有一定捐助经验的个人为研究对象,采用具有一定数量奖励(每份有效问卷10元钱)的网络问卷调查的方法,共收集有效问卷215份,参与调查人员的基本信息统计如表1所示。

(二)测量工具

本研究中的变量包括社会价值浪费、组织策划能力、组织执行能力、财务治理、信息披露、风险管理、组织使命、公益政策与法律环境、捐赠者信任、捐助承诺等,使用李克特五点尺度进行衡量。为确保测量工具符合信度和效度标准,对各变量的测量将以相关文献中的量表为基础,结合公益组织具体情境进行调整和修改后使用。

根据前面我们对社会价值浪费内涵的界定,并参考公益组织效率评估文献[14],确认了如下7个测量题项:(1)一般而言贵组织的公益项目执行团队具有较高的效率;(2)一般而言贵组织公益项目都具有较好的执行效果;(3)贵组织的公益资源都具有较高的使用效率;(4)其他公益组织相比较公益资源的使用效率较高;(5)贵组织的公益项目或多或少都存在资源浪费的情况;(6)贵组织公益善款的使用情况与捐赠者的意愿尚有差距;(7)贵组织对公益物资的管理比较松散。具体测量时采取反向计分的方法。

表1 数据Ⅱ的描述统计分析

捐赠者信任量表参考Mayer et al.[15]的研究,共3个题项,这包括:(1)对于我捐助的公益组织我是十分信赖的;(2)我愿意向已捐赠过的公益组织继续捐助;(3)我愿意推荐别人向我选定的公益组织捐助。捐助承诺的量表则参考Morgan&Hunt[11]的研究,共4个题项,这包括:(1)我愿意尽自己所能,尽可能多地捐助;(2)我对公益组织的捐助给我带来荣誉感和幸福感;(3)相对于捐助给个人,我更倾向于捐助给公益组织;(4)我认为把资金捐助给公益组织能让这笔资金发挥的价值最大化。

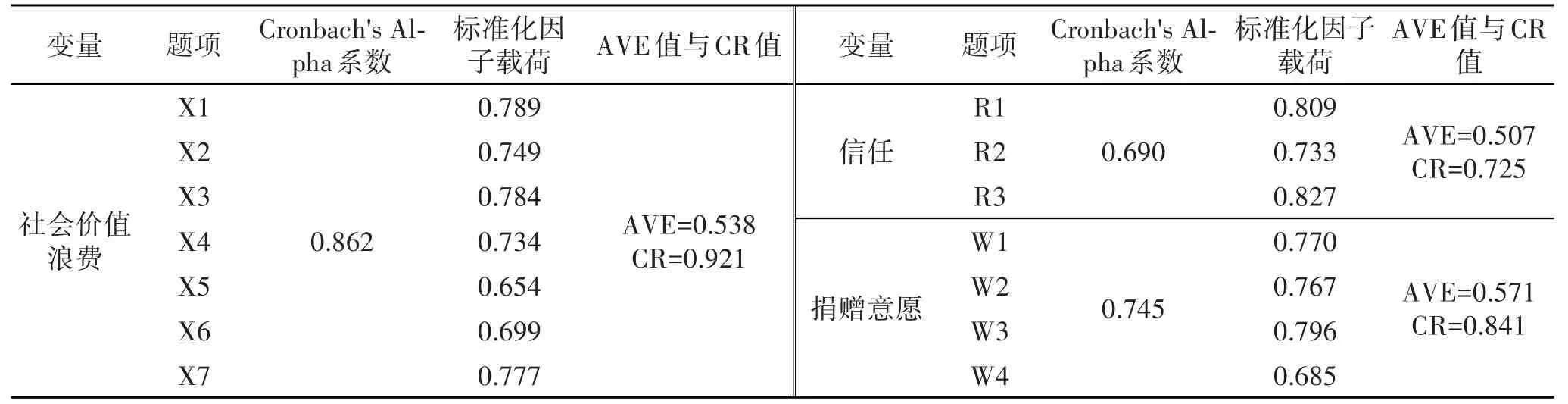

(三)信度与效度分析

信度分析:各量表的Cronbach'sα系数均高于0.6,并且大都在0.7以上,可知各量表均具有良好的信度。

效度分析:本研究使用AMOS软件对论文中各主要研究构念进行了验证性因子分析,由此得出了各个题项的标准化因子载荷,之后又以此为基础计算出了各构念的AVE值和CR值。有学者指出,当各题项的标准化因子载荷大于0.5,且各潜变量的AVE值大于0.5,CR值大于0.7时,那么衡量该潜在变量的量表就具有良好的收敛效度[21]。结果表明,本研究所用量表均具有良好的收敛效度(如表2所示)。

表2 数据Ⅱ量表的信度与效度分析

五、数据分析结果

对于本文提出的理论模型,结构方程模型是一个合适的检验工具,结构方程模型可以用于检验潜在的理论变量之间的相互关系,其优点是它允许存在测量误差,可以同时处理多个因变量,同时估计因子结构和因子关系,并能够对模型提供诊断信息。为此,对于本文所提出的假设,结构方程模型是一种更为有效的检验方法。

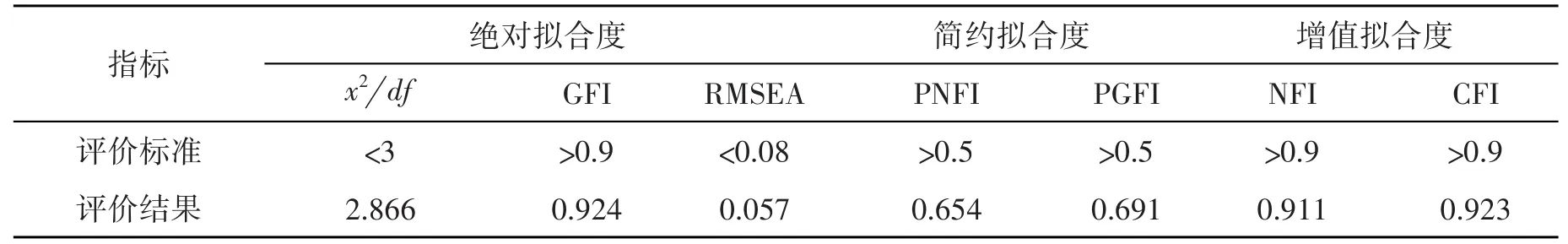

(一)模型(Ⅰ)的拟合优度评价

在评价测量模型与数据是否拟合时,主要观察参数的标准误、T值、标准化残差、修正指数和一系列拟合优度统计量。从众多拟合优度统计量中,我们选用了卡方自由比(x2df)、相对拟合指数(GFI)、近似误差均方根(RMSEA)、省俭拟合优度指数(PGFI)、省俭赋范拟合指数(PNFI)、规范拟合指数(NFI)、比较拟合指数(CFI)。涵盖了绝对拟合指数、相对拟合指数和简约拟合指数等三大类指数。从数据分析的结果来看,模型Ⅰ的各项拟合结果都符合指标的评价标准。模型(Ⅱ)的拟合优度评价采用与模型(Ⅰ)相同的指标,从表3的评价结果可知,各项拟合优度评价值均达到或超过评价标准的要求。

图2结构模型结果

(二)模型(Ⅱ)假设检验的结果

图2 是我们按上述方法得到的社会价值浪费、捐助者信任与捐助者捐赠意愿关系的模型结果。

从图2中可以看出H1.1-H1.3均通过显著性水平为0.001的显著性检验。

结合图2和表4,我们获得如下研究发现:①公益组织社会价值浪费对捐助者捐赠意愿具有显著的负向影响(-0.321),即H1成立,首先,公益组织价值浪费增加会直接减低捐助者的捐赠意愿,其直接效用为(-0.284),其次,公益组织价值浪费的增加也通过捐赠信任的降低间接影响(-0.188)其捐赠意愿;②公益组织社会价值浪费对捐助者信任具有显著的负向影响(-0.468),即H2成立;③捐助者信任对捐赠意愿具有显著的正向影响(0.845),即H3成立。

表3 结构方程模型结果

表4 社会价值浪费与捐助者信任以及捐赠意愿的直接效应和间接效应

六、研究结论与启示

本文研究的一个贡献是识别和提炼了社会价值浪费概念,并对概念的内涵进行了详细的解读,说明了公益组织在满足弱势群体的社会需求过程中社会价值浪费的具体表现,阐明了公益浪费表象下内在的逻辑内涵和理论基础,有助于公益组织认识自身在促进社会积极改变方面所处的地位和存在的不足,对促进公益组织公信度、效率与组织能力的提升具有积极的意义。同时对不同公益组织社会价值浪费的评价,也有助于引导社会公众、基金机构对公益组织及其公益活动的投资和支持方向,并可以作为公众捐赠和基金机构进行投资决策的重要参考。本文的第二个贡献是明确了公益组织社会价值浪费对捐助者捐赠意愿的不利影响,并通过减低捐助者的信任水平间接产生影响,这格外值得公益组织警醒,有必要采取有效手段不断提升其社会价值创造的能力,降低社会价值浪费的发生。