专题编辑参与中文科技期刊稿件处理的实践与思考

2019-05-05杨洪星何卓铭宋梅梅张浩佳丁文强王晓峰

■杨洪星 何卓铭 宋梅梅 张浩佳 丁文强 马 沂 王晓峰 杨 蕾

1)《中国激光》杂志社有限公司,上海市嘉定区清河路390号 2018002)中国科学院上海光学精密机械研究所,上海市嘉定区清河路390号 201800

2017年11月22—23日,中国科学文献计量评价研究中心发布的《中国学术文献国内外大数据分析》报告显示,与2016年相比,我国学者在国内科技期刊的发文量下降了2.03%,而在国外科技期刊的发文量则上升了13.77%。由此可见,我国学者倾向于将学术论文发表在国外期刊,中国科技论文外流现象严峻。关于中文科技期刊的讨论在互联网上引起了热议[1-2],不可否认,目前中文科技期刊在学术质量等方面确实存在问题。很多同行也对此进行了大量研究,例如:叶喜艳等[3]针对影响作者向中文科技期刊投稿的因素进行调研,并提出相应的改进措施;黄雅意等[4]通过总结《应用数学和力学》5年独立办刊经验,为学术科技期刊的发展提供参考;彭桃英等[5]探讨了现有期刊评价规则下弱势学术科技期刊的办刊策略。

上述研究主要集中于如何吸引优质稿件,鲜有关于如何对来稿的学术质量进行把关等方面的研究。学术质量是科技期刊的灵魂,同行评议则是保证科技期刊学术质量的有力措施。目前,在光学期刊中,绝大多数中文科技期刊编辑部采用编辑送审模式。受限于工作岗位,多数中文科技期刊编辑没有条件进行持续的科学研究,他们的学术水平与一线专家相比有一定的差距。中国科学院自然科技期刊编辑研究会设立课题调查了国内学术期刊同行评议现状,发现同行评议存在的主要问题为:评审周期太长;评审过程不透明,有失公正性;评审结果不具体,缺乏客观性[6]。为此,许多同行尝试采取了不同的措施:更新审稿人数据库、协助专家审稿、改进审稿模式等[7-9]。国际期刊则更多地采用专题编辑(Topical Editor, TE)送审制度。TE一般是学科某一细分领域的专家,他们在该领域具有较高的学术造诣。某些期刊采用编委送审稿件的方式,从广义上来讲,这也属于TE送审的范畴,例如:《菌物学报》从2008年年底开始实行编委送审制[10];《北京航空航天大学学报》从2015年6月开始试行编委送审制[11];PhotonicsResearch则从创刊起就采取主编初审、编委送审的稿件处理方式[12]。编委送审稿件具有一定的优势,但若是完全依靠编委送审稿件,则会受到编委的任期、年龄、积极性等方面的影响。期刊如果建立一支动态的TE队伍,则可以灵活地选拔一批年轻、有活力的专家为期刊服务。

《光学学报》是由“两弹一星功勋奖章”获得者、中国光学事业奠基人之一的王大珩院士于1981年创办。《光学学报》多年来累计获得了“中国百强报刊”“百种中国杰出学术期刊”“中国精品科技期刊”等荣誉称号[13]。近5年来,《光学学报》的来稿量逐年增加,为了进一步提高期刊的学术质量,《光学学报》从2017年7月开始执行TE送审模式。本研究通过总结《光学学报》执行TE送审模式的经验,为科技期刊提高学术质量提供借鉴。

1 TE送审模式的建立

1.1 TE送审模式

传统的审稿流程一般包含初审、外审和终审。以《光学学报》为例,初审一般由编辑负责,主要是初步确认稿件格式是否符合要求、是否符合办刊宗旨、所研究的领域是否符合期刊的发文方向、是否有抄袭的嫌疑等;外审一般由编辑邀请同行专家对稿件的创新性、理论分析、实验设计、数据处理、结果与讨论等进行评审;终审一般由期刊主编对稿件的整体质量进行把关。TE送审模式则是将传统审稿流程中由编辑邀请同行专家评审的环节改为编辑根据稿件的研究方向将稿件分送至该领域的TE,经TE初审以后,再由TE邀请同行专家对稿件进行评审(图1)。TE送审模式比传统的审稿模式增加了一个“TE初审”环节,而稿件在编辑初审之后到TE送专家外审之间的停留时间,被称为“TE初审周期”。

图1 审稿流程对比(a) 传统的审稿流程;(b) TE审稿流程

1.2 TE的遴选

TE在稿件送审中扮演至关重要的角色,《光学学报》对稿件的学术质量要求也越来越高,因此对TE的遴选标准格外严格。《光学学报》对TE的要求主要包括:(1)学术诚信。对于学术诚信有问题的专家,《光学学报》坚决将其排除在TE队伍之外,以保证所有稿件都能得到公平公正的对待。(2)工作量和工作效率。《光学学报》要求每位TE每个月送审3篇稿件,并保证TE送审稿件的平均外审周期控制在30天以内。(3)熟悉某一细分领域。TE需要熟悉自己领域的研究热点和发展方向,并在国内外刊物上发表过多篇高质量学术论文。(4)对学术编辑工作有热情。TE需要对学术期刊的编辑工作有热情、有兴趣且愿意从事这项工作。此外,TE还需要熟悉《光学学报》的刊情,通过严格把关来不断提高期刊的学术质量。

1.3 TE的培训和跟进

遴选TE以后,更重要的是TE的培训和跟进。TE一般不熟悉稿件处理系统的操作,为此编辑部制作了《稿件处理系统使用手册》,通过远程视频教学的方法指导TE使用稿件处理系统。同时,编辑也需要为专家讲解送审稿件的规则,例如:不能将待审稿件提交给与作者相同单位的专家评审;仍然有稿件在审理中的专家不宜继续送审稿件等。编辑部还组建了TE微信群,随时解答TE提出的问题。

当TE完全胜任稿件送审工作以后,编辑会通过多种途径来跟进TE的工作。编辑部通过建立TE微信交流群,使编辑与TE之间能够及时有效互动。编辑还会通过《光学学报》TE专家座谈会、主办或承办学术会议、参加学术会议、走进实验室等活动与TE进行面对面交流[14]。参加学术会议期间,编辑也会借机去拜访当地的TE。

2 效果评价

目前,《光学学报》已经拥有22位TE,平均年龄仅为38岁,其中15人是编辑部主动邀请的,6人是主动申请的,1人是其他专家推荐的。可以说,《光学学报》的TE队伍非常年轻且有活力,他们积极热心地为期刊的发展贡献自己的一份力量。

自2017年7月开始执行TE送审模式以来,《光学学报》同时采用编辑送审和TE送审,即一部分稿件由编辑送审,一部分稿件由TE送审。2017年7月至2018年6月,《光学学报》共来稿1698篇,其中TE送审459篇,编辑送审1239篇。2017年7月至2018年6月,TE和编辑送审稿件数量的变化趋势如图2所示。可以看出,TE送审的稿件数量和编辑送审的稿件数量具有相同的变化趋势。2018年的春节在2月份,故2018年2月的来稿量较低,TE和编辑送审稿件的数量也呈近似的下降趋势。由于目前TE送审模式仍在尝试阶段,TE每个月送审的稿件数量约为38篇,与预期值还有一定的差距。

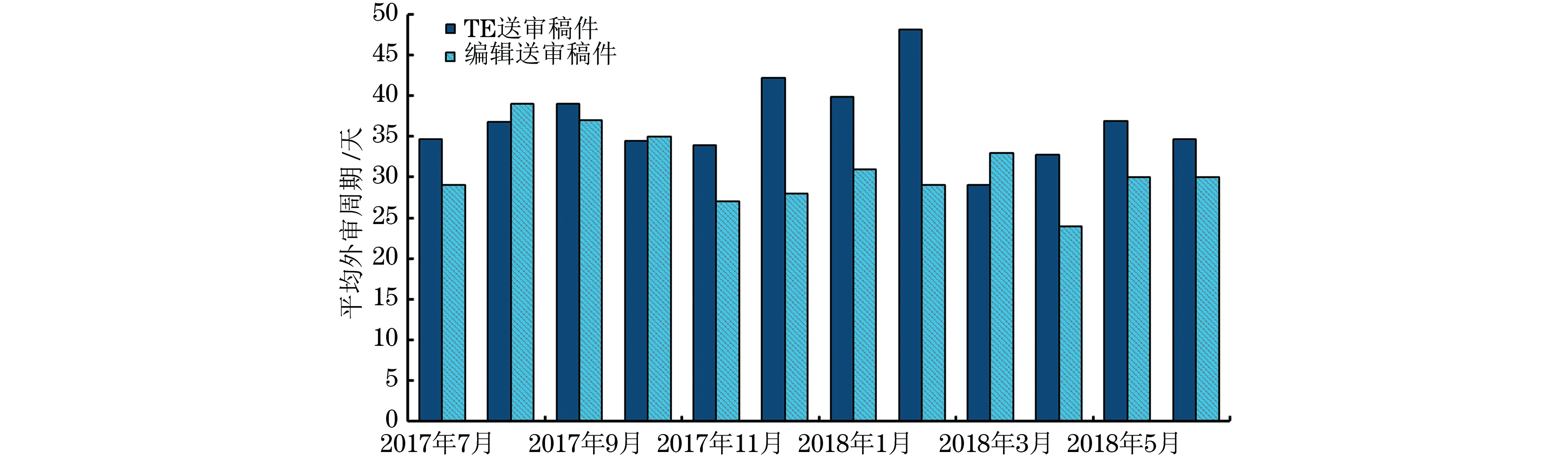

《光学学报》各稿件处理流程所需的时间如图3所示。可以看到,TE的平均初审周期为1.51天,TE送审稿件的平均外审周期为36.20天。对作者来说,TE送审稿件的外审周期为TE初审周期与专家外审周期之和,即TE送审稿件的平均外审周期为37.71天[图3(c)]。而编辑送审稿件的平均外审周期为30.61天[图3(a)],TE送审稿件的平均外审周期与编辑送审稿件的平均外审周期相差约一个星期。从图4可以看出,大多数月份中编辑送审稿件的平均外审周期比TE送审稿件短,但是也有个别月份的TE送审稿件的平均外审周期比编辑送审稿件短一点,这主要是因为这些月份里TE可利用的业余时间较多。此外,5月和6月是每学年下半学期的期末,也是毕业季,12月和1月是每学年上半学期的期末,2月包含了春节假期,这三段时间里TE送审稿件的平均外审周期会被延长。

图2 2017年7月至2018年6月《光学学报》TE和编辑每月送审的稿件数量

需要指出的是,在TE处理的459篇稿件中,422篇稿件是需要送外审的,剩余37篇稿件则是在TE初审阶段被TE直接退稿,这部分稿件的TE平均初审周期为2.74天[图3(b)]。增加TE初审环节的意义在于TE可在初审之后直接选择退稿,如果这459篇稿件交给编辑送审,则需要全部提交外审后才确定稿件的处理方式,这可在一定程度上减少外审专家的评审工作量。若将TE初审退掉的稿件计算在内,TE送审稿件的外审周期略小于37.71天。

图3 《光学学报》各稿件处理流程所需的时间对比(a)编辑送审稿件的外审周期;(b)TE退稿稿件的初审周期;(c)TE送审稿件的外审周期

图4 2017年7月至2018年6月《光学学报》TE和编辑每月送审稿件的平均外审周期

相对而言,TE送审稿件的审稿质量较高。对于TE送审的稿件,绝大部分专家会罗列出6~8条外审意见,并按重要性排序,甚至还有专家用二级标题罗列审稿意见。复审时专家给出的复审意见或是提出进一步的修改要求,或是建议一些细节的改进,或是增加后续研究的方向,而不再是简单的几个字。从整体来看,TE送审稿件的精准性更高,专家给出的审稿意见也更加详细,作者在修改论文时更有针对性。

TE送审模式的实施减少了编辑的工作量。《光学学报》原来是2.5人负责处理稿件送审工作,目前只需2人负责。得益于此,《光学学报》陆续策划了“现代光信息传感”(2018年第3期)、“机器视觉检测与应用”(2018年第8期)和“光场调控及其应用Ⅱ”(2019年第1期)专题。这些专题专注于报道中国光学重点领域和热门方向的研究进展,受到国内外光学研究人员的广泛好评。

由于TE能更多地参与期刊工作,与期刊的联系更加紧密,很多TE从内心觉得担任《光学学报》的TE是一份荣誉,他们在参加学术会议、交流访问时会积极地宣传期刊,并建议作者投稿至《光学学报》。

3 分析讨论和建议

3.1 分析讨论

TE送审模式具有众多优点,同时也存在一些弊端。

(1) 高效送审。TE在送审稿件之前一般会对稿件进行初审,如果觉得稿件存在学术质量不高、创新性达不到期刊要求、数据不可靠等问题,可在TE初审阶段直接退稿。TE退稿的论文格式一般都没有问题,都能顺利通过编辑的初审,但是TE可以给出专业的、令人信服的退稿理由。此外,TE是以自己的名义邀请同行专家为《光学学报》评审稿件,所以专家接受审稿的概率更高。对于一些研究方向生僻、送审难度大的稿件,编辑可以邀请知识面广的TE直接审稿,此时TE扮演着特约审稿人的角色。

Hammerfest盆地识别出297个麻坑,并且可以分类为大麻坑(宽度达到100 m)、巨大麻坑(宽度从100 ~ 300 m)、超大麻坑(宽度超过1 km)。巨大麻坑仅在研究区的西南角分布。总体上来说,46个麻坑在50 ~ 100 m尺度范围内,60个麻坑在100 ~200 m范围内,9个麻坑在200 ~ 300 m宽度范围内。

(2) 精准送审。编辑的知识面有限,而TE是各自领域内的专家,所以TE送审的稿件被送至小同行专家手中的概率更高。审稿人收到的稿件属于自己熟悉的研究领域,所以提出的审稿意见会更加具有针对性,对作者修改稿件大有裨益,从而达到提高期刊学术质量的目的。即使返回来的是退稿意见,作者也会觉得审稿专家给出的审稿意见合理可信。

(3) 节约编辑时间。无疑,TE送审稿件将会极大地节约编辑处理稿件的时间,编辑只需要关注一小部分超期的稿件即可。得益于TE高效精准的送审,作者申诉或重投的稿件数量也会减少,间接节约了编辑的时间,编辑可以利用节约出来的时间进行约稿、专题策划等,进一步提高期刊的学术质量。

(4) 有效利用审稿人资源。TE初审为《光学学报》节约了大量的审稿人资源。TE是来自不同研究方向的专家,他们在送审过程中会引荐各自领域中的专家来担任《光学学报》的审稿人。所以审稿人资源一方面因TE初审得到节约,另一方面因TE的引荐得到扩充,可谓是“开源节流”。

(5) 存在的弊端。首先,《光学学报》编辑送审稿件时的平均外审周期为30.61天,而TE送审稿件的平均外审周期为37.71天,根据送审稿件量加权后的平均外审周期约为32天。若大部分稿件交由TE送审,则《光学学报》的平均外审周期将接近37天。这样长的平均外审周期很有可能会影响作者投稿的积极性。其次,TE送审模式需要更多的技术支持。由于多数TE不是非常熟悉学术期刊的稿件处理系统,编辑需要耐心地培训TE,当TE的人数较多时,这部分工作需要花费一定的时间和精力。最后,在工作一段时间之后,部分TE的工作兴趣会有所降低,影响稿件处理周期和处理质量。

3.2 建议

针对上述的分析讨论,可以考虑从调动工作积极性、建立增选和退出机制、改进工作方式和借助技术手段等方面改进TE送审模式。

(1) 调动TE的积极性。为了提高稿件的送审速度和送审质量,编辑需要从多种途径调动TE的工作积极性。在日常生活中,编辑可以利用多种社交软件与TE真诚互动,把TE当知心朋友。很多专家都以能够担任顶级期刊的编委为荣,编辑部可以采取类似的举措,如:为TE颁发聘书、在期刊官方网站或纸质期刊编委页后面公布TE名单等,使TE获得一种荣誉感。编辑部还可以做一定的宣传工作,使大众了解和认可TE的学术兼职,帮助TE增加学术贡献。有条件的编辑部可在召开年度TE专家座谈会时评选年度优秀TE,为其他TE树立榜样。

(2) 建立增选和退出机制。对于一些服务时间长的TE,编辑部需要建立TE队伍的退出机制;对于一些符合遴选条件的新专家,编辑部需要建立增选机制。只有不断地输入新鲜血液,TE队伍才能长久地保持活力。为此,编辑部需要关注每年的基金评审结果、高端的学术会议和同类期刊的学术动态等,为TE队伍物色候选人。

(4) 借助技术手段。现在的互联网已经步入移动互联时代,编辑部可以在移动互联网技术的基础上开发一些程序(App或微信小程序等),使TE可以随时随地工作。

4 结语

TE送审模式可为编辑节约大量时间,使稿件送审的精准性更高,有利于进一步提高期刊的学术质量。与国际科技期刊相比,中文科技期刊的TE送审模式还不够完善,TE对期刊的认同度不高、责任心不强。此外,国际科技期刊的主编一般也会参与稿件的初审和终审,稿件能否被录用对TE送审的质量依赖度较低。采用TE送审模式不但需要一定的技术支持,而且需要编辑转变工作思维方式。随着中国科研水平以及中文科技期刊对其学术质量要求的提高,TE送审也会慢慢地被大家所接受。诚然,每种期刊都有自己的特点,中文科技期刊的编辑在采用TE送审模式时还需扬长避短才能使其适应期刊的发展。