实验是物理知识之载

2019-05-04吉林省前郭县蒙古族中学131100王爱生

吉林省前郭县蒙古族中学(131100) 王爱生

1 实验在获取知识中的价值

1.1 实验是“物化”的物理知识

物理知识迷人,生活中浅而易见的知识便足以让人羡慕不已。人能走路,是物体间相互作用及摩擦力帮助的结果;观察世界的眼睛,是凸透镜成像的原理;唱出天籁之音的歌喉,是声带的振动等。世界上不存在没有承载之物的无源知识,好像上帝就是利用物理知识造出了万物似的,所有的物理规律都 “隐藏”在具体的事物之中。一个物理实验,即使是最简单的实验也蕴含着深刻的物理知识,甚至一个实验中隐含着若干个物理知识。这是因为,每一个物理概念是其他物理量的函数。如用温度计测液体温度的实验,就包含如下知识:热传递时最后温度要相同 (热平衡原理);温度高低可以转化为液柱高低 (转化的方法);用增大温度计内空间的气体压强来增大测量范围 (利用液体沸点与气压的关系);为了使温度变化明显,使用内径很细的玻璃管 (体积相同时,长度与底面积成反比的数学知识);为了膨胀明显,吸热体使用比热容小的水银充当感温液体(吸收相同热量时,比热容小的物质升高的温度高);为了看清楚温度计的刻度,温度计的外形采用圆柱体来放大刻度 (凸透镜的放大原理)。因此,学习物理有一个铁的规律,那就是:一切知识要以丰富感知素材的实验为依托,我们要从真实的世界中寻找需要获得的知识。

1.2 实验是体验知识产生重演的过程

学生的学习过程是对人类文化发展过程的一种认知意义上的重演,在这个过程中学生学习物理知识的心理顺序差不多就是前人探索科学的历史顺序。教学中可借助实验装置,发挥物理实验的重复性来创设情境,让知识学习回归到学生的思维起点,应该让学生重蹈人类思想发展中的关键的步骤来体验知识的产生过程,成为学生 “亚研究”“再创造”的过程,享受学习时体验探究知识的幸福过程。罗杰尔·培根说过:“没有实验,任何新的东西不能深知。”如用棱镜对光进行色散可以模拟彩虹,从而达到研究光的色散的目的。更重要的是以实验为手段的重演知识产生的教学过程,是解决原始的物理问题的学习策略,特别是实验在控制条件下再现物理现象发生、发展的过程,用这一点来提供丰富、典型的感知素材,有助于物理知识最本质的思维规律的形成,加深学生对基本物理思想、观念的理解与感受。

1.3 实验是发现产生物理知识的源泉

丁肇中在《应有格物致知精神》一文中说过:“科学进展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到,不是自我检讨或哲理的清淡就可求到的。”达·芬奇也说过:“实验是科学知识的来源。智慧是实验的儿女。”人类文明的知识是人类在实验与实践的基础上形成与发展的,没有实验与实践就不可能产生科学知识。伽利略是经过观察和实验,总结出自由落体定律、运动的相对性和独立性原理的;牛顿是在前人基础上,经过艰苦的观察和实验创建经典力学的体系。从学生的认知角度来说也是一样的。如物质密度的概念是对不同物质的质量、体积的多次实验测量,通过对实验数据中物体质量与体积比的科学方法来处理得到的。可见,物理实验往往成为新知识和发展理论的新起点。

1.4 实验是促进新知识新技术的手段

建立在物理理论的技术,往往是在大量实验的基础上转化和推进的。这是因为,新技术的实现需要更加纯化的物理环境来提供必要的实验手段,而实验手段在实现这些技术转化过程中的作用也就更加不可忽视,实验提供了这些技术向生产和生活转化的技巧手段,并为技术的研究提供支持。如法国科学家巴斯德自制了一个细长口径的鹅颈瓶,证实了食物腐败是空气中细菌所致。一个新知识和新技术的产生与发展,可以决定一个行业的兴衰,然而,这些新知识和新技术产生,有时就是一个实验技巧问题。正如夸美纽斯所说:“巨大的成就常常是技巧问题,而不是力量问题。”如获得2010年度诺贝尔物理学奖的英国科学家安德烈·盖姆,开始用高精度抛光机研磨石墨,最薄的石墨片仍然有10μm厚,大概1000层左右。最后安德烈·盖姆选择用透明胶带粘一小块石墨折叠,然后再撕开胶带,薄片也随之一分为二。屡次重复这一过程,石墨薄片就变得越来越薄。一周后,获得了10层左右的石墨薄片。他们用这些石墨片制成了具有栅控特性的电子器件,并最终获得了单原子层石墨薄片——石墨烯,使电子材料获得了突破性的进展,大家戏称这是“透明胶带”诺贝尔物理学奖。

2 承载蕴含知识的实验特征

为了让承载丰富知识的实验,在学习物理时能有效的表征知识、突出呈现知识本质、揭示物理规律或事实,尽可能减少实验干扰因素、减少无关的物理量,并能方便有效的进行观察,从而容易获取主要信息。为此,要从以下几方面实现。

2.1 实验装置的结构要简约

只有结构简约化的实验装置,才能突出重点,有利于集中注意力,观察实验现象的重点。正如麦克斯韦所说:“演示实验的教育价值常常是与仪器的复杂性成反比,学生用自己自制的仪器,即使老是出错,也常常比用细心调整的仪器易于学到更多的东西。”构思巧妙、构造简单、操作方便的实验,获得所需实验信息的方法。如评为最美丽的十大物理实验之一的傅科摆,当年法国物理学家傅科在巴黎万神殿安放一个巨大钟摆装置,使观看实验的人群发出了由衷的惊叹:“地球真的在转动啊!”可见,简约不是简单,而是一种更深更广的丰富,寓丰富于简单之中。

2.2 实验应用的原理要简捷

实验原理简捷是指实验原理要简明浅显。实验原理的简捷直接影响着人们对实验本质的理解。测量大气压值大小的方法,目前教科书中的吸盘式测量方法,所测得的大气压值误差比较大,结果不理想。为此,有人就制成一个封闭的系统,将磷在封闭的空气中燃烧后,再利用玻意耳定律来处理测量数值,得到一个非常准确的大气压值。但对初中学生而言,这种超出他们认知的实验原理感到不知所云。物理史也佐证了这一认识,当年托里拆利用自己发明的气压计,首次测出了大气压的值为76cm高汞柱,但由于实验的装置复杂、原理不简捷,这一事实没有立即得到大家的认可。然而,时隔12年后,奥托·格里克用两个铜半球直观地表演了一个惊人的马德堡半球实验才得到世人的认可。

2.3 要确保实验操作成功

实验以浓缩的过程提供丰富、典型的感知素材,体现事实是最好的教学。因此,成功的演示实验能令人信服,会给学生深刻的印象,以科学的伟大力量来吸引学生对知识的渴望,保证教学以事实为依据无可非议地顺利进行。为了保证实验成功,掌握实验原理是一切准备工作的前提。如演示静电实验明确理解静电实验中的原理是电压高,但电量少容易漏掉。为了使静电实验演示顺利,必须保持演示仪器的绝缘部分表面干燥。为此,实验时应戴上橡胶手套并保持周围环境干燥。其次,充分的准备和多次的预演是确保实验成功的基础。不管这个实验以前做过多少次,哪怕是最简单的实验,课前也要多次预习演示。这样才能及时发现仪器装置有无故障或问题,以便维修和改进。最后,掌握操作要领,通过多次操作达到动作规范、连贯、优美。

3 揭示知识的实验教学

当实验成为学习的有效手段时,实验不仅仅是提高兴趣、创设情境的功能了,更重要的是要为完成本节课的教学目标服务。所以,实验教学要考虑实验承载的知识是如何能通过实验呈现才能使学生容易接受,并以改善学生的认知结构、丰富学生的科学知识以及提高学生的科学素养为宗旨。为此,要做好以下几方面。

3.1 实验教学目标规范化

规范的实验目标是保证实验教学有效性的前提,更是提高课堂教学质量的保证。因此,要根据课程标准、教学内容、学生实际,制定出科学切实可行的教学目标。在目标制定上做到符合科学性原则、全面性原则、可操作性原则、明确性原则,在目标陈述上做到行为主体不错位、行为动词不错用、表现程度不失准。我们应当站在课堂教学的终点,回味教学过程中根据前后环节的需要,并结合课堂教学动态发展所形成的生成性目标,及时修改不完备的课时实验目标体系。只有这样,我们才能保证每一节课的教学质量。

3.2 实验呈现手段探究化

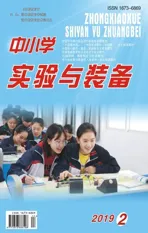

探究性实验教学,更能促使学生自主地发现问题、设计实验、观察实验,从而培养用物理实验来解决问题的能力。这样将学生学习知识的过程放在体验中,所收获的知识更加扎实、持久,学生也能更好的理解知识的内涵以及掌握解决问题的科学方法。如液体压强具有特殊性,因此,可用如图1所示的实验装置来探究。该实验的装置原理是当瓶中(或玻璃管中)有液体时产生的压强使注射器的活塞向下移动,从而带动指针指示刻度变化来显示液体压强大小。没有液体时膨胀的弹簧把活塞推回原处。

图1 液体压强规律实验装置

演示时,往饮料瓶中加水,观察并记录液柱每升高5cm,指针E的读数(表格略去)。分析数据得出:液体压强与液体的深度成正比。

倒掉水后,往饮料瓶中加入密度比水稍大的盐水,观察并记录液柱每升高5cm,指针E的读数(表格略去)。再与水的数据比较,可得出液体压强与液体的密度有关,液体密度越大,压强越大。

倒掉盐水后,将细玻璃管H的胶塞塞在饮料瓶B的瓶口上,用烧杯往玻璃管中加水,观察水柱每升高5cm指针的读数,与前实验中往大饮料瓶中加水的数据比较,得到同一高度的压强是相等的。可见,液体压强大小只与液体的深度、密度有关,与液体的体积、质量无关。

3.3 实验内容充满生活化

工厂生产的配套仪器,以完美的结构和艺术造型以及精湛的工艺出现在学生的面前。然而面对这些一成不变、没有个性、没有“温度”的器材,学生感觉枯燥,导致实验失去了魅力。若用常见的生活物品,如食品袋、玩具、饮料瓶等进行实验,学生感觉熟悉亲近,探究兴趣大增。用学生熟知的物品进行探究能够唤醒学生的生活经验和探究欲,激发学生积极思维,在宽松的环境中乐于实践和尝试,从而转化为学习的动力。如教学“电源”一节时,可做“番茄电池”实验学生的印象。如图2所示,取2个半熟的番茄,在相隔约1.5cm的距离处分别平行插入铜片和锌片,用导线将铜片与锌片及电流计相连,观察到电流计指针发生偏转。让学生在熟悉亲切的实验情境中,学习化学能转化为电能的机理。

图2 “番茄电池”的示意图

3.4 实验过程体验感悟化

建构主义认为,学习实际上是学习主体与学习对象之间的一种建构活动的体验。体验式教学,它通过形成 “内在感悟”而获得对 “外部存在”的深层认知,从而实现丰富和改造学生的认知结构。探究实验中要强调学习的体验和体验后的感悟,才能使原来静态的知识在个体的心灵中被激活,产生广泛的联系,获得新的意义及产生无穷的创造。所以,在实验探究中,要放手让学生去体验,经历失败和挫折才能体会到成功的喜悦,这些是无法用语言表达的,是学生终生受益的经历。