160例胸腰椎段脊柱骨折的临床治疗与分析

2019-04-28薛伫壵

薛伫壵

【摘要】目的:探讨160例胸腰椎段脊柱骨折的临床治疗效果。方法:回顾性分析本院2011年3月-2017年1月收治的腰椎段脊柱骨折患者160例,其中接受前路手术患者80例,接受后路手术患者80例,比较两组治疗效果。结果:前路组术中出血量、手术时间、住院时间均明显低于后路组(P<0.05);前路组脊柱融合率100.0%(80/80)明显高于后路组85.00%(68/80)(P<0.05);前路组椎体前缘高度、椎体后缘高度明显高于后路组,后凹角明显低于后路组(P<0.05);前路组并发症发生率明显低于后路组(P<0.05)。结论:相较于后路手术,前路手术治疗胸腰椎段脊柱骨折临床效果良好,且并发症更少。

【关键词】胸腰椎段脊柱骨折;前路手术;后路手术;脊柱融合率

胸腰椎段脊柱骨折多因高能量暴力作用所致,病情较为复杂,症状、体征互相重叠,临床诊治难度较大。手术治疗是临床上常常采用的治疗手段,主要目的在于及时缓解脊髓神经的压迫状态以及脊柱连续性的恢复。椎弓根钉棒系统内固定术现已广泛应用于胸腰椎段脊柱骨折的治疗,手术入路有前路和后路两种方式,两种入路方式各有其优势以及局限性,临床研究者对于两种入路方式的选择争议性较大。本研究回顾性分析本院收治的腰椎段脊柱骨折患者160例的临床资料,旨在探讨治疗胸腰椎多节段脊柱骨折的更为有效的入路方式,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

回顾性分析本院2011年3月-2017年1月收治的腰椎段脊柱骨折患者160例,其中接受前路手术患者80例,接受后路手术患者80例。前路组,男性43例,女性37例,年龄19~57岁,平均(38.11±5.93)岁。其中交通事故伤42例,高空坠落伤25例,压砸伤9例,摔倒伤4例;爆裂性骨折49例,骨折脱位16例,压缩性骨折15例;骨折部位位于Tll者25例,T12者17例,L2者24例,L3者14例。后路组,男性45例,女性35例,年龄21~62岁,平均(40.11±5.55)岁。其中交通事故伤43例,高空坠落伤24例,压砸伤10例,摔倒伤3例;爆裂性骨折46例,骨折脱位20例,压缩性骨折14例;骨折部位位于Tll者26例,T12者16例,L2者23例,L3者15例。所有患者均有不同程度的背部疼痛活动受限,胸背腹背束带状疼痛,但无神经功能障碍。两组患者的一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2纳入标准

①符合胸腰椎段脊柱骨折诊断标准,纳入患者均于术前进行CT、x线、B超等检查,明确了神经、脊髓的受损状况以及骨折块在脊椎内的占位情况;②无胸腰椎间隙病变既往病史或手术史者;③患者具有良好的治疗依从性。

排除标准:①伴有胸腰椎段双侧神经根受损或胸腰椎侧弯、椎体滑脱者,合并有其他胸腰椎疾病者;②伴有严重的基础疾病或不能耐受手术者;③存在大小便功能障碍;④精神疾病或认知功能不全者;⑤运动障碍者或抬腿实验阳性眷⑥肿瘤、全身感染者或过敏体质者;⑦心、肝、肺功能严重不全者或严重凝血功能障碍患者;⑧同时接受其他治疗研究者;⑨妊娠期或哺乳期患者。

1.3方法

2组患者均于全身麻醉之后进行气管插管,后路组:采用后路手术进行治疗,患者俯卧位,于受伤部位后正中处作为切口,充分暴露受傷椎体以及受伤椎体上下相邻的各段椎节,切除伤椎椎体并彻底清除干净坏死组织和脱落的骨块,采用椎弓根螺钉进行内固定。根据骨缺损情况进行植骨,切除与椎体组织大小相同的植骨,脊椎复位后将其植入脊椎之中,妥善固定之后彻底止血并逐层缝合伤口。前路组:采用前路手术进行治疗,患者右侧卧位,于左侧胸腹作联合切口,暴露椎体侧方和前方,切除伤椎椎体及其上下间盘组织,充分暴露出椎体侧前方的硬膜囊,彻底清除干净坏死组织以及脱落的骨块后准确复位伤椎,采用椎弓根螺钉进行内固定。根据骨缺损情况进行植骨,切除与椎体组织大小相同的植骨,脊椎复位后将其植入脊椎之中,妥善固定之后彻底止血并逐层缝合伤口。两组术后给予术后给予脱水、抗感染及营养神经治疗以及对症支持治疗,根据患者术后恢复情况进行功能锻炼。

1.4评价标准

(1)手术情况:记录2组的术中出血量、手术时间;

(2)记录2组患者的住院时间;

(3)脊柱融合率:术后3个月复查x线,对比2组脊柱融合率。(融合标准嘲:植骨与椎体间形成带有骨小梁的骨桥,内置物周围无透亮影,x线侧位片中过伸过屈位活动度<4°);

(4)脊柱稳定性:术前、术后3个月以及1年,采用x线片记录2组后凸角、椎体前缘高度、椎体后缘高度;

(5)观察记录2组患者术后并发症的发生情况。

1.5统计学处理

应用sPss20.0软件处理研究数据。计量资料用t检验,计数资料用x2检验。P<0.05提示有统计学意义。

2结果

2.12组手术情况的比较

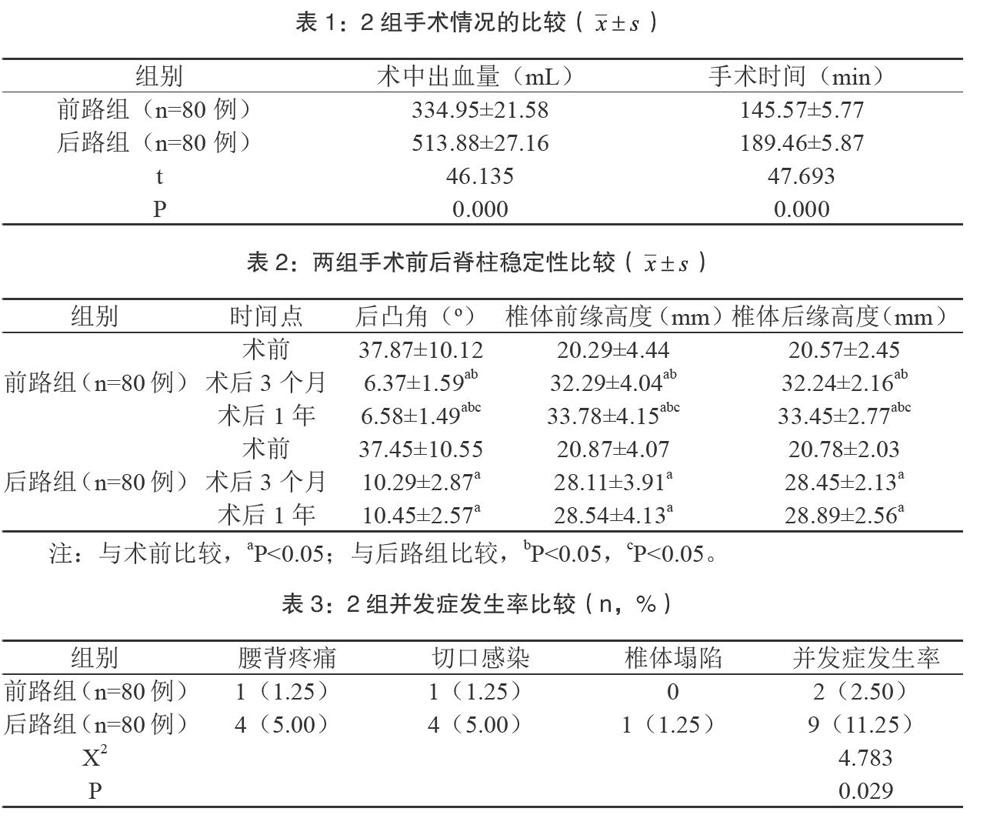

前路组手术时间显著短于后路组(P<0.05),术中出血量显著低于后路组(P<0.05)。见表1。

2.22组住院时间的比较

前路组平均住院时间为(18.78±5.04)d明显短于后路组平均住院时间(25.71±4.58)d(P<0.05)。

2.32组脊柱融合的比较

术后3个月,前路组脊柱融合率为100.0%(80/80),明显高于后路组85.00%(68/80)(P<0.05)。

2.42组手术前后脊柱稳定性比较

相较于术前,2组术后3个月、1年后后凸角明显降低(P<0.05),椎体前缘高度以及椎体后缘高度明显升高(P<0.05);相较于术后3个月,前路组术后1年椎体前缘高度以及椎体后缘高度明显升高(P<0.05);与后路组比较,前路组术后3个月、1年后后凸角明显降低(P<0.05),椎体前缘高度以及椎体后缘高度明显升高(P<0.05)。见表2。

2.52组并发症发生率比较

前路组并发症发生率较后路组明显降低(P<0.05),见表3。

3讨论

胸腰椎段骨折在临床上是一种常见的脊柱骨折类疾病,主要为暴力损伤所致,临床治疗难度较大,较为常规的治疗方法是手术治疗,前路手术及后路手术是较常用的术式。过去广泛应用于胸腰椎段骨折的手术方式是后路手术,术后效果较好,能够有效缓解患者痛苦,但是此种手术方法需要将脊柱结构切除,脊柱完整性和稳定性遭到破坏,术中如若重建不及时会丢失矫正度,进而导致椎体塌陷或缺失等不良事件的发生,影响患者术后的康复,一般对完全瘫痪或伴脱位骨折患者,后路手术较适用。前路手术充分暴露损伤椎管部位,有效减压骨折部位的同时有助于对坏死组织以及骨折碎块的彻底清除,植骨内固定术保持椎体的稳定性,有助于术后椎体高度以及神经功能的恢复,且前路手术手术时间较短,患者出血量较少,有利于患者的术后的康复。李素明等在前后路减压治疗胸腰段脊柱骨折合并脊髓损伤的对比分析中表明前路手术效果更好,患者术中消耗更小,术后恢复更快,且术后不良反应少。

本研究结果显示,前路组手术时间、术中出血量均少于后路组,这可能与前路手术术中视野较后路手术更为清晰有关,前路手术能充分暴露损伤椎管部位,无需大范围切除脊柱组织结构,因此前路组手术时间较后路减少,进而术中出血量减少。患者术中消耗少,有利于术后恢复,进而可有效缩短住院时间,本研究中前路组平均住院时间少于后路组。阴彦斌等在前后入路治疗胸腰椎多节段脊柱骨折的临床疗效与并发症比较中显示前路手术术中耗时更短,出血量更少,患者术中以及术后体验感更好,本研究结果与其一致。

本研究结果显示,相较于后路组,前路组术后后凹角明显降低,椎体前缘高度、椎体后缘高度明显升高,且前路组脊柱融合率更高。这可能是与前路手术中上下相邻椎体内固定植骨融合快、支撑良好有关,进而有助于提高脊柱矢状平衡性,有利于椎体前缘以及椎体后缘高度的增加,脊柱生理曲度得到恢复,脊柱功能的稳定性提高,脊柱融合率更高。凌仕勇等在胸腰椎多节段脊柱骨折手术治疗的临床疗效分析中结果表明前路手术脊柱融合率以及脊柱稳定性更高,本研究结果与其一致。

本研究结果中前路组出现腰背疼痛1例、切口感染1例,症状较轻,对症治疗后有效缓解;而后路组出现腰背疼痛4例、切口感染4例,症状较为严重,椎体塌陷1例,需要重新手术治疗。马建国等在不同入路结合伤椎置钉治疗胸腰椎段脊柱骨折的疗效分析中结果表明前路手术术后不良反應少,安全性良好,本研究结果与其一致。

综上所述,与后路手术相比,前路手术治疗效果更为理想,不但可提升植骨融合率和椎体前缘高度,同时可降低后凸角和并发症发生率,对患者骨折康复具有促进作用。