中国村落第五集 忙闲

2019-04-28撰稿夏燕平

撰稿 夏燕平

中国的村落,不只是一座座不同形制的建筑,更是一个地方文化,一种地方精神的物质体现。而这种文化和精神的体现,来源于农耕生活的需求,产生于农闲时间的忙碌。

忙闲,创造了农耕时代精彩的手工艺,丰富的文化娱乐方式,以及多彩的生活习俗。

今天,村落里部分脱离土地、甚至完全不依赖土地的人群不断出现,使我们比以往任何时候都要有闲,却也比以往任何时候都显得忙碌。那么,今天的农闲,我们的村里都在忙活些什么呢?

邵波今天回家过年。这个年不同以往,他得忙,因为今年邵波三十岁。安徽伏岭村适逢三十岁的男丁都要在这年的春节返回家乡,无论身在何处,一起“做三十岁”,这是伏岭村一个特殊的习俗:“值年”。

邵波 伏岭村村民:

三十而立,在给大家村里面办一件事情一样的。

邵期静 安徽徽学会:

徽州民俗里面呢,它有几个很特殊的现象。有“做三十岁”的,有“做四十岁”的。三十而立,“做四十岁”嘛就是四十不惑。它还包括了公益事业在里面,不仅仅是要演戏,而且,每年要做一些公益活动,包括修桥补路,这些经费的筹措,也是“做三十岁”的人,这一批人负责。

萧放 北京师范大学教授:

我们中国传统社会一向还是强调这种沉稳,强调责任,强调义务。我们正好通过成人礼可以提醒年轻人,你成人之后,来承担应有的社会责任。

今天的年轻人并不在意是谁、从何时起定下了“值年”的规矩,他们要用三十岁的热情给这个安静了一年的村子带来一番热闹。

而村里的老人们,对这一年一度的热闹格外看重,腊月初八吃了腊八粥,就开始了“舞”的准备。

邵齐明 伏岭村村民:

我们老祖宗过来的时候,这里人丁不兴旺,当时有一个叫蓝布衣的地理先生,就给我们老祖宗画了一道符,符上有既不像狮,也不像虎这样一个东西,它叫“”。这个“”镇住对面(山上)的石狮和虎,所以我们这个村庄啊就人丁开始慢慢兴旺。

邵军 伏岭村村民:

好几年没回家过年了,然后就是讲这个三十岁嘛,特地跑过来。

胡炯 伏岭村村民:

就像一种不成文的规矩一样,虽然没有记录在书上,但是它可能传得比书本(久),历史还要长。

因为时差的关系,也因为天气太过寒冷,这时的新疆布尔津县禾木村还是静悄悄的。不过,当太阳升起,这里的人们要用他们的热情,融化这片冰雪。

禾木村的大部分村民属于蒙古族,但他们自称为图瓦人,和今天俄罗斯联邦的图瓦共和国是同一个民族。

根据他们的语言、宗教和生活特征,学者们判断他们和现代的维吾尔和哈萨克族一样发展于突厥部落,因为在早期的历史进程中,长期与蒙古人生活在一起,仰慕英雄成吉思汗,信仰萨满教和喇嘛教,所以被归入蒙古族。

这里的图瓦人大约在四百年前从西伯利亚迁徙而来,长期以放牧、狩猎为生,今天他们还大多保持着比较自然的生活方式。

然而,生态的改变——禾木村从二十世纪五十年代便开始收缴枪械——也改变了图瓦人和哈萨克人的生存方式,放牧和种植成为禾木村主要的生产活动。当然,冰消雪化时节,他们总在忙着迎接络绎不绝的游客。

于是禾木村人把狩猎、骑射等曾经的生活内容,融入到今天的节庆、游戏活动中来。

查那克巴义是射箭队的队长,一大早,他叫醒了儿子图乐哈,到冰天雪地的室外,学习射箭。从儿子的脸上我们看出了寒冷带给他的局促和畏难,但依然咬着牙坚持着这样的练习。

除了图瓦人,村里还居住着哈萨克族人,他们虽然不同信仰,但互相敬爱,和谐共生。今天是年初二,他们都身着节日的新衣,图瓦人祭敖包,射箭;哈萨克人骑马,叼羊。

节日的画面需要音乐的伴奏。老奶奶托尔拉拿出了多年没有拨弄的马头琴。

托尔拉奶奶是村里唯一会手工制作图瓦马头琴的人,这把琴她制了很多年还没有完成,原因是她一直没有找到好的白马尾做琴弦。用尼龙线做的琴弦,托尔拉奶奶不是很满意。

江西省婺源县篁岭村,形似挂在山崖上的村庄。自然条件的局限倒是激发了先民的想象和创造力,在无意间造就了一处“晒秋人家”风情画。

汪志元 篁岭村村民:

你看我们这个村里,没有什么晒场的,大家房子都是挨着挨、挤着挤的,没有地方去晒东西的。那么老祖宗就想出这个办法,在我们这个屋顶上。

晒秋,顾名思义,本当是秋后的事情,但由于游客酷爱这一风景,这一晒,便晒出了春夏秋冬,晒出了三百六十五天。

篁岭村村民:

种稻子,种油菜,种辣椒,都是自己种的,豆角干也是自己种的。

为了能够在晒匾上筛出秋天的多彩,村民们在种植作物上动足了脑筋,即便在春夏时节,也能晒出赤橙黄绿,晒出秋的丰美。

尽管休闲娱乐的方式越来越多样,但搭台唱戏,还是不少村落愿意忙碌的事情。

许多时候,他们在乎的是一个过程,图的是一个热闹。盛大的日子,他们请专业的剧团,普通的庆祝,他们自己上台。这些人,农忙时候是农民,农闲时候就是演员。农村人上台演戏就像城里人跳广场舞那样的随便和自信。

明清时期的徽州人有这样的自嘲:“前世不修,生在徽州,十三四岁,往外一丢。”因为人多地少,地处远山,从唐宋时期开始,徽州便出现收不敷食,于是,伏岭人在十三四岁就背井离乡,外出经商学艺。

明朝中叶,因为徽商鼎盛,为官者众,伏岭地方经济繁荣,庙会盛行。

最繁盛时,伏岭一村三门,有三个戏班子。

邵期静 安徽徽学会:

同台、同日表演,竞赛式的表演。就比如说,你上门先演一场,然后中门再来演一场,下门再来演一场,是这样。然后上中下三门他斗戏,对对对,打擂、比擂式的这样一种表演,所以谁都不敢含糊,看谁家演得好。

“锣鼓响,脚板痒”,伏岭人喜欢看戏。在外的年轻人看到好看的戏、新的表演技艺,都会想着带回家乡,让村里的戏班表演。

明朝万历年间,各地戏曲声腔跟随着徽商的脚步步入徽州,诞生了后来的徽剧。伏岭村是中国民间文化艺术徽剧之乡。

一村三戏班早已成为往事。不过,伏岭镇中心小学重新成立了徽剧童子班,村里的老艺人们自是倾情相授。

从傍晚游灯开始,好戏就算登场了。

在徽剧兴盛的年代,小演员们身穿戏服绕村而出,彩灯队伍一直要延伸到徽杭古道的江南第一关。

除了传统的节日,各地的村民们,为了开拓乡村旅游,忙碌着新的节日。

安徽黟县今天在这里展示的不是他们的徽派民居,而是他们新近开发的旅游项目:山地车骑行。

黟县除了久负盛名的西递宏村,还有许多规模略小,但景致不输的优美村落,这些村落之间的距离特别适合骑行观光。

尤其是花开的季节,相应的节日就格外地多。

高原初春,正值农闲,整个村庄安静得只听得到马旗在风中招展的声音。竖立在雪峰前的这根经幡柱,高38米,是西藏工布地区之最。每年藏历新年正月十五,附近村庄的人们都会聚集在这儿举办隆重的“竖经幡”活动——竖起新的经幡柱、换上新的经幡旗。全村人都会带上自家打扮得俏丽的松树枝围坐于此,煨桑、撒青稞。

这一天,另一项重要的祭祀祈愿仪式就是跳“梗舞”。

“梗”象征着佛教信徒心目中一种神,表演梗舞的时候,神就会出现。

十多位手持长柄单鼓和弓形鼓槌的小伙子,代表着为消除人间离难疾苦而下凡的各路神仙。

罗布次仁 错高村村民:

这个有一千多年的历史。整个西藏工布巴松湖里面,梗舞一共八个村庄有的,这个梗舞是最好的。我们这个梗舞跳的是正宗的。

中间三个站的那个是最好的美女和最好的男人。

“最好的美女和最好的男人”,是龙宫仙女“娜乍”和人间英雄“达娃亚俊”,他们盛装上场为诸位神仙助威敬酒,感谢诸神的舞蹈为人间驱魔去灾。

梗舞多与藏族人的劳动生产和日常生活有关,其中有许多模仿牦牛、鸡、羊、猪等各类动物的动作。这种来自日常生活的仪式感,其实是对信仰的敬畏、对生活的歌唱。

纵情歌舞的人们,就用这样的方式展示他们的村庄和历史。

“三月三”,古时候的“上巳节”,是为了纪念黄帝的,这一天是黄帝的诞辰。所以有“二月二,龙抬头;三月三,生轩辕”的说法。后代沿袭,逐渐成为水边饮宴、郊外游春的节日。

东南西北,多少个民族,多少个村庄,此时都在忙活着“三月三”。

而新叶村的“三月三”与众不同,今天是他们拜祭三圣的日子。

三圣,是他们的地方崇拜,指关公、周宣灵王、白山大帝。这一祭祀的主题,是由新叶村宋末元初的先祖创立的,因此,拜祭三圣,同时也是纪念先祖。

一大早,村民们便摇旗呐喊,向村里的五圣庙出发,恭请三圣,然后,鞭炮和鼓乐齐鸣,绕村游行,将三圣迎到村里祠堂,村民们依次拜祭,念念有词,祈求风调雨顺。

新叶村的“三月三”,从宋末元初一直延续至今。古村历经宋、元、明、清、民国至今,有近八百年的历史。

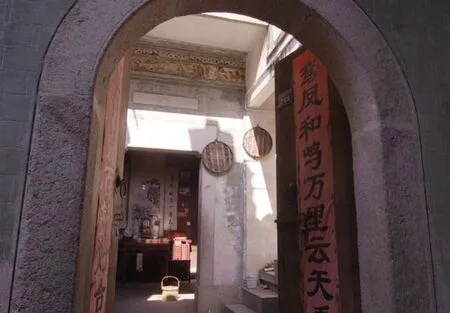

新叶村一直保持着血缘的聚落,繁衍成一个巨大的宗族。敬畏祖先的传统,使叶氏后人不敢轻易地拆掉祖传的建筑。即便动荡年代,村民们也想方设法对古建筑予以保护,因此,时至今日,这里完好地留存着16座古祠堂、古大厅,明代的抟云塔,清朝的文昌阁、土地祠,以及200多幢古民居建筑。由于年代久远,建筑类型丰富,被誉为“中国明清建筑的博物馆”。

萧放 北京师范大学教授:

民俗文化呢,是一个生活文化,就是一个人他从出生到他死亡,整个过程都在民俗文化的浸染之中,他会形成他的文化特征。人是文化的创造物。

农历六月初六,黔西南的布依族村寨,差不多家家户户都已插秧上坎“关秧门”,准备过节。

六月六,真可谓是个忙里偷闲的节日。庄稼在田需要养护,未来收获还未见把握,然而,期望丰收,相信丰收,也是值得欢庆的日子。

每逢农历六月初六,布依族人都要举行祭田神的仪式

大家人手一只雄鸡,是在祈祷庄稼驱虫避害,“雄鸡在此,蝗虫回避”。

蒙立胜 贞丰县布依学会:

因为我们是一个稻作民族,祭的是田神,要在田坎的沟边上祭典,用鸡,有糯米饭,有米酒,有那个糍粑,保佑今年的风调雨顺、五谷丰登。

布依族人也相信自家祖宗也是田神,他们永远在为子孙守护着田业,因此祭田也是祭祖。仪式上布依族人会带上孩子,给他们讲讲庄稼的故事、祖先的来历,也向田神祈求保佑孩子健康成长。

歌声常伴美酒。布依族人“无酒不成席,无歌不成敬”,他们说酒和歌是祖先留下的礼物。

歌声

客人来到布依寨,没有好茶和饭菜。请喝一杯糯米酒,山高水长盼您来。

举杯酒向他们敬酒来……

蒙立胜 贞丰县布依学会:

这个歌啊,承载了布依族的很多文化,也承载了布依族的乡愁,在外头打工的不管你走了多远,他的歌都随着他的人走,人歌是合一的。为了表达他们的相思之情、想念之情,现在都用手机唱山歌,有时一唱就一宿,把手机打得没电了。

每年六月六,农事稍闲,也是布依族青年“谈情说爱”的好时候,以歌为媒,以歌交友。

交通和信息的发达,对舒适生活的追求,让越来越多的村落从建筑到习俗都失去了原有的个性。

宁夏永宁县的回族村落纳家户,正从眼下这批房屋中搬离,乔迁新居。对于纳家户村民纳学贵而言,这是个喜忧参半的事情。

纳学贵 纳家户村民:

我们这个村,你说现在一个五百年历史的文化名村,如果保留不完整、不好的话,在我们这代人,特别像我这种人身上,我觉得就是一个遗憾。

因而今天的婚礼,大人们格外重视。尽管环境改变了,但纳家户人婚礼的内容不能变。

按老规矩姑娘们要在新房被褥里藏好红枣、核桃、糖果。

照例,纳家户的妇女们都过来帮忙了。

纳家户的特产馓子、油香、热腾腾的炸油馓、炸麻花是婚礼上必不可少的。

即使是大热天新娘还要穿红棉袄,取“丰衣”之意。

婚礼,是回族人一生中的一个大礼。老人常常把给儿子举行婚礼、完婚叫“卸担儿”。办完了婚礼,老人的责任就尽到了。

这里的婚礼还是以前的过程,还是以前的环境。

歌声:

囡啊,何时何辰上花轿啊,囡啊,拨开乌云见青天啊……

江南的传统婚礼,就是这样的粉墙黛瓦,披红挂彩。早先,在平原地带,在富裕人家,这样的送嫁队伍,可以绵延数里,号称十里红妆。

萧放 北京师范大学教授:

应该强调婚姻缔结过程中的婚礼的仪式、意义。为什么要婚礼,我们要宣告你们两人的关系,通过仪式的形式,向社会公布说,我们两个人结为夫妻。所以在婚姻缔结过程中,有很复杂的程序,每一道程序它都是一个牢固的基础。

而藏族人的节日,常常是以蓝天映衬着洁白。

四川甘孜藏族自治州乡城县,今天的节日是在宁静的氛围中进行,但每个忙碌的藏民内心却是涌动着虔诚和激情。他们要用特殊的方法:灌礼,让他们的藏房变得洁白如散落在大地上的串串佛珠。

翁珠老师今天要为他的房子举行灌礼,首先,他要到三十里以外的山上挖取一种叫做“阿嘎土”的白色泥土。

翁珠 乡城县东宫村教师:

一般就是到自己的山上去找,村子没有就需要走很远的地方。比如说像我的话,就从东宫到这边,然后把这个泥挖回去以后呢,还需要进行一个浸泡,搅拌,然后进行灌礼。

为藏房浇注灌白色的土,首先是一种美好的装饰,其次是为了防止雨水对泥土墙的冲刷,而最为藏民所看重的是,浇灌的过程,是一次庄严而神圣的祈福仪式,每浇灌一次就相当于点上一千盏酥油灯,吟诵了一千遍平安经。

因此,每年藏历的十月,整个乡城都要对自己的藏房进行一次灌礼。也因此,浇灌的每一个步骤,都是这样的细心和虔诚。

我们终于明白了为什么他们不是简单而快捷地粉刷,而是要这样一寸一寸一点一点地浇灌、渗透。

乡城,自古为多元文化的交融之地。历史上的茶马古道、藏彝走廊纵贯乡城,散播着蒙古族、纳西族和汉民族的文化基因。当地人民在康藏建筑的基础上,融汇井干式结构、碉房的造型以及土筑墙体技艺,创造出融合藏、汉、纳西三大民族风格与艺术审美的建筑——白色藏房。

乡城,藏语的意思就是一串白色的佛珠。

当乡城披上洁白盛装的时候,丰收的时节也就到来了。蓝天的背景,白色的藏房,金色的收获,歌声也就响起来了。

歌声:

一双手捧起千盏佛灯,犹如星星洒落在圣地香巴拉。

千盏灯照亮世俗前程,犹如我心归处是家园香巴拉。

满山云雾缭绕,原野麦浪起舞。

聆听白云前面,菩提仍旧依恋。

美丽的香巴拉啊,香巴拉圣地。

圣洁的香巴拉,香巴拉家园。

骆家庄,紧挨着杭州另一个著名景区西溪湿地。搬迁来这里之前,他们的生活环境便是今天西溪湿地的样子,也是“一曲溪流一曲烟”。

骆家庄村民:

我们出门一定要划船去的,路没有的,脚踏车也没有的,走都走不来,走到杭州要两个小时。每户人家都有一条小船,现在这里开发了,看起来我们是城市里的人了,以前我们都是农民呀。

融入城市之后,骆家庄人始终不能忘记曾经的家园,每年的传统节日,都要借机忙碌一番,以排解父辈的乡愁,告知后辈们他们的来历。

今天是端午节,划龙舟是他们的擅长,因为曾经,船是他们每天的交通工具。

骆家庄村民:

这个呢,龙身呀,划得好的话,水从龙的眼睛里也会冒出来。

今天的河道,和当年他们生活的场景相比狭小了不少,不过在家门口还有一个能让他们练练精气神的地方,他们已经很知足了。

骆家庄村民:

差不多我划了应该有二十年了吧。

骆伟 骆家庄村民:

男生到了十五岁左右啊,都得下去划了,有些还有更年轻的都会被爷爷奶奶叫下去划的。

骆家庄村民:

幼儿园我那时候就下去了,我们这里男孩子嘛,有个传统就是都要下船,去锻炼。

划龙舟结束,照例是全村人的聚餐。骆家庄人搬迁上岸后,集中安置在这块区域,门前的通道是聚餐的极佳场所。

徐国华 骆家庄村民:

通过这个喝龙船酒,彼此之间呀,可以了解一些信息,如果说你们家还有什么,哪些没有种植的,我家可能有种子给你的,你家可能有什么秧苗可以给我种的,因此,原来是通过这么一种来加深彼此之间的了解。

章忠平 骆家庄村委主任:

骆家庄以前是乡村,现在是城市,在城市与乡村之间,我们原来的那个乡村,最好的就是人情味。邻里相助,守望相助,所以说呢,确定了一个目标,建设一个充满人情味的骆家庄。现在二十多个姓,越来越像一家人了。

在城市中,用这样的方式吃饭,也是一道风景。

而在村落,这样的长桌宴,越来越成为经常的风景。

这里是贵州丹寨县的万人长桌宴,为了庆祝一个特别的节日,“吃新节”。

宴席贯穿整个长街,延绵两公里,到午宴结束,来到小镇的客人,已经达到了四万八千四百七十八人次。

贵州丹寨县排莫村的“吃新节”,来自周边村寨的近万名苗族同胞身着节日盛装,齐聚排莫村,以跳芦笙舞、唱苗歌、斗牛等活动共庆丰收,欢度节日。

在辽阔的疆域,几乎所有的民族都有这一为庆贺丰收、感恩土地而举行的传统农事节日,“吃新节”。“吃新节”的这种吃法,其实透露了中国稻作先民古老的遗传密码。

韦文扬 黔东南苗学会:

它起源于氏族社会的时候,这个氏族跟那个氏族结盟,两个寨子的人汇在一起的时候,吃饭不在家里面吃,要在寨面上吃,然后就摆长桌宴,整个寨子的人都一起吃,吃饭就是团结的意思,吃团结饭。这个也演变成一个婚姻集团,我的人可以嫁到你们那儿,你的人可以嫁到我们这儿,其他地方都不行。到现代社会,就不断地演变。

萧放 北京师范大学教授:

民以食为天,中国传统社会长期是一个物质匮乏的社会,能吃一顿丰盛的饮食是非常不容易,只有在特定场所里边,重大的节日里边,才可能有好的吃。他把吃作为一个情感的表达,就是我们古代的《礼》书里面有说,“以饮食之礼亲宗族兄弟”,用饮食的方式让这个宗族兄弟聚会。

中国人特别重视吃。其实准确的说,是聚餐:是大家一起吃。而这种聚餐,重要的不在“吃”,在乎于“聚”。

中国人特别喜欢聚,聚集一堂,聚族而居,聚沙成塔。

正是在这样的聚会当中,养成了我们以己度人的习惯,培育了村落的日常礼仪,创造了文明的生活方式。

陈立 浙江大学教授:

其实这个吃更多的不是指吃给我们带来营养,给我们带来身体的发育,身体的成熟,进而能够繁衍生息,不是这样的,更重要的是,吃可以联络感情,可以寻找到共同的安全感。

一次聚会的结束,是另一次聚会的开始。我们下次再聚。

歌曲:

土豆熟了,我在家门口等你。

日头落了,我在麦垛旁等你。

春天来了,我在杏树下等你。

喜鹊叫了,我在老巷子等你。

春天来了,我在杏树下等你。

喜鹊叫了,我在老巷子等你……