山西省普·地查·方报·戏告(曲一)剧种

2019-04-26于小军张艳琴

王 越 于小军 张艳琴 武 超

导 语

遵照文化部艺戏函〔2015〕41号文件《关于召开全国地方戏曲剧种普查工作动员暨培训会议的通知》,山西省文化厅主管副厅长赵银邦、山西网络文化艺术中心主任张建刚、山西省戏剧研究所副所长王越和山西省音乐舞蹈曲艺研究所所长温江鸿于2015年11月22日参加了全国地方戏曲剧种普查工作动员暨培训会议。

山西省文化厅对此次戏曲剧种普查工作高度重视,积极落实文化部《关于开展全国地方戏曲剧种普查工作的通知》精神,成立了普查工作领导组,将山西省戏曲剧种普查工作放在山西网络文化艺术中心,让山西省戏剧研究所和山西省音乐舞蹈曲艺研究所配合其共同完成全省戏曲剧种普查任务。2016年4月6日下发了晋文办发〔2016〕34号文件《关于开展山西省地方戏曲剧种普查工作的通知》及《山西省地方戏曲剧种普查工作方案》,阐明普查意义,讲明普查目标,指出普查范围和内容,成立普查工作机构,部署普查时间和工作步骤。

山西省戏曲剧种普查机构分领导组、秘书组和办公室,领导组统筹规划全省地方戏曲剧种普查工作,秘书组设在艺术处,办公室设在山西网络文化艺术中心。办公室下设四个工作组:顾问组、专家组、审核组和数据录入组。顾问组由离退休老领导、老专家组成,工作职能是为全省戏曲剧种普查工作提供业务咨询。专家组由省戏剧研究所副高以上戏剧专家组成,负责全省戏曲剧种普查工作专业指导,开展检查督导。审核组由省音乐舞蹈曲艺研究所人员组成,负责对全省戏曲剧种普查上报资料和数据进行审核。数据录入组由省网络文化艺术中心人员组成,负责对全省戏曲剧种普查上报资料和数据进行录入。

2016年4月8日,山西省文化厅在太原召开了“山西省地方戏曲剧种普查工作会议暨业务培训会议”,正式启动全省剧种普查工作,来自全省各市文化局分管艺术工作的副局长、艺术科长,戏剧研究所长及省剧种普查办专家和工作人员70余人参加了培训。

山西省文化厅党组书记、厅长张瑞鹏出席会议并作动员讲话,党组成员、副厅长赵银邦主持会议并部署普查工作,会议由艺术处处长陈燕萍主持,全国地方戏曲剧种普查办公室副主任王晓珊围绕普查工作流程、方法及注意事项作了具体讲解。

张瑞鹏厅长指出,全省地方戏曲剧种普查工作是贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话和国务院办公厅《关于支持戏曲传承发展的若干政策》的一项重要举措,具有重要意义。工作中要把握好以下六点:一是责任和感情。戏曲是中华传统文化的承载和典型代表,寄托着民众的价值观和审美观,在传统文化中具有独特而不可替代的地位。党中央、国务院和省委、省政府高度重视戏曲事业发展,戏曲的春天已经到来。随着经济社会的发展,国家有条件、政府有财力、家庭有意愿更多地投入戏曲、欣赏戏曲。信息化社会的快速发展,引发了人们对传统戏曲文化回归的追寻。戏曲对时代主题、社会生活、人民心声的表现功能和表现力不容忽视,是艺术创作的重要领域。戏曲普查是发展戏曲事业的基础性工作,是政府做决策、定政策的重要依据,是文化部门的职责所在,也是挖掘和弘扬戏曲文化宝藏的重要途径。我们要抓住这次全国统一部署,规范化科学化普查的机会,提高对戏曲的宏观管理和信息化管理能力,勇于担当,敢于作为,搞好普查。二是脉络和家底。山西戏曲文化源远流长、底蕴丰厚,要严格按照普查标准和流程,纵向上理清脉络、横向上摸清家底,进一步建立山西文化自信,展示山西文化形象,明确山西戏曲传承发展的思路;同时,通过普查找准戏曲发展的薄弱环节,看清差距和不足,弄清今后工作重点,进一步厚植戏曲文化土壤。三是情况和作为。普查不是静态的、封闭的“就事论事”,要把普查与实际工作结合起来,在深入普查基础上分析研究,在分析研究基础上推进工作,发现问题要及时反映并解决,好的经验要及时总结推广,以更好地发挥普查的功能和作用。四是工作和学习。普查是难得的学习机会,是走进传统文化、走进戏曲文化、走进基层、走进生活的好机会,是与群众、院团、艺术家沟通的好机会,要把普查和自我提升结合起来,在普查中切实充实戏曲知识,提升文化素养和增强工作本领。五是状态和保障,普查人员要以对历史负责、对人民负责、对戏曲负责的态度去工作,高标准、高质量地完成普查,文化部门要为普查工作提供必要的经费和保障,省普查办公室要搞好服务和指导,确保普查工作不走弯路,避免出现质量不高、数据偏差、程序失范等问题。六是任务和机制。要把当前工作与长远发展结合起来,把传统戏曲与现代手段结合起来。把普查成果与工作实践结合起来,通过普查建立长效机制,实行动态管理,要利用互联网技术,实现戏曲剧种、剧团、剧目、人才的信息化管理,为山西戏曲长远发展打下坚实基础。

2016年4月至7月山西省戏曲剧种普查工作进入数据采集阶段,范围涵盖全省11个地市、119个县(含县级市、市辖区)的基层文化部门及2个省直专业院团、1所省直戏剧院校。山西省戏剧研究所专家王越受临汾、吕梁邀请赴当地进行集中培训。山西网络文化艺术中心张建刚、李晋泰与山西省音乐舞蹈曲艺研究所张增龙,参加了7月份在福州举办的全国地方戏曲剧种普查信息平台培训会。

为了及时了解山西省各市地方戏曲剧种普查工作进展情况,督促普查工作按照时间节点顺利进行,并对各市数据录入人员作进一步培训,尽快熟悉平台操作,保证全省按时保质保量完成普查任务,山西省文化厅于2016年7月中下旬分派两组人员集中奔赴各市进行专项普查督导工作。督导一组由厅艺术处副处长张秀娟、山西网络文化艺术中心主任张建刚带领,于12日至15日赴山西运城、临汾、晋城、长治、吕梁5市展开督导。督导二组由省戏剧研究所所长祁爱斌、副所长王越带领,于12日至20日赴山西忻州、大同、朔州、阳泉、晋中及太原6市展开督导。实践证明,督导工作非常有必要也非常及时,受到各市领导高度重视。督导组对各市工作中存在的不同具体问题给予及时解答和辅导,使普查工作按照工作进度表有序进行,并针对全国普查平台上传数据的操作规范和流程对当地工作人员进行了培训,使普查工作开展得扎实有序,取得了非常好的效果。

本次普查中,有吕梁市、汾阳市和晋中市申报新剧种。2016年8月,山西省普查办公室组织山西省戏曲理论专家分别赴吕梁离石展开论证工作,经过观看现场表演、观看录像资料、阅读书面材料、召开专门会议讨论等程序,一致认为吕梁市提出的三个疑似新剧种,即:离石弹唱、石楼道情、兴县道情,不符合新剧种标准和条件,认为离石弹唱属于曲艺,石楼道情属于临县道情的分支,兴县道情属于晋北道情的分支,这三个都不是新剧种。汾阳市提出要把原先的汾孝秧歌申报为新剧种,改名叫汾阳磕板秧歌,并强调已经申报非遗成功,经过专家认真讨论论证,认为磕板秧歌仍然是汾孝秧歌,只是发展得很好,并不是一个新剧种,没有通过。

老专家郭士星、赵尚文、韩军又赴榆次对晋中申报的两个新剧种:寿阳大竹马戏、榆社的土滩秧歌进行论证。经过观看演出、审阅资料、座谈讨论等程序,认为这两个剧种符合文化部颁布的新剧种标准,由于寿阳的大竹马表演最大特点是在舞台上踩高跷表演,于是更名为高跷竹马戏。最终,确定本次山西省地方戏曲剧种普查产生的新剧种是——高跷竹马戏和榆社土滩秧歌。晋中文化局将论证材料整理上报省里,省剧种普查办公室上报至全国。经国家级专家论证,认为榆社土滩秧歌不符合新剧种条件,通过了一个新剧种寿阳竹马戏。专家认为高跷是此剧种的特点,改名为高跷竹马戏。

2016年7月至9月为数据审核上报阶段,由山西省戏曲剧种普查办公室具体组织实施,山西网络文化艺术中心对全省普查信息进行录入,山西省音乐舞蹈曲艺研究所同步展开审校工作。由于工作需要,9月18日,审核工作又转至山西省戏剧研究所专家对全部普查数据进行最终审核,经过近12天的高度紧张工作,于2016年9月30日23时30分,按时上报至国家普查数据平台。

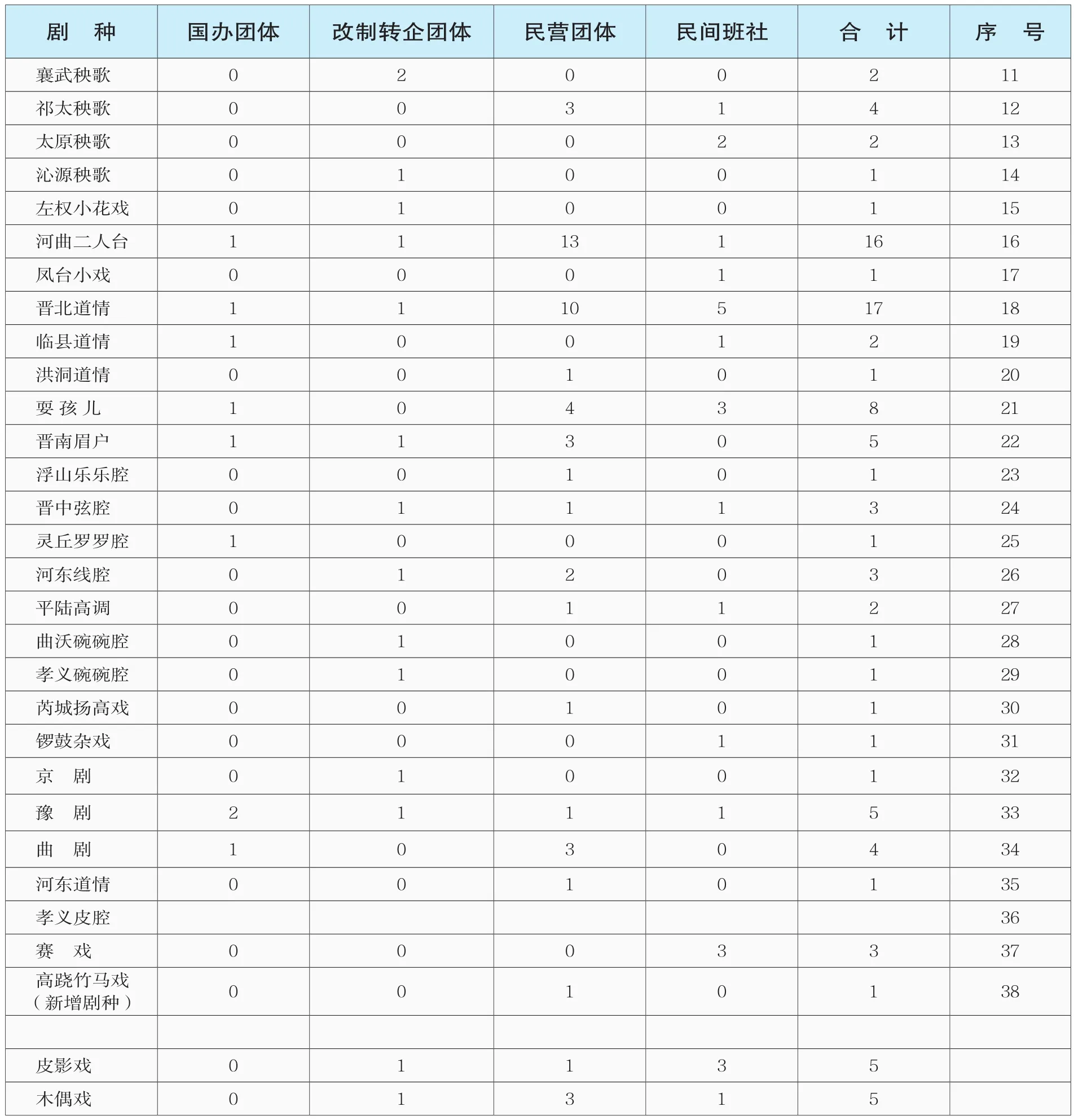

据《中国戏曲志·山西卷》记载,山西有49个戏曲剧种,但是在此次地方戏曲剧种普查中,有12个剧种平台上没有数据,没有国办团体、转企改制团体、民营团体、民间班社,可以确定消失剧种12个,山西省现存戏曲剧种38个(不包括皮影木偶戏),包括34个本土剧种,3个外来剧种(京剧、豫剧、曲剧),1个新增剧种(高跷竹马戏)。演出团体288个,戏曲人才1155人,创研机构人才106人,皮影戏木偶戏人才10人,皮影木偶演出团体8个,教育培训机构25个,创研机构17个,制作机构16个,各类图片2287张。

一、山西省(区、市)戏曲剧种普查概况

据1990年出版的《中国戏曲志·山西卷》记载,山西有49个戏曲剧种,但是在本次山西省地方戏曲剧种普查工作中发现,山西现存剧种37个,消失了12个剧种。现存的37个剧种是:蒲州梆子(蒲剧)、中路梆子(晋剧)、北路梆子、上党梆子、上党落子、朔县大秧歌、广灵大秧歌、繁峙大秧歌、汾孝秧歌、壶关秧歌、襄武秧歌、祁太秧歌、太原秧歌、沁源秧歌、左权小花戏、河曲二人台、凤台小戏、晋北道情、临县道情、洪洞道情、河东道情、耍孩儿、晋南眉户、浮山乐乐腔、晋中弦腔、灵丘罗罗腔、河东线腔、平陆高调、曲沃碗碗腔、孝义碗碗腔、孝义皮腔、芮城扬高戏、锣鼓杂戏、赛戏、京剧、豫剧、曲剧。

消失的12个剧种是:泽州秧歌、介休干调秧歌、冀城秧歌、平陆花鼓戏、夏县弦儿戏、芮城拉呼戏、雁北弦子腔、万荣清戏、夏县蛤蟆嗡、冀城目连戏、队戏、评剧。这些剧种已经没有任何演出团体,包括国办团体、改制转企团体、民营团体和民间班社。

另外孝义碗碗腔剧团,又唱碗碗腔又唱皮腔,实际上这两个剧种就是一个剧团,孝义碗碗腔剧团还演出皮影戏和木偶戏。

本次戏曲剧种普查,经过山西省文化厅组织山西戏曲理论专家去晋中当地论证,认为有一个新剧种符合文化部规定的新剧种产生标准和条件,得以论证成功。这个新剧种是寿阳的——高跷竹马戏。

高跷竹马戏,原名寿阳大竹马(亦称竹马戏),是一种极其古老的民间舞蹈艺术,它流传于山西东部、太行山西麓的山西省晋中市寿阳县罕山一带。这里地处太原、晋中、榆次三市之交,距历史上的古晋阳仅百里之遥。石太铁路、太旧高速、307国道横贯境内。境内分布着爱社、竹马戏、铁钗等60多种民间艺术形式,是古老的民间武术和民间艺术之乡。

它由当地远古傩舞爱社、蚩尤戏演变而来,发展于明清,千余年来演出了《唐朝八大将》《三英战吕布》《虎牢关》等多种戏剧中的武打人物。过去它和当地的“爱社”同属傩剧艺术,主要用于驱邪逐疫、祀神祭天、祈求丰年。清代以后受戏剧影响,丢掉面具,转向了人物戏剧化。

高跷竹马戏地处太行山西麓的罕山脚下,是流传了上千年的古老戏曲形式,是中国古老戏曲的雏形。查阅辞海,早在汉代的《后汉书·郭伋传》中即有记载:“始至行部,到西河美稷,有儿童数百,各骑竹马,道次相迎。”“竹马”一词,在唐朝诗人李白的诗中写道,“郎骑竹马来,绕床弄青梅。”是描述男女孩骑着竹竿当马,彼此玩得投机入戏的情形。正所谓“青梅竹马,两小无猜”。到了后世,人们常常以“青梅竹马”比喻从小结成的朦胧情感和纯真爱情。在杜牧的《杜秋娘》一诗中,“渐抛竹马剧,稍出舞鸡奇。”这里的“竹马”已演变成为一种“剧”。再后来,人们以此庆祝丰年,祭祀神灵,便改编为各种竹马舞、竹马戏,形成一种古朴而稀少的汉族歌舞小戏。在民间生活中,它是舞蹈、戏剧;在祭祀神灵、祈福穰灾中,它又是一种民间社火。到了今天看来,它被称为“中华戏曲的活化石”。

高跷竹马戏(寿阳竹马戏)与其他地方竹马戏的不同之处在于,它以竹篦扎成“马”的形状,包括马头、马身、马尾,再饰以彩绸、铃铛、笼头、口嚼等,挂在演员身上如同骑马之势。更精美之处是,寿阳竹马戏除了身上的“马饰”道具外,还要在演员腿上绑上高跷,以此显出马的高大威武,而表演时演员不是咿咿呀呀传情达爱,而是多以武打为主,刀枪剑戟,马上往来,冲突围兜,杀气威风!演唱曲调有《山坡羊》《马腔》等,接近山歌调,半说半唱,以说为主,只有武场,没有文场,根据剧情需要大多为武将角色。另外竹马还有另一种活动形式竹马舞,竹马舞有十大阵法,流传下来的只有“蛇蜕皮”“四瓣梅花阵”,演员面部化妆,身着舞台服饰,前后扎竹制马架,脚踩半截高跷,独特之处是,既有高跷的魁伟高大,又有竹马的彩饰造型;既有人们熟知的戏剧人物故事,又有刀枪剑戟的激烈拼杀。表演时有“上坡前倾”“下坡后座”“马失前蹄”及“单腿跪”“双腿跪”“圪蹴跑马”等高难度动作,通过表演打斗,在或而急促或而舒缓的锣鼓声中,马蹄铿锵,铃铛作响,马鞭飞旋,你来我往,精湛的表演把剧中人物表现得栩栩如生、淋漓尽致,并组成一组组丰富多彩的武打戏剧场面,其表演深受人们欢迎。故而演出的剧目大多为武打戏,有《唐朝八大将》《桃园三结义》《三英战吕布》《金沙滩》《杨家将》等。这种表演明显区别于南方表达男女情爱、舞姿温婉、唱腔优柔的竹马戏、竹马舞。这类竹马戏由于是从汉族民间歌舞竹马灯舞发展而来,所以表演动作多集中在上身和面部眉眼传神,因此,脚步不如手的动作丰富,一般只是上身左右摇摆和扭动,下身的“马腿”为画上马腿的垂幅,以此遮盖演员的腿,只能进行进退表演。按照《山海经》说,高跷的诞生,原本是远古洪水泛滥之后,人们不得不绑上竹竿借以水上行走的古人类生活遗存。那么,寿阳地处罕山脚下,翻山而过即是太原(即历史上的古晋阳湖),可以推测,随着地壳的运动,当年的沼泽泥泞早已逐步升迁为陆地丘陵。当时的高跷竹马,印证了竹马戏正是那个远古时代古人生存的“活化石”。

清朝初年的潘其灿曾有一首诗《午日游龙王山》,“父老歌陶令,儿童颂细候。清风满邑郭,夏日亦如秋”。诗中的“细候”就是指东汉时期的“郭伋”。近年来,有专家撰文说,郭伋与竹马有一个典故。郭伋原本是汉朝官员,祖上扶风茂陵(今陕西省兴平东北)人,字细侯,官至大司空、太中大夫。在王莽时期,郭伋为上谷大尹,后升迁为并州牧(并州即山西太原)。郭伋在并州任职时,为官勤政爱民,重诚信,颇受当时人称赞。他经常到各郡县视察走访,在一次巡察诸郡时,来到了河西郡的美稷县(今内蒙古准格尔旗西北),有很多少年儿童骑着竹马列队来欢迎他。郭伋问:“孩子们为什么自己远来?”孩子们回答说:“听说使君来到,很高兴,所以来欢迎。”郭伋便十分真诚地下马辞让致谢。在美稷县办完事后,孩子们又赶来送郭伋,并问他什么时候返回。郭伋立即让随从计算返程的日期,告诉了孩子们。由于事情办得十分顺利,返回美稷县的日子比预期早了一天,但为了不失信于孩子们,郭伋下令在县城外的野亭露宿一晚,等到第二天才入城。这就是“郭伋竹马”的典故。这样看来,竹马戏的发源地似乎出于西北地带。郭伋任职太原,又距离寿阳竹马戏的发源地郭家沟仅二三十里。出于对郭伋这位爱民好官的赞誉,竹马戏作为敬献天下好官的社火形式,自然有流传久远的必要。

据寿阳竹马戏老艺人回忆说,古代郭家沟来了一户弟兄三人,分别居住于郭家沟、郑家庄、李家山,各自为村,且为郭、郑、李三个姓氏。那时土地贫瘠,气候干旱,所以,每年春天的农历二月都要去板寺山求雨取水(亦称阪泉山,横跨寿阳、阳曲两县县境,距当地约40里)。据老人们说,板寺山有72仙洞,各地的取水者都有各自的洞。郭家沟三社的祈雨地是一个叫轩辕洞的洞穴。三社各挑选青少年100人组成求雨队伍,共计300人,其中每个村出放铁炮手12人,共计36人。其中8人抬神龛一个,神龛内安放轩辕神位。无独有偶,江南少数民族的竹马舞,据老艺人回忆,相传远古时候有兄弟三人,老大法名三清、老二法名三宝、老三法名三元,后人称他们为三师。他们兄弟三人专做师公、道公为业,其法术高超,善驱魔赶鬼、迎神纳福、消灾除病。他们三人自创本家派系,广招门徒,授予各种法术、唱腔舞蹈,就这样代代相传下来。这一传说,与寿阳竹马戏的传说弟兄三人各立门户有着异曲同工之妙。这里的北方,人名地名都实实在在存在,而江南的弟兄三人由于历代少数民族的迁徙战乱,已经不可能追溯到自己的祖先姓名了。

今天的郭家沟,据传应为郭伋的后人,他们距离寿阳傩舞爱社的发源地和北神山轩辕庙也仅仅30里,由此可以推断,这一带的远古时期,乃是一个较大范围的轩辕文化圈。那么,远古时期的傩舞爱社,演变为蚩尤戏,蚩尤戏、角抵戏又分支为竹马戏、傩戏,他们共同的神灵就是中华民族的始祖轩辕黄帝。

近年来,寿阳县文化馆辅导人员多次进行挖掘整理组织排练。2004年投资重新购置服装道具,并组织200人的表演队伍参加了晋中市民间文艺汇演,获二等奖。1985年开始挖掘整理,2009年申报山西省非物质文化遗产代表性名录。目前,高跷竹马戏的演出团体主要是寿阳县松涛竹马戏艺术团,在职人员27人,目前可上演剧目总数4个,其中传统剧目3个,即《虎牢关》《双锁关》《界牌关》;新编剧目1个,保留剧目《虎牢关》。

山西省戏曲剧种普查现存剧种与剧团统计表

续表

(一)剧种概况

山西历来被称为戏剧大省,重要原因之一便是山西是一个多剧种的省份。1984年出版的《山西剧种概说》记述了山西大小52个剧种。1990年出版的《中国戏曲志·山西卷》载录山西剧种49个。2005年出版的《全国剧种剧团调查报告集》登录山西剧种有剧团演出的是28个剧种,基本没有剧团演出的是21个。从历史的视角看,山西剧种在逐年减少。进入新世纪以来,随着文化的自觉发展,保护非物质文化遗产的实施,一些剧种被重新挖掘,甚至重新登台演出。根据2016年的山西戏曲普查数据,有剧团演出的山西剧种现存38个,我们将根据其生存状况分类描述。

1、发展稳定的剧种

根据调查情况,我们把有国办演出团体、艺术力量较为雄厚、演出活动比较正常、收入相对稳定的剧种,划归为发展稳定的剧种。

首先当属山西的四大梆子——晋剧、北路梆子、上党梆子、蒲剧。他们从地域上分开山西戏曲,形成明显的山西戏曲版图。同时他们也是山西主要的代表性剧种,在境内被称为大剧种。他们的剧团数量较多,演出状况和创新状况较好。

晋剧,产生于山西中部,故又称中路梆子。主要流布于山西中、北部及陕西、内蒙古和河北的部分地区。晋剧渊源于蒲州梆子,清代初年,蒲州梆子流入晋中,经过许多艺人的丰富和发展,吸收蒲剧特点,与祁太秧歌、晋中民间曲调相结合,逐渐形成旋律婉转、流畅,曲调优美、圆润、亲切,道白清晰,具有浓郁乡土气息和特有风格的剧种。其唱词多为七字句式、十字句式,偶有五字句式和多字句式。它的唱腔结构属于板腔体,共有七种板式:【平板】【夹板】【二性】【流水】【介板】【滚白】【导板】。“腔儿”是指晋剧中的各种花腔,一般不单独使用,而是依附在各种板式的“乱弹”中。“腔儿”有“五花腔”“三花腔”“走马腔”“二指腔”“十三咳”“四不象”“导板腔”等。晋剧的唱腔和表演不仅具有梆子腔激越、粗犷的一般特点,而且具有比较圆润和工细的独特风格。它的表现技巧也多姿多态,难度较大,如翎子功、帽翅功、椅子功、鞭子功、梢子功、耍茶碗、耍头巾、甩辫子等都极具特色。

清道光、咸丰年间中路梆子曾经盛行。其后几经变化,在晋中、晋北以至内蒙古、河北、陕北的部分地区发展传播开来。清末民初的近百年间是晋剧的发展时期,当时班社众多,人才辈出,尤其是以丁果仙为代表的第一代女演员出现之后,晋剧艺术提升到了一个新的阶段。

晋剧的传统剧目大致有三种:一是历史故事戏,此类剧目多有朝代依托或一定的历史依据,但又不乏艺术化的虚构,如《空城计》《乾坤带》等。二是神怪戏,如《钟馗嫁妹》《雷峰塔》等。三是生活故事戏,如《换花》《打面缸》《扯被子》《过大年》等。

这次普查显示,晋剧的演出团体有95个,主要分布于晋中地区,演出区域在晋中、晋北以及陕西、内蒙等地。

北路梆子,也称代州梆子、上路调、北路调、雁剧。它和中路梆子一样均脱胎于蒲州梆子。形成地区以忻、代二州为中心。清咸丰年间,蒲州梆子艺人北上传艺并融合当地民歌俗曲而形成。为区别于中路梆子,北路梆子又称上路调。外省泛称山西梆子,或专称代州梆子。晋中、晋南称之为北路戏,20世纪80年代称雁剧。1954年定名为北路梆子,沿用至今。北路梆子为板式变化体,兼有专戏专用的昆曲、吹腔、南罗、民歌等。主要有【慢板】【夹板】【二性】【三性】【导板】【流水】【介板】【滚白】【大起板】等。它以音调高亢,富有北国激越风采而受到观众喜爱。但由于日寇入侵,剧种中断十八年,上世纪50年代才得以复兴,涌现了贾桂林(小电灯)、董福、高玉贵等一批表演艺术家。

此次调查显示,北路梆子有5个演出团体,主要分布于忻州、大同两地。演出区域在山西北部、河北和内蒙古部分地区。

上党梆子,又名上党宫调。形成于明末清初,兴盛于清咸丰、同治年间。道光年间被官家称为土戏,民间称大戏,1934年赴省城太原演出时称作上党宫调,1954年定名为上党梆子。其以演唱梆子腔为主,兼唱昆曲、皮黄、罗戏、卷戏,俗称“昆梆罗卷黄”,主要声腔构成有昆曲、梆子、罗戏、卷戏、皮黄。唱腔以板腔体为主,间亦曲牌体。板式中有【四六】【大板】【中四六】【靠山红】【垛板】【花腔】【中大板】【葡萄架】【一串铃】等。

此次调查显示共有27个剧团,主要流布于长治市、晋城市以及晋中部分地区,河北省永年地区以及山东省菏泽地区。

蒲剧,又称蒲州梆子、南路梆子、乱弹。发源于晋、陕、豫毗邻的黄河三角地区。今见史料记载的山陕梆子多指山西蒲州(今永济)、陕西同州(今大荔)的蒲州梆子、同州梆子之合称,属同宗同源。明中叶以后本地民间艺人从北杂剧和昆山腔、弋阳腔那里继承了一整套成熟的剧目和表演艺术,并融合山陕黄河两岸民间说唱和民歌俗曲,同时借鉴青阳腔之滚调手法,形成的一个新剧种。以枣木为梆击节,谓之梆子腔。晋南民间习称乱弹,或南路梆子。现简称蒲剧。蒲州梆子的唱腔以梆子腔为主体,另有昆曲、吹腔及民歌小调等,梆子腔即板腔体,有【慢板】【二性】【紧二性】【撩板】【流水】【间板】【滚白】等七种基本板式。

此次调查显示蒲剧有29个表演团体。主要演出区域在山西南部地区、陕西、甘肃、青海等地。

其次,一些小剧种的发展情况也很不错。如耍孩儿、罗罗腔、上党落子、豫剧、晋南眉户、曲剧、线腔等。下文列举一、二个剧种作为代表。

耍孩儿是大同市较为古老的地方戏曲剧种,其唱腔婉转跌宕、特色鲜明,深受当地群众的喜爱。它的主要演出区域和活动范围为:山西省的大同市、浑源县、左云县、大同县,朔州市的应县、怀仁县、山阴县、右玉县以及内蒙古自治区的凉城县、丰镇市、前旗、后旗等地区。现大同市耍孩儿剧种传习中心有演职人员84人,其中,具有高级职称19人、中级22人、初级37人、其他6人。该传习中心经常上演30余个经典保留剧目,并多次获得各种演出奖项。

罗罗腔在明清时期本是一个流传很广的地方戏曲剧种,后逐渐衰落,现只有大同市灵丘县独家保留了这一珍贵的稀有剧种。灵丘罗罗腔的主要演出区域和活动范围为:山西省北部的灵丘县及周边的浑源县、应县、繁峙县、代县,河北省的阜平县、涞源县等部分地区。该中心现有演职人员38人,其中,具有高级职称5人、中级14人、初级13人、其他6人。灵丘县罗罗腔剧种传习中心经常上演的保留剧目30余个,并多次获得演出奖项。

2、发展一般的剧种

这些剧种大多均有百年历史,但保护和传承发展一般,他们的流布区域均在缩小,基本只在县域或周边地区很小的范围流传,均为小剧种,有祁太秧歌、临县道情、晋北道情、孝义碗碗腔、孝义皮影木偶、汾孝秧歌、二人台、曲沃碗碗腔、洪洞道情、朔州大秧歌、襄武秧歌、广灵秧歌、左权小花戏等。下面列举几个剧种为例。

神池道情(晋北道情),起源于唐代的“道观经韵”(初唐),经“俗讲”(中唐)和“新经韵”(五代)的发展变革而来,金代流传到神池县一带,至清初成戏。大致经历了“道教歌曲”“过街道情”“说唱道情”“戏曲道情”几个阶段。清咸丰年间,神池已有道情“子弟班”(以自然村为单位的季节性班社)20多个,至民国21年(1932),已发展为100多个。2010年神池道情戏被列入国家级非物质文化遗产保护名录。2011年文化体制改革,对神池道情剧种实行重点保护,撤销神池道情剧团,将原神池道情剧团在编人员整体转入新组建的神池县道情艺术传承研究所,转入人员全部按事业单位待遇,副科建制,财政拨款事业体制,专门从事公益性的保护、研究和传承工作。

改制后的神池县道情艺术传承研究所积极开展工作,近年来在县文化局的组织领导下,完成文化惠民下乡等公益演出近200场。但文化体制改革由原道情剧团转入的16名在编人员一直以来未享受财政工资待遇,2015年起只是财政每年拨付一定的非遗保护经费(每年12万元),从业人员收入微薄。

繁峙秧歌,其流行于山西东北部繁峙县、代县、应县、五台县、原平市一带,由民歌和歌舞发展而来。初期的繁峙秧歌大多活动于节日、庙会和农闲之时,在广场上演出。由于受到中国传统戏曲和民间艺术的影响,逐渐发展丰富起来。它的唱腔融汇了多种类型戏曲唱腔的形式,对于研究中国戏剧发展史具有重要的价值。1956年10月1日,繁峙秧歌剧团成立。2005年,繁峙县民间艺人成立了以表演繁峙秧歌戏为主的社区艺术团,2012年1月,繁峙县人民政府批准将社区艺术团改编为繁峙县秧歌剧团,为自收自支的县级企业单位,隶属于繁峙县文化局管理。目前全团有演职人员50人,其中演员26人,乐队14人。全团有固定资产40万元,专门从事戏剧演出,以繁峙秧歌戏为主,兼演北路梆子、晋剧等。每年演出350场左右,年收入100万元左右。2016年,繁峙县聘用了忻州市文化局退休老干部田雷担任了繁峙县秧歌剧团团长,全年完成演出384场,收入160万元。2016年5月20日,繁峙秧歌戏经国务院公布列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

左权小花戏起源于明初或宋、元之间,明万历版《辽州志》记载比户弦歌,形成于清代,清末民初盛行于辽县境内。小花戏属民歌体,一剧多曲者为多,也有一剧一曲的。曲子大都采用左权民歌,多属于徵调式。音乐体制为曲牌体音乐,分为单曲重复与曲牌联套两类,没有固定的音乐规范。左权小花戏的主要特点是:①扇法多。自成一派,有“蝴蝶扇”“挽扇”“撒扇”“翻扇”“大小转扇”等50余种。②舞姿美。如,女的多用“卧鱼”“鸳鸯戏水”“小燕展翅”“金鸡独立”等;男的则用“骑马蹲裆”“凤凰展翅”“拔海”“弓箭”等60余种。③曲调动听。大部分采用民歌曲调和连曲体,在连曲体中用间奏和过门将唱腔衔接,曲调舒展动人,充满山乡情味。④舞蹈精湛。主要有“三颠步”“唿嗦步”“十字步”“四六八步”“颠跳步”“大小箭步”等。⑤有诙谐幽默传情的戏剧情节。左权小花戏的表演形式为边歌边舞,有歌就有舞,有舞就有歌,以唱表现人物,以舞传情达意,既要曲唱得响亮,也要舞扭得灵活,还要戏演得精彩,这种极具综合性的审美要求局限了小花戏剧本不可太长,故而传统的小花戏剧本篇幅一般都很短。后来为适应稍长剧本的演出要求,在演唱方法上进行了改革,增加了伴唱、帮唱、合唱等演唱方式。2006年左权小花戏被列入首批国家级非物质文化遗产保护名录。

左权小花戏艺术团成立于1996年,2007年更名为左权县开花调艺术团,属县文化馆。该团现有演职人员80余人,保留剧目有几十个,先后多次在国家、省、市、县各级各类大赛中获奖。2013年,县政府投资1000余万元,排演了大型花戏歌舞剧《太行奶娘》,并在多地演出。

朔州秧歌戏是融武术、舞蹈、戏曲于一体综合性的汉族民间艺术形式,流行于朔州市及周边内蒙古南部的集宁、呼市、包头及河套一带,另河北张家口及陕西靠近山西的市县也有存在。早期为广场、街头的秧歌舞队表演的朔州秧歌历史悠久,在宋代加入了武术成分,清代后期又加入故事内容,现在以舞蹈和戏曲两种艺术形式活动于汉族民间。以舞蹈为主的秧歌称为“踢鼓秧歌”,以演戏为主的秧歌称为“大秧歌”。朔州大秧歌的唱腔结构属于板腔体,也有一部分联曲体唱腔,联曲体唱腔是大秧歌的传统唱腔,有“训调”“红板”两类。目前,朔州秧歌戏有演出团体4个,其中国办团体1个,民营团体1个,民间团体2个,共有演职人员180人,其中演员94人,演奏员42人,2006年5月20日,朔州秧歌戏经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。目前其演出境况渐危,抢救保护工作时不我待。

3、濒危剧种

这些剧种多无演出团体,也无舞台演出活动,其唱腔音乐偶尔在当地的鼓吹乐班中出现,处于绝迹舞台的状况。有的有剧团,但也迫于生计改唱其他剧种。有浑源弦子腔、赛戏、上党二黄、夫子岭弦腔、干调秧歌、晋中弦腔(昔阳方台弦弦腔)、凤台小戏、浮山乐乐腔、平陆高调、芮城扬高戏、壶关秧歌和沁源秧歌等。列举一、二个剧种举例说明。

上党二黄形成于明末清初,流布于山西省东南地区,古称“上党皮黄”或“土二黄”。上党皮黄由“西皮”和“二黄”组成,“二黄”包括【正二黄】【反二黄】【原板】【二板】等,“西皮”包括【导板】【慢板】【原板】【快板】【散板】等。上党二黄的音乐唱腔,既保有北方剧种高亢激越的特色,又融入南地健朗优雅、音韵醇润的味道,它古朴、大气、典雅、韵味悠醇,生成以来,一直受到上党地区人民群众的喜爱与追捧。上党二黄传入的剧目比较成熟,且以朝代大戏和争战题材的内容居多,演出场面恢弘,排场大气,舞台呈现多姿多彩。此次普查中,演唱“上党二黄”的演出团体仅1家,为改制转企团体。2009年,上党二黄列入第三批国家级非物质文化遗产保护名录。

芮城扬高戏,又称羊羔(秧歌),扬高戏(扬篙戏)的“篙”源于船工手里拿着的二丈左右的木杆(也叫撑船的“篙”),一边拿篙撑船,一边口里哼着船工号子,以鼓舞大家齐心协力,欢庆丰收,之后便形成了扬高戏,在魏国流传开来。在元、明、清时期,扬高戏发展成生、旦、净、丑行当齐全的大剧种,唱腔优美婉转,曲调多样,文武场器乐气势磅礴,震撼人心。建国前后,扬高戏在芮城一直上演到1962年,之后扬高戏散班,但每年正月十五前后,扬高戏还以唱小戏为主流传。2010年录制了郭原张长兴老艺人清唱唱段,2014年扬高戏入选第四批省级非物质文化遗产代表项目名录。

壶关秧歌和沁源秧歌,是一个剧团两块牌子,主要以演出晋剧、上党落子为主,而原本的秧歌只成为辅助性演出,发展状况极不乐观。

以上为山西戏曲剧种的生存发展概况。总体来看,新世纪以来,随着经济的发展,文化的自觉,保护非物质文化遗产的实施,剧种的现状问题越来越引起专家和业内人士的关注,对他们的保护和研究力度也是前所未有的。但一些发展和保护措施的实施,反映出其漏洞,需要逐步完善。同时希望在政府和民间力量的共同努力下,形成一套科学而有效的发展保护措施,使得这些蕴含着丰富文化内涵的剧种得以保存、留世和更好的传承发展。