促进城乡医疗卫生服务均等化的对策研究

——基于国家自主性视角

2019-04-26陈燕铭周凤箫

陈燕铭 周凤箫

(华东政法大学政治学与公共管理学院 上海 松江 201620)

1 问题的提出

改革开放40年以来,我国社会主义市场经济建设已经取得了巨大成就,2017年统计数据显示国内生产总值达827 121.7亿元,全国财政收入超过17万亿元。经济与社会的繁荣进步必然催生民众日益增加的公共服务需求,民众需要更高质量、更有效率的公共服务。

党的十七大将提高公共服务水平和实现“公共服务均等化”确定为当前我国公共服务体制改革的根本目标。此后提升公共服务水平成为中国社会建设的一个重要主题。为积极应对我国目前主要的健康问题和挑战,2008年卫生部提出“健康中国2020”战略:到2020年,保持我国医疗卫生服务和保健水平在发展中国家前列,使东部地区的城乡和中西部部分城乡接近或达到中等发达国家的水平”。

此外,十九大报告中强调,“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,反映在医疗卫生服务领域,改革开放40年来,我国医疗卫生事业发展迅速,医疗卫生费用由1978年的110.21亿元到2017年的52 598.28亿元,卫生人员由1978年的778.3万人增加到2017年的1 174.9万人,我国医疗卫生事业的成果显而易见。但是,医疗卫生事业总体发展的背后,由于分配不合理带来的地方之间、城乡之间的医疗非均等化问题日渐突出。新时代,人民需要享受更加优越、更加平等的医疗卫生条件。

2 城乡医疗卫生资源分配中的 “国家自主性”

斯考切波(2007)最早重新解释并定义“国家自主性”,他认为“作为一种对特定领土和人民主张其控制权的组织,国家可能会确立并追求一些并非仅仅是反映社会集团、阶级或社团之需求或利益的目标,这就是通常所说的国家自主性”。埃文斯(2009)认为,单纯的国家自主性或只靠市场的力量都不能推动欠发达国家实现工业化转型,只有国家在保持自主性的同时,与市场保持适当程度的联系,才能有效的推动国家的工业化转型,他把国家与市场的这种适当程度的结合称之为“嵌入”,把这种类型的自主性称之为“嵌入式自主性”。同时,他指出,“经济转型与国家自主性密切相关,在推动经济转型过程中,国家自主性主要体现在资本积累、资源分配、政治目标的意识形态建构等3个方面”。

促进城乡医疗卫生服务均等化是国家财政资源的再分配过程,在本文中,“国家自主性”是指在国家资源再分配过程中国家对于公共利益的维护,国家公共意志的贯彻,以及国家超越不同利益群体提升乡村医疗卫生服务供给水平、增进农民公共福利的能力。

在现代政府管理理论中,政府不仅是公共利益的代表,也是自身利益的使者,不仅具有公利性的典型特征,也具有自利性的利益驱动。地方政府由官员个体构成,在改革开放40年进程中,城市化率的硬性指标与官员晋升紧密联系,使得地方政府在分配财政资源时主动偏向投入少、回报快的项目,而公共服务项目投入高,且收益见效慢,对官员晋升无明显效果,官员常常对其“视而不见”。

由于1978~1999年统计年鉴中科教文卫支出合并为一项,故无法进行比较。现能找到官方统计最早的卫生经费支出数据为2000年的统计数据,整理分析数据可得,2000年地方支出合计为104 542 771亿元,卫生经费支出4 823 944亿元,占比仅为4.61%。占比最大的是浙江省,为6.32%;陕西省占比最低,为3.05%,其余省份大多在4%~6%。基本建设总支出为11 679 727亿元,占地方总支出的11%。基本建设主要是指国民经济各部门为发展生产而进行的固定资产的扩大再生产,改善地方基础设施有助于引进外资,提高地方经济实力,加快地方经济增长。基础设施的完善程度与城市化率、地方GDP挂钩,是最容易测量的政绩,与官员晋升紧密相连。地方政府官员处于财政分权和垂直政治集中的双重激励下,其政治行为被驱动的方向更多地是经济增长而不是收入的再分配与公共服务的提高。

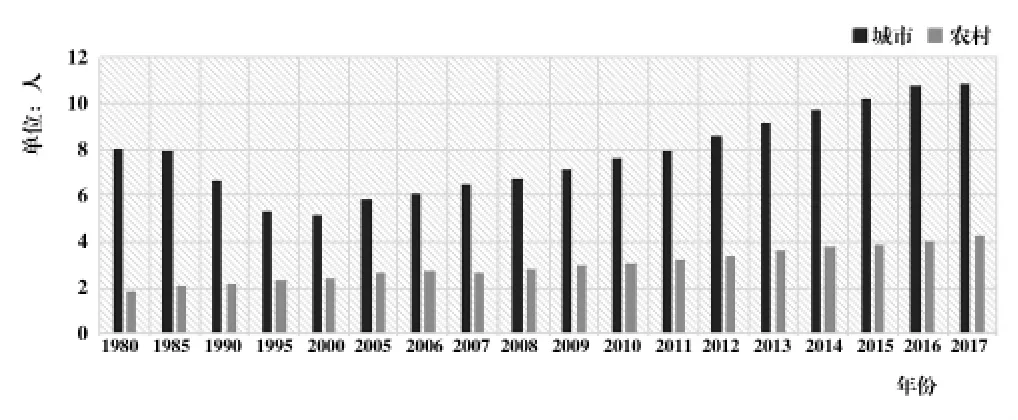

因卫生技术人员指标通常被用来反映某一地区医疗卫生服务供给水平和医疗卫生资源分布状况,故本文选取1980~2017年城市和农村每千人口卫生技术人员数据,整理得出图1。

图1 1980~2017年每千人口卫生技术人员数分布情况

从图1中可清楚看到,城市、农村卫生技术人员数自改革开放后呈上升趋势;同时也可明显看到两者卫生资源分布的差距,城市卫生技术人员数量明显高于农村地区。由此可初步得出,在社会主义建设中,在医疗卫生资源分配上,国家缺乏应有的自主性,意味着国家权力与各种特殊利益相结合,地方政府将大部分财政资源用于经济建设,忽视公共服务支出;地方官员以经济绩效考核作为升职的主要任务,过度追求指标,忽略民生问题;国家的政策导向过度向城市利益集团倾斜,1958年确定的户籍管理制度把农村人口控制在城市体制之外,城市居民可以享有“诸如住房、医疗、教育、托幼、养老等一系列排他性福利”,导致城乡居民享有的公共服务存在巨大差异。

城乡医疗卫生服务不均等的背后是不同群体表达和追求自己利益的能力失衡的结果,突出表现为城市利益集团与乡村弱势群体、自利性地方官员与公利性政府之间的利益表达失衡。如何保障乡村弱势群体的社会权利,转变政府职能,加快形成服务型政府,从根本上解决利益关系失衡的问题,值得我们进一步思考。

3 对策研究

3.1 整合“国家能力”,提高我国国家自主性。以斯考切波、埃文斯等人为代表的回归国家学派从一开始就把国家自主性和国家能力紧密联系在一起,王绍光、胡鞍钢(2006)两位学者将“国家能力”定义为“国家将自己的意志、目标转化为现实的能力,包括汲取能力、调控能力、合法化能力及强制能力”。目前我国的国家能力呈现出明显的不均衡性特征:汲取财政资源的能力和强制能力比较强,但协调社会各方能力与监管能力却较弱。医疗卫生服务是涉及民生的工程,只能由政府主导,促进城乡医疗卫生服务均等化势必需要大量财政资金作为后盾。促进城乡医疗卫生服务均等化,需防范地方政府滥用资金,需协调不同群体间的利益诉求。这就需加快转变政府职能,打造服务型、责任型政府,提高国家自主性。

3.2 鼓励社会参与,提高有效国家能力。社会组织是独立于政府与市场之外的组织,是官方政治领域和市场经济领域之外的民间公共领域,包括行业协会、社区组织、利益团体、互助组织和兴趣组织等。从这些分类来看,可以认为社会组织是贴近群众的组织,更容易与一般民众群体沟通,可以发挥政府不能起到的作用,从而获取最真实有效的信息,更容易为民众提供公共服务,了解民众的所思所想。

3.3 鼓励社会资本建立医疗机构。为节约财政资金,提高医疗卫生服务供给水平,可有选择地有针对性地将部分医疗服务外包给有条件的社会组织,有助于满足人民群众不同层次的医疗服务需求,极大程度地提高乡村医疗服务效率和质量,增加政府公信力。但目前,社会资本建立医疗机构的执业环境尚不成熟,可纳入医保的非公立医疗机构数量少,且民众信任度、接受度不高,使得其发挥的作用不大。

3.4 政府应积极改善社会资本建立医疗机构的执业环境,激发社会活力,发挥社会公民的积极性。为更好地促进城乡医疗卫生服务均等化,应鼓励民众、社会组织参与其中,保障民众的知情权、表达权,发挥有效监督作用,政府相关部门应通过官方渠道公开城乡医疗卫生服务供给现状,解答民众疑问。