安徽技术类农业文化遗产的类型及特征研究*

2019-04-22龚小平

龚小平

(1.安徽农业大学 马克思主义学院,安徽合肥 230036;2.中国科学技术大学 科技哲学部,安徽 合肥 230026)

联合国粮农组织(FAO)于2002年发起“全球重要农业文化遗产”(GIAHS)保护和适应性管理项目,“农业文化遗产”的概念及其保护逐渐得到重视和研究。自2005年包括我国“浙江青田稻鱼共生系统”在内的五项传统农业系统入选首批全球重要农业文化遗产起,截至2018年4月全球入选GIAHS的项目共50项,其中我国有15项,位居第一。2012年我国农业部(现农业农村部)开始启动“中国重要农业文化遗产”(China—NIAHS)项目,目前已评选出四批共91项,其中安徽4项。目前对农业文化遗产还没有统一的定义,但学者们基本认同:农业文化遗产包括一般意义上的农业文化和技术知识,还包括历史悠久、结构合理的传统农业景观和农业生产系统[1]。一般认为农业文化遗产的内涵有广义和狭义两个方面。狭义的农业文化遗产就是指全球重要农业文化遗产。而广义的农业文化遗产“是各个历史时期与人类农事活动密切相关的重要物质与非物质遗存的综合体系。它大致包括农业遗址、农业物种、农业工程、农业景观、农业聚落、农业技术、农业工具、农业文献、农业特产、农业民俗文化等十个方面”[2]。2017年安徽农业大学农业文化研究中心组织编写《安徽农业文化遗产概览》,对安徽农业文化遗产进行调查研究,主要聚焦广义农业文化遗产的十个方面即物种类、聚落类、景观类、技术类、特产类、民俗类、遗址类、工程类、工具类、文献类等,本人负责其中的技术类农业文化遗产部分,对安徽技术类农业文化遗产进行梳理和概括。

安徽地处中国东南部,居长江三角洲腹地,是我国东部襟江近海的内陆省份。横贯省境的淮河为我国南北气候分界线,全省地势西南高、东北低,地形地貌南北迥异。在气候、地貌、土壤、植被等因素共同作用下,形成安徽复杂多样的土地类型,既有山地、丘陵,又有台地、平原。各类型所占比例,对农业生产来说比较适当,极有利于以农耕为主的农、林、牧、副、渔各业的全面发展。和县猿人化石及繁昌、宣州、怀宁等旧石器的发现,证明在距今30万—40万年以前,江淮大地已有人类活动。我们的祖先为了生存和发展,发明并发展了农业生产技术,积累了丰富的宝贵经验,创造了光辉灿烂的传统农业科学技术和农学理论,有着一系列重大发明创造,许多方面在当时走在全国前列,甚至处于世界领先地位。

一、安徽传统农业科技的历史演变概述

农业发展的历史进程可以分为原始农业、传统农业和现代农业等不同历史形态[3]39。安徽传统农业科技的发展可以追溯到原始社会新石器时代,原始农业萌芽发展,使用的生产工具主要是木石骨蚌类农具,生产技术主要特点是刀耕火种,轮种休耕。根据考古发现安徽新石器时代遗址300多处,各遗址中发现了大量的生产工具,如石斧、硦、石刀、石铲、石镰和蚌刀、蚌镰,农作物有麦(亳县钓鱼台新石器遗址中发现大量炭化小麦籽粒)和稻(肥东县大城墩、固镇县濠城镇、潜山县薛家岗、含山县仙踪等新石器时代遗址中均发现稻粒结块或炭化稻谷)。还发现有陶网坠、石箭镞、骨箭镞,并有饲养猪、牛、狗、羊、马等大牲畜的遗迹,这充分说明当时人们的经济生活是以农业为主、渔猎为辅。耕作方式上,淮河流域以草原植被为主,森林较少,可能采用轮种休耕的做法,即耕种一段时间后再放荒一段时间以恢复地力,这样,农民就不得不反复迁移聚落以适应农耕生产;而长江流域和皖南山区以森林植被为主,草木繁茂,多用刀耕火种方式。这两种耕作方式直到上古农业时期还在继续沿用[4]12。在原始农业阶段,安徽农业科学技术发展还处于萌芽阶段,科技手段较为单一。

夏、商、周、春秋时期是安徽原始农业得到全面发展、传统农业萌芽时期。从基本方面和发展方向上看,精耕细作是我国传统农业技术的主要特点,而“三才”理论是精耕细作最重要的指导思想。这一时期安徽原始农业科技得到了巨大的发展。大禹用疏导的方法治水,在治水中发明了原始的测量方法,创造了我国最早的水利测量学、世界上最早的原始测量。伯益进一步发明了凿井技术,使人类走出窄狭的水边,向大平原扩展。利用动植物规律性变化来掌握农时,《夏小正》就记载有物候60种,是世界上现存最早的物候学著作。楚国孙叔敖在寿县修建的芍陂(今安丰塘)是我国最古老的大型蓄水灌溉工程,至今仍在造福人类。在认识土壤与利用土壤方面,《管子·地员篇》堪称我国最早的农业土壤学著作,对今天的科学也有启发意义。总的来说,这一阶段的农业虽然还保留了原始农业的某些痕迹,但无论工具、技术、生产结构都有很大变化和进步,精耕细作技术已经在某些生产环节开始显现。

战国至秦、汉、魏晋时期是精耕细作技术成型、传统农业形成时期。此时安徽农业已经有一定规模。战国时期人们在生产中认识到土壤耕作的精细和粮食产量的高低有着直接关系,因而由粗放耕作转到“深耕熟耰”,这可以说是精耕细作的萌芽。牛耕法已经传入安徽江淮丘陵及淮北平原,从安徽寿县出土的战国黄牛铸造品和灵璧县七里乡出土的铁犁铧就是铁证。三国时期东吴在长江南北大规模屯田,圩田开始在安徽大面积兴建,土地利用技术的提高带动了耕作管理技术的进一步发展,出现了土壤翻耕技术、耕后保墒技术、作物品种选择技术、分期施肥技术、适时播种技术、中耕除草等诸种新的农业技术,还发展了经济作物如茶、桑、蚕,发明了豆腐、酿酒(《淮南子》)等农产品加工,促进了农业发展。

隋唐至宋、元时期,精耕细作技术进一步发展,主要标志是南方传统水田农业技术的形成和成熟。栽培耕作技术、畜牧技术都在前一时期的基础上得到了良好的发展,耕—耙—耖—耘—耥相结合的水田耕作体系形成,梯田、架田、沙田等新的土地利用方式逐渐发展起来。到宋代,安徽稻麦两熟制有了较大发展,并得到初步推广。

明朝至清朝前中期是精耕细作传统农业的深入发展阶段。安徽是明朝的发祥地,朱元璋采取奖励农业的措施,恢复和发展农业生产。明清还鼓励民间饲养六畜,明代六安州(今六安市)喻仁、喻杰兄弟著《元亨疗马集》是我国流传最广的一部中兽医经典著作。无论在农田水利、耕作技术,还是农作物种植方面均取得了一些成就,多种经营和多熟种植成为农业生产的主要方式[5]87。

总之,精耕细作、集约的土地利用方式、“三才”理论三位一体,构成了安徽及至中国传统农业科学技术的基本特点,而其中的灵魂则是“三才”理论。数千年以来,江淮大地的劳动人民利用本地各种自然条件进行农业生产活动,在其中创造的传统农业技术与知识体系不仅体现了传统农业技术哲学思想,而且契合当前全球可持续农业生产的理念,至今仍有重要价值,并逐渐成为现代可持续生态农业发展的基础。

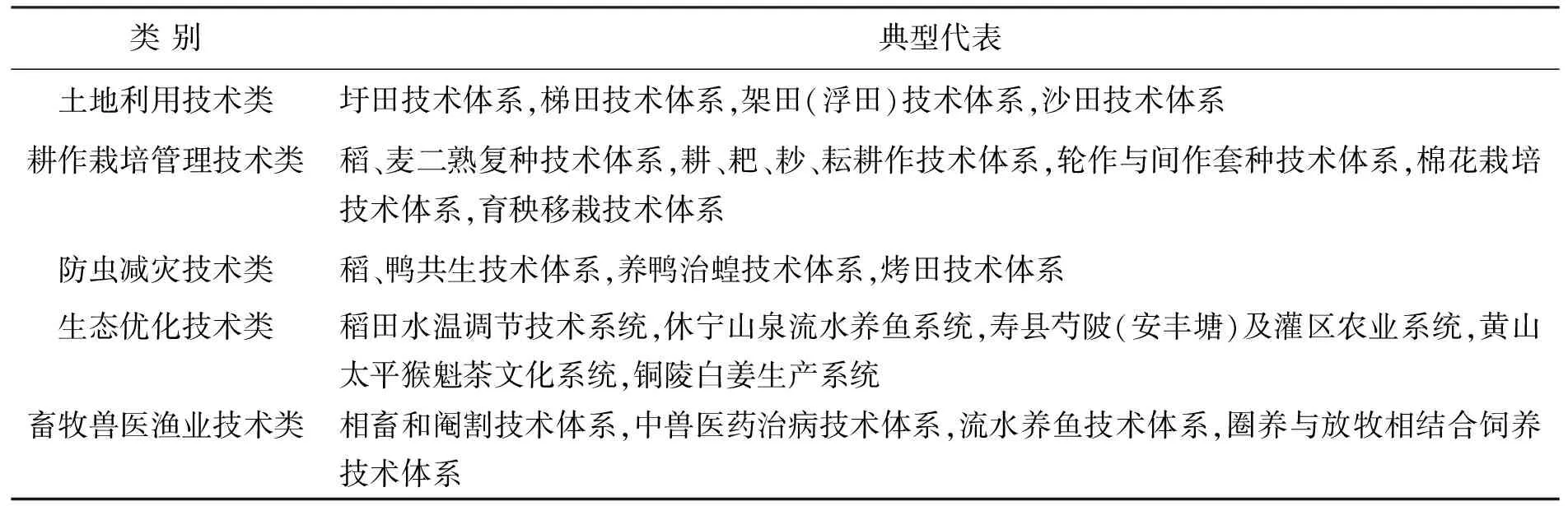

二、安徽技术类农业文化遗产的类型

技术类农业文化遗产作为农业文化遗产的重要组成部分,主要指农业劳动者在传统农业时期发明并运用且传承至今的各种土地制度、耕种制度、种植养殖方法和渔业兽医技术[5]82。技术类农业文化遗产的核心是传统农业生产技术,这种技术主要是以“活态”形式存在,同时又附属相关的祭祀、民俗、宗教等文化活动[6]。安徽技术类农业文化遗产是指在安徽古代和近代农业时期农业劳动者发明运用并传承至今的各种耕种制度、土地制度、种植养殖方法和技术及其附属活动。根据文献查阅和调研,我们认为安徽技术类农业文化遗产可以分为土地利用技术、耕作栽培管理技术、防虫减灾技术、生态系统优化技术、畜牧兽医渔业技术等(见表1)。

(一)生态系统优化技术,重视人与自然的和谐

精耕细作、用地与养地相结合是传统农业的基本特征,安徽先民充分利用时间和空间,提高土地的生产力,充分而合理利用自然资源,维护生态平衡,同时形成相互依存、相互促进的生态系统良性循环,达到整体优化、取得最佳经济效益的目的。传统农业非常重视农牧结合,注重农、林、牧、副、渔全面发展。从春秋战国时期出现以家庭为单位的小型综合农业到明清近代时期出现大量农、林、牧复合系统,都体现了先民运用系统观点构建和优化农业结构,达到充分合理利用自然资源,维护生态平衡的生态系统优化技术。当时形成的典型的复合农业系统有:农田复种轮作制度;作物间种系统;农林复合系统,包括林(果)—粮食作物、林(果)—经济作物、林(果)—药材、林(果)—草等;农牧结合结构;庭院经济模式等,体现了人与自然的和谐发展。积累的宝贵经验对随后的农业发展具有直接的指导意义,当今这些复合系统仍在发挥重要作用。

恩格斯曾经说过:“我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利,对于每一次这样的胜利,自然界都会对我们进行报复。”[7]374安徽先民重视天、地、人之间的关系,注重自然资源的开发与人的发展的和谐,反映了我国固有的天人合一、尊重自然的思想。在向水要田的过程中,安徽先民意识到过多的围水造田及对自然的无序利用会影响到江河的蓄水排水能力,造成洪涝灾害,破坏人与自然之间的和谐关系,因此采用旱地改水田或废田成湖等方式增强蓄水能力,并充分利用土地的空间和轮作的时间,来防止对自然的过度破坏。同时,在圩田的开发过程中合理进行设计,以与周边的环境相协调。在圩岸向水坡一面种植杨柳等抵御风涛、防止水土流失并兼美化环境,达到人类开发与环境保护之间的和谐。诗人杨万里曾写过一首《圩丁词十解》描绘安徽圩田绿化之美,赞叹其“周遭圩岸缭金城,一眼圩田翠不分”[8]。

(二)土地利用技术,集约利用耕地等自然资源

土地是农业生产的基本生产资料。土地利用技术是为了扩大耕地面积,把原来一些不太适合农耕的土地改造为适合农耕而应用的技术方法[5]82。新石器时代,淮河流域以草原植被为主,森林较少,可能采用轮种休耕的做法,即种植后放一段时间以恢复地力,这就不得不反复迁移聚落,以适应农耕生产,所以往往同一条河流沿岸遗留了许多遗址。长江流域及皖南山区以森林植被为主,草木繁茂,多用刀耕火种方式,即砍倒树木杂草烧成灰烬,以开辟农田。其后,平地、洼地及丘陵地三种类型的土地逐渐被利用。随着人口的增加及向南迁移和土地兼并促使山地和水域的开发,出现了圩田、梯田、沙田、架田、浮田等多种土地利用方式。安徽沿江筑圩,始于三国,兴于宋,圩田分布广,数量多,规模大,结构合理,修筑和管理技术都相当完善。安徽历史上的浮田是人与自然和谐发展的体现,清乾隆《江南通志·纪闻》和嘉庆《宁国府志》对太平县的浮田都有记载。随着历史的发展,这种土地利用形式几乎已经绝迹。但近年来有学者探讨漂浮农业在当今中国农业中的实用价值[9],架田、浮田技术可能得到新生。

中国历史上多数时期都是人口众多而耕地较少,先民们不仅利用各种技术方法开发耕地而且在生产中积累了很多集约利用耕地的经验。比如安徽地区精耕细作的优良传统中有合理利用稻麦轮作、稻豆套作和麦豆(蚕豆/豌豆)间作等技术。清代包世臣在《郡县农政·辨谷》中分别说明了稻、麦(包括大麦、小麦、荞麦)、豆、桑、棉等的种植方法,在“荚”中指出种豆,“南人多沿田岸开窝下种,撒灰其上,不锄不粪,亩收二斗”[10]。当今安徽广大农村还盛行把黄豆种在水稻田的田埂上。包世臣对水稻技术阐述较多,在稻区水旱轮作、套作、间作、混作等方面归纳了许多先进的技术措施,讲究精耕细作,体现了充分用地与积极养地相结合、多种经营与集约经营相统一[11]。

(三)耕作栽培管理技术,保障稳产高产

从基本方面和发展方向看,传统农业技术的主要特点是“精耕细作”,它指的是一个综合的技术体系,它所体现的正是“三才”理论的整体观、联系观和动态观。精细的土壤耕作(这种传统是春秋战国铁器牛耕推广后逐渐形成的)是农作物种植制度及有关技术措施的总称,也是根据作物的生态适应性与生产条件采用的种植方式,包括翻耕、深松耕等基本耕作和耙地、耢耱、整地、镇压、耖地等表土耕作的技术手段,旨在实现改善土壤结构、改良土壤性质、增加土壤效能、消灭杂草害虫、清除田间杂物、利于种植灌溉等。精细的土壤耕作是精耕细作的重要内容之一,是传统农业改善农业环境多种措施中的一种。随着稻、麦两熟制的发展,为解决水旱轮作、麦作怕涝渍的问题,在实践中找到了一套稻田冬作的方法,即开沟起疄(高畦)排水防涝,发明了作垄开沟、沟沟相通的整地排水技术。除了改善农业环境以外,传统农业还十分重视提高农业生物本身的生产能力,即积极采取生物技术措施。上述精妙农艺体系还包括了各种耕作措施的程序、时间、深度以及所使用的方法、农具,并根据当地的自然(气候、土壤、地形)条件以及轮种前、后茬作物的各种特性等多方面情况,因地因时创建适宜的耕层构造和地面状况,出现了建立在综合利用土地资源基础上的生态农业形式[12]。这些古老的耕作智慧和经验直到今天仍被留存和运用。

原始的作物栽培技术产生于人类最初的农业生产活动。根据安徽现有的考古发掘材料和科学验证,可以确定安徽省淮北、江淮、皖西及皖南地区,在新石器时代就已有水稻种植,此后很多野生植物成为粮食的来源,由此积累了诸多作物栽培经验,包括丰富的作物种质资源和农学思想以及精细的田间管理技术,它们是最为重要的农业文化遗产,对中国乃至世界农业的发展都发挥了至关重要的作用。传统栽培管理的重要特点是重视选育和繁殖良种,发明了穗选法、“种子田”、无性繁殖等技术方法并积累了丰富的品种资源。栽培管理的特点还包括通过有机肥料的积制和使用、用地和养地结合等方式保持土壤肥力,为农业的稳产高产创造条件。安徽农业生产上使用有机肥料的历史悠久,在积肥、造肥、保肥和施肥等方面都积累了丰富的经验。根据古农书记载,安徽先民在战国时期就已很重视施肥,最初使用的肥料是土粪和绿肥。隋唐宋元年间,肥料积制及施用技术得到新的发展。明清时期,紫云英在当涂、芜湖、南陵等地已有大面积种植,对芜湖米市的出现起了重要的作用。与此同时,劳动人民经过长期的生产实践,培育了紫云英弋江籽等地方优良品种,对绿肥的发展具有重要作用[13]295。今天,其基本内涵和核心精髓仍然留存或是以其他方式继续应用。

(四)防虫减灾技术,重视综合防治

在防治作物病虫害方面,安徽古代人民采用了农业防治、生物防治、(天然)药物防治等综合措施。农业防治即通过耕作栽培措施创造不利于害虫杂草繁殖而利于庄稼生长的农田生态环境来防治害虫杂草。其中实行轮作、深耕翻土是最简单有效的减少病虫杂草的办法;此外烤田防虫也是常用的方法,包世臣在《齐民四术》中认为:“初伏多雨,不能烤田则叶盛,入秋多生结虫。”[14]3人工扑打、捕杀是古代没有农药条件下最普遍的治虫方法,如对付蝗虫;还有冬季清除田螣,农谚中有“欲想来年虫子少,今年火烧田边草”。在生物治虫方面主要是利用天敌治虫,古人利用的主要有青蛙食虫、养鸭治虫、保护益鸟。明代陈九振在芜湖推广养鸭治蝗,取得重要成果及经验。一直到20世纪80年代,稻田养鸭是安徽农民常见的一种经营方式,把鸭散养在稻田里,既能利用鸭类啄食稻田里的昆虫,也使得鸭粪能作为作物肥料,同时大大降低了养鸭成本,这同样反映了资源利用与生态效益的良好结合。在药物防治方面,古人虽然没有化学药剂防治病虫害,但已经知道使用天然的植物性药物以及一些无机物质作为农药防治水稻的病虫害,如莽草、艾叶、苍耳、烟茎治螟、油类治虫、石灰或白矾治虫等等[15]。

除此之外,安徽先民还利用除虫器械进行治虫。从一开始的使用铁丝钩、木棍甚至鞋底等简单的器械,逐渐发展成复杂的除虫工具。如安徽博物馆收藏的目前世界上最大的除虫木梳,2012年发现于安徽省潜山县深山一农家。虫梳是用于除稻苞虫的,用竹木制成,两边有齿均可使用,治虫效果好。清康熙年间刘应棠《梭山农谱》中记载了虫梳的用法:“田家奋臂举梳,行累累就毙矣。虫当梳者血肉糜梳齿上,稚子持以饲鸡。”[16]

(五)畜牧、兽医和渔业技术,利用生物资源条件

我国古代称马、牛、羊、鸡、犬、豕为六畜,以马为六畜之首。安徽在新石器中晚期已有驯养的水牛,先民们自商周起就颇重视养马和讲究养马技术。而家猪驯养的历史远远超过了六千年,秦汉以后安徽养猪逐步采用牧养与圈养相结合的方式。饲养六畜也要讲究科学方法。在殷商时代就发明并推广阉割牲畜的方法,且从最初的马、牛的阉割逐渐普及到狗、猪、鸡、羊等,这是畜牧业的大事。此外,先民们还掌握了六畜的选种及饲养管理技术。几千年来,这些技术在安徽农村广泛应用,一直延续至今并深受广大农民的欢迎。传统的兽医拥有自己独特的体系,将望、闻、问、切作为诊断兽病的首要方法,在中兽医辨证论治方面出现“八证论”。针灸治疗家畜疾病法是我国首创而特有的疗法,在治疗中强调药针并施,即“针不离方,方不离针”“七分针灸,三分用药”。中兽医针灸疗法在畜牧业生产实践中发挥了巨大作用,不仅为我国传统兽医学的形成和发展奠定了基础,而且从公元5世纪起就已流传到国外,它在世界兽医学中仍然是一种独特的、非常有价值的医疗技术。安徽六安州人喻仁、喻杰兄弟著《元亨疗马集》为我国传统兽医学的形成和发展奠定了基础[4]120-122。

安徽渔业的历史可以追溯至新石器时代。1979年在潜山县发现的“薛家岗文化”遗址中有陶网坠和骨制鱼钩,说明新石器时代安徽省先民捕鱼技术已有相当水平。战国时期,今和县、含山一带长江水域已出现专业渔民。至宋代安徽长江鱼苗业兴盛,鱼苗远销江、浙、闽、赣等省,鱼苗饲养技术逐渐成熟,尤以枞阳、无为技术精良,史称的“徽州鱼花之路”大致形成于这个时期。在鱼苗饲养和运输方面使用的技术科学而实用,南宋周密《癸辛杂识》记录了其方法:“作竹器似桶,以竹丝为之,内糊以漆纸,贮鱼种于中,细若针芒……家,用大布兜于广水中,以竹挂其四角布之……,养之一月、半月,不觉渐大而货之……”陈述了鱼苗容器的制作、运输过程中的管理。如今皖南山区交通不便之处,仍然有按照此法来制作运鱼容器的,并在运输过程中使用上述技术。同时,在鱼池建造、放养密度、分鱼、投饵、施肥、鱼病防治等方面积累了丰富的经验并传承至今,有的一直还在发挥农业文化遗产的特殊价值功能。

表1 安徽技术类农业文化遗产分类与典型代表

说明:安徽技术类农业文化遗产的主要类型参考了李明、王思明《农业文化遗产学》(南京大学出版社,2015年出版)和何红中《技术类农业文化遗产的内涵及保护利用》(《农业考古》2016年 第4期)。

三、安徽技术类农业文化遗产的特征

根据学者们的研究,农业文化遗产兼具多样性、活态性、战略性、多功能性、适应性、濒危性等特点[5]51-54。技术类农业文化遗产作为农业文化遗产的重要组成部分,自然也具备上述所有特征。但它又具有自身的突出特点,主要表现在以下几个方面:

(一)活态性

从存在形态来看,技术类农业文化遗产具有活态性和动态变化性。技术类农业文化遗产是至今仍在使用、具有较强的生产与生态功能的农业技术体系,它以传承、发展、创新的形态存在,联系着过去和未来,至今仍然具有较强的生产和生态功能,是有生命力、能持续发展的活态系统,是当今广大农民的生计保障和乡村和谐发展的重要基础。农民的生产和生活都在农业文化遗产系统之中,他们既是技术类农业文化遗产的重要组成部分,也是技术类农业文化遗产重要的保护者、传承者和践行者。农业文化遗产地居民的生活水平和生活质量要随社会发展而不断提高,但他们的生活方式可以随时代发展而变化,农业文化遗产保护传统农业技术的精华,同时也保护这些农业系统的演化过程。

(二)地域性

从空间分布来看,技术类农业文化遗产具有地域性分布的特点。根据文字记载和人类学的研究成果,很多技术类农业文化遗产都是在特定自然环境中发展起来的适应当地特质的一种特殊的农作方式和农业技术形式。淮河为我国南北气候分界线,因此安徽技术类农业文化遗产兼有北方传统农业的旱作技术体系和南方传统农业的水田耕作技术体系的特点。在土地利用上,也具有明显的地域性特征,随着人口迁移和土地兼并,向水要田使得安徽圩田曾经盛极一时,也出现过浮田和沙田等土地利用形式;但在丘陵地带和山区,梯田就成为对水土高度利用的主要形式。需要说明的是,由于技术类农业文化遗产是历史遗传下来的,在这一历史过程中,因社会历史、地理环境、经济文化等因素的差异性,使得有些遗产在区域内富有地理特征而又并不完全一致,可能各有其典型的代表性小地区。

(三)生态性

从农业形态上来看,技术类农业文化遗产具有生态性。技术类农业文化遗产生长于传统农业时期,它们通常是一个个综合的、系统的技术体系和产出结构,是我国传统农业生态特征的典型反映,其中蕴含着朴素的生态哲理和生态实践技术。以“休宁山泉流水养鱼系统”为例,通过多层次利用物质和能量,把多种生物聚集在同一块土地上,构成多要素农业生态系统,营造出多样的生态基底和多元的生态空间。森林及其中的动植物、山泉溪流、水中浮游生物、池鱼、农作物及当地农民形成“自然—人—鱼”互利共生的空间结构,创造了人与自然高度融合,体现了生态景观合理、生态功能完整、价值多样、自然与人调节能力强的复合山泉流水养鱼系统[17],蕴含丰富的人文与自然景观资源,并衍生出与系统相关的乡村宗教礼仪、风俗习惯、民间文艺及饮食文化,形成了人与自然和谐共处,村落与池塘共生,水鱼与林山共育,人文与自然共荣的生态系统。

(四)复合性

从遗产属性上来看,技术类农业文化遗产核心是传统农业知识、制度和技术,但不仅如此,它应该还包括那些历史悠久、结构合理的传统农业工程和农业景观等,因而具有复合性。如梯田既是土地利用技术类农业文化遗产也是景观类农业文化遗产,绩溪家鹏梯田就被评为2013年“中国美丽田园”中的十大梯田景观之一;芍陂(安丰塘)灌溉农业系统既是工程类农业文化遗产也是农业水利技术文化遗产的典范;同时它们又都体现了自然遗产、非物质文化遗产、文化(景观)遗产等的复合特点。

除了上述四个特点外,安徽技术类农业文化遗产还具有濒危性,因为随着现代科技和城镇化的发展,一些传统的农业科技被认为是落后的,在机械和化肥、农药等的冲击下,许多传统农业科技正面临失传的危险,必须加以重视,研究和保护技术类农业文化遗产对当今实施精准脱贫和实现乡村振兴战略具有无可替代的价值。

五、结语

每当提起古代中国科技成就的时候,人们往往首先想到四大发明——造纸术、印刷术、指南针和火药,却很少想到农业科技成就,实际上,我们的祖先在农业科技领域创造出一系列世界纪录,使中国农业的先进性一直保持到明代中期,长达数千年之久。这也是我们伟大祖国在世界四大文明古国中是唯一一个延续至今、历史没有中断的国家的主要原因。这主要归功于中国用地养地相结合,依赖先进的积肥制肥用肥技术,有效地抑制了土壤肥力出现大范围的衰竭,保持地力常新常壮;同时不断开发土地,实行轮种休耕等,使得地力得到充分的开发和利用,使得农业确保稳产高产,农业生产长久不衰。古代中国劳动人民利用开发土地发展农业的智慧绝对不可低估[18]。传承至今的技术类农业文化遗产是历代农民在农业生产实践中的知识积累和创造,包含了对自然规律的认识,蕴藏着许多科技秘密,具有科学和技术价值,是老祖宗留给我们的宝贵财富。这些农业知识和技术往往以活态形式存在于乡土民间。各个地区、民族由于处于不同的地理环境、自然条件,有着不同的农业生产方式和生活方式,创造了多样化的农业生产生活技术和方法,体现人类丰富多彩的智慧,至今仍为人们所用。实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大决策部署,它是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务,是新时代“三农”工作的总抓手。2018年中央“一号文件”强调,要切实保护好优秀农耕文化遗产,推动优秀农耕文化遗产合理适度利用[19]。通过技术类农业文化遗产搜集科技信息资料和积累知识,就能继承先民的农业科技成果,为农业科技的进一步创新奠定基础,为实现乡村振兴战略提供支持。