基于现代学徒制的高职信息技术专业群人才培养体系的构建研究

2019-04-19,

,

(东营职业学院,山东 东营 257091)

随着互联网技术的广泛应用,企业对信息技术人才需求也在逐年递增,大数据、移动互联、网络、软件开发、物联网等方面的企业信息化人才缺口很大。另外从麦可思发布的《2018年中国大学生就业报告》中显示,就业率最高的专业为信息技术类,那么如何保证信息技术专业人才培养质量,适应行业、企业的要求,长久保持其就业的优势,构建创新型、复合型、发展型技术技能人才培养体系,是目前现代信息技术专业群发展方向。基于“互联网+”思维的混合课堂教学模式改革,慕课、微课等信息化教学手段的课堂形式变革和现代学徒制的实施,构建高职信息技术专业群的人才培养体系势在必行。

一、现代学徒制在信息技术专业群中的应用

现代学徒制是中华人民共和国教育部于2014年提出的一项旨在深化产教融合、校企合作,进一步完善校企合作育人机制,创新技术技能人才培养模式。现代学徒制有利于促进行业、企业参与职业教育人才培养全过程,实现专业设置与产业需求对接,课程内容与职业标准对接,教学过程与生产过程对接,毕业证书与职业资格证书对接,职业教育与终身学习对接,提高人才培养质量和针对性。[1]

“教育部第三批现代学徒制试点工作方案”中提出:校企“双主体”育人机制、招生招工一体化机制、校企互聘共用构建教师队伍机制等,构建高职院校与企业联合招生、联合培养的现代学徒制人才培养体系,进一步完善双师结构教师队伍。在信息技术专业群的人才培养过程中,将现代学徒制发挥重要作用。

(一)“双主体”育人模式

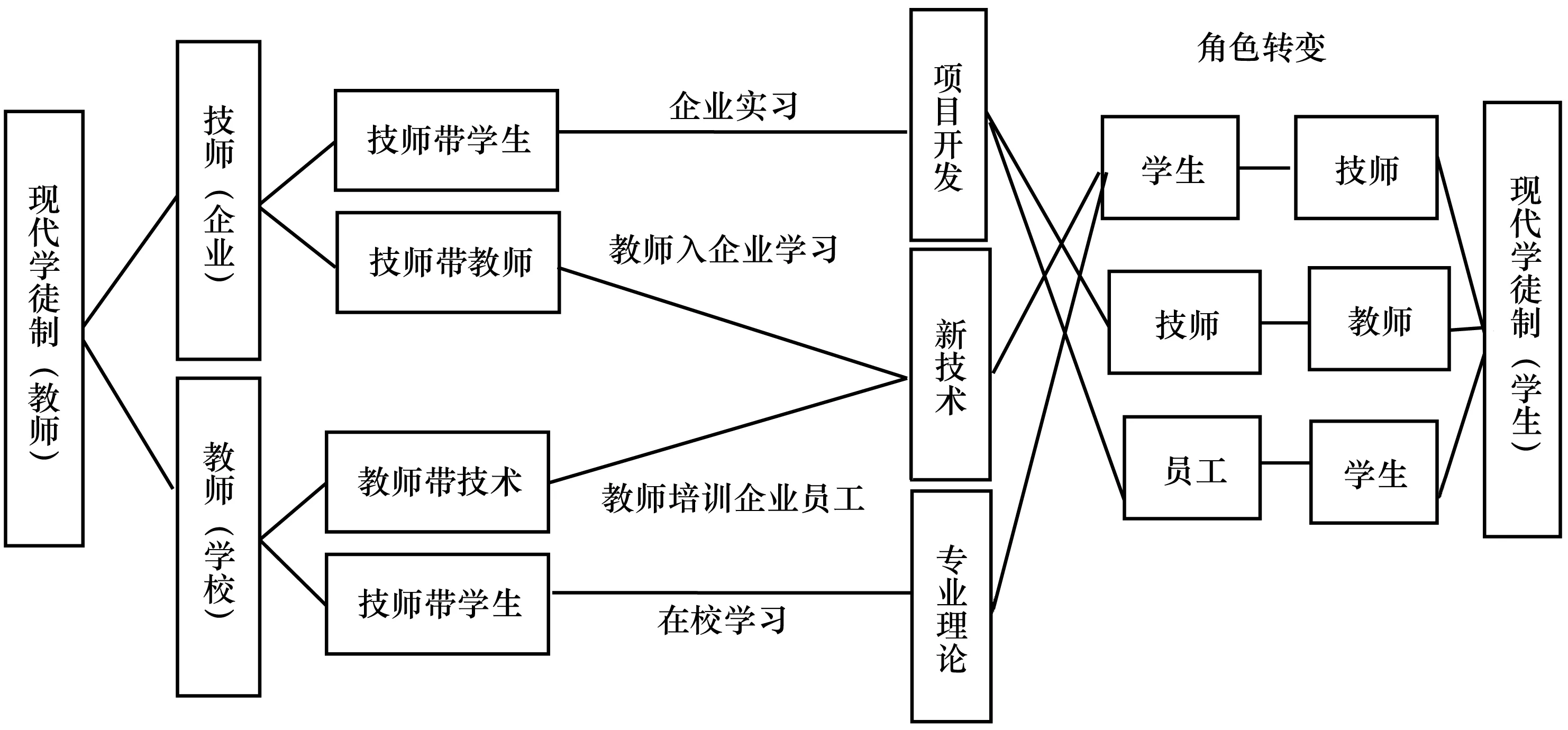

现代学徒制人才培养目标是校企紧密合作、协同育人,充分利用多方资源(包括实训资源、师资),企业和高职院校联合实施人才培养,构建“双主体”育人模式的高职人才培养体系,同时完成角色的转变,如图1所示。

信息行业有别于其他行业,是个飞速发展的行业,知识密集型产业,需要高技能、高素质的人才。同时,新技术更新速度之快也让处于这个领域的教师应接不暇,教师知识的更新、企业员工技术水平的提高,这些都给职业院校教师提出更高的要求。那么如何让职业院校信息类教师成为合格教师,培养满足企业需求的人才。产教融合、协同育人成为高职院校现代学徒制人才培养基础,尤其对信息技术专业群,这些成为实施人才培养,构建人才培养体系的基础。[2]

图1 信息技术专业群现代学徒制“双主体”育人模式

(二)互聘互用的“双师型”教师队伍建设

阿里巴巴集团董事局主席马云在淘宝十周年晚会上,将卸任阿里集团CEO的职位,并在晚会上作卸任前的演讲,马云说:“大家还没搞清PC时代的时候,移动互联网来了,还没搞清移动互联网的时候,大数据时代来了。”IT行业技术更新一直没有放慢脚步,速度之快让从事该类工作的人员应接不暇,实时提醒着信息类专业群的教师不断地学习、不断地更新知识,实时告诫从事软件开发、信息管理等类的IT工程师们需要更新技术,在大环境影响下,在引入现代学徒制人才培养模式基础上,高职院校校企共建互聘互用的“双师型”教师队伍应运而生。

高职院校信息类专业为了加大现代学徒制培养力度,提高培养质量,为企业培养大批优质的毕业生,大大提升学生的职业岗位适应能力和职业素养,服务于本地IT行业。直接参与现代学徒制培养的学校教师,由于有更多机会参与企业的项目开发,为企业提供更多的技术服务,大大提升了“双师型”教师队伍的综合能力。另一方面,参与学徒制培养的企业师傅——IT行业的工程师们,其实已经成为了学校的一支最有实践经验的专业教师队伍,并在参与专业建设、课程开发过程中,不断更新技术,达到校企互惠互利、校企共赢的效果。

二、信息技术专业群的人才培养体系

电子信息技术类专业群的人才培养体系的建设是以专业的培养目标为基础,以信息技术岗位群为依托,以电子信息领域基本技术为依据,结合信息技术岗位需求,参照职业技能鉴定标准,根据实际工作中典型生产性作业的工作流程,将行动领域能力转换为专业学习领域课程内容,以真实的工作任务为载体,开发以项目为主的“教学做”一体化课程。融职业道德、职业技能鉴定标准和高职学生实践、创新、创业、创造能力培养,建成以培养高水平职业素养和专业能力为核心的工作过程为导向的人才培养体系。

(一)人才培养体系架构

“以企业需求为导向、职业素质为核心、培养高技能人才”为目标的“工学结合、校企合作”的人才培养理念,是目前高等职业院校专业建设的方向。信息技术专业群按岗位需求、企业操作标准规程,对人才培养体系进行架构。在人才培养实施过程中,坚持引入国家职业技术鉴定标准,同时参照电子信息行业标准,将职业导向及典型工作任务驱动的教学理念融入专业群的课程改革实践之中。[3]

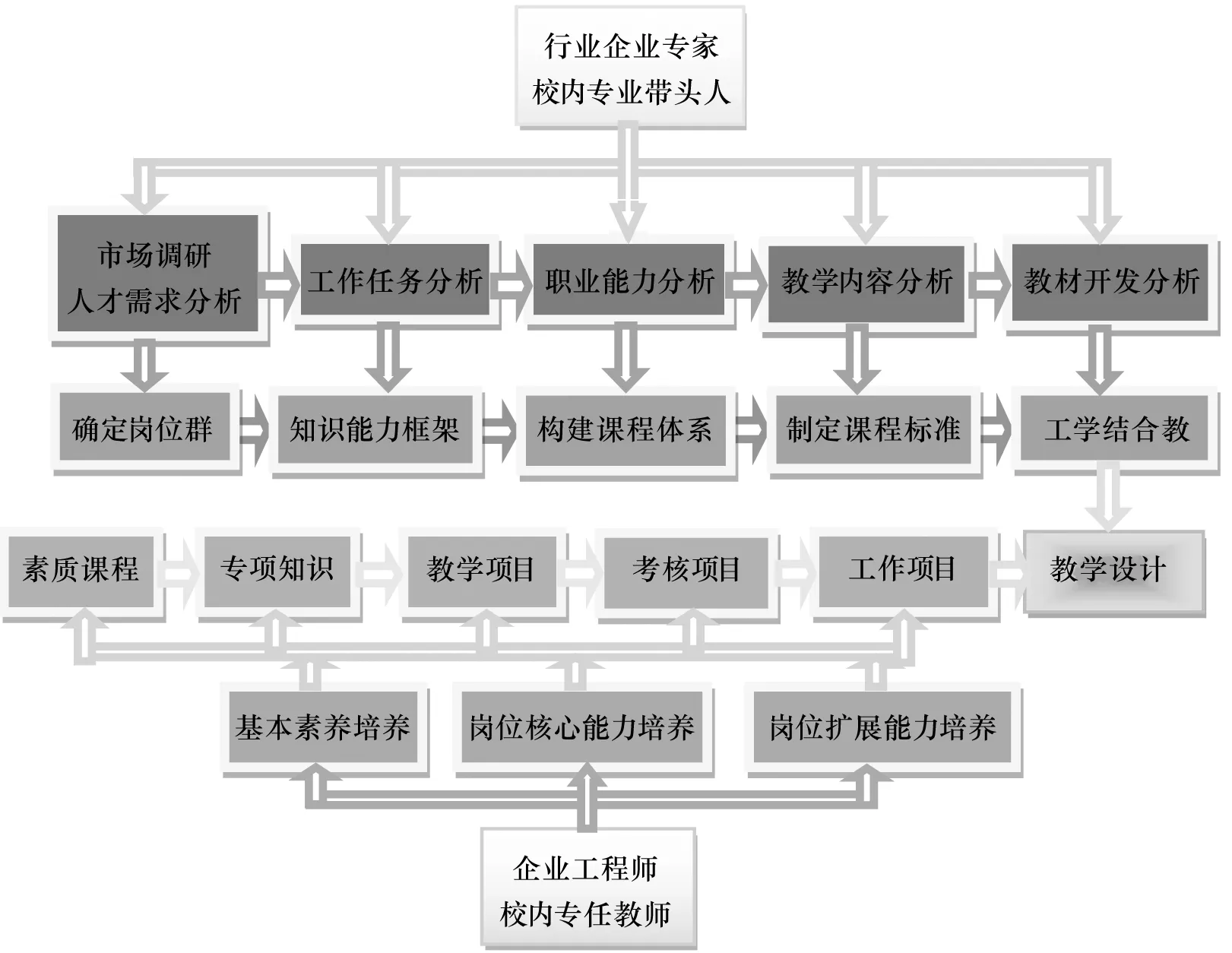

1.校企联动共建人才培养体系

围绕信息技术类专业群人才培养目标,与企业紧密合作,成立以行业企业专家、团队带头人及骨干教师组成的专业教学指导委员会,全面参与指导专业建设,参与人才培养全过程。以培养学生的综合职业能力为目标,构建“校企融合、工学结合”人才培养模式,实施工作过程系统化课程体系改革,采用“理实一体化”的项目式专业课程教学模式,共建校内实训基地,建设校外顶岗实习基地,为学生实习实训提供支持。建立满足职业岗位实际工作任务所需要的知识、能力、素质要求的教学体系,为学生可持续发展奠定良好的基础。

与企业合作,依据企业工程师典型的工作过程为载体,将相关操作过程整合成不同的工作任务,一个工作任务对应一门职业技术课程,同时将工作任务分解成任务模块,每个任务模块对应学习情境,每个模块按照学生的认知规律安排学习任务,基于典型的岗位工作过程构建职业技术的课程体系结构,完成项目化课程建设与实施。如图2所示。

图2 校企共建信息类专业群人才培养体系

2.师徒一体打造现代学徒制人才培养方案

基于现代学徒制的人才培养方案的设计,依据行业特点,以市场需求为逻辑起点,其目标为最大程度地满足职业岗位能力的要求,以工作过程为导向,开发和重构课程体系。以校内专业带头人牵头,与企业师傅(IT工程师)合作,优秀学徒(毕业生)参与,成立开发团队,开发课程项目,构建核心课程体系,制定课程标准。按照此方式确定的人才培养方案,一方面能够遵循高职院校教学规律,另一方面能够满足企业岗位需求,再者迎合学生学习兴趣。

在方案实施过程中,从企业选取真实的项目为教学内容和项目,确保学生学习的内容就是工作的要求。师傅与徒弟紧密接触也保证了徒弟未来工作高适应能力,尽管没有进入企业实习也能够达到与企业零距离接触的效果。团队在人才培养方案设计过程中考虑学生的可持续发展,在底层设置了学生基本素质培养课程、专业能力课程等,这些都给学生未来职业发展和岗位提升奠定了基础。

(二)创新型人才培养模式设计

电子信息行业发展是非常迅速的,在当今大数据、人工智能时代,要求电子信息领域的人才培养必须转型,传统的人才培养模式已经不能符合发展的需要,因此,高等职业院校信息技术专业群在进行专业建设、课程改革过程中要适应行业的发展,跟上潮流,充分发挥新技术的作用,构建新型的人才培养模式,以符合发展要求。

1.人才培养定位

企业的老板不希望他的员工只会拧螺丝一项工作,即使他的螺丝拧得再好,老板也不喜欢。另一方面,中国在教育方面,提倡终身学习。那么终身学习得有基础。目前高职学生的状况是:缺乏明确的人生目标和生活动力,自我要求不严,不良习惯较多,学习方法欠缺,自卑心理较重,学习主动性、探索性不足,学习过程中很少提问题,对不懂的学习内容也难以准确表达哪里不懂、为何不懂。这些是高职学生普遍存在的共性问题。将存在这些问题的学生培养成符合岗位要求的人才,这是高职院校人才培养模式要解决的问题。就像我们在软件技术专业学生入学调查中,给学生提出的问题:你们为什么喜欢计算机呢?学生的回答是:我喜欢玩电脑游戏。教师又提出来:你们想玩自己开发的游戏吗?很多学生回答的是“想”。这个目标如果实现了,那么众多的软件公司恐怕要来高薪抢人了。

以行业需求为导向,以创新创业能力培养为目标,以专业技能和综合素质兼备为追求,要求学生学习期间不仅要掌握信息技术类专业的基本知识,而且要熟悉IT行业人才需求、运行机制、产品研发等环节,并具有体验企业运行的经历。实施过程中,在师傅的带领下学生以团队的形式模拟公司运作,在市场中寻找拟开发的项目,通过市场调研和技术论证,确定开发对象,成立项目开发小组,并要做好市场营销、项目推广、专利申请等工作,学生必须完成从立项到推向市场的全过程。每个学生在公司中担任一个角色(例如,在项目开发过程中充当项目经理、程序员、销售人员等角色),体验企业中不同岗位的作用,学会与他人合作和沟通,提高综合素质。

2.“现代学徒制”的人才培养模式的设计

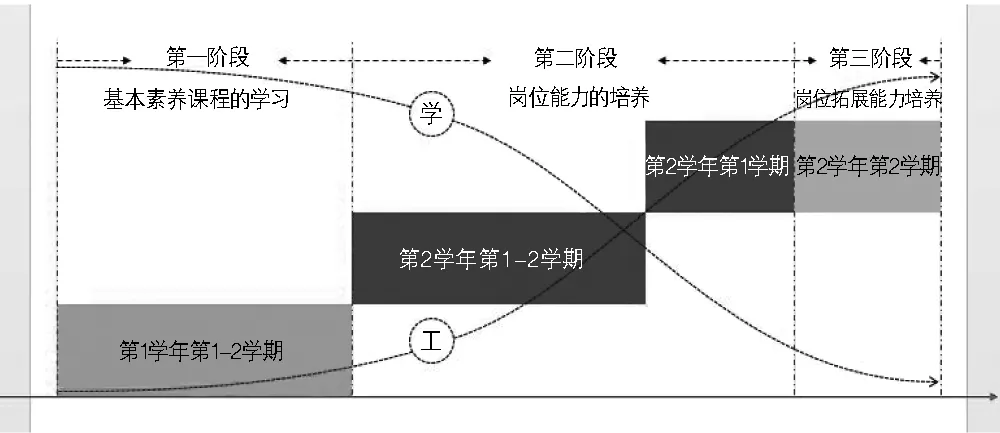

在专业人才培养过程中,根据IT行业的职业岗位的从业资格标准,解决以往的人才培养模式实施过程过程中遇到的问题,重新设计了“1+1.5+0.5”现代学徒制的人才培养模式。该人才培养模式是根据信息技术行业的职业岗位能力培养需要,依据对应岗位的职业标准,在学校(专业团队)与企业(IT工程师)共同制定人才培养方案和课程标准基础上,确定教学方法和手段,把人才培养过程分成了三个阶段, “1”是第一阶段学习阶段,在第一学年,主要完成基本素养课程的学习,教学主要由高职院校专任教师完成;“1.5”是第二阶段工学交替阶段,在第二学年加第三学年的上半年,完成岗位核心能力培养,高职院校教师和企业IT工程师共同完成;“0.5”是第三阶段工作阶段,在第六学期,完成岗位拓展能力培养,主要是企业顶岗实习,完全将学生交给企业的师傅带领,实现工作岗位的零距离接触。如图3所示。

图3 “1+1.5+0.5”现代学徒制人才培养模式

三、结束语

现代学徒制是高等职业院校人才模式改革试点工作探索推进的模式之一,将该模式贯穿高职人才培养全过程,在这种培养模式运行中,必须完成校企深度合作,视学校和企业为一个整体的职业教育系统。在教学内容、教学方法设计过程中,具有双重身份的教师将全部现成的教学主要元素纳入高职教学中,这包括企业经营过程中道德文化、特有技术、传统经验等等,作为一个整体,在师傅授徒过程中深刻影响着徒弟的成长。