行动者网络视角下民族传统手工艺合作社的形成与运作

2019-04-18孙九霞

孙九霞 张 涵

(中山大学 旅游学院,广东 广州 510275)

一、问题的提出:传统村落中非物质文化遗产苗绣的生产实践转型

在中国快速城镇化进程中,传统乡土文明逐渐消逝,大多数乡村地区被边缘化并被贴以“落后”的标签。随着城乡二元结构社会弊病不断凸显,如何促动乡村发展,塑造平等互哺的城乡关系成为社会各界关注的热点[注]孙九霞:《以可持续旅游统筹城乡:城乡间平等“互哺”》,《旅游学刊》2011年第12期。。国家先后出台多项政策助推乡村发展,特别是党的十九大强调,乡村振兴战略要坚持农业农村优先发展,着力实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总目标。乡村振兴战略所针对的重要社会事实是当下乡村正处在人才、资金等各项要素外流至城市、整体不断衰败的趋势当中[注]吴重庆、陈奕山:《新时代乡村振兴战略下的农民合作路径探索》,《山东社会科学》2018年第5期。。在此背景下,如何增加农民“在家门口就业创业”的机会,促进农村人力资源回流是乡村振兴战略的重中之重。而发展乡村旅游不仅有利于组织并统合各类乡村资源,同时还能促进人口回流,因之被视为一种实现乡村振兴的重要手段。然而,大部分传统村落并不具备旅游开发所需的大量资本以及独特且高品质的自然或人文资源,且民族地区的旅游开发也面临诸多瓶颈问题。在此情形下,如何找到其他更为契合地方特征的发展途径成为亟待破解的难题,而本文所要探讨的传统手工业合作社不失为一种有效发展模式。

在现代化进程中,传统手工艺传承面临的挑战与机遇并存。一方面,机器化生产的产品逐渐替代费时费工、价格昂贵的传统手工制品,使得传统手工艺面临技艺传承困境,与此同时,越来越多的年轻人离开乡村到城市打工,造成了传统村落的空心化,进而加剧了传统手工艺人才的代际传承危机;另一方面,市场机遇也为非物质文化遗产的存续带来了新的驱动力,旅游业的兴起、民族旅游地的发展使得传统手工艺从民族内部自给自足的文化产品逐步发展为旅游商品,吸引着外来的游客,形成了一种新的消费形式。由此,如何突破传统手工艺传承的困境,更好地借助旅游产业使非物质文化遗产得以存续是当前学术研究的核心问题。在传统手工艺的商品化过程中,合作社作为非物质文化遗产生产性保护[注]朱以青:《基于民众日常生活需求的非物质文化遗产生产性保护:以手工技艺类非物质文化遗产保护为中心》,《民俗研究》2013年第1期。的产物应运而生。那么,合作社模式对于传统手工艺的保护与再生产有何作用与意义?针对这一问题,本研究以贵州省台江县小河村的苗绣合作社为例,尝试探讨在传统村落中作为非物质文化遗产的苗绣是如何从本地人自给自足的生产消费模式转向合作社导向的市场模式,而合作社模式又对苗绣手工艺的生产实践与传承产生了何种影响。具体研究内容涉及:苗绣合作社的成立过程是怎样的?合作社成立前后,非物质文化遗产苗绣的生产与消费发生了哪些变迁?合作社的运营模式是怎样的?本研究期望通过对手工艺合作社的形成过程和运作模式的分析为乡村振兴提供建设性意见,同时也为非物质文化遗产的传承与发展带来启示。

合作社是本地群众自愿联合起来进行合作生产、合作经营的一种组织形式。2006年10月31日通过的《中华人民共和国农民专业合作社法》指出,农民专业合作社应该是同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者,自愿联合、民主管理的互助性经济组织,涉及农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营等[注]《中华人民共和国农民专业合作社法》,法律出版社2006版,第21页。。合作社相关研究经历了从介绍西方合作社组织、到关注本土合作社化运动,再到探讨我国合作社出现的问题等阶段。1925—1949年,相关研究主要是介绍西方合作社,倡议关注农村经济、农村金融;20世纪50年代以后出现了农业合作化运动,研究更多关注农业合作化与生产的关系,并讨论了农村供销社信用合作社的性质、任务与理论构图;1980年出现现代合作社后,研究更多地聚焦于合作社的现状、问题及对策。在此背景下,熊万胜类比单位意象的建构策略,将农民专业合作经济组织理解为一种制度化进程的意外后果,认为合作社的持续存在和发展总是与国家对它的各种扶持联系在一起的[注]熊万胜:《合作社:作为制度化进程的意外后果》,《社会学研究》2009年第5期。。值得注意的是,目前合作社研究更多关注其与人类主体之间的关系,研究主题包括不同类型的合作社与村两委的关系[注]潘劲:《合作社与村两委的关系探究》,《中国农村观察》2014年第2期。、手艺人对传统手工艺合作社文化传习的意义[注]邓启耀:《不离本土的自我传习与跨界传播——摩梭民族服饰工艺传承“妇女合作社”考察》,《文化遗产》2017年第6期。、以农产品生产专业户为主体的合作社发展[注]张晓山:《促进以农产品生产专业户为主体的合作社的发展——以浙江省农民专业合作社的发展为例》,《中国农村经济》2004年第11期。等,往往忽略了非人类要素在合作社网络中的作用。为此,本文运用行动者网络理论,综合考虑人类要素和非人类要素的作用,以此分析传统村落中非物质文化遗产苗绣的生产实践转型。

二、理论视角与研究方法

行动者网络理论(Actor Network Theory,简称ANT)的起源可以追溯到20世纪80年代初的科学技术研究(STS)和科学知识社会学(SSK)[注]Brenholdt J O, Jóhannesson G T, “Actor-network Theory/Network Geographies” in Noel Castree(ed), International encyclopedia of human geography. London: Pergamon Press, 2009, pp.15-19.,目前已经扩展到社会科学的不同领域,它从一开始就与布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)、米歇尔·卡龙(Michel Callon)和约翰·劳(John Law)等学者联系在一起。这一理论视角力求突显现代主义世界观的弱点,并强调社会的形成需要各种元素的结合,而这些元素从未作为纯粹的类别从更广泛的关系结构中分离出来[注]Van der Duim R, “Tourismscapes an Actor-network Perspective”, in Annals of Tourism Research, Vol.34(April 2007).。它的三个关键概念为行动者(Actor)、异质性网络(Heterogeneous Network)和转译(Translation)[注]Callon M, “The Sociology of an Actor-network: The Case of the Electric Vehicle” in Callon M, Law J, Rip A, Mapping the dynamics of science and technology, London: Macmillan Press, 1986, pp.19-34.,其中最核心的是转译,因此行动者网络理论也被称为转译社会学。通过转译,所有的人类和非人类行动者以及行动者网络被连接成为一个无缝之网[注]艾少伟、苗长虹:《从“地方空间”、“流动空间”到“行动者网络空间”:ANT视角》,《人文地理》2010年第2期。。转译过程通常包括问题呈现、利益赋予、征召和动员4个基本环节[注]王鹏飞、王瑞璠:《行动者网络理论与农村空间商品化——以北京市麻峪房村乡村旅游为例》,《地理学报》2017年第8期。,在此过程中可能出现需要克服的异议。能动性(Agency)作为一种能够产生特殊影响的行为或干预[注]Çalkan K, Callon M,“Economization, part 1: Shifting Attention from the Economy Towards Processes of Economization” in Economy and Society, Vol.38(March 2009).,在行动者网络中,是通过网络的建立而产生的一种成就或集体成就,而不是人类等特定主体的固有特性,即非人类要素也具有能动性[注]Sayes E, “Actor-Network Theory and Methodology: Just What does it Mean to Say that Nonhumans Have Agency?” in Social Studies of Science, Vol.44(January 2014).,这打破了传统的主体与客体的区分。正如拉图尔所说,过去的社会科学大部分以人类为中心,清楚地划分自然与社会、人类与非人类等二元结构,但是用这样的划分来思考我们的世界并不合适,因为我们的世界组成中含有许多不同的非人类行动者[注]Murdoch J,“Inhuman/nonhuman/human: Actor-network Theory and the Prospects for a Nondualistic and Symmetrical Perspective on Nature and Society” in Environment and planning D: Society and Space, Vol.15(June 1997),p.732.。因此,行动者网络理论实质上围绕着用异质成分构造强联盟以解决某个问题的活动展开[注]马海涛、苗长虹、高军波:《行动者网络理论视角下的产业集群学习网络构建》,《经济地理》2009年第8期。。

为了把握苗绣合作社形成前后苗绣的生产与消费变化情况,笔者于2016年8月10日至17日,2017年2月5日至16日、8月22日至31日,及2018年4月22日至5月7日在贵州省台江县施洞镇小河村进行了为期46天的田野调查。调研重点与方法为:通过深度访谈对小河村合作社模式下苗绣的商品化过程进行调查,访谈内容涉及村落概况与文化历史、村民生活与生产现状、合作社出现前后苗绣生产实践的变化,其中重点关注苗绣合作社成立的动机、过程、矛盾以及不同主体对合作社的感知及其所扮演的角色;运用参与式观察等方法收集第一手资料数据,观察村民在赶集以及日常生活中与苗绣相关的生产与消费实践活动,并重点关注苗绣合作社的生产、管理、销售与利益分配;运用文献法,到县、乡政府以及村委会相关部门收集社会、经济及文史等材料,另外查阅关于小河村、施洞镇的既有相关研究成果与文献,希望更全面地了解小河村苗绣发展的历史背景。

所有访谈均采用半结构化的方式,访谈语言以普通话为主,对于只会苗语(本地方言)的受访者则请本地的大学生帮助翻译。调研期间共计访谈28人,涉及五类群体:社区居民(未参与合作社)(编码R)5人,合作社成员(编码C)10人,政府工作人员(编码G)7人,非物质文化遗产传承人(编码为I)3人,商人(编码B)3人。

三、小河村概况与苗绣发展历程

(一)小河村概况

贵州省台江县素有“天下苗族第一县”的美称。小河村位于台江县施洞镇南部,距离台江县城30.5公里,村域面积9.39平方公里,全村共辖4个自然寨,分别为平敏、平阳、猫坡大寨、新寨,共436户,1789人。小河村为苗族聚居地,其中苗族人口约占98.95%,另有少数布依族、壮族和汉族人口。全村基本是农业人口,姓氏主要以杨、张姓为主,也有刘、熊等。小河村现有劳动力人口840人,400多人常年在外打工(人口数据信息截止至2018年4月)。小河村是一个古老的村寨,风光优美,民居建筑典雅古朴,别具一格,于2013年入选由住房城乡建设部、文化部、财政部公布的第二批中国传统村落名录。

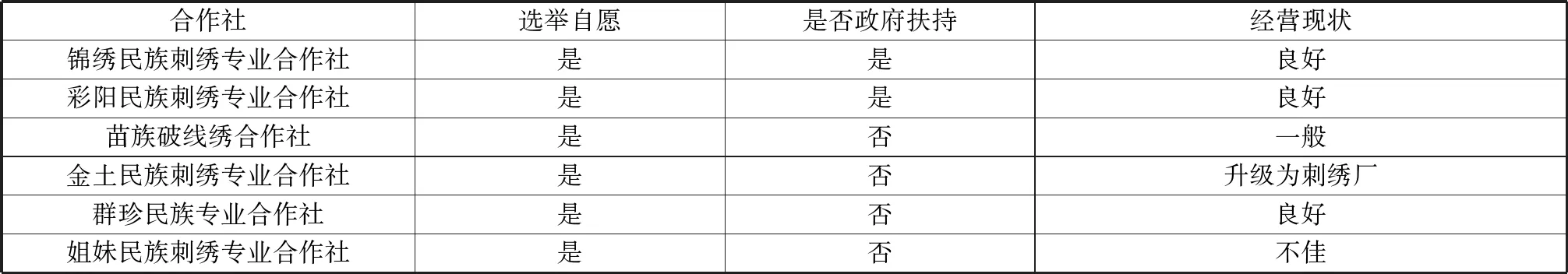

苗族是一个把历史和文化“绣”在服装上的民族,苗绣被誉为“身上史书”和“穿着的图腾”。苗绣即苗族民间传承的刺绣技艺,代表了中国少数民族刺绣的最高水平。小河村的女性至今保持着穿苗族服饰、梳苗族发髻的习惯,其服饰风格为清水江型施洞式。即使在机器刺绣铺天盖地的现代化浪潮中,当地人依然十分追捧手工刺绣,将手工刺绣视为无价之宝。由于刺绣本身就是苗族妇女所擅长的技艺,所以在村委会的推动下,小河村自2015年起,成立了多个刺绣合作社。截至目前,小河村共有6家苗绣合作社(见表1,其中2家是在政府指导下形成的,4家是村民自发形成的),合作社成员人数为7到11人不等,成员全部都是本村苗族女性。每个合作社的成立资金为10万元左右,绣娘通过“技术+资金”入股。

表1 小河村合作社信息情况

(二)苗绣发展历程

苗绣的历史源远流长,最早可以追溯到《苗族古歌·溯河西迁》中的“嫂教小姑取纺针,大家商量向西迁”[注]吴一文、今旦:《苗族史诗通解》,贵州人民出版社2014年版,第125页。,在公元25—220年《后汉书·南蛮传》中亦记载“苗族好五色衣裳”。台江苗族丰富多彩的刺绣,不论从其技艺、色彩、图案还是从其内容、意义和象征等方面看,都具有颇高的艺术创造力。在贵州各民族刺绣艺术中,以台江苗族服饰刺绣艺术最为丰富且最具特色[注]熊克武:《台江非物质文化遗产》沈阳出版社2011年版,第34页。。台江苗族刺绣技法丰富,针法细腻,技法有破线绣、数纱绣、马尾绣、打籽绣、叠绣、锁绣、平绣、皱绣、缠绣、堆绣、辫绣、锡绣、订线绣等。其中,小河村所在的施洞地区就是以其破线绣技艺名扬海外,破线绣是将一根蚕丝线拆分成8—16股丝线进行刺绣,丝线越细需要耗费的人力成本就越多,对绣娘技艺的要求也更高。

图1 苗绣市场化发展历程图

在发展的历史长河中,苗绣作为苗族服饰制作的一道工序,其价值一直被本民族所追捧。近半个世纪以来,苗绣越来越被外界所关注,并逐渐融入市场化生产实践中。苗绣市场化的历程(图1)大致可分为以下几个阶段:探索阶段(1970到1980年),在贵州学者的努力下,州级、省级、国家级博物馆及文化部门逐渐意识到苗绣老绣片的价值,并开始对苗绣进行收购,但此阶段尚未形成苗绣的交易市场,几乎没有绣娘通过苗绣作品来谋生计,故该阶段绣娘参与市场的能动性极弱;发展阶段(1981到1990年),国内外学者、游客大批进入台江县,苗绣的市场价值大增,随之形成了苗绣的交易潮,在此阶段衍生出一批专门收购苗绣老绣片并进行销售的中间商(二道贩子),而绣娘虽然是苗绣的直接生产者,但她们作为底层劳动力,往往是通过“二道贩子”参与到苗绣的交易过程中,被动地进入苗绣市场,因此此阶段绣娘的市场能动性较弱;停滞阶段(1991到2006年),经过前期的收购潮,苗绣老绣片在当地老辈人手中几乎所剩无几,加之年轻人外出打工导致本地参与苗绣制作的群体骤减,于是很多地方出现了机器生产的刺绣产品取代费时费工的手工苗绣的现象,这使得苗绣市场急速萎缩;复苏阶段(2006年至今),2006年苗绣被评为第一批国家级非物质文化遗产,人们逐渐认识到苗绣的市场价值与商业价值。2011年台江苗绣被列入第三批国家级非物质文化遗产,本地人开始重新认识到苗绣的价值。台江苗绣的价值凸显主要表现在本地集市[注]集市,本地的市场,台江地区每隔7天赶一次集,施洞地区每隔6天,赶集亦称为赶场。中苗绣原料(针线、布、图样)与苗绣制品的日益丰富以及众多苗绣手工企业的兴起。截至2017年底,全县有22家苗绣传统手工艺企业,如吉玉鸟、苗人匠心等。在发展过程中伴随着合作社的成立,苗绣市场进入复苏阶段。

四、苗绣合作社形成过程的行动者网络分析

为了深入了解行动者网络的形成过程,有必要分析各行动者,也就是转译[注]Latour B,Reassembling the Social: An Introduction to Actor-network-theory,London:Oxford university press, 2005,P.3.。下文将通过转译过程中的问题呈现、利益赋予与征召、异议和利益联盟四个环节来阐释苗绣合作社的形成过程。

(一)问题呈现——苗绣合作社“呼之欲出”

“问题呈现”(Problematization)[注]Callon, M, “Some elements of a sociology of translation: Domestication of the scallops and the fisherman of St. Brieuc Bay” in Law, J. (ed.) Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge, London: Routledge,1986, pp.196-223.作为行动者网络转译的第一个环节,指的是核心行动者通过指出其他行动者利益的实现途径,使不同行动者关注的对象问题化,从而结成网络联盟,同时使核心行动者的问题成为实现其他行动者目标的“强制通行点”(Obligatory Points of Passage, OPP)[注]刘宣、王小依:《行动者网络理论在人文地理领域应用研究述评》,《地理科学进展》2013年第7期。。行动者网络理论所强调的“人类与非人类在知识的形成中应被对等看待,在知识的形成过程中都扮演着积极的角色”[注]Callon M,“Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay” in The Sociological Review, Vol 32(January 1984), PP.196-233.的理念打破了原先以人类为中心的思考局限。小河村苗绣合作社的形成和发展过程涉及村委、绣娘、商家、非遗传承人、先锋游客这五类人类行动者以及苗绣、市场信息两类非人类行动者。在苗绣合作社转译之前,每个行动者面临着各自的问题障碍(见图2),其共同目标均希望可以通过苗绣合作社来实现。其中绣娘作为苗绣合作社的生产者,是该行动者网络的核心行动者。绣娘的就地就业问题即为核心行动者的强制通行点(OPP)。

图2 台江县小河村苗绣合作社的行动者与强制通行点

不同于其他苗族地区,施洞一带的苗绣传统至今保存完好。当地人推崇苗绣手工技艺,逢年过节小河村的女性以穿着手工制作的苗绣盛装为美。在合作社成立之前,小河村的苗族妇女主要利用每天农闲时间绣苗绣。尽管村里的年轻女性会外出上学或者打工,但是她们节假日回到家里,依然会拿起针线跟着母亲、姊妹一起学习刺绣。因此小河村的绣娘群体涉及老中青不同年龄段,其中有三分之二是长期留守在家照顾老人和小孩的中老年女性,她们手艺精湛但收入较低,如何提高这批人的在地就业收入问题迫在眉睫。同时,苗绣作为国家级非物质文化遗产,近年来越来越受到外界的关注和追捧,加之西南地区少数民族旅游开发的契机,苗绣作为一种旅游商品具有较大的市场潜力。在这种背景下,苗绣合作社的成立被寄予厚望。作为非人类主体的苗绣虽然无法直接表达观点和行使权利,但作为合作社成立的先决条件,苗绣本身的文化价值、商品价值与市场价值的动态变化对其他行动者起到制衡作用。苗绣合作社成立强制通行点能够解决留守妇女就地就业难题,进而打破苗绣仅在本民族内部自产自销的局限性,开拓其外部市场,这与苗绣消费的市场信息(消费者喜好、流行趋势、价格信息等)亦是密切相关。

(二)利益赋予与征召——政府号召和绣娘自主成立合作社

为了解决上述问题,代表政府力量的小河村村委开始号召和推动苗绣合作社的成立与运行,促使合作社联盟成员被“征召”。首先,村委重点扶持成立两家刺绣合作社(锦绣民族刺绣专业合作社和彩阳民族刺绣专业合作社),并通过配套补贴、送机器(打布机[注]打布机,施洞一带的苗族服饰采用手工染的布,其中一个重要环节就是要将布进行反复捶打使之富有光泽。、缝纫机)等形式,引导绣娘积极参与合作社。其次,鼓励村里的刺绣能手、妇女主任等带头组建刺绣合作社,进一步扩大合作社规模。合作社一般采取自愿入股的原则,每人交纳3000到10000元不等的入社费(根据个人实际情况缴纳一定的金额),内部推选一名负责人进行财务管理,各项事务也由绣娘自己负责管理,且必须包括一到两户贫困户,以帮助全村实现脱贫。

作为刺绣合作社的直接参与者,合作社成立前具有高超刺绣本领的绣娘由于汉语水平、市场交易等条件限制,参与到市场化过程能动性较弱。有绣娘谈到“我家在凯里有三家苗绣门店,主要是我老公去周边的农村收老绣片,女儿在店里打理,我普通话说不好就主要是在家里绣花”(C07)。此外,小河村很多绣娘都曾尝试利用赶集机会销售自己的绣品(主要是一些小件的刺绣制品,如衣领装饰、彩色锦带,微幅绣花制品等),但由于购买者局限在本民族女性,导致这种个人销售的市场效益并不乐观,无法从根本上帮助小河村的妇女改善生活质量。绣娘群体在看到村里有人加入合作社时,提高收入的心理使其希望自己也能成为合作社成员,开始期待自己身份的转变。

2015年3月小河村村委会接到镇政府的通知向周边村子学习,开始着手推进苗绣合作社工作,通过组织、开会、宣传等一系列活动,彩阳、锦绣两家合作社率先成立起来,这两家刺绣合作社的负责人刺绣技艺精湛,在当地有一定的影响力,并且具有从事苗绣生意的经验。村委会给这两家刺绣合作社送了织布机,高级缝纫机(有简单的绣花功能)等。到了2016年,破线绣、金土、群珍和姐妹合作社相继成立,其中苗族破线绣合作社的成立是因为其负责人刘正芬是小河村民公认刺绣技艺最好的,经常帮别人绣制苗绣嫁衣,众多绣娘推举她为负责人;姐妹合作社负责人是村里的妇女主任,成立合作社主要是受到村委会的号召动员;金土合作社负责人长期从事苗绣生意,在凯里有三家门店,受到政策激励的影响很快成立起自家苗绣合作社;群珍合作社的成立主要是几位绣娘看到很多人参加合作社,便组织几位关系好的绣娘一起成立自己的合作社。

先锋游客虽然没有直接参与到合作社的筹备过程,但是其作为苗绣产品的主要消费群体在合作社成立之初同样起到重要的推动作用。上文提到的后四家合作社的成立,同样受到小河村目前正在进行旅游开发、预计将会迎来大量游客消费的影响。访谈时一位合作社负责人讲到“你看施洞镇旁边的偏寨(村),政府出钱帮他们那把房子都翻新了,还建了漂亮的踩鼓厂,我们小河村这里的山水更好,到时候肯定也会像偏寨一样把旅游搞起来,那会儿外面的人来得多了,也就不愁(苗绣)销不出去”(C02)。先锋游客的到来使得当地人看到了苗绣销售的外部市场,这也为苗绣合作社的成立提供了契机。

(三)异议——合作社中各行动者间的信任断裂

异议是指行动者网络形成阶段所存在的各行动者要素对其他行动者要素目标存在争议的地方[注]胡素粦:《行动者网络理论(ANT)视域下的地方特色历史文化街区的保护与开发——以漳州市为例》,《南阳理工学院学报》2018年第3期。。合作社行动者网络建立初期,由于各人类行动者之间的利益分配不均,非人类行动者的制约因素等致使各行动者目标之间的争议很快浮现出来。在利益分配问题上,绣娘、商家、政府等行动者间出现了不同层次的异议,且各个行动者的局限性在合作社运营初期显现出来。

小河村成立的苗绣合作社中所有成员均为本地苗族妇女,她们在市场经验、与外界沟通、维权意识等方面相对薄弱,因而作为人类行动者其博弈能力较弱。在苗绣市场化运营过程中,绣娘往往仅负责劳动力输出,处于苗绣价值链的末端。如在调研中一位绣娘讲到:“2017年初的时候有个老板拿了图样来找人绣一件价值6000元的方形绣片,我们合作社4个人一起绣了两周才完成。绣好了交货的时候他也没说什么,等到过去好几个月了我们给他们要钱时,那个老板说‘你们绣的不好,我卖不出去还在那放着’。一直拖到现在(2017年8月)都没给我们付钱。这让我们很恼火,我们四个人绣了那么久一分钱也没拿到,以后再也不想和他合作了”(C04)。可见,在与商家的博弈中,绣娘因为经验匮乏而处于利益博弈中的劣势地位,即使是加入合作社后,绣娘的个人能动性仍然没有得到明显的改善。

绣娘与政府之间的目标不一致出现在自发成立的几家合作社中:一方面由于成立较晚,未赶上政府的各项奖励政策(如送打布机、缝纫机,补贴经费等);另一方面绣娘在政府的鼓励下成立合作社,大多数人并不具备相应的市场经验,合作社的实际收益与预期反差较大。“以前政府叫我们办的,说可能会有补贴,结果什么也没有。第一批合作社(彩阳、锦绣)她们办的早,她们得钱,得机器,我们没有。当初他们(村委)说你们办了,到时候可能会给你们找销路、找活干什么的,也没有这个动静,我们也干不下去了”(C06)。

商人行动主体参与合作社网络主要是通过文创店、手工艺制品店签单销售苗绣产品。一位文创店老板讲到“台江地区的人真的非常的朴实,而且很多地方不管是生态环境还是人文环境都没有被过度开发过,但是像施洞那边的人我会觉得有一点点被开发了,我拿刺绣给他们绣,他们会说‘这个好难绣啊,我们要做的话价格得更高一点’。同样的刺绣如果我拿给更偏远地区的绣娘绣,她们会说‘我也不知道自己绣的行不行,我先绣了你看看,看能给多少钱’,同样的活我肯定是要找价格更划算的绣娘来做(B01)。”商人作为苗绣市场经营的中间力量,希望自己可以一直掌握定价的权力,然而市场化的推进使得绣娘维权意识与市场经验逐步增长,同时合作社模式的出现为绣娘提供了与商人谈判的资本,当商人发现自己在该网络中不再具有垄断性优势时,开始重新考虑是否继续合作抑或是寻求其他合作对象。

另外,异议还表现在非人类的制约因素方面。小河村的六家合作社中有一家合作社出现了经营不善的情况,绣娘认为自己做的东西找不到买家也没地方销售。“我们合作社当时成立的时候是7个人,现在合作社办不下去了,几乎没什么生意。我们这里有5个人都出去打工了,在外面打工的话每个月最少挣3000块钱吧,在合作社一个月都挣不到1000元”(C01)。苗绣合作社不同于其他农产品合作社,手工苗绣制品的制作工艺繁琐,周期较长,如果不能较充分了解市场信息,准确把握消费者喜好,将很难将苗绣纳入消费市场中。

(四)利益联盟——网络中各行动者的互动协商

政府的组织引导在此阶段起到了重要的作用。政府通过扶持电商、开展培训等形式,有效地帮助整个行动者网络中的各个行动者提升能动性,最终实现集体能动性的提升。在此基础上苗绣合作社网络逐渐稳定建立(见图3)。

图3 苗绣合作社的行动者网络转移过程

首先,在苗绣合作社出现销售瓶颈时,村委积极和镇政府、县政府沟通,争取接待旅游团到小河村参观游览,并且提前通知所有的苗绣合作社,让绣娘们聚在一起刺绣,展示自己的苗绣作品。其次,在台江县电商办的帮助下在村里建立电商网点。村委派一名有电子商务基础的村干部去台江县进行培训,再和县电商办一起完成村里的苗绣制品、农副产品的推销工作。另外,省级、州级妇联、文化部门等一起组织“非遗传承人培训班”,通过授课的方式帮助绣娘学习汉语,教绣娘了解自己所绣图案背后的寓意、学习更全面的刺绣技能,同时给村里的合作社带来更多的市场信息与合作机会。通过这种方式,短时间内帮助绣娘提高个人能动性,使其更快地适应市场。正如熊万胜所提及的“制度化是指农民专业合作经济组织的制度和行为受到所有这些制度环境的影响,不断地作出适应性的改变,使自己在这种制度环境中的生存能力不断提高”[注]熊万胜:《关于农民合作发生机制的文献综述》,《华东理工大学学报(社会科学版)》2008年第4期。,能动性亦是如此。苗绣合作社出现的先决条件是绣娘的个人能动性较弱,难以适应市场,希望通过合作社来改善这一困境,但是在合作社成立初期各类行动者的能动性依然没有得到明显提升。只有在合作社发展到一定时期,各类行动者相互配合协商形成利益同盟,在集体能动性提升的基础上才能促使个体能动性的提升。如约翰·劳(John Law)所言,在行动者网络理论中,参与者通过关系效应被组织起来,结构被安排在网络或翻译的递归过程中,世界被描绘成一个动态的组织[注]Law J,“Notes on the Theory of the Actor-network: Ordering, Strategy, and Heterogeneity”,in Systems practice, Vol.5(April 1992),pp.379-393.。

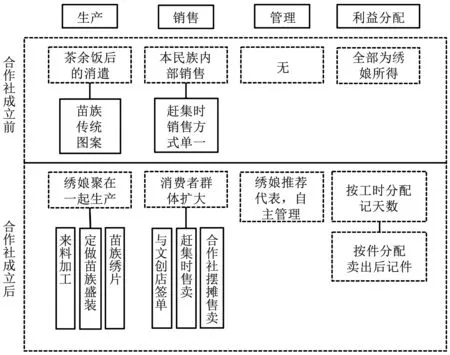

五、苗绣合作社的运作模式

合作社的出现对苗绣手工艺的影响主要表现在生产、销售、管理和利益分配等方面(见图4)。在生产方面,合作社出现之前苗绣的生产主要在本地妇女茶余饭后的闲暇时间进行,而合作社成立之后,苗绣生产实践成为本地妇女的正当职业,随之而来的是其家庭地位、社会地位的上升以及更大自身价值的体现。销售方面,合作社成立之前苗绣仅限于本民族自给自足的生产消费模式,其销售主要在赶集时进行,而消费群体几乎全部是本地民族的女性。合作社成立后苗绣的销售途径拓展至三个方面:一是来料加工,即按照商家的要求,接订单批量生产,由商家提供刺绣的原材料(布、线、图案),绣娘提供技术,按计件的方式付钱,由商家负责销售;第二是交给商家代销,手工苗绣制品需要耗费大量的时间成本,通常一位绣娘需要一年的时间才能完成一套苗绣盛装,由于手工苗绣制品的价格低不足以补偿劳动的付出,因此用于交换的苗绣制品数量少之又少,在成立合作社之后,由于合作社成员较多,可以在短时间生产出大量苗绣制品,因此有了更多可用于销售的苗绣制品,也具有了与商家协议价格的资本,合作社将苗绣制品销售给商家,再由商家将这些产品发往昆明、成都等旅游景区;第三是合作社自己销售,主要对象是本民族群体,通常是以合作社的形式在赶集、重大节日、展销会的时候,出售合作社的刺绣制品。在管理方面,合作社由绣娘自发组成,并由绣娘推选出负责人进行管理维护。在利益分配方面,合作社收入分配方式有两种:一种是计工时,按照工时来给绣娘付工资,一天的收入约100元;第二种是按件分配,即卖出苗绣产品后按照绣娘完成的件数来计价。合作社生产的苗绣图案仍以本民族传统特色图案为主,95%以上为手工刺绣。

图4 苗绣合作社的运行模式

六、结论与讨论

本文以小河村苗绣合作社为例,借助行动者网络理论分析了苗绣合作社的形成过程以及运行模式,得出以下结论:

1.行动者网络理论强调以一种异质关系和实践的方式来看待世界,通过这种方式人类和非人类因素都可以被视为参与者。这就意味着我们不能忽略任何事物,因为任何东西都会关系到实践的结果。苗绣合作社模式受政府、绣娘、商家、非遗传承人、先锋游客、苗绣、市场信息等多元主体协同影响,苗绣、市场信息作为非人类行动者,在苗绣合作社形成过程中,起到了牵引、制约的作用。合作社的成立提升了绣娘的个体能动性与博弈能力,它的出现解决了当地留守妇女的就业问题,吸引更多的人回乡就业,从某种程度上缓解了村落空心化的现状,这与梁漱溟“把农民组织起来,以乡村组织为载体,把西方的科学技术引入生产过程,开展经济建设,提高农家收入”的观点相契合[注]李善峰:《乡村团体组织重建的“本土化”尝试——以梁漱溟的邹平乡村建设实验区为例》,《山东社会科学》2018年第11期。。合作社推动了传统手工艺的商品化进程,加快了传统手工艺融入市场的节奏,对非物质文化遗产苗绣的保护具有积极作用。

2.合作社的成立带来苗绣生产实践的多样化以及销售方式的多元化,最直接的积极影响表现为本地女性的经济创收,从而促进本地女性身份地位的转变,以及个人能动性的提升。能动性涉及行动者网络的结构、制度、空间和流通领域,其创造能力是由人类和非人类要素所处的结构所决定的,集体能动性的提升是合作社模式推进的关键。绣娘在苗绣合作社成立之前参与到市场的个人能动性较弱,因此希望可以借助合作社来增强个人能动性。个人能动性的提升是一个动态的变化过程,苗绣合作社的发展是各行动者主体能动性共同作用的结果,并非单向度地促进个体能动性的提升。因此,个体能动性需要在集体能动性提升的前提下才能最终实现提升与突破,同时个体能动性的改善与平台的好坏息息相关,在乡村振兴战略中以平台建设的形式进行增权赋能(Empowerment),其实质是为弱势群体提供一个良性的集体环境。

乡村振兴战略强调产业兴旺是乡村振兴的基础,产业发展是农村发展的第一要务。作为解决本地人“在地就业”良策的苗绣合作社模式,对非物质文化遗产苗绣的保护作用毋庸置疑。非物质文化遗产的存续既要保证其传统手工技艺、文化内涵的原真性传承,又要确保其具有一定的市场价值。此外,旅游发展为非物质文化遗产的商品化带来了新的机遇。本案例中苗绣合作社的兴起源于政府动员,绣娘自发参与或组建,先锋游客引导以及苗绣价值凸显等众多因素。当地旅游的兴起与先锋游客的到来使得苗绣合作社的成立成为可能,而苗绣合作社的成立对于当地旅游发展也具有积极作用,并进一步助推苗绣的活态传承。

本研究对乡村振兴中女性角色作用研究有所启示。已有研究表明,年轻女性的在地就业对乡村振兴非常重要,不仅因为她们是重要的第三产业劳动力,还在于她们在养育下一代,给乡村持续振兴带来年轻血液和活力[注]吴巧红:《女性在乡村旅游助推乡村振兴中的作用》,《旅游学刊》2018年第7期。。本研究认为女性不仅是乡村发展的重要力量,也是乡村发展的受益者,这种受益主要体现在地位与能力的提升方面。此外,合作社的类型多样,本文考察了“技术+资金”入股的合作社模式对传统手工艺的保护与再生产的作用与意义,其他土地入股、资源入股的合作社网络形成是否遵循不同的行为逻辑,还有待进一步探究。除了不同合作社的行为逻辑的差异,旅游的发展对传统手工艺的保护也具有一定影响。本研究验证了米歇尔·卡龙(Michel Callon)的“能动性是通过制定网络而产生的集体成就”的观点。未来研究可以进一步从传统手工艺本身出发,聚焦于传统手工艺的保护与民族旅游地发展之间的关系。