不同年龄段缺血性结肠炎临床特征的比较

2019-04-18潘雅斯余保平

潘雅斯, 赵 晨, 余保平

武汉大学人民医院消化内科,湖北 武汉 430060

缺血性结肠炎(ischemic colitis, IC)是由于结肠血管闭塞性或非闭塞性疾病所致的、以供血不足导致结肠缺血性损伤的一组综合征。IC的损伤范围广泛,轻则可出现可逆性肠黏膜损伤(非坏疽性),重则可造成不可逆的肠壁透壁性坏死、穿孔(坏疽性),甚至危及生命[1]。近年来该病发病率有升高趋势,且在临床工作中,IC在中青年人群中并不罕见。本研究通过对不同年龄段IC患者的临床特征进行比较,旨在更充分了解IC发病特征,减少误诊、漏诊,以便更好地指导临床诊治。

1 资料与方法

1.1一般资料收集2013年1月至2018年3月武汉大学人民医院、武汉大学中南医院收治的IC患者,纳入标准为诊断符合老年缺血性肠病诊治中国专家建议(2011)[2]。排除标准(符合以下任意一项即可排除):(1)因创伤、肠套叠或肠扭转等原因所致的肠道缺血患者;(2)尚不能排除其他疾病患者:如功能性胃肠病、憩室炎、感染性胃肠炎、肠道肿瘤等;(3)病历书写不完整的患者。

1.2研究方法采集研究对象的人口统计学资料、既往病史、起病到就诊的入院前时间、入院后生命体征和48 h内实验室指标、影像学检查、肠镜检查、外科手术情况及病检结果、住院期间病情变化、住院天数、转归等信息。

2 结果

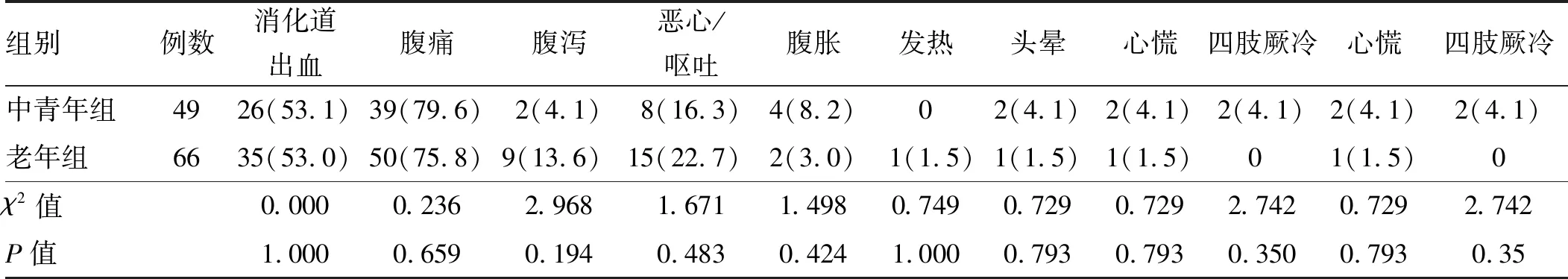

2.1一般情况共收集115例IC患者,平均年龄65岁(22~90岁),中青年组49例,平均年龄52岁,男女之比1∶1.04;老年组66例,平均年龄74岁,男女之比1∶2;初诊时症状均以腹痛、消化道出血多见,且两组比较差异有统计学意义(P<0.05),其他症状及体征两组比较差异无统计学意义(P>0.05)(见表1)。

2.2既往史比较老年组高血压、冠心病、脑梗、房颤比例较中青年组显著升高(P<0.05);两组性别构成、吸烟、饮酒、腹部手术史、糖尿病病史、高脂血症病史、便秘史、乙肝病史比较差异无统计学意义(P>0.05)(见表2)。

2.3实验室指标两组入院前时间、入院48 h内血白细胞、血红蛋白、血小板、血沉、C-反应蛋白、凝血酶原时间、D-二聚体、大便潜血等差异无统计学意义(P>0.05),老年组纤维蛋白原水平显著高于中青年组,老年组血钾水平显著低于中青年组,差异具有统计学意义(P<0.05)(见表3)。

表1 两组患者初诊时症状及体征比较Tab 1 Comparison of symptoms and signs at the first diagnosis between two groups 比例/%

表2 两组患者既往病史比较Tab 2 Comparison of medical history between two groups 比例/%

表3 两组实验室指标比较Tab 3 Comparison of laboratory indicators between two groups

续表3

组别丙氨酸氨基转移酶/(U/L)天冬氨酸氨基转移酶/(U/L)总蛋白/(g/L)白蛋白/(g/L)大便潜血/%血钾/(mmol/L)血钠/(mmol/L)中青年组28.88±24.427.12±17.0764.90±8.5537.93±5.9625(51.0)3.84±0.49140.56±3.16老年组50.19±236.21 71.84±346.6364.29±7.27 36.46±5.08 38(57.6)3.52±0.51138.30±17.46 统计值 0.5920.8570.0161.3510.4882.3930.812P值0.5350.3740.7120.2040.3300.0300.377组别血钙/(mmol/L)总胆固醇/(nmol/L)三酰甘油/(mmol/L)肌酸激酶/(U/L)乳酸脱氢酶/(U/L)碱性磷酸酶/(U/L)血沉/(mm/h)中青年组2.18±0.184.38±0.691.71±0.8888.03±42.00215.13±63.9069.51±22.4622.33±10.78老年组2.16±0.16 4.10±0.851.49±1.21 87.91±58.05246.30±147.3382.90±39.59 20.00±15.03 统计值0.7241.4620.7260.0301.4021.8390.205P值0.5880.1150.3690.9920.2050.0640.712

2.4病变部位及检查方法参加肠镜检查的74例患者中,阳性发现71例(95.9%),两组患者均以累及左半结肠多见,病变部位集中在降结肠和乙状结肠,差异无统计学意义(P>0.05)(见表4)。中青年组肠镜下散在溃疡出血31.0%(9/29),老年组35.6%(16/45),差异无统计学意义(P>0.05);参与CT检查的54例患者中,阳性发现35例(64.8%),但两组肠镜及CT检出率差异无统计学意义(P>0.05)(见表5)。

表4 两组肠镜示病变部位比较Tab 4 Comparison of lesions between the two groups of enteroscopy 比例/%

表5 两组检查方法比较Tab 5 Comparison of inspection methods between two groups 比例/%

2.5治疗和预后老年组中1例行外科手术治疗,余患者均行内科保守治疗。老年组在病程中出现不同程度的器官功能衰竭,其中脾梗死1例(1.5%),多脏器功能衰竭(脓毒血症、循环衰竭、脑梗死)1例(1.5%),急性呼吸窘迫综合征1例(1.5%),其中2例死亡,1例放弃抢救,余患者经治疗后好转出院,差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

IC占急性下消化道出血8.7%~18.0%,甚至高达23.7%[3-4],常好发于老年人,血管因素是该病重要发病因素之一,高血压、合并动脉粥样硬化者如冠心病、脑梗死主要为血管因素所致[5-6]。有研究显示,血管因素可增加老年患者IC的危险因素[7]。房颤是栓塞性事件发生的重要因素,肠系膜血管栓塞可引起IC。本研究显示,与中青年组相比,老年组既往患高血压病、冠心病、脑梗、房颤所占比例偏高;提示老年人更可能患合并症。本研究中,老年组3例患者在病程中出现器官功能衰竭,尽管差异无统计学意义,仍可提示临床医师多合并症的老年患者可能提示预后不良。随着人口老龄化及动脉粥样硬化等发病率升高,IC发病率增加,研究显示,需要外科手术治疗的IC患者占14%~66%[8-9],其中2/3患者需行急诊手术[10],术后死亡率为5%~80%[11-13],这便要求临床医师严格把握手术指征及手术时机,并进行有效的风险评估,方可使患者最大获益。凝血系统和纤容系统处于动态平衡是血液在人体内正常流动的重要前提。血浆高纤维蛋白原使机体处于高凝状态,血液黏滞度升高,导致血栓形成,同时其可诱导红细胞、炎症细胞聚集,致局部肠道缺血甚至坏死[14]。纤维蛋白原除了作为血小板聚集辅助因子以及凝血级联的最终共同途径外,也是一种急性相糖蛋白。SAHNI等[15]研究显示,纤维蛋白原在动脉粥样硬化的初始阶段和进展阶段起关键作用;刘小英等[16]研究发现,纤维蛋白原水平升高可加重由年龄因素(年龄>60岁后)引起的动脉粥样硬化的程度,刺激平滑肌细胞增殖并向内膜迁移,使内皮细胞受损从而参与动脉粥样硬化的形成。本研究显示,老年组患者纤维蛋白原较中年组显著升高(P<0.05);本研究仍显示老年组患者血钾较中青年组偏低(P<0.05),IC患者常以便血、腹痛为主要症状,其他常伴厌食、腹泻、恶心、呕吐等[2];且本研究中老年组院前天数较中青年组时间更长(指出现症状到入院的时间,也就是主诉中的时间),故老年人更易出现电解质紊乱,尤其是低钾血症,而钾是维持细胞膜静息电位的物质基础,并参与多种新陈代谢过程,调节细胞内外液渗透压,故临床工作中应注意监测血钾水平,尤其是老年患者。

通常血管造影是缺血性疾病诊断的金标准,但由于大多数IC为一过性血管灌注不足造成肠壁损伤,故临床上少用。腹部CT因可排除其他原因引起的腹痛、提示缺血位置、并可初步识别相关并发症,故对伴有腹痛患者的初步评估具重要意义。本研究腹部CT阳性率达64.8%;结肠镜检查对IC诊断至关重要,其可同时进行组织病理检查,已成为该病确诊金标准。有研究显示,虽结肠镜检查有加重IC可能,但接受肠镜检查的患者死亡风险较未接受检查者偏低[17],本研究结肠镜阳性率高达95.9%。

综上,中青年和老年在临床症状上无明显差异,老年组血钾水平偏低,其机体呈现更明显的高凝状态,且常患动脉粥样硬化相关合并症,尽早行肠镜检查有助于尽早诊断该病。