历史街区街巷活力评测与影响因素研究

——以什刹海历史街区为例

2019-04-16张雨洋

张雨洋

杨昌鸣*

齐 羚

在2016年2月颁布的《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》关于“塑造城市特色风貌”的要求中,针对历史文化街区提出了“恢复老城区功能和活力,更好地延续历史文脉,展现城市风貌”的策略。传统街巷是历史街区中游人和原住民游赏及交往的主要承载地,活力的集中体现地,明确历史街区街巷的活力影响因素对于复兴历史街区至关重要。

关于明确城市街道活力,国外经典著作已早有研究,例如简·雅各布斯[1]认为街道活力与街道的长度短、较大的行人密度、功能、建筑年代的混合等因素相关;扬·盖尔[2]认为街道活力与慢行交通、混合功能及开放的街道界面等因素相关;蒙哥马利[3]认为人性化的尺度、功能的混合度及街道的连通性可以影响空间活力。这些结论为当下的研究提供了方向,但都以定性为主,缺乏说服力。国内方面,龙瀛等[4]在2016年首先提出街道城市主义概念和建立以街道为个体的城市空间分析、统计、模拟和评价的框架体系。随后,基于街道城市主义概念,龙瀛等[5]与郝新华等[6]解析成都与北京的街道活力影响因素。裴昱等[7]基于空间数据分析北京二环内夜间街道活力影响因素。除此之外,叶宇等[7]对康泽恩提出的城市形态3个核心概念:建筑形式、路网布局和土地利用方式量化,通过叠加的方式评选出城市活力最强的区域,利用游人手持GPS的方式进行验证。郎嵬等[8]以中国香港为例,利用凯文·林奇的城市形态理论,从定性的角度判断城市形态与城市活力形成具有正向关系。

历史街区在我国“名城-街区-文物”3级遗产保护体系中处于中间环节,既是历史名城时间维度源远流长的体现地,也是空间维度文保单位、历史建筑等城市遗产的集中地[9]。历史街区中的传统街巷同城市街道相比最大的区别在于尺度较小,尺度的局限性一方面决定了步行和非机动交通出行是历史街区中主要的交通方式,另一方面也丰富了街区街巷中的活动类型,使居民邻里关系更为密切。当下对于历史街区活力影响因素的研究较少,这在一定程度上导致了历史街区未来发展方向不明的情况,例如当下的研究很多质疑商业的发展导致历史街区的“空间同质化”和“商业过度化”[10-14]。因此,本文借鉴城市活力测评的框架,结合历史街区自身特点建构历史街区活力评价体系,并对指标进行量化。为便于说明问题,选取什刹海历史街区进行重点解剖,分析影响历史街区活力的影响因素的客观规律与作用方式。并通过实地调研的方式对大数据应用在历史街区活力评测研究中的准确性进行验证,以期加强当下开源数据与历史街区研究的结合并对国内正在和将要进行保护更新的传统街区提供一些借鉴与参考。

1 研究范围与数据

1.1 研究范围

本文研究范围位于北京什刹海历史文化街区,地处《北京旧城25片历史文化保护区保护规划》所确定的保护范围之内,位于北京城中轴线西侧。为排除城市干道影响,以地安门外大街、鼓楼西大街、德内大街和地安门西大街4条城市干道围合而形成的区域作为本文的研究范围,面积共计170.8hm2。研究范围内所包含的前海与后海,自清代起就是城内活力极强的游乐消夏之地。

1.2 数据来源

本文研究数据主要来源包括腾讯位置大数据-宜出行、路网、百度地图POI、大众点评POI和历史文化资源点。

1)宜出行数据通过“网络爬虫”技术获得,数据为点要素,具备密度属性与密集属性,但所得结果并非实际人口数,而为各点之间的人口密度比值。精度为27m,与手机信令数据和百度地图热力数据相比较为适宜街区尺度研究。分别选取2017年工作日(5月19日)、周末(5月20日)与节假日(5月30日,端午节)3天14:00—16:00、20:00—22:00整点时间段进行爬取。

图1 什刹海历史街区历史资源分布图(改绘自参考文献[15])

2)百度地图POI:数据于2017年爬取自百度地图。根据历史街巷宽度与四合院一进院落的尺度,最终确定选取街巷两侧共40m范围,创建街巷缓冲区,计算与城市活力相关的POI点位705个。

3)大众点评POI:数据于2017年取自大众点评网站,相比于地图POI点数相对较少,主要为商业店铺。该数据与地图POI点的区别在于点评POI具备自身的评论数量,可以体现出人气值。同样选取街巷两侧共40m范围,创建街巷缓冲区,计算POI点位共251个。

4)路网:本文所采用的路网基础数据爬取自开源地图网站openstreetmap.com。结合现场调研与街景地图的比对,去除部分无街景且无地图POI点的街巷。原因主要在于无街景的街巷多偏窄小、曲折,界面较为封闭,游人通常不会选择这样的街巷作为游览路线,在计算最短路径时,结果更加令人信服。

5)历史资源点分布:什刹海街区内现有文保单位19处,其中全国重点文保单位3处,市级文保单位7处,区级文保单位9处;此外有文化景观2处,重要历史街巷1处。同时,研究范围地处北京旧城空间范围之内,周边地标建筑对其影响不可忽视。街区南部有北海公园、景山公园与故宫博物院,东部有中轴线上重要的古代建筑钟鼓楼等(图1)。

2 研究方法

参考龙瀛在《街道城市主义新设计环境下城市研究与规划设计的新思路》[4]一文中建构的指标体系,从2个维度——历史街区街巷活力的外在表征与活力影响因素,构建指标体系。

2.1 历史街区街巷活力的外在表征

街巷活力表征可以通过街巷中游赏与参与商业活动的人口度量。什刹海历史街区中的商业建筑多为前商后住的建筑形式,街巷宽度大多为4~6m。为避免计算居住建筑内部的人口,将具有点评POI点或沿街用地为非居住类型的街巷缓冲区设置为20m(包括街巷及沿街建筑宽度);将无点评POI点、地图POI点少于3个,同时沿街用地为居住类的街巷缓冲区设为与街巷宽度相同的5m。按时段叠加,分别得出白天与夜晚的街巷人口活力。同时,于7月22日15:00—16:00与20:00—21:00 2个时段,选取研究范围内6条重要街巷,分别是:恭王府所在的前海西街,辅仁大学旧址所在的定阜街,宋庆龄故居所在的后海北沿,银锭桥、荷花市场所在且酒吧密集的前海北沿。统计10min内通过的人流量,以验证热力数据的准确性。

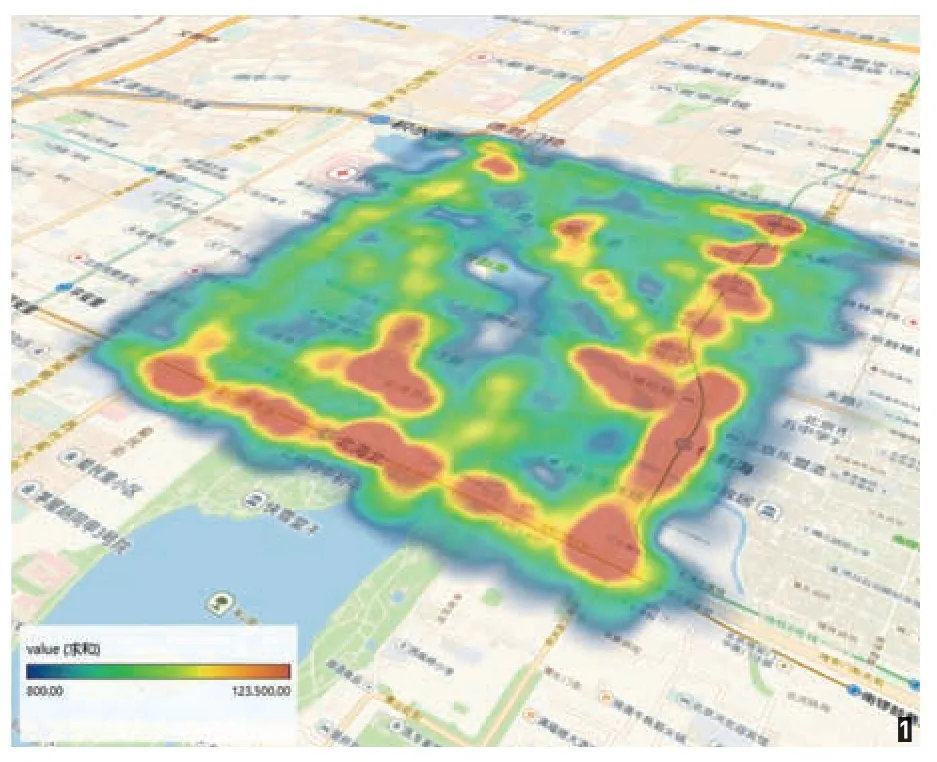

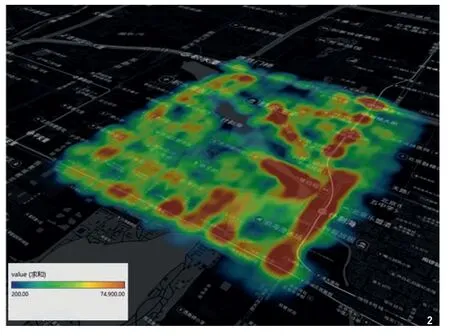

图2 什刹海历史街区日间与夜间人口热力分布图(2-1日间,2-2 夜间)

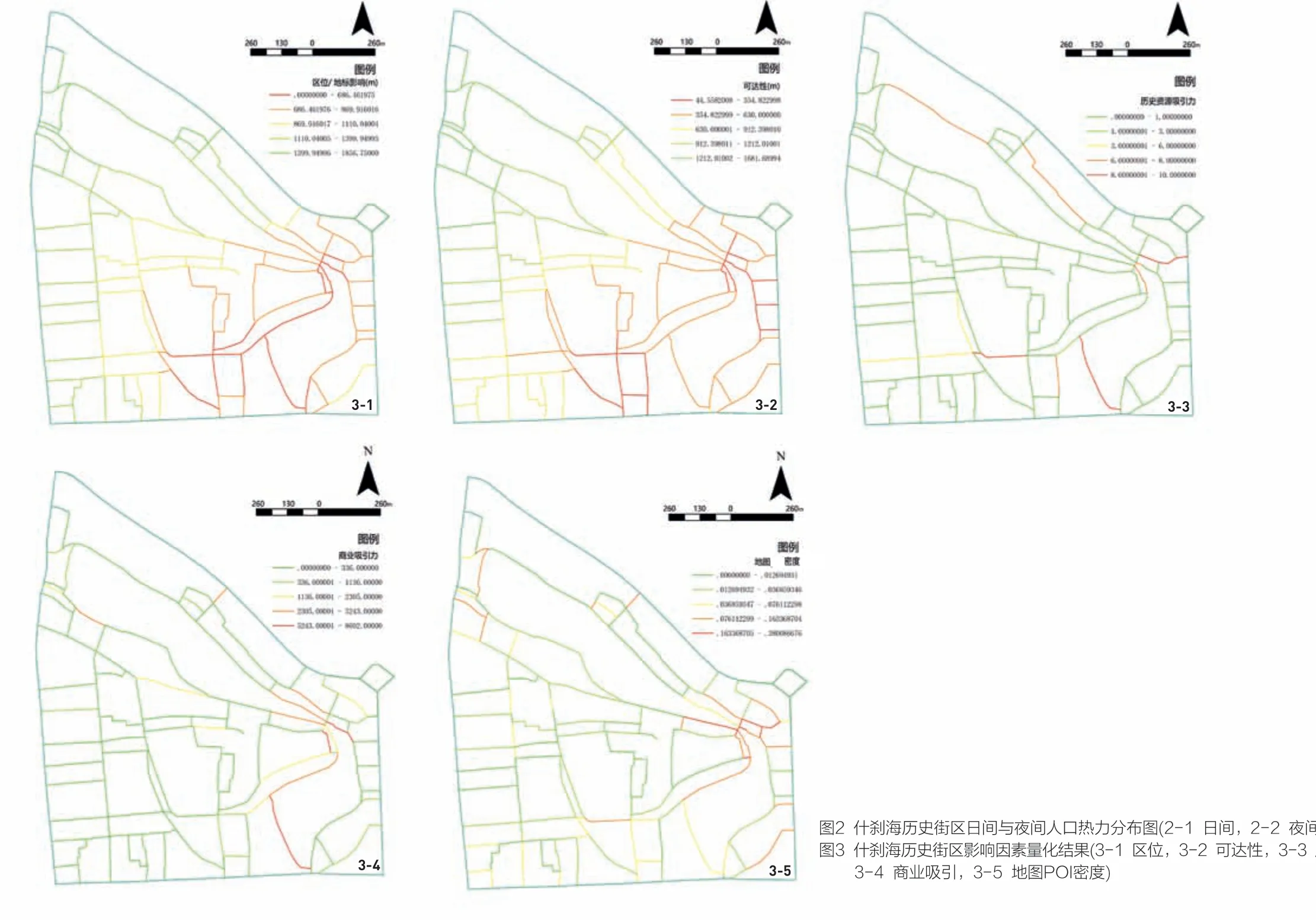

图3 什刹海历史街区影响因素量化结果(3-1 区位,3-2 可达性,3-3 历史资源吸引, 3-4 商业吸引,3-5 地图POI密度)

2.2 历史街区街巷活力影响因素

1)区位:什刹海历史街区处于北京旧城,街区周边及内部重要的世界文化遗产及全国重点文物保护单位对街区活力有重要影响。这些重要资源将会给街区与其相接的入口带来巨大的人流,同时游人在游览过程中倾向于将其作为游览首选目的地,因此与这些资源点的最短路径距离的平均值意味着自身的区位条件。与街区关联较为紧密的全国重点文物保护单位为故宫、北海、恭王府、鼓楼(点评网中无该数据,但其位于中轴线上,为旧城内重要的地标建筑)、宋庆龄故居与郭沫若故居。将点评中评论值少于1 000的宋庆龄故居与郭沫若故居排除。故宫、北海、景山均在街区南部,均设置以北海北门为起点,计算街区内所有道路的中心点到北海北门、鼓楼、恭王府的最短路径距离①。

2)可达性:街区周边公交线路较少,此处主要以地铁的覆盖范围作为可达性的评价标准。街区周边有什刹海、北海北与平安里3个地铁站,其中平安里地铁站距离街区稍远。在地理信息系统软件(ArcGIS)中,以3处地铁站为中心建立设施点,以覆盖街区整体为目标,经反复计算得到每个地铁站覆盖的道路长度为1 800m。分别计算各自覆盖范围内的道路中心点到地铁站的最短路径距离。

3)历史资源吸引力:街区内历史资源丰富,如果仅按照文保单位的等级或是否开放进行权重赋值,准确性难以令人信服。本文对点评POI中历史资源点的评论值进行标准化处理,再对同一街巷上历史资源点的评论相加,得出街巷历史资源吸引力②。

4)商业吸引力:赋值方法与历史资源吸引力相同。

5)功能密度:以道路中心线为中线建立左右各20m的缓冲区,计算与活力相关的POI点的数量,除以道路长度而得出。

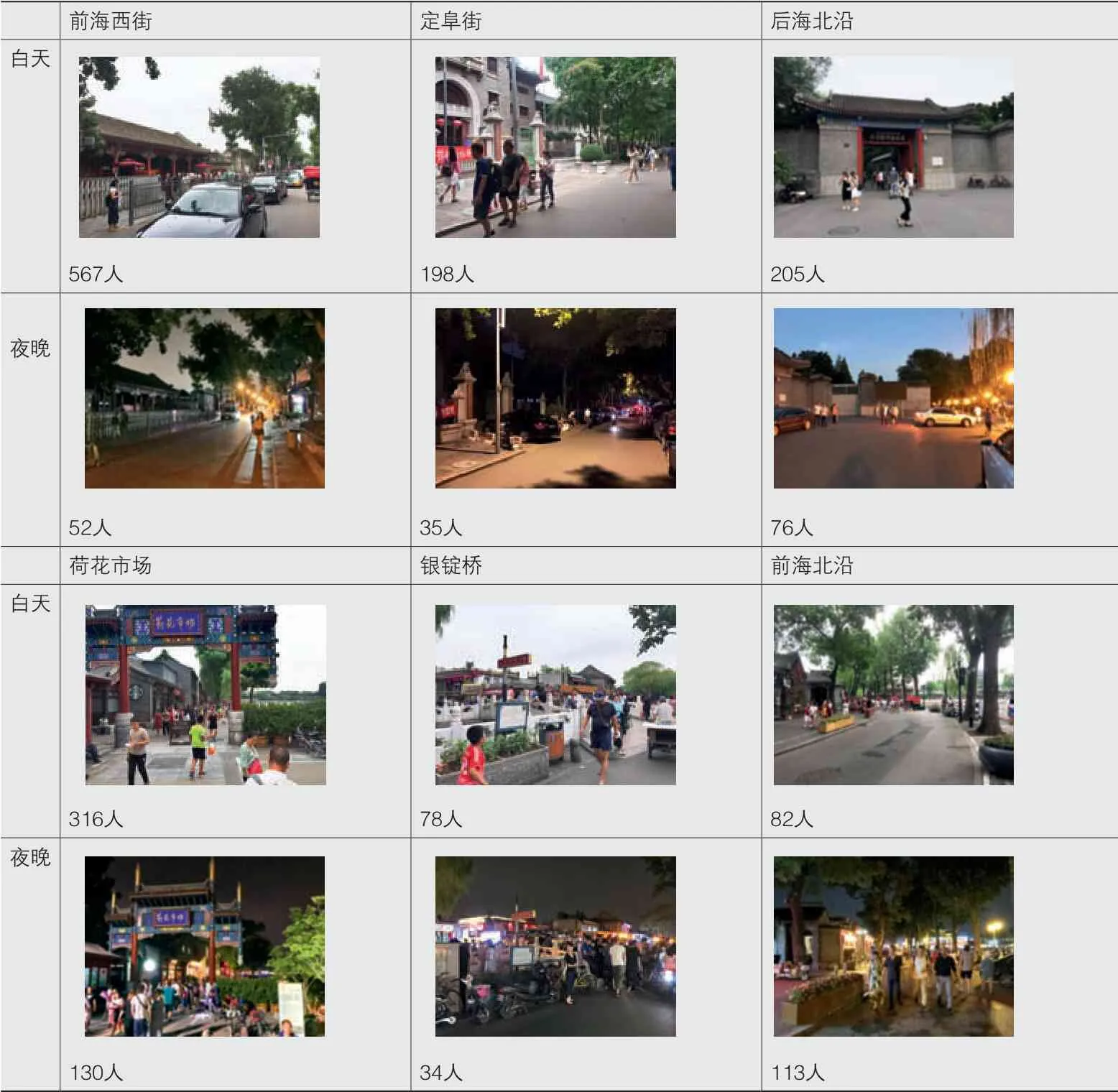

表1 什刹海历史街区重点区域现场调研结果

3 研究结果

3.1 空间分布规律

3.1.1 街巷人口活力

由图2-1可知,街区内白天的人口主要集中在恭王府、银锭桥和烟袋斜街附近。另外,在什刹海体育运动学校和宋庆龄故居也有小范围的人流聚集。可以初步判断,白天人口主要趋向于重要的历史资源点与具有一定规模的商业街。由图2-2可知,街区内夜晚的人口主要集中在银锭桥、烟袋斜街与什刹海体育运动学校,剩余区域人口分布较为均匀,从图上无法总结出明显规律③。

实地调研照片及统计数据如表1所示,正如前文所述,对于城市热力的研究并非推测实际人口的精确数据,而是对街区内不同街巷上人口集中程度的比较。通过调研得出的人口分布比例与城市热力数据比例相差不大,证实了利用热力数据进行研究的可靠性。

3.1.2 区位

由图3-1所示,街区内街巷受地标影响的程度由东南向西北逐渐减弱,其中受地标影响最强的为前海西岸、恭王府南部与银锭桥、烟袋斜街区域。

3.1.3 可达性

由图3-2所示,可达性与区位有一定的重合,在统计分析软件(SPSS)中计算二者相关系数为0.912,属于显著强相关。原因在于,旧城内的地铁站一般布置在地标建筑周边,以提高可达性。例如:天安门东站及天安门西站、雍和宫站和南锣鼓巷站等。可达性的计算并没有取3个地铁站的平均值,而是计算距离道路最近的地铁站的距离,计算方法导致了二者的差异。

3.1.4 历史资源吸引力

由图3-3所示,具有历史资源吸引力的街巷共有21条,分布较为均匀。在ArcGIS中以自然间断法分为10级,吸引力最强的几条街巷分别为:后海北沿、银锭桥(8级)、荷花市场与烟袋斜街(9级)、前海西街(恭王府所在街巷,10级)。

3.1.5 商业吸引力

由图3-4所示,具有商业吸引力的街巷共有81条,主要集中在前海和后海沿岸及恭王府周边。吸引力强的街巷呈现较高的集聚度,主要集聚于前海东岸与后海南段。商业功能趋向于在水边布置的一般规律在历史街区中仍很明显。

3.1.6 功能密度

音乐的魅力,在于其总能不经意间为人们带来快乐与感动。此次展会现场,雅马哈未来艺术家刘明康的演出吸引了众多参观来宾为之驻足。舞台上,因音乐而充满自信的刘明康为观众带来了《梦中的婚礼》《月半小夜曲》等耳熟能详的动人乐章,成为现场最闪耀的焦点。坚持着用音乐让世界更美好的信念,雅马哈钢琴用最真诚的态度与最专业的制琴工艺打造出众多经典作品。

由图3-5所示,街道上存在地图POI值的街巷共有112条,超过具有商业吸引力的街巷27.7%。POI密度最高的区域集中在银锭桥、烟袋斜街与荷花市场周围。恭王府和后海北沿也呈现出小范围的高聚集度。

3.2 活力构成因素分析

分别将前文建构的日夜人口热力表征为因变量,5个影响因素为自变量,采用逐步多元线性回归的方法,分析日间与夜间街巷活力表征及物质构成因素指标之间的因果关系。因变量为日间街巷活力与夜间街巷活力;自变量为区位、可达性、商业吸引力、历史资源吸引力和功能密度。

3.2.1 日间人口活力要素分析

通过回归分析测算,排除了可达性、功能密度2个自变量,代表回归模型拟合优度的R2为0.278,通过检验,证实模型可靠。模型系数由强至弱为:历史资源吸引力、商业吸引力和区位(表2)。

3.2.2 夜间人口活力要素分析

通过回归分析测算,排除了可达性、功能密度和历史资源吸引力3个自变量,代表回归模型拟合优度的R2为0.294,通过检验,证实模型可靠。系数由强至弱为:商业吸引力和区位(表2)。

3.2.3 日夜街巷活力影响要素比较分析

通过回归模型可以得知,日间与夜间的回归拟合优度R2相差不大。持续影响日间和夜间的人口热力影响因素为商业吸引力和区位,而这2个影响因素在夜晚的影响力都要高于日间。除此之外,历史资源的吸引力作为日间最强的影响因素在夜间几乎消失。

3.3 日夜街巷活力影响因素解析

3.3.1 历史资源的吸引力

表2 日夜回归分析结果比较

通过回归分析可以看出,日间影响什刹海人口热力的首要因素为历史资源的吸引。因此可以得出结论,白天游人进入什刹海历史街区主要是为了感知其深厚的历史积淀,这是吸引游人的首要因素。而其在夜间影响力消失的原因,一定程度上应与开放的历史资源关闭及开放的历史资源缺少照明设施有关。

3.3.2 商业吸引力

什刹海历史街区商业吸引力最高的街巷主要集中于前海西岸与银锭桥附近,传统印象中应具有较强商业吸引力的烟袋斜街并没有体现出较高的吸引度,这可能与烟袋斜街两侧以购物为主的商业业态有关,到烟袋斜街游览的游客更多的是被其自身的历史属性所吸引。

商业的吸引力在日间要小于历史资源的吸引力,夜间则为影响历史街区街巷活力的主要因素。值得注意的是,什刹海街区是一个因水而兴的历史街区,其商业吸引力较高的街巷主要位于前海周边,水体的影响虽然较难量化但却不可忽视其在街区内的作用。首先,白天水体对阳光的折射加重了紫外线的刺激作用,在夏季对人体影响较大,游人通常不会长时间在水边停留,一定程度上削弱了水边商业的参与度;其次,前海周边街巷的商业业态以餐饮、酒吧为主,夜间商业活力较强,其璀璨的灯光在水体的倒映下美不胜收,成为什刹海西岸北部夜晚靓丽的风景线。除此之外,在调研过程中还发现虽然后海周边街巷商业吸引力较低,但由于人的亲水天性,夜晚同样聚集了大量的游人。

3.3.3 区位

通过回归分析的结果可以看出,区位在白天与夜晚都在街区中都起着一定的作用,但影响力都不太强,夜间的作用稍强。什刹海街区区位的量化主要与周边的地标建筑有关,目前所建立的这个评价变量是默认在此处游览的人会选择将周边及街区内重要的文化遗产作为目的地一并参观游赏。白天影响人口分布的首要因素是历史资源的吸引力,而什刹海历史街区中历史资源分布较为均匀,并不局限在这些地标之间。

从另一个角度理解,这些地标建筑规模都较大(北海公园71hm2),之间的最短路径距离也超过了1km,这样的尺度对于步行这种出行方式来说可能也有些吃力,游人可能会选择其他交通方式前往。这也从侧面也说明了到什刹海的游人可能主要是在街区内部活动。而该变量夜间作用稍强的原因则是因为商业与水体位于这些地标建筑之间,与这些地标建筑相距较远的区域主要为居住功能,游人相对较少。

3.3.4 被排除的自变量

日间与夜间均被排除的自变量为功能密度与可达性。功能密度是体现街巷自身功能密集程度的变量,能反应的问题较为局限。以什刹海为例,烟袋斜街商铺密集,周边密度远远高于街区内的恭王府及其周边区域,但在大众点评的评论值与日间的街巷活力表征上均要低于后者。因此,在街区尺度的研究中,对于POI点自身人气值考量的重要性高于街巷的功能密度。

至于可达性的剔除,原因可能在于:一方面其与区位相关性较高(r=0.912),有一定的重叠;另一方面,到历史街区游赏的游客并不趋向于集中在地铁站周围活动,而是倾向于游赏街区内部的历史资源和参与商业功能的消费活动。因此在这一区域,可达性对于同一街区内的街巷活力没有作用,而对于街区之间的活力差异存在影响。

4 结论与启示

本文通过对街区日夜热力图与回归分析结果的解读,得到什刹海历史街区中活力分布集聚区域和活力影响因素。虽然什刹海历史街区具有自身一定的独特性,例如,街区面积较大,历史资源丰富、内部以水为主、路网错综复杂,与其周边的南锣鼓巷、前门大街等棋盘式街巷的街区相异,但这些复杂的因素也正是选择该案例进行研究的初衷。因此这一评价指标与结论是否适用北京旧城内其他街区,尚有待后续研究加以证实,但本文的结论仍然对其他街区有一定的启示意义。

4.1 历史资源是吸引游人的首要因素

本案处于北京旧城内,周边重要的历史资源较多,在传统印象中通常会觉得到此处主要是参观恭王府与荷花市场等较为知名的历史景点,随后可能会游览鼓楼、北海公园或景山公园而离开街区。但通过大数据分析后得知,白天街区内的历史资源是影响人口热力的主要因素,其重要性远超区位条件。因此深入挖掘街区内的历史资源,加强非开放的文保单位的功能转换,提高文保单位的开放度,是增加热力的首要措施。其次,提升原有文化景观的品质、对已消失的文化景观进行复原与再现等,均是增加热力的有效手段。

4.2 适宜的商业业态是街区活力的重要补充

本案中商业是白天影响热力的次要因素,夜晚成为主要因素。值得注意的是,虽然烟袋斜街、荷花市场和银锭桥等历史资源周边都具有很强的商业化特征,但街区的商业功能并不局限围绕历史资源展开。在缺乏或没有重要历史资源的区域布置业态适宜的商业,同样可以起到吸引作用,并在夜晚成为影响游人进入街区的首要因素。这也说明,商业功能的布局与商业业态的选择,已成为提升历史街区街巷活力的另一重要手段。

4.3 大数据方法适宜历史街区的调研与研究

本文利用大数据与数学统计分析相结合的方法建构历史街区街巷活力评价体系,得出结论:在什刹海历史街区中,白天影响街巷活力的因素由强到弱是:历史资源,商业和区位;夜晚影响街巷活力的因素由强到弱是:商业和区位,这较为符合传统印象中人们对历史街区的认识。并通过实际调研中对人口流量进行统计监测,验证了大数据活力表征的准确性。因此可以得知,大数据方法可以辅助历史街区的保护与更新;同时,这些影响因素是提升历史街区街巷活力的重要环节,应对其作用力进行深度解析。

注:文中图片除注明外,均由张雨洋拍摄或绘制。

注释:

① 前文提到过,已经剔除部分街巷,因此此处的最短距离大部分为游人通常采取的游览线路,以避免出现传统意义上最短距离通常较曲折,导致游人不会选择的情况。

② 参观银锭桥的游人大部分不一定在桥上,因此将其周边街巷赋予相同历史资源吸引力。

③ 缓冲区不会计算学校内部的人口热力,因此不会干扰分析结果。