大功率激电法在某地区金属矿普查中的应用

2019-04-15蔡伟涛

蔡伟涛

(甘肃工业职业技术学院,甘肃 天水 741025)

1 地质及地球物理特征概况

(1)地质概况。工作区内断裂较为发育,主要发育有北东向、东西向及南北向断裂。北东向断裂多表现为层间破碎带,是目前矿区已知的控矿、赋矿断裂。层间破碎带与北西向、南北向断裂的交汇地段是成矿有利部位。

(2)地球物理特征。本次岩(矿)石电性参数测试选用露头小四极法,使用WDYX-1型岩样测试信号源进行现场测试,该区地球物理特性主要表现为:多金属硫化物呈现为中、低阻高极化的特征,围岩中对应岩体表现为整体低阻低极化,石英岩体、入侵岩体表现整体高阻低极化特征,为开展大功率激发极化法提供了一定的物理前提。

2 工作方法技术的选择

(1)工作原理。激发极化法是一种人工交流电法,以不同岩、矿石激电效应之间差异为物质基础,通过观测和研究大地激电效应来查明地下地质体的分布、范围、产状等,本次激发极化工作分为两部分,一是在整个工作区开展激电扫面测量(测网100m×40m),另外是根据剖面测试成果选择部分测线开展激电测深工作;对称四极测深的测点距为40m,其极距选择如表1所示。

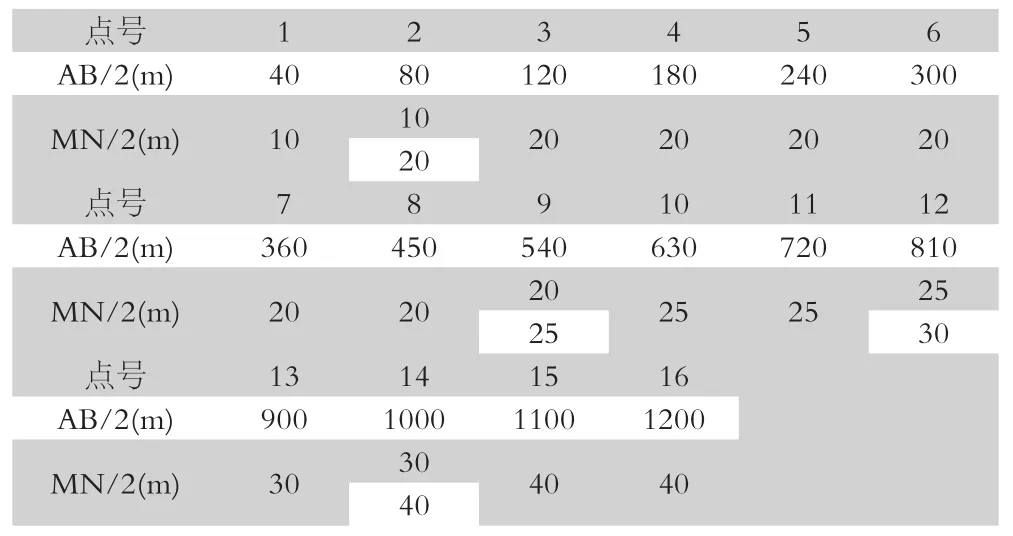

表1 对称四极激电测深极距表

(2)仪器设备选择。采用WDYX-1型岩样测试信号源,供电周期分别选择8s、16s和32s来测量5个样点的视极化率(供电电压均为36V)。由测试可知,16s供电周期测得的视极化率比8s供电周期测得的大,但与32s供电周期测得的相差不大,考虑到工作效率,最后选用16s作为供电周期。

3 应用实例

本次地球物理工作的目的:通过在某铜多金属矿该区开展激电扫面和激电测深工作,来圈定矿化异常体的方位及走向,并推断其倾向及大致倾角,为后期的下一步地质布设工作提供依据。

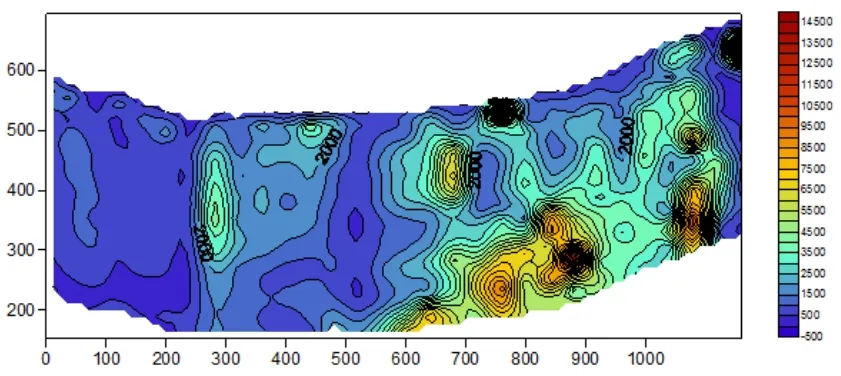

图1 激电扫面视极化率平面等值线图

图2 激电扫面视电阻率平面等值线图

(1)激电中梯扫面特征。整个测试区域内视极化率在1.0%~8.0%之间,其中背景值一般在2.5%以下。测区内出现6个视极化率异常区(异常低限按3.5%来划分),走向基本相同,表现为北东呈条带状分布(见图1)。场地内视电阻率在110Ω·m~4400Ω·m之间,其中西南区和北区视电阻率(在110Ω·m~800Ω·m范围)较低,测区内存在4条高阻(在3000Ω·m~4400Ω·m范围)异常区,且呈北东向条带状展布,另外还存在4条低阻带,编号分别为F1、F2、F3、F4,推测为构造带。其中F1、F2、F3都为北东向分布,F4为北西向,将其F1、F3错断。(见图2)。

综合该测区的视极化率和视电阻率异常特征及范围,结合地质资料推测该测区内存在4条构造带(编号:F1、F2、F3、F4),低阻高极化异常存在5个,中阻高极化体2个。

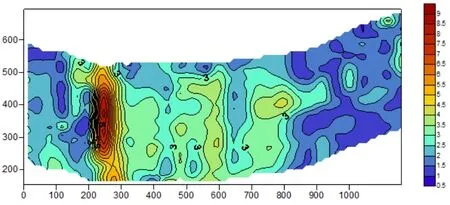

图3 L27线激电测深视电阻率平面等值线图

图4 L27线激电测深视极化率平面等值线图

(2)激电测深特征。对激电中梯扫面的成果图件进行分析以后,选择比较好的1处进行了激电测深,来验证我们的推测。图3、图4分别是激电测深的视电阻率和视极化率的平面等值线成果图。对照两图可知图中反映了3个极化异常体,其中第一个异常体位于L27测线的260m附近表现为高阻高极化特征,而根据激电中梯扫面图中则表现为孤点异常,且该点附近有电话线通过,推测为人文干扰异常;第二个异常位于测线的580m附近主要为一线性陡立状异常,其视电阻率在500Ω·m~2000Ω·m(见图3)、视极化率在3%~4.6%(见图4),延伸从标高475m~165m,表现为低阻高极化特征,推测为矿化异常;第三个异常位于测线的760m附近,主要为似圆状等轴异常,表现为中阻高极化(其视电阻率在1500Ω·m~3000Ω·m、视极化率在3%~4.6%)特征,也推测为矿化异常。

(3)综合解释。综合激电扫面和激电测深成果可知:测区内有4处低阻高极化异常体(其视电阻率都在500Ω·m~1500Ω·m左右、视极化率在3%~4.6%左右),和该区的视极化率背景值(<2.5%)相比,这4处异常是很突出的。

4 结论

通过本次的工作圈出了矿化异常体,且本次物探测试中的几处低阻高极化异常体都在构造带中并受构造带的控制,构造带与矿化体有密切的关系。