浙江西北部山地暴雨特征

2019-04-15黄哲查贲沈杭锋翟国庆张霏燕

黄哲 ,查贲 ,沈杭锋 ,翟国庆 ,张霏燕

(1.浙江大学地球科学学院大气科学系,浙江杭州310027;2.杭州市临安区气象局,浙江临安311300;3.杭州市气象局,浙江杭州310051)

暴雨是浙西北最常见的一种灾害性天气,易造成山洪暴发、城乡淹没,尤其是局地短时暴雨,因预报难度大,过程剧烈,其危害较大。如2005年9月3日,临安昌化镇出现了局地特大暴雨,昌化站3 h雨量达415 mm,打破了浙江省历史纪录[1]。地形在局地降水形成、发展中起着举足轻重的作用。孟英杰等[2]认为,中尺度暴雨过程中地形抬升有两方面的作用:一是地形强迫上升作用使空气绝热冷却,产生凝结和降水,增强降水强度;二是强迫上升可以激发对流发生,触发中尺度雨团及其中尺度系统。地形热力作用和地面风场辐合及气流过山在迎风坡受迫抬升均能产生上升运动,触发或加强不稳定能量释放,产生强对流天气[3]。当接近山脉的空气被地形所挡,无法越过时,气流必须在水平方向偏转并绕过山脉,从而导致各种局地风系和天气系统的发展[4]。近年来,区域自动气象站网的建成,为更好地研究山脉对局地暴雨的影响创造了条件。本文基于2005—2017年高密度区域自动气象站降水资料,对浙西北暴雨的精细化时空分布特征进行了统计分析,旨在找到暴雨的高发区和高发期,预测暴雨灾害重点防范区和防范时段,从而有针对性地开展防灾减灾工作,以提高防范暴雨灾害的能力,降低灾害损失。

1 资料与方法

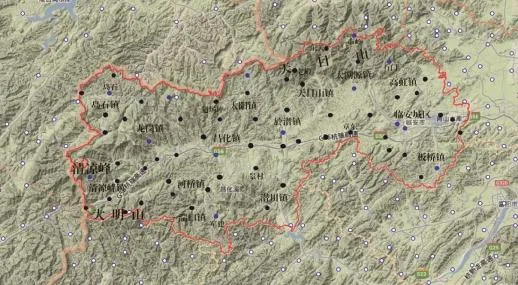

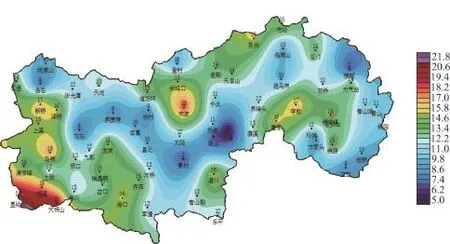

浙西北地形复杂,多山地丘陵,三面环山,向东呈马蹄形开口,山峰大多在海拔1 000 m以上,中部及东部为海拔200 m以下的低丘、河谷平原区(见图1)。降水总量分布选用经过处理的2015—2017年66个区域自动站年降水量资料(见图2注);暴雨时间分布选用2005—2017年建站较早的14个区域自动站降水资料(见图1蓝色实心圆);暴雨空间分布选用2015—2017年66个区域自动站降水资料(见图1实心圆),降水资料的空间分辨率可达6.5 km;所用降水资料都是经过浙江省区域自动站实时质量控制后的数据。

文中暴雨特指短时暴雨,即降水量≥20 mm·h—1算一次暴雨过程。空间分布统计时连续暴雨的算一次过程,中间间隔降水量<20 mm·h—1超过1 h算另一次暴雨过程,利用区域站逐小时降水资料,暴雨次数按小时雨量统计。

图1 浙西北区域自动站站点分布图Fig.1 Distribution of automatic weather stations in northwest Zhejiang

2 浙西北降水量分布特征

统计浙西北2005—2017年降水总量(见图2)得到,浙西北雨量分布呈西南、东北多,中部、东部少的特征(见图2(a)),有2个明显的降水中心,清凉峰到大明山一带为非台风雨量降水中心,台风影响较小(见图2(b)),天目山市岭一带为台风降水中心(见图2(c)),去除台风雨量后,降水中心特征不明显,这2个中心海拔高度均在700 m以上,受地形抬升影响明显。图2的降水分布表明,在浙西北山区,不同的天气系统造成的主要降水区也不同。

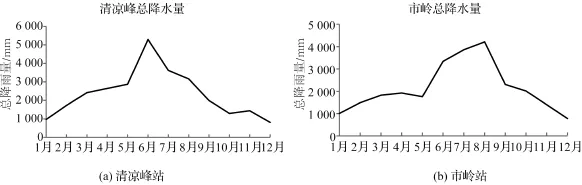

选取降水量中心区的清凉峰站和市岭站,作2005—2017年各站点逐月雨量分布图如图3所示,清凉峰站降水量极值出现在6月份,即梅汛期西风带系统影响时,而市岭降水量极值出现在8月份,这个统计结果很好地说明了不同区域具有不同的季节降水,这与浙西北特殊的山地地形有关。此外,还与不同的气象条件和中尺度扰动系统有关。图3的2个代表站说明了西风带中的暴雨主要发生在大明山附近及其以西的江西省,而台风引起的降水则发生 在天目山区。

图2 2005-2017年累计降水量分布图Fig.2 Distribution of cumulative precipitation from the automatic weather stations during 2005 to 2017

图3 2005-2017年逐月总降水量分布图Fig.3 Monthly distribution of precipitation during 2005 to 2017

3 暴雨分布特征

3.1 暴雨时间分布特征

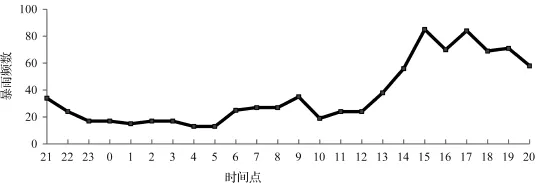

从2005—2017年14个区域自动站暴雨频数的时序分布图中(见图4)可以看出,暴雨集中在每天的13:00—20:00,这一时段暴雨占总数的56%,其中最易出现暴雨的时间为15:00,达85次,占总数的9.7%;暴雨出现频次较少的时段为22:00—05:00,仅为总数的12.4%,其中04:00和05:00出现的次数最少,仅13次。说明山地降水多发生在午后到傍晚时段,这与每日的逐时热力、层结变化特征相一致。午后,随着气温的升高,层结逐渐趋于不稳定状态,易引发对流[5]。

为了解暴雨中心与其他站的降水时间分布,选取降水中心清凉峰站和市岭站以及降水中心附近的军建站和石门站做单站暴雨频数日变化图(见图5),进一步分析发现,降水中心的清凉峰站和市岭站暴雨主要发生在午后,与图4结果类似,呈双峰分布,变化剧烈且分布更加集中,在其余时次,降水中心和一般降水区别不大,暴雨频数都在5次或以下。

图4 2005-2017年14个区域自动站暴雨出现频数的时序分布图Fig.4 Hourly distribution of rainstorm frequency from 2005 to 2017

图5 单站暴雨频数日变化图Fig.5 Daily change of rainstorm frequency of single station

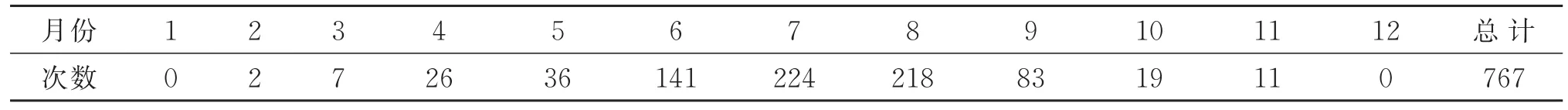

进一步分析暴雨的月际变化规律(见表1)发现,13年中,冬季(12月—2月)只出现过2次暴雨,即冬季几乎无暴雨,暴雨主要集中在6—9月,占总数的76%,其中,7月份最多,占总数的29.2%,8月次之,占28.4%。6月份的虽然是一年中月降水量最多的月份,但暴雨明显较7、8月份少,这可能与7、8月份强对流天气较多有关。

表1 2005-2017年暴雨(降雨量≥20 mm)次数月分布Table 1 Monthly distribution of rainstorm frequency from 2005 to 2017

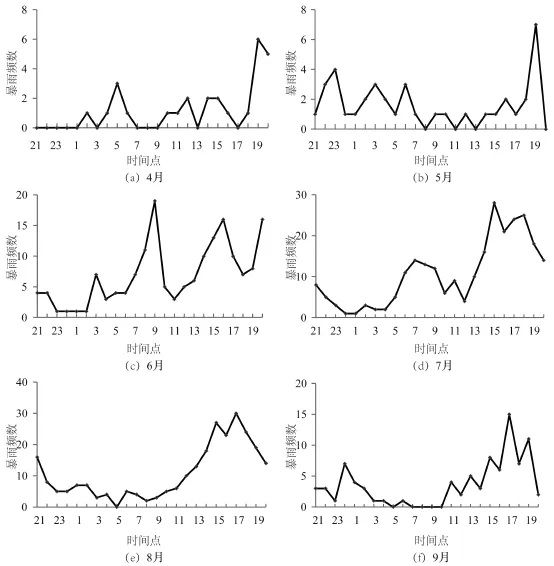

图6为4—9月暴雨频数的时序分布特征,可以看出4月份与5月份暴雨出现最多的时次均为19:00,5月份夜里发生暴雨的次数明显大于白天,这是因为近地面边界层大气由于白天地面持续的热通量输送使日落后温度达到极值,太阳下山后,由于地表与大气热力差异大,容易形成不稳定层结,引发对流。6月份有2个大值区,最大值出现在早晨前后(6:00—9:00),其次出现在午后;6月份处于梅雨期,有研究指出,清晨前后梅雨低槽两侧的西南气流和偏北气流同时加强,促使雨区低层辐合增强,锋生现象也增强,容易出现中尺度系统性质的降水活动[6]。7月份也有2个大值区,最大值出现在午后,其次是早晨前后,因7月上旬通常还处于梅雨期末端,降水性质和6月份相同,6月份和7月份最小值都出现在0:00前后。8月份和9月份暴雨分布相似,后半夜到早晨出现次数最少,中午以后出现次数逐渐增多,在17:00达到峰值后逐渐减少。总的来看,春雨期(4—5月)暴雨主要出现在日落后,梅雨期最大出现在早晨前后,其次是午后,盛夏时主要出现在午后。

3.2 暴雨空间分布特征

从暴雨频数的空间分布图(见图7)上可看出,最大值位于清凉峰到大明山一带,暴雨出现次数较少的是在中部地区和最东部的青山湖等地势较低的区域,这都与图2的降水量分布一致,不同的是降水量较少的城区附近也有一个暴雨大值中心,这可能与城市热岛效应有关。据统计,大部分自动站的月平均气温均较临安基本站低,且气温差距在夏季明显拉大,夏季城区更高的气温导致触发的对流更强烈。

图6 暴雨频数逐月时序分布图Fig.6 Hourly distribution of rainstorm frequency from April to September

图7 2015-2017年短时暴雨频数空间分布图Fig.7 Spatial distribution of rainstorm frequency from 2015 to 2017

进一步分析暴雨频数逐月的空间分布规律(见图8)发现,3月份,暴雨只在浙西北-北部少量出现,这可能由3月份西南暖湿气流开始活跃,而北方的强冷空气还没有完全减退,冷暖气流在长江中下游地区交汇引起;4月份,在西南部清凉峰到大明山一带成片出现;5月份,由西南向整个西部发展;6月份,最盛,除东北部市岭一带外,其他地区都有暴雨出现,且西部、南部要明显大于东部、北部。7月后出现明显转折,西南暴雨迅速减少,天目山市岭一带暴雨明显增多,此时正是浙江梅雨结束、台风暴雨及热对流产生的暴雨增多的盛夏期;8月份,暴雨在全区域都有发展,且分布较均匀,东部城区附近达全盛期。9月份,暴雨在大部分地区迅速减少,只在东南部还存在相对的多值中心。10月后各地区很少出现暴雨,仅在天目山区、大明山一带、昌北等高海拔地区出现。总的来看,浙西北暴雨存在比较明显的季节性变化,这种季节性在天目山市岭一带尤为突出,6月份市岭一带是唯一无暴雨的区域,在7月份变为暴雨最多的地区。结合前文,市岭一带受台风影响最严重,笔者将通过分析浙西北的特殊地形对不同天气系统的影响,找出暴雨出现季节性变化的原因。

图8 2015-2017年5-10月份暴雨频数逐月空间分布图Fig.8 Spatial distribution of rainstorm frequency during May to October from 2015 to 2017

4 浙西北山地特殊地形对不同天气系统的影响

4.1 地形对梅雨期西风带系统降水的增幅作用

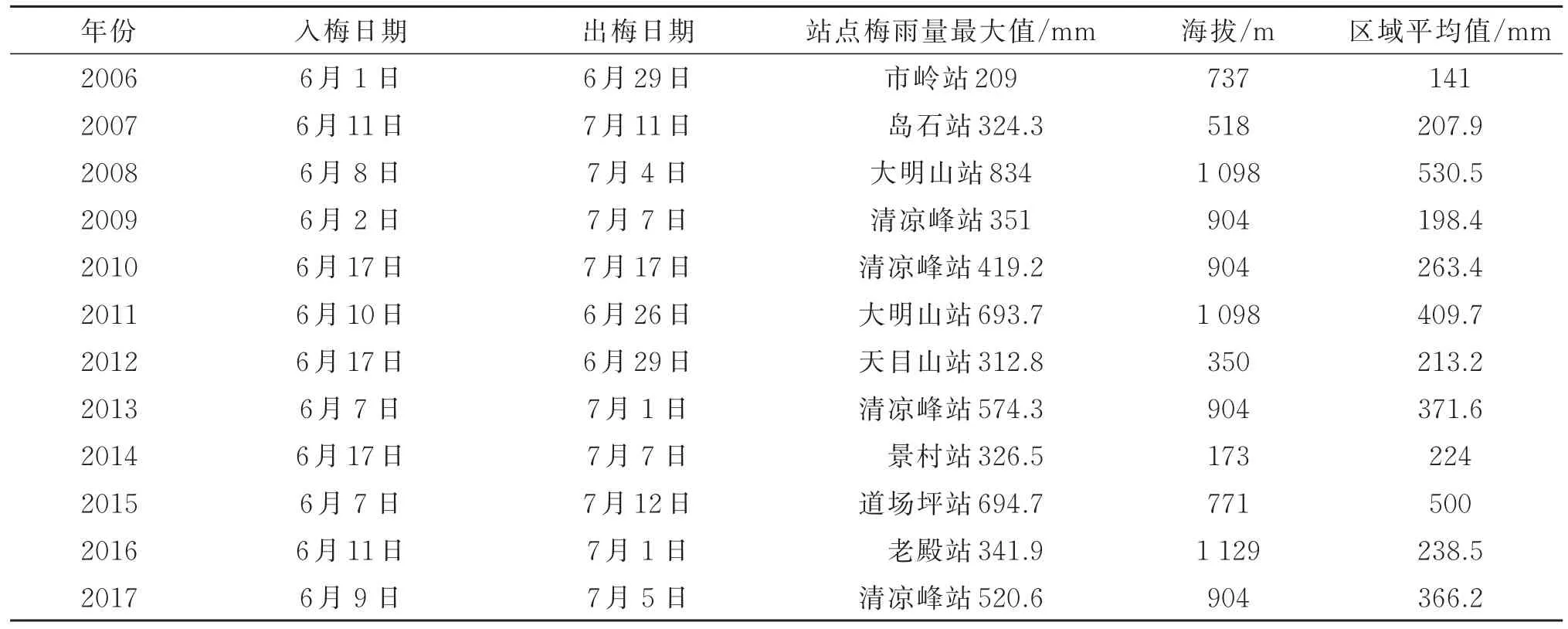

通过统计分析发现,2005年为空梅年份,2006—2017年的12 a中,梅雨量最大站点出现在清凉峰到大明山一带的有6次,占总数的一半,这6次清凉峰站或大明山站梅雨量约为区域平均值的1.6倍(见表2)。

梅雨期多为西风带系统,地形对暴雨的影响主要是迎风坡的辐合作用引起的暴雨增幅[7]。清凉峰位于西南部的迎风坡,系统来临时,西南暖湿气流沿坡爬升,导致对流旺盛、雨量加大,形成迎风坡降雨中心,同时,地形阻挡作用也使降水系统移动减缓,雨时延长[8]。

表2 2006-2017年梅雨期的降水量特征Table 2 The precipitation characteristics of meiyu period from 2006 to 2017

4.2 地形对台风降水的增幅作用

在台风系统中,地形与台风环流相互作用主要表现在两个方面:一是迎风坡效应[9],台风环流在流经中尺度地形时,在迎风坡上水平辐合得到加强,对降水产生明显的增幅作用;二是地形与台风环流相互作用激发出多个中小尺度涡旋系统,引起台风暴雨的突然增幅[10],有研究进一步指出,地形强迫容易在底层台风眼的西北侧激发中尺度对流云团,形成中尺度雨团[11]。

统计分析发现,2005—2017年共有15个台风对浙西北地区造成较大影响,其中过程雨量最大出现在天目山市岭一带的有10次,这10次市岭站过程雨量都在区域平均值的2.5倍以上。从路径上分析(见表3),当台风中心位于天目山东南部时,天目山一带位于台风眼西北侧的东北气流,降水增幅最明显;当台风中心位于天目山西南部时,降水增幅减小;当台风中心位于天目山以北时,浙西北降水明显减弱。

5 结 论

5.1 浙西北雨量分布整体呈西南、东北多,中部、东部少的特征,有2个暴雨中心,一个是位于清凉峰到大明山一带的梅汛期暴雨中心,另一个为天目山市岭一带的台风暴雨中心。

表3 2005-2017年台风降水量特征Table 3 The precipitation characteristics of typhoon period from 2005 to 2017

5.2 暴雨存在明显的月、日变化特征,主要集中在6—9月,其中7—8月最多,春雨期(4—5月)暴雨主要出现在日落前后,梅雨期最大出现在早晨前后,其次是午后,盛夏时主要出现在午后;暴雨最易出现在15:00,暴雨中心时间分布较一般降水区更集中,变化也更剧烈。

5.3 暴雨空间分布存在明显的季节特征,6月前暴雨集中在西部和南部,7月后出现明显转折,西南暴雨迅速减少,东北部天目山市岭一带暴雨明显增多,8—9月,东部城区一带暴雨最多,这可能和城市热岛效应有关。5.4 地形对不同降水系统都有明显的增幅作用,西风带系统最易在清凉峰一带产生暴雨,台风对天目山市岭一带影响最大,市岭地形为东北-西南河谷型,受狭管效应和地形抬升的影响,当台风位于天目山东南部时,天目山一带吹东北风对降水增幅最明显,市岭站过程雨量超过区域平均值的2.5倍。