城市更新制度建设——顶层设计与基层创建

2019-04-10唐燕

唐 燕

1 城市更新制度建设的双轮驱动:从顶层设计到基层创建

随着城镇化进程的降速以及存量规划时代的来临,城市更新工作在我国受到空前关注,通过制度建设保障城市空间借助“更新”实现提质增效已经成为新时代的重要议题。无论是习总书记视察广州定永庆坊时提出应该用“绣花针”的方式开展城市更新,还是上海浦东开展“缤纷社区”建设带动的社区优化行动,都在一定程度上反映出城市更新已经成为上至国家、下到民众的重要建设领域。然而,我国现有的许多规划管理制度仍仅适用于增长和扩张型的城市规划建设,无法满足空间更新过程中的功能转变、容量变更、产权转移等特殊诉求,因此建立面向存量发展的城市管理新机制,推进城市更新制度建设,开始成为诸多地方的当务之急,特别是那些城镇化进程起步较早,城市发展受制于土地资源约束的大城市地区。

从近十年我国已经开展的城市更新制度探索来看,城市更新制度的建立有两种重要的途径和趋势在推动:一是“顶层设计”,即自上而下的法规政策供给和规划管理体系变革;一是“基层创建”,也就是自下而上地通过多种基层力量推动具体实践以形成新的更新机制与做法,并逐步明确、固定和推广的过程。本文以上海、深圳和广州三地为例,简要剖析了城市更新制度建设的“顶层设计”路径,并结合北京城市更新的近期进展,重点探讨了“基层创建”在推动城市更新制度建设中的作用及相关困境反思,从而为我国不同城市优化和城市更新管理提供参照。

图1 / Figure 1广州城市更新制度体系 / Institution system of urban regeneration in Guangzhou

图2 / Figure 2深圳城市更新制度体系 / Institution system of urban regeneration in Shenzhen

图3 / Figure 3上海城市更新制度体系 / Institution system of urban regeneration in Shanghai

2 城市更新制度建设的顶层设计:广州、深圳和上海

从时间来看,广州市、深圳市、上海市在2009—2015 年分别出台了各自的城市更新(实施)办法,并在更新制度建设方面走在了国内城市的前列。从内容来看,三座城市都形成了相对系统又各有特色的城市更新体系,可简要归纳如下(截止三地自然资源部组建影响下的机构改革前)[1-2]:

(1)广州:分类改造实现更新管理。广州城市更新制度的核心政策经历了从“开放市场”逐渐向“政府主导”的转变。广州市主要通过对旧城、旧厂和旧村的分类改造来实施更新管理,并分“全面改造”和“微改造”两种类型对城市更新进行流程管理(图1)[3]。

(2)深圳:分对象管控城市更新活动。深圳市将城市更新活动按照拆改力度,分为综合整治、功能改变和拆除重建三类进行管控(图2)。“城市更新单元”成为规划管理的重要工具(主要针对拆除重建),目前正在经历一方面加强区域统筹[4],另一方面管理权限下沉的“简政放权”过程,城市更新也逐步迈入更加关注综合整治的新阶段。

(3)上海:突出政府引导下的提质增效。上海出台的城市更新实施办法,主要针对政府认同并支持推进,以业主更新为主导的城市更新活动[5]。城市更新制度中的“区域评估”和“公共要素清单”独具特色。上海提出城市更新的“全生命周期”管理,强调在更新过程中通过评估来确定城市片区需要补足的公共设施等,并将相关要求纳入土地出让合同,来保证城市和社区的服务需求在改造中得到更好的满足(图3)。

通过广州、深圳、上海的三地比较可以清楚地发现(表1),三地在城市更新制度建设过程中都分别在机构设置、政策出台、规划编制、运作实施、政府与市场关系等方面进行了适合本地的规则创新[2]。在不断的探索中,三座城市开发出了诸多特色化的城市更新制度工具,为解决城市更新中的一些困境和痛点提供了破解可能,例如,政府设立城市更新专项资金供不同主体申请使用;一些产权不明的历史用地可通过合理认定、地价补偿等方式进行确权;工业用地转型成文创产业区可以有过渡政策的支持;保障性住房可以借助城市更新项目的建设来落地;鼓励历史保护和维护公共利益的容积率奖励和开发权转移等。

表1 / Table 1广州、深圳、上海城市更新的三地比较 / Comparison on the Institution system of urban regeneration in Guangzhou, Shenzhen and Shanghai

表2 / Table 2北京城市更新制度建设的相关规定 / Regulations of urban regeneration institution in Beijing

3 城市更新制度建设的基层创建:北京城市更新制度进行时

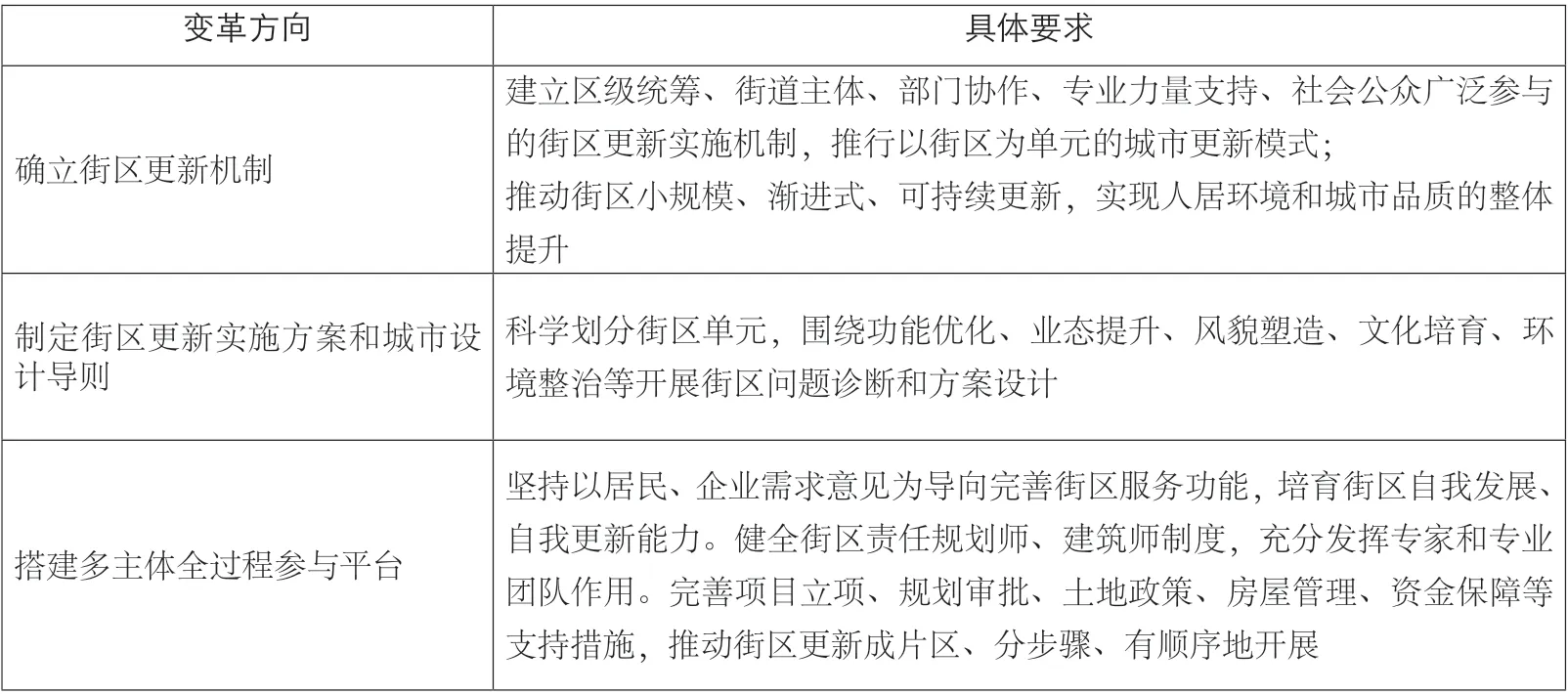

相比广州、深圳和上海,北京的城市更新制度创建工作开展相对较晚,但近年来也持续发布了一系列城市更新方面的政策,以引导城市更新工作的有序开展。2017 年9 月,北京发布《北京城市总体规划(2016—2035 年)》,用以指导北京未来20 年的城市发展,规划要求严控人口规模、解决住房问题、建设宜居城市、实现区域协同发展,并提出建立“责任规划师”制度,推进共商、共建、共治。2019 年2 月,北京市委、市政府发布《关于加强新时代街道工作的意见》,提出北京将实施街区更新,提升城市精细化管理水平;确立街区更新制度,制定街区更新实施方案和城市设计导则;搭建多元主体全过程参与平台。2019年4月,新版《北京市城乡规划条例》正式实施,其中第二十八条规定:建立区级统筹、街道主体、部门协作、专业力量支持、社会公众广泛参与的街区更新实施机制,推行以街区为单元的城市更新模式。2019 年5 月,为深入贯彻落实北京城市总体规划关于建立责任规划师制度、提高规划设计水平、开展直接有效的公众参与、推动多元共治的要求,进一步增强城市建设管理决策的科学性,北京又紧跟出台了《北京市责任规划师制度实施办法(试行)》,为推动实现人人参与的城市治理新格局打下长远基础。

由此,北京逐步建立起了“以街道为抓手、以街区为单位、以更新为手段、以规划师为纽带”的“街区更新+责任规划师+项目带动”的城市更新体系。除了政策与管理变革方面的努力之外,始于“基层创建”的城市更新创新行动也在新的制度环境下成长起来。北京建立的“责任规划师”制度,为带动规划技术人员深入基层服务,借由“规划师”纽带创建与传统做法不同的规划设计新途径提供了前提保障。特别是当城市更新的对象并非大面积用地,而是一些产权归属相对多元的微小细碎空间时,更新工作的方法和途径更需要从传统的“蓝图设计”模式,转向通过多元参与、过程设计、共商共治等机制运作来实现卓有成效的空间改造。总体上,城市规划设计在存量时代正“走下神坛”,基层推动的城市更新对正式和非正式制度的建设起着“摸着石头过河”的试水作用。下面剖析的老旧小区整治、城市广场改造、口袋公园更新案例,从不同侧面反映出基层力量探索下的制度建设走向。

图4 / Figure 4老旧小区更新中的参与式规划设计 / Participatory planning and design of community regeneration in Xiaoguan sub-district

(1)老旧小区整治:规划设计中的居民参与机制[6]。惠新东街小区在改造过程中启动了多途径的公众参与机制,通过居民议事会、问卷调查、深度访谈、入户交流、社区活动组织等一系列活动(图4),来获取最为真实的居民需求和偏好。社区居民借助规划参与来表明其意见,他们对小区整治改造的实际诉求排序为:①老房子的楼体加固和基础设施改善;②不通过减少停车空间来换取绿地,现有停车位不能减少;③小区周边的环境能否提升,进入小区的道路及两侧景观能否改善;④是否可以提供更多更好的公共绿地和活动空间。规划参与过程及结果重塑了专业技术人员的传统认知——设计者们通常最为关注的公共空间改造排名居后,充分证明了推动公众参与下的城市更新、从居民角度出发解决问题的重要性。

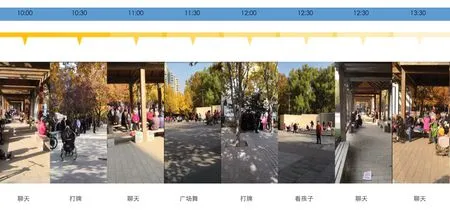

(2)城市广场改造:基于时空行为观察的全龄使用机制。在小关街道的广场改造项目中,规划师对场地进行了雨天和晴天,以及从早到晚的居民活动观察,并开展使用者访谈、线上线下意见征集,得到的结果有些出人意料——空间的主要使用者基本都是老年人。目前的广场活动除了广场舞、看孩子、老人打牌聊天之外,几乎见不到年轻人的身影,说明空间没有实现全龄使用。因此,从挖掘广场潜力以服务更为广泛的社会群体这一诉求出发,规划设计在公众意见的支持下提出了“五个一”的新策略和新机制,包括增加一条跑道/健康步道(图5),建设一片综合活动场地,培育一个社区花园等,从而让全年龄段的人都可以错峰使用广场空间。

(3)口袋公园更新:环境微改造的儿童友好机制[7]。紫竹院街道在对魏公街西头的口袋公园进行改造时,规划师开展了儿童深度参与规划设计的积极尝试,以建立儿童友好的空间设计新路径。在长达一个多月、每周2—3 次活动的儿童设计实践探索中,紫竹院街道办事处、清华大学、北京市建筑设计研究院、社区青年汇、中国青年政治学院五方通力合作,共同创建了儿童参与设计的五步骤法:①建立平等与信任关系的团队建设;②儿童对设计场地的亲自测绘与记录;③针对设计目标与功能需求的头脑风暴、在地观察与公众访谈;④简明的专业设计图示语言学习;⑤个人设计与集体讨论相结合的儿童方案形成。

图5 / Figure 5使用者时空观察 / The time-space observation on users’ behaviors

4 北京街区更新的制度困境与难点

在政府专项资金和政策导向的支持下,北京近年来持续深化街区更新与精细化治理行动,各区县涌现出了多种多样的实践做法。各街镇基层政府在这个过程中发挥着重要作用,但街镇开展相关工作也面临着一系列问题和难点,主要聚焦在以下几方面,急需借助两股力量推动下的制度创新来实现痛点突破。

(1)缺少整合与弹性的政府专项资金使用。针对街区更新,政府不同部门下发的专项支持资金类型多元,例如城管口的“优美大街”和“环境整治”项目、住建口的“老旧小区整治”项目(支持抗震加固、增加外保温、加装电梯、环境提升等)、民政口的“共享共治”项目、交通口的“设施提升”项目等——资金的支持力度小到几万,大到几千万,甚至上亿。但对这些资金的“专款专用”也带来一些潜在问题:一方面各类资金无法有效地整合使用以更好地满足实际需求;另一方面,资金使用上的时间与进度要求常常给项目进程带来赶工压力。

(2)缺乏整体统筹的规划引导。政府专项资金带动下的街区更新,最终以一个个申请立项的“项目”形式得以实施。但这些项目与项目之间的关系,项目的重要性和急迫性等问题,往往缺少了“一盘棋”的统筹考虑和整体规划指引。由于各个街道基本都没有编制法定规划的权限和经验,造成街区更新在街道层面的宏观把控不足,更新工作常常“小而散”,系统性缺乏。有时候一条重要的城市街道,可能因为处于不同的街道辖区内,导致更新思路和认识不一以及“一街多段,风格迥异”现象的出现。

(3)费时费力的跨部门沟通。北京实行的“街乡吹哨、部门报道”制度在一定程度上帮助解决了街区更新中的跨部门协作问题,但仍然无法全面满足街区更新实践的运作需要。城市空间的更新过程中,有时候只是改动一个小小的街头铺地和花池,都可能涉及街道办、园林绿化行政主管部门、道路主管部门等部门之间的反复协调,沟通成本大,并会影响到更新项目落地的可能性和工程进度。

(4)基层政府不掌握相关的城市建设基础资料。街区更新经常涉及产权图、地籍图等信息的认定,依此才可以合规合法地开展建筑拆除或整治等工作。但街乡等基层政府并不掌握本辖区内的此类信息,遇到有项目需要,须向市政府相关部门提出资料调取申请。街道工作人员经常为获取改造地块的相关地籍信息而多次奔走,因此如何让基层政府掌握必要的规划资料和现状信息值得思考。

(5)各类空间的产权管理与权属问题。由于城市存量空间长期以来形成了复杂的权属关系,导致街区更新要达成各利益方的一致同意十分不易。理顺更新对象的产权关系(包括产权的确认、转移和处置等)是街区更新活动的重要前提,这不仅反映在业主方众多的老旧小区等类型的空间整治上,一些公共空间的改造也同样如此。例如,街道层级政府想改造某个公共空间或者某项设施时,若该空间的管理权限属于市级或者区级,推进起来就颇为困难。

(6)“补短板”的公共服务设施落地艰难。补足城市公共服务设施短板是街区更新的重中之重,但是公共服务设施的落地面临诸多挑战:一是缺少可以利用的空间来承载和提供这些设施;二是缺少差异化考量的公服配置指标规定使得部分设施配置与实际需求脱节;三是“邻避效应”导致规划确定的公共服务设施难以落地,特别是垃圾处理点和收集点,以及部分断头道路的打通等。

(7)存量空间再利用的功能转变困境。为了实现街区更新的提质增效,很多存量建筑或构筑物的老功能面临置换与升级。对此,北京在存量空间的改造和运营上出现了一些新探索,例如将弃用空间(如自行车棚)改造成公共服务设施,推进老旧小区电梯加装及运营等。但相关工作的制度难点在于:存量空间利用是否允许改变用途?用途转变是否要走复杂的规划调整程序,功能改变后的公共服务设施是否允许市场化经营和获利?显然,在没有明确制度支持的情况下,大多这类更新探索只能处于“非正式”的状态。

5 结 语

图6 / Figure 6广场改造策略 / Square renovation

图7 / Figure 7儿童深度参与的口袋公园改造设计 / Children’s participatory design of a pocket park

综上所述,“顶层设计”和“基层创建”都是推进城市更新制度建设的关键路径。在更新行动中,许多好的空间改造想法一旦离开制度支持,进展起来可能困境重重。总体上,我国的城市更新制度建设正在途中,依然还有很长的路要走,广州、深圳、上海和北京等地在城市更新工作中的制度创新以及遇到的难点和痛点等,或许都将成为其他地方城市更新制度创新的聚焦点。也只有通过不同城市的共同努力,才能推动城市更新制度建设在我国的全面推广和日趋成熟。

致 谢

感谢北京市规划和自然资源委员会微信公众号对本文主要内容的推送