寒冷地区过渡季建筑照明对热感觉的影响

2019-04-10刘魁星甘婷婷

钱 叶,刘 刚,刘魁星,甘婷婷

(天津大学建筑学院,天津 300072)

引言

随着科学技术的发展和生活水平的提高,人们对建筑室内的舒适度有了更高的要求。室内舒适度包括热舒适度、光舒适度、声舒适度和空气品质。热舒适度对人们的整体舒适度、身心健康、工作效率等具有重要意义[1]。自热舒适模型被提出以来,很多关于热舒适的研究出现了[2]。另外,光环境也是室内环境的主要方面,光照对人的情绪、睡眠、认知等方面也有重要作用[3]。

文献[4]结合神经生理学概述了多种感官对于热感觉和热舒适的影响,讨论的因素包括环境温度、颜色、光的照度、空气污染及噪音,结果表明热感觉是受多种因素复合影响的。在室内热舒适研究领域,除了研究不同热环境对热感觉的影响外,有一部分学者研究了不同照明工况对热感觉的影响。文献[5]对国内外教室光环境进行了综述,介绍了教室光环境对心理评价测试、视功效、效率-疲劳等方面的研究成果,说明光生物效应研究具有重要意义。文献[6]整理了办公空间的光生物效应的相关研究,探讨了办公照明领域的研究重点和发展方向。文献[7]结合生理学综述了前人关于光的照度和色温对热感觉的影响,指出在选择照明方式和光源类别时,不仅要考虑艺术美观和照明需求,还要考虑人员的生理和心理舒适。

文献[8]将光照对热反应的影响进行了全面综述,光通过非视觉通道产生的影响:在夜间抑制褪黑素分泌并推迟人体核心温度下降,在早晨加快褪黑素分泌并加快人体核心温度上升。光通过视觉通道产生的影响存在一些争议:照度、色温、被试者暴露时间和光照持续时间对热感觉的影响有待进一步研究。因此研究热舒适领域的光热耦合很有必要。

前人的研究表明:照度对人体热感觉存在影响,但这种影响的边界条件和阈值存在争议。对于照度的研究侧重其对人体褪黑素的分泌即生物节律的影响研究。文献[9]研究了光照对人体褪黑素分泌的抑制作用,研究表明夜间的微弱光照会抑制其他哺乳动物退褪黑素的分泌,但对人没有影响。只有夜间的强光照射对人体褪黑素分泌有明显抑制。文献[10]研究了光照对褪黑素分泌的抑制作用,褪黑素进而影响人体温度和警觉性,结果表明500 lx的照度可能是光照抑制褪黑素分泌的阈值,达到500 lx后光照对人体温度和警觉性有显著影响。文献[11]研究了照度对人傍晚和夜间着装情况的影响,研究表明傍晚和夜间的强光照射会促进被试者的穿衣行为。

前人关于色温对人体热感觉的影响存在争议。早期的研究认为色温对热舒适没有影响,直到20世纪60—80年代出现了hue-heat假说:暖色光使人感觉偏暖,冷色光使人感觉偏凉。目前为止,关于色温对热舒适的影响结论仍是模棱两可的,而且缺乏完整的理论体系。文献[12]得出了与hue-heat假说相反的结论,结果表明办公室中人员在色温4 000 K时比2 700 K、6 200 K时更舒适。作者分析了实验验证失败的原因可能有:色温对热感觉的影响非常小;热环境比光环境的影响显著得多;被试者适应时间过长。文献[13]在真实机舱环境中进行了黄光和蓝光的对比实验,结果表明色温对热感觉有小影响,验证了hue-heat假说是成立的,并指出根据此假说调整照明工况对机舱节能有重要贡献。文献[14]研究了强、弱照度下,色温对夜间人体褪黑素分泌的影响,结果表明冷色温下光照对褪黑素分泌的抑制作用更明显。

文献[15]总结了光对热感觉的影响研究中出现差异的原因,主要是由于各学科学者在参数选择上的不同。该实验考虑了热环境和光环境,控制了光的照度、色温工况,虽然没有控制热环境,但研究了两个温度范围。该文在寒冷地区过渡季,研究了底面积为6 m×6 m空间中,被试者的热感觉随着照明工况变化的规律。补充了寒冷地区过渡季光热耦合在热舒适领域的研究,为寒冷地区过渡季照明对热感觉的影响的研究提供了参考。

1 实验设计及实验流程

1.1 实验工况设计

该实验在天津大学变空间实验舱进行,实验舱实景图见图1。两次实验均在2018年过渡季自然通风状态下完成,两次实验均在底面积为6 m×6 m的房间进行。

实验舱吊顶照明设备是LEDCOB筒灯,见图2,筒灯型号为EC202060WA01.C-X,色温可调范围是2 700~6 600 K,显色指数≥80。实验舱照明采用DALI系统,通过智能调光系统进行控制。实验过程中可以通过控制实验舱吊顶的LED COB筒灯的白黄光配比,进而改变实验过程中的照度和色温。

图1 实验舱实景图Fig.1 Actual view of the experimental room

图2 LED COB筒灯Fig.2 LED COB tube light

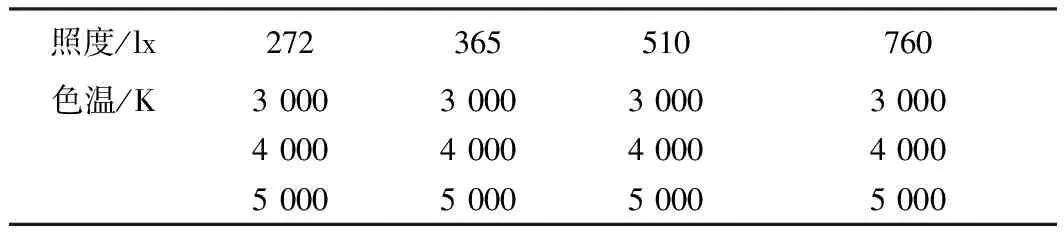

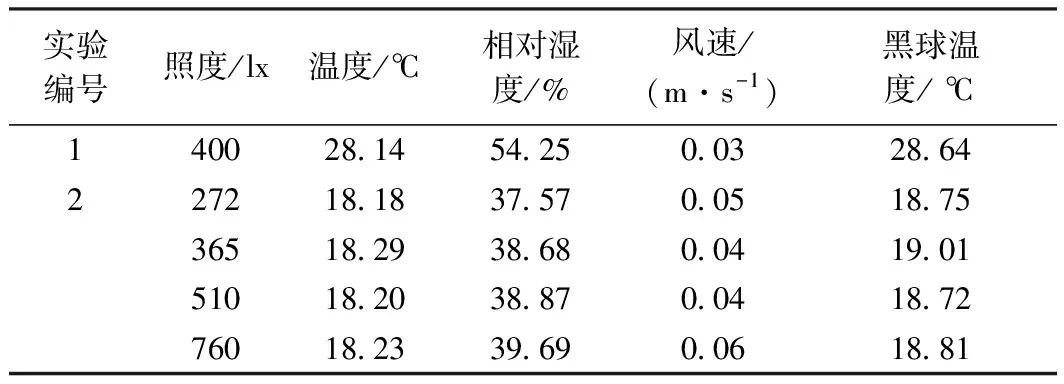

采用CL-500A手持式分光辐射照度计在桌面测量照度和色温以确定实验工况,实验1是在桌面照度400 lx工况下研究冷色温CT=5 000 K、中色温CT=4 000 K、暖色温CT=3 000 K工况下热感觉的变化。实验2是在桌面照度分别为272 lx、365 lx、510 lx和760 lx工况下研究冷色温CT=5 000 K、中色温CT=4 000 K、暖色温CT=3 000 K工况下热感觉的变化,实验2的工况设计见表1。

表1 实验2工况设计Table 1 Working condition design of Experiment 2

1.2 主观调查问卷收集

两次实验分别招募了15名天津大学学生为被试者,年龄在22~25岁,其中男女比例接近1∶1。被试者在实验过程中保持静坐;在实验前12 h保证睡眠充足、情绪稳定,禁止饮用酒精、咖啡等刺激性饮料;实验前1.5 h不能吃东西;实验前3 h不要进行剧烈运动。

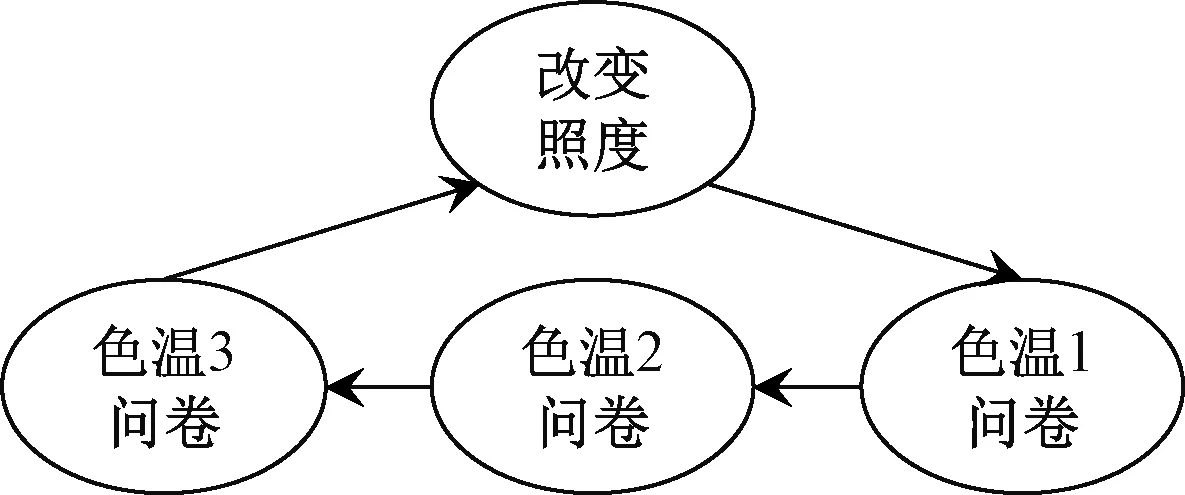

实验过程中改变色温时,要求被试者闭眼,为避免被试者心理作用的影响,色温的改变不是按一定的规律,由于色温的即时改变对室内热环境几乎没有影响,被试者睁眼后直接进行下一个色温工况的问卷填写。被试者初次进入实验房间时,需要静坐适应6 min后再开始实验[16],实验流程如图3所示。

图3 实验流程图Fig.3 Experimental flowchart

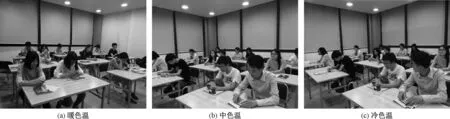

实验1采用纸质版问卷、实验2采用电子版问卷。调查问卷包括:被试者身高、体重、着装等基本信息;7 ℃热感觉评价;期望热环境中温度、风速、相对湿度如何改变;对热环境的可接受度和满意度。三种色温下被试者填写热感觉调查问卷的过程见图4。

1.3 室内热环境参数测量

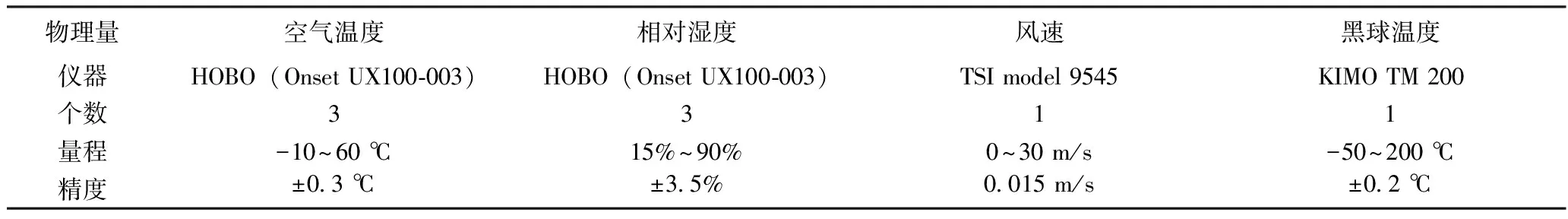

需要测量的室内环境参数有:空气温度、相对湿度、风速、黑球温度。测量高度在距地面约0.6 m处。每个工况下,在实验区域均匀地布置三个测点。室内空气温度和相对湿度的测量仪器为美国ONSET温湿度记录仪(HOBO),HOBO每隔5 min测量并记录一次温湿度数据且可实时显示当前温湿度数据。风速测量使用TSI model 9545热敏风速仪,实验过程中尽量避免对风速仪附近空气流动的干扰。黑球温度测量使用KIMO TM 200黑球温度计。实验中测量的室内环境参数及使用的实验仪器见表2。

在被试者填写调查问卷的同时,实验人员进行室内空气温度、相对湿度、风速、黑球温度的测量和记录。室内热环境测量仪器见图5。

图4 被试者填写调查问卷Fig.4 Participants filled out questionnaires

表2 室内环境参数的测量仪器Table 2 Measuring instruments for indoor environmental parameters

图5 室内环境参数的测量仪器Fig.5 Measuring instruments for indoor environmental parameters

2 实验结果

2.1 室内热环境

两次实验过程中室内热环境参数记录见表3。

表3 实验过程中室内热环境参数Table 3 Indoor thermal environment parameters during the experiment

实验1平均温度28.14 ℃,温度较高。实验2平均温度18.2 ℃,温度较低。两次实验中风速都比较小,最大风速只有0.06 m/s。实验2比实验1室内空气相对湿度略低,但有研究表明人体热舒适受相对湿度影响较小[17]。

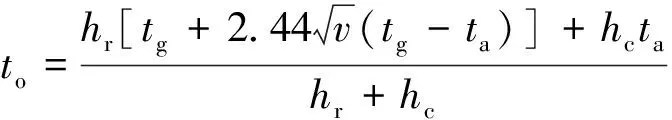

操作温度反映了室内空气温度和平均辐射温度的综合作用,因此在热感觉评价实验中用操作温度评价室内热环境[16]。操作温度的计算见式(1),实验1的平均操作温度是28.39 ℃。实验2的平均操作温度是18.51 ℃。

(1)

式中to是操作温度, ℃;tg是黑球温度, ℃;ta是空气温度, ℃;v是风速,m/s;hr是辐射换热系数,W/(m2· ℃);hc是对流换热系数,W/(m2· ℃)。

由于每种照度的冷、中、暖三个色温工况间室内热环境差异很小,因此实验中仅记录不同照度工况下的室内热环境参数。

2.2 热感觉调查问卷

1)被试者的热期望。实验1中被试者服装热阻变化范围是0.23~0.79 clo(1 clo=0.155 m2·K·W-1),被试者静坐状态下代谢率是1.2 met(1 met=58.15 W·m-2)。不同色温下被试者希望温度、风速、相对湿度升高、不变或降低的比例见图6。服装热阻和代谢率参考GB 50785《民用建筑室内热湿环境评价标准》[18]。实验2中被试者服装热阻变化范围是0.71~1.33 clo,被试者静坐状态下代谢率是1.2 met。不同色温下被试者希望温度、风速、相对湿度升高、不变或降低的比例见图7。

图6 实验1中被试者期望室内环境的变化Fig.6 The subjects expected changes in the indoor environment in Experiment 1

图7 实验2中被试者期望室内环境的变化Fig.7 The subjects expected changes in the indoor environment in Experiment 2

由图6和图7可以看出,冷色温下期望温度升高的比例明显高于暖色温下;图6中冷色温下希望风速减小的比例明显高于暖色温下,而图7中不同色温下被试者对风速的期望没有规律,这可能是实验中其他因素造成的;不同色温下被试者对相对湿度的期望没有明显规律,再次证明了相对湿度对热感觉没有明显影响。

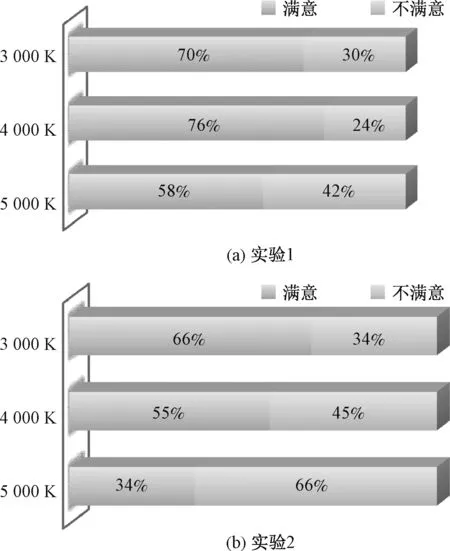

2)被试者的热满意率。实验1和实验2中被试者对热环境的满意率见图8。

图8 实验1和实验2的热满意率Fig.8 The thermal satisfaction rates of Experiment 1 and Experiment 2

实验1过程中操作温度较高,被试者在中色温CT=4 000 K时热满意率最高。实验2过程中操作温度较低,被试者在暖色温CT=3 000 K时热满意率最高。

3)被试者的热可接受度。实验1和实验2中被试者对热环境的可接受度见图9。

图9 实验1和实验2的热可接受度Fig.9 The thermal acceptability of Experiment 1 and Experiment 2

实验1过程中操作温度较高,此时被试者对中色温CT=4 000 K时的热环境最满意,热可接受度达到了100%。实验2过程中操作温度较低,明显看出被试者的热可接受度在暖色温CT=3 000 K时比冷色温CT=5 000 K时高。

热满意率和热可接受度的统计结果均表明:物理环境冷热适宜时,被试者更喜欢中色温环境;在物理环境偏冷时,被试者更倾向暖色温的照明环境。色温可以弥补热环境的不足。

2.3 照度和色温对热感觉的影响

整理被试者每个工况下调查问卷中热感觉投票并求平均值,得到该工况下15个被试者的实际平均热感觉投票(thermal sensation vote, TSV)。

由于过渡季无法控制空间温度,因此温度有较小的波动。实验1过程中不同照明工况下的操作温度标准差仅0.47 ℃,故认为实验1热感觉投票差异主要是建筑照明引起的。实验2过程中下不同照明工况下的操作温度标准差仅0.73 ℃,故认为实验2热感觉投票的差异也是主要由建筑照明引起的。

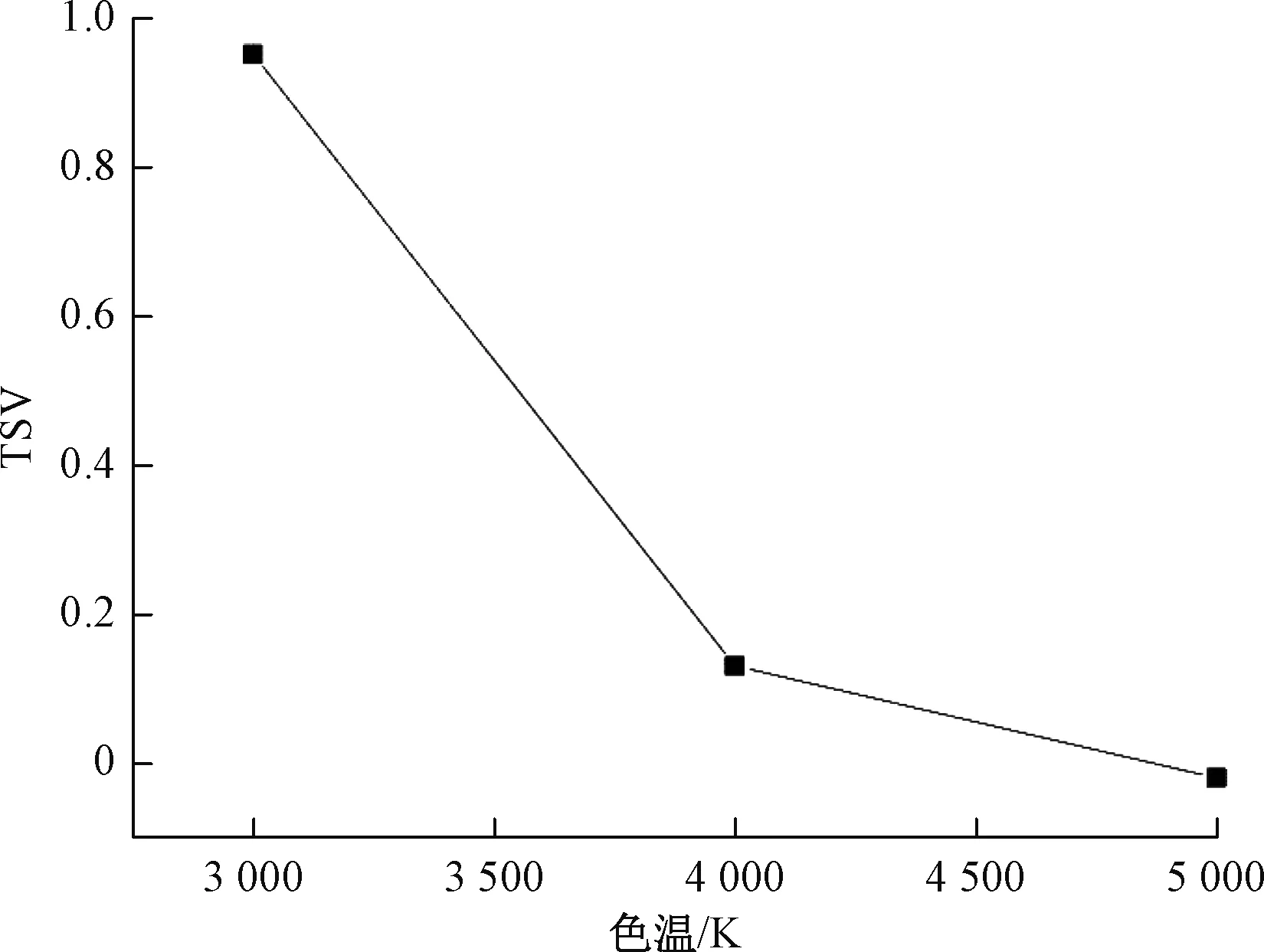

1)实验1中色温对热感觉的影响。实验1时,被试者实际平均热感觉投票TSV随色温的变化见图10。

图10 实验1中TSV随色温的变化Fig.10 The change of TSV with color temperature in Experiment 1

实验1中中色温CT=4 000 K和冷色温CT=5 000 K时,实际平均热感觉投票TSV都接近TSV=0,说明实验1中物理热环境基本是适宜的。实验1中随着色温升高TSV呈下降趋势,不同色温下TSV呈如下规律:暖色温>中色温>冷色温,这一结论与hue-heat假说是一致的。

由曲线变化趋势可以看出,被试者对靠近暖色温时色温的改变更敏感。可能是光的色温对热感觉的影响存在阈值,这需要进一步的研究。

2)实验2中照度、色温对热感觉的影响。实验2时,被试者实际平均热感觉投票TSV随色温、照度的变化见图11。

图11 实验2中TSV随色温、照度的变化Fig.11 The change of TSV with color temperature and illumination in Experiment 2

实验2中,照度272 lx时热感觉明显高于其他照度时,TSV随照度升高逐渐减小,说明照度越高,感觉越冷,这可能是由于照度低时,使人感到烦躁而感到热;照度高时,人的警觉性提高且使人更冷静。尤其是实验中照度760 lx明显大于GB 50034—2013《建筑照明设计标准》[19]表5.3.2中规定的办公室照度值200~750 lx,说明过高的照度会给人带来冷的感觉。

实验2中四个照度工况下,不同色温下TSV均有以下规律:暖色温>中色温>冷色温,这与hue-heat假说也是一致的。

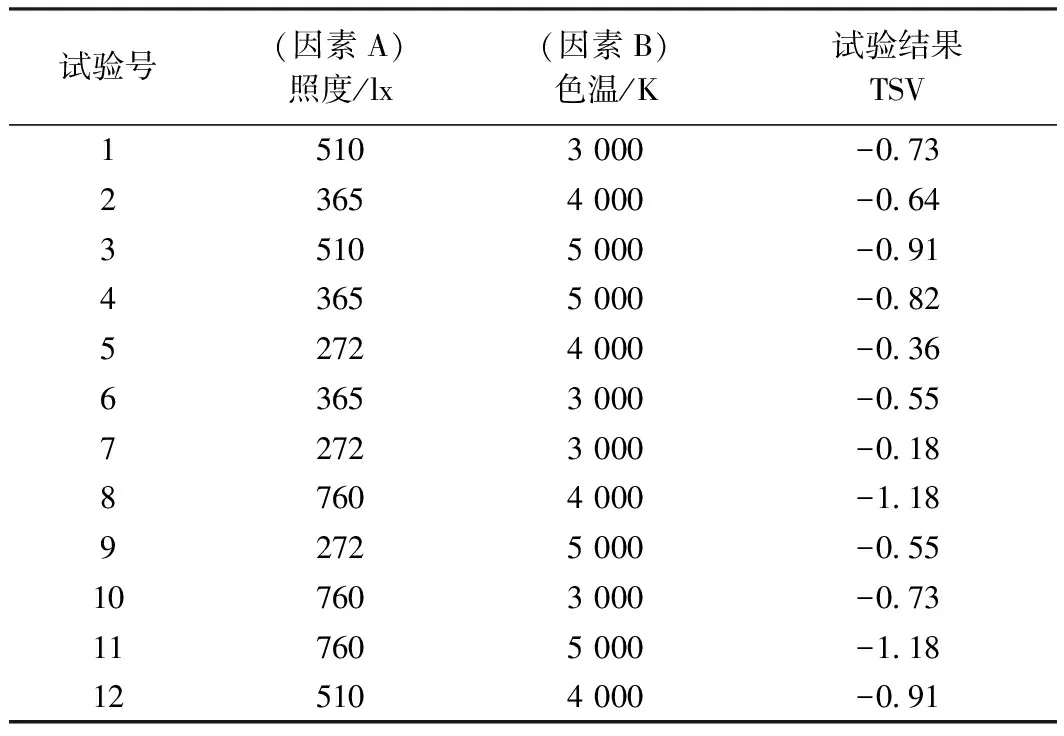

实验2中影响热感觉的主要有色温、照度两个因素。为了研究照度和色温这两个因素对热感觉的共同影响。将实验2按L12(4×3)的正交表进行正交试验分析。正交试验方案及试验结果具体见表4。

表4 正交试验方案及试验结果Table 4 Orthogonal test scheme and test results

对于正交试验结果的分析一般有两种方法:极差分析法和方差分析法。极差分析法(直观分析法)只能定性的给出各因素的重要顺序,不能区分结果差异是由因素水平引起的,还是实验误差引起的,往往不能令人满意。方差分析法是将因素水平和实验误差引起的结果差异分开的一种数学方法。该实验中采用方差分析法,利用统计分析软件SPSS对正交试验进行分析;为了进一步量化照度和色温这两个因素对热感觉的影响,又利用SPSS进一步进行了线性回归分析,正交试验的分析结果和回归分析的结果见表5。

表5 统计分析软件SPSS的分析结果Table 5 Statistical analysis software SPSS analysis results

表5中的正交试验结果中,P值是用来检验该因素对结果影响是否显著,若P<0.05,说明该因素对结果有显著的影响。照度对试验结果影响的显著性0.001<0.05,即照度对热感觉有显著影响。色温对试验结果影响的显著性0.007<0.05,即色温对热感觉也有显著影响。F值的意义是用来检验样本的结果能够代表总体的真实程度。对比照度和色温的F值29.333>13.000,说明照度比色温对热感觉的影响大。

观察表5的线性回归分析结果,照度与热感觉是负相关,即照度越高人感觉越冷;色温与热感觉也是负相关,即色温越高人感觉越冷。对比照度标准化系数和色温标准化系数的绝对值,0.808>0.452,说明照度比色温对热感觉的影响大,这与正交试验结果分析是一致的。

3 结论及展望

该实验通过对寒冷地区过渡季实验舱不同照明工况下热环境的测量和被试者热感觉的问卷调查,得到以下结论:

1)色温会影响人的热感觉:色温越低人感觉越热,色温越高人感觉越冷。即暖色温下人感觉较暖,冷色温下人感觉较冷。

2)被试者在冷色温下期望温度升高的比例明显高于暖色温下:温度适宜时,中色温下被试者满意度和热接受度最高;温度偏低时,暖色温下被试者满意度和热接受度最高,说明色温可以一定程度弥补热环境的不足。

3)通过正交试验和回归分析得到结论:照度越高,人感觉越冷;色温越高即越靠近冷色温,人感觉越冷。光的照度比色温对热感觉的影响大。

在进一步的实验中,需要在更多的色温和照度工况下进行研究,同时需要扩大样本量;研究空调环境下的照明对感觉的影响也具有重要意义;在光热耦合研究中加入生理参数的测量和对暴露时间的记录也十分必要。