护理本科生智慧教育影响因素的质性研究

2019-04-09刘嘉梅王庆华宋慧珍牛鑫宇孟志伟

刘嘉梅,王庆华,赵 跃,宋慧珍,牛鑫宇,孟志伟

(滨州医学院,山东 滨州 256603)

在大数据时代,教育信息化已逐步改变传统教学模式,近年来“智慧教育”的概念被提出并成为各国关注的热点。美国北卡罗来纳州开展的“教育云计算”项目,通过云计算技术,多所学校间实现互通互联;新加坡在其“iN2015”计划中提出实施智慧教育计划,依托智慧教育培养满足社会多样化需求的学生,特别强调学习者的学习经历和过程评价;韩国政府在《智能教育推进战略》中提到,自2015年起,在一线学校正式实施智能教育,用纸张制作的传统教科书将从学校消失,取而代之的是数码教科书,强调电子课本的设计与学生智慧学习之间的关系[1]。目前我国智慧教育还处于建设和实验阶段,智慧教育的定义还不明确,智慧教育是指在“互联网+”、大数据、人工智能、虚拟仿真等信息技术的支持下,让学生能够主动学习、根据自己的需要学习、按照适合自己的方式学习、找到适合自己的学习环境学习、找到最适合自己的伙伴学习、得到最适合自己的教师帮助学习,逐步形成系统的思维能力和创新性思维能力[2]。本研究采用质性研究中现象学的研究方法,访谈2018年3月—4月某医学院在校护理本科生,了解智慧教育现状,分析其相关影响因素,以期为护理本科生进行智慧教育提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

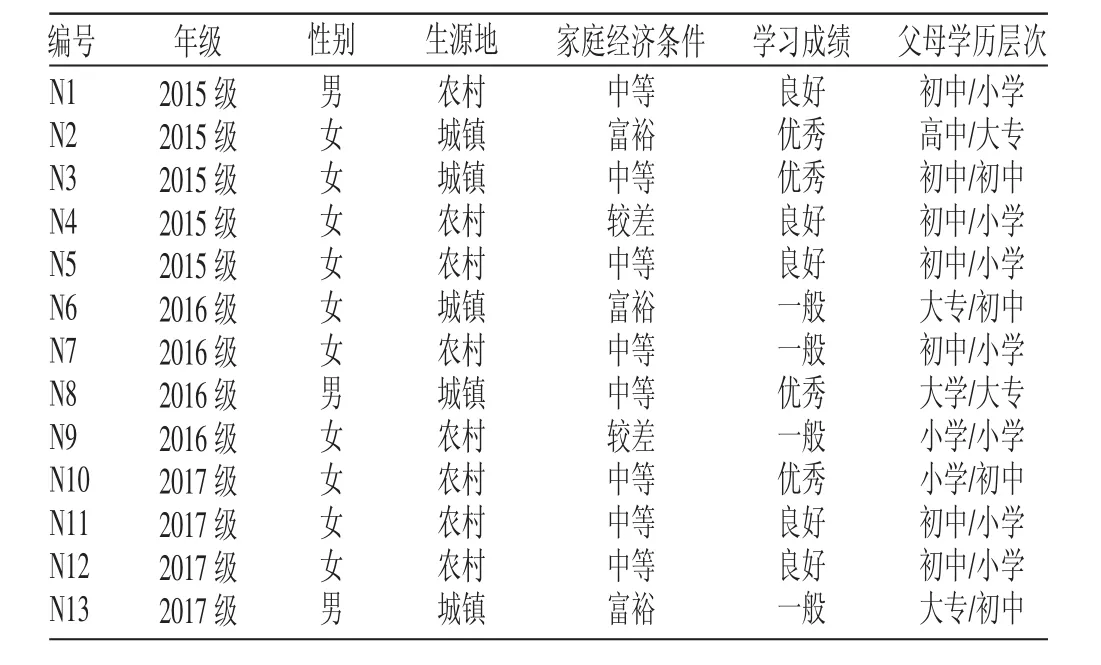

2018年3 月—4月采用目的抽样法选取某医学院在校护理本科生13名作为研究对象。纳入标准:在校全日制护理本科生(2015级、2016级、2017级);年龄18~21岁,平均年龄(19.3±0.8)岁;本人知情同意,自愿参加访谈。排除标准:高职本、专升本、实习护生、研究生;本人不愿意参加访谈。样本量以受访者的资料重复出现且资料分析没有新主题呈现为标准,即以资料饱和为标准,共访谈13名在校护理本科生。为遵循质性研究中的伦理道德原则,资料中隐去受访者的真实姓名,用编码N1—N13表示。受访护理本科生一般资料见表1。

表1 受访护理本科生一般资料

1.2 研究方法

1.2.1 资料收集 本研究采用质性研究中的现象学研究方法,以面对面深入访谈形式收集资料。访谈之前研究者反复讨论拟订访谈提纲,并对两名受访者进行预访谈,以调整完善提纲,同时研究者在访谈前接受过质性研究相关课程的培训。研究者向受访者解释访谈目的、基本内容、方法及现场录音的原因,承诺用编码代替姓名,以保护隐私,并要求其签署知情同意书。访谈时先进行开放式聊天,了解受访者基本信息,建立良好互动关系;接着以“您听说过智慧教育吗”引出话题,注意观察受访者的面部表情、肢体等非语言行为,以便更好地了解受访者语言的真实性。研究者访谈中保持中立态度,不能有引导及暗示,鼓励受访者充分表达个人观点。共做1次访谈,访谈时间20~45分钟。结束访谈后立即播放录音,让受访者确认资料记录是否真实。由课题组成员将录音转化成文字,以保证资料收集的完整性。

1.2.2 资料分析 访谈结束后24小时内将受访者的访谈记录、非语言行为、访谈录音转化为文字资料,将文字资料返还给受访者征询意见。将13名受访者按N1—N13编号,用Colaizzi 7步分析法[3],对资料进行阅读、分析、反思、分类、提炼和归纳。(1)反复仔细阅读访谈;(2)通过研究小组集体讨论,摘录重要陈述内容;(3)对重要陈述内容进行规整编码;(4)将编码的观点整理、归纳,最终确定研究主题;(5)整合研究主题形成详细描述;(6)准确辨别资料,找出相似的观点;(7)返回参与者处求证,整合新资料。研究者按照时间顺序对主题进行整合,使最终形成的主题有时间上的连续性和一定的内在关联性。

2 结果

13名护理本科生对智慧教育的应用较差,2名(个案3、10)护理本科生经常进行智慧教育,5 名(个案 1、2、7、8、11)护理本科生有时会进行智慧教育,6 名(个案 4、5、6、9、12、13)护理本科生很少进行智慧教育。通过对访谈结果的整合、分析,根据影响因素归纳出主观因素和客观因素2个主题及7个亚主题。

2.1 主观因素

2.1.1 学习需要 N1:“去医院见习时,遇到课本上没有涉及的我自己比较感兴趣的特殊病例,我会在网上查阅关于它的临床表现、治疗与护理要点等知识,以便和患者沟通。”N3:“我在准备考研,医学发展太快,课本上现有的内容已不能满足我的需要,所以必须利用信息技术获得前沿的医学信息。”N7:“我要考英语四级,报了个网课,我感觉能学到更多知识。”N10:“护理归根到底是个服务行业,由于我们的服务对象是人,就要处理很多人际关系,同时需要重视人文关怀,所以在课余时间利用网络多涉猎一些人文社科类的知识有助于以后的职业发展。”

2.1.2 学习习惯 N5:“我个人还是喜欢传统的学习方式,更能让我静下心来,而且还不用担心像电脑突然死机等特殊情况。”N12:“我这个人自控能力比较差,如果在手机、电脑上学习时会管不住自己去看电影、聊天,所以我更喜欢用纸质的材料进行学习。”

2.2 客观因素

2.2.1 周围环境 N7:“周围的同学好多报英语四六级网课的,于是我也报了一个,帮助学习英语。”N9:“宿舍里没有拉网线,手机流量有限,大多数时候不会进行智慧教育。”N13:“我的舍友课余都一起打游戏,有时也会逃课打,没有用电脑学习的。”2.2.2教师因素 N2:“当老师布置课下作业时,我必须在网上查阅大量文字、图片、视频等资料才能更好地完成任务。”

2.2.3 父母因素 N8:“我爸爸特别关注国家政治方面,在他的影响下我也喜欢这方面,平时我有时会用电脑看新闻,关注每天的国内外动态。”

2.2.4 经济因素 N4:“周围的同学都在网上报各种四六级班、计算机二级班,我的家庭条件不算很好,所以没报,还有就是网络上免费的资源少而且不是很可信,所以我更倾向于看课本,做真题。”

2.2.5 学校培养方案的要求 N11:“学校要求任意选修课要修够一定的学分,我们需要在智慧树或超星尔雅网络平台上进行的自主学习。”

2.2.6 我国智慧教育还处于建设阶段 N6:“智慧教育是什么样的教育,我不太清楚。”

3 讨论

3.1 护理本科生智慧教育的现状

本研究结果显示,护理本科生对智慧教育的应用程度较差,仅有少数学生会经常进行智慧教育,大部分学生对智慧教育一无所知或较少进行智慧教育。单因素分析,有学习需要的护理本科生更会进行智慧教育,奥苏伯尔认为学习动机(需要)是由认知内驱力、自我提高内驱力和附属内驱力组成的,其中认知内驱力是一种求知的需要,而自我提高内驱力是一种间接的需要,所以可能的原因是智慧教育能满足学生求知和自我提高的需要;同时发现个体是否进行智慧教育与周围同学进行智慧教育的程度有密切联系,护理教育者可在教学过程中树立榜样,让学生认识到智慧教育的重要性,积极进行智慧教育。

3.2 智慧教育对护理本科生的影响

《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010—2020年)》指出“信息技术对教育发展具有革命性的影响,必须高度重视”。之后又相继出台了一系列支持教育信息化的政策。习近平总书记提出我国需要“因应信息技术的发展,推动教育变革和创新,构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系,建设‘人人皆学,处处能学,时时可学’的学习型社会,培养大批创新型人才”[4]。智慧教育的重要性在于它的与时俱进性,医学的快速发展要求护理本科生了解最新临床进展,加大知识储备,还要针对护理学人文关怀的特点融入高质量的服务理念,这些是接受传统课堂教育不能达到的[5]。同时智慧教育是个性化教育,学生可利用自身特点,积极主动、创造性地进行学习,同时依据自己的学习方式、学习能力、学习目标、学习要求制订适合自己的学习方案,以促进自我能力的提高。

3.3 护理本科生智慧教育的建议

3.3.1 激发学习兴趣,培养护理本科生学习动机 教育者在教学活动中建立新型的课堂教学模式,在教学过程中实施榜样示范式教学、启发式教学,设置具体目标及达到目标的方法,激发学习兴趣[6]。同时开展智慧教育讲座、培训,或通过建立新型的师生关系、开展翻转课堂等活动,提高护理本科生的求知欲,使护理本科生认识到接受智慧教育的必要性和重要性,积极主动地进行智慧教育。

3.3.2 建立以学习者为中心的、个性化的学习环境 坚持“以人为本”素质教育观,各医学院校应重视护理本科生的智慧教育,为学生提供丰富的学习资源、高效的学习方式及便利的学习工具。另外,提高教师信息技术应用能力和信息化教学水平,在教学活动中,积极引导学生进行智慧教育,促进学习者的全面发展及创新精神、创新能力的培养,同时着眼于学生的终身可持续发展[7]。

3.3.3 完善智慧教育建构,加大智慧教育投入 建立健全相关政策和制度,在推进教育信息化的基础上,改进和完善智慧教育体系,使智慧教育在各医学院校得到推广应用,让众多护理本科生接受智慧教育。

综上所述,护理本科生智慧教育应用程度较差,且受许多主观因素和客观因素的影响,比如学习需要、学习习惯、周围环境、经济条件、教师及父母等因素。推进护理本科生智慧教育要根据影响因素从多方面着手,以促进护理本科生的专业培养、个性化教育和全面发展。