人文社科类学生创新创业育人模式与实践

——以东北农业大学社科创新创业实验室为例

2019-04-08李德丽于兴业吴立全

李德丽, 于兴业, 吴立全

(东北农业大学 创新创业学院, 哈尔滨 150030)

0 引 言

创新创业生态包括政府、高校、企业、家庭、学生及所能够提供的政策、基础设施、创业环境、教育、文化氛围、金融资金、市场等主体和要素。创新创业生态所包含的各个主体分别为一个子系统,各子系统间相互关联构成创新创业生态[1-2]。随着创新创业的深入,其生态问题成为创业研究领域的一个前沿问题[3]。高校凭借自身的人才与技术优势成为创新创业生态的核心。完善的创新创业管理与运行制度、与专业教育相融合的课程体系、高素质的创新创业师资队伍均是支撑高校创新创业教育发展的关键。“创新创业竞赛虽不能等同于创新创业教育,但是发挥竞赛载体功能无疑能够激发大学生的科技创新意识和思维,促进多维动态的创新创业育人生态圈的构建”[4]。

近年围绕大学生科技创新创业竞赛意义、现状、问题、培养路径、依托平台、培养模式、运行机制等问题,国内学者进行了大量探索。成思危[5]在全国大学生创业大赛指导委员会全体会议上指出“国与国之间的竞争主要体现在国家科技实力的竞争,体现在青年人才实力的竞争,体现在人才创新能力的竞争”。文献[6-8]中对大学生科技创新活动现状及问题进行总结指出大学生科技创新活动存在“整体氛围好但发展不平衡、形式多样但层次不高、成果显著但支持指导力度不够、创新成果转化比例较低、学生参赛动机功利、科研活动持续性差的现状及问题”。尹仕等[9]、江锦范[10]研究认为:大学生科技创新基地、创新实验室可通过建立良好的激励机制、完善的评估体系来推进其管理效率的提升。刘世彪等[11]、蔡亚峰等[12]分别以华中科技大学电工与电子科技创新中心、吉首大学生物资源校内实践基地、南京工业大学工科基地来分析工科学生科技创新能力培养问题。蒋丽君等[13]、郭富[14]以大学生科技创新创业竞赛为载体对学校创新创业教育、学生创新创业能力培养进行研究。指出创新创业竞赛具有营造创新创业校园文化氛围、检验创新创业教育教学质量、融合创新创业教育与专业教育的功能;并从加强学科竞赛宣传、建立竞赛激励机制、构建实践平台3方面,提出以学科竞赛为载体推进高校学生创新创业教育的对策。

综上所述,从学科、专业看国内学者对大学生创新创业竞赛的研究更多集中在工科类、自然科学类学生的分析,对人文社科类其他专业学生的关注及研究缺乏。近年,随着综合类、交叉类创新创业竞赛的启动,人文社科类学生参与竞赛的广度、深度增强。为此,如何搭建人文社科类专业学生创新创业载体,建立有效运行机制和发展模式是高校教育者和管理者需思考的课题。

1 样本选择与描述

1.1 SIPT大学生创新实验室基本情况

SIPT即学生创新实践训练(Student Innovation Practical Training)。为进一步鼓励教师、学生积极参与创新创业竞赛活动,营造校园创新创业活动氛围,发挥竞赛在人才培养质量和学校教学、科研工作中的作用,2014年5月学校组织SIPT大学生创新实验室立项申报工作。筛选条件为:需配备固定场地,面积不小于30 m2,并有专门的成果展示空间;需有固定科研团队或热心学生科技创新活动的指导教师;能够根据实际需求,配备学生开展科技创新活动所需的相关仪器设备、电脑等基本办公设备。评选后,学校共设立15个SIPT大学生创新实验室,其中经济管理学院大学生社科创新创业实验室作为人文社科类实验室入选。

1.2 社科创新创业实验室建设情况

大学生社科创新创业实验室管理上成立由学院党委副书记、主管教学副院长任组长,各系主任、专业课教师、辅导员任组员的领导小组;服务上以综合服务办公室为中心,配备1名辅导员负责相应活动的组织、宣传及协调工作。配备1名专业教师负责专业指导及专业教师协调工作。下设科普组、SIPT组、项目组、竞赛组,负责大学生创新创业类赛事的科普、宣传、组织、选拔、协调工作;负责组织校内外专家学者、企业家、孵化器、投融资机构、政府部门等从业人员开展创新创业类讲坛、工作坊、报告会等学术讲座、经验交流、业务指导活动;负责组织开展寒暑假集中训练营等工作。

1.3 调查对象选择及样本描述统计

为使问卷能够较好反映学生参与科技创新创业竞赛情况,据研究需要,问卷经反复修改,于2017年5月进行了调研。调研样本选取中,年级比例:大一、大四学生各占10%,大二学生占30%,大三学生占40%,研究生占10%;专业比例:根据专业现有学生数,金融学、会计学专业学生各为20%,农林经济管理、工商管理专业学生各为15%,保险学、国际经济与贸易、市场营销学生各占10%。

本次调查共发放问卷1500份,其中有效回收1347份,有效率为89.8%。论文研究数据均来自一手问卷调查,与学院24名创新创业优秀学生访谈信息同样充实了文章研究。

2 学生参与科技创新创业竞赛现状与问题

2.1 学生参与热情提升、参与人数增加,但占比不高

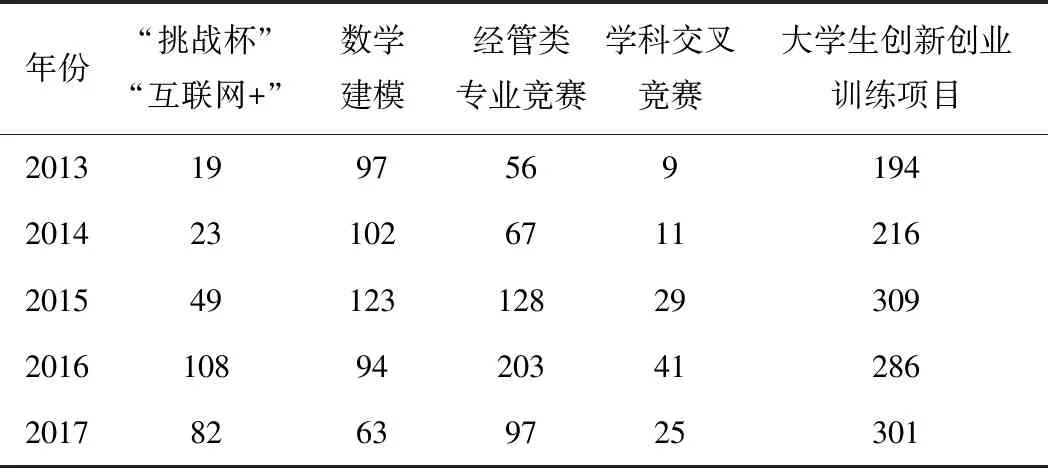

学院学生参与竞赛类别主要为综合类竞赛:如“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和创业计划大赛、互联网+大学生创新创业大赛、全国大学生数学建模竞赛等;经管类专业学科竞赛:如ERP沙盘模拟经营大赛、市场营销大赛、金融模拟大赛等;交叉学科竞赛:如全国大学生机器人大赛、全国“TRIZ”杯大学生创新方法大赛、大学生物联网创新创业大赛等。近5年学院学生参与科技创新创业竞赛热情较高,参与人数增加(见表1)。

表1 2013-2017年学生参与科技创新创业竞赛人数情况/人

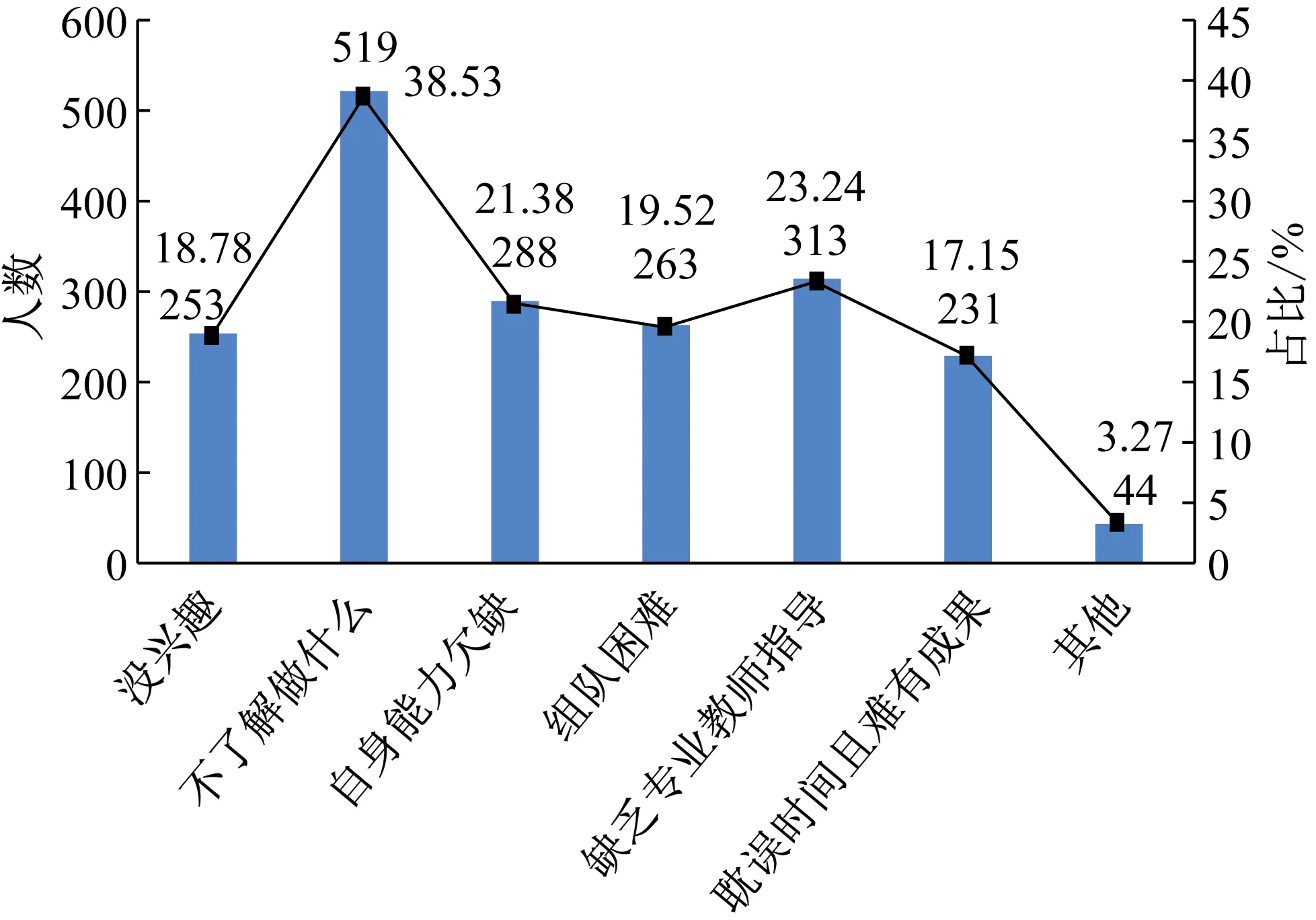

表1数据显示,近5年学院学生参与科技创新创业竞赛人数逐年增加,但与年均在校5500余人(包括研究生)规模相比,参加科技创新创业竞赛学生约占全体学生的7%~13%,占比不高。分析学生未参加科技创新创业竞赛的影响因素显示:不了解科技创新创业活动,不知怎么做(38.53%)、缺乏专业教师指导(23.24%)、自身能力欠缺、缺少自信(21.38%)、组队困难(19.52%)是最主要影响因素。没兴趣(18.78%)、耽误时间难有成果(17.15%)等同样是不容忽视的因素。影响因素见图1。

图1 学生未参加科技创新创业竞赛的影响因素

2.2 竞赛获知渠道由零散转向集中,但缺少专业指导

调查数据显示学院社科创新创业实验室组建前,学生获得科技创新创业竞赛渠道主要来自学生组织宣传(34.6%)、校园网通知(21.7%)、身边同学转告(20.9%)、其他渠道(16.8%)、完全不知道(6%)。实验室组建后相关通知均由实验室直接对接班级,通知扁平化。学生获知科技创新创业竞赛渠道为实验室宣传(62.3%)、身边同学转告(17.4%)、校园网通知(13.7%)、其他渠道(6.6%)。

图1中数据显示缺乏专业教师指导(23.24%)是学生未参与科技创新创业竞赛的重要影响因素。缺乏专业教师指导原因进行归纳:① 学生自身主动性不足,与指导教师联系较少(35.6%),部分学生表现为需指导教师签字时才主动联系;② 不了解指导教师及研究方向(29.4%),部分团队表现为临时寻找指导教师,师生间缺少了解,缺少精准指导;③ 指导教师较忙,无暇指导(19.8%),部分指导教师教学、科研、日常事务性工作较多,学生与教师见面机会较少;④ 其他原因(15.2%)。

3 社科创新创业实验室育人模式与实践

社科创新创业实验室作为大学生开展创新创业竞赛活动的重要载体,建立良好的运行模式是提升其育人功能的重要保障。经不断探索形成“引导+选拔+培养+实践”的运行模式,包括“工作坊+报告会+交流会”引导模式;“预备队员+核心成员+双创助理”选拔模式;“日常培养+集中培训+精准指导”培养模式;“社会实践+大创项目+双创竞赛”实践训练模式。

3.1 “交流会+报告会+工作坊”引导模式

“交流会+报告会+工作坊”引导模式主要是利用“交流会”开展创新创业类赛事的科普、宣传、组织工作,目的是提高赛事宣传度,扩大学生接触科技创新创业竞赛覆盖面,增强学生认知、提升学生信心、激发学生参与科技创新活动热情;利用“报告会”组织校内外专家学者、企业家、政府部门等从业人员开展专题报告、专题讲座、学术论坛等,了解前沿、热点,拓宽学生视野;利用“工作坊”组织校外企业家、孵化器、投融资机构等行业从业人员开展创新创业背景、行业需求分析,开展创新创业诊断式辅导,提升学生素质。

3.2 “预备队员+核心成员+双创助理”选拔模式

社科创新创业实验室为专业教师、学生创新创业团队搭建了接触平台,发挥了专业教师在学生科技创新创业竞赛中的指导作用。专业教师的融入,为学生科技创新创业团队组建、选拔模式的形成起到催化作用。“虽然科技活动的主体是学生,但指导教师素质及核心作用举足轻重”[15]。“预备队员+核心成员+双创助理”选拔模式以学生为主体,以专业教师为核心,通过日常科研项目及创业项目的开展,指导教师可发现具备科研潜力及创新创业潜质学生,可选拔为社科创新创业实验室预备成员;经集中培训及竞赛锻炼可选拔核心成员;经项目深挖掘及精准指导可选拔双创助理(主要负责配合指导教师开展低年级学生培训及培养)。“预备队员+核心成员+双创助理”选拔模式起到“以点连线成面”的辐射作用。

3.3 “日常培养+集中培训+精准指导”培养模式

该培养模式分3个层次。第1层日常培养:主要针对低年级对科技创新创业竞赛感兴趣学生开展科普培训,培训内容主要围绕创新创业竞赛基础问题,如科技创新创业竞赛种类?各类科技创新创业竞赛开展时间?准备条件?如何选题、组队、联系指导教师等?第2层集中培训:主要针对经常参与实验室活动,具备基本科创素质,可随队开展研究的预备队员进行寒暑假集中培训,培训内容要根据预备队员实际需求,进行开放、互动讨论式培训,重点是作品结构框架、测试调试等相对具体问题的指导;第3层精准指导:主要针对需拔高的核心成员及双创助理进行专项培训,内容是作品及项目查缺补漏,项目路演、答辩技巧等精准指导。

3.4 “社会实践-大创项目-双创竞赛”实践模式

社科创新创业实验室目标是成为学生开展创新创业竞赛活动的孵化地、蓄水池、训练场。通过“社会实践-大创项目-双创竞赛”实践模式将校内现有与创新创业活动相关的内容进行开发、转化、汇聚。鼓励学生团队从社会实践、志愿服务等门槛相对低、较易开展的科技创新创业活动入手,培养意识、积累经验、提升技能;开展较好的社会实践及志愿服务项目可申请大学生创新创业训练计划项目,按照项目化管理方式进行深入挖掘及完善;进行较顺利的大学生创新创业训练计划项目,且取得较好成果的团队可准备参加“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和创业计划大赛、互联网+大学生创新创业大赛,经大赛锤炼,将有市场潜力和商业价值的项目争取资源实现落地孵化,开展创业实践。

4 结 语

习近平总书记在党的十八届五中全会第二次全体会议上指出“我们必须把创新作为引领发展的第一动力、把人才作为支撑发展的第一资源”。经济增速、结构调整与升级,根本出路在创新、关键在科技、核心在人才、基础在教育。创新创业教育是一项包罗万象的系统工程,科技创新创业竞赛只是开展创新创业教育的一个载体,绝不可也不能等同于创新创业教育。但竞赛具备激发学生科学研究的精神和勇于创新的勇气,掌握创新的过程和基本方法[16],尤其“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和创业计划大赛、互联网+大学生创新创业大赛对教育改革的推动,特别是创新创业教育的深入开展起到不可否认的巨大推进作用。创新创业实验室固定场地支持、专业师资指导、志同道合朋辈同伴、良好的实验条件使其天然成为开展创新创业竞赛活动的孵化地、蓄水池、训练场。