叠后地震资料井控高分辨率处理新方法

2019-04-08吴大奎吴宗蔚伍翊嘉

吴大奎 吴宗蔚 伍翊嘉

中国石油川庆钻探工程有限公司地质勘探开发研究院

1 高分辨率的概念及研究现状

地震分辨率分为纵向分辨率和横向分辨率,本文所指分辨率均指纵向分辨率。

有关分辨率概念的论述主要有3种方式:①分析薄层顶底反射波能否分开;②分析楔状模型的振幅响应—调谐厚度;③分析时间域雷克子波的褶积模型。

第3种研究涉及雷克子波,根据子波参数(包括宽度或周期、频率)形成了瑞雷准则和雷克准则。普遍采用瑞雷准则,其将主周期的1/2作为分辨率极限,得到1/4波长为厚度分辨率极限。

当地震资料都含有噪声时,分辨率主要根据Widess定义进行计算[1-3]。设无噪情况下的分辨率为P0,有噪情况下的分辨率为P,信噪比为R,则有:

由式(1)可见,信噪比越高,分辨率越接近于无噪情况下的分辨率;反之,分辨率降低。

由此可见,提高分辨率除了获得窄子波、宽频带信号外,还需要考虑信噪比影响。

提高分辨率的技术包括在采集、叠前处理、叠后处理等3个方面。笔者仅讨论一种叠后地震资料(包括叠加偏移、偏移叠加资料)高分辨率处理技术。

叠后资料提高分辨率处理方面已形成了大量的方法[4-6],但效果一般都有限,难以从根本上解决提高分辨率的问题,其根本原因在于地震资料(高频)噪声影响。

20世纪90年代以来的高分辨率处理方法,一般都是基于反褶积算法,需要满足3个重要条件[7-9]:①地震资料是最小相位的、非时空变的;②地震反射系数为白噪;③噪声干扰为零或很小,是随机、平稳序列。但是,实际情况很难满足,特别是到一定频率高度,噪声异常复杂而强烈,因此很难实现分辨率的显著提升。

提高分辨率的关键是去噪,去噪的关键是要找到噪声分布规律,但由于高频噪声频率范围宽、复杂、没有规律或者规律不明确,通常的去噪方法都难以剔出噪声,限制了分辨率的进一步提高。

2000年以来,发展了其他一些高分辨率处理方法,主要包括基于神经网络算法的井控高分辨率处理方法,但这些方法要么是先提取子波再进行反褶积、要么利用测井的频谱来拓宽地震频谱、要么直接进行高分辨率物性反演[10-14],前两者同样是先去噪再拓频,对分辨率没有明显提高,后者不是直接提高以地震波形为表征的地震分辨率,即不是通常意义的高分辨率。

可见,以先去噪再拓频的思路提高分辨率难以取得实质性进展,为此,本文研究形成了一种新思路,即不从噪声入手,而是结合测井合成记录与地震记录,利用两者高频有效信号相似性强且有规律的特点来释放高频有效信号提高分辨率,并同时自动去噪。

2 高分辨率处理方法概述

通常的地震资料优势频率介于10~70 Hz,主频介于20~40 Hz。而实际资料高频有效信号一般在120 Hz以上还有分布,高的可以达到200 Hz。如果能把这样高频的地震信号完全释放出来,无疑会大大提高分辨率,从而有效解决有关分辨率的储层地质问题。本文通过采用井控方法,有效挖掘出了高频有效信息。

2.1 基本算法

高分辨率处理是一个复杂问题,通常的处理方法已经难以奏效,必须要有解决复杂问题的算法来解决。神经网络算法就是其一。

神经网络算法结构很多,且已十分成熟,以BP算法最多。BP算法即误差反向传播法,其基本思想是将输入信号带入网络,与网络函数发生作用形成结果,将结果与样本数据进行比较,得到误差,再将误差反向传播到输入端,并分配到输入层、中间层,再传到输出端。如此反复迭代,直到误差达到期望的最小,即得到网络权值或模型。在外推阶段,再将模型应用于未知数据,经过一定处理后,得到输出结果。

在本文的井控高分辨率处理中,输入端即是实际地震记录,输出端为测井合成记录。

2.2 方法特点

2.2.1 利用“三性”建模

利用合成记录与地震记录有效信号相似、噪声不相似,有效信号有规律、噪声无规律,地震记录和合成记录邻频相似性的特点,通过由低频到高频逐步映射,更容易、更精确实现最终模型的建立,最终建立起最低频与最高频的关系。这样的方法不从噪声入手,却能强化有效信号,弱化噪声。该方法提高分辨率同时去除噪声,突破了常规方法先去噪后拓频的思路。

2.2.2 自适应外推

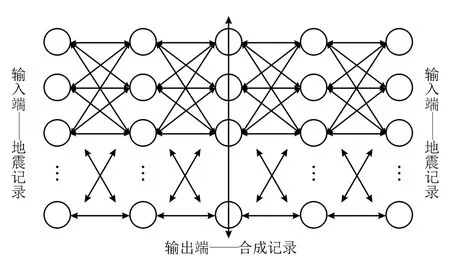

首先设计出了高分辨率自适应外推网络结构[11-12]。图1为自适应外推网络,是将两个通常的BP网络连接,具有自适应能力。其前后输入端均为地震记录,中间层则作为输出层,输出高分辨率结果(相当于合成记录或称作拟合成记录),在外推过程中可以输入未知样本对网络进行适应性训练。

图1 外推神经网络结构图

其次,提出了一种高效的自适应训练方法。由于测井资料的局限性(非密集分布、非均匀分布、非相带分布、数据误差等)以及地震资料横向相变、构造起伏、子波差异等,建立的模型不一定能很好适应全区,因此,在外推阶段研究了相应的措施,包括逐道[10]、放射状调整模型,即将当前地震道得到的网络结构作为下一道或四周一定范围的初始权逐步调整。为了提高计算效率,形成了相控、构造控制等方式来调整模型,即在全区不同相带、不同构造部位提取地震信息作为输入数据,自适应调整模型,再将模型应用于所有未知数据。

3 模拟试验

为了验证方法的有效性和正确性,设计理论模型进行试验研究。主要试验了其频率恢复、能量恢复、相位校正、去随机噪声和规则噪声,最后用以褶积模型进行验证。

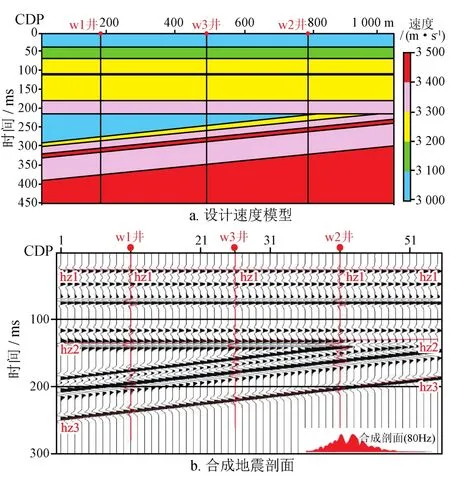

3.1 模型设计

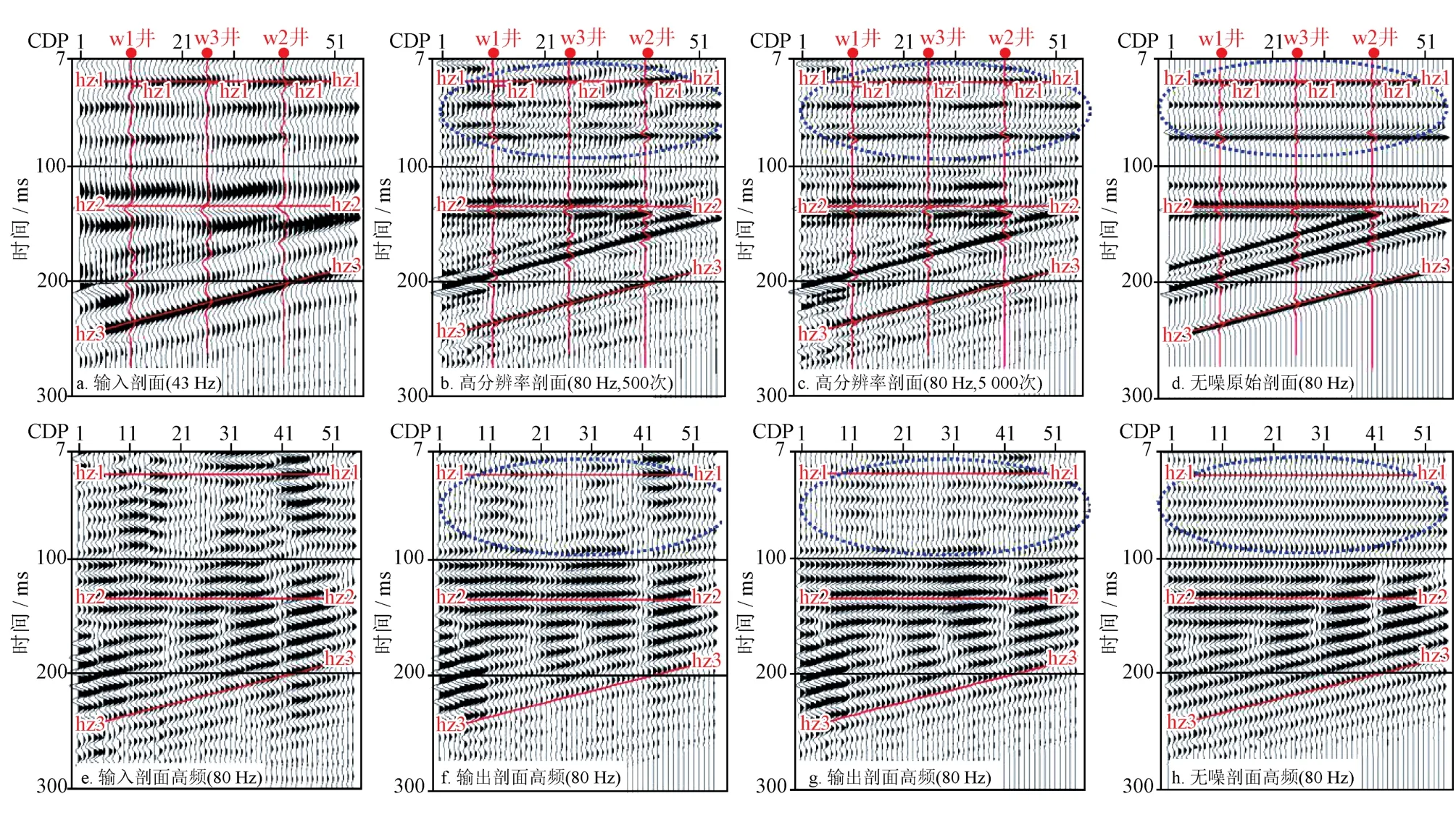

设计地质模型如图2所示。该模型为多层水平层和楔状层混合的速度模型,其中上部(第4层)包含一厚度为2 m的薄层。在模型中,设计了3口井位,从左至右依次为w1、w3、w2井,分别位于200、500和800 m处。根据地质模型,生成主频为80 Hz的合成地震剖面(零相位),可识别设计的各地质层位。

本文试验均将w1、w2井处的合成记录作为已知曲线,而将w3井处的合成记录作为检验曲线。剖面中,井曲线均为模拟合成记录,由井口处地层速度转换的反射系数与子波褶积而成。

图2 地质模拟图

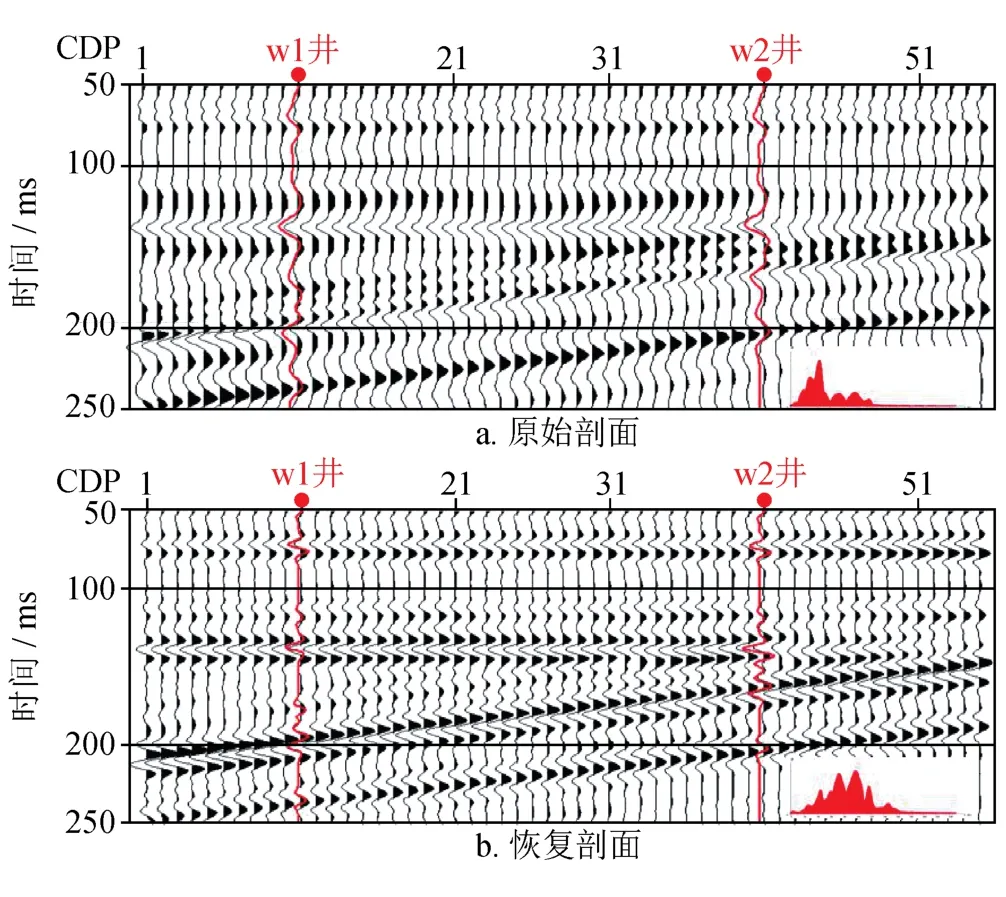

3.2 频率恢复试验

图3为采用同频率映射方式,即把主频为80 Hz的地震道(宽频、无噪声)与主频为80 Hz的合成记录建立关系,然后进行处理,获得剖面。目的是验证算法是否对本身存在的信号造成破坏或使其回复。对比恢复的剖面(图3)和原始合成剖面(图2),几乎完全恢复了各频率成分,只产生了微弱噪声。

图3 频率恢复高分辨率剖面图

3.3 能量恢复试验

图4 能量恢复高分辨率剖面图

图4 为模拟通常的叠加剖面,即主频低、高频存在但能量很弱,试验目的是通过计算恢复潜在的能量较弱的高频有效成分,并提高分辨率。将主频80 Hz剖面中50 Hz以上的中高频能量衰减到原来的20%后形成(见图4中频谱),这时主频为40 Hz,有效频宽与主频80 Hz剖面相同(5~150 Hz),但低频段能量强,高频能量弱,这与实际地震剖面相似。试验结果基本恢复了各频率成分,且整个剖面接近于主频80 Hz剖面,仅产生了少量噪声。该结果说明,只要剖面上含有高频有效成分,尽管能量弱,也能基本恢复。

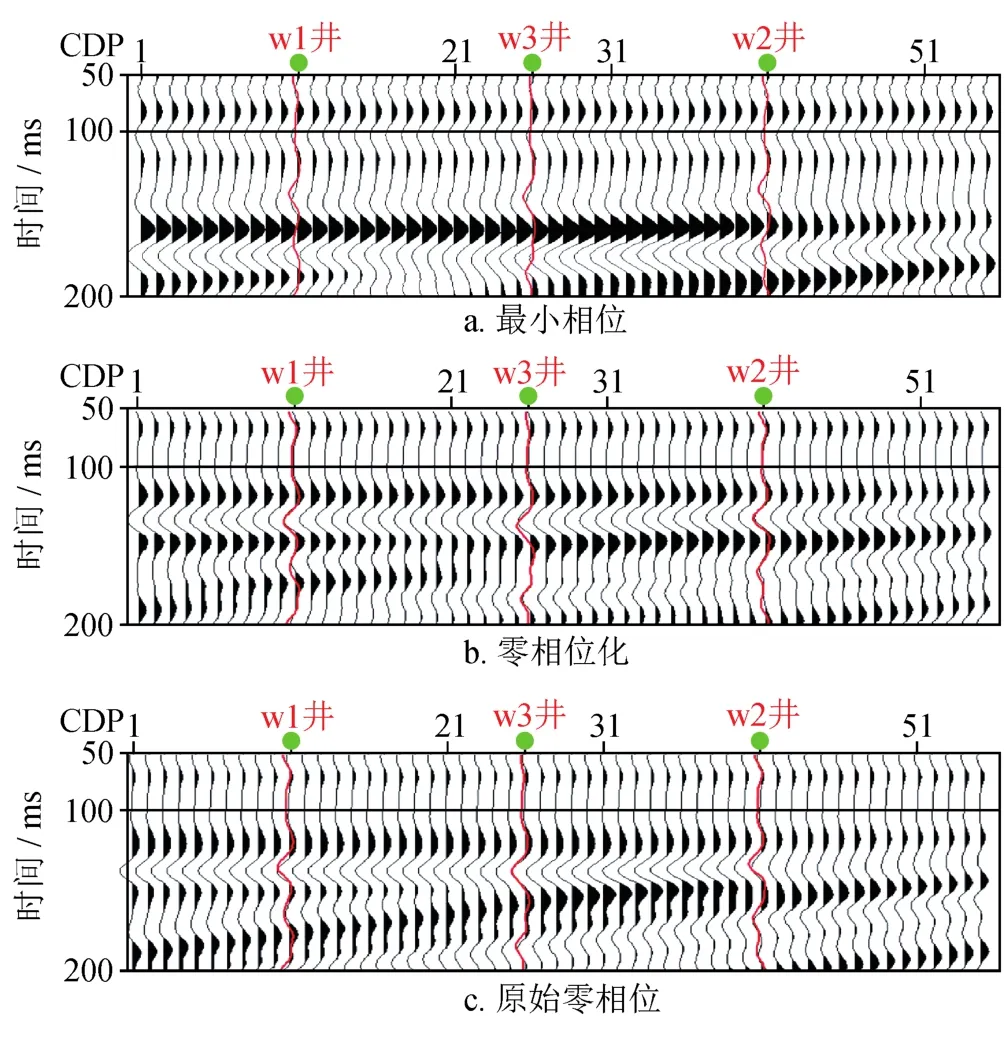

3.4 相位校正试验

图5 相位恢复剖面图

图5为进行相位校正的试验,试验目的是观察高分辨率处理时是否需要考虑原始剖面的相位。设计最小相位合成地震剖面(主频为30 Hz,图5-a),采用零相位合成记录与该剖面建立关系,然后进行处理,得到了零相位剖面(图5-b),且与原始零相位剖面相近(图5-c)。说明方法具有相位校正功能,同时表明,不管地震记录的相位如何,都可采用零相位子波提高分辨率。因此,本方法不必考虑子波相位问题,从而使提高分辨率变得十分方便,并大幅提高了资料的利用效率。

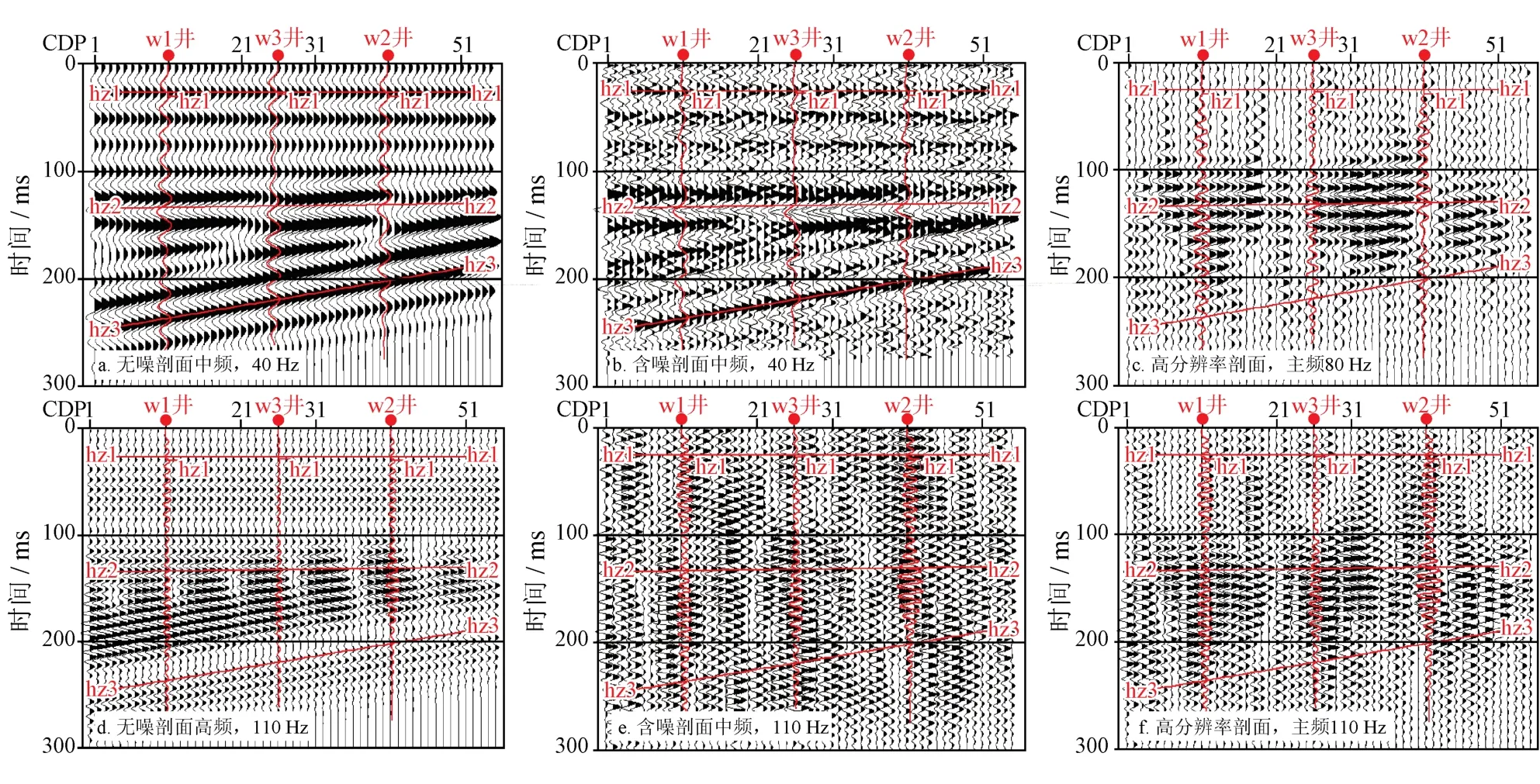

3.5 去高频强随机噪声

图6 去高频强噪声试验图

图6-a为主频40 Hz的原始无噪剖面,图6-b为40 Hz以上高频衰减后加入50%~70% 随机噪声得到的剖面,图6-c为处理的高分辨率剖面。图6-d、e、f为与图6-a、b、c对应的高频,主频为110 Hz。无噪剖面高频中的有效信号同相轴清晰;原始含噪剖面高频中有效信号杂乱无章,同相轴几乎完全淹没在噪声中;高分辨率剖面高频相比于原始含噪剖面高频,有效信号明显增强,与无噪剖面高频接近。可见,高分辨率剖面相较于原始含噪剖面,其高频强噪声得到了较好压制。

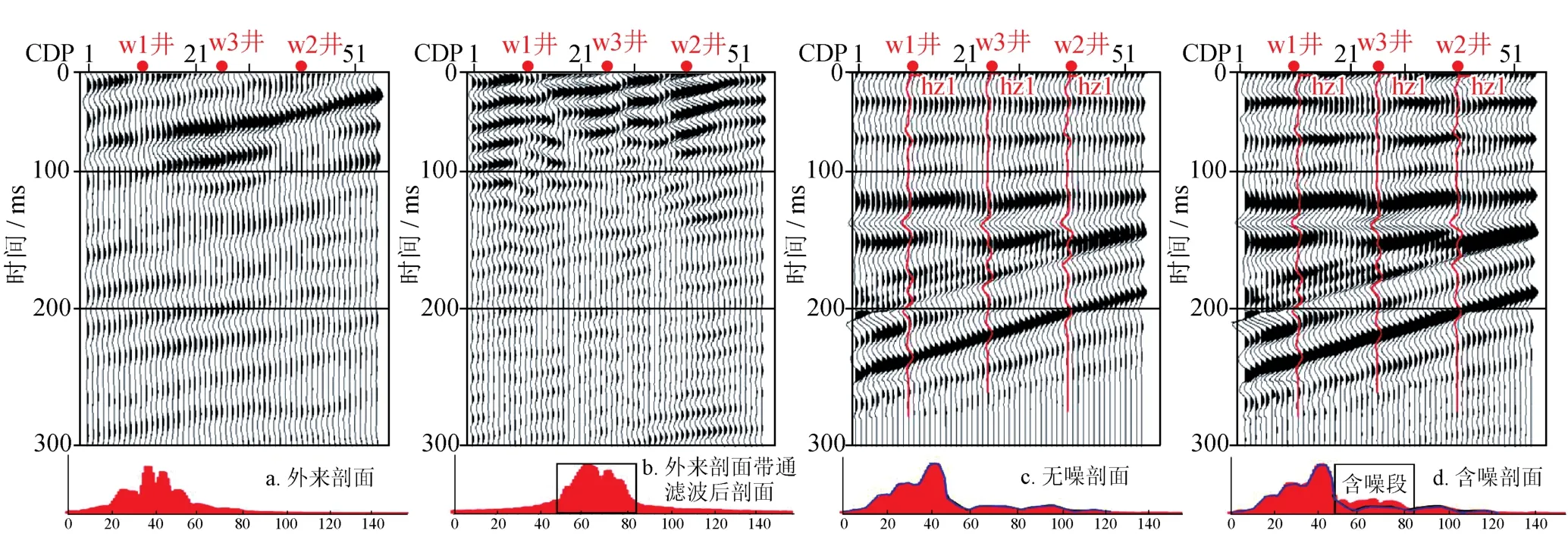

3.6 去高频规则噪声

图7为随机选择的一段外来实际地震剖面,与本次模型剖面差异显著,特别是上部强倾斜同相轴与模型剖面水平同相轴差别大。将外来剖面滤波后的中高频(50~90 Hz,图7-b)作为本模型的规则噪声加入到40 Hz主频的无噪剖面中,形成带规则噪声的剖面,噪声含量在50% 左右。

图8中间分别为500次和5 000次迭代处理后的高分辨率剖面及其高频。可见,随着迭代次数增加,规则噪声逐渐被削弱,高频有效信号得到逐渐恢复,得到的高分辨率剖面及其高频与无噪剖面及其高频逐渐接近。剖面上部椭圆框中倾斜的强同相轴变化能较明显反映方法的效果,高频有效信号得到逐渐恢复并逐渐接近无噪剖面。

上述5个方面的参数试验,较全面展现了本方法在提高分辨率的关键作用,能恢复弱能量高频有效信号、去除规则和随机噪声、校正相位,效果明显。

图7 加规则噪声剖面图

图8 去规则噪声试验结果图

4 关键参数的选择与确定

在实际应用中需要注意两个关键参数选择。

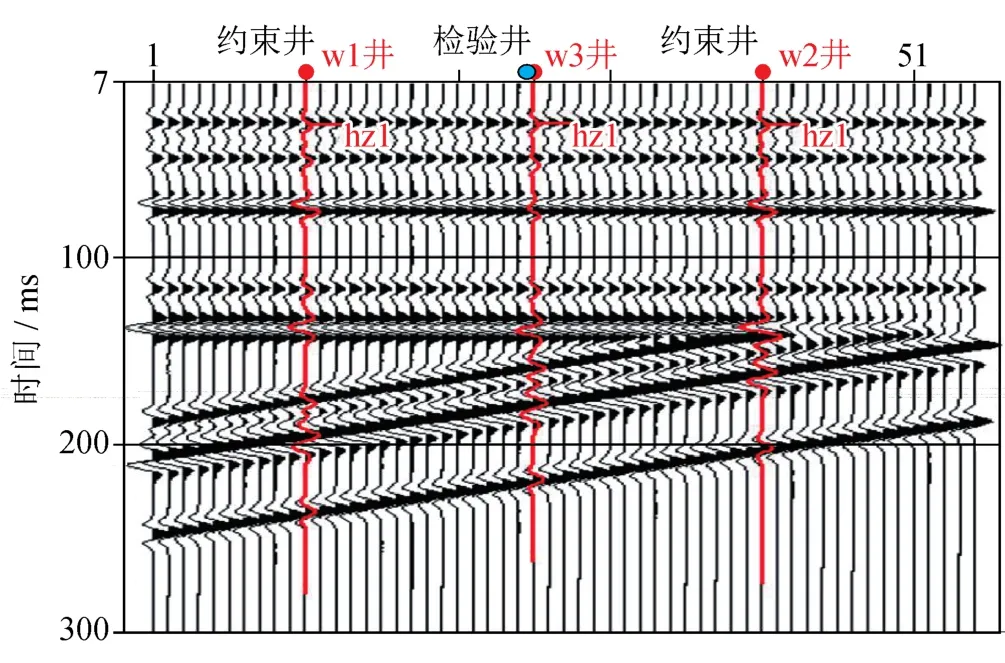

4.1 频率范围确定方法

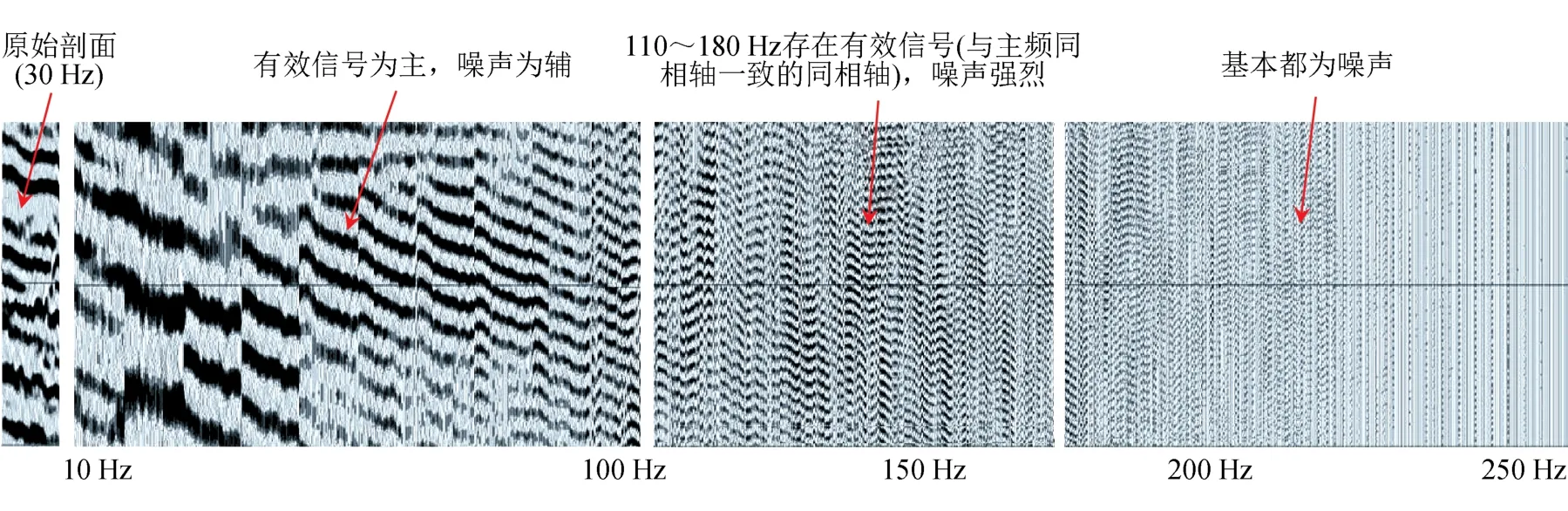

现今叠后地震资料的低频一般在10 Hz以下,高频有效信号一般会超过120 Hz,高的可以达到200 Hz[15-16]。通过分频窄带扫描可确定频率范围。高频有效信号同相轴与主频剖面同相轴近于平行,而高频随机噪声则是杂乱的,高频规则噪声同相轴则与主频同相轴一般不平行。因此,向高频方向观察,直到看不到与主频同相轴平行的同相轴为止,其频率可作为高截频,可以低于但不能高于该频率(图9)。低截频可维持原始剖面的低截频。

4.2 样本资料确定方法

大量的实际应用表明,建立模型所用测井合成记录与地震记录相关系数一般要超过0.8,越高越好。样本必须从优选择,即要选择相关系数高的井段。此外,要考虑井的分布情况,尽量考虑不同相带、不同构造部位,以增强模型的适应性。

5 实际资料处理

5.1 去高频强噪声

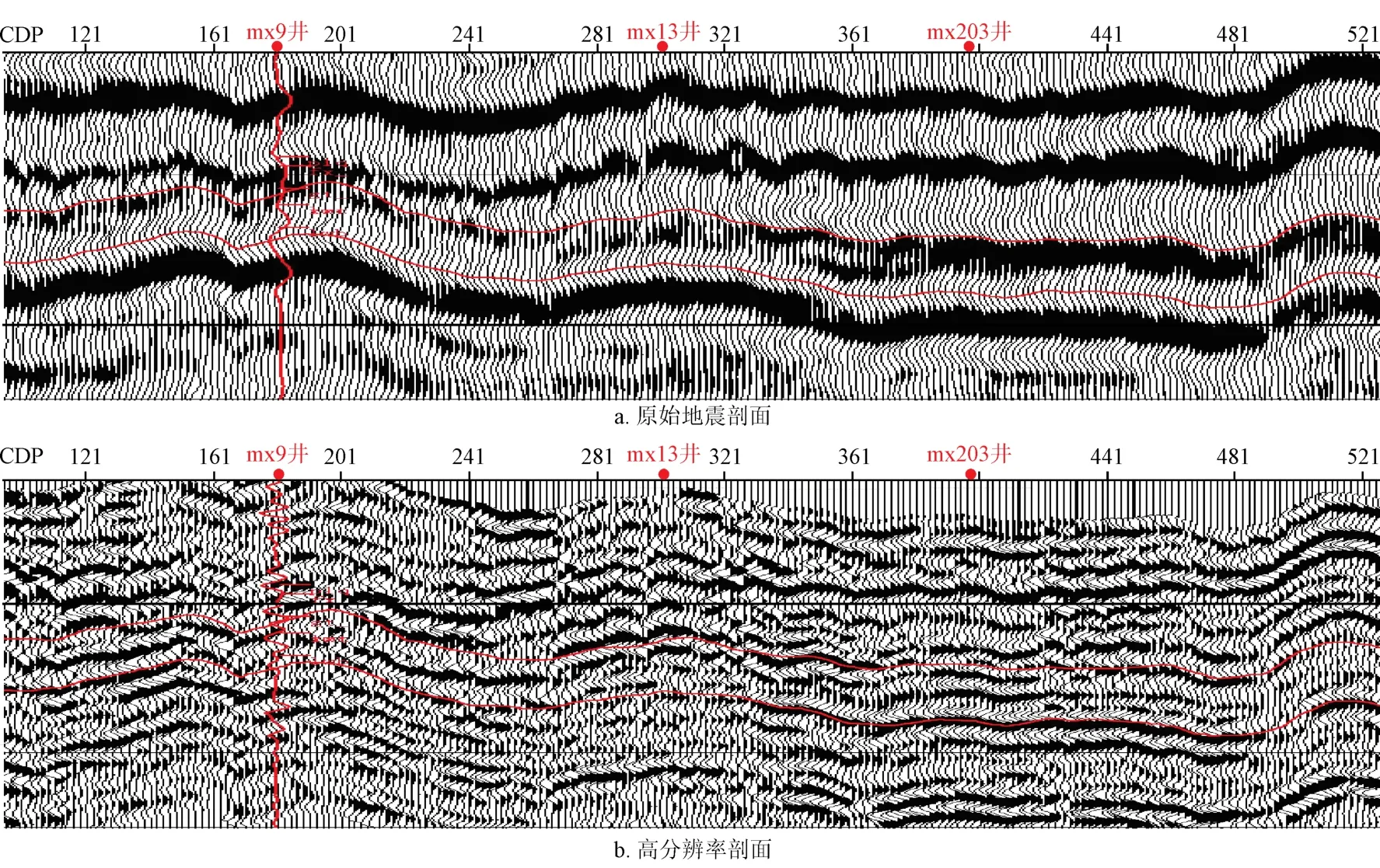

图10、11为四川盆地地区某地震剖面,主频仅20 Hz,原始剖面高频噪声严重,但高频有效信号超过125 Hz(与剖面中红色层位线平行的同相轴)。高分辨率剖面的高频有效信号显著增强,噪声得到有效压制。从频谱图来看,主频从20 Hz提高到60 Hz,频宽从5~50 Hz拓展到5~125 Hz,其分辨率提高了2~3倍。

图9 剖面分频扫描示例图

图10 四川盆地某剖面高分辨率处理图

图11 四川盆地某剖面125 Hz处理图

5.2 拓频有效性

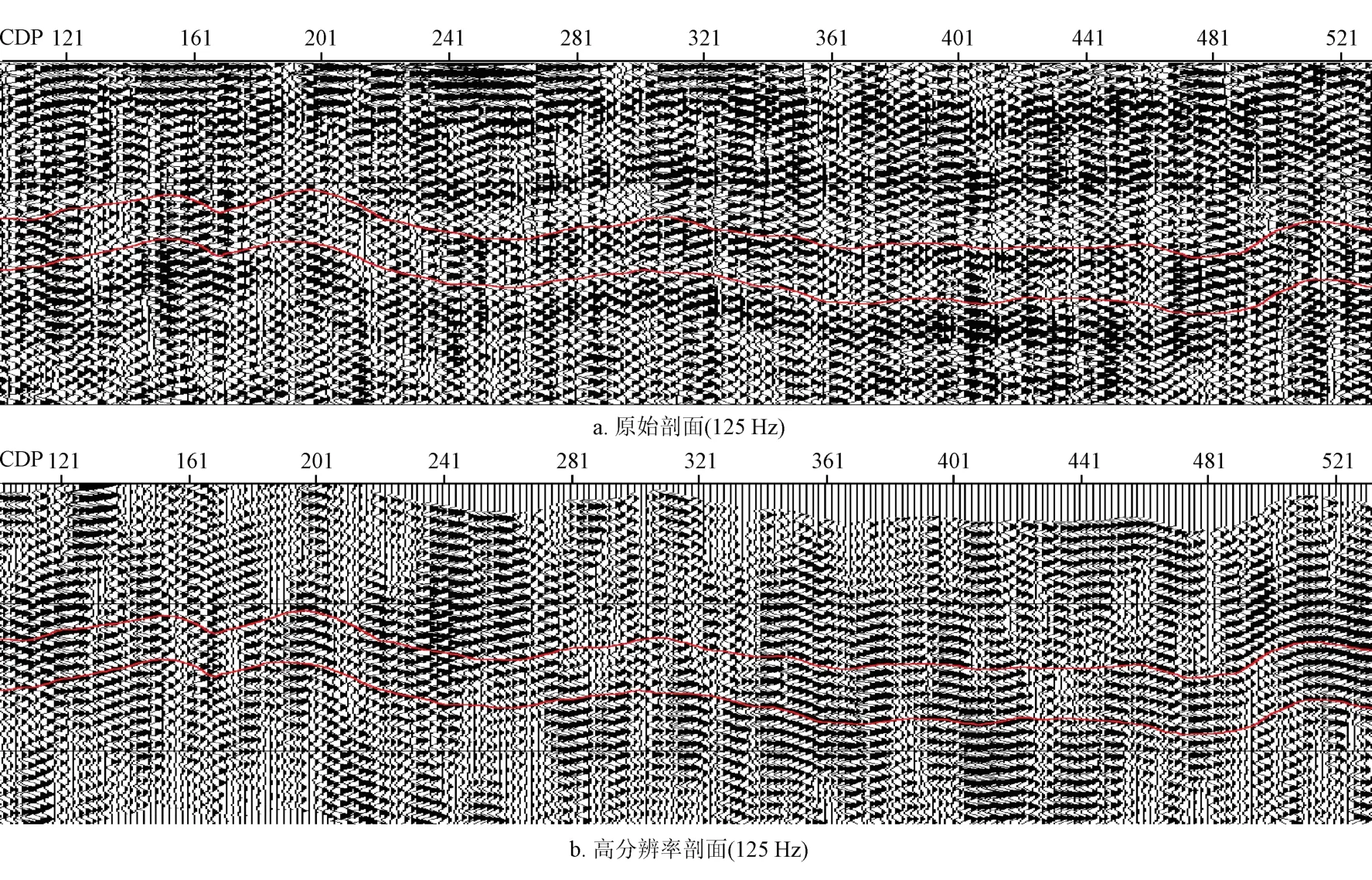

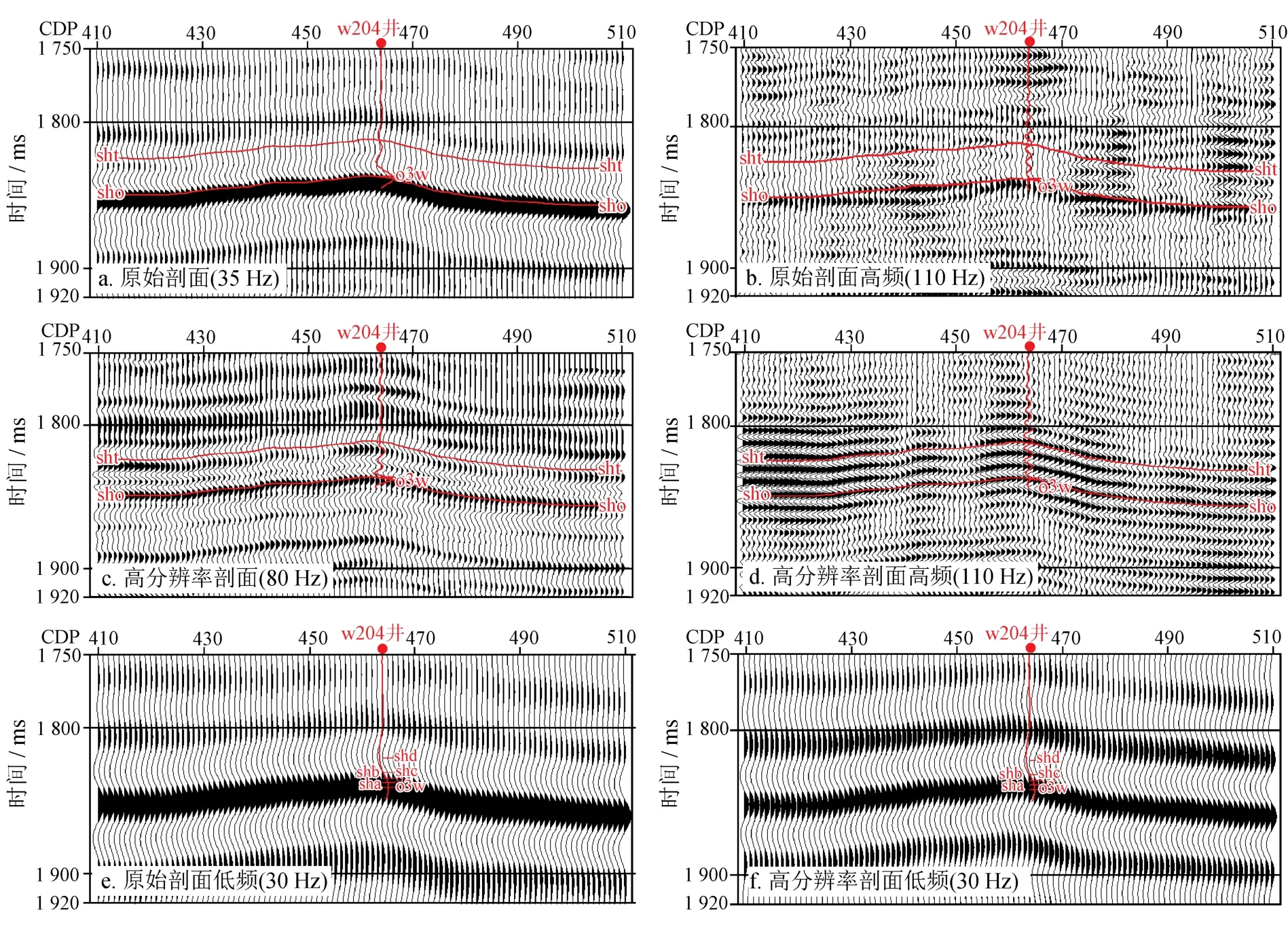

图12为四川盆地某构造页岩气储层原始叠加地震剖面及其高分辨率剖面,原始剖面主频为35 Hz,频带范围介于10~70 Hz,分辨率低。高分辨率剖面分辨率显著提高,主频达到80 Hz,频带范围介于5~120 Hz。拓频前,其高频信号受噪声干扰,同相轴错乱(如110 Hz),与测井合成记录(图中部竖向红色曲线)明显不符,高分辨率剖面高频有效信号显著增强,与测井合成记录强弱、相位一致,同相轴得到有效恢复。此外,中低频段(如30 Hz)有效信号没有明显改变,得到了较好保护。

图12 四川盆地某页岩气地震剖面高分辨率处理图

上述两个实例表明,本方法能够大幅度地提高分辨率,能够恢复高频强噪声中的有效信号,对中低频成分不造成破坏,大量的实践表明该方法能够适应不同类型的储层。

6 结论

1)本文提出并应用“三性”建立地震记录与测井合成记录的关系,提取地震记录中高频有效信息,同时压制噪声,从而提高了分辨率,突破了传统的先去噪再拓频的思路,形成拓频同时去噪的思路,并在建模和外推算法中有创新。

2)理论模拟和实例证明,该方法可大幅有效地提高地震分辨率,且结果正确。

3)方法能进行相位校正,表明方法不受相位限制,显著增加方法的实用性。

4)方法能最大限度释放叠加剖面上的高频有效信息,因此认为,原始剖面上高频有效信息越多越好。为此,应在叠前处理中,采用更有效的方法保护好高频有效成分。如采用分频动校正方法[17],实现高频同相叠加,可显著增加高频有效信息,为本方法创造更有利条件,更大限度提高分辨率。

5)本方法高分辨率处理成果已经在各种储层描述中得到应用,在精度和准确性上取得了显著效果。